«Ананас» на елке

Кажется, будто на елке вырос маленький ананас. Но это галл, внутри которого прячется желтый еловый хермес (Adelges abietis) — насекомое, родственное тлям. По-английски его называют pineapple gall adelgid — ананасовый галловый хермес. Подобные галлы бывают разнообразных цветов, размеров и форм, в зависимости от вида хермеса. И встречаются преимущественно на елях. Их можно перепутать с молодыми шишками — насекомым такая маскировка только на пользу.

Хермесы — это семейство насекомых отряда полужесткокрылых, паразитирующих на хвойных растениях. Оно включает два рода — собственно хермесы (Adelges) и Pineus. Их близкие родственники — настоящие тли и филлоксеры. Хермесы отличаются от них отсутствием сифункулов (см. Siphunculus) — специальных образований на спине, при помощи которых, например, тля выделяет феромоны.

Хермесы — одни из основных вредителей хвойных растений, как в естественных лесных экосистемах, так и в культуре. Они повреждают различные виды ели, пихты, лиственницы, сосны, псевдотсуги, тсуги. Определить присутствие насекомых можно по появлению весной белого или сероватого пушка на почках, а позже и на хвое. Этот похожий на вату восковой налет защищает тело насекомого от высыхания и хищников, а также от воздействия пестицидов. Восковая оболочка также покрывает скопления яиц хермесов.

Слева — деятельность личинок тсугового хермеса, покрытых ватообразным налетом. Фото © Jonathan Carpenter с сайта inaturalist.org, США, 5 февраля 2017 года. Справа — восковые коконы с яйцами тсугового хермеса. Фото © Lorraine Graney с сайта insectimages.org

Хвоя пораженного дерева укорачивается, желтеет и осыпается, побеги деформируются, а при сильных повреждениях полностью усыхают. При обилии насекомых крона редеет и становится ажурной, уменьшается количество и размер шишек, что влияет на способность леса к самовосстановлению. Также растения нередко погибают или теряют привлекательный вид (что актуально для городских парковых ландшафтов).

Слева: верхний ряд — еловые шишки здорового дерева; нижний ряд — еловые шишки с дерева, поврежденного хермесом. Фото из диссертации B. Babita, 2009. Galling adelgids: gall formation, developmental morphology, characterization, and the genetic susceptibility of spruce. Справа — пихты Фразера, погибшие из-за деятельности хермеса корового пихтового (Adelges piceae). Фото с сайта commons.wikimedia.org, Национальный парк Грейт-Смоки-Маунтинс, США

Жизненный цикл хермесов сложный и далеко не у каждого вида изучен и описан. У желтого елового хермеса и, к примеру, хермеса корового пихтового (Adelges piceae) он включает последовательность партеногенетических поколений. Такие виды называют анголоцикличными. Те же виды, которые имеют половое поколение, называют голоцикличными. Это, например, хермес бурый елово-пихтовый (Adelges pectinatae) и хермес Adelges cooleyi. Все известные голоцикличные виды чередуют хозяев, а все известные анголоцикличные виды завершают свой жизненный цикл на одном хозяине.

В качестве основного хозяина голоцикличные хермесы почти всегда используют ель, на ней происходит половое размножение, а также образование галлов. Партеногенетические поколения живут на промежуточном (вторичном) хозяине — это виды пихты, сосны, лиственницы и других хвойных растений. Вторичный хозяин является видоспецифичным, то есть зависит от конкретного вида хермеса. Питание хвоей промежуточного хозяина вызывает ее скручивание и пожелтение, что также приводит к снижению жизнеспособности деревьев. Предполагается, что смена хозяев может быть связана с необходимостью питания различными веществами, которые есть у конкретного растения-хозяина.

У голоцикличных хермесов жизненный цикл двухгодичный. Он включает в себя пять поколений, три из них развиваются на основном, а остальные два — на вторичном хозяине. Взрослые насекомые каждого поколения представлены отдельной морфой, они различаются размером, деталями строения, в том числе наличием или отсутствием крыльев. В конце лета на ель перелетают крылатые особи — так называемые сексупары (sexuparae — «несущие половое поколение»), они откладывают яйца и погибают, а их крылья, похожие на крышу, служат защитой для кладки. Из яиц вылупляются бескрылые особи полового поколения (sexuales) — мелкие самцы и более крупные самки. Они спариваются и после самки откладывают по одному относительно крупному яйцу у основания еловой почки. К концу октября из этого яйца вылупляется «фундатрикс», или «мать-основательница» (см. картинку дня Живородящая тля) — бескрылая партеногенетическая самка. Она зимует на стадии нимфы, а весной созревает во взрослую особь, питается соком ели, запуская формирование основной структуры галла (возможно, в ее слюне содержатся какие-то стимулирующие вещества, но это еще не изучено). В начале мая фундатрикс откладывает множество неоплодотворенных яиц. Это самое плодовитое поколение хермесов, фундатриксы откладывают яйца на протяжении двух недель.

Так выглядит нимфа первого возраста Adelges piceae, она называется краулер (crawler) — это единственная подвижная стадия хермесов помимо крылатых особей. Остальные втыкают свой хоботок там же, где родились. Фото с сайта commons.wikimedia.org

К моменту раскрытия еловых почек из этих яиц вылупляются нимфы поколения под названием галликолы. Они заползают в развивающийся галл, питаются внутри него, стимулируя дальнейшую дифференциацию тканей растения. Основания соседних иголок увеличиваются в размере и сливаются, образуя несколько камер. В каждой из камер может находиться около 12 нимф. Ткань галла содержит повышенное количество питательных веществ и пониженное — защитных химических веществ. Клетки имеют более крупные ядра, в их цитоплазме больше липидов и крахмала, меньше фенольных соединений, чем у остальных клеток растения. Галликолы питаются этими тканями до более поздних стадий развития, когда начинают питаться соком флоэмы.

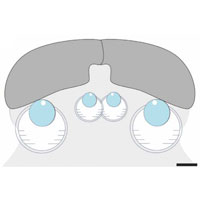

Поперечный срез многокамерных галлов на голубой ели, внутри видны нимфы Adelges cooleyi. Фото © Whitney Cranshaw с сайта commons.wikimedia.org

В середине лета галлы созревают и высыхают, меняя цвет на коричневый. Из них выходят нимфы последнего возраста и после линьки превращаются в крылатых взрослых галликол, которые затем мигрируют к вторичному хозяину, где откладывают яйца и вскоре после этого погибают. На промежуточных хозяевах развивается несколько партеногенетических бескрылых поколений-экзулов (exules — «изгнанники»), которые также активно питаются флоэмным соком. Галлы при этом не образуются, так как они развиваются из разрастающихся клеток паренхимы, а ею насекомые питаются только на ели. Часть экзулов зимует, переходя в сентябре–октябре в состояние диапаузы. Ранней весной они начинают вновь питаться, по достижении зрелости откладывают яйца, из которых вылупляются крылатые сексупары. Они мигрируют на ель, и цикл повторяется.

Жизненный цикл голоцикличных хермесов. Рисунок из диссертации B. Babita, 2009. Galling adelgids: gall formation, developmental morphology, characterization, and the genetic susceptibility of spruce

Анголоциклические виды могут жить на первичном хозяине — ели, как еловый желтый хермес, поколения представлены двумя морфами. Либо на вторичном хозяине — например, пихте, как хермес коровый пихтовый, деятельность которого не приводит к образованию галлов. У таких видов морфа всего одна. Жизненный цикл анголоциклических видов одногодичный.

Галликолы елового желтого хермеса. C, D — крылья погибшей галликолы защищают кладку яиц. Фото из статьи A. Albrecht, 2017. Illustrated identification guide to the Nordic aphids feeding on Conifers (Pinophyta) (Insecta, Hemiptera, Sternorhyncha, Aphidomorpha)

Еловый желтый хермес зимует на стадии ранней нимфы вблизи почек. Весной она созревает в фундатрикс и откладывает яйца. В конце весны из яиц вылупляются нимфы, которые кормятся у основания иголок, что вызывает образование припухлостей, которые затем развиваются в галл. В августе–сентябре галл покидают крылатые галликолы, которые могут мигрировать на другие ели либо откладывать яйца на том же дереве.

Схема известных типов жизненных циклов хермесов. Изображение из статьи N. P. Havill, R. G. Foottit, 2007. Biology and evolution of adelgidae

На сегодняшний день методы контроля особо вредоносных видов хермесов очень ограниченны. Большинство рекомендаций сводится к уничтожению галлов и применению инсектицидов. Сейчас ученые активно исследуют возможность использования хищных мух Leucotaraxis argenticollis и L. piniperda из семейства мух-серебрянок, показывающих высокий потенциал в борьбе с тсуговым хермесом, который в настоящее время наносит большой ущерб деревьям из рода тсуга в Канаде и США.

Фото © Gintautas Steiblys с сайта inaturalist.lu, Литва, 21 июля 2021 года.

Вера Шейкина

-

Этот похожий на вату восковой налет защищает тело насекомого от высыхания и хищников, а также от воздействия пестицидов.

Не устаю удивляться, как прозорливо - и при том загодя! - некоторые подготовились к козням/придумкам двуногих! :з

И все эти морфы могут существовать одновременно, в один год, на одном дереве, в зависимости от того, кто на какой стадии находится? Или они один год все бесполые, а на следующее лето все разнополые?

Представляю, если бы у людей было пять разных морф - половые, бесполые, матери основательницы и пр. Они наверное даже не здоровались бы друг с другом :)

-

Я находила информацию о том, что одной из главных причин появления второго хозяина в цикле является элементарный поиск более питательной кормовой базы, что повышает выживаемость хермесов. Особенно это выгодно в первый год заражения здорового дерева, ведь в нём непочатый запас еды. Ещё такой цикл связывают с преадаптацией к эволюции растения-хозяина, но здесь всё пока строится на предположениях. Чуть выше есть комментарий, в котором его автор пишет, что, вероятно, это такой способ снизить внутривидовую конкуренцию.

Вообще на одном дереве могут быть особи на разных стадиях развития (как минимум, выход из яиц очень растянут по времени), что осложняет способы борьбы с ними, так как одни морфы более восприимчивы к каким-либо методам борьбы, другие - менее (конечно, если есть необходимость бороться).

чужая клеточка заползла и прижилась.

Так вот,

Жили себе деревья раньше, всю жизнь на одних листики, на других хвоя - не знали как плодоносить. Но однажды пришли насекомые-биохимики, запустили галлы. Деревья и обрадовались, поняли как это, и начали плоды да шишки на себе отращивать!)

Не, ну, конечно, такие многоступенчатые жизненные последовательности у насекомых - это совершенно на голову не налазит...

Однако, думаю, дело в том, что у млекопитающих ещё очень маленький опыт. Ещё несколько триллиардов лет эволюции - и у млекопитающих тоже появятся виды, в которых только в пятом поколении повторятся одинаковые формы. При этом, возможно, смена форм будет учитывать жизненный цикл планеты, или даже ближайшей звёзды: в нужное время будут именно те формы родиться, которые комфортно живут при горящей звезде, а при гаснущей родятся такие формы, которым и без света хорошо, ну типа Кащеев Бессмертных...

Последние новости

Взрослая бескрылая особь тсугового хермеса (Adelges tsugae). Фото © Kelly Oten с сайта invasive.org