Искусственный клапан сердца

Перед вами первый в мире искусственный сердечный клапан. Этот его экземпляр хранится в коллекции Национального музея американской истории. Клапан представляет собой полую трубку из оргстекла, или полиметилметакрилата (также известного под названиями акрил, плексиглас, люцит и др.) со сферическим расширением в средней части, внутри которого расположен полый шар из метилметакрилата размером с горошину. На каждом конце трубки находятся кольца из нейлона для пришивания к стенке сосуда. Такую конструкцию разработал американский хирург Чарльз Хафнагель (Charles A. Hufnagel). В 1952 году он успешно имплантировал протез в нисходящую аорту женщины, страдавшей недостаточностью аортального клапана (он находится между аортой и левым желудочком). Протез играл лишь вспомогательную роль, ассистируя естественному аортальному клапану пациента и облегчая симптомы. Свободно движущийся шарик смещался током крови с каждым ударом сердца, а затем возвращался обратно, закрывая трубку и препятствуя регургитации, то есть обратному току крови. При работе клапана метакрилатный шарик создавал шум, слышимый даже на расстоянии. Позже его заменили на нейлоновый, покрытый силиконовой резиной.

Примечательно, что Хафнагель имплантировал первый искусственный клапан за год до первой успешной операции на сердце с применением аппарата искусственного кровообращения (АИК). Поэтому ему приходилось оперировать быстро, держа аорту пережатой не дольше получаса во избежание необратимого повреждения спинного мозга. Всего было имплантировано более 200 клапанов Хафнагеля, часть из них функционировала в течение 30 лет без признаков износа. Однако у некоторых пациентов со временем внутри клапана стали образовываться тромбы. У протеза был плохой гемодинамический профиль, он лишь облегчал течение симптомов, но не избавлял от них. И тем не менее Хафнагель доказал, что синтетические материалы годятся для протезирования сердечно-сосудистой системы.

С развитием АИК хирурги получали во время операций доступ ко всем камерам сердца, и это открывало новые возможности. Первую успешную операцию с применением АИК провел американский кардиохирург Джон Гиббон-младший 6 мая 1953 года. Он разработал свой аппарат, хотя были и другие. А первый из них применил советский физиолог Сергей Брюхоненко в 1920-е годы. Он проводил опыты на собаках, и 1 ноября 1926 года совместно с физиологом Сергеем Чечулиным он успешно поддерживал жизнь собаки с помощью АИК в течение 137 минут.

Следующим этапом в развитии протезирования сердечных клапанов стало их использование в виде основного клапана, а не дополнения к поврежденному. На конструкцию таких клапанов создателей вдохновила... винная пробка. И не какая-нибудь, а запатентованная в 1858 году.

Клапаны по типу «шарик в клетке» были выбраны, поскольку не имели шарниров, что сводило к минимуму разрушение клеток крови и образование тромбов. Также шарик вращался случайным образом, поэтому его износ был равномерным.

Первый клапан такого типа и первый искусственный аортальный клапан был имплантирован пациенту 10 марта 1960 года. Операцию провел американский хирург Дуайт Харкен (Dwight Harken). Его протез представлял собой двойную клетку из нержавеющей стали с шариком из твердой силиконовой резины внутри и с кольцом, имеющим тефлоновую подложку. Протез пришивался к остаткам клапана пациента шелковой нитью. Пациент выжил, его клапан проработал три года и нуждался в замене. Другой выживший пациент прожил с протезом 22 года и умер из-за последствий операции на предстательной железе. Извлеченный клапан выглядел почти как новый. Остальные пять пациентов скончались, и программу приостановили.

В то же время инженер на пенсии Майлз Лоуэлл Эдвардс (Miles Lowell Edwards) и молодой кардиохирург Альберт Старр разработали конструкцию с одинарной клеткой из люцита, шариком из силиконовой резины и кольцом в основании из тефлоновой ткани. Такой протез имплантировали 21 сентября 1960 года 52-летнему пациенту вместо его собственного кальцинированного митрального клапана. Мужчина прожил после этого 10 лет и умер, упав с лестницы, в результате кровопотери, так как пациенты с механическими клапанами вынуждены всю жизнь принимать антикоагулянты. Позже люцит и силиконовую резину заменили на стеллит (сплав кобальта, хрома, молибдена и никеля), однако такой клапан был слишком шумным, поэтому металлические стойки стали покрывать тканью. Но тут возникла другая проблема: стеллитовый шарик повреждал ткань. А резиновый впитывал липиды и деформировался. Выходом стал процесс термоотверждения силиконового шарика. С 1960-х годов было имплантировано около 800 тысяч подобных клапанов. Но в 2007 году их сняли с производства из-за высокого риска тромбоэмболии и других осложнений.

Слева — клапан Харкена — Сороффа из нержавеющей стали и силиконового шарика. Справа — клапан Старра — Эдвардса со стеллитовой клеткой и шариком из силиконовой резины. Фото из статьи A. De Martino et al., 2022. The Caged-Ball Prosthesis 60 Years Later: A Historical Review of a Cardiac Surgery Milestone

Однако до сих пор в сердцах многих людей работают клапаны Старра — Эдвардса. Например, известен случай, когда женщине 37 лет в 1970 году заменили на протез митральный клапан. В 2005 году ей провели операцию по катетеризации сердца из-за атеросклероза и установили кардиовертер-дефибриллятор (тип кардиостимулятора). Клапан функционировал нормально. Женщина скончалась в возрасте 85 лет по причинам, не связанным с функцией клапана. То есть 49 лет она отлично жила с протезом, не испытывая ограничений.

Протез митрального клапана Старра-Эдвардса в сердце 60-летней пациентки, проходившей с ним 50 лет. Установил клапан южноафриканский хирург Кристиан Барнард, известный как человек, проведший первую операцию по пересадке сердца. Позже клапан пришлось заменить из-за его протекания. Видео из статьи P. Masiello et al., 2021. Caged-Ball Mitral Prosthesis Explanted After 50 Years

Но рекорд долговечности принадлежит протезу, функционирующему в аорте пациентки 51 год (на момент 2017 года). В 1966 году ей был установлен аортальный протез Старра — Эдвардса, два года спустя в нем заменили шарик. В возрасте 67 лет в 2017 году пациентке пришлось заменить митральный клапан на современный протез (двустворчатый, речь о котором пойдет ниже), аортальный же оставили.

Слева — 3D-компьютерная томография сердца пациентки, показывающая клапан Старра — Эдвардса в аорте. Фото из статьи M. Amrane et al., 2017. Starr–Edwards aortic valve: 50+ years and still going strong: a case report. Справа — сердце 67-летней пациентки с двумя клапанами Старра — Эдвардса: аортальным (выше) и митральным, которым на момент снимка по 38 лет. На фото A показана систола (сокращение желудочков и выброс крови из сердца в аорту), аортальный клапан открыт (стрелка), на B — диастола, открыт митральный клапан, аортальный закрыт. Фото из статьи N. Piazza, J. Gregoire, 2008. Starr–Edwards Heart Valves

В дальнейшем были разработаны различные модификации клапанов типа «шарик в клетке», но никакие из них не были настолько же успешны, как клапаны Старра — Эдвардса. Были изобретены поворотно-дисковые клапаны, которые заменяли митральный и трикуспидальный клапаны сердца, а также двустворчатые клапаны, более компактные, чем клапаны Старра — Эдвардса, и создающие ток крови, близкий к ламинарному. Золотым стандартом современных механических клапанов считаются двустворчатые клапаны St. Jude Medical, изготовленные из пиролитического углерода, со створками на шарнирах. Впервые клапан такого типа был имплантирован в 1977 году и с тех пор его конфигурация не особенно поменялась.

Гемодинамика клапана «шарик в клетке», поворотно-дискового и двустворчатого. Рисунок с сайта thoracickey.com

Механические сердечные клапаны хороши своей износостойкостью и долговечностью, однако носящим их пациентам необходимо всю жизнь принимать антикоагулянтную терапию во избежание образования тромбов. Также эти клапаны подвержены инфицированию и некоторым поломкам. Существуют еще разные варианты биопротезов из тканей животных, но они имеют более короткий срок службы из-за кальцинирования, хотя гемодинамически они более стабильны и наиболее близки к естественным клапанам. Всего за более чем 70-летнюю историю протезирования сердечных клапанов было создано и имплантировано более 70 типов конструкций! И нет предела совершенству, задач и проблем нужно решить еще немало.

В заключение хочется сказать, насколько надежны на самом деле клапаны наших сердец. При том, что на них приходится огромная нагрузка. Ученые подсчитали, что при средней частоте сердечных сокращений 70 ударов в минуту в течение 80 лет сердечные клапаны открываются и закрываются 3 миллиарда раз! Человеческое сердце за жизнь перекачивает более 210 миллионов литров крови, что эквивалентно миллиону баррелей, которые могли бы заполнить 3 супертанкера. Несмотря на это только менее 2% населения (данные по США) страдают от заболеваний сердечных клапанов.

Больше об истории хирургии можно узнать из книги британского кардиохирурга Стивена Уэстаби «Хирурги, святые и психопаты. Остросюжетная история медицины», которая и вдохновила меня на этот текст.

Фото с сайта americanhistory.si.edu.

Юлия Михневич

-

Клапаны, устанавливаемые через сосуды - методика транскатетерного протезирования - технология отнюдь не сырая, а вполне даже рутинная. Разработана она еще в 2002-м году. Скажу более того - в какой-то мере, она вытеснит большие кардиохирургические операции со временем.

-

-

https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/transcatheter-ao

rtic-valve-replacement/about/pac-20384698

Вот, навскидку с клиники Мейо (+видео). Это по транскатетерному протезированию аортального клапана, как самой распространённой процедуре, на текущий момент.-

Спасибо! Но выглядит немного страшно. По видео получается, что не обшивают даже? Или просто не показали?

-

Абсолютно не страшно. Выполняется сосудистый доступ. В своей клинике мы делаем бедренную артерию (чаще всего используется именно она). Клапан в собранном виде доставляется через артерию на специальном устройстве - системе доставки. Под контролем ангиографии клапан позиционируется в месте клапана, затем старый клапан "раздавливается" баллоном (это называется вальвулопластикой) и новый клапан раскрывается на месте старого. Швов никаких не требуется, нитиноловый каркас клапана удерживается на кальции. Это, кстати, необходимое показание - массивный кальциноз клапана.

-

-

-

-

Удивительно простые конструкции,на первый взгляд. Двустворчатый, правда, уже кажется более мудрёным.

Интересно, как их тестируют. На животных?

-

Да, по крайней мере ранние конструкции тестировали на собаках. Причем не то чтобы на очень многих, и быстро шли тестировать на людях, потому как выбирались пациенты, которые без операции и замены клапана просто не выжили бы. Я так понимаю, ранняя хирургия была такова, когда экспериментировали непосредственно на тяжелых пациентах.

Как обстоит дело сейчас, не искала информации. -

Есть стенды контроля гидродинамических характеристик клапанов: из прозрачного материала система вертикальных и горизонтальных каналов. Математическое моделирование конечно.

Ну я вот разрабатывал трехстворчатых механический клапан. Он по гидродинамических характеристикам лучше двустворчатого, но слишком сложен в изготовлении. Видимо не пошёл серию.

И с этой точки зрения вопрос: почему не выращивают, не пересаживают чего-то там в сердце, отрезав от другого места, где ткань похожая в организме зря валяется? Почему такая "грубая" работа?

А здесь - ни одной отечественной фамилии. Как такое может быть? Что это за «история»?

-

Вот тут я бы не удивлялся: историю не мы же пишем. А кто ее пишет - тот и самый лучший!

Остальные - варвары да дураки))

А и читаем мы больше иностранцев, у себя не особо интересно - ну что тут может быть интересного? Ни одного культурного иностранного слова! Колхоз!

А там - экзотика! Блеск! Праздник!)

А из чего были те первые створчатые, из каких материалов?

Расскажите пожалуйста!-

:))) спасибо за ваш интерес к моему комментарию и за хлёсткую иронию!

Вы знаете, к сожалению, не помню упоминал ли автор материал, из которого были сделаны те створчатые клапаны: нужно «подсмотреть». Помню как интересно было читать о том, что над многими сложными задачами работали тогда молодые инженеры, энтузиасты. В частности, Амосов упоминал отечественный АИК - аппарат искусственного кровообращения, связанный с его длительной эксплуатацией гемолиз (разрушение эритроцитов) и своё общение с инженерами по данной проблеме. -

Нашёл этот фрагмент:

«Вот он, клапан. Каркас из нержавеющей проволоки, на который хитро натянута ткань из пластика и очень кропотливо пришита, так что образуются створки, как в натуре. Неплохо придумал Сенченко. «Мавр», как его назвал кто-то из инженеров. Хорошая голова»

Упоминаемого Сенченко звали Михаил. О нём в статье ни слова.

-

"ерез пять минут сращенные створки митрального клапана были разделены пальцем", "Недостаточно разделенные створки срастутся снова" - речь о двустворчатом (митральном) клапане сердца.

"«Если бы господь бог имел двести долларов, он бы поставил Адаму шариковый клапан». Это Старр, изобретатель, так говорил. Увлеченный. " - американец Альберт Старр.

Никакой информации о том, что первые клапаны были створчатые, а потом стали применять шариковые, в повести я не нашла. Более того, события, в ней описанные, относятся к 1960-м годам. Кто таков Михаил Сенченко, найти не удалось.

"А здесь - ни одной отечественной фамилии. " - Брюхоненко и Чечулин - недостаточно отечественные фамилии?

Теперь открываем "историю", записанную в отечественном центре имени Бакулева https://bakulev.ru/60/history/index.php?first=Y

Читаем:

28 июня 1962

Проведена первая в мире успешная операция протезирования клапана легочной артерии трехлепестковым тефлоновым протезом Колесникова-Голикова (В.И. Бураковский)

Февраль 1964

Проведена первая в Институте операция протезирования митрального клапана сердца протезом «МКЧ-1» производства Кирово-Чепецкого химического завода (С.А. Колесников, Г.И. Цукерман).

А вот здесь https://cvdru-journal.com/catalog/detail.php?SECTION_ID=733&

"осенью 1961 г. вернувшийся из поездки по хирургическим клиникам США

сотрудник госпитальной хирургической клиники 1-го ММИ им. И. М. Сеченова Г. М. Соловьев привез протез клапана сердца и показал его своему учителю Б. В. Петровскому. Протез представлял собой пластиковый шар, помещенный в металлическую «клетку» из 6 стоек, укрепленных на кольце из того же металла. ...

С просьбой создать аналогичный зарубежному отечественный протез Б. В. Петровский обратился к министру среднего машиностроения СССР Е. П. Славскому.

...

Первую успешную операцию протезирования митрального клапана протезом

«МКЧ-01»3 в НИИ клинической и экспериментальной хирургии МЗ СССР

(НИИКиЭХ) выполнили в ноябре 1963 г. Г. М. Соловьев и Б. В. Петровский"

https://racvs.ru/events/archive/vserossiyskaya_konferentsiya

Впервые протез аортального клапана (АК) типа «шар-в-клетке» изобрел в 1951 г. Ch. Hufnagel, а 11 сентября 1952 г. имплантировал его в нисходящую аорту. Так началась эра протезирования клапанов сердца.

Но протез Hufnagel потеснили створчатые модели, и к шаровым вернулись лишь в 1960 г., когда D. Harken успешно имплантировал протез этого типа в субкоронарную позицию. В 1962 г. A. Starr и L. Edwards, упростив протез Harken, создали шаровые протезы, получившие их имя и многократно повторенные различными производителями. В СССР лучшими образцами стали протезы АКЧ-02 и АКЧ-06. В 1965 г. шаровые протезы сменили полушаровые Амосова-Кривчикова, которые уступили место конструкциям типа «диск-в-клетке». Но и те со временем были заменены створчатыми моделями.

Ученые подсчитали, что при средней частоте сердечных сокращений 70 ударов в минуту в течение 80 лет сердечные клапаны открываются и закрываются 3 миллиарда раз!Молодцы учёные, отличный рассчет, калькулятор на моем телефоне тоже смог:

70×60×24×365×80 = 2 943 360 000

Последние новости

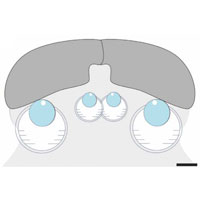

Справа — схема из патента Джеремайи Уильямса (Jeremiah B. Williams) 1858 года на улучшенную пробку для винной бутылки (fig. 2 — в разрезе). Стеклянный или мраморный шарик (f) ограничен металлической клеткой (e) и свободно в ней движется, когда нужно налить вино. Рисунок с сайта patents.google.com. Слева — пробка Уильямса. Фото с сайта worthpoint.com