Партеногенез у птиц

На фото — самка калифорнийского кондора (Gymnogyps californianus) с птенцом. Кондоры стали первыми птицами, у которых был подтвержден факультативный партеногенез при наличии партнера (к сожалению, фотографий партеногенетических птенцов найти не удалось).

Этих редких птиц к 1982 году осталось всего двадцать две. К настоящему времени благодаря разведению в неволе и последующей реинтродукции в природу их численность выросла, в 2020 году мировая популяция кондоров насчитывала 504 особи, из которых на воле обитало 329 птиц. В рамках программы по восстановлению вида регулярно для определения генетического родства (parentage analysis) проводится анализ на полиморфные микросателлитные локусы (polymorphic microsatellite loci). Благодаря этому удалось обнаружить, что в зоопарке Сан-Диего два птенца у двух разных самок калифорнийского кондора вылупились из неоплодотворенных яиц. Причем их матери много лет содержались с фертильными самцами и приносили от них потомство. Увы, обе птицы, появившиеся на свет из неоплодотворенных яиц, не смогли поучаствовать в размножении. Самец под номером SB260 был выпущен в дикую природу и умер в 2003 году от недоедания. Он не успел достичь половой зрелости (не дожил до двух лет) и не сумел адаптироваться к жизни с дикими сородичами. Второй самец (SB517) прожил в неволе около восьми лет и умер в 2017 году. Он был мельче средних кондоров (весил 6–7 кг, а средний вес взрослых кондоров составляет 8–10 кг) и так и не начал ухаживать за самкой.

Партеногенез — это тип полового размножения, при котором организм формируется из неоплодотворенной яйцеклетки. Наверняка вам на ум сразу пришли муравьи, пчелы, термиты и другие общественные насекомые, которым партеногенез необходим для продолжения рода (см. Царицы размножаются без помощи царя, «Элементы», 30.03.2009). Впервые в научных трудах партеногенез был описан в середине XVIII века натуралистом и философом Шарлем Бонне у тлей. Широко известный факт: поколения тлей размножаются без участия самцов и получают в потомстве одних бескрылых самок. Так продолжается раз за разом до тех пор, пока спонтанно не появляется поколение разнополое и с крыльями — такой тип партеногенеза, когда из неоплодотвореных яиц появляются и самки, и самцы, называется дейтеротокия (см. Deuterotoky). Степная дыбка и суринамский таракан поколение за поколением будут выдавать самок — это телитокия (см. Thelytoky). Некоторые виды пчел и клещей при партеногенезе продемонстрируют нам исключительно самцов — это арренотокия (см. Arrhenotoky).

Среди позвоночных размножение путем партеногенеза встречается гораздо реже, чем у беспозвоночных. Однако есть целые партеногенетические виды ящериц (см. картинку дня Партеногенетическая скальная ящерица), рыб (см. Партеногенетические самки рыбки моллинезии более агрессивны, «Элементы», 27.08.2015) и амфибий (см. задачу Непорочные зачатия).

У млекопитающих партеногенез невозможен из-за геномного импринтинга (см. статью Почему некоторые наследственные признаки зависят от возраста родителей? и Причиной психических заболеваний может быть конфликт между отцовскими и материнскими генами, «Элементы», 05.09.2008). Это явление, при котором некоторые гены в половых клетках родителей не работают у потомства, поэтому часть признаков наследуется только от матери (если соответствующие гены не работают в сперматозоиде), часть — от отца (если гены не работают в яйцеклетке). У птиц геномного импринтинга нет, поэтому естественный партеногенез для них возможен, но, как правило, прерывается на ранних стадиях развития эмбриона, за некоторыми исключениями.

У птиц партеногенез наблюдается редко, в основном у домашних кур и индеек. Впервые размножение без участия самцов было описано в 1872 году у домашних кур и впоследствии было обнаружено у голубей, домашней индейки, зебровой амадины и расписных перепелов. У всех видов птиц один и тот же тип партеногенеза — факультативный, так как все птицы имеют возможность размножаться обоеполым путем — с участием самца. В результате партеногенеза у птиц будут получаться только самцы (тип хромосом ZZ).

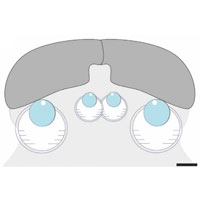

Партеногенетический эмбрион начинает развиваться из гаплоидной яйцеклетки, но потом происходит восстановление диплоидного набора хромосом. Как это происходит у птиц — достоверно не известно. Есть версии, что сохраняется ядро второго полярного тельца, которое может сливаться с ядром яйцеклетки (это явление называется автомиксис); либо не происходит второе деление мейоза. Слияние двух ядер, несущих Z-хромосомы, приводит к появлению самца (у птиц именно мужской пол гомогаметный, ZZ), а слияние двух ядер, несущих W-хромосомы, приводит к летальному исходу. В результате на свет появляются только самцы (арренотокия).

Схематическое изображение предполагаемого механизма партеногенеза у птиц. Рисунок из статьи R. Ramachandran, C. D. McDaniel, 2018. Parthenogenesis in birds: a review

Партеногенез у птиц довольно сложно отследить. Долгое время ученые не уделяли внимания яйцам, эмбрионы которых погибли на ранних стадиях. Такие случаи вносились в статистику ранней эмбриональной смертности (если была видна эмбриональная активность яйца), и причины гибели эмбрионов не изучались. Сейчас ученые полагают, что часть этих случаев может быть результатом партеногенетического развития — такие эмбрионы развиваются медленнее, они меньше, чаще погибают. Развившиеся из них птенцы зачастую меньше своих сородичей, рахитичны, имеют недоразвитые внутренние органы, в частности семенники, и неспособны к участию в размножении. Фертильные особи, рожденные путем партеногенеза, известны лишь у домашних индеек.

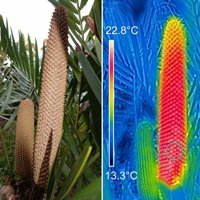

A — десятидневный зародышевый диск расписного перепела, демонстрирующий неорганизованное, неравномерное партеногенетическое развитие. B — десятидневный зародышевый диск расписного перепела с организованным партеногенетическим развитием. AO — непрозрачная область (area opaca); AP — светлое поле (zona pellucida); PR — перибласт (см. periblast). C — партеногенный самец индюка и только что вылупившийся индюшонок-самец (врезка). Фото из статьи R. Ramachandran, C. D. McDaniel, 2018. Parthenogenesis in birds: a review

Какие факторы способствуют переходу к размножению путем партеногенеза у птиц, неясно. Есть только ряд предположений, среди которых неблагоприятные факторы окружающей среды (доступность пищи и ее качество, колебания температуры), инфекции, гормональные изменения, возраст (например, молодые куры чаще размножаются партеногенетически).

Склонность к размножению путем партеногенеза у птиц передается генетически. Например, селекция индеек увеличила частоту партеногенеза почти в три раза всего за пять поколений.

Фото © Joseph Brandt с сайта audubon.org.

Дарья Остапенко

-

Опечатались вот тут: "самцовnbsp"

И вопрос по тексту возник: если фертильные партеногенезники только у индеек выходят, то не ошибка ли говорить, что "молодые куры... размножаются партеногенетически"? Вот какое же это размножение, если нефертильны цыплята? Скорее наоборот, вымирание...

В чем я неправ?

P.S. обе фотки очень хороши, какие-то прям задушевные... При том сюр одновременно мощный)

Особое какое-то, странное обаяние, похоже, у этих птиц.

Долгое время ученые не уделяли внимания яйцам, эмбрионы которых погибли на ранних стадияхЧет вспомнилось что большинство зачатий у женщин заканчиваются выкидышем на ранних стадиях, о чем мало кто знает.

Наверно пришлось пожертвовать партеногенезом ради чего-то там. Как и регенерацией, хвостом и третим глазом.

Жалко :(

-

"большинство зачатий у женщин заканчиваются выкидышем на ранних стадиях"

Ну, не знаю... опыт моей семьи ничего такого не говорит... Даже наоборот.

А уж нормальные, старые семьи, где по дюжине минимум детей - там бы это было легко наблюдать по разнице в возрасте детей. Разве в большинстве случаев разница возрастов больше года? даже при тогдашней смертности...-

Произошедшее оплодотворение обнуляется потому что что-то пошло не так, и месячные наступают примерно вовремя.

Внимания этому не уделяют потому как не замечают. Это надо постоянно анализы сдавать. Зачатие тем не менее было, да сплыло.-

Ну, если эти ранние стадии длятся считанные часы (потому что даже длинною в дни они уже сказались бы на месячных вполне себе заметно), то...

даже и как смогли сие обнаружить - не соображу. Гонялись за девчонками сразу после полового акта?)

В общем, что-то мне в этой инфе кажется странноватым...-

В период 1970-2000 гг было опубликовано несколько десятков статей, специально исследующих этот вопрос. Источники информации бывают следующие: сведения здоровых молодых пар о том, что они не предохраняется и стараются завести детей и статистические рассчитанные отношения между вероятностью зачатия (с учётом длительности периода фертильности и пр.) и реально наступающими рождениями детей. Другой источник - случаи задержки месячных, и далее классические методы, которыми гинекологи определяют, что беременность наступила, после чего далее с задержкой, но все возвращается на круги своя. О таких недобеременностях женщина даже говорить никому не станет, кроме самых-самых близких, и то не факт. Наконец,с 80-х стал делать биохимический анализ на хорионический гонадотропин, который определяется через 7-14 дней после состоявшегося оплодотворения. В итоге с учётом разнообразной статистики считается, что до 50-70% эмбрионов гибнет, не достигая 12 недель. Из них большинство - раньше, чем женщина вне специально организованного исследования всерьез начнет беспокоиться о возможной беременности. Сейчас к тому же схожие цифры получают при оплодотворении в пробирке.

-

-

-

Последние новости

Калифорнийские кондоры. Фото © Marc Slattery с сайта audubon.org