Перья археоптерикса

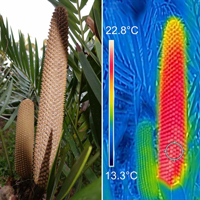

На этой картинке мы видим не что иное, как крыло археоптерикса (вид со спинной стороны). Картинок две, потому что они отражают две реконструкции, сделанные в разное время; более актуальна, по-видимому, та, что слева, но качественных различий между ними нет. Перед нами не грубая схема, а детальный биологический рисунок, точный во всем, кроме цветов. Цвета здесь чисто условны, они обозначают разные категории перьев: красный — первостепенные маховые перья, оранжевый — кроющие первостепенных маховых, синий — второстепенные маховые перья, голубой — кроющие второстепенных маховых, зеленый — все остальные контурные перья. Несмотря на эту условность, а может, в какой-то мере и благодаря ей, рисунок производит сильное эстетическое впечатление. Тут живо вспоминается, например, знаменитое крыло сизоворонки (Coracias garrulus), изображенное на прекрасной акварели Альбрехта Дюрера, который, как и многие художники Возрождения, был очень точен в изображении природных объектов.

Археоптерикс — возможно, самое прославленное ископаемое животное на свете. Он был открыт очень вовремя — в 1861 году, через два года после выхода книги Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора», и послужил великолепным подтверждением реальности переходных форм, в данном случае между рептилиями и птицами. Палеонтология, конечно, не стоит на месте: на данный момент известно как минимум 13 экземпляров археоптериксов, из которых только 11 относятся к роду Archaeopteryx (но, вероятно, к разным видам этого рода), а два — к другим, хотя и близким родам (речь идет о хаарлемском и совсем недавно открытом мюльгеймском «археоптериксах»; см. Specimens of Archaeopteryx). Таким образом, сейчас мы должны говорить не о единственном и неповторимом археоптериксе, а как минимум о целом семействе Archaeopterygidae.

Но и это семейство — всего лишь небольшая веточка на обширном эволюционном древе птицеподобных динозавров (см. Динозавры переходили к активному полету минимум трижды, «Элементы», 22.12.2020). Благодаря палеонтологическим открытиям последних десятилетий археоперикс начисто утратил свой статус уникальной переходной формы. В самом деле, палеонтологическая летопись хищных динозавров и мезозойских птиц без преувеличения чуть ли не вся состоит из переходных форм; если бы любого из археоптериксов впервые описали сегодня, это открытие выглядело бы довольно рядовым. Находка археоптерикса опередила свое время примерно на 130 лет. Современникам Дарвина в этом отношении невероятно повезло.

Всё это, разумеется, не означает, что археоптериксы перестали быть интересными для биологов и палеонтологов объектами. Их исследования вовсю продолжаются. Характерно, например, что в свежей сводке о происхождении и ранней эволюции птичьих перьев археоптериксу отведена целая глава. Реконструкцию перьевого покрова крыла археоптерикса из этой главы мы уже видели, но она — не первая и не единственная. В графике, лишенной цветов, крыло археоптерикса выглядит ничуть не хуже.

Чисто графическая реконструкция крыла археоптерикса. Иллюстрация из статьи K. Padian, L. Chiappe, 1998. The origin and early evolution of birds

Перьевой покров — замечательнейшая особенность археоптерикса (будем для простоты употреблять это название в привычном единственном числе). Многие авторы справедливо замечали, что, если бы не перья, археоптерикс, скорее всего, не привлек бы особого внимания и был бы описан просто как своеобразный мелкий динозавр, каковым он, в сущности, и является. Честно говоря, в современной систематике число выделяемых переходных эволюционных ступеней настолько велико, что очень трудно сказать, где заканчиваются «нептичьи динозавры» и начинаются птицы. Археоптерикс не относится к «птицам в узком смысле» (Aves), но он, несомненно, принадлежит к «птицам в широком смысле» (Avialae). А есть еще и промежуточные градации, и всё это следует умножить на сохраняющуюся неопределенность в построении филогенетического древа — увы, неизбежную для чисто палеонтологического материала. В любом случае, кем бы мы ни считали археоптерикса, он — один из самых древних (юрских) обладателей перьевого покрова.

Изолированные перья археоптерикса были найдены раньше, чем скелетные остатки. Первое такое перо описал в 1861 году Герман фон Мейер (Hermann von Meyer, один из героев книги Антона Нелихова и Катарины Хольцингер «Палеонтологи и их питомцы»). Сейчас оперение археоптерикса изучено во всех деталях. По большинству показателей (кроме отсутствия пуха) оно очень близко к оперению современных птиц. Предполагается даже, что на крыле археоптерикса было свойственное современным летающим птицам крылышко (см. рис. 3 в статье Птенец из бирманского янтаря помог уточнить особенности развития мезозойских птиц, «Элементы», 12.06.2017), но это еще нуждается в проверке.

Изолированное перо археоптерикса, описанное в 1861 году Германом фон Мейером. Оно неотличимо от перьев современных птиц — эта находка никого бы не удивила, если бы не юрский возраст (около 150 миллионов лет назад, как мы сейчас знаем). Длина масштабного отрезка — 25 мм. Иллюстрация из статьи N. R. Longrich, H. Tischlinger, C. Foth, 2020. The feathers of the Jurassic Urvogel Archaeopteryx

Судя по скелету, археоптерикс вряд ли обладал таким же совершенным машущим полетом, как современные птицы. Появление у хищных динозавров контурных перьев — великолепный пример преадаптации, то есть адаптации, которая в дальнейшем служит основой для другой адаптации, не связанной с исходной (см., например: Н. Н. Иорданский, 2001. Эволюция жизни). Исходно контурное перо служило для чего угодно, но не для полета. Однако его аэродинамические функции оказались настолько хороши, что переход к полету произошел, по-видимому, сразу в нескольких ветвях оперенных динозавров (см. Динозавры переходили к активному полету минимум трижды, «Элементы», 22.12.2020). В этом смысле археоптерикс действительно является переходной формой: он уже летал, но делал это еще не совсем так, как птицы, привычные нам ныне.

В частности, археоптерикс имел крупные перья с аэродинамической функцией не только на крыле и на хвосте, но и на голени. Подобно некоторым другим древним летунам, археоптерикс был фактически четырехкрылым — правда, «задние крылья» у него заметно меньше, чем, например, у микрораптора (см. картинку дня Четырехкрылый микрораптор).

Оперение голени археоптерикса. Обозначения: fem — бедро, tibia — большая берцовая кость, metatarsus — предплюсна, pre — претибиальные перья. Длина масштабной линейки 25 мм. Иллюстрация из статьи N. R. Longrich, H. Tischlinger, C. Foth, 2020. The feathers of the Jurassic Urvogel Archaeopteryx

Однако главное, что можно сказать о перьях археоптерикса, — они удивительно мало отличаются от перьев современных птиц (при том что анатомия животного в целом отличается заметно). Устройство птичьего пера сложилось в юрском периоде и больше принципиально не менялось; очевидно, после достижения структуры, оптимальной в аэродинамическом отношении, улучшать ее дальше стало попросту некуда. Это впечатляющий пример эволюционного стазиса. Авторы цитируемого обзора (из которого взяты картинки) пишут, что с этой точки зрения любую современную птицу можно назвать живым ископаемым, не хуже крокодилов или латимерии.

Иллюстрация из статьи N. R. Longrich, H. Tischlinger, C. Foth, 2020. The feathers of the Jurassic Urvogel Archaeopteryx.

Сергей Ястребов

-

Одним из доводов Курочкина о независимом происхождении птиц и археоптерикса с конфуцирнисами было особое строение пера археоптерикса. Якобы опахало у археоптерикса было сплошной лопастью, а не состояло из отдельных бородок. Помнится читал, что он об этом услышал на одной из конференций. Мне много лет назад идея Курочкина была симпатична, но удивляло, что так и не было опубликовано доказательств существования сплошного опахала. И протоавис оказался не пойми чем. Удивительно, на каких хрупких соломинках висят некоторые большие идеи.

Интересно сейчас наблюдать, как австралийцы с сотоварищами доказывают наличие правильной сегментации у дикинсоний. Выбирают образцы неважной сохранности (на которых ничего не разобрать) или деформированные, ставят освещение под "правильным" углом, при котором полусегменты сливаются воедино так, что шов и смещение исчезают, образцы на фото чуть повернуты от строгой горизонтальной или вертикальной ориентации, что визуально компенсирует смещение полусегментов. Вольно или невольно манипулируют игрой света и тени, оптическими иллюзиями. При этом, если посчитать количество сегментов слева и справа на некоторых фотографиях, предъявляемых в качестве доказательства правильной сегментации дикинсоний, один полусегмент оказывается лишним. Не дают внятного обоснования, почему деформированными они считают образцы дикинсоний со смещением полусегментов, одновременно с этим признают его наличие у ёргий. И в целом зациклены на дикинсониях, а не рассматривают всю группу целиком. Удивительно. Думаю, как-нибудь сделать на эту тему картинку дня...-

1. Именно этот довод Курочкина мне сразу показался ерундой (он у него снабжен какой-то сомнительной ссылкой, и в дальнейшем он его не повторял). А вот остеологические доводы мне и сейчас кажутся убедительными. В независимое происхождение веерохвостых птиц от текодонтов я не очень верю, но в происхождение разных стволов птиц от разных Pennaraptora - почему бы и нет?

2. Сделайте, это очень интересно. Как бы Вы резюмировали Ваше нынешнее мнение, что такое дикинсония с позиции обычной зоологии?-

Ага, у Pennaraptora уже есть общие основы - строение ключицы, суставов передних лап, крыловидное оперение передних лапах и пр.. Чуть довести их до ума и в полёт.

Если вести птиц от текодонтов, слишком много независимо должно возникнуть параллелей с манирапторами. Одинаковая архитектура оперения крыла чего стоит.

Интересно, что возникновение перовидных и пуховидных(волосовидных) эпидермальных структур у архозавров, похоже, было многократным: лонгисквама с перовидными лопастями, птерозавры с пуховидной шерсткой, ящеро- и птицетазовые.

Дикинсония и в целом проартикуляты. Животные, билатерии, метамерия неполная. Асимметрия метамерии левой и правой сторон тела могла возникнуть из правильной метамерии вследствие возникновения асимметрии в головной лопасти, что проявляется в увеличении размера первого метамера с одной из сторон и его заезд на противоположную сторону (Yorgia, Armillifera) или наличии какой-то закорючки в самой головной лопасти (Archaeaspinus, Dickinsonia?). Даже если асимметрия метамерии тела проатикулят изначальна, то это может быть примером независимого возникновения оригинальной метамерии, а не доводом исключать их из билатерий.

Анатомия:

- Несегментированный покров спинной стороны с мелкими пупырышками,

- Внутренний спинной метамерный "щит", гибкий, но растягивается слабо (это его обычно видно на отпечатках дикинсоний).

- Осевая структура (трубка кишечника?), иногда с метамерией другого порядка, чем у спинного "щита". Андрей теперь реконструирует осевую структуру как продольный карман, но сохраняется он все же иначе и не бывает заполнен осадком, в отличии от карманов.

- Сегментированная нижняя сторона тела с длинными узкими карманами вдоль границ "сегментов" (на австралийских дикинсониях часто видно как раз карманы, а не отпечаток спинного щита), у некоторых дикинсоний осевая зона нижней стороны тела без следов метамерии - гладкая. Нижняя сторона тела была покрыта ресничным эпителием и выделяла слизь. У некоторых проартикулят на карманах (?) внутри тела имеются ряды небольших овальных структур (пищеварительные железы, гонады?).

- Возможно, еще наблюдаются какие-то внутренние структуры.

- Порядок асимметрии строгий, а не произвольный, не меняется внутри рода, и наблюдается она уже у самых юных особей.

Тело не было эфемерным. Напротив, оно было "мясистое". Отпечатки рельефные, как у кимбереллы или парванкорины, а слой органики толще чем на отпечатках кимбереллы (на парванкоринах вообще нет).

Т.е. трихоплаксу до них как до цестод, с которыми его объединяет осмотрофное питание и отсутствие кишечника.

Следы питания известны только для дикинсоний и ёргий. Каким-то образом разрушали нижней поверхностью тела микробиальный мат (Андрей считает, что механически ресничками, австралийцы и Ко - пищеварительными соками, я - комбинированно). На следах сохраняются слишком тонкие детали для чисто химического растворения мата.

Вероятно, в питании учавствовали карманы - полости, в которых, предположительно, происходило переваривание снятого слоя мата. Есть примеры отрыгивания детрита из карманов. Т.е. с одной стороны и наружное пищеварение и внутреннее в карманах. А у некоторых проартикулят есть хорошо развитая осевая полость в теле - кишечник(?). Наружное пищеварение дикинсоний можно рассматривать не только как некий примитивный архаичный признак, но и как приобретенную адаптацию к питанию крупным прочным субстратом. Сценарий: переход к наружному пищеварению (скажем, как это проделывают личинки оводов с плотью хозяина), всасывание питательных веществ напрямую через кожу и редукция кишечника(? - есть не у всех проартикулят) (к примеру, как у цестод).

В общих чертах, как-то так.-

Интересно, что возникновение перовидных и пуховидных(волосовидных) эпидермальных структур у архозавров, похоже, было многократным: лонгисквама с перовидными лопастями, птерозавры с пуховидной шерсткой, ящеро- и птицетазовые.

я видел статью

https://academic.oup.com/mbe/article/35/2/417/4627828?login=true

что скажите похоже "легкий" путь? -

Дикинсония и в целом проартикуляты. Животные, билатерии, метамерия неполная. Асимметрия метамерии левой и правой сторон тела могла возникнуть из правильной метамерии вследствие возникновения асимметрии в головной лопасти, что проявляется в увеличении размера первого метамера с одной из сторон и его заезд на противоположную сторону (Yorgia, Armillifera) или наличии какой-то закорючки в самой головной лопасти (Archaeaspinus, Dickinsonia?). Даже если асимметрия метамерии тела проатикулят изначальна, то это может быть примером независимого возникновения оригинальной метамерии, а не доводом исключать их из билатерий.

Билатералии скучно то как

"Симметрия скользящего отражения" как красиво звучит !

И если асимметрия ИЗНАЧАЛЬНАЯ то разве билатералии, что то думал что билатералии єто клада и родословную ведут от какого то докембрийского червячка а у вас вендобиота также билатералии ?-

"Симметрия скользящего отражения" как красиво звучит !

Лень было эту длинную фразу писать, сократил до "асимметрия"И если асимметрия ИЗНАЧАЛЬНАЯ то

Некоторые мысли сформулировал не совсем ясно. Хотел сказать, что у несегментированного билатерального животного независимо возникла оригинальная метамерия изначально с поочередной закладкой левых-правых "полусегментов". Ювенильные проартикуляты имеют большую головную лопасть, которая у некоторых занимает бОльшую часть тела, не исключено, что на более ранней неизвестной стадии роста тело и вовсе было несегментированное.

У А. Иванцова раньше была идея, что брюшная и спинная стороны тела проартикулят особо не отличаются и они (или их предки) могли быть бирадиальными. Сейчас это выглядит сомнительно.-

кажется понял, раз считается что головная лопать билатеральная то их частичная асимметрия вторична как например в камбал или в брюхоногих

-

У проартикулят есть явная дифференциация спинной и брюшной сторон отличного строения, переднего и заднего конца, левой и зеркальной ей правой стороны тела, со смещением, но это явление не уникальное для билатерий (см. ланцетника). В общем, типичные билатерии. Не вижу никакого резона изобретать велосипед, придумывать для проартикулят совершенно независимое обретение черт билатерий. Это конечно возможно, но не представляю, как можно доказать существование двух или более эпизодов возникновения билатеральности по окаменелостям.

Я придерживаюсь версии, что ассиметрия вторична (самая экономная и непротиворечивая), а версию изначальной чередующейся закладки новых полусегментов высказал как возможную альтернативу (её придерживается А. Иванцов). Чем черт не шутит, может и такое было (имеем ведь несколько примеров независимого возникновения сегментации среди животных), но как доказать? Мы видим конечный результат, уже полностью сформированных животных (ювенильные от взрослых особо не отличаются), а что происходило на эмбриональной стадии, когда закладывался план тела?

-

-

-

-

-

В небесной канцелярии каких только чертежей не нарисовали для реализации разумного сотворения, пока не дошли до современного варианта. Все эти разные птицеподобные варианты по сути разные конструкторские отделы в небесах. Кто то не уместился в ноевом ковчеге, пришлось оставить и создавать по новому.

Да и по прежнему там появляются новые чертежи и инновации. То ласточкам разумный творец укоротит крылья, чтоб под машинами маневрировать, то инвазивным жабам ногу удлинят, чтоб быстрее прыгать по Австралии.

Но удачные решения, как перья, просто копируются младшим составом небесных техников. Сначала изобрели как украшения, а потом эти гирлянды пригодились для полёта созданного нового инновационного животного.

"Судя по скелету, археоптерикс вряд ли обладал таким же совершенным машущим полетом, КАК СОВРЕМЕННЫЕ ПТИЦЫ."воспринимается, как будто современные птицы не обладают совершенным машущим полетом.

Последние новости

См. также

Альбрехт Дюрер, Крыло сизоворонки, 1512. Галерея Альбертина, Вена. Изображение с сайта muzei-mira.com