Собаки

-

04.08.2021Что привело к появлению собак?Виктор Сергин • Библиотека • «Природа» №10, 2020

04.08.2021Что привело к появлению собак?Виктор Сергин • Библиотека • «Природа» №10, 2020

-

02.11.2020«Город и псы» (La ciudad y los perros): китайский вариантСергей Комиссаров, Мария Кудинова • Библиотека • «Наука из первых рук» №3, 2018

02.11.2020«Город и псы» (La ciudad y los perros): китайский вариантСергей Комиссаров, Мария Кудинова • Библиотека • «Наука из первых рук» №3, 2018

-

20.08.2020Первые собаки: когда и где?Виктор Сергин • Библиотека • «Природа» №11, 2019

20.08.2020Первые собаки: когда и где?Виктор Сергин • Библиотека • «Природа» №11, 2019

-

07.09.2019Необычный диплом И. П. Павлова и фотоальбом его четвероногих «друзей»Екатерина Басаргина, Людмила Громова • Библиотека • «Природа» №2, 2018

07.09.2019Необычный диплом И. П. Павлова и фотоальбом его четвероногих «друзей»Екатерина Басаргина, Людмила Громова • Библиотека • «Природа» №2, 2018

-

15.04.2019Кошка с собакойНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №3, 2019

15.04.2019Кошка с собакойНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №3, 2019

-

2019Что значит быть собакой

Вместе с коллегами автор приучил собак к томографу, чтобы получить возможность наблюдать за процессами, происходящими в мозге животного. Но собаки — это только начало. Грегори Бернс знакомит нас также с новостями из области нейробиологии диких животных.

Грегори Бернс • Книжный клуб

-

08.03.2018Долгий собачий взглядН. Анина • Библиотека • «Химия и жизнь» №2, 2018

08.03.2018Долгий собачий взглядН. Анина • Библиотека • «Химия и жизнь» №2, 2018

-

2017Люди и собаки

По мнению автора, собака — животное уникальное, ее изучение зачастую может дать гораздо больше знаний о человеке, нежели научные изыскания в области дисциплин сугубо гуманитарных.

Доминик Гийо • Книжный клуб

-

11.04.2017На что похоже вторжение? («Захватчики». Глава из книги)

Когда сильный хищник вторгается на новую территорию, его первая задача — вытеснить уже существующего здесь «высшего» хищника. Именно так действовали американские фермеры, осваивавшие территории Йеллоустоуна, по отношению к главным конкурентам — волкам, представлявшим опасность для скота. О том, как происходило это вторжение, к чему это привело для местной экосистемы и как американцы исправляли ситуацию, читайте в опубликованной главе.Пэт Шипман • Книжный клуб • Главы

Когда сильный хищник вторгается на новую территорию, его первая задача — вытеснить уже существующего здесь «высшего» хищника. Именно так действовали американские фермеры, осваивавшие территории Йеллоустоуна, по отношению к главным конкурентам — волкам, представлявшим опасность для скота. О том, как происходило это вторжение, к чему это привело для местной экосистемы и как американцы исправляли ситуацию, читайте в опубликованной главе.Пэт Шипман • Книжный клуб • Главы

-

04.04.2017Заразные ракиНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №5, 2016

04.04.2017Заразные ракиНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №5, 2016

-

21.02.2017Четвероногие слушателиИнтервью Инны Воробей с Аттилой Андиксом • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(219), 2016

21.02.2017Четвероногие слушателиИнтервью Инны Воробей с Аттилой Андиксом • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(219), 2016

-

28.11.2016У собак есть эпизодическая память

Вопрос о наличии эпизодической памяти (способности вспоминать события собственной жизни) у животных остается спорным. Венгерские этологи в остроумном эксперименте показали, что собаки помнят действия человека, за которым наблюдали, и могут сымитировать их спустя час, даже если заранее не знают, что возникнет необходимость в такой имитации.

Александр Марков • Новости науки

-

14.11.2016Снуппи, первая клонированная собака

Щенок на фотографии — это первая в мире клонированная собака. Сейчас уже вовсю клонируют многих животных, и в некоторых странах это даже поставлено на коммерческие рельсы: за круглую сумму любой желающий может клонировать своего питомца. Однако эти этическая сторона вопроса под сомнением, ведь часть родившихся клонов попросту умервщляют, да и вообще о последствиях таких действий нам все еще известно очень мало.Александра Нечаева • Картинки дня

Щенок на фотографии — это первая в мире клонированная собака. Сейчас уже вовсю клонируют многих животных, и в некоторых странах это даже поставлено на коммерческие рельсы: за круглую сумму любой желающий может клонировать своего питомца. Однако эти этическая сторона вопроса под сомнением, ведь часть родившихся клонов попросту умервщляют, да и вообще о последствиях таких действий нам все еще известно очень мало.Александра Нечаева • Картинки дня

-

04.10.2016Собаки, ориентированные на общение с человеком, имеют мутации в пяти генах

Шведские ученые выяснили, что умение собак устанавливать контакт с человеком связано с мутациями в пяти генах. Известны и человеческие аналоги этих пяти генов, и мутации в пяти из них повышают вероятность социальных дисфункций, таких как аутизм, шизофрения, синдром дефицита внимания. Данное исследование указывает на общность регуляции социального поведения у разных видов млекопитающих.

Елена Наймарк • Новости науки

-

06.09.2016Собачий мозг обрабатывает речевую информацию почти так же, как человеческий

Венгерские нейробиологи при помощи магнитно-резонансной томографии изучили реакцию собачьего мозга на произносимые человеком слова, различающиеся по смыслу и интонации. Оказалось, что у собак, как и у людей, смысл слов обрабатывается левым полушарием, а интонация — правым. Это подтверждает, что нейронные структуры, отвечающие за обработку речевой информации в мозге человека, скорее всего, появились не вместе с речью, а гораздо раньше, и изначально использовались для более простых форм звуковой коммуникации.

Александр Марков • Новости науки

-

27.08.2016Правда ли, что собаки дальтоники?Александр Венедюхин • Детские вопросы

27.08.2016Правда ли, что собаки дальтоники?Александр Венедюхин • Детские вопросы

-

01.07.2016Эти диагносты — настоящие звери!Алексей Водовозов • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2016

01.07.2016Эти диагносты — настоящие звери!Алексей Водовозов • Библиотека • «Популярная механика» №3, 2016

-

23.10.2015Родина собак — Центральная Азия

Давно известно, что человечество вышло из Африки, а вот откуда появились лучшие друзья человека — то есть, где именно произошло одомашнивание собак, ученые до сих пор не могли определиться. Чтобы внести ясность в этот вопрос, исследователи проанализировали ДНК собак со всего света, и тем же методом, что позволил установить происхождение людей, выявили регион появления первых собак. Им оказалась Центральная Азия.

Юлия Кондратенко • Новости науки

-

20.07.2015Мыши или собаки?

Некие вещества исследовали как потенциальные лекарства на мышах и собаках. Одно из них оказалось в 100 раз более токсичным (имело в 100 раз более низкую LD50) для мышей, чем для собак. Второе вещество оказалось, наоборот, в 100 раз более токсичным для собак. 1. С чем это может быть связано? 2. Можно ли предсказать, какое из этих двух веществ будет более токсичным для человека? От чего это может зависеть?

Сергей Глаголев • Задачи

-

20.04.2015Дружба людей и собак регулируется окситоцином

Эксперименты, проведенные японскими биологами, показали, что в формировании дружбы между собакой и ее хозяином задействован механизм положительной обратной связи, похожий на тот, что участвует в поддержании любви и взаимопонимания между матерью и ребенком. В отличие от ручных волков, собаки часто смотрят хозяину в глаза, что ведет к повышению у обоих уровня гормона окситоцина. По-видимому, склонность смотреть человеку в глаза развилась у собак в ходе одомашнивания, а не была унаследована от диких предков.

Александр Марков • Новости науки

-

15.04.2015Собаки и мыши чуют рак

Российские ученые исследовали способность животных с тонким нюхом выявлять мышей, заболевших раком. Они поставили ряд экспериментов, в которых показали, что собаки и мыши могут с высокой точностью различать по запаху образцы, взятые от больных животных, и образцы от здоровых животных. Эти работы позволяют начать прицельный поиск биомаркеров раковых заболеваний при помощи высокочувствительной техники.

Елена Наймарк • Новости науки

-

28.01.2014Клетки собачьей саркомы превратились в самостоятельных паразитов 11 тысяч лет назад

Продолжается исследование трансмиссивной саркомы собак (ТВС) — интереснейшего случая превращения многоклеточной ткани в одноклеточных паразитов. Клетки ТВС размножаются делением и переносятся от одной собаки к другой при половых контактах. Эта паразитическая клеточная линия образовалась 11 тысяч лет назад, на заре одомашнивания собак, и является самой древней клеточной культурой; она несет геном первой заболевшей собаки, правда за прошедшее время ее гены претерпели сильные мутационные изменения.

Елена Наймарк • Новости науки

-

16.04.2013Самцы и самки бродячих собак придерживаются разных стратегий добывания корма

В условиях жесткой конкуренции за пищевые ресурсы животные могут вырабатывать разные стратегии пищедобывательного поведения. Индийские ученые исследовали такое поведение у бродячих городских собак. Выяснилось, что самцы и самки используют разные стратегии извлечения пищи из бумажных или пластиковых пакетов. Самцы оказались более аккуратными и быстрыми добытчиками, чем самки.Варвара Веденина • Новости науки

В условиях жесткой конкуренции за пищевые ресурсы животные могут вырабатывать разные стратегии пищедобывательного поведения. Индийские ученые исследовали такое поведение у бродячих городских собак. Выяснилось, что самцы и самки используют разные стратегии извлечения пищи из бумажных или пластиковых пакетов. Самцы оказались более аккуратными и быстрыми добытчиками, чем самки.Варвара Веденина • Новости науки

-

04.07.2012«Самое грандиозное шоу на земле». Глава из книгиРичард Докинз • Книжный клуб • Главы

04.07.2012«Самое грандиозное шоу на земле». Глава из книгиРичард Докинз • Книжный клуб • Главы

-

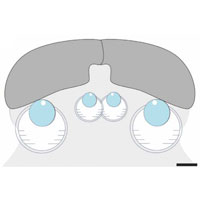

19.10.2011Самцы и самки собак по-разному перерабатывают зрительную информацию

Австрийские зоологи поставили эксперимент, в котором проверили различия в познавательных процессах у самцов и самок собак. Результаты экспериментов однозначно свидетельствуют о том, что суки и кобели по-разному считывают информацию с окружающей среды. Ученые выяснили, что эти отличия, скорее всего, определяется разным гормональным фоном во время раннего развития щенков.

Елена Наймарк • Новости науки

-

06.02.2011Короткохвостые собаки

Щенкам спаниелей и фокстерьеров в раннем возрасте подрезают хвосты, чего не делают с щенками сеттеров и овчарок. У собак любой породы изредка рождаются щенки с укороченными хвостами. Замечено, что у спаниелей и фокстерьеров это случается значительно чаще, чем у сеттеров и овчарок. Как можно объяснить эту закономерность?

Сергей Глаголев, Пётр Петров • Задачи

-

11.04.2007Найден ген, от которого зависит размер собак

Почти для всех маленьких собак, как оказалось, характерно присутствие одного и того же варианта (аллеля B) гена IGF1. В плазме крови таких собак понижена концентрация инсулиноподобного фактора роста — важного регулятора деления клеток и роста организма. Сравнительно-генетический анализ различных пород показал, что этот вариант гена появился еще на заре истории домашних собак.Александр Марков • Новости науки

Почти для всех маленьких собак, как оказалось, характерно присутствие одного и того же варианта (аллеля B) гена IGF1. В плазме крови таких собак понижена концентрация инсулиноподобного фактора роста — важного регулятора деления клеток и роста организма. Сравнительно-генетический анализ различных пород показал, что этот вариант гена появился еще на заре истории домашних собак.Александр Марков • Новости науки

-

28.06.2006Собака — друг человека, обезьяна — собрат по разуму

Собаки живут с людьми более 12 000 лет, но только сейчас мы начинаем понимать, что они обладают особым набором социальных навыков, которыми не обладают даже более высокоразвитые виды. Немецкие ученые из Института эволюционной биологии им. Макса Планка смогли показать, что собаки намного лучше обезьян понимают подсказки людей при поиске спрятанной пищи.Новости науки

Собаки живут с людьми более 12 000 лет, но только сейчас мы начинаем понимать, что они обладают особым набором социальных навыков, которыми не обладают даже более высокоразвитые виды. Немецкие ученые из Института эволюционной биологии им. Макса Планка смогли показать, что собаки намного лучше обезьян понимают подсказки людей при поиске спрятанной пищи.Новости науки

-

08.06.2006Бойцовые собаки: гладиаторы или жертвы отбора?

Бойцовые собаки в процессе выведения утратили способность к коммуникации с сородичами и говорят на другом языке, чем другие собаки. Это одна из причин их неуправляемости и опасности для окружающих, считают специалисты по поведению животных.Новости науки

Бойцовые собаки в процессе выведения утратили способность к коммуникации с сородичами и говорят на другом языке, чем другие собаки. Это одна из причин их неуправляемости и опасности для окружающих, считают специалисты по поведению животных.Новости науки

-

30.01.2006Дружба человека с собакой основана на родительском инстинкте

В общении с четвероногими друзьями и женщины, и мужчины используют поведенческие стереотипы, выработавшиеся в ходе эволюции для общения с детьми. Способность переносить этот стиль взаимоотношений на других социальных партнеров могла сыграть важную роль в антропогенезе.Александр Марков • Новости науки

В общении с четвероногими друзьями и женщины, и мужчины используют поведенческие стереотипы, выработавшиеся в ходе эволюции для общения с детьми. Способность переносить этот стиль взаимоотношений на других социальных партнеров могла сыграть важную роль в антропогенезе.Александр Марков • Новости науки

-

09.12.2005Полностью расшифрован геном собаки

Консорциум генетиков завершил расшифровку генетического кода собаки — породистого боксера. В процессе работы была также составлена карта однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) собачьего генома.Александр Сергеев • Новости науки

Консорциум генетиков завершил расшифровку генетического кода собаки — породистого боксера. В процессе работы была также составлена карта однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) собачьего генома.Александр Сергеев • Новости науки

-

28.06.2005Собак научились погружать в анабиоз

Американские ученые провели опыты по «воскрешению» собак, в течение нескольких часов пребывавших в состоянии клинической смерти. Таким образом исследователи пытаются решить проблему погружения в состояние «приостановленной жизни» человека.

Новости науки

Последние новости

Картинка дня