Что привело к появлению собак?

Виктор Сергин

«Природа» №10, 2020

Появление собак — давний вопрос, интересовавший многих людей. Когда он стал предметом научных исследований, многообразие пород и местных форм собак начали объяснять их генетическими связями с разными видами псовых. Так делали Ж. Сент-Илер и Ч. Дарвин, и даже много позднее Е. А. Богданов указывал на неправомерность объединения существовавших в его время пород собак в линнеевский вид Canis familiaris [1]. Но в середине XX в. многие ученые стали склоняться к мысли о происхождении собак от одного генетического корня — от волков. К новому веку это представление перешло в ряд установленных научных положений. Поле дальнейших исследований приобрело естественные границы, и на передний план выступила проблема доместикации.

35 лет назад в журнале «Природа» была опубликована посвященная этой теме статья1. На основе этнографических и археологических данных в ней говорилось о важной помощи человеку в охоте и перевозке грузов, которую с глубокой древности оказывали собаки. Существенной была их роль в качестве резерва пищи, причем это назначение, по мнению автора статьи, могло быть наиболее ранним. Использование собак в охотничьих предприятиях отнесено им ко времени появления земледелия и скотоводства или развитых, относительно оседлых форм охоты, рыболовства и собирательства. На тех исторических стадиях люди могли обеспечивать собак достаточным кормом, лечить и обучать их. Сложным и поэтому не очень ранним представлялось использование собак в качестве тягловой силы, что к тому же требовало создания больших запасов корма.

Вопрос о происхождении собаки остался открытым. За прошедшее время прибавились свидетельства очень раннего спорадического использования собак в пищу наряду с дикими животными. Но это трудно поставить в прямую связь с доместикацией. По последним сообщениям раньше, чем думалось, началось использование собак в качестве транспортных животных. Это уже имело место в Арктике около 8 тыс. лет назад. Экстремальные условия потребовали приложения дополнительных сил, но имелась возможность обеспечивать собак питанием [2].

В то время, когда интерес к этому вопросу только возник, одомашнивание волков не представлялось проблемой. Казалось очевидным, что люди забирали из логова волчат и выращивали их, чтобы затем использовать по тому или иному назначению. Но по мере роста научных знаний, касающихся доместикации животных, соображения об изначально осознанных действиях человека в одомашнивании волка отошли на задний план. Вместе с тем пищу для размышлений давала повседневная жизнь. Возле поселений человека много бродячих собак. У них нет хозяев, так что в какой-то степени это уже не домашние существа. Их интересуют источники пищи, а не человек. К тем же источникам притягиваются и волки, в одиночку или группами. Не в подобных ли обстоятельствах кроется ускользающая от исследования связь, некогда возникшая между волком и человеком?

Гипотезы самопроизвольного одомашнивания

К. Лоренц выразил свое представление о появлении собак в беллетризованной форме [3]. Он считал, что собака произошла от шакала, а не от волка (но при рассмотрении картины изменений характера поведения это не имеет принципиального значения). Сопровождая группу скитавшихся людей в надежде поживиться остатками их пищи, в ночное время шакалы невольно оказывали им услугу, предупреждая воем о приближении опасных хищников. Люди догадались вознаграждать их за это, благодаря чему укрепили связь с ними. Потомки таких шакалов, обитая возле поселений, становились все более ручными и постепенно превращались в дневных животных. Они следовали за охотниками и иногда помогали отыскивать раненых зверей. Но более полезными оказывались взятые у шакалов и воспитанные на поселении щенки. Они не боялись людей и вели себя на охоте значительно смелее, чем их дикие сородичи. Со временем собаки с шакальей кровью, скрещиваясь с волками, стали предками различных собак, включая лаек, эскимосских собак и других пород.

По мнению Ф. Зейнера, в древности волки собирали по ночам пищевые отходы, появлявшиеся возле жилищ. Для них поселения были частью мест охоты. Вторжения волков подвергали людей опасности, но в результате происходила очистка, а с ней и оздоровление территории. На этой основе возникала взаимная терпимость. Со временем люди могли воспитывать некоторых волчат, становясь в их восприятии членами стаи. В конечном итоге волки доместицировались [4].

Была разработана гипотеза самоодомашнивания волков в процессе естественного отбора. Согласно ее автору, Р. Коппингеру, отправным моментом послужило появление у древнего человека более долговременных поселений. Возле них накапливалось много съедобных отбросов, привлекавших волков. Их популяция стала разделяться на две части. Более опасливые волки кормились торопливо и плохо, а при появлении людей далеко убегали, оставляя добычу. Другие волки, генетически менее пугливые, кормились спокойнее, а вспугнутые, отбегали недалеко и выжидали возможности вернуться. Питались такие животные лучше.

В новой нише, созданной человеком, эти волки приобрели преимущество при отборе по сравнению с более дикими особями. У них возросла частота генов, обусловливавших меньшую пугливость. Им не требовалось жить в крупных стаях, ловить и убивать крупных или быстрых зверей. В соответствии с новыми условиями их размеры уменьшились, изменились пропорции головы, мозга, челюстей и зубов. Древние собаки не имели стайной структуры и вели полуодиночный образ жизни [5].

Другим исследователям представлялось, что вначале группы основателей — менее боязливых волков — притягивались к лагерям бродячих охотников, подбирая остатки убитых или выслеживая скрывшихся от людей раненых животных. С того времени волки могли быть полезны в качестве лающей ночной стражи. Естественный отбор и дрейф генов постепенно отделяли этих волков от основной популяции. При вступлении людей в прямые отношения с волками начинался «культурный процесс». Из взятых в лагерь щенков неосознанно отбирались особи, менее склонные к побегу и обладавшие повышенной социальностью. Со временем устанавливался контроль над размножением [6].

Приведенные и другие сходные с ними мнения содержат отдельные детали, которые, вероятно, были свойственны реально протекавшему процессу. Но на чем основывается уверенность авторов в появлении у волков, превращавшихся в мусорщиков, лояльного отношения к людям, если не приписывать им чувство благодарности за отходы? Как могли волки с самого начала ощутить себя хозяевами положения возле древних поселений, чтобы лаять, и как у них вдруг развилась эта способность? Каким ненасильственным образом волчата оказывались в руках людей и в чем могли состоять конкретные шаги, способствовавшие сближению сторон? Подобные вопросы почему-то остаются в тени.

В целом, по современным представлениям, появление собак было связано с тремя последовательными событиями: притяжением стай волков к поселениям как источникам пищи, привыканием людей и волков друг к другу и с собственно доместикацией волков, главным образом благодаря воспитанию волчат людьми. Идею самопроизвольного хода событий при одомашнивании волка трудно оспорить, но едва ли можно принять предлагаемые на ее основе сценарии. На палеолитических поселениях областей, где найдены наиболее древние собаки, не возникало отбросов, которые могли бы составить существенную часть питания стай волков. Не убедителен тезис, касающийся воспитания волчат первобытными людьми.

Подкрепляя его, пишут о влиянии многолетней селекции на других псовых — на лисиц. Начатый Д. К. Беляевым и продолжающийся поныне искусственный отбор лисиц проводится на выработку у них терпимого отношения к человеку. В течение первых нескольких десятилетий были получены 30–35 селекционных поколений. По выразительным признакам, появившимся в поведении и облике животных, они напоминали собак [7]. В процессе последующей работы выясняется генетическая подоснова различий в поведении лисиц, а благодаря скрещиванию особей с определенным генотипом удается получать лисиц с предсказуемыми отличиями. Однако и к настоящему времени подопытную популяцию нельзя считать вполне одомашненной3.

Охотничье-собирательские коллективы первобытных людей, имевшие непосредственное отношение к доместикации волка, представляли собой группы родственных семей — предположительно до 20–30 человек. Обитая в каком-либо районе, в поисках средств существования они меняли свое местопребывание по сезонам, реже жили более оседло. Сравнивая возможности таких групп и коллектива исследователей, занимающихся экспериментами с лисицами (масштаб работ, необходимое оборудование, квалификация персонала и используемые селекционные технологии), зададим вопрос: в состоянии ли были древние охотники-собиратели осуществить, как полагают, неосознанную селекцию опасных хищников?

Природная среда и человек в конце плейстоцена

Попытаемся подойти к проблеме доместикации волка, опираясь на сведения о природной обстановке и культуре человека того времени и тех мест, где протекал процесс, и на данные об экологии волка. К наиболее обоснованно выделяемым очагам доместикации волка относятся Ближний Восток и запад Европы4. Остановимся на лучше изученном в археологическом отношении западе Европы, имея в виду современную территорию Франции, Германии и Швейцарии, где к тому же пункты с находками костей верхнепалеолитических собак располагаются более плотно, яснее обозначая пределы очага. Согласно некалиброванным датам, наиболее ранние собаки жили в середине 13-го тысячелетия. Процесс одомашнивания, по мнению палеозоологов, мог длиться около 500 [8] или до 1500 [9] лет, т.е. приходился на рубеж 15–14-го — начало 13-го тысячелетия.

К тому времени территория запада Европы освободилась от ледникового покрова. Климат становился засушливее, но складывались благоприятные условия для все более разнообразной растительности и жизненно важной для людей фауны копытных животных. От широты Парижа до Северного моря господствовала лесотундростепь: сосново-березовое редколесье, кустарниковая тундра и тундростепь. К югу от 49° с. ш. росли разреженные сосново-березовые леса с внедрявшимися в них луговыми или лугово-степными травяными биомами. В предгорьях Центрального массива и Пиренеев сочетались сосново-березовые горные леса с полынно-маревыми и злаково-разнотравными степями. В речных долинах росли широколиственные деревья [10].

На юго-западе в фауне копытных преобладали северный олень, бык (бизон) и лошадь. Лошадь доминировала на юге современной Германии. В пределах запада Европы отсутствовали природные контрасты, которые могли бы приводить к протяженным миграциям стадных животных. Когда уже имелись первые собаки, вымерли последние пещерные львы [11]. Остатки популяции пещерного медведя дожили в предгорьях Пиренеев до начала голоцена (около 10 тыс. лет назад) [12]. Основными хищниками стали волки. Они должны были занять место мегахищников, а их популяции увеличиться и уплотниться.

Появление обширных территорий, пригодных для обитания, позволило людям мигрировать из тесных пределов рефугиума к северу от Пиренеев, где они находились при наступлении ледника. Их группы, принадлежавшие к мадленской культуре, селились на современной территории Бельгии, на Рейне, в Западных Альпах, на Швейцарском плато [13]. Среди материалов археологических раскопок древних поселений кроме обычных бытовых предметов встречаются раковины атлантических и средиземноморских моллюсков, включая ископаемые. Женские изображения на сланцевых плитках из поселений на берегах Рейна стилистически тождественны с теми, которые известны на территории Франции [14]. Расселяясь на обширной территории, люди, очевидно, сохраняли культурное единство.

Жизненно важной задачей стало развитие охотничьего снаряжения, которое должно было соответствовать текущим условиям промысла. В центре внимания древних людей находились метательные орудия. Качественно изготовленные изделия ценились. Так, например, стандартные заготовки из рога оленя вместе с готовыми наконечниками по сети связей доставлялись вдоль Пиренеев в удаленные районы [15]. Ранее представлялось, что основу промысла составляла загонная охота, во время которой гибло большое количество животных. Но выясняется, что промысел не был столь разорительным для природы, требовал хорошей вооруженности и приносил относительно скромную добычу, которая экономно использовалась [16]. Основными были дистанционные орудия: копья и дротики. С помощью копьеметалки можно было прицельно послать легкий дротик на расстояние до 40 м, эффективный бросок копья мог составлять менее 10 м [17].

Этология волков

В настоящее время волки распространены в Евразии и Северной Америке. Они делятся на множество популяций, приспособленных к различным природным условиям, но до деталей сохраняют единство в своей организации и жизнедеятельности. Учитывая, что Северную Америку волки заселили, перебравшись туда в финале плейстоцена из Азии по исчезнувшему затем Берингийскому мосту, можно считать, что все характерное для современных волков было свойственно и их позднеплейстоценовым предшественникам.

Социальная ячейка организации волков — это стая. В полном виде она представляет собой семью, состоящую из размножающейся пары и потомков разного возраста. Старшие половозрелые волки контролируют поведение других членов стаи, поддерживая сложившуюся структуру и тесные взаимосвязи. Они первыми покидают стаю при необходимости сократить ее величину. Молодые неполовозрелые волки занимают нижнюю ступень иерархии. Им свойственна любознательность и высокая исследовательская активность. В основном с их помощью обнаруживаются потенциальные жертвы. Отношение к ним взрослых особей щадящее.

Семейная пара имеет свою территорию, в центре которой находится гнездовой участок с выводковой норой (логовом) и несколькими резервными норами. Окружающее пространство служит для матерой пары местом летней охоты, обеспечивающим питание нового потомства. В менее освоенных человеком местах территорию стаи окружают подобные же владения других стай. Границы между ними при достаточной обеспеченности пищей не нарушаются [18].

В благоприятных экологических условиях с матерой парой в теплый сезон могут жить и помогать ей один или несколько волков. Остальные разбредаются по территории стаи, лежащей вне охотничьего участка матерых. Они скитаются поодиночке и по несколько особей. Пищей служит молодняк копытных животных, зайцы, грызуны, плоды и др. О местопребывании друг друга волки узнают по вою и следам на ходовых тропах. В определенных пунктах происходят их встречи.

Переярки (молодые второго года жизни), во многом избавленные от бдительного контроля взрослых, становятся свободнее в выборе образа жизни. Они могут выходить за границу семейной территории, которая в теплое время соблюдается наименее строго, и общаться с такими же особями из других стай. Некоторые волки странствуют в более отдаленных местах. Смертность молодых волков повышена. В основном за счет этого поддерживается экологическое равновесие волчьего населения. С конца лета или с осени, когда прибылые волки (молодые первого года жизни) входят в силу, стая, кроме изгнанных или ушедших из нее, собирается. До начала гона она курсирует по своей территории в поисках добычи, попутно демонстрируя соседям свою жизнеспособность и готовность защищать принадлежащую ей территорию [19–22].

Волки и охотники: возможный путь сближения

Сведения, касающиеся волка и ситуации на юго-западе Европы в конце плейстоцена, позволяют наметить некоторые гипотетические детали приспособления части древней популяции волка к жизни возле человека, а затем и с человеком. Территории стай и районы, в течение годового цикла использовавшиеся охотничье-собирательскими общинами, находились в сложном переплетении. Деятельность человека чаще разворачивалась на территории нескольких стай. Если в теплый сезон люди появлялись вблизи гнездового участка волчьей семьи, матерая пара с волчатами перемещалась к запасному логову. В дальнейшем для нее важно было видеть, что люди находятся в стороне от ее нового местопребывания. Поселение, передвижения и действия людей на окружающем пространстве оказывались под наблюдением остальных волков. Их основные заботы ограничивались поисками пищи, и для них важно было уяснить, что вносят в условия питания действия людей, не представляют ли они опасность.

Человек с собакой. Наскальная живопись. Ливия

Скудные отбросы, появлявшиеся возле поселений, не представляли для волков серьезного пищевого подспорья, а использование их было рискованным. Иначе обстояло с основным занятием людей — охотничьим промыслом. Он был нацелен на стадных животных: северных оленей, лошадей, бизонов или быков, антилоп-сайгаков и др. На открытом пространстве звери были почти недосягаемы. Но стада заходили в долины рек и ручьев, в лощины и редколесья, в предгорья и низкие горы. В таких местах можно было скрытно подстеречь их, нагнать на засаду или загнать в овраг, топкое место, на лед. Крупного зверя поражали копьями или дротиками с копьеметалок. Дальность прицельного полета и сохранение значительной силы удара на большом расстоянии позволяли добывать с помощью копьеметалок любых стадных животных [17].

Однако использование таких орудий неизбежно вело к появлению большого количества подранков. В холодное время года часть их могли отлавливать стаи волков, путь которых пролегал недалеко от мест промысла. Если возможность получать легкую добычу была значительной, то стаи систематически «опекали» промысел в пределах семейных территорий. В теплый сезон основную заинтересованность в подранках могла проявлять более активная часть стай — переярки. Юные особи разных животных, составлявшие основу их питания, быстро крепли и становились малодоступными. Чаще приходилось пользоваться останками зверей, убитых и съеденных взрослыми волками, и случайной животной и растительной пищей. Для более успешной охоты и безопасности переярки часто объединялись в группы из нескольких особей.

В пределах территории своей стаи волки издалека наблюдали за ходом промысла. Некоторые из них, опасаясь людей или в надежде на кормежку в другом месте, оставляли зону промысла. Вместо них появлялись другие волки. Перемещение на чужую территорию таило для волков постоянную опасность, но распространение зоны промысла на местообитания нескольких стай ставило принадлежавших к ним волков в относительно равное положение. Это способствовало терпимому и дружелюбному отношению особей, вплоть до образования совместных групп. В целом условия теплого сезона и «оккупация» части стайных территорий людьми под промысел давали молодым волкам степень свободы и возможность проявить инициативу, которые были исключены в сугубо естественных рамках.

Пройденное в стае обучение слаженной коллективной охоте с разделением ролей делало для волков понятными маневры, совершавшиеся людьми. Привыкая к обстановке промысла, они смелели и приближались к месту действия. Скрывавшихся от людей раненых животных волки преследовали и, если могли, убивали и съедали. В каких-то случаях охотники, бежавшие по следам подранка, успевали захватить приконченного волками зверя, и тем приходилось уступать добычу.

Однако активность охотников отличала слабая мобильность. Часто звери уклонялись с пути, по которому их старались направить. В подобных случаях стайная выучка и заинтересованность в конечном результате могли толкать волков к параллельным действиям. Соблюдая безопасную дистанцию, своим маневром они подправляли ситуацию. Благодаря этому звери оказывались ближе к охотникам, те могли поражать их, и появлялись новые подранки. Замечая, что действия волков приносят больше пользы, чем вреда, охотники предпочитали не убивать и не отпугивать их.

Осенью молодые волки возвращались в свою стаю, и если наведывались в зону промысла, то уже в ее составе. Частыми ее посетителями в это время могли быть волки-калеки и изгои. Им доставалась падаль или обессилевшие подранки и малоценные остатки крупных животных, оставшиеся после разделки, которую для облегчения ноши приходилось проводить на месте промысла.

Весной переярки, ранее кормившиеся возле людей, становились взрослыми волками и, скорее, предпочитали добывать зверя самостоятельно. Но некоторые из них, обладавшие, вероятно, более пластичным поведением, сохраняли интерес к довольно беспокойному способу получения части пищи. К ним из тех же стай присоединялись переярки следующего поколения. Если условия питания в зоне промысла оказывались заметно выгоднее, чем в традиционных местах, могла возникать конкуренция нескольких групп волков за неустойчивую экологическую нишу. Это повышало ее значение для выигравшей стороны. Так изначально появлялись элементы отбора невольных претендентов на доместикацию.

Охота волков на бизонов. Йеллоустонский национальный парк, США [23, fig. 1]

Зона промысла не оставалась постоянной. Не находя охотников на прежнем месте, волки шли к поселению и высматривали их. Убеждаясь, что они находятся там и каждый раз уходят с добычей на поселение, волки караулили выход охотников в утреннее время и шли на некотором расстоянии за ними. Такая новость в поведении волков, а также любопытные эпизоды на промысле не оставались незамеченными, становясь одной из тем заинтересованных обсуждений. Но на следующий год община могла далеко перекочевать, и новое поселение оказывалось в окружении уже других стай. Волкам трудно было решиться на уход со своей территории. Невольное движение их к человеку в таком случае обрывалось или прерывалось до нового случая. Однако в рассматриваемое время люди, расселившись по западу Европы, в основном придерживались определенных районов, и возможность повторных контактов в благоприятных для промысла местах была вполне реальной. Обстоятельства могли складываться и так, что ближе оказывалась промысловая группа другой общины. Если ей не сопутствовали волки соседних стай, появлялась возможность вступить в связь с этой группой. Но для волков, имевших опыт охоты на промысле, большое значение имела, должно быть, индивидуальная узнаваемость людей, позволявшая определенным образом встраиваться в промысел.

И в человеческих коллективах, и в стаях волков основой порядка служил раздел пищи. Поэтому с того момента, когда охотники посчитали действия волков более полезными, чем вредными, они стали выделять им часть добычи. Волкам могли оставлять наименее ценные части туши убитых животных. Удачная охота позволяла людям быть щедрее. Меньше опасаясь людей и получая от них пищу, волки стали свободнее проводить на промысле диктуемые ситуацией маневры, предусматривающие также и непосредственное участие охотников: нагонять на них зверей, останавливать и удерживать крупное раненое животное до их подхода. Продуктивность промысла, а с ней и доля добычи, выделяемая волкам, должны были заметно возрасти.

Это лишь отдельные наметки возможного хода событий на территориях, занятых некоторым числом стай волков и первобытных общин. Взаимосвязи между волками и людьми возникали, некоторое время длились, исчезали и появлялись вновь, касаясь потомства тех же стай и общин, соседних и более дальних. Формировалась среда, облегчавшая каждому поколению волков возможность контактировать с охотниками, получая свою долю, а охотникам — более рационально относиться к участию волков в промысле.

Исподволь усилия охотников и волков становились более координированными. Готовясь вступить в действие, волки, глядя на людей, ожидали определенных сигналов голосом и жестами. Волкам могли давать клички, подзывать их ближе. Постепенно сплачиваясь с людьми, основную часть пищи волки начали получать благодаря этой связи. Наконец наступил момент, когда некоторые волки перестали возвращаться осенью в свои стаи. Между ними и стаями, продолжавшими вести естественный образ жизни, пролегла трещина, начавшая отделять их друг от друга. Это могло наглядно проявляться в зимнее время при подходе стаи к месту промысла. В таких случаях волкам, отклонившимся с естественного пути, приходилось жаться к людям. Понятие своей стаи должно было переноситься у них на членов промысловой группы, а в качестве матерого волка мог восприниматься ее распорядитель.

Находясь на месте промысла с людьми, волки были в безопасности. Но в холодное время года, когда стаи широко кочевали по своей территории, выслеживая зверя, а охотники периодически оставались на поселении, жизнь отклонившихся волков находилась в опасности. Чтобы уменьшить ее, они должны были проводить самостоятельную охоту недалеко от поселения и вблизи него устраиваться на ночлег.

Обитание в близком соседстве и взаимодействие в сложных промысловых условиях позволяли людям и волкам все лучше понимать друг друга. Волки привыкали к характерному поведению людей, виду человеческого обиталища, а люди — к присутствию и особенностям поведения волков. Вырабатывался более полный аппарат общения. Местообитанием волков становилась непосредственно окраина поселения. В области, охваченной процессом доместикации, наряду с обменом разнообразной информацией обсуждались способы общения и оптимального использования «своих» волков.

Отклонившиеся волки, приобретая возле людей статус экстерриториальности, получили возможность заводить семьи. Вероятно, таким правом пользовался главенствующий самец. Логово для безопасности должно было сооружаться недалеко от поселения. Выйдя из него, волчата с волчицей могли приближаться к поселению и наблюдать за происходящими там событиями. Осенью они вовлекались в промысел. «Свои» волки стали непосредственно сопровождать людей не только на промысел, но и на места иной деятельности: заготовку древесных материалов и каменного сырья для изделий, поиск красящих веществ и т.д. Им становилось привычным пребывать непосредственно на поселении, на краю которого они устраивались ночевать. Тут же, но уже в качестве корма, волкам стали давать основную часть причитающейся им добычи. Это было важным знаком, отмечавшим связь их с первобытной общиной и поселением. Для волчат обстановка поселения с его обитателями становились ближним кругом внешнего мира.

К тому времени охотники должны были контролировать состав своих партнеров по промыслу, поддерживая наиболее способных и уживчивых и избавляясь от агрессивных и недостаточно контактных. Появлявшийся опыт наблюдений за развитием волков должен был, в свою очередь, привести к отбору перспективных щенков. Непосредственная и постоянная связь отклонившихся волков с людьми, относительная изоляция их от окружающих стай и переход в режим отбора явились чертой, за которой они становились собаками.

***

Условием, необходимым для самозапуска процесса доместикации, было относительно оседлое заселение территории волком и человеком. Оно обеспечивало более долгое и интенсивное использование принадлежавших им угодий и вместе с тем многообразие и повторяемость ситуаций, которые трансформировали поведение волка на пути к доместикации. Волк раньше человека распространился на западе Европы, следуя после отступания ледника за травоядными животными, а из-за исчезновения мегахищников его ареал сомкнулся. Исключение могли составлять некоторые районы к северу от Пиренеев, где пещерный лев и медведь еще могли сохранять заметное место в экосистеме. О степени заселения отдельных областей запада Европы человеком в конце 15-го — начале 13-го тысячелетия судить труднее. Как бы то ни было, первые собаки с небольшой разницей во времени появились на юго-западе, юго-востоке и в северо-западной части нынешней территории Франции. Более вероятно, что первичным очагом доместикации волка был юго-запад, в верхнем палеолите плотно населенный и поставлявший переселенцев, стремившихся на свободные территории.

Первобытные люди не нуждались в услугах по очистке территории поселений. Гнилостный запах от костей съеденных животных не шокировал их, это был привычный дух родного гнезда. Обеспечивать благополучие общины стоило большого труда, нередко связанного с риском. Ничто годное в пищу не пропадало. Кормиться от человека волки могли, не прокрадываясь ночью на поселения, а присоединяясь к промыслу. Едва ли существовал иной путь одомашнивания волка, кроме того, который сохранял основу свойственного виду поведения. Лишь благодаря этому собаки могли унаследовать высокие качества волчьей природы.

Литература

1. Богданов Е. А. Происхождение домашних животных. М., 1937.

2. Питулько В. В., Каспаров А. К. Костные остатки раннеголоценовых домашних собак из Жоховской стоянки (восточная Сибирская Арктика) и проблема достоверности идентификации древних Canis familiaris из археологических раскопок // Stratum plus. 2016; 1: 171–207.

3. Лоренц К. Человек находит друга. М., 2002.

4. Zeuner F. E. A history of domesticated animals. L., 1963.

5. Коппингер Л., Коппингер Р. Собаки. Новый взгляд на происхождение, поведение и эволюцию собак. М., 2005.

6. Driscoll C. A., Macdonald D. W., O’Brien S. J. From wild animals to domestic pets, an evolutionary view of domestication // Proceedings of the National Academy of Science of the USA. 2009; 106(Suppl. 1): 9971–9978.

7. Truth L. N. Early Canid Domestication: The Farm-Fox Experiment // American Scientist. 1999; 87(2): 160–169.

8. Саблин М. В. Природный и социокультурный феномен появления собаки в верхнем палеолите // Хронология, периодизация и кросс-культурные связи в каменном веке. Замятнинский сборник. СПб., 2008; 127–133.

9. Morey D. F., Jeger R. Paleolithic dogs: Why sustained domestication then? // Journal of Archaeological Science: Reports. 2015; 3: 420–428.

10. Эволюция экосистем Европы при переходе от плейстоцена к голоцену (24–8 тыс. л. н.). М., 2008.

11. Fritz C., Fosse P., Tosello G. et al. Ours et Lion: réflection sur le place des carnivores dans l’art paléolithique // Predateurs dans tous leurs états. Évolution, Biodiversité, Interactions, Mythes, Symboles. XXXI rencontres internationales d’archéologie et d’histoire d’Antibes. Antibes, 2011: 299–316.

12. Stuart A. J., Lister A. M. Extinction chronology of the cave lion Panthera spelaea // Quaternary Science Reviews. 2011; 30: 2329–2340.

13. Miller R. Mapping the expansion of the Northwest Magdalenian // Quaternary International. 2012; 272–273: 209–230.

14. Street M., Joris O., Turner E. Magdalenian settlement in the German Rhineland: An update // Quaternary International. 2012; 272–273: 231–250.

15. Langlais M., Costamagno S., Laroulandie V. et al. Evolution of Magdalenian societies in South-West France between 18,000 and 14,000 cal. BP: Changing environments, changing tool kits // Quaternary International. 2012; 272–273: 138–149.

16. Kuntz D., Costamagno S. Relationship between Reindeer and Man in Southwestern France during the Magdalenian // Quaternary International. 2011; 238: 12–24.

17. Marlowe F. W. Hunter-Gatherers and Human Evolution // Evolutionary Anthropology. 2005; 14: 54–67.

18. Суворов А. П. Социальная организация и пространственная структура популяций волка. Ареалы, миграции и другие перемещения диких животных. Владивосток, 2014.

19. Поведение волка / Отв. ред. Д. И. Бибиков. М., 1980.

20. Волк: Происхождение, систематика, морфология / Отв. ред. В. Е. Соколов. М., 1985.

21. Гордиюк Н. М. Взаимоотношения копытных животных и крупных хищников Южного Урала. Миасс, 2002.

22. Юдин В. Г. Волк Дальнего Востока России. Владивосток, 2013.

23. MacNulty D. R., Tallian A., Stahle D. R. et al. Influence of Group Size on Success of Wolves Hunting Bison // PLOS One. 2014; 9(11): e112884. DOI: 10.1371/journal.pone.0112884.g001.

1 Шнирельман В. А. Происхождение домашних собак // Природа. 1985. № 7. С. 92–101.

2 Grimm D. World’s first images of dogs — and they’re wearing leashes // Science AAAS.

3 Новые перспективы «лисьей модели» в изучении генетики поведения. Интервью с А. В. Кукековой // Природа. 2018. № 12. С. 3–11.

4 Сергин В. Я. Первые собаки: когда и где? // Природа. 2019. № 11. С. 14–19.

-

Спасибо, за статью!!! Интересно, что из всей группы европейских позднеплейстоценовых хищников, а туда входили красные волки, леопарды, пещерные львы, пещерные гиены, пещерные медведи и последние саблезубые кошки именно волк, а точнее те его представители кто постепенно стал превращаться в собаку, выиграли от развития человеческой культуры, а остальные в итоге вымерли, кроме самого европейского серого волка, которые в итоге тоже оказался под сильнейшим охотничьим давлением, но только уже в голоценовую эпоху

Собаки

-

04.08.2021Что привело к появлению собак?Виктор Сергин • Библиотека • «Природа» №10, 2020

04.08.2021Что привело к появлению собак?Виктор Сергин • Библиотека • «Природа» №10, 2020

-

02.11.2020«Город и псы» (La ciudad y los perros): китайский вариантСергей Комиссаров, Мария Кудинова • Библиотека • «Наука из первых рук» №3, 2018

02.11.2020«Город и псы» (La ciudad y los perros): китайский вариантСергей Комиссаров, Мария Кудинова • Библиотека • «Наука из первых рук» №3, 2018

-

07.09.2019Необычный диплом И. П. Павлова и фотоальбом его четвероногих «друзей»Екатерина Басаргина, Людмила Громова • Библиотека • «Природа» №2, 2018

07.09.2019Необычный диплом И. П. Павлова и фотоальбом его четвероногих «друзей»Екатерина Басаргина, Людмила Громова • Библиотека • «Природа» №2, 2018

-

15.04.2019Кошка с собакойНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №3, 2019

15.04.2019Кошка с собакойНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №3, 2019

-

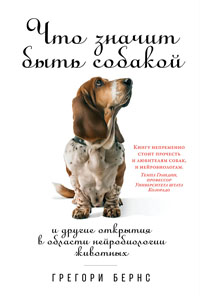

2019Что значит быть собакойГрегори Бернс • Книжный клуб

2019Что значит быть собакойГрегори Бернс • Книжный клуб

-

08.03.2018Долгий собачий взглядН. Анина • Библиотека • «Химия и жизнь» №2, 2018

08.03.2018Долгий собачий взглядН. Анина • Библиотека • «Химия и жизнь» №2, 2018

-

2017Люди и собакиДоминик Гийо • Книжный клуб

2017Люди и собакиДоминик Гийо • Книжный клуб

-

04.04.2017Заразные ракиНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №5, 2016

04.04.2017Заразные ракиНаталья Резник • Библиотека • «Химия и жизнь» №5, 2016

-

21.02.2017Четвероногие слушателиИнтервью Инны Воробей с Аттилой Андиксом • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(219), 2016

21.02.2017Четвероногие слушателиИнтервью Инны Воробей с Аттилой Андиксом • Библиотека • «Троицкий вариант» №25(219), 2016

-

28.11.2016У собак есть эпизодическая памятьАлександр Марков • Новости науки

28.11.2016У собак есть эпизодическая памятьАлександр Марков • Новости науки

Древнее изображения охотника с собаками на поводке. Наскальная живопись. Саудовская Аравия2