Эсперантское шоу

Задача

Часто бывает, что одну и ту же идею в языке можно передать по-разному. Даны пары синонимичных предложений на эсперанто и их переводы на русский язык. Второе предложение в каждой паре записано при помощи шавианского алфавита в адаптации Старлинга.

| Стандартная орфография | Алфавит Бернарда Шоу в адаптации Старлинга | Русский перевод |

| La popolo devas pagi la genitivon. | Народ должен платить за генитив. | |

| La luno gaje fumaĵeblas de la strigo. | Сова может весело коптить луну. | |

| La alia strigo ĉesigu la laboron. | Другой сове лучше прекратить работу. | |

| La strigo konfuzindas de la popolo. | Народу лучше запутать сову. | |

| La popolo timigeblas de la pluskvamperfekto. | Плюсквамперфект может пугать народ. | |

| La muso devas ŝanĝi la imposton. | Мышь должна поменять налог. | |

Задание 1. Заполните пропуски в таблице. Не забудьте, что второе предложение в паре надо переформулировать, а не только записать в нужной системе.

Задание 2. Переведите на эсперанто и запишите на латинице следующее предложение двумя способами (записывать предложение в шавианском алфавите не требуется):

Налог может весело поменять работу.

Примечание.

Эсперанто — язык для международного общения, разработанный в 1887 году Людвиком Лазарем Заменгофом. В настоящее время на эсперанто говорит, по разным оценкам, от 200 тыс. до 2 млн человек.

Буквы «ĉ», «j», «ĵ» и «ŝ» читаются как русские «ч», «й», «ж» и «ш» соответственно.

Буква «ĝ» читается как звонкая версия «ч», буква «ŭ» — как краткая версия «у» (в том же смысле, в котором русская «й» — краткая версия «и»).

Алфавит Бернарда Шоу (Shavian alphabet, шавианский алфавит) был создан в 1960-х годах для английского языка Рональдом Кингсли Ридом в рамках конкурса, организованного по инициативе Джорджа Бернарда Шоу, в честь которого и назван алфавит. Джон Уэсли Старлинг вдохновился идеей и создал версию шавианского алфавита для эсперанто (la ŝava alfabeto).

Плюсквамперфект — особое глагольное время, встречающееся в некоторых языках.

Генитив — другое название родительного падежа.

Подсказка 1

В синонимичных предложениях может отличаться порядок слов и грамматические окончания, но корни слов используются те же.

Подсказка 2

В шавианском алфавите частые сочетания букв записываются одним символом.

Подсказка 3

В некотором смысле здесь есть два типа предложений, и в каждой паре одно относится к одному типу, а другое к другому. От типа предложения зависит то, как выражаются участники ситуации.

Решение

Согласно условию, в соседних ячейках написано не совсем одно и то же, а синонимичные предложения. Как же выстраивать соответствия между системами записи? Важно понять, что предложения перестраиваются лишь структурно, используя те же глаголы, существительные и прилагательные. Если в это поверить, сразу можно разгадать довольно много символов — хорошим первым шагом будет посмотреть на слово pluskvamperfekto (это слово выделяется своей длиной, поэтому нетрудно понять, что это ![]() ) или на слово popolo (это

) или на слово popolo (это ![]() — в нём повторяются первые две буквы, и оно встречается в тех же предложениях). Кроме того, можно заметить, что в каждом предложении по два раза встречается la, и на шавианском можно найти по два

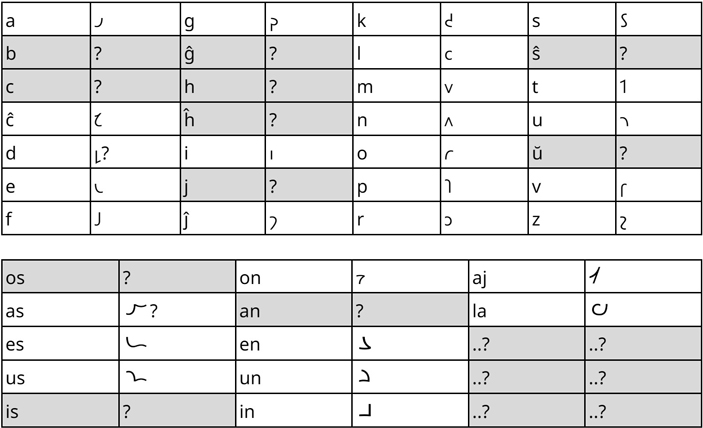

— в нём повторяются первые две буквы, и оно встречается в тех же предложениях). Кроме того, можно заметить, что в каждом предложении по два раза встречается la, и на шавианском можно найти по два ![]() . Таким образом получим примерно следующую систему:

. Таким образом получим примерно следующую систему:

(Также в последней строчке есть буквы ![]() ,

, ![]() и

и ![]() , которые нам в первых пяти строках таблицы не встречались.)

, которые нам в первых пяти строках таблицы не встречались.)

Как можно заметить, в шавианском алфавите некоторые символы объединяются. В случае la соответствующие символы просто слепляются; а ещё половина символа aj похожа на a — логично предположить, что ![]() построено аналогично и обозначает oj. Также есть комбинированные символы для комбинаций гласный + s и гласный + n. Они образуются сложнее: символами

построено аналогично и обозначает oj. Также есть комбинированные символы для комбинаций гласный + s и гласный + n. Они образуются сложнее: символами ![]() ‘s’ и

‘s’ и ![]() ‘n’ тут и не пахнет. Для гласной + s к концу гласной пририсовывается дужка вправо, которая изгибается внутрь (вверх, если она снизу, и вниз, если она сверху). Для гласной + n дужка пририсовывается влево и изгибается так же, как сама гласная. Отсюда мы можем понять, что

‘n’ тут и не пахнет. Для гласной + s к концу гласной пририсовывается дужка вправо, которая изгибается внутрь (вверх, если она снизу, и вниз, если она сверху). Для гласной + n дужка пририсовывается влево и изгибается так же, как сама гласная. Отсюда мы можем понять, что ![]() — это is, а os и an пишутся как

— это is, а os и an пишутся как ![]() и

и ![]() соответственно.

соответственно.

Но нам ещё надо что-то узнать об отдельных буквах — мы всё ещё не знаем, что такое ![]() и как пишутся ŝ и ĝ. Если всмотреться, можно обнаружить, что буквы для соответствующих глухих и звонких звуков отличаются друг от друга переворотом (напр.

и как пишутся ŝ и ĝ. Если всмотреться, можно обнаружить, что буквы для соответствующих глухих и звонких звуков отличаются друг от друга переворотом (напр. ![]() ‘k’ /

‘k’ / ![]() ‘g’). Это подтверждает, что d — это

‘g’). Это подтверждает, что d — это ![]() , если у вас были в этом сомнения (ведь корней с этим согласным у нас нет), а также позволяет восстановить оставшуюся часть системы:

, если у вас были в этом сомнения (ведь корней с этим согласным у нас нет), а также позволяет восстановить оставшуюся часть системы: ![]() — это b (ср.

— это b (ср. ![]() ‘p’), ĝ — это

‘p’), ĝ — это ![]() (ср.

(ср. ![]() ‘ĉ’), ŝ — это

‘ĉ’), ŝ — это ![]() (ср.

(ср. ![]() ‘ĵ’).

‘ĵ’).

Используя полученные знания, можно переписать второй столбец в латинице:

| Стандартная орфография |

Алфавит Бернарда Шоу в адаптации Старлинга |

Русский перевод |

| La popolo devas pagi la genitivon. | [la genitivo pagendas de la popolo] | Народ должен платить за генитив. |

| La luno gaje fumaĵeblas de la strigo. | [la strigo povas gaje fumaĵi la lunon] | Сова может весело коптить луну. |

| La alia strigo ĉesigu la laboron. | [la laboro ĉesigendas de la alia strigo] | Другой сове лучше прекратить работу. |

| La strigo konfuzindas de la popolo. | [la popolo konfuzu la strigon] | Народу лучше запутать сову. |

| La popolo timigeblas de la pluskvamperfekto. | [la pluskvamperfekto povas timigi la popolon] | Плюсквамперфект может пугать народ. |

| La muso devas ŝanĝi la imposton. | Мышь должна поменять налог. | |

| [la duolingo-strigo bojkotu la komuniston] |

Теперь можно задуматься о том, как формулируются предложения. Существуют три пары синонимичных конструкций. В активном залоге сначала идёт подлежащее (S), затем сказуемое (V), и затем прямое дополнение (O), которое маркируется окончанием винительного падежа -n. В пассивном залоге дополнение (O) встаёт на позицию подлежащего, а подлежащее (S) помещается в конец предложения с предлогом de. Перед существительными ставится la — на самом деле это определённый артикль.

| активный залог | пассивный залог | перевод |

| S povas V-i O-n | O V-eblas de S | S может V O |

| S devas V-i O-n | O V-endas de S | S должен V O |

| S V-u O-n | O V-indas de S | S-у лучше V O |

Остаётся лишь расставить правильные корни в нужные места, и задача решена!

Ответы

Задание 1

| La muso devas ŝanĝi la imposton |

[la imposto ŝanĝendas de la muso] |

Мышь должна поменять налог. |

| La komunisto bojkotindas de la duolingo-strigo |

[la duolingo-strigo bojkotu la komuniston] |

Сове Дуолинго лучше бойкотировать коммуниста. |

Задание 2

Налог может весело поменять работу.

- La imposto povas gaje ŝanĝi la laboron.

- La laboro gaje ŝanĝeblas de la imposto.

Таблица символов шавианского алфавита

Зелёным отмечены буквы и лигатуры, которые можно вывести из первых пяти строк таблицы.

Жёлтым отмечены буквы и лигатуры, которые даны только в шавианской форме (то есть об их фонетическом значении надо догадаться).

Красным отмечены буквы и лигатуры, которые даны только в латинице (то есть их шавианскую форму требуется породить).

Остальные буквы и лигатуры отсутствуют в задаче.

Послесловие

О глагольных формах в эсперанто

Эсперанто создавался как язык, который должно быть легко изучать. Это, в частности, достигается регулярной грамматикой, благодаря которой формы слова всегда образуются предсказуемо. Однако это не значит, что структура языка простая и примитивная. Часто упоминающиеся 16 грамматических правил, вопреки распространённому мнению, это не вся грамматика эсперанто, а лишь неприкасаемая основа. Собственно, так и называется книга, в которой они перечислены: Fundamento de Esperanto, «Основы эсперанто». Кроме этих 16 правил эсперанто оброс ещё рядом принципов и структур, сформировавшихся за более чем сто лет существования его сообщества.

Два способа формулировки предложений, представленные в задаче, — это предложения в активном (действительном) и пассивном (страдательном) залоге. В эсперанто (как и в русском) есть активные и пассивные причастия, и при помощи последних и формируется страдательный залог в обычных случаях: La popolo pagis la genitivon ‘Народ заплатил за генитив’ → La genitivo estas pagita ‘Генитив оплачен’.

Причастия эсперанто на примере глагола pagi

| pagi ‘платить’ | Действительное | Страдательное |

| Прошедшее | paginta ‘заплативший’ | pagita ‘оплаченный’ |

| Настоящее | paganta ‘платящий’ | pagata ‘оплачиваемый’ |

| Будущее | pagonta ‘который заплатит’ | pagota ‘за который заплатят’ |

В более широком смысле страдательный залог — это один из вариантов залоговой деривации, особого преобразования предложения. При стандартной залоговой деривации участники предложения переходят в другие синтаксические позиции, то есть занимают другие роли в предложении. В случае обычного пассива прямое дополнение (в эсперанто получающее окончание -n) переходит в роль подлежащего, а бывшее подлежащее становится косвенным дополнением (в русском это дополнение в творительном падеже: изменённый мышью, в эсперанто — дополнение с предлогом de: ŝanĝita de la muso).

Ситуация как в эсперанто и русском, где пассивное причастие используется для создания пассивных предложений, нередка. Причастие, по своим свойствам похожее на прилагательное, можно поставить в позицию сказуемого при помощи глагола-связки «быть», и многие языки, в частности европейские, активно этим пользуются. Это называется аналитическим выражением пассива. Однако это не единственная возможная стратегия: в языке может быть отдельная модификация глагола для пассивных предложений. Так, например, работает пассив в латыни: dūcēbat ‘он вёл’ — dūcēbātur ‘он был ведом’. Так называемое морфологическое выражение пассива встречается также в греческом, шведском, японском, аляскинском юпикском; вы уже могли встречать такой пассив в языке ниуэ в задаче Око за око. Технически, в русском языке такой пассив тоже бывает: формирование страдательного залога входит в возможные функции постфикса -ся (Дом строится рабочими).

Иногда в эсперанто тоже можно встретить пассив в одно слово: La genitivo pagatas. Вообще-то, такую конструкцию сейчас считают ошибочной, однако это частный случай общей тенденции делать из пригагательных глаголы со значением быть таким-то. В начале истории эсперанто таких прилагательных было мало: grava ‘важный’ → gravi ‘быть важным’, simila ‘похожий’ → simili ‘быть похожим’. Но в последние 50 лет стало абсолютно нормальным из facile ‘легко’ делать facili ‘быть лёгким’, в чатах эсперантистов нередки споры о том, нормален ли глагол blui ‘быть синим’, и вполне возможно, что в будущем и глагольные причастия станут нормой.

Что же делать, когда пассив нужно применить к предложению с какими-то модальными модификациями, вроде возможности и долженствования? Вообще, это не составляет особых проблем: сначала создаём пассивную конструкцию, будь она аналитической или морфологической, а потом применяем к полученной конструкции нужную модальность:

Мышь должна изменить налог = изменить + должен

Налог должен быть изменён = быть изменённым + должен

Но иногда модальные значения можно «вшить» прямо в причастие. Именно такие причастия вы и видите в задаче: пассивные причастия возможности формируются суффиксом -ebl- (timigebla ‘тот, которого возможно напугать’), желательности — -ind- (konfuzinda ‘тот, которого стоит запутать’), долженствования — -end- (pagenda ‘должный быть оплаченным’).

Вообще, в описаниях эсперанто эти суффиксы традиционно не относятся к причастным, а считаются просто особыми суффиксами для образования прилагательных из глаголов, аналогично русским -уч- (петь — певучий) и -лив- (ворчать — ворчливый). Но почему мы вообще считаем, что сами причастия — это не просто отглагольные прилагательные?

Наверняка в школе вы слышали споры о том, считать ли причастия отдельной частью речи или формой глагола, но почему-то никто не предлагает видеть в них прилагательные. Дело в том, что от других прилагательных их отличают некоторые формальные свойства. Во-первых, они образуются достаточно регулярно: поющий — это хорошо предсказуемая форма (ср. поют), а вот почему в певучий появляется в, сразу не понятно. Во-вторых, они образуются почти от любых глаголов. От писать, носить, сидеть легко образовать причастия пишущий, носящий, сидящий, но нельзя образовать прилагательные *писучий, *носючий, *сидючий или *писливый, *носливый, *сижливый (звёздочкой * лингвисты помечают неправильные/невозможные слова или высказывания). В-третьих, они сохраняют, хотя бы частично, синтаксические свойства глаголов. У действительных причастий переходных глаголов могут быть прямые дополнения: поющий песню, но *певучий песню. У любых причастий есть возможность сохранять обстоятельства: съеденное сегодня утром, но *съедобное сегодня вечером.

Что же в эсперанто? Нам мало помогут первые два критерия, потому что из-за регулярности языка они работают почти с любым суффиксом. Например, -em-, означающий склонность к действию (подобно русским -уч- и -лив-), может быть прикреплён к любому глаголу: kanti ‘петь’ — kantema ‘певучий’, grumbli ‘ворчать’ — grumblema ‘ворчливый’, revi ‘мечтать’ — revema ‘мечтательный’. Однако по третьему критерию мы можем отличить, что, скорее, просто отглагольное прилагательное, а что стоит выделять отдельно, как причастия. При суффиксе -em- нельзя использовать прямое дополнение (*kantema kantojn ‘склонный петь песни’), нельзя уточнять его обстоятельством времени (*grumblema matene ‘склонный ворчать утром’). Иную ситуацию мы наблюдаем в случае суффиксов -ebl-, -ind- и -end-. К прилагательным, образуемым этими суффиксами, можно прицеплять обстоятельства (kantenda matene ‘та, которую нужно спеть утром’), и, подобно пассивным причастиям, к ним можно приставить указание на подлежащее при помощи предлога de (kantebla de la popolo ‘та, которую может спеть народ’). Интересно, что, в отличие от обычных причастий, эти модальные причастия уже поддались общей тенденции и свободно переходят в глаголы, благодаря чему авторы задачи могли использовать pagendas вместо estas pagenda.

Здесь кроется ещё одна особенность, развившаяся естественно, а не заложенная в язык создателем. В произведениях Людвига Заменгофа, создателя эсперанто, прилагательные на -ebla и -inda не имеют тех свойств, по которым мы отнесли их к причастиям в предыдущем абзаце. Например прилагательные на -ebla он использовал исключительно без указания деятеля — так же, как используются прилагательные на -абельный в русском: ср. *читабельный кем угодно. Но уже в начале XX века, всего через 20 лет существования языка, указание подлежащего посредством de при прилагательных на -ebla и -inda стремительно распространилось и встречается у большинства более поздних авторов.

Есть ли в мире естественные языки, в которых тоже встречаются именно модальные причастия, а не прилагательные? На самом деле есть, и даже не так далеко от нас.

Причастие долженствования было в латыни, известно оно под названием герундив. Оно образовывалось при помощи суффикса -end- — именно его заимствовал язык идо (проект-потомок эсперанто), из которого он позже пришёл и в эсперанто. В русском языке сохранился один герундив из латыни — легенда. Это образованный от глагола legō ‘я читаю’ герундив legenda ‘тот, который необходимо прочитать’. Кроме латыни пассивные причастия необходимости были в санскрите (क॒रोति॑ karóti ‘делать’ — कृत्य kṛ́tya ‘тот, который должен быть сделан’), они есть в литовском (daryti — darýtinas) и в чувашском (ту — тумалла). В последнем причастия долженствования иногда используются и в значении ‘заслуживающий’, ‘достойный чего-либо’, что больше похоже на эсперантский суффикс -ind-: эсп. miri / чув. тĕлĕн ‘удивиться’ — эсп. mirinda / чув. тĕлĕнмелле ‘удивительный’ (достойный удивления — да-да, именно это слово из эсперанто стало названием напитка Mirinda). В сиреникском эскимосском языке не было пассивных причастий, но были активные, в том числе причастия долженствования: аг’аг’- 'уйти’ — аг’аг’йукцых’ 'тот, который должен уйти’.

Действительные причастия возможности в сиреникском тоже имелись: афталг’а- ‘работать’ — афталг’ак’аюх ‘способный работать’. Аналогично, в чувашском встречаются страдательные причастия возможности, хотя они употребляются почти исключительно с отрицанием (асра кай ‘забыть’ — асран кайми ‘незабываемый’, где -м- выражает отрицание). Английский суффикс -able на самом деле тоже может претендовать на роль пассивных причастий возможности — как и в эсперанто, в английском этот суффикс довольно продуктивно присоединяется к самым разным глаголам и может, особенно в научных текстах, сохранять указание на смысловое подлежащее посредством предлога by (fill ‘заполнять’ — fillable by the user ‘тот, который может заполнить пользователь’)

А вот полноценных причастий «достойности» или, быть может, «желательности», автору послесловия найти не удалось. В чём-то на такие причастия похожи сложные слова с корнем достойный в некоторых германских языках (например värd(ig) в шведском: se 'видеть’ — sevärd ‘тот, который стоит посмотреть’). Однако носители со скрипом принимают попытки образовать такие прилагательные от большинства глаголов или применить к ним синтаксис, присущий причастиям.

В чём же дело, почему эту категорию языки мира обделили? Вполне возможно, что ей просто неоткуда взяться. Вообще специализированные причастия со значениями долженствования и возможности — это тоже довольно редкие объекты. Однако во многих языках можно встретить причастия, которые могут выступать в таких ролях, хоть это и не основное их значение.

Семантику возможности очень часто могут выражать пассивные причастия настоящего времени — и это логично, ведь если кого-то видят, то его могут увидеть. Достаточно взглянуть на русский: слово видимый уже давно осмысливается как тот, которого можно увидеть. Такой же участи подверглось причастие в финнском: nähdä ‘видеть’ — nähtävä ‘видимый’. Японский пассив тоже стал полноценным потенциальным залогом: 見る miru ‘видеть’ — 見られる mirareru ‘быть тем, кого видят’ / ‘быть тем, кого могут увидеть’. В норвежском языке так могут использоваться активные причастия настоящего времени: eta ‘есть’ — etande ‘едящий’, ‘съедобный’.

Семантику долженствования часто вырабатывают причастия будущего времени, что тоже имеет смысл: то, что когда-то сделают, это, вероятно, то, что надо сделать. Так работает венгерский: öl ‘убить’ — ölendő ‘тот, кого нужно убить’. Герундив в латыни и в санскрите тоже часто рассматривают именно как пассив будущего времени. В финском это значение (в пару к значению возможности) может выражать всё то же страдательное причастие настоящего времени: tappaa ‘убить’ — tapettava ‘убиваемый’ или ‘тот, кого нужно убить’.

А вот значение «стоит» из обычных причастий получить трудно. Слова с подобным значением получаются либо из других модальных причастий (чув. тĕлĕнмелле, англ. remarkable ‘достойный внимания’), либо посредством обычного словообразования (шв. sevärd, англ. trustworthy ‘достойный доверия’). Таким путём получить полноценную грамматическую форму и ячейку в парадигме гораздо сложнее, и это может быть одной из причин, почему найти такие причастия в языках мира трудно. Другой причиной может быть семантика подобных слов: идея «достойности» очень конкретна и необходима не так часто, как идея возможности или долженствования. Для того, чтобы какое-либо понятие нашло своё отражение в грамматике языка, оно должно быть широким и частым — в ином случае использование отдельных слов и конструкций будет предпочтительнее.

Тем не менее «трудно» не означает «невозможно» — вполне вероятно, что автор послесловия просто недостаточно хорошо искал, или что лингвисты ещё не описали язык, в котором такие причастия есть. И даже если ни в одном естественном языке на всей планете нет отдельных грамматических форм «достойности», пример естественного появления такой формы у нас имеется, ведь хоть эсперанто и искусственный по природе своего появления, его развитие включает в себя и вполне естественные процессы, и это один из таких случаев.

Задача использовалась на IX Устной олимпиаде по Лингвистике НИУ ВШЭ — 2024.

Авторы задачи — Александр Мокеев, Артём Бойко

Автор послесловия — Артём Бойко

Последние задачи