В Аргентине обнаружили переходное звено между примитивными и прогрессивными птерозаврами

Птерозавры — первые позвоночные, освоившие машущий полет, — появились на Земле в позднем триасе. Ранние длиннохвостые птерозавры были не слишком умелыми летунами, и к позднему юрскому — раннему меловому периоду их начали вытеснять более прогрессивные формы с крупным, но легким черепом и укороченным хвостом. Долгое время о подробностях этого перехода ученые могли судить лишь по остаткам животных из Северного полушария, но вот группа исследователей из Германии и Аргентины сообщила о находке древнейшей из переходных форм на юге Аргентины. Живший 178 миллионов лет назад птерозавр Melkamter pateko уже обладал ключевой особенностью строения черепа, позволяющей отнести его к представителям прогрессивной линии крылатых ящеров.

Птерозавры (Pterosauria) были крайне успешной группой мезозойских позвоночных, которые в течение почти двухсот миллионов лет царствовали в небесах на всех континентах. Впервые эти ящеры появились в геологической летописи около 230 миллионов лет, в позднем триасовом периоде: они произошли от четвероногих наземных предков, похожих на миниатюрных динозавров (см. У нелетающего родича птерозавров были большие когтистые лапы и клюв крючком, «Элементы», 06.09.2023). Первые летающие рептилии, которых называют рамфоринхоидами, обладали небольшими черепами и длинными жесткими хвостами, выполнявшими роль стабилизаторов. У поздних птерозавров, птеродактилоидов, функцию стабилизатора взял на себя нотариум (сращенные спинные позвонки в области лопаток), а их хвосты уменьшились, что заметно повысило маневренность полета (см. Полет птерозавров в ходе эволюции неуклонно совершенствовался, «Элементы», 02.11.2020).

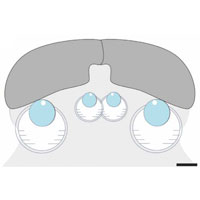

Еще одно ключевое отличие рамфоринхоидов от более поздних птеродактилоидов — хорошо разделенные предглазничное окно и ноздревое отверстие, которые у поздних птерозавров сливаются вместе, образуя носоглазничное окно (рис. 2). Предположительно, это помогло летучим ящерам облегчить череп, что в конечном итоге привело к появлению птерозавров с огромными головами. Например, у позднемелового Quetzalcoatlus lawsoni длина головы оценивается почти в метр (A. Kellner, W. Langston Jr., 2010. Cranial remains of Quetzalcoatlus (Pterosauria, Azhdarchidae) from Late Cretaceous sediments of Big Bend National Park, Texas), тогда как у более крупного хацегоптерикса (Hatzegopteryx thambema) череп был втрое длиннее (см. картинку дня Крылатые чудовища древней Трансильвании). Для сравнения, длина черепа странствующего альбатроса (Diomedea exulans), одной из самых крупных летающих птиц наших дней, составляет «всего» 25 сантиметров.

Рис. 2. Сравнение анатомии рамфоринхоида рамфоринха (Rhamphorhynchus, слева) и примитивного птеродактилоида птеродактиля (Pterodactylus): обратите внимание, что у рамфоринха перед глазницей (самое большое отверстие в черепе) два окна, а у птеродактиля — только одно. Рисунок © Ross Elgin, Edina Prondvai с сайта archosaurmusings.wordpress.com

Но хотя головы птерозавров выглядят чудовищно огромными, на самом деле относительно своих размеров это были удивительно легкие конструкции, и существуют предположения, что они могли помогать птерозаврам летать — точнее, маневрировать в воздухе (D. M. Henderson, 2024. Using your head — cranial steering in pterosaurs) и добывать пищу (M. P. Witton, D. Naish, 2008. A Reappraisal of Azhdarchid Pterosaur Functional Morphology and Paleoecology). Возможно, как и современному африканскому марабу (Leptoptilos crumeniferus), трехметровая голова нужна была хацегоптериксу для питания падалью и некрупными наземными животными, которых он собирал, прогуливаясь по доисторическим равнинам.

Переход от ранних птерозавров к более прогрессивным однооконным птерозаврам, или монофенестратам (Monofenestrata; эта клада включает птеродактилоидов и всех их ближайших родственников), занял несколько миллионов лет. До сих пор он изучался на примере животных Северного полушария, таких как китайский дарвиноптер (Darwinopterus), живший около 160 миллионов лет назад и сочетавший однооконную голову с длинным хвостом своих предков. Это типичный пример мозаичной эволюции, при которой примитивные и прогрессивные признаки вполне мирно уживаются в одном организме (J. Lü et al., 2009. Evidence for modular evolution in a long-tailed pterosaur with a pterodactyloid skull).

Помимо одного плохо сохранившегося птерозавра из Аргентины, Allkaruen koi (уцелели черепная коробка, нижняя челюсть и пара шейных позвонков; его принадлежность к однооконным птерозаврам под вопросом), в Южном полушарии до сих пор юрских монофенестрат не находили (L. Codorniú et al., 2016. A Jurassic pterosaur from Patagonia and the origin of the pterodactyloid neurocranium). Тем любопытнее новая находка, сделанная в отложениях южноаргентинской формации Каньядон-Асфальто (Cañadón Asfalto Formation), возраст которой — 179–178 миллионов лет, или конец раннего юрского периода. Голотип MPEF-PV 11530 состоит из частичного черепа и двух связанных с ним зубов, четырех грудных позвонков, одной пястной кости и нескольких других неопределенных фрагментов (рис. 3). Новый вид получил название Melkamter pateko: оба слова происходят из языка индейцев теуэльче, и родовое название означает «крылатая большая ящерица», а видовой эпитет можно перевести как «рассеченный набор костей». Сейчас голотип мелкамтера хранится в Палеонтологическом музее Эджидио Ферульо (Museo Paleontуlogico Egidio Feruglio) в аргентинском Трелью.

Рис. 3. Фотография MPEF-PV 11530: основной блок (1) и контрпластина (2) с полученными с помощью компьютерной томографии отдельными изображениями фрагмента черепа (1А), пястной кости (1С) и грудных позвонков (1D-F). Также добавлена фотография изолированного зуба (1B). Используемые сокращения: a — альвеолы; if — подвисочное окно; j — скуловая кость; l — слезная кость; m — верхняя челюсть; o — глазница; naof — носоглазничное окно; np — носовой отросток; pm — предчелюстная кость; po — заглазничное окно; q — квадратная кость; qj — квадратноскуловая кость; s — чешуйчатая кость; t — зуб; vas — рудиментарный восходящий отросток. Рисунок из обсуждаемой статьи

Сохранившийся череп невелик — около 13 сантиметров — и отличается крупным носоглазничным окном, занимающим примерно 39% от общей длины (рис. 4). По форме череп мелкамтера, скорее всего, напоминал череп дарвиноптера и был сравнительно длинным и высоким, с хорошо различимым носоглазничным окном и короткими колышкообразными зубами. Из уникальных черт стоит отметить рудиментарный восходящий отросток (vestigial ascending process, vas на рис. 3), который присутствует у рамфоринхоидов, но отсутствует у всех других известных монофенестрат и может служить доказательством того, что ранние монофенестаты — переходная группа между рамфоринхоидами и птеродактилоидами, а не приходятся птеродактилоидам сестринской группой (E. Martin-Silverstone et al., 2023. A new pterosaur from the Middle Jurassic of Skye, Scotland and the early diversification of flying reptiles).

Рис. 4. Череп Melkamter pateko: фотография основной плиты (а) и контрплиты (с), прорисовка сохранившихся костей (b, d) и реконструкция черепа (e). Восходящий отросток здесь обозначен как ap (ascending process of the maxilla): это вырост на нижней поверхности носоглазничного окна. Длина масштабного отрезка — 3 см. Рисунок из обсуждаемой статьи

Судя по результатам филогенетического анализа, мелкамтер — самый ранний представитель монофенестрат, и он как минимум на 8–10 миллионов лет старше предыдущего «рекордсмена», Ceoptera evansae, обнаруженного в Шотландии. Вероятно, это клада возникла еще в раннем юрском периоде, однако всемирного распространения достигла не сразу, что объясняет редкость таких находок в палеонтологической летописи. Также на редкость обнаружения монофенестрат могли повлиять тафономические факторы: согласно одной из гипотез, эти представители птерозавров развивались не в морской и прибрежной, а во внутриконтинентальной среде, где сохранение костных остатков порой затруднено (B. Andres et al., 2014. The Earliest Pterodactyloid and the Origin of the Group).

Морфологии зубов и альвеол говорит о том, что мелкамтер был не рыбоядным, а насекомоядным животным: зубы у него сравнительно короткие и крепкие, а лунки под них расположены довольно редко. Рамфоринхоидов чаще находят в прибрежных и морских отложениях, где они охотились на рыбу и головоногих моллюсков (см. Птерозавры-рамфоринхи охотились на головоногих моллюсков юрского периода, «Элементы», 03.03.2020): такая добыча не слишком поворотлива, так что даже с длинным хвостом-стабилизатором птерозавры могли успешно добывать себе корм. Насекомые, в свою очередь, — летуны, так что укорочение хвоста у монофенестрат могло быть адаптацией к более энергичному, маневренному полету и ловле проворных стрекоз и поденок (см. картинку дня Насекомоядный птерозавр).

В конце раннего юрского периода местность Кесо Ралладо (Queso Rallado), где обнаружили мелкамтера, была обширной внутриконтинентальной равниной с множеством рек и озер. Помимо птерозавров в Кесо Ралладо также были найдены окаменелости рыб, амфибий, клювоголовых, черепах, крокодилов, динозавров и ранних млекопитающих, таких как аргентоконодон (Argentoconodon) — один из близких родственников китайского волатикотерия (Volaticotherium), планировавшего между деревьями наподобие современных летяг (см. Найден самый древний летун из класса млекопитающих, «Элементы», 18.12.2006). Периодически этот изобилующий жизнью край накрывало вулканическим пеплом, что приводило к сильным пожарам и массовой гибели животных. Однако благодаря этим катастрофам следы богатой биоты сохранились до наших дней.

Источник: Alexandra E. Fernandes, Diego Pol and Oliver W. M. Rauhut. The oldest monofenestratan pterosaur from the Queso Rallado locality (Cañadón Asfalto Formation, Toarcian) of Chubut Province, Patagonia, Argentina // Royal Society Open Science. 11 December 2024. DOI: 10.1098/rsos.241238.

Анна Новиковская

-

На мой взгляд, главное фото - странная реконструкция. Вот этот длинный палец, торчащий вверх? Почему голая сабля? Единственная причина его такого удлинения - это нести кожную перепонку, формирующую крыло. Никак не мог этот палец удлиниться просто так, без перепонки и перьев.

-

Это не голый палец, он как раз растягивает перепонку. Перепонка была очень упругая, и на земле, в нерастянутом состоянии, собиралась в довольно компактную складочку. Сейчас всех птерозавров так рисуют, вот, гляньте у Марка Уиттона (классный специалист по птерозаврам и отличный палеохудожник): https://markwitton-com.blogspot.com/2019/02/how-to-spot-pala

eontological-crankery.html -

Этот палец, эта часть анатомии, будь она именно такой, длинной, тонкой, не защищенной достаточным количеством кожи и перьев, торчащей совершенно перпендикулярно остальному телу, стала бы настоящей ахиллесовой пятой этого отряда. Крайне дорогостоящая конструкция. Переломы её были бы обычным делом, поймать зубами за эти торчащие палки тоже их носителя было бы проще, и т.п. Это вам даже не хвост павлина, который хоть и мешает вам жить, но его вполне можно потерять, выщипать и не погибнуть.

Я совершенно не специалист, и мои обобщения могут быть неуместны, но внешний вид птерозавров всегда мне казался неправильно восстановленным. Думаю, в реальности там приблизительно всё как у птиц, вполне компактно уложенное крыло вдоль тела, с достаточным количеством защищающей фалангу кожи и перьев, хотя и анатомически иное. Вряд ли это вообще могло быть какой-то неуклюжей конструкцией, поскольку это не какой-то случайный артефакт полового отбора или что-типа такого, а одно из основных их эволюционных приобретений, определивших их план строения.-

Проблема в том, что птицы ходят на двух ногах, а птерозавры, судя по строению таза и расположению центра тяжести, передвигались на четырех лапах. Летучие мыши, которые часто ходят на четырех конечностях (https://elementy.ru/kartinka_dnya/1955/Golaya_letuchaya_mys

h), прячут свои длинные пальцы в "кармашки" на боках, так что, возможно, у птерозавров было что-то похожее. Но в любом случае эти пальцы надо было куда-то девать, иначе ходить очень некомфортно, и вдоль тела, как птица, крылышко не сложишь. -

Да, про хождение - это совершенно верно. Поэтому я и написал, что анатомически у птерозавров крыло сформировано и складывается совершенно иначе, не как у птиц. Но результат должен быть приблизительно тот же - в сложенном состоянии у вас должна в любом случае получиться компактная конструкция, а не лыжные палки, торчащие в разные стороны.

-

-

-

-

У рукокрылых тоже дистальные части крыла сформированы фалангами, однако это не приводит к возникновению какой-то перпендикулярно телу торчащей конструкции в виде лыжных палок.

https://en.wikipedia.org/wiki/Patagium#/media/File:Lasiurus_blossevillii_wing.jpg -

Длина пальцев в крыле летучей мыши сопоставима с длинной предплечья. У птерозавров длинна пальца превышает длину предплечья в 3-4 раза.

И с чего вы взяли, что птерозавры ходили, пробирались средь зарослей кустов и в непролазной лесной чаще? По вашей логике, стрекозы со своими нескладными длинными крыльями - тоже невозможные существа?

Есть множество полностью сохранившихся скелетов птерозавров. Так что строение крыла у них достоверно известно. На многих скелетах палец сильно загнут назад, а фаланги в пальце едва сгибаются или не сгибаются вовсе - жесткая конструкция для натяжения перепонки, гибкость в плаце минимальная, о чем и суставы говорят.

-

-

-

Думаю, на этой картинке нарисовано абсолютно невозможное животное.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgOizGBd8kR5HtbHinkzXNtgdKXlKx94wlIYnbmBXQsfdCcJDwaQ9kDbKtiyrb azk9DNuug2WvZUrfdZ9QQP-Y8ceu4cmipbJ4PrvlTpQpBxGMW_-GwwPiOwun sPaa9-IZjuiXU9OGz6ks/s1600/Klobiodon+%25C2%25A9+Mark+Witton+ 2018+WEB+RES.jpg

Эти лыжные палки были бы постоянным источником проблем: от травм, порезов, укусов и переломов, до проблем с обогревом и терморегуляцией и пониженной подвижности в зарослях.-

-

Не мог ли летательный палец птерозавров складываться вдвое вдоль предплечья с внутренней стороны, как мизинец вдоль ладони?

-

-

И бушмены австралийские их только переоткрыли?

Бумеранг до сих пор мне казался ужасно странной и искусственной штукой, чуть ли не инопланетной, ан - вот!

И вся механика обычного всюду для нашей планеты крыла нафихх не нужна - подъемная сила без перепонок, за счёт быстрых и неясных пока движений двух пришпандоренных к рукам бумерангов!

Надеюсь, они не кувыркались, как наши голуби-ковыркуны?

А то вдруг на такую добычу охотились, которую поймать можно только кувыркнувшись?

))

-

>> А то вдруг на такую добычу охотились, которую поймать можно только кувыркнувшись?

Вы мне напомнили рассказ одного маленького мальчика. Маленьким он был в 1950-е годы. Телевизоров тогда почти не было и его папа репортажи с футбольных матчей не смотрел, а слушал - по радио. И мальчик, слушая их вместе с папой, был уверен, что в футболе на чемпионате гол засчитывается только после специального удара-поворотом. Как мальчишки постарше в футбол играют, он видел и игру себе представить мог. Но одно дело мальчишки, которые играют по-простому, а другое - чемпионат. Так и воображал себе, что футболист, подбегая к мячу, должен закрутиться вокруг своей оси (ну вот как на пятке, или подпрыгнув, можно крутиться) и, находясь в этом вращении, бить ногой по мячу.

Ведь комментатор всегда говорит "Удар-поворотом - гооол!!!" (ну или "штанга", или "мимо ворот").

Последние новости

Рис. 1. Хотя от представителя нового вида сохранились лишь фрагменты скелета, знания о его ближайших родственниках позволяют довольно точно представить его внешний вид. Рисунок © Pedro Andrade из обсуждаемой статьи