Многощетинковый червь из гидротермальных источников нейтрализует мышьяк серой

Многощетинковый червь Paralvinella hessleri — единственное животное, которое заселяет самые горячие участки глубоководных гидротермальных источников западной части Тихого океана. Исследователи обнаружили, что этот червь накапливает поразительно много мышьяка — около 1% от массы тела — и при этом спокойно переносит высокую концентрацию сероводорода. Как известно, оба этих вещества смертельно ядовиты. Оказалось, что P. hessleri использует оба яда, чтобы обезвредить их друг другом. В клетках его эпителия мышьяк вступает в реакцию с сероводородом, образуя микроскопические кристаллы минерала аурипигмента (As₂S₃). Таким образом, два токсичных элемента связываются в безопасную форму прямо внутри клеток — своеобразный способ «бороться ядом с ядом».

На дне океана, в местах, где земная кора расколота и к поверхности подступает раскаленная мантия, рождаются гидротермальные источники (Hydrothermal vent), выбрасывающие струи горячей воды, насыщенной сероводородом, тяжелыми металлами и множеством растворенных элементов. Температура воды у устьев источников может превышать 350°C, но из-за колоссального давления на глубине она не закипает.

Это один из самых экстремальных уголков планеты. Кажется, сочетание вечной тьмы, чудовищного давления, почти смертельной температуры, токсичных газов и нестабильного химического состава должно полностью исключать жизнь. Но это не так. Гидротермальные источники — настоящие оазисы жизни в афотической глубинной зоне океана. Жизнь в этих биотопах существует благодаря хемосинтезу — процессу, при котором бактерии получают энергию, окисляя химические соединения, такие как сероводород. На этой энергетической базе формируются независимые экосистемы, населенные существами, которые не похожи ни на кого из обитателей привычного нам мира. Эти экстремофильные животные представляют огромный интерес для науки, поскольку они развили уникальные механизмы, позволяющие им справляться с, казалось бы, непреодолимыми условиями для жизни (см. новость Самцы и самки крабов-йети живут на разном расстоянии от «черных курильщиков», «Элементы», 13.07.2015 и статью Адаптация к бездне).

Одни из самых удивительных обитателей этих глубин — альвинеллиды, семейство многощетинковых червей, включающее два рода: Alvinella и Paralvinella (см. Обнаружено самое жароустойчивое животное, «Элементы», 18.04.2006). Эти животные — настоящие экстремофилы: они живут вблизи горячих источников, где температура и химическая агрессивность воды не оставляют шансов почти никому другому. Некоторые виды, например «червь Помпеи» (Alvinella pompejana), спокойно обитают у стенок источников, рядом с потоками перегретой жидкости, недоступными для других форм жизни.

Такая близость «к жерлу» дает одновременно и преимущества, и серьезные вызовы. С одной стороны, горячая, богатая газами вода способствует высокой первичной продукции — ведь здесь основой пищевой сети служат хемосинтезирующие микроорганизмы. Это создает изобилие пищи и защищает обитателей от большинства хищников. Но взамен им приходится терпеть постоянные колебания температуры, давления и химического состава воды, а также справляться с высоким содержанием токсичных веществ. При этом особый интерес представляет способность альвинеллид справляться с высокими концентрациями мышьяка. Этот элемент известен как яд и канцероген, опасный даже в ничтожных количествах. Мышьяк химически похож на фосфор, поэтому легко «маскируется» под него и проникает в клетки через те же транспортные системы, нарушая обмен веществ. В морской воде его немного, но гидротермальные источники выбрасывают огромные количества этого элемента, создавая смертельные концентрации для большинства организмов.

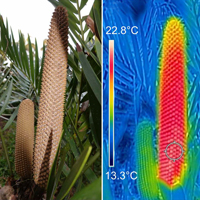

Особенно высокие концентрации мышьяка наблюдаются в гидротермальных полях западной части Тихого океана. Именно здесь обитает Paralvinella hessleri — ярко-желтый червь (рис. 1), который не только выдерживает, но и накапливает огромные количества мышьяка — в десятки раз больше, чем любые другие известные организмы. Чтобы понять, как этим червям удается выживать в такой токсичной среде, группа китайских исследователей провела комплексное исследование Paralvinella hessleri. Их работа, опубликованная в журнале PLOS Biology, раскрыла удивительный механизм детоксикации смертельного яда.

Экземпляры Paralvinella hessleri были собраны во время экспедиции 2016 года на двух гидротермальных полях, расположенных в Окинавском желобе. Отбор проб проводили с помощью дистанционно управляемого подводного аппарата, снабженного специальными пробоотборниками для сбора червей и других обитателей горячих источников.

Эти черви образуют плотные колонии прямо на стенках дымящихся гидротермальных труб (рис. 1, А). Анализ воды и осадков показал, что в их окружении концентрация тяжелых металлов и сероводорода экстремально высока: содержание сульфидов превышает 1 мМ, а микробные маты, которыми питаются черви, насыщены токсичными элементами, включая мышьяк.

Когда исследователи измерили общее содержание мышьяка в теле P. hessleri, результат оказался ошеломляющим: почти 1% массы червя (около 10 000 мкг/г свежего веса) приходится на этот элемент. Более 90% мышьяка находится в токсичной неорганической форме. К тому же почти весь он связан в нерастворимых соединениях, встроенных в ткани организма. Все это указывает на поразительную способность P. hessleri не только жить в такой ядовитой среде но и аккумулировать огромные количества яда без вредя для собственного организма.

Еще одна загадка P. hessleri — его ярко-желтая окраска. В царстве вечной тьмы, где большинство обитателей либо бесцветны, либо окрашены в тусклые красноватые тона, этот цвет выглядит вызывающе. Исследование показало, что оттенок связан с множеством микроскопических желтых гранул, сосредоточенных в эпидермальных тканях (рис. 2). Эти сферические включения диаметром около одного микрометра встречаются не только в покровных клетках, но и в жаберных выростах, ротовых щупальцах и даже в кишечнике.

Наличие гранул во внутренних органах опровергает предположение, что гранулы служат для отпугивания хищников, — ведь там их точно никто не увидит. Зато заметно, что все клетки, где есть гранулы, граничат с внешней средой: гранулы словно выстраиваются вдоль поверхности, контактирующей с морской водой. Возможно, именно здесь, на границе тела и агрессивного окружающего мира, P. hessleri и спрятал свой секрет устойчивости к ядам.

Рис. 2. Желтые гранулы в клетках P. hessleri. Поперечный срез кончика жаберного аппарата (слева). Продольный срез стебля жаберного аппарата P. hessleri (справа). ASW — окружающая морская вода; cu — кутикула. Рисунок из обсуждаемой статьи

Чтобы понять, что же представляют собой эти загадочные желтые шарики, исследователи заглянули внутрь клеток при помощи электронной микроскопии (рис. 3). Поначалу не исключали, что это могут быть колонии неизвестных симбиотических бактерий. Если бы гранулы действительно были живыми организмами, клетки-хозяева должны были бы содержать специальные структуры для их «обслуживания» — мембранные оболочки, лизосомы, а внутри самих симбионтов можно было бы различить органеллы или другие характерные детали. Но ничего подобного не оказалось. Вместо этого исследователи увидели иное: гранулы лежали прямо в цитоплазме, заключенные в вакуоли, ограниченные явными мембраноподобными структурами. Таким образом, желтые включения — не бактерии и не симбионты, а особые внутриклеточные образования — плотные сферокристаллы, служащие, по всей видимости, для связывания и безопасного хранения токсичных элементов.

Рис. 3. Изображения, полученные при помощи сканирующего электронного микроскопа: A — жаберный аппарат P. hessleri, B — стенка тела P. hessleri. A', B' — на врезках хорошо видны электронно-плотные внутриклеточные желтые гранулы. Обозначения: ci — реснички, gry — желтые гранулы. Рисунок из обсуждаемой статьи

Чтобы раскрыть химическую природу загадочных гранул, исследователи применили сканирующую просвечивающую электронную микроскопию с энергодисперсионным рентгеновским анализом. Этот метод позволяет увидеть, какие элементы входят в состав микроскопических структур, и как они распределены внутри клетки. Анализ показал: каждая гранула заключена в тонкую оболочку, обогащенную кислородом, осмием и мышьяком, а внутри нее преобладают мышьяк и сера (рис. 4). Иными словами, гранулы — это внутриклеточные резервуары, где мышьяк и сера соединяются и обезвреживаются.

Рис. 4. А — сканирующая просвечивающая электронная микроскопия в ярком поле, показаны желтые гранулы в тонком кончике жаберного аппарата; A' — увеличенное изображение области энергодисперсионного рентгеновского анализа. B–E — энергодисперсионное рентгеновское картирование кислорода (O), серы (S), осмия (Os) и мышьяка (As) в желтых гранулах. F — совмещенное картирование кислорода и осмия; G — совмещенное картирование серы и мышьяка. Рисунок из обсуждаемой статьи

Мышьяк способен образовывать с серой целый ряд минералов — от красновато-оранжевого реальгара до ярко-желтого аурипигмента (As₂S₃). Последний — наиболее стабильная форма сульфида мышьяка в условиях низких температур, восстановительной среды и нейтрального pH. Чтобы убедиться в природе вещества, ученые провели микрo-рамановскую спектроскопию, которая позволяет определить химическую структуру вещества по характерным колебаниям атомов в кристаллической решетке. Спектры, снятые с гранул, совпали с пиками аурипигмента.

Таким образом, желтый цвет Paralvinella hessleri объясняется вовсе не пигментацией, а настоящими минералами — микроскопическими кристаллами аурипигмента, заключенными в клетки. Этот глубоководный червь превратил один из самых смертоносных элементов на планете в безопасный и даже красивый «аксессуар»: крошечные минерализованные хранилища яда, встроенные прямо в его тело.

Накопившийся в мембранах и желтых гранулах мышьяк мешал рассмотреть их устройство под просвечивающим электронным микроскопом. Но ученые нашли изящное решение. Поскольку минерал аурипигмент растворяется в щелочной среде, образцы Paralvinella hessleri обработали слабым раствором гидроксида натрия, чтобы растворить кристаллы и обнажить внутренние структуры. После этого микроскопия показала: желтые гранулы в жаберном аппарате, стенке тела и ротовых щупальцах окружены двойной липидной мембраной. В межмембранном пространстве видны крошечные пузырьки — везикулы, тоже заключенные в липидную оболочку. В клетках пищеварительного тракта все иначе: там гранулы имеют только один слой мембраны, что, вероятно, указывает на иной путь их формирования.

Исследователи предположили, что мембраны, окружающие желтые гранулы, не просто защищают клетку, а активно управляют процессом минерализации — то есть образованием кристаллов аурипигмента внутри организма. Чтобы понять, какие белки стоят за этим уникальным биомеханизмом, ученые расшифровали геном червя Paralvinella hessleri. В геноме нашли более 22 тысяч генов, и подавляющее большинство из них удалось сопоставить с известными белками и путями метаболизма.

Затем исследователи перешли от генов к самим белкам. Они выделили желтые гранулы из тканей червя и проанализировали их состав с помощью высокоточного протеомного метода. Всего нашли более двух тысяч различных белков — целый биохимический арсенал. Среди них оказалось целых 217 белков, связанных с клеточными мембранами, что подтвердило: гранулы действительно являются продуктом работы клеточных механизмов, а не случайными отложениями.

Особый интерес вызвал белок MRP — участник семейства ABC-транспортеров (см. ABC transporter), тех самых «молекулярных насосов», которые переносят вещества через мембрану, используя энергию АТФ. MRP оказался особенно активен в клетках жаберного аппарата — именно там, где идет активный обмен веществ между организмом и окружающей средой.

Когда исследователи пометили MRP флуоресцентными метками, светящийся сигнал был хорошо виден на мембранах эпителиальных клеток жаберного аппарата. На уровне отдельных клеток флуоресцентный сигнал детектировался в непосредственной близости от желтых гранул. Этот метод буквально подсветил роль белка: скорее всего, он участвует в транспортировке мышьяка внутрь гранул.

Еще одно удивительное открытие принес анализ белков из желтых гранул. Среди них оказались два внутриклеточных гемоглобина — молекулы, которые обычно отвечают за перенос кислорода. У альвинеллид существует двойная система гемоглобинов: часть из них циркулирует снаружи клеток, в кровеносной системе, а другая находится прямо внутри клеток. Внешний, или сосудистый, гемоглобин представляет собой огромную многослойную структуру, он напоминает гемоглобин у знаменитых трубчатых червей вестиментифер — обитателей гидротермальных источников, которые живут в симбиозе с бактериями (см. Чтобы жить, глубоководные черви заражаются полезными бактериями, «Элементы», 23.05.2006). А вот внутриклеточный гемоглобин P. hessleri — одиночный белок. Два его варианта, iHem-1 и iHem-2, содержат особую комбинацию аминокислот — в частности, 25 остатков цистеина, которые, по-видимому, помогают им устойчиво работать в насыщенной сероводородом среде. Такие особенности встречаются и у вестиментифер, живущих в экстремальных условиях у горячих источников.

Чтобы узнать, где именно эти гемоглобины действуют, исследователи «подсветили» их гены прямо в тканях с помощью гибридизации in situ. Выяснилось, что гены, кодирующие внеклеточные формы гемоглобина, активны в особой железе внутри полости тела — там, где формируется сосудистая система. Белок iHem-1 оказался сосредоточен в жаберном аппарате — в тех самых перистых выростах, где идет активная минерализация аурипигмента. Он особенно заметен в клетках эпителия, выстилающих поверхность жабр, но отсутствует в подлежащих мышцах. Все это указывает на то, что iHem-1, возможно, участвует в процессе связывания серы, необходимой для образования минерала. Второй гемоглобин, iHem-2, оказался более «вездесущим». Он обнаружен и в мышечных клетках жаберного аппарата, и в ротовых щупальцах, и даже в клетках крови — гемоцитах. Кроме того, его следы нашли в клетках стенки тела и в кишечнике — там, где тоже образуются желтые гранулы. Таким образом, гемоглобины P. hessleri, которые у большинства животных переносят кислород, в экстремальном мире гидротермальных источников выполняют совсем другую задачу. Они, по-видимому, участвуют в переносе сероводорода или ионов серы — сырья, из которого клетка затем «выращивает» кристаллы аурипигмента.

Далее авторы решили выяснить происхождение серы в организме червя. Для этого они обратились к изотопному анализу серы. Дело в том, что живые организмы обычно «предпочитают» легкие изотопы, и потому по соотношению изотопов серы (³⁴S/³²S) можно судить, откуда она поступает — из биологических источников (например, микробного метаболизма) или из абиотических (таких как газы гидротермальных источников). Ученые сравнили изотопный состав серы у P. hessleri и нескольких других обитателей тех же гидротермальных зон: симбиотической мидии Bathymodiolus platifrons, полихеты-паразита Branchipolynoe pettibonae и креветки Shinkaicaris leurokolos.

У мидии B. platifrons изотопный состав серы в мышцах совпадал с таковым в морской воде, а вот в жабрах, где живут внутриклеточные эндосимбионты, преобладали легкие изотопы Это отражает ассимиляцию более легких изотопов серы через метаболические процессы этих эндосимбионтов. У паразитической полихеты B. pettibonae, живущей внутри раковины мидии, изотопный состав серы близок к таковому в жабрах мидии. Креветка S. leurokolos, обитающая ближе к источнику, имела значительно больше более легких изотопов — типичный признак серы, полученной из хемосинтетических микробов, ассоциированных с гидротермальными источниками.

А вот у P. hessleri изотопный «подпись» серы почти полностью совпала с показателями сероводорода из самих гидротермальных флюидов. Это значит, что червь получает серу не через пищевые цепи и не из бактерий, а напрямую из ядовитых газов, выходящих из недр.

На основе всех этих данных ученые выдвинули интересную гипотезу: биоминерализация аурипигмента у Paralvinella hessleri — это не просто побочный эффект токсичности среды, а тонко настроенный механизм детоксикации и адаптации к экстремальной жизни у гидротермальных источников (рис. 5). Эти черви постоянно сталкиваются с повышенным содержанием мышьяка — он проникает в организм либо при всасывании из воды, либо вместе с микробным матом, которым питается P. hessleri. Оказавшись в теле, мышьяк транспортируется внутрь клеток — в специальные внутриклеточные вакуоли — при участии мембранных белков-переносчиков, таких как MRP, из семейства ABC-транспортеров.

Рис. 5. Схема детоксикации мышьяка и сероводорода путем образования минерала аурипигмента и сохранения его в гранулах в клетках червя Paralvinella hessleri. Рисунок из обсуждаемой статьи, с дополнениями автора новости

Параллельно с этим, в местах выхода гидротермальных флюидов червь живет в среде, насыщенной сероводородом — веществом, смертельно опасным для большинства животных, дышащих кислородом. Но P. hessleri не только выживает, он умудряется использовать этот яд в свою пользу. Молекулы сероводорода свободно проникают сквозь мембраны в клетки, где связываются с внутриклеточным гемоглобином, который, по-видимому, служит своеобразным «транспортом» для серы, направляя ее в вакуоли, где уже находится мышьяк. Там два яда встречаются — и, реагируя между собой, образуют безвредный кристаллический аурипигмент.

Иначе говоря, червь P. hessleri буквально «травит яд ядом»: использует ядовитый сероводород и мышьяк, чтобы обезвредить их оба, превращая опасные вещества в устойчивый минерал. Это удивительное явление — биоминерализация мышьяка и серы — стало примером того, как живые организмы могут находить изощренные способы выживания в экстремальных условиях, где жизнь, казалось бы, невозможна.

Правда, изучать эти организмы непросто. Добыть образцы с глубины в несколько километров — дело сложное и дорогое. Червя невозможно содержать в лаборатории, а генетические методы вроде выключения генов пока недоступны для этого вида. Не до конца ясен и механизм переноса мышьяка: кроме MRP, найдено несколько других белков, которые, возможно, играют роль в этом процессе, но их функции еще предстоит расшифровать.

Источник: Hao Wang, Lei Cao, Huan Zhang, Zhaoshan Zhong, Li Zhou, Chao Lian, Xiaocheng Wang, Hao Chen, Minxiao Wang, Xin Zhang, Chaolun Li. A deep-sea hydrothermal vent worm detoxifies arsenic and sulfur by intracellular biomineralization of orpiment (As2S3) // PLOS Biology. 2025. DOI: 10.1371/journal.pbio.3003291.

Елена Устинова

-

Во-первых, это просто чудеса. Совершенно потому что чудесные чудеса. Просто обалдеть! И не говорите мне теперь после этого, что Бога нет! Не поверю теперь!

Во-вторых, оч интересно, что можно, оказывается, исследовать зверей, которые в лаборатории вовсе не разводятся, в принципе.

при том исследовать так подробно и глубоко. И в перспективе видится не просто "дистанционно управляемый подводный аппарат, снабженный специальными пробоотборниками", а и вовсе подводная лаборатория, к-рая все исследования и анализы проводит прямо там, а ученые в виртуальных очках на поверхности с аватарами подводными)

В-третьих, это просто вдвойне и втройне обиднее стало, что нигде на планетах нету жизни! Раз в таких условиях червяки живут, то какого фига?? Почему жизни нету на Марсе? На Юпитере? Да везде! Вот прямо этих червей можно на Венеру закинуть, они ведь там приживутся! Ну, не везде, но на вершинах гор, или в каких пещерах... Немного, конечно, придется им там приобустроиться, жарковато вначале будет, да что им? Им не привыкать!

Ну, а в четвёртых просто вопрос: эти жёлтые кристаллики, они на дне потом залежами лежат, или после смерти червячка, лишившись мембранной оболочки, растворяются снова?-

"И не говорите мне теперь после этого, что Бога нет! Не поверю теперь!"

Это говорит лишь о скудости вашего воображения, о полном непонимании процессов эволюции. Вы явно не способны представить, что такое "хотя бы" 1млн лет.

"Вот прямо этих червей можно на Венеру закинуть, они ведь там приживутся! Ну, не везде, но на вершинах гор, или в каких пещерах"

Нет, не-уважаемый профан, не приживутся. Нет в пещерах Венеры ни тех бактерий, которыми эти черви питаются, ни симбионтов, без которых они тоже жить не могут. А о кислороде я вообще молчу-

Я подавлен. Повержен.

Готовность Вашего воображения представить во всей полноте любой из миллионов лет!

Полное (во всяком случае ни в коем случае не менее, чем неполное) понимание Процессов Эволюции!

Глубокое, уверенное и опять же полное знание всех на свете бактерий Венеры. Вкупе с симбионитами червячков - героев обсуждаемой статьи.

(При чем тут кислород только не понял. В статье читал про яды, про кислород ни словечка. Я читал невнимательно?)

И, конечно, неуважение! Это уж просто гвоздь в крышку, вишенка на пирожном!

Безупречный по содержанию и драматургии пост! Весь мир пусть прочтет - и он станет лучше!)

Этакая СуперМальвина с указочкой в руках)))

Надеюсь, я правильно оценил Ваше чувство юмора! )

Да и сам люблю иногда прикинуться Капитаном Очевидностью. Да что там капитан - на генерала иной раз... посягаю и замахиваюсь!)

Удачи Вам в эпистолярных экзерсисах, уважаемый Сказ!)-

Если вам действительно интересна биология, то я готов вам объяснить на пальцах и про бактерии, и про кислород. Только оставьте пожалуйста ваш дурацкий стиль общения.

Если же ваша цель - поугарать, то лучше идите на Двач. Там ваши таланты оценят-

-

В тексте статьи упоминается, что данный червь питается микробными матами, т.е. бактериями. Эти бактерии тоже экстремофилы, но даже они не способны выжить в серной кислоте с температурой 300 градусов - типичный дождик на Венере :) Чисто гипотетически можно предположить, что какие то бактерии на Венере всё же есть, но они явно не могут состоять из земных белков/липидов/нуклеотидов. В условиях Венеры химия жизни должна быть кардинально иной. А это значит, что гипотетические бактерии Венеры будут абсолютно несъедобны для червя из данной статьи, и вообще для любых земных организмов.

На счет кислорода. В статье неоднократно упоминается, что у данного червя есть жабры. А жабры, если вы не знаете, это органы дыхания, они поглощают кислород из воды, причём именно свободный кислород - в виде молекул О2. Насколько мне известно, на Венере свободного кислорода нет, от слова совсем.

А теперь сами подумайте - будет ли данный червь способен жить в 300-градусной серной кислоте, при этом не питаться и не дышать? 😏

-

-

-

-

-

Теперь нужно подключить эволюционных биологов с их молекулярными часами и выяснить как давно и на каком эволюционном этапе сформировались эти механизмы накопления сульфида мышьяка, и есть ли еще хоть у кого-то аналогичный. И почему не произошло последнего шага - не сформировался механизм выведение этих кристаллов из организма? Кристаллы в живой клетке это всегда проблема. Может сульфид им для чего-то нужен? Про осмий было упоминание. Тоже очень интересно. Крайне токсичный металл. Как он накапливается в организме?

Остановился на этом, дальше не читал. Не существует никаких "китайских исследователей". Как этого можно не понимать? Пустая трата времени и впитывание токсичного наукообразного информационного мусора.

-

Да что эту у Вас у китайцев чего ни хватишься - ан ничего и нету! Почто они и не люди вовсе что ль?)

Поди, миллиардов несколько. А в институтах учатся - тьмы их тьмущие! Во всех сразу притом! И не первый год далеко. И очень тщательные ребята и девчата. Хоть один-то исследователь, ну согласитесь, ну чисто пусть статистическая флуктуации какая - ну может же в таких условиях хоть один исследователь случиться!?

Ведь, если нету ни одного, то что ж тогда, как же тогда весь матанализ, например - неужто коту весь под хвост? Да и куда потом вся эта армия студентов и аспирантов во тьму уходит?

)

Вон, глядите: и среди ядов при трехстах градусах до червей жизнь доэволюционировала. До красавцев, веселых, мохнатеньких.

А ведь у китайских исследователей куда более благоприятная среда. Отчего Вы отказываете им в праве мутацией хоть освоить стезю сию. Вдруг какие хитрые кристаллы кто-то научился вырабатывать, и - вот оно, удача: Антиисследовательский рубеж взят!

Разве исключено?

Что ж упорствуете? -

очень тщательные ребята и девчата

в 2011 году был в командировке в Харьковском универе. Обратил внимание на обилие студентов негроидной и арабской внешности. Спросил, как они учатся. Ответ: "Негры учатся неважнецки, но старательно. Видно, что приехали таки учиться. Арабы даже не делают вид, что учатся. Они приехали за славянскими девушками".-

Вот про девушек - это я согласен. Девушки у нас - потрясающие! За такими не жаль откуда угодно поехать, хоть из Монтевидео, хоть из Аравии, хоть с Мадагаскаров и из Сиднеев различных.

Тут неподалёку -в "картинках дня" - эту тему уж подняли на днях. В разрезе здешних, элементовских девушек. Там бы этот Ваш пост тоже впору б пришёлся))-

Наверное там какие то глубинные социальные проблемы. И девушки ищут иностранцев. Когда то в google написал название одной страны, и мне тут же начали выдавать интересные рекламы. Например, можно по почте заказать жену: https://en.wikipedia.org/wiki/Mail_order_bride

...

Ещё индусы приезжают учится.

...

У китайцев строго, во время экзамена ставят в клетку, чтоб списать было невозможно.

-

-

Последние новости

Рис. 1. Червь-альвинеллида Paralvinella hessleri. A — гидротермальный источник, колонизированный P. hessleri. A' — черви P. hessleri вблизи выхода гидротермального флюида. B — экземпляр P. hessleri с вывернутыми ротовыми щупальцами (Buccal tentacles), вид сбоку. C — крупный план бокового выроста (Notopod). D — крупный план стебля жаберного аппарата (Branchial apparatus). На рисунках C и D видны желтые гранулы в эпидермисе P. hessleri. Рисунок из обсуждаемой статьи