Нектароядные летучие мыши живут со смертельным для других млекопитающих уровнем глюкозы

Рацион современных летучих мышей чрезвычайно разнообразен: одни группы специализируются на питании насекомыми, другие — нектаром, третьи —фруктами, четвертые — кровью. Такие особенности, очевидно, должны были привести к глубоким изменениям метаболизма в каждой группе. Исследователи из США и Колумбии решили отследить эти эволюционные изменения, сфокусировавшись на кишечнике, — и попутно обнаружили, что у нектароядных и фруктоядных летучих мышей концентрация глюкозы в крови может достигать очень высокого уровня, смертельного для человека и других млекопитающих. К тому же у нектароядных нарушена регуляция уровня глюкозы в крови инсулином — по крайней мере, в кишечнике. Это позволяет мышам эффективно усваивать сахара из сладкой пищи — но до сих пор непонятно, как они не впадают в гиперосмолярную кому, проживая всю жизнь в состоянии, подобном тяжелейшему сахарному диабету. Одно из возможных объяснений — высокая физическая нагрузка при полете, которая снижает уровень сахара в крови.

По всей видимости, общий предок всех летучих мышей, живший около 50 млн лет назад, охотился на насекомых. С тех пор его потомки разлетелись (в буквальном смысле) по разным экологическим нишам, и их пищевые предпочтения поменялись. Часть видов перешла на вампиризм — питание кровью, часть осталась на высокобелковой диете из насекомых, часть даже научилась есть рыбу (см. Длиннопалые ночницы научились ловить рыбу, «Элементы», 22.12.2016), а многие виды освоили сладкую пищу — фрукты и нектар.

Врачи не случайно запрещают нам питаться одними десертами: человек, который попробует покрывать все потребности в белках и жирах за их счет, получит смертельную дозу углеводов. Бета-клетки поджелудочной железы, секретирующие инсулин, выйдут из строя, так как их функциональный резерв ограничен. Это приведет к молниеносному развитию сахарного диабета и подъему уровня глюкозы в крови. Обычно из-за падения секреции инсулина организм начинает усиленно вырабатывать кетоновые тела, что приводит к закислению крови — кетоацидозу. Белки клеток, очень чувствительные к pH, начинают частично денатурироваться, сразу многие функции клеток нарушаются и дезорганизуются. Наступает кетоацидотическая кома, за которой, как правило, следует смерть.

Но даже если повезет не погибнуть от кетоацидоза, человек впадет в кому, как только уровень глюкозы пересечет роковую отметку 33 ммоль/л (норма примерно 3,3–5,5 ммоль/л). При таких высоких значениях уровня глюкозы осмотическое давление крови повышается настолько, что кровь вытягивает воду из клеток. Это приводит сначала к нарушению деятельности мозга и гиперосмолярной коме, а затем — к отказу всех систем органов и к смерти.

К счастью, люди до такого доходят редко. Даже самые большие любители сладкого не могут питаться одними тортами, поэтому сахарный диабет развивается медленно, оставляя возможности для медицинского вмешательства. Но фруктоядные и особенно нектароядные летучие мыши живут как раз в таких условиях. Они всю жизнь питаются сладкой пищей — и, как недавно выяснилось, эта пища заставляет метаболизм зверьков работать в поистине экстремальных условиях.

Группа исследователей из США и Колумбии опубликовала в журнале Nature Ecology & Evolution большое исследование эволюционных адаптаций летучих мышей к разным рационам. Для исследования было отловлено 199 летучих мышей, принадлежащих к 29 видам, обитающим в так называемой Неотропике — биогеографическом регионе, примерно соответствующем Латинской Америке (в который входят также острова Карибского бассейна и Флорида). Исследование включало в себя широкий спектр методик — от классических анатомических методов препарирования до поиска в генах летучих мышей следов давления отбора методами биоинформатики.

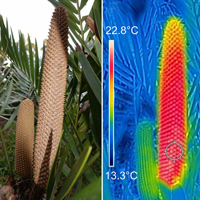

Некоторые результаты были довольно ожидаемыми. Например, у фруктоядных и нектароядных летучих мышей кишечник длиннее, а его всасывающая поверхность больше, что позволяет лучше усваивать растительную пищу. У насекомоядных летучих мышей ускоренной эволюции подвергался фермент трегалаза. Он выделяется на щеточной каемке эпителия тонкого кишечника и необходим для расщепления трегалозы — основного сахара, циркулирующего в гемолимфе насекомых. Если у человека в крови циркулирует глюкоза, то насекомые используют для этой же цели трегалозу. Она создает меньшее осмотическое давление в расчете на один моль эквивалента глюкозы (так как в трегалозе два моносахаридных звена сцеплены в одну молекулу), но при этом позволяет получить почти столько же энергии. Такое вот элегантное решение от насекомых, чтобы тратить энергию в полете и не впадать в гиперосмолярную кому.

Летучим мышам, к сожалению, повезло меньше. Им достался обычный план строения млекопитающего с глюкозой в крови. И самые удивительные открытия в обсуждаемой статье касаются как раз углеводного обмена.

Во-первых, мыши-сладкоежки способны выживать при таких уровнях глюкозы, которые у человека привели бы по меньшей мере к реанимации. Через 10 минут после еды у нектароядных летучих мышей родов Glossophaga и Lonchophylla (рис. 1) уровень глюкозы поднимается выше 600 мг/дл, то есть выше тех самых смертельных для человека 33 ммоль/л! А абсолютным рекордсменом в исследовании стала фруктоядная летучая мышь ямайский листонос (Artibeus jamaicensis, рис. 2), у которой уровень глюкозы на пике достигает 750 мг/дл, то есть почти 42 ммоль/л. Выжить при таком уровне сахара для человека было бы чудом.

Рис. 2. Ямайский листонос (Artibeus jamaicensis) — рекордсмен по уровню глюкозы крови среди млекопитающих. Фото с сайта en.wikipedia.org

Способность летучих мышей жить с такой высокой концентрацией глюкозы в крови — тоже своего рода аномалия: для любого млекопитающего порог наступления гиперосмолярной комы, исходя из имеющихся теоретических представлений, должен быть примерно одинаков. Несмотря на различия метаболизма, нейроны млекопитающих с биохимической точки зрения устроены одинаково, и у них сходная по химическому составу цитоплазма. Электролитный состав крови также очень сходный. Более вариабельно наступление кетоацидоза — оно зависит от тонкостей регуляции липидного обмена. Но гиперосмолярная кома связана с фундаментальными константами состава крови и цитоплазмы нейронов, которые у всех млекопитающих лежат примерно в одном диапазоне. И то, что мыши в нее не впадают, — это маленькая биологическая загадка.

По всей видимости, у нектароядных летучих мышей высокий уровень глюкозы обеспечивается не только очень сладкой диетой, но и тем, что белки-переносчики глюкозы у них работают по-другому. Особенно GLUT2 — белок-переносчик, располагающийся на мембранах клеток кишечника и бета-клеток поджелудочной железы. В кишечнике он переносит глюкозу из просвета внутрь клеток эпителия для дальнейшего всасывания в кровь. У человека и большинства млекопитающих его присутствие регулируется инсулином: при повышении уровня глюкозы выделяющийся инсулин запускает «уборку» белка внутрь клетки, чтобы остановить всасывание углевода. А в самих бета-клетках этот белок является компонентом «сенсора глюкозы», запускающего секрецию инсулина.

У нектароядных летучих мышей по итогам исследования оказались дефектными обе функции белка GLUT2. Во-первых, в процессе эволюции мыши накопили мутации в домене GLUT2, необходимом для его работы в качестве сенсора уровня глюкозы. Вероятно, поэтому в ответ на нагрузку глюкозой у этих животных выделяется меньше инсулина: поджелудочная железа просто хуже чувствует уровень сахара. Это неизбежное эволюционное решение для питания пищей, богатой сахарами: оно позволяет бета-клеткам выжить и не погибнуть от перегрузки, а самому зверьку избежать побочных эффектов хронически повышенного уровня инсулина (в частности, с хронически высоким инсулином мыши бы потолстели, что сильно затруднило бы полет). Но и GLUT2 на мембране клеток кишечника не реагирует на инсулин и экспрессируется постоянно. Эта адаптация необходима для полного усвоения глюкозы из кишечника: иначе она скапливалась бы обратно в его просвете, вызывая диарею. Хотели бы вы летучих мышей с хронической диареей?

До сего момента такая постоянная экспрессия GLUT2 в кишечнике обнаруживалась только у колибри, также питающихся нектаром. (Вот что значит коэволюция!) До конца не ясно: то ли у летучих мышей клетки кишечника инсулинорезистентны, то ли это исключительно следствие меньших количеств выделяющегося инсулина. Так или иначе, инсулиновая сигнализация у нектароядных летучих мышей оказалась нарушена. К сожалению, авторы сфокусировались только на особенностях кишечника зверьков — из статьи неясно, чем разные группы отличаются по обмену сахаров в периферических тканях. Но даже имеющиеся данные показывают интересную картину: высокий уровень глюкозы в сочетании с низким инсулиновым ответом делают нектароядных летучих мышей похожими на пациентов с тяжелым сахарным диабетом. Они как бы проживают всю жизнь в состоянии физиологического сахарного диабета — и при этом живут куда дольше других животных своего размера!

Было бы заманчиво узнать секрет такой устойчивости к высокому уровню глюкозы и применить его в медицине. Но боюсь разочаровать: пока самым вероятным остается простое объяснение — полет (D. Kelm et al., 2011. High activity enables life on a high-sugar diet: blood glucose regulation in nectar-feeding bats). Полет требует так много энергии, что любая избыточная глюкоза быстро тратится. Физическая активность летучих мышей настолько велика, что приводит к быстрому снижению уровня глюкозы в крови, не позволяя зверьку впасть в кому или заполучить другие неприятные последствия.

У людей физическая активность при сахарном диабете II типа также способна улучшить контроль гликемии: мышечная активность утилизирует глюкозу по инсулиннезависимому пути. Скорее всего, летучие мыши используют тот же способ — только «на максималках». И единственный противодиабетический рецепт, который мы можем перенять от них, — больше двигаться!

Источник: Jasmin Camacho, Andrea Bernal-Rivera, Valentina Peña, Pedro Morales-Sosa, Sofia M. C. Robb, Jonathon Russell, Kexi Yi, Yongfu Wang, Dai Tsuchiya, Oscar E. Murillo-García & Nicolas Rohner. Sugar assimilation underlying dietary evolution of Neotropical bats // Nature Ecology & Evolution. 2024. DOI: 10.1038/s41559-024-02485-7.

Георгий Куракин

-

Итак, спасибо учёным, теперь ясно: если сахарный диабетчик будет каждый божий день все светлое время суток бешено махать руками - жизнь его будет долгой и счастливой!)

Только чую, что врачи - вот увидите - заговорщики, будут умалчивать и всячески скрывать этот простой рецепт от своих пациентов!)) -

К сожалению, для человека этот способ не будет панацеей: при тяжёлом диабете, чтобы компенсировать его только физической нагрузкой, человеку придётся махать руками столько же... сколько летучей мыши)) Не выдержит. Всё-таки большинству пациентов, кроме диеты и физических нагрузок, необходимы препараты (таблетированные средства, инсулин и аналоги инкретинов).

Глюкоза в мышцах человека не утилизируется независимым от инсулина способом.Насколько я помню, в "Эндокринологии по Вильямсу" описывался путь через AMPK, активирующийся при физической нагрузке, и он инсулиннезависимый! Я чего-то напутал? Перечитаю эту книжку на досуге.

Осмотический диурез является основной причиной потери воды, а не осмотическое давление 33 мМ глюкозы в плазме…Я посмотрел, да, осмотический диурез пишут как ключевое звено в патофизиологии этого состояния. Однако скорее он формирует порочный круг: при перечечении 33 мМ начинается осмотический диурез, развивается гиповолемия, что приводит к дальнейшему увеличению осмоляльности... Но какой конечный путь у всего этого, из-за чего возникает кома? Можно было бы предположить, что гиповолемия влечёт уменьшение перфузии мозга и развивается его гипоксия — но ничего подобного я не нашёл, и, как мне кажется, тогда клиника была бы другой.

Относительно конечного пути MedlinePlus пишет примерно как у меня:

"It is a condition in which the blood has a high concentration of salt (sodium), glucose, and other substances. This draws the water out of the body's other organs, including the brain".

https://medlineplus.gov/ency/article/000304.htm

Они, конечно, отмечают вторичное увеличение концентрации других веществ из-за потери жидкости, но конечный механизм в итоге тот же))

Кроме того, осмотический диурез — также очень константный эффект, мало зависящий от типа метаболизма. Таким образом, у летучих мышей его стоит ожидать по тем же причинам, почему следует ожидать влияния на мозг. И все выкладки выше в статье остаются в силе.

Я при случае доберусь ещё до "Эндокринологии по Вильямсу" и покажу заметку коллеге-эндокринологу. Однако пока, как мне кажется, критических недочётов нет.

-

Ну нашли к чему придраться. ИИ уже участвует в предвыборных президентских кампаниях и скоро будет советником Трампа по внешней политике.

-

Я не придираюсь - я эксперимент провожу. Этот сервис регулярно рукает мои хорошо сделанные с помощью ИИ тексты, и я решил проверить его на научной теме.

Кстати, взял ещё статью с arxiv.org GalSBI: Phenomenological galaxy population model for cosmology using simulation-based inference - для её введения он тоже даёт 65% плагиата, так что это мура какая-то...-

Я вижу вы начинающий "ученый" ))) Возьмите любой текст 10 летней давности и проверьте, если хотите научный то возьмите с https://arxiv.org/ там все отсортировано по годам.

Если окажется что и 10 лет назад текст генерировался ИИ, то получается нами все это время тайно управляли рептилойды. Удачи в исследованиях.

Не берите старые статьи с элементов, например - https://elementy.ru/novosti_nauki/164543/Yadro_Zemli_gorazdo_legche_chem_predpolagalos

они все были сгенерированы ИИ еще в начале 2000-х

-

-

https://www.zerogpt.com/ считает, что почти 65% текста статьи - работа ИИ. Я лично не верю, думаю, что он врёт. Правду скажете?Скажу правду, как ее понимаю.

Это чистой воды дискриминация по признаку происхождения.

Тут еще надо разобраться у кого интеллект искусственный, а у кого естественный, какой из них лучше, у кого он есть, а кто обходится без этого энергозатратного излишества.

А сайт скорее всего врёт, но не умышленно, и свое существование окупает:

https://www.anekdot.ru/id/614277/

иначе ока скапливаласьНа сайте есть способ указывать авторам на опечатки и грамматические ошибки, не привлекая к ним публичного внимания? Они хоть и редко, но тут появляются.

-

Здравствуйте! Обычно мне пишут в комментариях, я сортирую замечания и пересылаю в редакцию корректировки. Я отношусь к такой практике нормально.

Но если Вы хотите лично указать на ошибки в моих статьях, то пишите мне на электронную почту Phyzyk@mail.ru. У других авторов спрашивайте имейлы особо))-

Я не всегда уверен в том, что действительно углядел ошибку, а тут столько читателей, желающих затеять спор-дискуссию на любой кочке...

На некоторых сайтах можно нажать Ctrl+Sift и в выпадающем окошке обратить внимание редакции на предполагаемую ошибку, не подвергая себя общественному вниманию... ))-

На некоторых сайтах можно нажать Ctrl+Sift и в выпадающем окошке обратить внимание редакции на предполагаемую ошибку

Ctrl+Enter. На N+1. Но по моему опыту редакция там не особенно-то оперативно реагирует на эти сообщения. Если вообще реагирует.

Ctrl+Shift же может только раскладку переключить на вашем локальном ПК.

-

-

Последние новости

Рис. 1. Бразильский копьенос (Lonchophylla mordax) за сладкой трапезой. Через считанные минуты уровень глюкозы в его крови повысится до смертельного для человека. Но копьенос просто полетит дальше. Фото с сайта en.wikipedia.org