Красная водоросль поможет в борьбе с фузариозным увяданием томатов

Фузариозное увядание томатов, вызываемое грибком Fusarium oxysporum, — серьезная угроза для сельского хозяйства. Помимо классических методов профилактики и борьбы с фузарией, активно изучается использование биологических антагонистов — бактерий, водорослей и других грибков. В недавней работе показано, что экстракт красной водоросли Jania sp. способен снизить заболеваемость растений на треть и активирует их естественные защитные механизмы. Авторы установили, что экстракт джании стимулирует выработку антиоксидантных ферментов, повышает содержание хлорофилла и улучшает рост растений. Важная особенность нового метода — простота применения: экстракт водоросли достаточно добавлять при поливе или наносить на листья.

Европейцы познакомились с томатом (Solanum lycopersicum) в середине XVI века: это была одна из диковинок, которые испанские и португальские колонизаторы привезли из Южной Америки в ходе Колумбова обмена. Поначалу плоды томата считались несъедобными и его выращивали в декоративных целях, но довольно быстро люди осознали кулинарный потенциал: в начале XVII века он уже точно вошел в рацион жителей Средиземноморья. Сейчас томат — одна из основных овощных культур, объемы производства которой в мировом масштабе стабильно растут. Несмотря на совершенствование сельскохозяйственных технологий, перед фермерами постоянно возникают новые вызовы.

Весьма показательна здесь история с культивируемыми бананами, которые находятся под угрозой исчезновения из-за так называемой «Панамской болезни», вызываемой паразитическим грибком Fusarium oxysporum f. sp. cubense. В 1950-х годах вспышка этой болезни практически уничтожила обширные плантации самого распространенного в то время сорта Гро-Мишель в Центральной Америке, буквально вынудив банановую индустрию переключиться на сорт Кавендиш (см. Cavendish banana), который в то время был устойчив к фузарии. Но в 2010-х годах был открыт штамм фузарии, способный заражать и этот сорт, так что для любителей бананов снова настали тревожные времена.

Томат тоже вполне уязвим: его могут поражать более 200 различных патогенов, из которых наиболее распространены болезни, передающиеся через почву, — в первую очередь это грибковые инфекции. В зависимости от региона, наибольший ущерб могут причинять фитофтороз (возбудитель — Phytophthora infestans), альтернариоз (возбудители — виды из рода Alternaria), септориоз (возбудитель — Septoria lycopersici) или фузариозное увядание, вызываемое другой специализированной формой уже знакомой нам фузарии — Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici (S. Panno et al., 2021. A Review of the Most Common and Economically Important Diseases That Undermine the Cultivation of Tomato Crop in the Mediterranean Basin).

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici поражает томаты, проникая в эпидермис корня и распространяясь по сосудистой ткани. Впервые фузариозное увядание томатов было описано английским микологом Джорджем Масси в 1895 году. На сегодняшний день известны три физиологические расы этого почвенного патогена, они делятся в зависимости от способности отдельных штаммов преодолевать определенные гены устойчивости томата. Эти гены обозначаются I, I-2 и I-3, а расы фузарии в соответствии с этим нумеруются цифрами 1, 2 и 3 (B. Bournival et al., 1990. Genetic analysis of resistances to races 1 and 2 of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici from the wild tomato Lycopersicon pennellii). Расы 1 и 2 распространены повсеместно в местах возделывания томата, а раса 3 — лишь в отдельных регионах, но ее «ареал» постоянно увеличивается (F. Takken, M. Rep, 2010. The arms race between tomato and Fusarium oxysporum).

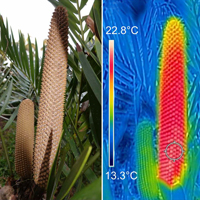

Первые симптомы фузариозного увядания связаны с потерей общего тургора верхушек побегов, а также пожелтением и усыханием нижних листьев. В целом, фузариозное увядание отличается обширным хлорозом и последующим некрозом листьев. Возможна деформация черешков молодых листьев и скручивание листовых пластинок. Чаще всего болезнь проявляется в период массового плодоношения. После проникновения в корни гриб колонизирует клетки коры корня и проникает в сосудистую ткань, вызывая характерную темно-коричневую окраску проводящих сосудов, которая может распространяться по всем верхним стеблям, приводя к увяданию и полной гибели растения. Кроме этого, патоген продуцирует фузариевую кислоту, которая также способствует увяданию. В дальнейшем на поверхности отмерших тканей формируется спороношение белого или розового цвета, состоящее из мицелия, макро- и микроконидий. Болезнь развивается как в открытом, так и в закрытом грунте, а потери урожая могут достигать 50–82%.

Рис. 2. Культуральные и морфологические признаки Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. a — колония Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici на картофельно-декстрозном агаре. b — многочисленные макроконидии Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. Макроконидии обычно имеют три перегородки и изначально крепятся к мицелию (гифа грибка отмечена стрелкой). Фото из статьи C. Srinivas et al., 2019. Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici causal agent of vascular wilt disease of tomato: Biology to diversity — A review

К методам профилактики данного заболевания и борьбы с ним относят агротехнические мероприятия (например, термическое обеззараживание тепличных субстратов, соответствующую обработку почвы в полевых условиях, удаление пораженных растений с участков возделывания и т. д.), использование устойчивых сортов и гибридов, соблюдение севооборота (в открытом грунте возвращение томата на прежнее место должно проводиться не ранее чем через 5 лет, также не рекомендуется выращивать эту культуру после пасленовых, которые способствуют накоплению патогена в почве). Но самым популярным в рамках масштабного производства томата остается химический метод (прежде всего — протравливание семенного материала, поскольку патоген является почвенным, а также применение фунгицидов в течение вегетационного периода). Учитывая возрастающую проблему резистентности патогенов к пестицидам, а также вопросы продовольственной и экологической безопасности, важно развивать биологический метод контроля возбудителей болезней сельскохозяйственных культур, в том числе — и фузарии.

В настоящее время ученые активно исследуют методы борьбы с фузарией при помощи различных биологических антагонистов. Очень перспективны в этом направлении грибы из рода Trichoderma, которые в ряде работ показали даже большую эффективность, чем классические фунгициды. Триходермы вырабатывают ферменты (хитиназы и β-1,3-глюканазы), способные разрушать клеточную стенку фузарии. Бактерии и их штаммы (например, из родов Bacillus spp., Burkholderia spp., Pseudomonas spp.) также демонстрируют высокую эффективность в борьбе с возбудителем фузариозного увядания томатов за счет выработки антигрибковых метаболитов (см., например, M. Zhang et al., 2024. Biocontrol mechanism of Bacillus siamensis sp. QN2MO-1 against tomato fusarium wilt disease during fruit postharvest and planting).

Не меньшим потенциалом для биоконтроля возбудителя фузариозного увядания томатов обладают водоросли. Ранее проводились эксперименты, показавшие высокую эффективность водных, метанольных, этанольных, диэтилэфирных, ацетоновых, этилацетатных, бензольных и хлороформных экстрактов некоторых бурых, красных и зеленых водорослей, а также цианобактерий не только против Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, но и других патогенных видов грибов (Y. Mostafa et al., 2022. In Vitro and In Vivo Biocontrol of Tomato Fusarium Wilt by Extracts from Brown, Red, and Green Macroalgae).

Недавно была опубликована статья, в которой показано, что красная водоросль Jania sp. тоже может быть эффективным средством в борьбе с возбудителем фузариозного увядания томатов. Авторы делают особый акцент на простоте метода: этилацетатовый экстракт Jania sp. достаточно добавлять при поливе и внекорневой подкормке через листья.

В эксперименте использовалась водоросль, обнаруженная и собранная вручную в Красном море. Ее этилацетатный экстракт был приготовлен посредством высушивания водоросли в печи при температуре 35°C и дальнейшего экстрагирования. Для начала при помощи метода газовой хромато-масс-спектрометрии авторы определили содержание в водоросли определенных веществ, которые способны стимулировать рост растений или же обладают фунгицидными и противомикробными свойствами. Ими оказались эвгенол, фенол,2-метокси-4-(2-пропенил)-,ацетат, оксид кариофиллена, а также изоэспинтанол.

Опыт проводили над четырехнедельными саженцами томата Solanum lycopersicum при температуре 22°C днем и 18°C ночью и относительной влажности 70–85%. Экстракт Jania sp. вносили за 7 дней до инокуляции патогена. Экстракт применяли либо через листья, либо через почву (при поливе). Испытуемые растения делились на 6 групп в зависимости от наличия/отсутствия патогена (Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici) и того, добавлялся ли экстракт джании или нет и как именно он добавлялся (через почву или листья).

Для всех групп авторы определили распространенность болезни при помощи специальной шкалы для оценки степени поражения растения грибком. Результаты говорят о том, что обработка томата экстрактом водоросли как через листья, так и через почву значимо снижает заболеваемость: обработка листьев снизила распространенность заболевания на 20,83%, а применение через почву — на 33,33%.

Помимо этого, ученые определяли уровень фенолов и пролина в тканях растений. Фенольные соединения производятся и накапливаются в субэпидермальных слоях растительных тканей, подвергающихся как абиотическому, так и биотическому стрессу, в том числе и атаке патогенов. Аминокислота пролин также играет немаловажную роль в стрессовых ситуациях: в определенных обстоятельствах это вещество производится в большем количестве с целью поддержания в клетках тургора и необходимого осмотического давления, что положительно отражается на защитных функциях растений. Поскольку оба соединения действуют как поглотители избыточных активных форм кислорода во время заражения фузариозом, по их содержанию в тканях можно судить, как растение реагирует на стресс в виде ввдения в него патогена, а также биологического антагониста в виде экстракта джании.

Как видно из рис. 4, общая концентрация фенола и пролина в тканях томата была значительно выше в образцах, зараженных фузарией, чем в здоровых растениях, на которые не наносили экстракт джании. Также хорошо видно, что нанесение экстракта водоросли на листья значительно снижает концентрацию обоих веществ у зараженных растений.

Рис. 4. Влияние экстракта красной водоросли Jania sp. на общее содержание фенола и пролина в тканях томата. T1 — контроль со здоровым растением (без патогена); T2 — контроль с растением, зараженным Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici; T3 — здоровые растения + экстракт Jania sp., внесенный через листья; T4 — зараженные патогеном растения + экстракт Jania sp., внесенный через листья; T5 — здоровые растения + экстракт Jania sp., внесенный через почву; T6 — зараженные патогеном растения + экстракт Jania sp., внесенный через почву. Изображение из обсуждаемой статьи

Авторы отмечают повышение концентрации антиоксидантных ферментов полифенолоксидазы и пероксидазы, которые участвуют в защитных механизмах растений от патогенов и других стрессовых факторов, в группах, получавших экстракт джании как через листву, так и через почву (рис. 5).

Рис. 5. Влияние экстракта красной водоросли Jania sp. на концентрацию антиоксидантных ферментов. Обозначения экспериментальных групп такие же, как на рис. 4. Изображение из обсуждаемой статьи

В целом этилацетатный экстракт Jania sp. улучшил состояние томатов, пораженных фузарией: авторы отмечают увеличение длины стебля, длины корней и количества листьев. Также они пишут о положительном влиянии экстракта джании на содержание хлорофилла в листьях. Безусловно, нужно продолжать эти исследования, чтобы глубже понять все механизмы, в которых задействованы водоросли, патогены и растение. Ну а пока можно осторожно предположить, что водоросли могут стать прекрасной альтернативой для разработки биологических средств защиты растений в будущем, в котором вопрос продовольственной безопасности будет стоять весьма остро.

Источники:

1) A. Selva Amala, V. K. Parthiban, A. Sudha, C. Gopalakrishnan, N. Swarnakumari & R. Anandham. Antifungal and plant-growth promoting potency of Trichoderma asperellum against Fusarium wilt on tomato // Journal of Plant Pathology. 2024. DOI: 10.1007/s42161-024-01736-7.

2) Amer M. Abdelaziz, Ahmed A. Elrefaey, Mohamed H. Sharaf, Rahmah N. Al-Qthanin & Mohamed S. Attia. Enhancing tomato plant immune responses to Fusarium wilt disease by red seaweed Jania sp. // Scientific Reports. 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-67233-0.

Вера Шейкина

-

Европейцы познакомились с томатом (Solanum lycopersicum) в середине XVI века: это была одна из диковинок, которые испанские и португальские колонизаторы привезли из Южной Америки в ходе Колумбова обмена.

А как же традиционные греческие блюда из фаршированных томатов берущие начало еще со времен Гомера? Меня опять обманули, надули?-

Видать, историю про древнегреческий помидор повара придумали ресторанные. А то и вовсе халдеи.

Чтоб, так сказать, исторического окрасу придать своему меню))

А вообще-то это типичный довольно способ: скажи, что веками освещено - и вот уж можно цену втридорога ломить.

Помните, анекдот про зубочистку Елизаветы (или кого там - Людовика пятого?))

-

-

Обычная игровая зависимость: Фармить (от англ. "farm" - ферма, хозяйство) игровой термин, обозначающий рутинные действия игрока, направленные на добычу и сбор ресурсов. Фармить - значит проводить скучные однообразные мероприятия с целью получения как можно большего количества необходимых ресурсов. Часто к этому делу привлекают бота.

-

Я небольшие эксперименты проводил в Крыму. Устойчивы к фузариозу только "дикие" томаты которые вырастают из семян сами и урожая как такового не дают. Они живут "сами по себе". Все сорта "культурных" томатов дают урожай только в изолированных теплицах, под пленкой. Без пленки гибель 90% урожая неизбежна. Первый дождь летний -и все. Фунгициды помогают так себе.

Однако томат тут не исключение. Абрикосы уничтожены монилией. 40 лет назад "советские" абрикосы сильно от монилии не страдали. Однако появились новые сорта, которые в теории более урожайные, а на практике без ежедневных обработок во время цветения гибнут.

В советское время бордосской смеси всегда было достаточно чтобы томаты не болели и вырастали в 500 г весом, факт. Но опять же из всяких там голландий завезли за рухнувший железный занавес новые неустойчивые сорта а с ними и вредителей.

Голландцы они же сорта для теплиц создают, у них в открытом грунте ничего не растет, а наши дятлы это сюда завезли, вот и поляна для грибка.-

Голландцы они же сорта для теплиц создают, у них в открытом грунте ничего не растет, а наши дятлы это сюда завезли, вот и поляна для грибка.

теплица копейки стоит, особенно в условиях роста благосостояния населения и полезности санкций-

Да, но есть побочка. Продукт в теплицах безвкусный. В 1995, когда я еще по дури и молодости был ученым (позор на мою седую голову) я привез в Италию, где год работал, настоящих крымских помидор с запахом. Итальянцы поняв вкус и запах настоящего помидора обиделись и сказали. Во блин. Муссолини сюда чернозем из России поездами возил. На наших суглинках ничего не растет, а если растет то вкуса не имеет. На самом деле имеет, надо сажать не так часто, а у вас земли нет-был ответ.

Италия все же славится своей кухней. А вот что голланды в рот берут лучше не говорить с их нравами, поэтому им и тепличный помидор кажется вкусным.

-

-

-

Баба Яга зелье готовит будто!

Почему в-во действующее не распознано, что за алхимия? Чай, двадцать незнамо уж какой век на дворе!

И потом, фенолы-шменолы... А гриб-то этот фуриозный дохнет?

А то ведь зелье сие может и напрямую фенолы уничтожать, не мешая грибу плодиться...

Странная какая-то история...

-

Юрий, авторы статьи отмечают, что определили в водоросли такие вещества, которые способны стимулировать рост растений или же обладают фунгицидными и противомикробными свойствами. Ими оказались эвгенол, фенол,2-метокси-4-(2-пропенил)-,ацетат, оксид кариофиллена, а также изоэспинтанол.

-

эвгенол

Название происходит от тропического и субтропического кустарника Евгения (лат. Eugenia) — крупного рода растений семейства Миртовые, надземные части которого содержат в себе большое количество эфирных масел, в составе которых присутствует эвгенол.

Эвгенол является главным компонентом ряда эфирных масел: гвоздичного (до 85 %), масла эвгенольного базилика (70-80 %), масла колюрии (70-80 %), а также цитронеллового, иланг-илангового, аирного, сассафрасового и некоторых других.

Причем тут водоросль? Бери гвоздичное масло - поливай.оксид кариофиллена

Кариофиллен содержится в некоторых эфирных маслах. Получают как побочный продукт при выделении эвгенола.

Два производных кариофиллена были обнаружены в конском навозе: бета-кариофиллен и окись кариофиллена. Оксид кариофиллена-умеренно сильный аллерген.

оставьте водоросль в покое - только конский навоз-

оставьте водоросль в покое - только конский навоз

https://7dach.ru/Kalitka/sekret-v-ravnovesii-ili-kak-pobedit-gribnye-bolezni-sada-bez-fungicidov-23169 9.html

«Та же сенная палочка производит антибиотики фунгицидного действия. Не поручусь за действенность навоза и простокваши.»-

Я, вам, больше того скажу. В сенной палочке и чеснок хранить сподручнее. В навозе, уверен, так не получится.

Не уверен что и сено подойдет, потому что это основной ингредиент и навоза, но вот сенная палочка подходит на раз-два. И лука, тоже.

Вот хочу, каждый год, наманстрячить и яблоки, летние. Да рук не хватает. Прут собаки, как на дрожжах, не успеваешь за всем сразу.

А по упомянутой в теме триходерме - нивапрос. Только триходерма, как и сенная палочка, разная бывает. Да и от концентрации зависит.

А народ, да. Хвастается урожаем, когда вот эту всю водно-болотную растительность в огороде использует.

-

-

-

-

Вы хотите сказать, что они не заморачивались с химически чистыми в-вами (а пользовались травными настоями и бабкиными заклинаниями) не потому, что не знали, какое именно вещество поможет? А только потому, что из сушено-толченых водорослей добывать нужные в-ва дешевле всего?

Мне кажется, что в этом случае последовательность была бы иной: сначала отыскали бы победное и спасительное вещество, потом приступили к поиску его добычи, сравнивая фабричное производство и извлечение из различных растений и прочих животных... и потому стали делать отвары - корень мандрагоры, печень черного петуха...

В чем я неправ?-

потом приступили к поиску его добычи

Таких статеек "взяли_экстракт_какого-то_говна => куда-то_влили =>...=> профит!" выходит тыщщами штук или даже десятками тыщ ежегодно. Теперь вот в СайнтификРепортс и на Элементах... Без рекламы и эсэмэс! :(

По итогу КРАЙНЕ редко, кто доходит до идентификации конкретного действующего вещества и его использования в чистом и незамутнённом виде. Печалька.

Ещё сильнее злит не столько ущербный дезигн и массовость, сколько отсутствие научных и практических перспектив для использования таких вот "результатов". Useless. Абсолютно.

Сейчас вот берёшь иную рандомную статейку тридцатилетней выдержки (или даже более): вот мы нашли такое говнецо и сделали ж экстрактец оттуда, вроде бы ядрёный, вот строение действующего вещества, вот характеристики/эффективность его действия в чистом виде, вот схема его синтеза, вот механизм его действия - пользуйтесь человеки! Плак-плак. 8(

-

-

Если речь про коммерческое использование - то почти во всём ))

На фига _на_первом_шаге_ заморачиваться? Вот водоросль, которая растёт ну только что не под ногами, и сбор которой элементарен. Вот процедура, для которой нужен один распространённый растворитель и минимум манипуляций. Вот эффект - не сногсшиательный, но вполне ощутимый.

Отлично, публикуем и понеслась. Кто может - может попытаться сделать эффективнее. Чистое вещество - это синтез, он оплачивается пошагово, любая биоактивная органика - не один и даже не два шага (а если не из природного сырья - то и вовсе ой). Хотите - варите и доказывайте, что рост эффективности оправдывает (много)кратный рост затрат.

Но ГМ-сорта - всё равно безальтернативны ))

Авторы установили, что экстракт джанииМожет таки Иании?

The genus name of Jania is derived from the Greek water nymph called Ianeira

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ианира Ἰάνειρά одна из нереид, упомянутая в «Илиаде».

И ягоды годжи по китайски гоуци, а в общем то дереза обыкновенная.

А террорист Джолани назван в по местности Голанских высот, Голани - Голанский.

Последние новости

Рис. 1. Фузариозное увядание томатов в теплице (слева) и на открытом грунте (справа). Фото с сайта forestryimages.org