Падение Чикшулубского астероида на полтора года погрузило Землю во тьму

Уникальное местонахождение Танис сохранило подробную летопись первых часов и лет после падения Чикшулубского астероида, вызвавшего массовое вымирание на рубеже мела и палеогена (66 млн лет назад). Анализ импактной пыли из Таниса показал, что в ней преобладали частицы микрометрового размера (0,8–8,0 мкм), которые удерживаются в атмосфере дольше, чем более мелкие и более крупные. Климатическое моделирование с учетом новых данных по размеру пылевых частиц показало, что полная остановка фотосинтеза из-за наступившей тьмы должна была продолжаться полтора года. Этого вполне достаточно, чтобы вызвать массовое вымирание. При этом средняя температура на поверхности планеты упала на 15°. Воздействие пыли, надолго затмившей солнечный свет, было более пагубным, чем у других компонентов импактных выбросов, таких как сера и сажа.

«Элементы» уже рассказывали об уникальном местонахождении Танис в Северной Дакоте (США), изучение которого позволило узнать важные подробности о катастрофе, постигшей нашу планету 66 млн лет назад. Порожденная землетрясением гигантская волна, поднявшись из моря вверх по реке, похоронила заживо множество осетров с импактными сферулами в жабрах. Недавно по костям этих осетров удалось установить, что в момент катастрофы в Северном полушарии была весна, а в Южном, соответственно, осень (см. Кайнозойская эра началась весной, «Элементы», 24.02.2022).

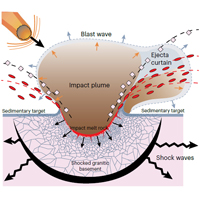

В новой статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, рассматривается аргиллитовый слой толщиной в полтора сантиметра, лежащий непосредственно на 130-сантиметровой толще с осетрами и сферулами (рис. 1). Толща сформировалась очень быстро — в первые десятки минут, максимум два часа после импакта. Это видно из того, что в ней нет мелких компонентов импактных выбросов, которым требовалось два часа или более, чтобы достичь Таниса и осесть там. Аргиллитовый слой сформировался именно из этих мелких компонентов, которые оседали в течение нескольких лет. Выше начинаются палеоценовые лигниты (бурый уголь), состоящие в основном из органики. Считается, что верхняя граница аргиллитового слоя соответствует завершению процесса осаждения импактной пыли. В слое повышено содержание иридия, который происходит из материала астероида. Это та самая иридиевая аномалия, которая прослеживается на границе мела и палеогена по всему миру. Аргиллитовый слой в основном состоит из силикатной пыли, которая образовалась в результате пульверизации гранитных пород, подстилавших осадочную толщу в месте импакта.

Главное достижение авторов обсуждаемой статьи состоит в том, что им удалось намного точнее, чем раньше, оценить размер частиц импактной силикатной пыли. Это важно, потому что от размера пылевых частиц зависит их влияние на климат. Справиться с этой задачей удалось благодаря исключительно хорошей сохранности импактных отложений в Танисе, а также благодаря их четкому разделению на две части: то, что оседало в первые два часа, отделено от того, что оседало позднее, то есть от собственно пылевой фракции. В других местах импактные прослои, как правило, намного тоньше, и разные фракции импактных выбросов в них перемешаны.

Размер пылинок определяли при помощи лазерной дифракционной спектроскопии (см. Laser diffraction analysis). Оказалось, что 95% пыли (по объему, а не по числу пылинок) — это частицы размером от 0,2 до 35,0 мкм, а 67% укладывается в диапазон от 0,8 до 8,0 мкм (рис. 2).

Рис. 2. Размер частиц импактной силикатной пыли из аргиллитового прослоя в Танисе. По горизонтальной оси — размер пылинок в мкм, по вертикальной — встречаемость пылинок данного размерного класса (в объемных процентах). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

Прежние попытки смоделировать влияние импактной пыли на климат основывались либо на значительно более низких оценках (порядка 0,02 мкм, наноразмерные пылинки), либо, наоборот, на более высоких (50–250 мкм, что соответствует крупицам ударно-деформированного кварца и мелким сферулам, см. рис. 1). В первом случае пыль довольно быстро уходит из атмосферы благодаря диффузионному (броуновскому) осаждению. Во втором — атмосфера очищается за счет еще более быстрого гравитационного осаждения. И в результате модели показывали, что импактная пыль, скорее всего, затмевала солнечный свет недостаточно долго, чтобы претендовать на роль главной причины массового вымирания. Эту роль многие специалисты отводили двум другим видам импактных выбросов: саже и сере. Сажа поднялась в воздух из-за грандиозных пожаров, вызванных падавшими с небес раскаленными сферулами, а частицы, содержащие серу, образовались в результате испарения богатых серой осадочных пород в районе импакта.

Новые данные из Таниса показывают, что импактная силикатная пыль могла причинить биосфере намного больше вреда, чем считалось до сих пор, больше, чем сера и сажа. Дело в том, что дольше всего удерживаются в воздухе как раз пылинки размером в несколько микрон. Для быстрого броуновского (диффузионного) осаждения они слишком велики, для гравитационного — слишком малы. Именно такие частицы, согласно новым данным, преобладали в силикатной пыли, поднятой Чикшулубским астероидом.

В заключительной части работы авторы описывают результаты климатического моделирования. Сложные модели для изучения климата минувших эпох, в том числе конца мелового периода, разрабатываются давно (см. В позднемеловую эпоху в Антарктиде росли пышные дождевые леса, «Элементы», 14.04.2020). Авторы воспользовались усовершенствованной версией модели PlanetWRF (M. I. Richardson et al., 2007. PlanetWRF: A general purpose, local to global numerical model for planetary atmospheric and climate dynamics). В модель ввели новые данные по размеру частиц силикатной пыли. Другие ключевые параметры оставили такими же, как в предыдущих работах по моделированию последствий Чикшулубского импакта. В том числе оставили без изменений количественные оценки трех главных типов «климатически активных» выбросов. Согласно этим оценкам, в атмосферу поступило 2000 гигатонн пыли, 325 гигатонн серы и 20,8 гигатонн сажи.

Как и следовало ожидать исходя из медленного оседания микрометровых пылинок, моделирование показало, что пыль была не менее, а возможно и более важным истребляющим фактором, чем сера и сажа.

Комбинированное воздействие пыли, серы и сажи должно было привести к быстрому (в течение полугода) снижению средней температуры на поверхности Земли на 15° (от 17–18° до примерно 3°). Для сравнения, сегодня средняя поверхностная температура около 15°. Правда, при таком сравнении нужно помнить, что в меловом периоде широтный температурный градиент был слабее, то есть в полярных районах было не так холодно, а в тропических не так жарко, как сегодня. Спустя два года после импакта, по мере очищения атмосферы, температура начала повышаться и лет через 10 вернулась к исходному уровню. В дальнейшем могло стать еще теплее из-за парниковых газов (углекислого газа, водяного пара и метана), которые тоже в больших количествах поступили в атмосферу из-за Чикшулубского импакта. Но в обсуждаемой статье эти долгосрочные эффекты не рассматриваются: авторов интересовали только первые годы после катастрофы.

Глобальное снижение температуры на 15° — серьезное испытание для биоты, но всё-таки в одиночку оно вряд ли вызвало бы вымирание такого масштаба. К несчастью для тогдашней земной жизни, кроме Холода на службе у импактной зимы был еще один всадник Апокалипсиса — по имени Тьма.

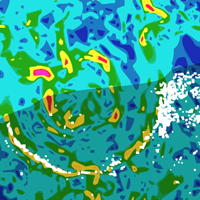

Рис. 3. Результаты моделирования: распределение интенсивности фотосинтетически активного излучения по поверхности планеты в первые годы после Чикшулубского импакта. Показаны четыре сценария: только пыль, только сера, только сажа и все три компонента вместе. Эффекты трех компонентов не суммируются, а затейливым образом взаимодействуют в рамках сложной климатической модели. Видно, что в сценариях «пыль» и «всё вместе» фотосинтетическая активность растений должна была начать потихоньку восстанавливаться только с наступлением в Южном полушарии второго лета после импакта. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

Моделирование показало, что любого из трех компонентов импактных выбросов (пыли, серы или сажи) хватило бы, чтобы на несколько месяцев погрузить планету во тьму, исключив всякую возможность фотосинтеза (рис. 3). Однако затемняющий эффект микрометровой пыли оказался самым длительным. Сажа в одиночку остановила бы фотосинтез менее чем на год, и уже на второе лето после импакта (который, напомним, произошел северной весной) в Северном полушарии из уцелевших семян и корневищ проросла бы свежая зелень. Сера без помощи пыли и сажи держала бы планету во тьме чуть дольше, год с небольшим. Силикатная пыль (вместе с серой и сажей, хотя она и сама бы справилась) заблокировала фотосинтез на полтора года. Восстановление растительности началось в Южном полушарии с приходом второго после импакта южного лета.

Таким образом, Северному полушарию пришлось пережить два лета в кромешной тьме, а Южному — только одно. Это согласуется с данными о более быстром восстановлении экосистем в Южной Америке по сравнению с Северной (M. P. Donovan et al., 2016. Rapid recovery of Patagonian plant-insect associations after the end-Cretaceous extinction), хотя эти данные можно объяснить и иначе (см. Кайнозойская эра началась весной, «Элементы», 24.02.2022).

Обсуждаемая работа — еще один шаг на пути к построению максимально подробной и надежной реконструкции последствий Чикшулубского импакта. Новые данные укрепляют и конкретизируют идею о том, что импактная зима, долгая ночь и вызванный ею глобальный коллапс первичной продукции были главной непосредственной причиной массового вымирания. Избирательность вымирания в море и на суше хорошо согласуется с этой гипотезой (см. лекцию «Массовое вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя», 2021: Часть 1, Часть 2).

Источник: Cem Berk Senel, Pim Kaskes, Orkun Temel, Johan Vellekoop, Steven Goderis, Robert DePalma, Maarten A. Prins, Philippe Claeys & Özgür Karatekin. Chicxulub impact winter sustained by fine silicate dust // Nature Geoscience. 30 October 2023.

См. также о массовом вымирании на рубуже мела и палеогена:

1) Лекция Александра Маркова «Массовое вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя», 2021: Часть 1, Часть 2. Краткий пересказ лекции, опубликованный в «Троицком варианте».

2) Кайнозойская эра началась весной, «Элементы», 24.02.2022.

3) Тропические дождевые леса современного типа возникли благодаря мел-палеогеновому массовому вымиранию, «Элементы», 26.04.2021.

4) Доказана связь кратера Чиксулуб с глобальной иридиевой аномалией на границе мела и палеогена, «Элементы», 16.03.2021.

5) Основная причина мел-палеогенового вымирания — падение астероида, а не формирование Деканских траппов, «Элементы», 05.03.2020.

6) Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероида, «Элементы», 08.06.2018.

7) Радиоизотопные датировки подтвердили связь между падением Чиксулубского метеорита и усилением траппового вулканизма, «Элементы», 05.10.2015.

-

Жуть какая.

Вот на случай войны планы человечиками разработаны, запасы оружия, продовольствия, бомбоубежища...

А есть ли хорошо продуманные планы, запасы ресурсов и т.д. на такой, чиксулубский случай? Чтоб хотя бы 2 таких года пережить, если что. Солнечные батареи, понятно, не пригодятся... Теплицы? АЭС?

А хорошо бы оружие, да помощнее, заточенное на уничтожение такой каменюки ещё на подлёте. А то понаделали пукалок панимашь... Живём на авось. Детский сад. Как те осетры...-

Чтоб хотя бы 2 таких года пережить, если что. Солнечные батареи, понятно, не пригодятся... Теплицы? АЭС?

Сахар, соль, спички, мешок гречки.-

За два года без света значительная часть деревьев и трав вымрет. Что приведёт к сильным пожарам через некоторое время.

За ними вымрут высшие животные и птицы.

Останутся семена, конечно, которые прорастут позже, но когда ещё они смогут восполнить убывшее.

И рыбы, если водоросли выживут.

Короче, хорошего мало, если два года вся экосистема без света. Тут надо будет срочно отражатели в космос выводить, чтобы увеличивать засветку хотя бы пятнами и хотя бы отражённым светом.

Иначе кранты. На консервах цивилизация не выживет, без с/х загнёмся все.

Хорошо, что своими силами мы ещё не можем такое устроить

-

-

"А хорошо бы оружие, да помощнее, заточенное на уничтожение такой каменюки ещё на подлёте..."

Это прямо как в фильме Don't look up. Там тоже пытались с помощью атомных бомб разбить комету. Только человеческая глупость, как всегда, помешала.

Ничего, если хоть 50 тысяч homo sapiens переживет плохое время, патом через 50 тысяч лет цивилизация вновь разовьется. -

Не бойтесь! «Росрезерв» в старых шахтах надежно хранит свиные полутуши 1965 года, кильку в томате и макароны для населения. А для людей чёрную икру, языки в желе и шампанское.

-

Вот сейчас Вы либо выдали гостайну, в чём я сомневаюсь, либо просто натрындели. Зачем?

В 90е всё было продано, пополнялось ли с тех пор - неизвестно, есть сомнения. Но точный состав - гостайна высокого уровня. Во всяком случае, от своего населения (носители гостайны вроде Чубайса у нас всё время свободно убегают из страны, так что с большой вероятностью все, кому надо, знают)

-

Отменили уже в прошлом веке. При нынешнем уровне углекислого газа в атмосфере ледниковый период, к счастью, уже исключён.

Впрочем, до растапливания континентальной Антарктиды (на это нужно не менее 750 ppm) вряд ли удастся дойти за какое-то обозримое время - углеводороды на топливо гораздо раньше закончатся, а производство цемента даёт на порядки меньше "выхлоп".-

разве отменили? если смотреть график в климатической клюшке нынешнее потепление смотрится как локальная флюктуация

-

"Смотрится" - это, безусловно, "аргумент".

Скорость перехода ВНЕЗАПНО никак не отражает время существования нового состояния. Переохлажденная вода может заледенеть за секунды и потом лежать в леднике десятки тысяч лет. См. понятие фазового перехода.

А по амплитуде - оно кагбе ещё не завершилось и завершаться пока не планирует.-

смотрится это нормальный аргумент если он подтвержден критериями значимости модели, вам разве по роду деятельности не приходится обрабатывать графики с разбросом точек, по экспериментальным данным? Матаппарату все равно как считать и именно внутреннее чутье исследователя и знание им теоретической базы позволяет правильно обработать зависимость а не выдать полином 10 степени. Не знаю завершилось или нет но еще далеко от ближайших климатических оптимумов. И графики показывают что к оптимумам рост был тоже быстрый и катастрофический но сменился он также неожиданно таким же резким паднием, пока ничего не укладывающегося в исторические данные я не вижу.

-

-

-

-

Как отменили, так и не отменили - есть щедро грантуемая часть сообщества климатологов, и есть практически бессребреники. Такой вот климат Шредингера.

-

Семена, споры, цисты, корневища и т.п. Да многие деревья могли просто переждать. Например, в Антарктиде росли пышные леса, приспособленные к 6-месячной полярной ночи.

-

-

Вынужден вмешаться:

1. Полярная ночь длится 6 месяцев только в одной точке - на полюсе,

2. При событии, о котором речь в статье испарились тысячи, может быть десятки тысяч кубических километров воды, игнорировать это - ошибка, вся эта дрянь (сера, сажа, пыль) просто выпадет в большом количестве на поверхность с осадками,

3. Теплоемкость воды на единицу объема в 4300 (четыре тысячи триста) раз больше, чем у воздуха - ни о каком остывании на 15 градусов и речи не может быть - океан не даст.

Модельеры климатологи в очередной раз напукали в лужу.-

Тут надо считать в джоулях, сколько энергии выделилось (и, главное,"осталось" на Земле) при падении метеорита, а сколько недополучено от Солнца за многие месяцы из-за пылевой, сажевой и диоксидосерной завесы.

На пальцах рассуждения - ни о чем.-

Так - вперед, считайте на калькуляторах, компах, нейросетях и пр.

Вот только интересно, как уважаемый палеонтолог будет решать систему дифференциальных уравнений охрустительной размерности, которые будут включать в себя следующий список:

1. Газовые Клайперона-Менделеева, Навье-Стокса

2. Теплопроводности и диффузии

3. Фазовые переходы жидкостей и твердых тел

4. Гравитационный градиент в жидкостях и газах

5. Динамика хим. реакций (например горения)

6. Кинематика движения

и т.д. и т.д.

В реальности даже отдельное диф.уравнение в четырехмерном пространстве не имеет общего алгоритма решения. Так, что метеорологи-климатологи испускают лютую наукообразную смесь шулерства и профанации под видом своих прогнозов, а наивные (во всяком случае в смысле прикладной математики) обыватели не только принимают это за чистую монету, но и в лучших традициях Полиграфа Полиграфовича раздают ценные указания.

Теперь о джоулях. Кинетическая энергия 1 кг движущегося со скоростью 10 км/сек - 50 Мдж , энергия испарения 1 кг воды - 2,3 Мдж , объявленный размер каменюки 15 км, его объем более 1000 куб. км, следовательно при переходе 10% энергии движения каменюки в нагрев воды должно испариться более 2000 куб.км океанской воды.

Никогда не пробовал "рассуждать на пальцах", анализировать явления и факты, решать задачи, оперировать с цифрами, да было дело, грешен. Всякий раз использовались серые клеточки в голове, нейроны называются, а "рассуждать на пальцах"- это, наверное, привилегия палеонтологов.

Если уважаемому палеонтологу хочется ознакомиться с детальной картиной решения практической задачи на самом простом примере, здесь на Элементах Борис Штерн разложил по полочкам "Задачу трех тел", рекомендую-

следовательно при переходе 10% энергии движения каменюки в нагрев воды должно испариться более 2000 куб.км океанской воды.

Тут толком посчитать сложно, при такой скорости вода себя поведет как твердое вещество, собственно как горная порода. Таким образом испарится лишь тот объем который попал в радиус метеорита, соответсвенно 15 км на сколько там глубина была не помните? Эта величина больше или меньше посчитанной вами по энергии? Далее будет испарятся уже осадочные породы и насколько хватит энергии может и скальные. Собственно после удара конечно вода зальет кальдеру и наверное тоже нагреется и даже немного испарится но это уже будет не тот масштаб, хотя наверное его тоже можно оценить.-

К вопросу куда делась энергия удара и как долго рассеивалась.

https://elementy.ru/novosti_nauki/433671/V_techenie_milliona_let_posle_padeniya_asteroida_pod_Chiksulubskim_kraterom_rab otala_gidrotermalnaya_sistema?story=93 -

спасибо, но там вообще еще все сложнее каким то образом предполагается что расплавленная до 1700 град порода всплеском внутри кратера накрыла большой объем морской воды. Честно говоря выглядит это все очень нереалистично.

-

Теплообмен между лавой (расплавом) и водой происходит не одномоментно через весь объем, а по небольшой площади поверхностного контакта. Никакого мгновенного испарения, взрыва всего объема воды не происходит. Лава спокойно стекает в море или изливается на дне. На лаве образуется корка, расплав долго остывает, отдавая тепло из глубины простой теплопроводностью. Вулканологи спокойно хотят по застывшей корке горячей внутри лавы.

-

-

-

-

-

-

средней температуры на поверхности Земли на 15° (от 17–18° до примерно 3°). Для сравнения, сегодня средняя поверхностная температура около 15°.Так. Полный стоп! Ведь нас уже которое десятилетие пужаютЪ, что увеличение на полтора-два градуса от "текущего" среднего уровня - это хана всему... А тут выходит, что в конце Пермского периода все жили не тужили и в ус не дули... оО

Это какая-то неправильная статья! На костёр сих б-гмерзких еретиков!! ¬¬

-

-

Какого-какого периода?

Ну, да. Заговорился... :)

Хотя разницы между Пермским и Меловым, емнип, не особо видно было (с т.з. температурного режима..).-

На границе перми-триаса вымирание было более масштабное, чем на границе мела-кайнозоя. 93% против 76%. В первом случае не метеорит постарался, а Сибирский вулканизм. Тогда температура повысилась на 10 -12 градусов из-за парникового эффекта, концентрация углекислого газа с 400 ppc возросло до ~2500, закислился океан, почти все повымирали.

-

-

Я не слышал версий, что в результате глобального потепления погибнем все.

А то выходит примерно как "У меня всего 38, а меня уже пытаются на больничный отправить. А вот у птиц 40 градусов, и они живут и в ус не дуют".

-

ТакЪ. Достаточно адекватные прогнозы пророчат нам климат эоцена. А тогда никаких существенных вымираний не было.

Просто нужно не забывать, что когда климатические алармисты говорят о "невиданном потеплении" - оно невиданное только _за_последний_миллион_лет.-

Важен темп потепления.

А вымирание вполне идет невиданными ране темпами, скажем, среди насекомых вымирают целые семейства. Не из-за климата, правда.-

Важен темп потепления.

Конечно важен. И самый большой темп и амплитуда потепления случается в истории Земли в течение всего двух-трех месяцев. Каждый год - попеременно в каждом полушарии. Даже название у этого явления есть - "весна".

Но удивительным образом его наступление почему-то не приводит к массовым вымираниям видов...вымирание вполне идет невиданными ране темпами

Ну, поскольку в Пермь-Триасовый переход наблюдать тогдашнее вымирание было некому, то таки да - невиданными...-

Ну, поскольку в Пермь-Триасовый переход наблюдать тогдашнее вымирание было некому, то таки да - невиданными...

Пермь-триасовое вымирание было растянуто на 1,5 млн лет, если ничего не путаю. Не стремительное.

Сейчас же за десятилетия вымирают не отдельные виды и даже не рода, а целые семейства (из-за уничтожения среды обитания). Мы живем в период массового вымирания антропогенной природы.

-

-

-

-

Прошу прощения, но ваша логика на мой взгляд звучит примерно так:

"Алармист: - Уровень океана за короткое время поднимется на 10 метров! Десятки городов утонут! Сельхоз.угодья окажутся под водой! Сотни миллионов людей потеряют жилье! Уникальные экосистемы исчезнут!

Вы: - В меловом периоде на месте Европейской части России было море и не было никаких массовых вымираний".

-

Можете показать хотя бы одну научную работу, в которой говорится именно о глобальной катастрофе после потепления на 2 градуса?

Да не вопрос. Вот вам десятки тысяч научных статей:

https://scholar.google.com/scholar?hl=ru&as_sdt=0%2C5&q=global+warming+catastrophe+2+degree&btnG=

Не благодарите! За такое не благодарят... :з

Пыль и тем более сажа в атмосфере вряд ли увеличат её альбедо, скорее, наоборот, значительно уменьшат. Пыль, лежи она на поверхности земли (как песок на пляже) или летай она в воздухе, будет с одинаковой степенью нагреваться солнечными лучами. Можно предположить лишь, что в результате последствий импакта несколько упала температура поверхности, до которой перестали доходить солнечные лучи, но зато увеличилась температура ставшей непрозрачной атмосферы. Можно сделать некоторые предположения насчет того, на кого и как это должно было повлиять.

Перенасыщенная пылью атмосфера вероятно должна была сильно электризоваться, от трущихся друг о друга частиц, в ней происходили сильные электрические разряды, которые сплавляли сгустки пыли в единую массу, которая выпадала на землю. Предположительно, атмосфера должна была быстро самоочиститься и вновь стать прозрачной.

-

Опять про скорость звука забыли.

Да много про что забыли. Первый фрагмент Кометы Шумейкеров — Леви вошёл в атмосферу Юпитера 16 июля в 20:16. При этом возникла вспышка с температурой 24 000 К, облако газов поднялось на высоту до 3000 км, в результате оно стало наблюдаемым с Земли.

В начальной фазе свечения внутри шара от ядерного взрыва огромная температура, но наблюдаемая снаружи температурная яркость невелика и лежит в пределах 10—17 тыс. К. Это объясняется особенностями пропускания света нагретым ионизованным воздухом. Росселандов пробег света (эдакая дальность видимости в плазме) в воздухе на уровне моря составляет при температуре 10 тысяч°C ~0,5 м, 20 тыс.°C 1 см 100 тыс.°C 1 мм. Видимый свет излучает наружный, только начавший нагреваться слой шара с температурой порядка 10 тыс. К, толщина его мала и пробега в полметра хватает, чтобы свет вырвался наружу. Идущий следом слой в >20 тыс. К поглощает и своё и внутреннее излучение, тем самым сдерживая и растягивая во времени его распространение.

Все по классике первая короткая вспышка в УФ, вторая длинная вспышка в видимом и ИК от огненного шара. Какой диаметр огненного шара должен быть в таком случае? У царь-бомбы 4.6 км, у миллиона царь бомб примерно в 250 раз больше - все что было в этой области поднимется в тропосферу. -

Скорость звука в земных породах варьирует от 1,5 до 9 км/сек.

Тело размером в 15 км затормозится в атмосфере Земли (начиная с высоты в 250 км) при прохождении ее наискосок на расстоянии примерно в 1000 км за 2-3 минуты с 25 км/сек до примерно 10 км/сек. За это время его поверхность на глубину в десятки метров уже превратится в плазму и расплав.

При ударе о твердые породы время торможения сократится в сотни (если не в тысячи) раз и ни о каком погружении на глубину в мантию на 15-30 км речь идти не может. Глубина кратера не превысила и десятка км, причем расплавленная и испарившаяся масса астероида и земных пород расплескалась примерно так, как на иллюстрациях к статье.-

Глубина кратера не превысила и десятка км, причем расплавленная и испарившаяся масса астероида и земных пород расплескалась примерно так, как на иллюстрациях к статье.

Абсолютно не так. В статье рассматривается удар метеорита в сферическом вакууме (на Луне). А в атмосфере будет такой силы восходящий поток (ядерный грибок), что вся пыль улетит в тропосферу, как при сверхмощном ядерном взрыве, а не отлетит по параболе. Кинетическая энергия тела на скорости 10 км/сек ~ 50 МДж/кг, что в 10 раз выше тротилового эквивалента, так что расплавить/испарить хватит с избытком.-

#что в 10 раз выше тротилового эквивалента, так что расплавить/испарить хватит с избытком#

Разумеется, хватит. Но почему-то не хватает. Тело метеорита, создавшего аризонский кратер, хоть и потеряло львиную долю своей массы, но дошло до глубины в километр.

А ведь масса тела растёт пропорционально кубу размера (или радиуса, если тело сферическое), а взаимодействие с окружающей средой пропорционально квадрату. Поэтому тело до 1 км будет взаимодействовать с недрами совсем не так, как тело диаметром 15 км. И ведь законы сохранения! Даже превратившись в плазму, тело продолжит по инерции двигаться дальше, пока его не разрушат деформации, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ СО СКОРОСТЬЮ ЗВУКА. Про водяной резак знаете? Это когда вода, разогнанная до сверхзвуковой скорости, режет сталь и камень.-

Даже превратившись в плазму, тело продолжит по инерции двигаться дальше, пока его не разрушат деформации, РАСПРОСТРАНЯЮЩИЕСЯ СО СКОРОСТЬЮ ЗВУКА. Про водяной резак знаете? Это когда вода, разогнанная до сверхзвуковой скорости, режет сталь и камень.

Да, резак со звуком ))) Про кумулятивную струю знаете, это когда металлический пест разогнан до скорости в ~2 раза меньше чем ваш метеорит пробивает твердую преграду. Давления в точке столкновения таковы, что предел текучести любого металла превышен и можно применить гидродинамическое описание. При этом вязкость и вязкое трение разогревает материал, можете также вычислить число Рейнольдса и выяснить является ли поток ламинарным или турбулентным.

Обогащайте свои знания новыми аналогиями.

-

-

-

-

Динозавры, как наземные, так и морские с птерозаврами, начали вымирать за миллионы лет до Чиксулубского импакта. Насколько мне известно, нет ни одной находки их ископаемых (за исключением птицеобразных) выше иридиевого слоя от этой катастрофы...

-

Может поставил точку в конце процесса. Но экологическая гипотеза отвергается зря, предпочитая голливудский катастрофический сценарий.

Как объяснили, выживание редких животных зависит от наличие среды. Да и при споровых растениях доминировали совсем другие животные.

Вот бобров всех вывели, потом осталось несколько изолированных популяций, а недавно они начали своё обратное наступление (к ненависти фермеров). Наверное экономические преобразование в селе (поля заросли кустами) способствует обратному продвижению бобров. -

Динозавры на момент вымирания были в крайне хорошем состоянии - их известное нам разнообразие в конце Мелового периода было выше, чем, к примеру, их известное нам разнообразие в конце Юрского периода. Ну и да - "наземные, так и морские" это детский сад агуша, извиняясь за выражения - ибо как у Крылова с лестью "уж сколько раз твердили миру" - что морские животные Мезозоя это НЕ динозавры.

-

On the roles of function and selection in evolving systems, Proceedings of the National Academy of Sciences (2023).

https://www.researchgate.net/publication/374770989_On_the_ro

Там перо приложили и философы. И что там имеется более фундаментальный закон, чем просто биология. Но, что всё усложняется и эволюционирует не только природа, но и галактики, минералы.

Соответсвенно не забываем что растительноядные питаются не только травой и листвой но и корой и ветками, т.е. и они могли протянуть но голодно это время.

Катастрофа получается уже не такой уж катастрофой, но учитывая что пережить это все проще было мелким а динозавров мелкого класса к тому времени не осталось их судьба была предрешена и даже если какие то локальные трицератопсы на севере америке пережили эту зиму массовая смена биоты их доконала

-

Катастрофа получается уже не такой уж катастрофой

Ага, вымерли все аммониты, в целом сильно пострадала вся морская фауна, даже морские ежи детритофаги, все летающие ящеры сгинули, из птиц выжили лишь одни веерохвостые и те не все, дины все исчезли, вымерли все крупные хищные и растительноядные звери, большинство крокодиломорфов пошла ту да же. Массовая гибель растительности фиксируется огромным количеством cпор грибов по всему миру (росли на погибших растениях).

Ничего катастрофического... :)-

все аммониты, в целом сильно пострадала вся морская фауна, даже морские ежи детритофаги, все летающие ящеры сгинули

ну сами же подтверждаете мои слова, я писал о деревьях и наземной биоте, которая дает семена и споры, а вот то что затемнение ударило по производству фитопланктона это же очевидно, отсюда посыпалось остальнео зоопланктон, моллюски, и в основе своей завязанные на море птерозавры.из птиц выжили лишь одни веерохвостые

многие из которых растительноядныевымерли все крупные хищные и растительноядные звери, большинство крокодиломорфов

которым трудно найти большие объемы корма о чем и говорил.Массовая гибель растительности

несомненно была поскольку были пожары, что не догорело массово гибло если не было холодостойким при похолодании, плюс папоротники плохо переносят серу а ее мы помним выделилось много, т.е. массовую гибель не отрицает никто, потому грибам было чем поживится. Но я более чем уверен что древесные могли пережить без гибели ствола в ряде регионов.Ничего катастрофического... :)

в ряде регионов для мелких зверушек так напротив пир был и праздник, хищники и главные травоядные погибли, и тебе еда и тебе трупы и грибы растут в изобилии, а через год все поперло в рост.

Комбинированное воздействие пыли, серы и сажи должно было привести к быстрому (в течение полугода) снижению средней температуры на поверхности Земли на 15°Если воздействие пыли и сажи таково, что нарушается теплообмен (они становятся барьером, теплоизолятором), то, по-видимому, в обе стороны!?

Тогда с чего, вдруг, должно произойти столь быстрое снижение температуры аж на 15 градусов? Грубо говоря, ночью холодно не потому, что темно, а, потому что теплообмен направлен в обратную сторону - с земли в космос, - тогда, как днем - из космоса на землю. Если теплообмен с космосом почти прекращается, то уже особо и не важно - где темно, а где светло, поскольку теплообмен т.с. "под колпаком", как в чайнике, будет лучше и он будет выравнивать температуру, повсеместно. А загрязненная пылью и сажей атмосфера, скорее всего, приобретет лучшие теплопроводные свойства, нежели абсолютно чистая, выравнивая температуру по поверхности планеты.

Вулканические извержения [незначительно, на 0,5-2 градуса] понижают среднюю температуру, по-видимому, за счет увеличения теплоемкости атмосферы в верхних слоях - за счет присутствия в ней вулканического пепла. Опять же, это смотря, как считать среднюю температуру! Может быть после извержения вулкана температура просто становится более равномерной за счет увеличения теплопроводности загрязненной атмосферы? Т.е. минимум повысится, а максимум понизится. При этом, минимум над полярными шапками увеличить сложнее, чем уменьшить максимум над экватором, вот и получается уменьшение как бы "средней" - арифметически, между максимумом и минимумом - температуры.

Тем не менее, можно предположить, что выбросы от импакта понизили её еще больше, за счет еще большего увеличения теплоемкости атмосферы. Но падение температуры, скорее всего, не будет быстрым - и выбросы горячие, и теплообмен с космосом [согласно статье] ими же уже нарушен.

По факту, после оседания вулканического пепла температура становится даже чуть выше нормы - пепел отдает накопленное [а не отраженное в космос] солнечное тепло.

В связи со сказанным, думаю, не стоит ожидать снижения температуры атмосферы после импакта на порядок выше, чем от извержения вулкана.

Ещё просьба к ботаникам: поставьте эксперимент сколько лет может обычное простое дерево прожить в гибернации. Ну или обнародуйте наконец давно вам известные данные из анналов :)

По моим наблюдениям за дохнущим от повреждений ясенем похоже что 2-3 года может простоять живое без листьев.

Ещё недавно прочел что всемирное потепление связано с тем что потеплело вокруг старых метеостанций попавших в разросшиеся города где температура выше на пару градусов чем за окраиной.

Мел-палеогеновое вымирание

-

14.11.2023Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизниАнна Новиковская • Новости науки

14.11.2023Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизниАнна Новиковская • Новости науки

-

10.11.2023Падение Чикшулубского астероида на полтора года погрузило Землю во тьмуАлександр Марков • Новости науки

10.11.2023Падение Чикшулубского астероида на полтора года погрузило Землю во тьмуАлександр Марков • Новости науки

-

22.07.2021Разнообразие динозавров начало снижаться за 10 миллионов лет до падения Чиксулубского астероидаАндрей Журавлёв • Новости науки

22.07.2021Разнообразие динозавров начало снижаться за 10 миллионов лет до падения Чиксулубского астероидаАндрей Журавлёв • Новости науки

-

21.04.2021От чего вымерли динозавры — 2Павел Скучас, Андрей Журавлёв, Алексей Иванов, Кирилл Еськов • Библиотека • «Троицкий вариант» №6(325), 2021

21.04.2021От чего вымерли динозавры — 2Павел Скучас, Андрей Журавлёв, Алексей Иванов, Кирилл Еськов • Библиотека • «Троицкий вариант» №6(325), 2021

-

19.03.2021От чего вымерли динозавры?Борис Штерн, Алексей Иванов, Андрей Журавлёв, Павел Скучас, Кирилл Еськов • Библиотека • «Троицкий вариант» №5(324), 2021

19.03.2021От чего вымерли динозавры?Борис Штерн, Алексей Иванов, Андрей Журавлёв, Павел Скучас, Кирилл Еськов • Библиотека • «Троицкий вариант» №5(324), 2021

-

29.07.2020Загадочные вымершие ракообразные циклиды наконец выходят из забвенияАнтон Нелихов • Новости науки

29.07.2020Загадочные вымершие ракообразные циклиды наконец выходят из забвенияАнтон Нелихов • Новости науки

-

25.06.2020В течение миллиона лет после падения астероида под Чиксулубским кратером работала гидротермальная системаВладислав Стрекопытов • Новости науки

25.06.2020В течение миллиона лет после падения астероида под Чиксулубским кратером работала гидротермальная системаВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

21.05.2018Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

21.05.2018Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

-

12.02.2018Почему аммониты вымерли, а наутилусы — нет?Александр Мироненко • Задачи

12.02.2018Почему аммониты вымерли, а наутилусы — нет?Александр Мироненко • Задачи

-

13.11.2017Филогенетическая реконструкция подтвердила, что млекопитающие стали дневными только после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

13.11.2017Филогенетическая реконструкция подтвердила, что млекопитающие стали дневными только после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Схема Чикшулубского импакта (слева) и осаждения импактных выбросов в местонахождении Танис (Tanis, Северная Дакота) в 3000 км к северу (справа). Астероид (углистый хондрит) диаметром 10–15 км прилетел с северо-востока и упал под углом 45–60° в мелкое море, на дне которого был слой осадочных пород с высоким содержанием серы (Sedimentary target) на гранитном основании (Shocked granitic basement). Кинетическая энергия удара оценивается в 3×1023 джоулей (6×107 мегатонн в тротиловом эквиваленте, 4×109 Хиросим или миллион «Царь-бомб»). Из места падения разлетелись разнообразные по составу и размеру частиц импактные выбросы (Ejecta). Ударные волны (Shock waves) спровоцировали землетрясения во многих районах, в том числе в Танисе, где огромная волна поднялась из моря вверх по руслу реки (Point bar — обычные речные отложения, сформировавшиеся до импакта). В первые два часа Танис бомбардировали переплавленные импактные сферулы (Impact melt spherules, красные овалы). Они захоронились вместе с речными рыбами в слое песчаников и алевролитов (Siltstone and sandstone), созданном гигантской волной (Tanis K-Pg event deposit). В этом слое отсутствуют частицы, которым требовалось более двух часов, чтобы достичь Таниса и осесть там. Затем в течение нескольких (не более 20) лет поверх слоя со сферулами и осетрами оседали мелкие импактные выбросы: крупицы кварца, подвергшиеся воздействию очень высокого давления (shocked mineral clusts, светло-серые ромбы), богатая никелем шпинель (Ni-rich spinel) и силикатная пыль, состоящая из измельченных пород, выброшенных из кратера, и обогащенная материалом самого астероида, в котором, как и в других углистых хондритах, было много иридия (Ir-rich silicate dust). Изучение этого аргиллитового слоя (Claystone) позволило оценить размер частиц силикатной пыли (Focus interval for grain-size analysis, желтая стрелка на рис. d). Выше лежат палеогеновые лигниты (бурый уголь, Coal). Изображение из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience