Кайнозойская эра началась весной

Уникальное палеонтологическое местонахождение Танис в Северной Дакоте (США) сформировалось в первые десятки минут после падения Чиксулубского астероида, завершившего мезозойскую эру. Гигантская волна поднялась вверх по руслу реки, впадавшей в морской залив, заживо похоронив под слоем тонкозернистого осадка многочисленных пресноводных рыб. Детальное изучение микроструктуры и изотопного состава прекрасно сохранившихся рыбьих костей показало, что все рыбы, по-видимому, погибли, когда в Северном полушарии наступила весна, — в начале периода обильного питания и быстрого роста. Этот вывод, полученный группой европейских палеонтологов, неплохо согласуется с опубликованными двумя месяцами ранее выводами их американских коллег, по мнению которых катастрофа, положившая конец эре динозавров, произошла в период с апреля по июль.

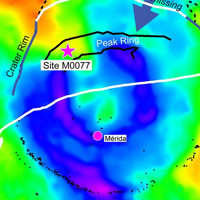

Рубеж мезозойской и кайнозойской эр, к которому приурочено одно из крупнейших массовых вымираний в истории земной жизни (см.: Мел-палеогеновое вымирание, Cretaceous–Paleogene extinction event), маркируется в геологической летописи слоями пород, сформировавшимися в результате падения Чиксулубского астероида (Chicxulub, теперь его принято называть Чикшулубским, поскольку буква x в латинской транскрипции юкатекского языка читается как русская «ш»). Толщина и структура этих слоев зависят от расстояния до места импакта (P. Schulte et al., 2010. The Chicxulub Asteroid Impact and Mass Extinction at the Cretaceous-Paleogene Boundary). Например, мелкие импактные сферулы (см. Spherules) разлетались дальше, чем крупные. Но есть и общие черты, обнаруживаемые по всему миру, такие как тонкий прослой мелких частиц с повышенным содержанием иридия. Это мелкая импактная пыль, оседавшая в последнюю очередь и содержащая высокую долю вещества самого астероида (а не только земных пород, выброшенных ударом), именно поэтому в ней так много иридия.

Момент падения Чиксулубского астероида сейчас официально (то есть решением Международной стратиграфической комиссии) считается моментом окончания мезозойской эры и начала кайнозойской. Все импактные отложения, таким образом, относятся уже к кайнозою — к первым его минутам, дням или месяцам.

К сожалению, в большинстве случаев импактные отложения не содержат достаточно подробных палеонтологических данных, позволяющих понять, что именно происходило с живыми существами во время катастрофического события. Ярким исключением является местонахождение Танис (см. Tanis fossil site) в Северной Дакоте, открытое в 2008 году. Его долго и тщательно изучали, не спеша делиться с общественностью предварительными результатами. Лишь в 2019 году в журнале PNAS появилась сенсационная статья с подробным описанием танисских находок (R. A. DePalma et al., 2019. A seismically induced onshore surge deposit at the KPg boundary, North Dakota).

Исследователям удалось с небывалой детальностью реконструировать события, происходившие в первые десятки минут после того, как в 3000 км к югу от Таниса упал Чиксулубский астероид.

66 миллионов лет назад, по территории, которую сейчас мы называем Северной Дакотой, между высокими лесистыми берегами текла с запада на восток извилистая река, богатая рыбой. Она впадала в находившееся неподалеку море (см. Western Interior Seaway), где водились аммониты, мозазавры и другая мезозойская морская фауна. Импакт спровоцировал мощные землетрясения во многих точках планеты, в том числе и в окрестностях Таниса. Поднятая землетрясением гигантская волна (сейша) устремилась вверх по течению реки, увлекая с собой морскую живность, прибрежную растительность (включая целые древесные стволы и ветки с листьями), а также многочисленных речных рыб — в основном осетрообразных (осетров и веслоносов).

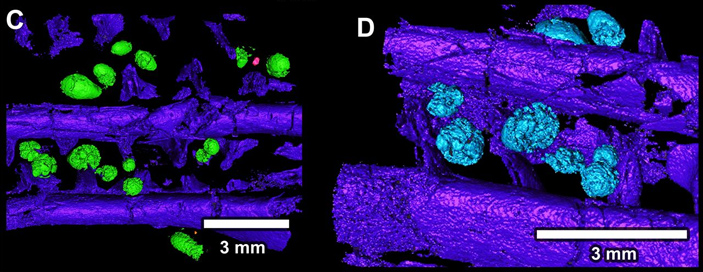

Непосредственно перед катастрофой рыбы мирно кормились на дне реки. Впрочем, нельзя сказать, что ничто не предвещало беды: еще до прихода убийственной волны реку начали бомбардировать импактные сферулы диаметром 0,3–1,4 мм (это типичный размер сферул для местонахождений, удаленных от точки импакта примерно на 3000 км). Многие сферулы застряли в жабрах осетровых (рис. 2), но ни одна не попала в пищеварительный тракт. То, что осетры не успели наглотаться сферул, хотя успели с ними встретиться на дне реки — весомый аргумент в пользу того, что рыбы погибли в течение очень короткого промежутка времени после импакта.

Рис. 2. Импактные сферулы (микротектиты), застрявшие в жаберных тычинках веслоноса. Изображение из статьи R. A. DePalma et al., 2019. A seismically induced onshore surge deposit at the KPg boundary, North Dakota

Налетевшая волна похоронила рыб заживо под слоем тонкозернистого осадка, предварительно развернув их хвостами по направлению потока (то есть против течения реки, рис. 3). Мгновенное захоронение обеспечило великолепную сохранность окаменелостей.

Рис. 3. Осетрообразные из Таниса, ориентированные хвостами по направлению потока. Изображение из статьи R. A. DePalma et al., 2019. A seismically induced onshore surge deposit at the KPg boundary, North Dakota

Вместе с речными рыбами оказались погребены принесенные из моря раковины аммонитов, зубы акул и мозазавров, фораминиферы и другие морские обитатели, а также стволы и ветви деревьев (некоторые — прямо с листьями, на которых сохранились ходы, проеденные насекомыми-минёрами). Сразу над толщей осадка, принесенного волной, лежит классический глинистый прослой с повышенным содержанием иридия (как уже говорилось, это самая тонкая фракция импактных выбросов, которая оседала медленнее всех). Еще выше находится слой континентальных отложений с пыльцой и спорами растений, среди которых резко повышена доля папоротников. Это типичный для раннего послекризисного этапа «папоротниковый пик», свидетельствующий о резком обеднении наземной флоры. Считается, что папоротники буйно разрослись на пустошах, образовавшихся после гибели доминирующих растений. Растительность пострадала из-за грандиозных пожаров, вызванных тепловой волной от импакта и падающими с небес раскаленными импактными выбросами, а также от огромного количества пыли и аэрозолей, поднявшихся в воздух и затмивших солнечный свет, вызвав долгую, холодную и темную импактную зиму (см. Impact winter).

Исключительная сохранность танисских ископаемых побудила сразу две независимые группы исследователей заняться выяснением вопроса о том, в какое время года произошла катастрофа. Вопрос может показаться праздным, но на самом деле важно знать как можно больше подробностей о былых экологических катастрофах — хотя бы для того, чтобы лучше понимать их причины, механизмы и избирательность (почему одни группы организмов пострадали сильнее других).

Американские палеонтологи, давно изучающие танисское местонахождение, опубликовали свои результаты 8 декабря 2021 года в журнале Scientific Reports (R. A. DePalma et al., 2021. Seasonal calibration of the end-cretaceous Chicxulub impact event). Их европейские коллеги отправили свою статью в журнал Nature еще в июне 2021 года, по-видимому, ничего не зная о результатах американцев. Публикация состоялась 23 февраля 2022 года (M. A. D. During et al., 2022. The Mesozoic terminated in boreal spring).

Вывод первой статьи — астероид упал поздней весной или летом (скорее всего, не раньше апреля, но и не позже июля). Вывод основан на нескольких группах данных.

Во-первых, авторы изучили срезы прекрасно сохранившихся рыбьих костей, на которых видно характерное чередование темных и светлых полос. Темные полосы соответствуют весенним и летним месяцам, когда рыбы активно питаются и быстро растут, светлые — осенним и отчасти зимним, когда пищи становится меньше, а рост замедляется. В разгар зимы, когда рост кости практически останавливается, на периферии светлого слоя формируется так называемая «линия задержанного роста» (line of arrested growth, LAG). По этим линиям у многих внетропических холоднокровных животных легко определяются годовые циклы нарастания кости. Согласно имеющимся палеогеографическим и палеоклиматическим реконструкциям, 66 млн лет назад Танис находился примерно на 50° северной широты, средняя температура зимой здесь составляла от 4 до 6°C, летом — около 19°C. Таких сезонных колебаний температуры более чем достаточно для выраженных сезонных колебаний скорости роста костей.

Во-вторых, структуру костей сопоставили с изотопным составом углерода (величина δ13C положительно коррелирует с интенсивностью питания и общей активностью рыбы) и кислорода (δ18O растет при жизни в соленой воде и снижается в пресной, а многие осетрообразные — проходные рыбы). Все эти данные, как выяснилось, хорошо согласуются друг с другом. Получилось, что танисские осетры весной и летом жили в пресной воде, хорошо питались, а их кости быстро росли. Осенью и зимой они уходили в море, их рацион становился более скудным, а кости росли медленнее (рис. 4). Такой же анадромный образ жизни ведет и большинство современных осетровых. Ну а погибли танисские осетры, судя по этим данным, весной или летом, потому что самый внешний слой их костей соответствует пресной воде, хорошему питанию и быстрому росту. У веслоносов, как сообщают авторы, уровень δ18O колеблется слабо и соответствует постоянной жизни в пресной воде (небольшие колебания связаны с сезонным перепадом температур).

Рис. 4. Рост кости (луча грудного плавника) одного из танисских осетров. A — сезонные колебания δ18O, отражающие анадромный образ жизни: осенью и зимой рыба жила в море, весной и летом — в реке. B — колебания δ13C отражают усиленное питание в весенне-летний период и скудное — осенью и зимой. C — микрофотография среза той же косточки. Стрелками отмечены линии задержанного роста (LAGs), образующиеся зимой. D — идеализированная схема того, что видно на рисунке С. Изображение из обсуждаемой статьи R. A. DePalma et al. в Scientific Reports

Третий источник данных, использованный американскими исследователями — ископаемые насекомые и следы их жизнедеятельности. В импактных отложениях Таниса есть взрослые поденки, которые, по-видимому, тоже были захоронены живьем. Эти насекомые очень нежные и вряд ли сохранились бы в ископаемом состоянии, если бы волна пришла уже после их гибели. Кроме того, на многих листьях (в том числе прикрепленных к веткам, а значит тоже, скорее всего, захороненных «живьем») имеются мины — ходы, проеденные растительноядными насекомыми. И поденки, и мины свидетельствуют в пользу того, что катастрофа произошла поздней весной или летом.

Четвертый источник данных — диапазон размеров сеголетков (рыб, не достигших годовалого возраста). Судя по этому диапазону и с учетом данных по срокам нереста и скорости роста современных рыб из семейств осетровых, веслоносовых и амиевых (амиевые тоже найдены в Танисе), снова получилось, что рыбы, скорее всего, погибли во второй половине весны или в первой половине лета.

На основе всей совокупности данных авторы заключили, что окончание мезозойской эры, по-видимому, пришлось на весенне-летний период: не раньше апреля, но не позже июля.

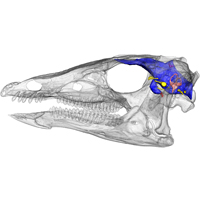

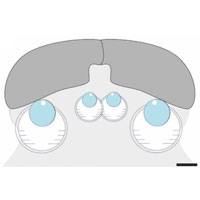

В статье европейской группы, опубликованной в журнале Nature вчера, вывод звучит немного по-другому: весна! Европейские исследователи, в отличие от американских коллег, не рассматривали данные по насекомым и размерам сеголетков (авторы работали на разрезе в Танисе всего 10 дней в августе 2017 года и благодарят первого автора американской статьи, Роберта ДеПальму, «за помощь в поле и доступ к образцам»). Они полагались только на изучение идеально сохранившихся костей шести рыб (трех осетров и трех веслоносов), но использовали более изощренные методы. В частности, они получили детальные трехмерные изображения костей (состоящие из множества последовательных виртуальных срезов) при помощи синхротронной микротомографии, работая в Европейском центре синхротронных исследований в Гренобле (ESRF). Это позволило более аккуратно и надежно выделить в костях сезонные слои, учитывая при этом не только внешний вид и изотопный состав кости, но и другие признаки, такие как размер и количество остеоцитов, от которых в ископаемых костях остаются «остеоцитные лакуны». Измерить и подсчитать их на двумерных срезах проблематично — для этого нужны трехмерные реконструкции. С началом периода быстрого роста кости размер и плотность остеоцитов быстро увеличиваются, а к осени начинают снижаться (рис. 5).

Рис. 5. Линии нарастания и δ13C в зубной кости одного из танисских веслоносов. Красными стрелками отмечены LAGs — линии зимнего прекращения роста. a — δ13C (чем выше этот показатель, тем активнее питался веслонос), b — виртуальный срез кости, полученный при помощи синхротронной микротомографии, с — карта плотности и размеров остеоцитов (оранжевые области соответствуют максимальным значениям этих показателей, сиреневые — минимальным), d — тонкий срез той же кости в проходящем свете. Growth mark — годовой цикл, заключенный между двумя LAGs и включающий весенне-летнюю зону быстрого роста (zone) и осеннюю область замедленного роста (Annulus). Длина масштабных отрезков — 1 мм. Изображение из обсуждаемой статьи M. A. D. During et al. в Nature

В итоге авторы пришли к выводу, что у всех шести изученных рыб последний (самый внешний) LAG располагается неглубоко под наружной поверхностью кости, а δ13C и плотность остеоцитов в поверхностном (самом молодом, образовавшемся перед гибелью) слое хоть и превышает зимние значения, но, как правило, еще не достигает максимальных (летних). Таким образом, получается, что рыбы погибли скорее весной, чем в разгар лета.

Авторы обеих статей рассуждают о пользе их выводов для понимания избирательности великого мел-палеогенового вымирания, однако конкретики в их рассуждениях довольно мало. Если в момент импакта в Северном полушарии стояла весна — время, когда многие живые существа приступают к размножению, — это могло плохо сказаться на перспективах выживания видов. Особенно если они плохо умели переносить холод и голод (ведь та трагическая весна сменилась не летом, а импактной зимой, продлившейся, возможно, годы) или если яйца не высиживались теплокровными родителями, а зависели от окружающей температуры.

Однако в Южном полушарии была осень, что повышало шансы на выживание, особенно у тех животных, которые успели залечь в спячку в норах. Не исключено, что некоторые мезозойские млекопитающие так и поступали осенью. Это могло помочь им пережить пожары, вызванные тепловой волной от импакта и инфракрасным излучением от падающих импактных выбросов. Следы мощных пожаров найдены в обоих полушариях.

Впрочем, обитателям низких широт, где смена зимы и лета выражена слабо или вовсе не выражена, было в общем-то всё равно, в каком месяце упадет астероид.

Пожалуй, самая интересная идея состоит в том, что если в момент импакта на севере была весна, то это может объяснить, почему в Южном полушарии наземные сообщества умеренного пояса, по некоторым данным, восстановились после кризиса вдвое быстрее, чем в Северном (M. P. Donovan et al., 2016. Rapid recovery of Patagonian plant–insect associations after the end-Cretaceous extinction). С другой стороны, сам астероид упал все-таки в Северном полушарии, так что и эта идея не бесспорна.

Так или иначе, не может не радовать, что наука уже в состоянии довольно надежно установить, в какое время года упал астероид 66 миллионов лет назад. Эти сведения наверняка пригодятся при дальнейшем изучении механизмов экологических катастроф.

Источники:

1) Robert A. DePalma, Anton A. Oleinik, Loren P. Gurche, David A. Burnham, Jeremy J. Klingler, Curtis J. McKinney, Frederick P. Cichocki, Peter L. Larson, Victoria M. Egerton, Roy A. Wogelius, Nicholas P. Edwards, Uwe Bergmann & Phillip L. Manning. Seasonal calibration of the end-cretaceous Chicxulub impact event // Scientific Reports. 2021. DOI: 10.1038/s41598-021-03232-9.

2) Melanie A. D. During, Jan Smit, Dennis F. A. E. Voeten, Camille Berruyer, Paul Tafforeau, Sophie Sanchez, Koen H. W. Stein, Suzan J. A. Verdegaal-Warmerdam & Jeroen H. J. L. van der Lubbe. The Mesozoic terminated in boreal spring // Nature. 2022. DOI: 10.1038/s41586-022-04446-1.

См. также:

1) Лекция Александра Маркова «Массовое вымирание на рубеже мезозоя и кайнозоя», 2021: Часть 1, Часть 2.

2) Подборка материалов по мел-палеогеновому вымиранию на «Элементах».

-

Александр Владимирович, спасибо за интересную статью! А просто любопытно - были ли найдены в обсуждаемых слоях останки динозавров? Неужто никого из них не смыло волной в момент катастрофы?.. А то вы, конечно, очень убедительно обосновали в известном выступлении, что дины перед импактом не были вымирающей группой, а местами даже и процветали, но было бы классно получить настолько прямое подтверждение этому тезису :-)

А если копнуть дальше - могла ли после удара астероида измениться вытянутая орбита Земли или прецессия оси? (Просьба не отвечать - это троллинг)

"Северный-южный" полюс определяется вращением планеты. Если вы стоите на северном полюсе, то звёзды над вашей головой будут вращаться по часовой стрелке. Никакого другого определения северного полюса нет.

Магнитный же полюс может меняться сколько угодно, может быть даже на экваторе, что неоднократно случалось в Истории Земли. Например, когда изливались сибирские траппы, магнитный полюс находился в акватории современного Охотского моря.

А почему волна названа сейшей? А не цунами? Сейши - стоячие резонансные волны, они не мчатся по руслам и долинам. Их период обычно много часов. Это очень медленные поднятия и опускания воды в закрытых водоёмах. Никуда не мчащиеся по территории.

-

Когда цунами входит в устье реки, возникает Бор.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бор_(волна)

Хорошее исследование. Напомнило классическое: "Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое" (ц)

(конец мезозойской и начало кайнозойской эры)-

-

Возможно, авторы, назвав волну сейшей, ориентировались на её происхождение. Вики пишет: "Сейши являются результатом резонансных явлений в водоёме при интерференции волн, отражённых от границ водоёма".

Метеорит упал, породив волны, которые самопородили высоченную сейшу, гребень которой пошел вверх по реке в виде бора. Этакое супер поророко.

Однако, мысли авторов были заняты другой темой, поэтому детально расписывать это всё они не стали.-

Да, понимаю; но сейши медленные, поднятие горба тянется часами. И они не распространяются по местности - это стоячие волны. Поэтому непонятно, как сейша могла двигаться по долине. Это противоречит природе сейши как стоячей резонансной волны. Написали бы авторы бор, поророко или цунами - вопросов бы не было. Но они выбрали именно сейши, которые имеют совсем другую картину - что и непонятно.

Может, они ошиблись с сейшами в этом случае? Если нет - хочется понять основания авторов назвать идущую по долине волну сейшей. На мой взгляд, тут несоответствие природе сейши. У сейши нет идущего по местности фронта.-

Собственно, о существовании сейшей я узнал из вашего поста.))) Но это не значит, что я согласен с вашим взглядом на их природу. Давайте не бояться упрощений. Стоячая волна есть сумма двух волн, "бегущих" навстречу вдруг другу. Амплитуда складывается из двух значений и изменяется только по вертикали. Скорость подъема амплитуды зависит от скоростей схождения волн. Стоячие волны не будут двигаться, если водоем окружен высокими берегами.

Здесь космическая гора упала в залив с впадающей в неё рекой. То есть, это был не бассейн с равновысокими стенками. Часть ударной энергии сразу ушла в Карибское море в виде цунами и не вернулась. Другие же участки первичной волны отразились от хаотичных берегов залива и, получив каждая свой импульс и свою частоту, устремились обратно к точке падения - навстречу друг другу. Сталкивались волны, понятное дело, хаотично, но нашлись 2 такие, частоты которых резонансно совпали, и поднялась гигантская сейша. Представьте, что перед устьем реки в море вздымается высоченный купол. Какая-то его часть и ушла вверх по реке.

Да, авторы несколько вольно обошлись с понятием сейша. Стоячие волны внутри равномерно окруженного водоема будут колебаться, пока не кончится энергия. Здесь же сейша возникла один раз внутри неравномерных берегов и погибла, растратив всю энергию на движение против течения реки.

И вот тут возникает ещё один вопрос. Раз уж докопались, что метеорит упал весной, то настала очередь разобраться с тем, с какой стороны и под каким углом он врезался в землю.

-

-

-

-

Думаю, например, что по содержимому пищеварительного тракта можно определить, произошло ли это событие до, во время, или после обеда, а зная время кормёжки данного вида, можно найти время суток.

Другой способ: по суточным миграциям. Например, дневные виды животных должны быть активны днём, а ночью находиться в убежищах, и наоборот для ночных видов.

Не знаю, можно ли тут использовать циркадные ритмы растений.

en.wikipedia.org/wiki/Circadian_rhythm#In_plants

Думаю, вероятнее всего, кайнозой начался утром, так как метеориты чаще падают на ведущее (утреннее) полушарие Земли, чем на ведомое (вечернее), и если это произошло во второй половине весны, то, вследствие продолжительности дня и ночи, вероятнее это случилось в светлое время суток, чем в тёмное. (Танис расположен на 12° западнее Чикшулуба, то есть там было на 48 минут более раннее время суток. С другой стороны, Танис расположен на ~ 2700 км севернее, что должно соответствовать большей продолжительности дня и более раннему восходу).

Приблизительно известны угол падения (45–60° к горизонту) и направление (с северо-востока).

en.wikipedia.org/wiki/Chicxulub_crater#Impact_specifics

Точных данных по скорости столкновения я пока не нашёл (разброс данных в диапазоне 12–30 км/с). Думаю, скорость астероида можно найти косвенно, исходя из энергии столкновения и масштабов разрушений.

Если знать время, место, направление и скорость удара, то можно найти орбиту импактора.

Во время мел-палеогенового вымирания не было избирательного вымирания теплолюбивых видов, включая крокодилов и коралловые рифы, что является серьезным аргументом против "астероидной зимы" и против астероидной теории вымирания.

-

график снижения числа видов от времени

Комментатор не привёл ссылку на этот график.Сравнение с другими разрезами

Комментатор не привёл ссылку на статью с этим сравнением.высказывание по ссылке

Комментатор не уточнил, по какой ссылке.Во время мел-палеогенового вымирания не было избирательного вымирания теплолюбивых видов, включая крокодилов и коралловые рифы

Комментатор не привёл ни одного обоснования этого утверждения.

Я посмотрел статью

en.wikipedia.org/wiki/Cretaceous%E2%80%93Paleogene_extinction_event In January 2020, scientists reported that climate-modeling of the extinction event favors the asteroid impact and not volcanism.

То есть всё-таки импакт, а не вулканизм.

О крокодиловых:Approximately 50% of crocodyliform representatives survived across the K–Pg boundary, the only apparent trend being that no large crocodiles survived. Crocodyliform survivability across the boundary may have resulted from their aquatic niche and ability to burrow, which reduced susceptibility to negative environmental effects at the boundary.

Modern crocodilians can live as scavengers and survive for months without food, and their young are small, grow slowly, and feed largely on invertebrates and dead organisms for their first few years. These characteristics have been linked to crocodilian survival at the end of the Cretaceous.

То есть вымерли 50% крокодилиформов, в основном крупных видов. Предполагается, что они пережили массовое вымирание, потому что они могут питаться падалью, зарываться в грунт и несколько месяцев обходиться без пищи, их детёныши маленькие, медленно растут и обитают в пресных водоёмах, которые пострадали меньше по сравнению с морской средой.

О кораллах:Further analysis of the coral extinctions shows that approximately 98% of colonial species, ones that inhabit warm, shallow tropical waters, became extinct. The solitary corals, which generally do not form reefs and inhabit colder and deeper (below the photic zone) areas of the ocean were less impacted by the K–Pg boundary.

То есть вымерли 98% колониальных видов кораллов, обитающих в тёплых тропических водах, а одиночные кораллы, которые населяют в основном более холодные и глубокие области, пострадали меньше.

Итак, на примере кораллов мы видим избирательное вымирание теплолюбивых видов, что не согласуется с утверждением комментатора об отсутствии такого избирательного вымирания:Во время мел-палеогенового вымирания не было избирательного вымирания теплолюбивых видов

О млекопитающих:All major Cretaceous mammalian lineages, including monotremes (egg-laying mammals), multituberculates, metatherians, eutherians, dryolestoideans, and gondwanatheres survived the K–Pg extinction event, although they suffered losses.

То есть все крупные ветви млекопитающих пережили вымирание, хотя и понесли потери.

Как известно, млекопитающие, будучи теплокровными и обладая шерстяным покровом, более устойчивы к холодам по сравнению с рептилиями. При этом все основные группы млекопитающих пережили вымирание, в то время как многие группы рептилий (в том числе мозазавры, плезиозавры, птерозавры, нептичьи динозавры) полностью вымерли, что опять же не согласуется с утверждением об отсутствии избирательного вымирания теплолюбивых видов.

Мел-палеогеновое вымирание

-

14.11.2023Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизниАнна Новиковская • Новости науки

14.11.2023Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизниАнна Новиковская • Новости науки

-

10.11.2023Падение Чикшулубского астероида на полтора года погрузило Землю во тьмуАлександр Марков • Новости науки

10.11.2023Падение Чикшулубского астероида на полтора года погрузило Землю во тьмуАлександр Марков • Новости науки

-

24.02.2022Кайнозойская эра началась веснойАлександр Марков • Новости науки

24.02.2022Кайнозойская эра началась веснойАлександр Марков • Новости науки

-

26.04.2021Тропические дождевые леса современного типа возникли благодаря мел-палеогеновому массовому вымираниюАлександр Марков • Новости науки

26.04.2021Тропические дождевые леса современного типа возникли благодаря мел-палеогеновому массовому вымираниюАлександр Марков • Новости науки

-

29.07.2020Загадочные вымершие ракообразные циклиды наконец выходят из забвенияАнтон Нелихов • Новости науки

29.07.2020Загадочные вымершие ракообразные циклиды наконец выходят из забвенияАнтон Нелихов • Новости науки

-

25.06.2020В течение миллиона лет после падения астероида под Чиксулубским кратером работала гидротермальная системаВладислав Стрекопытов • Новости науки

25.06.2020В течение миллиона лет после падения астероида под Чиксулубским кратером работала гидротермальная системаВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

08.06.2018Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероидаАлександр Марков • Новости науки

08.06.2018Жизнь вернулась в кратер Чиксулуб почти сразу после падения астероидаАлександр Марков • Новости науки

-

21.05.2018Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

21.05.2018Гены хитиназ рассказали о расширении рациона млекопитающих после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

-

12.02.2018Почему аммониты вымерли, а наутилусы — нет?Александр Мироненко • Задачи

12.02.2018Почему аммониты вымерли, а наутилусы — нет?Александр Мироненко • Задачи

-

13.11.2017Филогенетическая реконструкция подтвердила, что млекопитающие стали дневными только после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

13.11.2017Филогенетическая реконструкция подтвердила, что млекопитающие стали дневными только после вымирания динозавровАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Художественная реконструкция событий, приведших к формированию палеонтологического местонахождения Танис, где сохранилась уникальная летопись первых десятков минут кайнозойской эры. Огромная волна — сейша (seiche), поднятая землетрясением (которое, в свою очередь, было спровоцировано падением Чиксулубского астероида в 3000 км к югу от Таниса), — мчится вверх по долине извилистой реки, неся с собой многочисленных представителей морской, пресноводной и наземной фауны, а также стволы и ветви деревьев. Всё это скоро будет погребено в тонкозернистом осадке, что обеспечит хорошую сохранность ископаемых. Сверху падают раскаленные импактные выбросы. Рисунок Joschua Knüppe с сайта deviantart.com