«Адские свиньи» были всеядными, а предки бегемотов — растительноядными

На протяжении нескольких столетий развития палеонтологии как науки реконструкция образа жизни ископаемых животных (недоступного для прямого изучения с помощью наблюдения) оставалась одной из наиболее сложных задач. В основе ее решения лежал метод актуализма: кости и зубы ископаемых животных интерпретировались при сравнении с современными аналогами. Схожая структура тех или иных элементов рассматривалась как признак выполнения схожих функций. К сожалению, подобные интерпретации часто приводили различных исследователей к диаметрально противоположным выводам об одних и тех же животных. Так, яркие морфологические черты представителей семейства свиноподобных парнокопытных Entelodontidae, сочетающих в своем строении признаки, характерные для хищных и для растительноядных, интерпретировались разными авторами как адаптация к всеядности, питанию падалью и разгрызанию костей и даже к активной охоте на крупных растительноядных млекопитающих. Гротескный внешний вид и возможное хищничество легли в основу неформального названия энтелодонтов — «адские свиньи». Однако, как было показано в новом исследовании с использованием хорошо отработанного на современных млекопитающих метода изучения микроизноса зубов, рацион крупного европейского Entelodon magnus не был схож с рационом никого из современных хищников.

В совместном исследовании специалисты из России и Испании впервые изучили характер микроизноса зубов у представителей двух семейств ископаемых парнокопытных — антракотериев и энтелодонтов — в целях реконструкции их питания. Несколько десятков зубов, изученных в ходе исследования, были найдены на юге Франции в Окситании в фосфоритоносной формации Керси (см. Quercy Phosphorites Formation) и уже более века хранились в фондах Геологического музея им. В. И. Вернадского. Возраст изученных окаменелостей соответствует олигоценовой эпохе, которая началась 33,9 млн и закончилась 23 млн лет назад. Исследованные копытные представляют особый интерес, поскольку в традиционном понимании обе группы являются полностью вымершими.

Антракотерии (Anthracotheriidae) — это семейство крупных растительноядных млекопитающих, обитавших в Северной Африке, Евразии, Северной и Центральной Америке с позднего эоцена до миоцена. Вероятно, именно от африканской ветви антракотериев происходят современные бегемоты, являющиеся, таким образом, рецентными (то есть современными) представителями семейства (см. F. Lihoreau et al., 2015. Hippos stem from the longest sequence of terrestrial cetartiodactyl evolution in Africa и J.-R. Boisserie et al., 2005. The position of Hippopotamidae within Cetartiodactyla). Находки антракотериев многочисленны — от совершенно фрагментарных (вроде отдельных зубов) до полных черепов и частичных скелетов. Внешний вид этих животных имел схожие черты одновременно со свиньями и бегемотами. Это были средние и крупные по размеру копытные с очень короткими лапами, их передняя конечность была пятипалой, а задняя четырехпалой, боковые пальцы на ногах были хорошо развиты. Такие конечности являются даже более примитивными*, чем у свиней и бегемотов, у которых и передние, и задние лапы четырехпалые. У антракотериев была крупная голова с длинной и узкой лицевой частью черепа, полный набор зубов, характерный для примитивных плацентарных млекопитающих (три резца, клык, четыре предкоренных и три коренных зуба в каждой половинке верхней и нижней челюсти — всего 44 зуба). Их резцы были крупные и похожи на резцы свиней (рис. 1). Щечные зубы были низкокоронковыми и часто бунодонтными (то есть бугорчатыми, именно такими зубами обладают люди), у некоторых продвинутых видов они становились более крупными, практически квадратными при виде сверху и селенодонтными (то есть имеющими режущие эмалевые гребни в виде полумесяцев, как у современных коз или коров, рис. 2).

Рис. 1. Особенности строения черепа и зубов у энтелодонта Archaeotherium mortoni (D), антракотерия Paenanthracotherium bergeri (E) и нескольких современных млекопитающих: бурого медведя (A), кабана (B) и карликового бегемота (C). Изображение из обсуждаемой статьи

Семейство энтелодонты (Entelodontidae), или «адские свиньи» (hell pigs), хорошо известно в массовой культуре благодаря научно-популярному фильму Би-би-си 2001 года «Прогулки с чудовищами» (эпизод 3 “Land of Giants”, см. фрагмент) и художественному фильму 2001 года «Затерянный мир» по мотивам романа Конан Дойля — в обоих фильмах фигурируют представители рода энтелодоны (Entelodon), входящего в это семейство. Многие поздние представители семейства достигали внушительных размеров, самые крупные из них были размером с быка. Их ноги были довольно длинными, у поздних форм и передняя, и задняя конечность были двупалыми, что является редкостью даже среди высокоспециализированных к бегу парнокопытных. Представители семейства были широко распространены в Евразии и Северной Америке в олигоцене, но полностью вымерла в раннем миоцене. Их поразительный внешний вид характеризовался огромной головой (до 90 см в длину у представителей рода Daeodon, см. картинку дня Свинья-терминатор), как на черепе, так и на нижней челюсти у них были многочисленные выросты и бугры. Энтелодонты сохранили полный набор зубов, их резцы и клыки были очень крупными, предкоренные зубы были треугольными при виде сбоку, коренные зубы были достаточно небольшими, низкокоронковыми и бунодонтными (рис. 1 и 2). Череп и нижняя челюсть у энтелодонтов имели ряд признаков, характерных для хищных: мощный сагиттальный гребень, большие височные окна для жевательной мускулатуры, положение суставного бугра на нижней челюсти на уровне зубного ряда, треугольные при виде сбоку предкоренные зубы. Все эти особенности строения позволяют современным хищным создавать мощное давящее усилие, направленное на пищевой объект. Наличие этих признаков у энтелодонтов легло в основу их реконструкций как падальщиков (наподобие гиен), способных разгрызать кости, или даже как активных хищников.

Рис. 2. Изученные в ходе исследования зубы антракотериев (A–I) и энтелодонтов (J–R) из коллекции Геологического музея им. В. И. Вернадского. Изображение из обсуждаемой статьи

Чтобы разгадать, что ели эти примитивные парнокопытные, ученые применили широко отработанный на современных млекопитающих метод анализа микроизноса эмали зубов. Этот подход основан на подсчете числа микроповреждений эмали на жевательной поверхности зубов (рис. 3). При изучении образца подсчитывается число царапин, ямок и сколов на единицу площади, а также оценивается размер повреждений. Характер микроповреждений зубной эмали показывает характер питания животных в последние недели и дни перед смертью. Наблюдаемый характер износа сильно отличается в зависимости от потребляемой пищи, что позволяет различать млекопитающих, специализирующихся на различных источниках пищи. Так, при переходе от питания ветками и листьями к поеданию травы у копытных существенно возрастает число царапин на эмали, что связано с содержанием в траве большого количества кремневых элементов (фитолитов, см. Phytolith). Микроизнос зубов хищных млекопитающих характеризуется существенно большим, чем у растительноядных, числом ямок на единицу площади поверхности эмали. Некоторые качественные характеристики повреждений (например, перекрещенные царапины или ямки-проколы) являются индикаторами присутствия в рационе конкретных видов пищи (фруктов, веток, костей).

Рис. 3. Сравнение микрофотографий поверхности эмали Anthracotherium sp. (вверху) и Entelodon magnus. Изображение из обсуждаемой статьи

Исследователи разделили современных копытных и хищных на 10 категорий в зависимости от того, какую экологическую нишу они занимают и на каких источниках пищи специализируются, что по-разному отражается на характере износа их зубов. Это (1) всеядные (свинья, кабан и бурый медведь), (2) специализированные мясоеды (гепард и лев), (3) поедание мяса и разгрызание костей (гиены), (4) хищники с широким разнообразием кормов (лисица), (5) смешанное хищничество / фруктоядение (обыкновенная генетта и пальмовая циветта), (6) рыбоядные (выдра), (7) листоядные (лось, жираф и др.), (8) фруктоядные / листоядные (различные дукеры), (9) травоядные (бизон, зебра и др.), (10) травоядные / полуводные (обыкновенный бегемот).

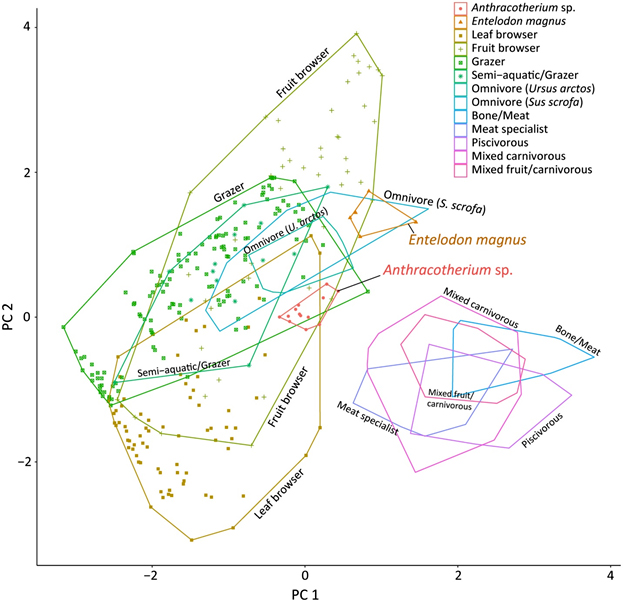

На основе анализа полученных данных было показано (рис. 4), что крупный европейский Entelodon magnus был всеядным млекопитающим, причем характер микроизноса эмали его зубов практически идентичен современному кабану (Sus scrofa) и несколько отличается от бурого медведя (Ursus arctos) (рис. 2 и 3). Кроме того, все пять изученных особей энтелодона сильно отличаются по характеру износа зубов от любых «чистых» хищников или растительноядных. Источники пищи у современных свиней крайне разнообразны и сильно варьируют в зависимости от места обитания и сезона года. Современные свиньи питаются свежими зелеными травами, суккулентами, бобовыми, фруктами, желудями, семенами, корнями, луковицами, корой, грибами, беспозвоночными (червями, моллюсками, жуками), рыбой, лягушками, рептилиями, мелкими птицами, грызунами, новорожденными или ранеными млекопитающими и трупами, а также яйцами гнездящихся на земле птиц и рептилий. Весьма вероятно, что подобная пластичность в питании была характерна и для «адских свиней».

Рис. 4. Диаграмма, полученная с помощью метода главных компонент (principal component analysis, PCA) на основание восьми переменных микроизноса. PC1 и PC2 являются первой и второй главной компонентами, объясняющих наибольшую часть разброса восьми используемых для анализа переменных в ортогональной проекции. Полигоны соответствуют изученным Anthracotherium sp. и Entelodon magnus, а также десяти категориям питания, выделенным для современных хищных и копытных. Изображение из обсуждаемой статьи

В отличие от энтелодона, изученные антракотерии оказались растительноядными животными (рис. 2, 3). Их паттерн микроизноса характеризовался существенно большим числом ямок и сколов, более широкими царапинами с присутствием царапин с неровными краями, а также меньшим числом перекрещенных царапин и ямок-проколов, чем у Entelodon magnus. Примерно половина из тринадцати изученных особей, принадлежащих к роду Anthracotherium, характеризовалась листоядной диетой, четверть — листоядной + фруктоядной и еще четверть — травоядной. Такое разнообразие рациона могло быть связано с сезонными вариациями в питании.

Важным вопросом, напрямую связанным с особенностями питания, является эволюция пищеварительной системы у копытных млекопитающих. Обработка еды в пищеварительном тракте зависит от ее качества. Если еда содержит большую долю легкоусвояемых компонентов (сахара, крахмал и белки), то предпочтительным является ее переваривание в желудке. Напротив, если еда содержит мало легко перевариваемого материала и высокую долю целлюлозы, то для растительноядных млекопитающих появляется необходимость ее ферментации. Это связано с тем, что целлюлоза не может быть переварена ни одним из ферментов, выделяемых пищеварительной системой млекопитающих. Именно по этой причине у различных растительноядных млекопитающих появляются специальные камеры для бактериальной ферментации целлюлозы. Среди парнокопытных переваривание потребляемой пищи характерно для свиней, а ее ферментация — для большинства других парнокопытных. Необходимость ферментации приводит к появлению сложного желудка, который сформирован за счет разрастания пищевода и состоит из 3–4 камер, из которых лишь последняя является настоящим железистым желудком.

Полученные в результате исследования данные позволяют высказать предположения о характере пищеварения у представителей двух изученных нами семейств древних и примитивных свиноподобных парнокопытных. Вероятно, что для энтелодонтов с их просто устроенными давящими бугорчатыми зубами и всеядным рационом было характерно переваривание пищи в простом желудке так же, как это происходит у современных свиней. Отклонение от всеядности в сторону листо- и травоядности у антракотериев соответствует повышенной (по сравнению со свиньями и энтелодонтами) сложности строения жевательной поверхности их коренных зубов, на которой появляются режущие эмалевые гребни в виде полумесяцев (рис. 2). Для представителей рода Anthracotherium, вероятно, была характерна ферментация целлюлозы в сложном желудке, как у произошедших от антракотериев современных бегемотов (P. Langer, 1976. Functional Anatomy of the Stomach of Hippopotamus amphibius L. 1758). Дальнейшие исследования питания у представителей семейства Anthracotheriidae позволят специалистам установить, насколько сильно изменился рацион этих животных за десятки миллионов лет эволюции, как это уже было сделано для лошадей (M. C. Mihlbachler et al., 2011. Dietary Change and Evolution of Horses in North America).

Источник: Florent Rivals, Ruslan I. Belyaev, Vera B. Basova, Natalya E. Prilepskaya. Hogs, hippos or bears? Paleodiet of European Oligocene anthracotheres and entelodonts // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2023. V. 611, 111363. P. 1–9. https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2022.111363.

Руслан Беляев, Наталья Прилепская

* В процессе эволюции копытные активно теряют «лишние» пальцы: исходно у млекопитающих было пять пальцев, у свиньи их четыре, у носорога три, у жирафа два, у лошади один. Процесс редукции лучей в конечности очень долгий, и количество пальцев, наряду с другими анатомическими параметрами, указывает на эволюционную продвинутость тех или иных копытных.

-

Спасибо! Очень методическая работа. По большому счёту, антракотерии и энтелодоны тут - так, вкусная иллюстрация, но основное - подход и калибровка метода. Даже странно, что такая принципиальная статья опубликована в таком не самом мощном журнале.

подход основан на подсчете числа микроповреждений эмали на жевательной поверхности зубовПовреждения остаются навсегда или эмаль восстанавливается со временем?

Интересно почему энтелодонты вымерли если были всеядными.

-

Добрый день!

Повреждения достаточно быстро 'затираются' новыми повреждениями, поэтому микроизнос позволяет изучать, что ело животное в последние недели жизни.

Что касается эмали, то она не восстанавливается. Эмаль формируется еще в альвеоле, до прорезания и начала функционирования зуба. В результате со временем она 'стачивается'. На картинке 2А хорошо видно, как у антракотерия до дентина стерлись бугорки на жевательной поверхности зуба. В результате, на месте бугорков получились такие эмалевые кольца. В старом возрасте у многих млеков может вообще не остаться эмаль на жевательной поверхности (только на боковых частях зуба) и они будут жевать свою еду дентином. Иногда зубы и вовсе стачиваются до пульпы.

Из-за этого животные, которые питаются высоко абразивной пищей (особенно травой) вынуждены как-то решать проблему износа. Например у лошадей и многих других копытных коронки зубов становятся очень высокими (см. http://www.equi-dent.co.nz/in-the-news/horsesteeth), что дает огромный запас времени. А в некоторых случаях зубы и вовсе становятся аризодонтными, то есть не имеют корней. Такие зубы продолжают расти всю жизнь. В современной фауне они характерны в основном для грызунов. Но вообще были и у разных представителей мегафауны, например, гигантских ленивцев (всякие мегатерии, мегалониксы) и похоже, что у носорогов из рода эласмотерий (по крайней мере у наиболее поздних). -

Что касается всеядности, то ее не следует рассматривать как суперспособность. Если попробовать очень грубо охарактеризовать разные виды питания то: (1) хищничество - это большие вложения в добычу пищи (охота) ради ее высокой питательности; (2) растительноядность - это нулевые вложения в поиск пищи, ценой большущих издержек в ее обработке и извлечении питательных веществ.

Всеядность в этой системе координат будет ближе к хищничеству. Той еды, которую свинья или медведь готовы съесть больше, чем у кошки, но она тоже не очень доступна. Да, есть сезон плодоношения. В это время ягоды, фрукты, овощи, желуди, орехи и грибы сменяют друг друга и быть всеядным кажется прекрасным. Но потом сезон заканчивается и оказывается, что найти клубни и луковицы, и подгнившую тушу оленя не так уж и просто. При этом у большинства всеядных нет возможности эффективно потреблять траву и листву, поскольку у них нет камер для ферментации целлюлозы.

Так что суперспособность - это умение есть траву. Например дикие двугорбые верблюды способны питаться сухой травой, на которой любое нормальное животное может разве что тихо умереть. Но поскольку у них есть рубец, то трава попадает туда и становится питательной средой для размножения микроорганизмов. А дальше верблюд получает питательные вещества и от травы, и от своих симбионтов. А поскольку они способны пить даже солоноватую воду, то в существенной части своего ареала у них нет естественных врагов. Те просто не способны жить в настолько ужасных условиях.

-

Здравствуйте!

То о чем Вы пишите и правда имеет место. Более того, на самом деле растительноядные совершенно не против поживиться мясом. В отличие мультиков про Бэмби, в природе лошади и олени с удовольствием съедят птичку со сломанным крылом.

Однако, именно для жвачных - это имеет достаточно ограниченную ценность в виде питательных веществ. Дело как раз в жвачности, т.е. в том, что вся пища предварительно попадает в рубец (камеру для ферментации). В результате вся высококачественная пища (птички, улитки, насекомые, фрукты) сначала становится питательной средой для микрофлоры. Именно они первыми извлекают из нее все то, что жвачное хотело бы получить само. По этой причине до желудка (настоящего железистого) и кишечника, в которых происходит переваривание и всасывание пит веществ от этого белкового коктейля доходит только какая-то часть.

Последние новости

Реконструкция внешнего вида энтелодонта Daeodon shoshonensis. Иллюстрация © Max Bellomio