Загадочные «челюсти» фрагмотеутисов оказались хрящами — но чьими?

Недавно вышли сразу две статьи, посвященные изучению загадочных черных структур, встречающихся в триасовых отложениях Европы совместно с отпечатками головоногих моллюсков-белемнитид Phragmoteuthis bisinuata. Первоначально эти структуры принимали за челюсти фрагмотеутиса, и, хотя это предположение уже давно было отброшено специалистами, истинная природа этих объектов до сих пор оставалась непонятной. Теперь же две группы ученых практически одновременно и независимо друг от друга изучили эти находки и пришли к выводу, что они представляют собой окаменевшую хрящевую ткань. Но относительно принадлежности этих хрящей выводы исследователей разделились: авторы одной из публикаций интерпретировали их как остатки молодых рыб, попавших на обед фрагмотеутисам, авторы другой — как окаменевший головной хрящ самих моллюсков.

Довольно часто научно-популярные новости, касающиеся палеонтологии, начинаются словами «палеонтологи доказали». Однако на самом деле в палеонтологических публикациях крайне редко речь идет о неопровержимых доказательствах. Чаще всего за этим журналистским штампом скрывается рассказ «всего лишь» о высказанной учеными гипотезе. Большинство палеонтологических находок оставляет значительный простор для интерпретаций, и разные специалисты могут по-разному трактовать одни и те же факты. Ярким примером такой ситуации являются две недавно вышедшие публикации, посвященные изучению остатков триасовых головоногих моллюсков. О них мы и расскажем.

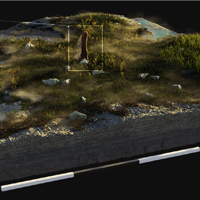

В далеком 1865 году великий австрийский геолог и палеонтолог Эдуард Зюсс описал необычные черные образования сложной формы, соседствовавшие с остатками ископаемых головоногих — белемноидей Phragmoteuthis bisinuata из подкласса Coleoidea. Отпечатки Phragmoteuthis, о которых идет речь, были найдены в верхнетриасовых слоях (нижний карнийский век, аммонитовая зона Austrotrachyceras austriacum, 235 млн лет назад) в австрийском местонахождении Рэйбл (Raibl), которое в настоящее время находится на территории Италии и известно как Каве дель Предиль (Cave del Predil).

Черные структуры, ассоциированные с находками Phragmoteuthis, всегда встречались парами и были расположены примерно там, где должна была находиться голова моллюска. Часто с ними соседствовали ряды крючьев-онихитов, располагавшихся на руках белемнитид (см. Крючья белемнитов). Зюсс обратил внимание на парное симметричное строение этих объектов, на их расположение в районе головы моллюсков, и решил, что это челюсти фрагмотеутисов.

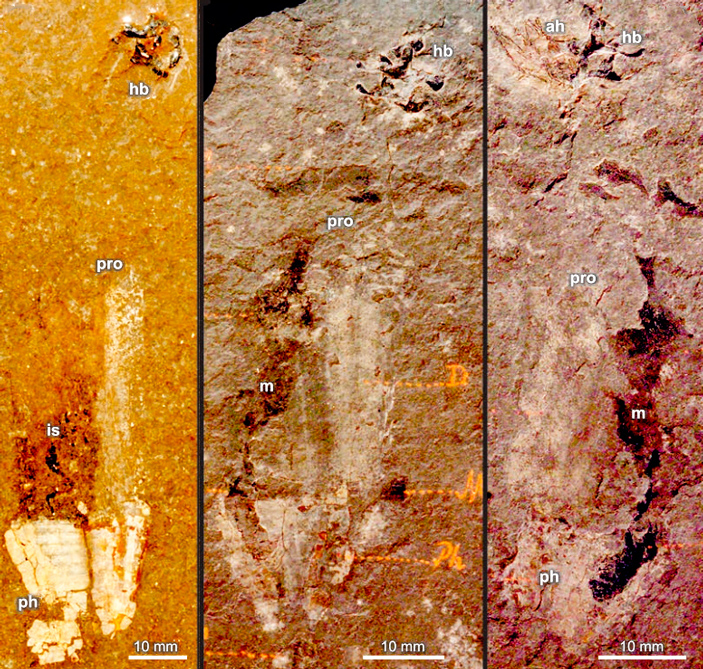

Отпечатки фрагмотеутисов из местонахождения Cave del Predil. Обозначения: pro — проостракум (спинная пластинка, служащая для прикрепления мантии и мускулатуры), ph — фрагмокон (разделенная на камеры часть раковины, аппарат обеспечения нейтральной плавучести), is — чернильный мешок, m — остатки мантии, hb — те самые загадочные структуры, гипотетические клювы (hypothesized beaks). Изображение из обсуждаемой статьи L. Doguzhaeva et al., 2022. Triassic coleoid beaks and other structures from the Calcareous Alps revisited

В XIX веке палеонтологи еще не знали, как выглядели челюсти древних головоногих, и гипотеза Зюсса была принята большинством специалистов. В качестве челюстей эти находки фигурировали во многих палеонтологических публикациях на протяжении всей второй половины XIX века и первой половины XX века. Однако, по мере накопления и изучения образцов из других местонахождений, стало ясно, что ископаемые челюсти колеоидей — и палеозойские, и мезозойские — ничем принципиально не отличаются от челюстей их потомков, плавающих в современных морях. А вот «челюсти P. bisinuata» и близко не похожи ни на современные, ни на ископаемые челюсти головоногих.

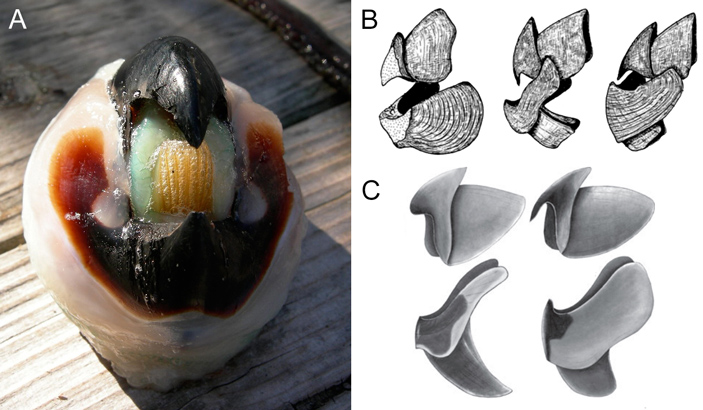

Хотя форма и пропорции челюстей головоногих сильно варьируют у разных таксонов, в целом все они устроены одинаково: и верхняя, и нижняя челюсти состоят из двух пластин (наружной и внутренней), сливающихся воедино в передней части челюсти и формирующих более или менее заостренный кончик-рострум. В них нет ни округлых выступов, ни круглых вырезов, ни похожих на палочки отростков, характерных для «челюстей P. bisinuata». Поэтому ссылаться на гипотезу Зюсса постепенно перестали (последняя статья, где эти объекты были названы челюстями, вышла в 1970 году) и об этих странных окаменелостях забыли почти на полвека. Но вопрос о том, что же это на самом деле такое, оставался открытым.

Челюсти колеоидей. A — полный челюстной аппарат современного кальмара Dosidicus gigas (видны верхняя и нижняя челюсть и радула между ними). B — челюсти современных представителей родов Nautilus, Sepia и Vampyroteuthis. C — челюсти вымерших юрских колеоидей Trachyteuthis и Hibolithes. Изображения с сайта flickr.com и из статей K. Tanabe et al., 2015. Ammonoid Buccal Mass and Jaw Apparatus и C. Klug et al., 2010. First record of a belemnite preserved with beaks, arms and ink sac from the Nusplingen Lithographic Limestone (Kimmeridgian, SW Germany)

И вот в 2022 году почти одновременно в разных рецензируемых журналах вышли две статьи, авторы которых попытались ответить на этот вопрос. Одна из этих публикаций, озаглавленная Triassic coleoid beaks and other structures from the Calcareous Alps revisited, принята к печати в журнале Acta Palaeontologica Polonica. Ее авторы изучили образцы «челюстей P. bisinuata» из триасовых отложений Каве дель Предиль, используя сканирующий электронный микроскоп (SEM) и метод энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX), который позволяет определить элементный состав образца.

Оказалось, что загадочные структуры состоят из углерода и пронизаны многочисленными кальцитовыми «веточками», которые в данной публикации названы «костеподобными структурами» (bone-like structures). На снимках, полученных при помощи электронного микроскопа, образцы напоминают черную углеродную губку со светлыми порами, заполненными кальцитом. Карбонизация (замещение углеродом) характерна для крючьев и челюстей головоногих, но челюсти этих моллюсков не могут иметь подобную «губчатую» структуру. Зато она типична для хрящевой ткани. Хрящевая ткань широко распространена в животном мире и встречается как у всех позвоночных, так и у беспозвоночных животных, включая головоногих моллюсков (A. G. Cole, B. K. Hall, 2004. The nature and significance of invertebrate cartilages revisited: distribution and histology of cartilage and cartilage-like tissues within the Metazoa).

Авторы работы пришли к выводу, что изученные ими образцы представляют собой окаменевший (замещенный углеродом) хрящ позвоночных, находившийся в стадии окостенения, а кальцитовые образования внутри него — это начальная стадия формирования кости. Таким образом, то, что раньше принимали за челюсти фрагмотеутисов, по мнению авторов этой работы, оказалось остатками добычи этих белемноидей: хрящами молодых рыб, находившимися в стадии формирования костной ткани.

Подробные фото «челюстей» фрагмотеутисов. Обозначения: pro — проостракум, hb — гипотетические «клювы», о которых идет речь, tp — бугорковидные отростки, характерные для большинства находок, ah — крючья на руках моллюска. Изображение из обсуждаемой статьи L. Doguzhaeva et al., 2022. Triassic coleoid beaks and other structures from the Calcareous Alps revisited

О том, почему остатки добычи оказались не в районе желудка фрагмотеутисов, а около головы (многие образцы явно соседствуют с крючьями), авторы ничего не говорят, но этому можно найти объяснение. Дело в том, что головоногие моллюски-колеоидеи в процессе поедания добычи могут постепенно тонуть, погружаясь на метры или даже десятки метров, и в этом нет ничего для них опасного за исключением тех случаев, когда на относительно небольшой глубине оказываются бедные кислородом слои воды. Попав в такой слой, моллюск может ослабеть и умереть, так и не выпустив из рук своей последней добычи (подробно об этом рассказано в картинке дня Опасная охота). Находки колеоидей с остатками рыб в руках известны из отложений нижней юры Германии (D. Jenny et al., 2019. Predatory behaviour and taphonomy of a Jurassic belemnoid coleoid (Diplobelida, Cephalopoda)) и средней юры Великобритании (M. B. Hart et al., 2020. Life and death in the Jurassic seas of Dorset, Southern England). Также в нижнеюрских отложениях Германии были найдены две вампиротеутиды, более крупная из которых утонула во время поедания своей более мелкой добычи (Наличие филаментов у юрских «кальмаров» доказывает их принадлежность к вампирам, «Элементы», 28.07.2021). Даже первый в мире достоверный ископаемый кальмар, недавно описанный из олигоценовых слоев Краснодарского края (A. Mironenko et al., 2021. First discovery of the soft-body imprint of an Oligocene fossil squid indicates its piscivorous diet), попал в палеонтологическую летопись таким же образом, сжимая в руках добычу — рыбу-саблю. Так что в руках ископаемых колеоидей действительно могут сохраняться остатки их добычи. Однако, в истории с бывшими «челюстями» фрагмотеутисов не все так однозначно.

Снимок загадочной структуры, полученный при помощи электронного микроскопа (А1) и результаты EDS-анализа самих окаменелостей (А2, виден пик углерода) и кальцитовых включений (А3 — видны пики, кальция, углерода и кислорода, составляющих минерал кальцит). Изображение из обсуждаемой статьи L. Doguzhaeva et al., 2022. Triassic coleoid beaks and other structures from the Calcareous Alps revisited

Другая статья, посвященная тем же окаменелостям и озаглавленная Mineralized belemnoid cephalic cartilage from the late Triassic Polzberg Konservat-Lagerstätte (Austria) вышла в журнале PLOS One. Знающие английский язык внимательные читатели уже из заголовка статьи наверняка догадались, к каким выводам пришли ее авторы. Но обо всем по порядку.

Палеонтологи, опубликовавшие эту работу, изучили не только те же самые образцы из Каве дель Предиль (7 штук), но и 81 образец из другого одновозрастного местонахождения — Польцберг (Polzberg) в Австрии. Они также использовали электронную микроскопию (SEM) и метод энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX), но кроме того, часть образцов была изучена при помощи микротомографии и рамановской спектроскопии.

Результаты изучения образцов у них оказались такими же, как и у авторов первой статьи: загадочные структуры оказались состоящими из углерода, а пористые каналы в них были заполнены кальцитом. Правда, по мнению авторов, эти кальцитовые «ходы» в толще углеродного матрикса — не «костеподобные» структуры, а именно каналы (или поры), характерные для хрящей и лишь в процессе фоссилизации заполненные кальцитом. Причем характерны такие каналы не только для хрящей позвоночных, но и для хрящей головоногих: они были описаны у современных кальмаров (D. E. Philpott, P. Person, 1970. The biology of cartilage.II. Invertebrate cartilages: Squid head cartilage).

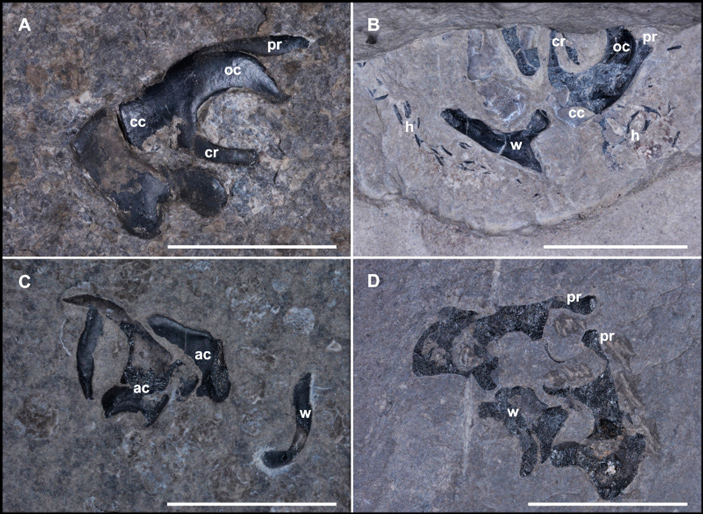

Подробные фото загадочных «челюстей» фрагмотеутисов. На рисунке обозначены различные элементы колеоидного головного хряща и ручные крючья (h). Изображение из статьи P. Lukeneder, A. Lukeneder, 2022. Mineralized belemnoid cephalic cartilage from the late Triassic Polzberg Konservat-Lagerstätte (Austria)

Поэтому авторы второй публикации пришли к выводу, что черные структуры — это замещенные углеродом хрящи, но хрящи самих белемноидей Phragmoteuthis bisinuata. Точнее, что это — головной хрящ фрагмотеутисов. Отдельные элементы этого хряща представляют собой своеобразные глазницы — они служили опорой для крупных глаз моллюсков, другие элементы защищали мозг и служили опорой рук (оставшиеся от которых крючья видны на многих образцах).

Кто же прав? Однозначно ответить на этот вопрос сложно, но мне позиция авторов второй статьи представляется более аргументированной. Из обоих местонахождений из тех же слоев известны прекрасно сохранившиеся остатки рыб со всеми костями, зубами и чешуей (например, см. прошлогоднюю статью тех же исследователей про Польцберг: A. Lukeneder, P. Lukeneder, 2021. The Upper Triassic Polzberg palaeobiota from a marine Konservat-Lagerstätte deposited during the Carnian Pluvial Episode in Austria). Логично предположить, что если бы и эти хрящи принадлежали рыбам, то кроме них должно было бы сохраниться и еще что-то: чешуи, зубы, остатки позвонков, но ничего этого нет. Если эти хрящи были на стадии окостенения, должна быть видна какая-то разница в том, как далеко зашел этот процесс у разных особей (у кого-то кость должна была быть развита сильнее, а у кого-то слабее). Не могли же фрагмотеутисы все время ловить совершенно одинаковых рыб! Но строение находок абсолютно одинаковое, нет ни образцов без кальцитовых структур, ни с более мощными и развитыми кальцитовыми элементами. Кроме того, совершенно непонятно, в какой части тела рыб могли располагаться такие хрящи: сторонники «рыбной гипотезы» не приводят ни данных о строении хрящей рыб, ни ссылок на хрящи подобной формы в скелете рыбы.

Снимки кальцитовых структур, полученные при помощи сканирующего электронного микроскопа. Виден углефицированный хрящ (более темная часть) и кальцитовые включения (чуть более светлые). Обозначения: c — углефицированный хрящ, ch — заполненные кальцитом каналы. Вверху — фото из статьи L. Doguzhaeva et al., 2022. Triassic coleoid beaks and other structures from the Calcareous Alps revisited, внизу — из P. Lukeneder, A. Lukeneder, 2022. Mineralized belemnoid cephalic cartilage from the late Triassic Polzberg Konservat-Lagerstätte (Austria)

Гипотеза о головном хряще колеоидей гораздо лучше объясняет и единообразное строение находок, и их двухстороннюю симметрию, и отсутствие каких-либо хорошо опознаваемых остатков рыб во всех изученных образцах.

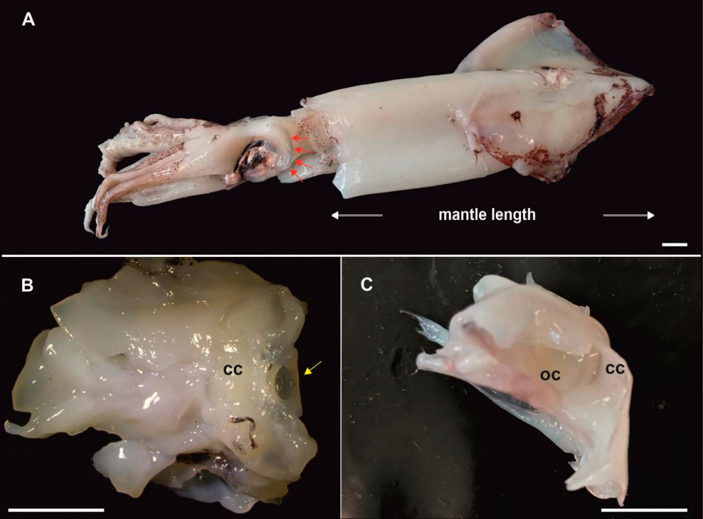

К сожалению, на сегодняшний день головной хрящ головоногих остается крайне плохо изученным. Судя по имеющимся публикациям, он больше интересовал биологов с точки зрения гистологии, чем изучения его трехмерного строения. Кроме того, известно, что форма головного хряща существенно различается у разных таксонов головоногих. Все это затрудняет сопоставление ископаемых хрящей с современными образцами. Тем не менее, в дополнительных материалах ко второй статье приведено изображение хряща современного кальмара Loligo, показывающее, что его размеры и массивность вполне соответствуют тому, что мы видим на ископаемых образцах.

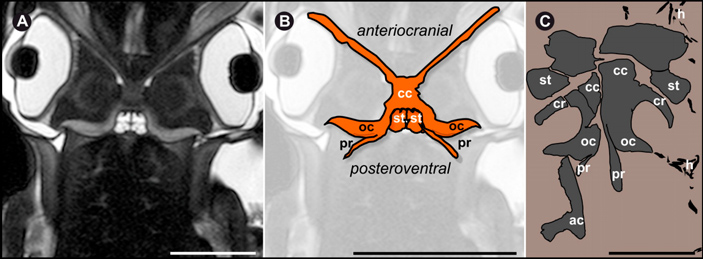

Головной хрящ современного кальмара рода Loligo. Красными стрелочками на верхнем снимке показан окологлазной хрящ, поддерживающий крупные глаза кальмара. На нижних снимках — хрящевая часть головы кальмара. Обозначения: сс — головной хрящ, ос — окологлазной хрящ (обычно рассматривающийся как составной элемент головного). Фото из дополнительных материалов к обсуждаемой статье P. Lukeneder, A. Lukeneder, 2022. Mineralized belemnoid cephalic cartilage from the late Triassic Polzberg Konservat-Lagerstätte (Austria)

К настоящему времени головные хрящи описаны у довольно большого количества ископаемых таксонов: Acanthoteuthis, Plesioteuthis, Dorateuthis, Glyphiteuthis, Rachiteuthis (полный перечень приведен в обсуждаемой статье). Детальнее всего изучены хрящи Dorateuthis — это массивные симметричные структуры (D. Fuchs, N. L. Larson, 2011. Diversity, Morphology, and Phylogeny of Coleoid Cephalopods from the Upper Cretaceous Plattenkalks of Lebanon — Part I: Prototeuthidina). Как и у современного кальмара Loligo, они весьма массивные. Самым заметным элементом этих хрящей является «глазница» — та часть, которая служила опорой для глаз, и она как раз хорошо видна на триасовых образцах P. bisinuata.

Результат магнитно-резонансной томографии головы современной каракатицы Sepia. Выделены головные хрящи этого моллюска и ископаемые образцы, о которых идет речь в новости. Обозначены различные элементы колеоидного головного хряща, крючья (h), а также органы равновесия — статоцисты (st). Рисунок из обсуждаемой статьи P. Lukeneder, A. Lukeneder, 2022. Mineralized belemnoid cephalic cartilage from the late Triassic Polzberg Konservat-Lagerstätte (Austria)

Еще одним косвенным аргументом в пользу принадлежности хряща головоногим моллюскам может служить кальцитовый состав микротрубочек, которыми испещрена толща хрящей. Для остатков костей такой состав совершенно не типичен, и при такой замечательной сохранности логично было бы ожидать в них присутствия фосфора и других элементов, характерных для кости рыб, но ничего кроме кальция, углерода и кислорода обе группы исследователей там не обнаружили. Зато кальцит действительно очень часто заполняет все естественные полости и трещины в окаменелостях и его присутствие говорит в пользу наличия сети пустотелых каналов, а не костной ткани внутри хряща. Поэтому в заочном споре двух исследовательских групп позиция сторонников версии о хрящах фрагмотеутисов выглядит определенно убедительнее. Тем не менее, так как до сих пор не опубликовано детальное трехмерное изображение строения головного хряща ни одного из современных головоногих (есть лишь отдельные весьма схематические рисунки, см. M. Nixon, Cephalic Cartilage of Cephalopoda), ископаемые находки будет сложно сравнивать с современными образцами и здесь останется некоторое пространство для сомнений. Надеюсь, что этот недостаток знаний будет восполнен в будущих публикациях, и природа загадочных триасовых хрящей прояснится окончательно.

В качестве постскриптума можно добавить, что обе публикации выявили интересный факт: несмотря на прекрасную сохранность крючьев и даже хрящевой ткани, настоящие челюсти фрагмотеутисов так и не были найдены ни в одном образце. Вооруженные крючьями фрагмотеутисы, несомненно, были хищниками и, как все остальные колеоидеи, должны были иметь челюсти. Но, по-видимому, органический материал их челюстей отличался от такового у крючьев и разлагался быстрее, чем происходила фоссилизация. Некоторые исследователи ранее высказывали подобное предположение, и вот теперь оно получило косвенное подтверждение (D. Fuchs et al., 2021. Evolutionary development of the cephalopod arm armature: a review). Этот факт ставит перед палеонтологами множество новых интересных вопросов: в чем именно заключались различия в составе крючьев и челюстей, в каких условиях при фоссилизации могли сохраняться челюсти, и т. д. Можно надеяться, что со временем ответы на все эти вопросы будут найдены и опубликованы.

Источники:

1) Larisa A. Doguzhaeva, Herbert Summesberger, Franz Brandstaetter, Daniela Gruber, and Andrea Tintori. Triassic coleoid beaks and other structures from the Calcareous Alps revisited // Acta Palaeontologica Polonica. 2022. DOI: 10.4202/app.00953.2021.

2) P. Lukeneder, A. Lukeneder. Mineralized belemnoid cephalic cartilage from the late Triassic Polzberg Konservat-Lagerstätte (Austria) // PLOS One. 2022. DOI: 10.1371/journal.pone.0264595.

Александр Мироненко

-

2 независимые группы иследователей независимо одновременно изучают какую-то малозначимую хрень и приходят к разным выводам.

Результат: грант надо дать обоим, ведь вопрос не закрыт.-

Это большая удача, что сии две независимости в квадрате случились одновременно! Представьте, этого бы не произошло: какое-то время к этой малозначимой хрени никто бы не обращался, полагая, что выводы (всего одной) независимой группы достаточно стройны и мощно аргументированы, и нет смысла хрень упрмянутую снова теребить. Наука бы встала - всё, поезд дальше не идёт!

А теперь? Все понимают, что можно! Можно и даже нужно ехать дальше, сквозь остатки рыб и черепа моллюска - к дальним берегам неиссякаемой фантазии!

А по теме если, то да, действительно, не совсем понятно как серьёзные люди могли утверждать, что куча зверей в разное время и в разных местах померли, схвативши в руки совершенно одинаковую добычу.

Если, конечно, эта добыча не какой-то хитрый вид ядовитых на одной и той же стадии развития (одного размера, во всяком сдучае) рыб.

И, конечно хрящ в голове выглядит убедительнее.

-

Последние новости

Вверху — рисунок загадочных «челюстей» фрагмотеутиса (Phragmoteuthis bisinuata) из публикации Эдуарда Зюсса 1865 года (E. Suess, 1865. Über die Cephalopoden — Sippe Acanthoteuthis R. Wagu). Внизу — современное фото того же образца (отпечаток и противоотпечаток) из обсуждаемой статьи L. Doguzhaeva et al., 2022. Triassic coleoid beaks and other structures from the Calcareous Alps revisited. Видны многочисленные крючья (arm hooks, ah), располагавшиеся на руках фрагмотеутисов