Раннепермские насекомые с хоботками могли выступать в роли опылителей

В нижнепермских отложениях Приуралья найдены древнейшие насекомые с хоботками сосущего типа, относящиеся к вымершему семейству протомеропид (Protomeropidae). Судя по строению ротовых частей, эти создания, жившие около 280 млн лет назад, посещали репродуктивные органы древних голосеменных растений и, вероятно, опыляли их в обмен на вознаграждение в виде капелек сладковатой жидкости. Предполагается, что протомеропиды в поисках сладкого могли засовывать свой хоботок в семеносные капсулы ангаропельтовых, которые ранее были обнаружены в том же местонахождении и чье строение указывает на насекомоопыляемость. Если эта гипотеза верна, то сложные опылительные системы возникли уже в позднем палеозое, за 100 с лишним миллионов лет до появления первых цветковых растений.

Каждый школьник знает, что цветы приманивают пчел, бабочек и других насекомых-опылителей, предлагая им нектар и прочие «заманухи». Но, по современным данным, насекомоопыление было характерно и для различных групп вымерших голосеменных, таких как отдельные беннеттитовые и хейролепидиевые (Cheirolepidiaceae). В частности, об этом свидетельствует наличие у древних насекомых длинных сосущих хоботков, которые могли использоваться для доступа к сладковатым выделениям, скрытым в глубине шишек. До сих пор древнейшими обладателями ротовых частей такого типа считались бабочкоподобные каллиграмматиды и скорпионницы-мезопсихиды, найденные в Китае в отложениях юрского периода возрастом около 165 млн лет. Однако в ходе нового исследования палеонтологическую летопись предполагаемых хоботковых насекомых-опылителей удалось продлить еще дальше в прошлое.

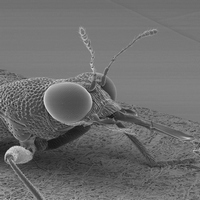

Материалом для статьи, опубликованной в журнале Current Biology, послужили отпечатки протомеропид (Protomeropidae, рис. 1), собранные на берегу реки Сылва, недалеко от деревеньки Чекарда, где располагается одно из богатейших местонахождений раннепермских насекомых. Протомеропиды — это небольшое палеозойское семейство, чье систематическая принадлежность до сих пор точно не установлена: одни исследователи, основываясь на жилковании крыльев, относят их к ручейникам, другие — к скорпионницам. Протомеропиды встречаются с конца карбона и вплоть до конца перми, однако почти все они известны лишь по находкам изолированных крыльев. Только в Чекарде протомеропиды сохранились с телами, благодаря чему удалось установить, что у них имелись хоботки длиной 1,6–2,3 мм (рис. 2). В абсолютном выражении это немного, но все же хоботок протомеропид по меркам их владельцев был довольно внушительным, превышая по длине голову в два раза.

Рис. 2. Детали строения хоботков протомеропид (Protomeropidae) из раннепермского местонахождения Чекарда. Обозначения: mp — максиллярный щупик; lp — лабиальный щупик. Длина масштабных отрезков: A, B, C, G, J — 0,5 мм, E, F, H, I, K, L — 0,2 мм. Членики максиллярных щупиков пронумерованы. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology

В палеозое существовало довольно много хоботковых насекомых: не говоря уже о палеодиктиоптерах и мегасекоптерах (см. Древнейшее насекомое с хоботком), в перми хоботками обзавелись также архесцитиниды, от которых затем произошли разнообразные цикады и листоблошки, а также некоторые скорпионницы. Тем не менее, хоботок у всех у них был колюще-сосущим, то есть включал жесткие стилеты, необходимые для прокалывания семян, растительных тканей или кутикулы жертв. А вот у протомеропид никаких стилетов в хоботке не было: он состоял из пары сближенных максиллярных (нижнечелюстных) щупиков. Такие ротовые части могли понадобиться только для всасывания жидкостей, доступных без предварительного прокалывания. Никаких мандибул для отгрызания кусков твердой пищи у протомеропид не было. Поэтому сложно представить, чем же еще они могли питаться кроме нектароподобных выделений.

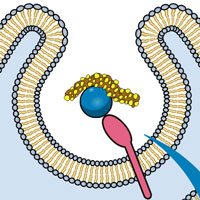

В наши дни хоботок аналогичного строения, состоящий из пары нижнечелюстных или нижнегубных щупиков, имеется у некоторых жуков-нарывников (рис. 3), пчел-коллетид, наездников-браконид и пилильщиков-пергид, и во всех без исключения случаях он используется для поглощения цветочного нектара. Вероятно, пермские протомеропиды питались точно также, только вместо нектара они могли высасывать опылительные капли ангаропельтовых (Angaropeltaceae) — вымершего семейства голосеменных растений из группы пельтаспермовых. Опылительные капли выделяются на вершинах семязачатков — у ветроопыляемых видов, которые составляют большинство современных голосеменных, они бедны сахарами и служат для улавливания пролетающей мимо пыльцы. А вот у насекомоопыляемых голосеменных, таких как некоторые гнетовые, опылительные капли очень сладкие и выполняют ту же функцию по завлечению насекомых, что нектар.

Рис. 3. Антофильный жук-нарывник Leptopalpus rostratus с щупиковым хоботком, очень похожим на хоботок протомеропид из Чекарды. Фото с сайта flickr.com и из обсуждаемой статьи в Current Biology

О том, что ангаропельтовые были насекомоопыляемыми, свидетельствует строение их женских органов размножения — так называемых семеносных капсул с семязачатками внутри. У других пельтаспермовых семязачатки сидят на нижней стороне семеносных дисков, из центра которых растет ножка, как у шляпочного гриба. У ангаропельтовых же края семеносного диска разрослись и загнулись вниз, образовав полузамкнутую оболочку, внутрь которой ведет лишь узкая щель вокруг ножки. Семеносные капсулы оставались полузакрытыми вплоть до созревания семян, что затрудняло проникновение пыльцы с потоками воздуха. Поэтому палеоботаник Сергей Наугольных, изучая ангаропельтовых из Чекарды и близковозрастных местонахождений Приуралья, больше 10 лет тому назад предположил, что пыльцу в их семеносные капсулы доставляли насекомые (S. Naugolnykh, A. Oskolski, 2010. An advanced peltasperm Permoxylocarpus trojanus Naug. from the Lower Permian of the Urals (Russia): An ancient case of entomophily in gymnosperms?). Протомеропиды — это хороший кандидат на роль таких опылителей, учитывая, что длина их хоботка примерно соответствует расстоянию от семязачатков до щелевидного отверстия в основании семеносной капсулы (рис. 4). Более того, рядом с хоботком одной из протомеропид удалось разглядеть пыльцевые зерна Protohaploxypinus (рис. 2, K, L) — пыльцу этого типа ранее находили в мужских органах ряда пермских пельтаспермовых (пыльцевые органы самих ангаропельтовых до сих пор неизвестны).

Рис. 4. Художественная реконструкция, на которой изображена протомеропида Marimerobius sukatchevae, высасывающая опылительные капли из семенной капсулы ангаропельтового Permoxylocarpus (показана в разрезе). Рисунок Андрея Атучина из обсуждаемой статьи в Current Biology

Конечно, невозможно доказать со стопроцентной точностью, что протомеропиды питались именно на ангаропельтовых. Нельзя исключать, что они посещали репродуктивные органы каких-то других пермских голосеменных. Тем не менее, опылителями протомеропиды были наверняка, о чем можно заключить уже хотя бы из общих соображений. Начать с того, что специализироваться на питании опылительными каплями для протомеропид имело смысл лишь в том случае, если там содержалось много сахаров. Но голосеменные не стали бы выделять нектароподобную жидкость из чистой благотворительности: значит, в обмен они получали опылительные услуги. Далее, необходимость в длинном хоботке возникает из-за труднодоступности опылительных капель, в противном случае их можно было бы поглощать с помощью обычного ротового аппарата грызущего типа. Но как только растение начинает прятать опылительные капли в глубине репродуктивных органов, эффективность ветроопыления снижается, а это значит, что без насекомых-опылителей ему не обойтись.

В любом случае, точку в изучении хоботковых протомеропид ставить рано: слишком много еще остается вопросов. Например, чтобы «работать» опылителями, протомеропиды должны были посещать не только женские, но и мужские генеративные органы, однако неясно, что заставляло их это делать. Вряд ли приманкой служила пыльца — таким хоботком ее собирать не очень-то удобно. Да, юкковые моли используют длинные максиллярные щупики для соскребания пыльцы с тычинок (C. V. Riley, 1892. The Yucca Moth and Yucca Pollination). Но для этого максиллярные щупики должны быть подвижными и хорошо сгибаться, тогда как на отпечатках протомеропид они сохраняются спрямленными и вытянутыми вперед, что говорит об их сниженной подвижности. Может быть, на мужские органы голосеменных протомеропид привлекал запах, какие-то железки со сладким секретом или стерильные семязачатки, выступающие в качестве аналога нектарников, как у современных гнетовых? Далее, на каменных отпечатках все объемные структуры сплющены, поэтому непонятно, какую форму имели максиллярные щупики протомеропид в поперечном сечении. Были ли они округлыми или же вогнутыми на внутренней стороне, образуя при смыкании пищевой канал? Или, может быть, жидкость втягивалась по хоботку протомеропид главным образом за счет капиллярного эффекта, связанного с микроскульптурой кутикулы? У жуков-нарывников Leptopalpus капиллярность усиливается за счет многочисленных волосков на внутренней стороне максиллярных щупиков, но у протомеропид их рассмотреть не удалось.

Наконец, пока неизвестно, как были устроены ротовые органы протомеропид из других местонахождений. В перми это семейство, насчитывающее 8 родов и 15 видов, освоило практически всю Пангею — помимо России, ее представителей находят в Австралии, Чехии, Казахстане, Австралии, Южной Африке и США. Если у всех у них имелись хоботки, это может свидетельствовать о том, что уже в пермском периоде насекомоопыляемые голосеменные были вполне обычным явлением, а не каким-то экзотическим исключением из правил.

Источник: A. V. Khramov, S. V. Naugolnykh, P. Węgierek. Possible long-proboscid insect pollinators from the Early Permian of Russia // Current Biology. 2022. DOI: 10.1016/j.cub.2022.06.085.

Александр Храмов

-

Но голосеменные не стали бы выделять нектароподобную жидкость из чистой благотворительности: значит, в обмен они получали опылительные услуги.

@

Эта фраза отвечает на вопрос - зачем? Затем, чтобы получать опылительные услуги. Однако, у эволюции нет целей, но есть причины. Значит, уместнее было бы задать вопрос - почему? Потому, что у растений, вследствие изменения климата или геологической обстановки, появился избыток сахаров. Возможно, эти сахара сначала выделялись, грубо говоря, как попало, по всей поверхности растения, а уже потом этот новый источник энергии запустил процесс специализации.-

А если такой вариант: потому что мутация. Один ген сломался, и сахар стал попадать и в жидкость для улавливания пыльцы. Самого сахара-то в растении много, это основной продукт клетки. А прилетели на него поначалу абсолютно случайные насекомые. Даже случайный жук, полазив по цветкам, мог увеличить вероятность успешного опыления во много раз по сравнению с ветром и обеспечить конкретно этому мутанту вип-путевку в жизнь

-

Конечно, поскольку мутация - это двигатель эволюции, а среда - это сито. Однако, сито активное, с обратными связями. Ведь, чтобы один и тот же ген стал одинаково ломаться в большинстве растений, нужно благоприятствующее этому изменение среды. Например, крупное изменение геологической обстановки, что-то типа разделения континентов. Стало устойчиво теплее, сахаров стало вырабатываться больше, чем перерабатываться, вот и потекла наружу сладкая слизь. Всякая насекомовидная мелочь, что питалась до того простой травкой, вдруг обнаружила перед собой бутерброды с вареньем. Тут-то наиболее ушлые и стали вытягивать из себя хоботки, чтобы всасывать одно варенье...)))

-

Например, крупное изменение геологической обстановки, что-то типа разделения континентов. Стало устойчиво теплее, сахаров стало вырабатываться больше...

Геология, сурепконтинет Пангея. Ледник в Южном полушарии. Ангарида (Сибирь) сталкивается с Балтикой, растут Уральские горы. Родина ангаропельтовых - Ангарида, холодный северный континент с заморозками и полярной ночью. Растения проникли из Ангериды за Урал на запад, где климат был от дождливого умеренного (Приуралье), до сухого жаркого средиземноморского по другую сторону Казанского моря. -

А зачем нужно чтобы ген одинаково ломался? В описанной ситуации достаточно, чтобы количество сахаров в опылительных каплях различалось в рамках популяции. А дальше в роли "благоприятного изменения среды" выступают сами насекомые, которые приносят пыльцу на те особи, у которых фильтр сахаров хуже работает (на первом этапе даже не нужно добавлять сахара, достаточно не убирать их). В этой модели интереснее искать неблагоприятное изменение среды, которое сделало менее эффективным ветроопыление.

-

Отсутствие ветра.

Вообще, ягоды чаще всего приурочены к нижнему этажу растений под пологом леса. Где атмосферные факторы мало способствуют распространению. (Не степь, точно.) Что то похожее может быть и с цветами, самое друвнее цветковое растение амборелла кустарник, растущий под деревьями в джунглях. Но мало приспособленные. А потом эволюционно шли лианы, наверное в этом этапе и произошли инновации, позволившие покрытосемяными цветковым растениям доминировать.

-

-

-

-

-

Может быть такой ещё момент. Сахара в растворе уменьшают испарение воды с капелек жидкости за счёт водородных связей между молекулами воды и гидроксильными группами сахаров.

Сахара относятся к поверхностно-неактивным веществам, слабо влияющим или не влияющим на поверхностное натяжение; но варенье более липкое, чем вода, потому, что варенье это уже скорее раствор воды в сахарах, а не сахаров в воде (с поверхностным натяжением в случае варенья физика сложнее, чем с разбавленными растворами сахаров в воде (нектары)).

Может быть, липкость (адгезия+когезия) нектаров повышена по сравнению с чистой водой? Не знаю.

Так понимаю, для смачивания (чтобы пыльца лучше прилипала) важна вязкость нектара и краевой угол нектара на поверхности пыльцы.

Может ли так быть, что растения изначально играли в эти игры сами с собой ради повышения эффективности опыления, а потом подключились насекомые с ненасытным брюшком и уверенными хоботками - и понеслось?-

Мошка не может получить уверенный хоботок готовым. Уверенность хоботка растет постепенно, в ходе эволюционных игр между флорой и фауной. Варенье, выделившись на ровную поверхность, быстро обдувалось/высыхало/слизывалось, и многие твари просто не успевали насытиться. Другое дело - всякие там ямки-щелки, но тут нужен хоботок. Получается, сначала флора вбрасывает в игру уверенную ямку с вареньем, а потом фауна формирует уверенный хоботок, и счет становится 1:1.

-

А зачем растению выделять нектар, пока нет истинных жужжащих адептов вокруг? Что-то изначально другое нектар делал. Растение может подновлять капельки нектара, когда вода из него улетает. Думаю, всё ж нектар изначально нужен был для улавливания пыльцы из воздуха. "Но это не точно."

А с прогрессом по хоботкам, вернее, по генезису (откуда есть пошёл хоботок) не понятно, да. Может, был для еды у насекомых по началу протохоботок, несовершенный, и служил для какого-то иного способа питания, не нектаром. Но и это не точно.

Вообще, интересная тема.

-

Ископаемые насекомые

-

05.08.2022Раннепермские насекомые с хоботками могли выступать в роли опылителейАлександр Храмов • Новости науки

05.08.2022Раннепермские насекомые с хоботками могли выступать в роли опылителейАлександр Храмов • Новости науки

-

27.03.2019Юрская муха с очень длинным хоботкомАлександр Храмов • Картинки дня

27.03.2019Юрская муха с очень длинным хоботкомАлександр Храмов • Картинки дня

-

14.03.2019Липкий гарпун жуков-стафилинидАлександр Храмов • Картинки дня

14.03.2019Липкий гарпун жуков-стафилинидАлександр Храмов • Картинки дня

-

31.01.2019Многоножки с хоботкамиАлександр Храмов • Картинки дня

31.01.2019Многоножки с хоботкамиАлександр Храмов • Картинки дня

-

20.12.2018Оса-прыгун из бирманского янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

20.12.2018Оса-прыгун из бирманского янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

-

20.11.2018Гигантские каменноугольные стрекозыАлександр Храмов • Картинки дня

20.11.2018Гигантские каменноугольные стрекозыАлександр Храмов • Картинки дня

-

12.09.2018Древний «тараканомуравей»Александр Храмов • Картинки дня

12.09.2018Древний «тараканомуравей»Александр Храмов • Картинки дня

-

21.05.2018Мастер маскировки из мелового янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

21.05.2018Мастер маскировки из мелового янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

-

28.04.2018«Бабочки» мезозояАлександр Храмов • Картинки дня

28.04.2018«Бабочки» мезозояАлександр Храмов • Картинки дня

-

18.04.2018«Чужие» из янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

18.04.2018«Чужие» из янтаряАлександр Храмов • Картинки дня

Последние новости

Рис. 1. Отпечатки протомеропид (Protomeropidae) из раннепермского местонахождения Чекарда. Обозначения: an — антенна, ce — сложный глаз, ms — среднегрудь, mt — заднегрудь, pr — proboscis, pt — переднегрудь. Длина масштабного отрезка — 2 мм. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology