На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культур

Международная команда археологов описала пять последовательных комплексов каменных орудий из уникального местонахождения Халл Амайшан в пустыне Нефуд на севере Аравийского полуострова. Возраст древнейшего комплекса — около 400 тысяч лет, самого молодого — 55 тысяч лет. Каждый комплекс имеет свои особенности. Первые два относятся к нижнему палеолиту и содержат многочисленные ашельские рубила (бифасы), а в трех остальных преобладают среднепалеолитические орудия, изготовленные при помощи разных вариантов технологии леваллуа. Артефакты из комплексов 3 и 4 напоминают изделия древних сапиенсов из Восточной Африки, а комплекс 5 (самый молодой) сопоставим с неандертальскими орудиями из Леванта. Исследование показало, что засушливые районы Юго-Западной Азии в прошлом многократно заселялись разнообразными человеческими популяциями. Это происходило в относительно влажные эпохи, когда на месте нынешней пустыни в Аравии, как и в Северной Африке, росла трава, текли реки и бродили стада копытных.

Миграционные маршруты древних людей, выходивших из Африки на просторы Евразии, неизбежно проходили через Юго-Западную Азию. Однако археологические данные по раннему и среднему палеолиту этого региона, столь важного для понимания истории человечества, остаются скудными и фрагментарными. В основном они происходят из лесных районов Леванта, где в течение последних 400 тысяч лет природные условия были относительно благоприятными для древних охотников-собирателей и менялись не слишком сильно. Именно там находятся знаменитые пещеры Схул, Кафзех (Qafzeh), Табун, Кебара, Мислия (Misliya) и другие, где попеременно жили то древние сапиенсы, то приходившие с севера неандертальцы.

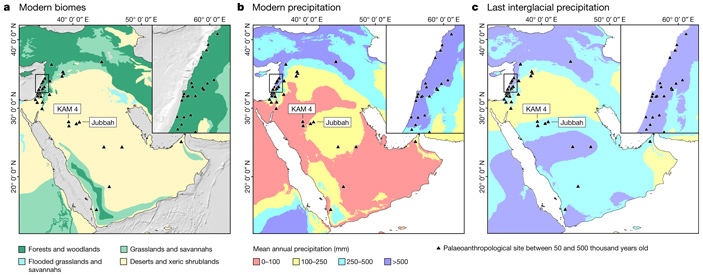

Гораздо меньше данных по засушливым районам, которые занимают большую часть территории Юго-Западной Азии. Сейчас эти районы пустынны, но в прошлом неоднократно случались влажные периоды (в основном приуроченные к межледниковьям), когда на этих территориях, как и в Северной Африке, выпадало гораздо больше осадков и существовала растительность саванного типа (рис. 2). В эти эпохи по Аравии текли полноводные реки, бродили стада копытных (в основном африканских, а не евразийских) и даже были озера с гиппопотамами.

Рис. 2. Природные условия Юго-Западной Азии и палеоантропологические находки. а — современные биомы. Темно-зеленым цветом показаны леса, светло-зеленым — травяные биомы (степи и саванны), желтым — пустыни и полупустыни. b — современные осадки (мм в год, см. легенду), c — осадки во время предыдущего межледниковья, 124–119 тысяч лет назад (см. MIS 5e). Треугольниками обозначены палеолитические местонахождения возрастом от 50 до 500 тысяч лет. KAM 4 и Jubbah — местонахождения, из которых происходят новые находки. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Статья большого международного коллектива археологов, опубликованная 1 сентября в журнале Nature, показывает, что вместе с африканской фауной на Аравийский полуостров в эти влажные периоды регулярно приходили люди — ранне- и среднепалеолитические охотники-собиратели. Кости самих людей, правда, не найдены, зато найдены их каменные орудия.

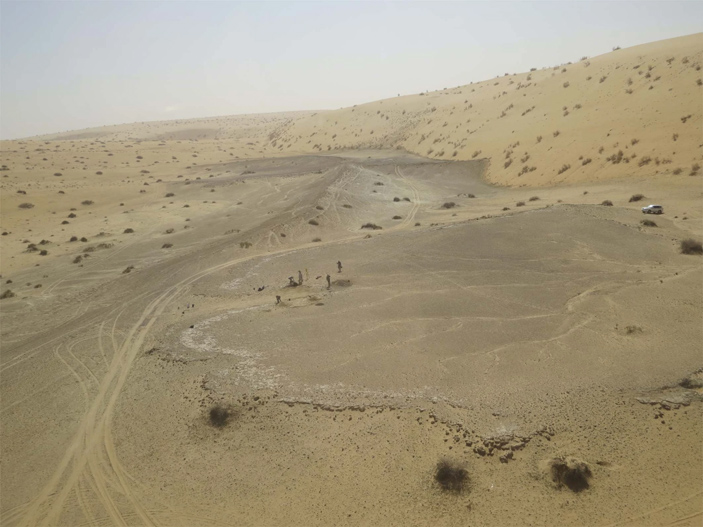

Большинство описанных в статье находок происходит из уникального местонахождения Халл Амайшан 4 (Khall Amayshan 4, KAM 4) в пустыне Нефуд. Там среди песчаных дюн на поверхность выходят разновозрастные пласты средне- и позднеплейстоценовых озерных отложений (рис. 3). Авторы предполагают, что вплоть до относительно недавнего времени эти пласты были прикрыты сверху дюнами, что спасало их от эрозии. Уникальность местонахождения в том, что здесь сохранилась подробная летопись смены сухих и влажных эпох за очень долгий период — от 400 до 55 тысяч лет назад. В Аравии известны и другие плейстоценовые озерные отложения, но это, как правило, остатки единичных озер, а не последовательности из нескольких разновозрастных озерных слоев.

Рис. 3. Один из выходов озерных отложений в Халл Амайшан 4 — так называемое Северо-западное озеро возрастом 190–210 тысяч лет (находится между исследователями и их автомобилем). Фото из обсуждаемой статьи в Nature

Исследование показало, что во влажные эпохи в Халл Амайшан в котловине между большими, относительно стабильными дюнами раз за разом формировались озера, которые затем исчезали с наступлением очередного засушливого периода. Водоемы были достаточно большими и глубокими, чтобы в них селились гиппопотамы. Очертания озер менялись от одной влажной эпохи к другой, предположительно из-за перемещения дюн. Разновозрастные пласты озерных отложений сейчас выходят на поверхность в разных местах, но по краям они кое-где налегают друг на друга, что помогло (наряду с люминесцентными и радиометрическими датировками) разобраться в их стратиграфической последовательности.

Помимо ископаемых остатков фауны, больше похожей на фауну африканских саванн, чем левантийских лесов, в озерных отложениях сохранились многочисленные каменные артефакты. Они свидетельствуют о как минимум пяти волнах заселения региона палеолитическими Homo в период от 400 до 55 тысяч лет назад.

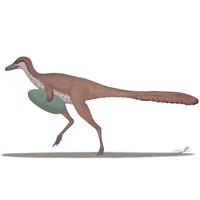

Самый древний комплекс каменных орудий, KAM 4A, приурочен к так называемому Центральному озеру, существовавшему в межледниковую эпоху 424–374 тысячи лет назад (см. MIS 11). Он представлен типичными раннепалеолитическими (ашельскими) бифасами небольшого размера (рис. 1, слева) и отходами их производства. Это самые древние датированные ашельские орудия, найденные в Аравии. Такие комплексы каменных изделий типичны для ранних представителей человеческого рода, таких как эректусы и гейдельбергские люди. Создателями KAM 4A в принципе могли быть люди, близкие к предкам неандертальцев, денисовцев или сапиенсов, но это могла быть и какая-то иная ветвь человеческого рода.

Второй комплекс, KAM 4B, происходит из Северо-восточного озера, возраст которого (около 300 тысяч лет) соответствует следующей по счету влажной межледниковой эпохе (MIS 9). Это тоже раннепалеолитический ашельский комплекс, в котором преобладают небольшие бифасы с заостренными кончиками (рис. 1, вторая колонка слева). Но здесь уже встречаются и более «прогрессивные» изделия, изготовленные при помощи леваллуазской технологии. Орудия из KAM 4A и KAM 4B не похожи на современные им раннепалеолитические орудия из Леванта (см. Acheulo-Yabrudian complex), что говорит о культурном разнообразии тогдашнего населения Юго-Западной Азии.

Третий комплекс, KAM 4C, связан с Северо-западным озером (рис. 3), время существования которого (190–210 тысяч лет назад) совпадает с теплой и влажной эпохой перед началом предпоследнего оледенения (MIS 7). Это уже не ранне-, а среднепалеолитический комплекс. Бифасы полностью отсутствуют, преобладают разнообразные леваллуазские изделия. Интересно, что по своим характеристикам эти орудия занимают промежуточное положение между одновозрастными орудиями древних сапиенсов из Восточной Африки (Омо Кибиш) и Леванта (Мислия), причем на восточноафриканские они похожи чуть больше.

Четвертый комплекс, KAM 4D, тоже среднепалеолитический, присутствует в отложениях так называемого Юго-восточного озера. Его возраст — 125–75 тысяч лет, что соответствует межледниковью, последнему перед нынешним (MIS 5). Здесь преобладает «центростремительный» (centripetal) вариант техники Леваллуа, когда заготовку оббивали ударами с разных сторон от краев к центру. Для этой эпохи метод главных компонент позволяет отличить орудия, ассоциированные с древними сапиенсами, от неандертальских. Комплекс KAM 4D больше похож на изделия сапиенсов. В это время сапиенсы определенно присутствовали в Юго-Западной Азии, судя по левантийским находкам.

Пятый комплекс, KAM 4E, происходит из Южного озера и имеет возраст около 55 тысяч лет. Это соответствует относительно теплой и влажной эпохе (MIS 3) перед наступлением последнего ледникового максимума. Создатели этих орудий предпочитали другой вариант леваллуазской техники (unidirectional-convergent), при котором у заготовки делали прямые сходящиеся края, так что в итоге получалось остроконечное изделие (рис. 1, справа). Комплекс KAM 4E напоминает одновозрастные орудия левантийских неандертальцев.

Между третьим комплексом (KAM 4C, Северо-западное озеро, MIS 7) и четвертым (KAM 4D, Юго-восточное озеро, MIS 5) в Халл Амайшан был еще один «озерный» эпизод — Юго-западное озеро возрастом 143 ± 10 тысяч лет (MIS 6). Но в этом пласте озерных отложений каменных орудий найти не удалось.

Таким образом, следы человеческой деятельности присутствуют в пяти из шести последовательных толщ озерных отложений, соответствующих влажным эпохам. Все пять комплексов каменных орудий отличаются друг от друга. Это говорит о долгой и сложной истории заселения региона разными человеческими популяциями и даже разными видами людей. В холодные сухие эпохи местные популяции сокращались, фрагментировались, вымирали или отступали в рефугиумы. Но затем наступала очередная теплая и влажная эпоха, и в Юго-Западную Азию устремлялись с разных сторон новые волны мигрантов. Среди них могли быть и африканские сапиенсы, и неандертальцы с севера. Новые данные хорошо согласуются с гипотезой о том, что именно в Юго-Западной Азии 50–60 тысяч лет назад произошла гибридизация сапиенсов с неандертальцами, из-за которой всё современное внеафриканское человечество несет в себе толику неандертальских генов. Здесь же ранее могли происходить другие эпизоды гибридизации, привнесшие гены сапиенсов в неандертальские популяции (см.: Происхождение человечества в свете новых данных палеоантропологии и генетики, «Элементы», 15.02.2021). Впрочем, прямые археологические свидетельства строго одновременного присутствия сапиенсов и неандертальцев в каком-нибудь конкретном районе Юго-Западной Азии по-прежнему отсутствуют.

Источник: H. S. Groucutt, T. S. White, E. M. L. Scerri, E. Andrieux, R. Clark-Wilson, P. S. Breeze, S. J. Armitage, M. Stewart, N. Drake, J. Louys, G. J. Price, M. Duval, A. Parton, I. Candy, W. C. Carleton, C. Shipton, R. P. Jennings, M. Zahir, J. Blinkhorn, S. Blockley, A. Al-Omari, A. M. Alsharekh & M. D. Petraglia. Multiple hominin dispersals into Southwest Asia over the past 400,000 years // Nature. 2021. DOI: 10.1038/s41586-021-03863-y.

См. также:

Найдено новое подтверждение раннего выхода сапиенсов из Африки «южным путем», «Элементы», 02.02.2011.

-

Создателями KAM 4A в принципе могли быть люди, близкие к предкам неандертальцев, денисовцев или сапиенсов, но это могла быть и какая-то иная ветвь человеческого рода.

Разговоры о всяких неизвестных древних линиях предков переходят от генетиков уже и к археологам. Мода такая пошла. А фактов в её основании почти что нет. Только вот эта хитроумная генетическая математика, которая подводила не раз.-

-

Не спорю, хомо наледи — действительно неожиданно поздняя, но архаичная линия.

Однако.

Были бы хомо наледи такими странными, если их датировка оказалась бы 1 млн. л. н? Конечно, нет. Это был бы просто ещё один вариант эректусов.

Так и здесь. Ашельские рубила изготовлены в ожидаемое для них время в ожидаемом месте. Где здесь повод говорить о неизвестной ветви человеческого рода? Нет повода. Зато это модно.-

Повода нет, о нем и не говорят. То есть об открытии "неизвестной ветви человеческого рода"...

А вот здесь повод есть:

https://elementy.ru/novosti_nauki/433834/Novye_antropologicheskie_nakhodki_v_Izraile_i_v_Kitae_eshche_bolshe_uvelichivay ut_raznoobrazie_drevnikh_lyudey -

Где в израильском исследовании не просто умозаключения авторов, а действительно неопровержимое новое знание? Да вот же оно! На рис. 4‑C по вертикали. Третья компонента объясняет 18% изменчивости. И по этой третьей компоненте нешер-рамлский фрагмент темени выступает за ранее известный диапазон неандертальцев на величину примерно в одну десятую от величины самого этого диапазона. (Вертикальное расстояние от La Quina H5 до NR‑1 сравниваем с вертикальным же расстоянием от Guattari 1 до La Quina H5).

Это у нас открытие неизвестной ветви людей, серьёзно?

Если не плодить сущности без необходимости и не стремиться к громким заявлениям, тогда это просто неандерталец. А в Харбине — просто денисовец. (В китайском исследовании оккамности ещё меньше).

www.nature.com/articles/d41586-021-01738-w

Вы принесли аргумент скорее в мою пользу, нежели против. Погоня учёных за ажиотажем налицо.-

Нешер-Рамла - это не мои аргументы. Апелируйте к авторам этих исследований. Возможно, в вашем распоряжении больше данных, чем у ученых... Возможно, вы более способны к анализу этих данных, чем те ученые....

Вообще -то, думаю, человечество по крайней мере со времен эректусов едино. Возможно, все эти деления на сапиенсов, неандертальцев, денисовцев и пр.... условно. Тем более, уже доказано, что они все могли скрещиваться между собой, владели одним и тем же арсеналом производственных средств, культурными навыками ну и т.д... -

Тем более, уже доказано, что они все могли скрещиваться между собой

Не могли они свободноскрещиваться между собой, ни плодовитых потомков неандертальцеев с сапиенсами, ни денисовцев нет. Есть только примеси от чудом выживших метисов. Метисы не могли оставлять потомков своего пола.

А вот например, обыкновенная лошадь и лошадь Пржевальского это совершенно разные виды, но они могут свободноскрещиваться и у них остается плодовитое потомство.

Сапиенсы же к неандертальцам и денисовцам относится как лошади с ослами, потомство может быть, но в виде ишаков и мулов. То есть это совершенно разные виды.-

Спасибо за информацию относительно ослов и лошадей…

Но вообще-то я не говорил, что сапиенсы и, допустим, неандертальцы один вид. А только о том, что они скрещивались, что является, как говорится, медицинским фактом… И что такое «примеси от чудом выживших метисов»? Кто тут верит в чудеса?…

С другой стороны, вопрос о критериях видовых различий очень интересный и актуальный особенно для палеонтологических находок, где вообще работает только часть традиционных критериев.

Когда я говорил о единстве человечества со времен эректусов, то имел в виду не биологический, а социальный аспект.-

Говорить о человечестве в социальном аспекте для палеолита вообще нонсенс.

Да, даже мулы иногда могут давать очень хилое потомство если рожают от жеребцов. Но лошади и ослы ведь разные виды по вашему? Вот тот же случай с метисами людей и неандертальцев, женщины-метиски иногда могли рожать мальчиков от сапиенсов, вот от них и примеси.

-

-

-

Сапиенсы же к неандертальцам и денисовцам относится как лошади с ослами

Я погуглил "horse ass divergence time".

Здесь

https://www.researchgate.net/figure/Phylogenetic-tree-and-divergence-time-estimates-for-mtDNA-sequences-of-Przewalskis-a nd_fig2_51535045

сказано:Based on a fossil record, we assumed that Somali wild ass and domestic horse diverged 2.0 Ma (Forstén 1992)

Здесь

https://bmcecolevol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2148-11-328

сказано:divergence time of horse and ass is more likely to be in the middle of the 3.5-1.0 mybp <...> divergence time of horse and ass was set to be normally distributed with a mean of 2.25 mybp

Здесь

https://www.pnas.org/content/pnas/111/52/18655.full.pdf

сказано:ancestor of present-day asses and zebras dispersed into the Old World 2.1–3.4 Mya

(если я правильно понимаю, имеется в виду клада зебр и ослов, не включающая лошадей)

Поэтому мне кажется, исходя из датировок расхождения, что лошади с ослами - это скорее как сапиенсы с парантропами.

Здесь

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мул

сказано:Самцы мулов и лошаков бесплодны, как и большинство самок <...> Это происходит из-за разного количества хромосом: у лошадей 64 хромосомы, а у ослов 62

В то время как у сапиенсов, неандертальцев и денисовцев одинаковое количество хромосом (23 пары):

https://www.quora.com/How-many-chromosomal-pairs-did-the-Neanderthals-and-Denisovans-have

https://en.wikipedia.org/wiki/Chromosome_2обыкно

Насчёт времени расхождения E. przewalskii и E. caballus: вроде бы не очень давно, судя по диаграмме из первой ссылки, не более 160000 лет назад, а то и меньше. То есть примерно как линии внутри H. sapiens.венная лошадь и лошадь Пржевальского это совершенно разные виды -

Во-первых, время расхождения в абсолютных единицах - очень сферично. В поколениях оно как-то поосмысленней было бы :) Во-вторых, даже в поколениях - это ещё полдела. Скорость расхождения ведь не только временем определяется.

Ну и, приводя пример брыкающихся, Ваш собеседник просто иллюстрировал степень различия. И он, похоже, скорее прав, чем нет - пока что примеров успешного массового скрещивания "разных линий" неизвестно. А то, что известно - это как раз следы разовых событий. Что именно тому причиной - чисто биологическая несовместимость, или ещё социальный аспект играл - фиг поймёт. Но факт от этого никуда не девается.-

В поколениях оно как-то поосмысленней было бы

Я предположил, что если интервал между поколениями больше, то за это время происходит больше мутаций, поэтому я подумал, что лучше считать по времени.

Например, большой возраст родителей является фактором риска патологий, в том числе генетических заболеваний. К примеру,

https://ru.wikipedia.org/wiki/Синдром_Дауна

Здесь

https://ru.wikipedia.org/wiki/Мутация

сказано:Спонтанные повреждения ДНК встречаются довольно часто, такие события имеют место в каждой клетке

Мутации возникают лишь тогда, когда репарационный механизм по каким-то причинам не работает или не справляется с устранением повреждений

Многие спонтанные химические изменения нуклеотидов приводят к мутациям, которые возникают при репликации

То есть, если я правильно понимаю, причина мутаций не в сбоях репликации как таковой, а в ранее накопленных повреждениях, приводящим к этим сбоям. Как я понимаю, репликация здесь лишь "спусковой механизм".

Кроме того, мутации могут происходить непосредственно в процессе репарации:Мутации могут появляться не только при репликации, но и при репарации — эксцизионной репарации или при пострепликативной

Если всё это так, то более важны факторы времени, мутагенов и репарационных механизмов, а не репликации и кроссинговера.

Впрочем, в этой же статье говорится и о неравном кроссинговере при наличии дуплицированных генов как источнике мутаций, так что фактор поколений тоже должен присутствовать.

Если учитывать поколения, то у эквидов их смена происходит быстрее, чем у людей (половозрелость у лошадей в 1 - 3 года, беременность ~ 1 год, естественная продолжительность жизни 25 - 30 лет, но в дикой природе жизнь, как правило, в несколько раз короче, например, у мустангов 10 - 15 лет, в среднем получается 1 поколение в ~ 8 лет), что лишь усиливает разницу генетических отличий.собеседник просто иллюстрировал степень различия

Ну не знаю, тут разница в ~ 3 раза по времени (~ 600 тысяч лет для сапиенсов / неандертальцев и ~ 2 миллиона лет для лошадей / ослов) и в ~ 10 раз по числу поколений.

Тем более, в Википедии сказано, что причина бесплодия мулов в разном числе и структуре хромосом (документировано лишь 60 случаев фертильности мулов за период 1527 - 2002, хотя всего мулов в мире ~ 10 миллионов):

https://en.wikipedia.org/wiki/MuleMules and hinnies have 63 chromosomes, a mixture of the horse's 64 and the donkey's 62. The different structure and number usually prevents the chromosomes from pairing up properly and creating successful embryos, rendering most mules infertile

Тут приходит на ум саванна - фертильный гибрид сервала и кошки:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Саванна_(порода_кошек)

хотя между ними > 8 миллионов лет, не говоря уже о количестве поколений, зато нет проблемы с разным количеством хромосом (19 пар у сервала и у кошки).

Здесь

https://elementy.ru/novosti_nauki/432184/Mezhdu_sapiensami_i_neandertaltsami_sushchestvovala_chastichnaya_reproduktivnay a_izolyatsiya

сказано о сниженной приспособленности метисов, в том числе о пониженной плодовитости мужчин-гибридов.

Если метисы были бесплодны, то надо как-то согласовать это с несколькими процентами неандертальских и денисовских генов у современных сапиенсов, то есть надо предположить миллионы неандертало-сапиентных и денисово-сапиентных гибридов, из которых несколько оказались фертильными и оставили след в генофонде (если фертильность на уровне мулов).Что именно тому причиной

малочисленность популяций + непересекающиеся в пространстве / времени ареалы? -

Я немного продолжил своё исследование и пришёл к выводу, что сапиенс и неандерталец - это скорее не как осёл и лошадь, а как бурый и белый медведь:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Гибрид_белого_и_бурого_медведя

https://en.wikipedia.org/wiki/Grizzly%E2%80%93polar_bear_hybrid

Время расхождения ~ 400 тысяч лет:

https://www.cell.com/fulltext/S0092-8674(14)00488-7

В ДНК североамериканских бурых медведей 3-8% генов белых медведей; митохондрии белых медведей получены от бурых:

https://academic.oup.com/mbe/article/35/5/1120/4844088

И это напоминает ситуацию с неандертальцами и сапиенсами.

Гибридные медвежата фертильны. Насчёт их приспособленности я встречал диаметрально противоположные мнения.

Первоначально были открыты в неволе. Редко встречаются в дикой природе:Хотя бурый и белый медведи генетически схожи и часто встречаются на одной и той же территории, они, как правило, избегают друг друга

Из-за глобального потепления вынуждены мигрировать, менять ареалы и чаще натыкаться друг на друга, что должно приводить к увеличению численности гибридов.

Первый гибрид в дикой природе обнаружен в 2006, к 2017 число найденных гибридов выросло до 8, все происходят от одной самки белого медведя.

Сообщения о диких гибридах были и в прошлом, но в то время не было анализа ДНК, чтобы это проверить.

(Возможно, аналогичные процессы происходили и с нашими предками).

-

-

-

-

-

-

-

Ранние Homo

-

15.02.2025Возможно, гоминины жили в Евразии уже два миллиона лет назадАлександр Марков • Новости науки

15.02.2025Возможно, гоминины жили в Евразии уже два миллиона лет назадАлександр Марков • Новости науки -

20.11.2024Медленный рост зубов у ранних Homo из Дманиси указывает на долгое детствоАлександр Марков • Новости науки

20.11.2024Медленный рост зубов у ранних Homo из Дманиси указывает на долгое детствоАлександр Марков • Новости науки

-

28.08.2024Предки хоббитов измельчали вскоре после прихода на ФлоресАлександр Марков • Новости науки

28.08.2024Предки хоббитов измельчали вскоре после прихода на ФлоресАлександр Марков • Новости науки

-

29.08.2022Сахелантроп, возможно, был прямоходящим, но при этом хорошо лазил по деревьямАлександр Марков • Новости науки

29.08.2022Сахелантроп, возможно, был прямоходящим, но при этом хорошо лазил по деревьямАлександр Марков • Новости науки

-

07.12.20213,6 млн лет назад в Лаэтоли ходили не только австралопитеки, но и другие двуногие гомининыЕлена Наймарк • Новости науки

07.12.20213,6 млн лет назад в Лаэтоли ходили не только австралопитеки, но и другие двуногие гомининыЕлена Наймарк • Новости науки

-

07.09.2021На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культурАлександр Марков • Новости науки

07.09.2021На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культурАлександр Марков • Новости науки

-

25.05.2020Коэволюция мозга и культуры — вероятный механизм становления человеческого разумаАлександр Марков • Новости науки

25.05.2020Коэволюция мозга и культуры — вероятный механизм становления человеческого разумаАлександр Марков • Новости науки

-

17.04.2020Краткая история «параллельных человечеств»Мария Медникова • Библиотека • «Природа» №1, 2019

17.04.2020Краткая история «параллельных человечеств»Мария Медникова • Библиотека • «Природа» №1, 2019

-

06.04.2020Гейдельбергские люди жили в Африке одновременно с ранними сапиенсамиАлександр Марков • Новости науки

06.04.2020Гейдельбергские люди жили в Африке одновременно с ранними сапиенсамиАлександр Марков • Новости науки

-

13.12.2019«Почти человек». Главы из книгиЛи Бергер, Джон Хокс • Книжный клуб • Главы

13.12.2019«Почти человек». Главы из книгиЛи Бергер, Джон Хокс • Книжный клуб • Главы

Последние новости

Рис. 1. Типичные каменные орудия из пяти последовательных палеолитических комплексов, найденных в пустыне Нефуд. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature