«Почти человек». Главы из книги

Часть IV. Изучение naledi

Глава 26

Шел первый день работы нашей научной мастерской; я проводил инструктаж. Мы набрали группу из специалистов в самых разных дисциплинах, которые вне зависимости от возраста и регалий горели желанием исследовать находки из Райзинг Стар. Проректор Витса по научной части только что произнес вступительное слово, вслед за ним я стал разъяснять цели и задачи нашего проекта.

— Мы будем описывать эти кости без привязки к датировкам, — начал я.

Полная аудитория ученых мужей молча уставилась на меня; судя по лицам, несколько человек решили, что я пошутил, остальные смотрели на меня, будто бы не понимая смысла сказанного. С тех самых пор, как в Олдувайском ущелье были применены новые методики датировки находок, практически любое исследование найденных в Африке останков гомининов сопровождалось непременным датированием. Для многих ученых геологический возраст сделался своего рода страховым полисом на случай непредвиденных обстоятельств. Ну и помимо всего прочего, именно отсутствие четкой датировки спровоцировало волну критики в адрес Раймонда Дарта и его «Беби из Таунга». Как в представлении обычных людей, так и в представлении многих ученых именно геологическая датировка играет первую скрипку в интерпретации роли той или иной находки в человеческой эволюции. Я же предлагал сидящим передо мной ученым мужам добровольно работать с вставленными берушами, чтобы этой первой скрипки не слышать.

Частично идея исследования без привязки к датировкам была обусловлена рабочей необходимостью. Несмотря на то что наша геологическая команда во главе с Полом Дирксом с самого начала принимала участие в изучении местонахождения, все понимали, что геологические датировки находок из Камеры 101 получить будет весьма непросто.

В Малапе нам сопутствовала удача: кости «бутербродом» залегали между слоями натечных образований, что позволило выявить их геологический возраст. Анализ ископаемой фауны (останки саблезубых кошек, гиен, антилоп, лошадей и так далее) подтвердил геологическую датировку.

С Райзинг Стар нам оставалось лишь мечтать о подобном. Во-первых, в Камере были обнаружены лишь несколько костей птиц и грызунов, которые, судя по их сохранности и залеганию в Камере, попали туда много позже останков гомининов. К тому же, в отличие от Малапы, эти кости залегали не в толще брекчии, окруженной натечными образованиями, а просто лежали на полу пещеры, под тонким слоем шуги вперемешку с грязью и глиной. Небольшие натечные образования, впрочем, были обнаружены на стенах Камеры, но каким образом можно было соотнести их с костными останками, было совершенно неясно. И все же мы пытались использовать те методы датировки, которые сослужили нам столь славную службу в Малапе; пытались — и потерпели неудачу. Тонкий, изъеденный эрозией слой натечных образований был частично нарушен осадочными отложениями пещеры. Таким образом, выяснить, сколько времени кости провели в Камере до формирования натечных образований на стенах, не представлялось возможным. Только слои каменных пород пола могли нам помочь с определением геологического возраста находок.

В общем, у нас была проблема. Как-то я говорил по скайпу с Полом и его молодым ассистентом Эриком Робертсом.

— Думаю, тебе придется пожертвовать каким-то количеством костного материала, чтобы получить датировку... — сказал мне Пол.

— Нет! Пока они не описаны — нельзя, — ответил я. — Ну и помимо всего прочего, вряд ли это вообще что-то даст, ведь кости слишком древние, чтобы напрямую их датировать.

Логичным выходом представлялось датирование методом электронного спинового резонанса, или просто ЭСР: анализируя кристаллическую структуру зубной эмали, этот метод дает возможность установить возраст ископаемых зубов. Здесь, однако, нас ожидало две проблемы. Во-первых, для ЭСР-датировки необходимо было замерить уровень радиации в окружающей датируемый объект среде, а подобные данные могут быть довольно противоречивы. Но еще хуже было «во-вторых»: для ЭСР необходимо было взять образец эмали зуба. Обычно это не составляет никакой проблемы, поскольку всегда можно использовать в качестве образца эмали для ЭСР зубы, скажем, антилопы, обнаруженные в одном геологическом контексте с останками гоминина. Никакой разницы между зубами гоминина и антилопы с точки зрения датировки не будет. Но, как уже говорилось, в Камере 101 не было ископаемых зубов животных — только зубы гомининов. Соответственно, для ЭСР-датировки нам пришлось бы использовать фрагменты зубов гомининов — вариант, меня совершенно не устраивавший. Никто из нас пока ни малейшего понятия не имел, с какими именно гомининами мы имели дело в Райзинг Стар, поэтому уничтожать костный материал до полноценного научного исследования и описания стало бы просто-напросто научной ошибкой.

***

Но чем больше я размышлял над этой ситуацией, тем яснее видел, что то, что казалось преградой на дороге, на самом деле указывало более перспективный маршрут! Действительно — отсутствие необходимой привязки к датировке открывало широкие исследовательские горизонты. Изучение невероятных находок из Райзинг Стар мы будем проводить, опираясь лишь на их конкретную анатомию; морфологически они могут иметь сходство с теми или иными известными находками, равно как и не иметь его вовсе с другими. Какие-то из этих сходств будут указывать на «примитивность» нашего гоминина, иные — наоборот, на его «прогрессивность». Не датирование костного материала, но именно передающиеся этими сходствами черты скорее укажут нам на родословную гомининов из Райзинг Стар. В случае, к примеру, если коллекция останков из Камеры 101 покажет большое количество схожих прогрессивных черт с некоторым известным видом, тогда, вероятно, к этому виду вполне можно будет отнести и наших гомининов. Если же вида со схожим набором уникальных черт не будет обнаружено, тогда спокойно можно будет констатировать открытие нового вида. Самое замечательное, что в подобном рассмотрении никоим образом не участвует фактор возраста останков; так что то, что мы ничего об этом пока не знали, было не недостатком, но именно преимуществом!

Вообще, подобный подход зародился, еще когда мы исследовали sediba. Скелеты, обнаруженные нами в Малапе, были, пожалуй, наиболее точно датированными останками древнего человека в истории африканской палеоантропологии. Нам казалось, что подобная хронологическая аккуратность была нашим научным триумфом. Наверное, с какой-то стороны так и было, ведь мы узнали много нового о хронологии местонахождений в Колыбели. Тем не менее высокоточная датировка малапских находок послужила причиной и нескольких совершенно неожиданных проблем.

В оригинальном описании A. sediba подчеркивался мозаичный характер анатомии скелета — прогрессивные черты Homo соседствовали с весьма примитивными чертами Australopithecus. Мы все же сочли, что A. sediba не принадлежит к Homo, однако закрывать глаза на то, что многие сравнительные исследования указывали на большую близость к Homo, чем к австралопитекам, было нельзя. В общем, примитивное строение тела носило множество конкретных продвинутых черт. Словом, благодаря этой мозаичности A. sediba можно было интерпретировать как предка Homo, и в целом — современного человека.

Весомых оснований опровергать подобную возможную интерпретацию у нас не было, да вообще нам казалось это довольно безобидным. Многие ученые, однако, услышали здесь серьезный вызов и ринулись в полемику, доказывая, что A. sediba хронологически не мог быть прародителем Homo. Они указывали на находку из Эфиопии возрастом 2 миллиона 330 тысяч лет; там был обнаружен довольно скромный фрагмент челюсти, однако авторы утверждали, что он принадлежал самому раннему из известных Homo. Находкам же из Малапы был лишь 1 миллион 977 тысяч лет. В общем, все было очевидно, утверждали они: A. sediba был слишком «молод», чтобы быть предком Homo. Это была ровно та же самая аргументация, согласно которой Артур Кизс отметал доказательства в пользу важности открытия «Беби из Таунга»: если находка недостаточно древняя — ей нет места в родословной человека.

Но ведь подобное рассуждение основывается на предположении, что найденные останки (sediba в нашем случае) отражают наиболее раннего существовавшего представителя вида; палеонтология, к сожалению, так не работает. На деле ситуация такова, что мы обнаружили некоторых индивидов в Малапе, однако другие индивиды жили и раньше. Насколько — неизвестно. В любом случае очевидно, что за каждым обнаруженным индивидом стоит великое множество существовавших до, после и одновременно с ним особей того же вида. Существовал ли A. sediba, скажем, 2 миллиона 330 тысяч лет назад? Пока аргументированно дать ответ на этот вопрос не представляется возможным.

Нам же в команде по исследованию sediba казалось, что авторы подобных нападок стреляют, попадая в «молоко»: ведь скелеты гомининов из Малапы были и остаются наиболее полными останками ранних человекоподобных австралопитеков из всех когда-либо найденных. Изучая историю происхождения человеческого рода, странно было бы пристально не изучить столь важную и полно представленную ветвь эволюционного древа. Произошел ли Homo от A. sediba или A. sediba и ранние Homo оба произошли от какого-то третьего, пока неизвестного нам общего вида-прародителя — независимо от этого необходимо было уделить внимание столь щедрым сведениям о человеческой эволюции, которыми готова была поделиться с учеными Малапа. И совсем не обязательно опираться при этом на датировки: в конкретном случае sediba они, например, явно скорее помешали, чем помогли.

Одним словом, я с нетерпением ожидал начала исследований находок, чтобы команда, работая с ними, не опиралась на заранее полученные данные датировок. Отрадно было, что мне удалось донести свои соображения до присутствующих в аудитории; некоторые ученые из мастерской, впрочем, смотрели на меня с недоверием, однако вживую изучив находки, и они пришли к выводу, что незнание данных об их датировке позволяет намного свободнее подойти к исследованию, всерьез рассматривая гипотезы, которые в противном случае были бы отметены сразу же. В самом деле, если анатомия самих костей ничего не смогла рассказать нам о расположении этих гомининов на эволюционном древе — что толку будет от знания, что им было столько-то лет? С другой же стороны, если нам удастся досконально исследовать наши находки и получить убедительные выводы относительно видовой принадлежности и тому подобного, тогда возраст этих находок, когда удастся его определить, сможет выступить в качестве лакмусовой бумажки для проверки некоторых любовно пестуемых учеными идей.

На это стоило посмотреть.

Глава 27

Итак, работа мастерской началась. Находки были распределены между участниками так, чтобы каждый исследовал отдельные части скелета; соответственно, участники разбились по командам — составилась команда по исследованию черепов и челюстей, по зубам, по ногам и так далее. В результате планировалось опубликовать около дюжины работ с подробным описанием всех находок. Старая гвардия из команды по изучению sediba активно включилась в работу, помогая новичкам в мастерской освоиться с самыми передовыми научными данными, методиками и технологиями.

Не жалея сил, мы приглашали к сотрудничеству ученых, яростно критиковавших нас после публикаций описания sediba: нам хотелось, чтобы они еще сильнее критиковали и полемизировали с нашими идеями, чтобы вынудить нас еще и еще раз перепроверять свои выводы.

Во время операции по подъему на поверхность костей из Камеры у нас, конечно же, родилось немало предположений и гипотез относительно вида гомининов, которому они принадлежали; теперь, однако, предстояло проверить их все на практике — проведя сравнительный анализ нашей коллекции с известными останками древних людей. Процесс исследования sediba научил нас тому, что никакую сколь угодно достоверную теорию нельзя принимать за данность. Нельзя с уверенностью утверждать, что, коль скоро мы знаем форму и размеры черепа, нам известна форма и размер, скажем, тазовой кости или стопы.

Мы работали в Лаборатории по исследованию приматов и гоминидов имени Филлипа Тобиаса; Филлип ушел из жизни в 2012 году, так и не дождавшись результатов исследования sediba. Эта новая, великолепная исследовательская лаборатория, названная в его честь, была хорошим памятником его многолетнему и бесценному вкладу в науку. По трем стенам большого зала тянулись застекленные витрины.

Вдоль первой стены располагалась огромная коллекция южноафриканских палеоантропологических находок практически за целый век — «Беби из Таунга», более 500 находок из Стеркфонтейна, находки Раймонда Дарта из Макапансгата, зубы из Глэдисвэйла и еще великое множество находок.

Вторую стену занимал материал для сравнительного анализа, накопленный за долгие годы самим Тобиасом и другими учеными: слепки находок из разных частей света, реконструированные фрагменты из Стеркфонтейна и Сварткранса, черепа древних и современных обезьян и людей, и так далее. Сверх того в нашем распоряжении была богатейшая коллекция ископаемых останков Витса, а также множество находок, на время привезенных из десятка зарубежных исследовательских институтов.

Полки вдоль третьей стены планировалось постепенно заполнить находками последующих 50 лет. Пока же единственными экспонатами на этих полках оставались два скелета A. sediba.

Когда в лаборатории разграничили зоны, включая установку табличек «В Краю Рук» и «Зубной кабинет», команды сразу же приступили к изучению коллекции находок. В лаборатории воцарилась рабочая тишина, словно ножом разрезаемая отдельными репликами вроде:

— Стоп, это еще что такое?!

или:

— Как считаешь, это похоже на ладьевидную кость?

Словом, работы в мастерской было невпроворот; даже тазовая, самая малочисленная анатомическая область в нашей коллекции была представлена аж 40 фрагментами! В общей сложности у нас было более 150 фрагментов верхних и 100 фрагментов нижних конечностей и 190 зубов и зубных корней, которые ребятам предстояло детальнейшим образом изучить и описать.

Мы с Джоном Хоксом выступали в роли эдаких «бродячих ученых»: работали то с одной командой, то с другой, наблюдая за ходом работы в целом. Ребята не покладая рук изучали коллекцию Райзинг Стар, обмеривали, изучали цифровые модели, сравнивали каждый мельчайший фрагмент с находками и слепками не только из Африки, но и со всего мира. Спустя неделю кропотливой работы состоялось первое совещание. Выяснилось, что многие наши ранние догадки начинали подтверждаться в ходе изучения находок; однако вместе с тем некоторые новости оказались совершенно неожиданными.

Больше всего нас удивила команда, изучавшая кости стоп; в команде было четверо ученых, на них в общей сложности пришлось около сотни фрагментов, из которых им удалось составить шесть частичных стоп. Мы ожидали услышать от ребят приблизительно то же, что и от других команд, — дескать, морфология костных фрагментов имеет мозаичный характер, сближающий данного гоминина то с одним известным видом, то с другим, и что нижние конечности гоминина из Райзинг Стар имеют какую-то «интересную странность» вроде странной обезьяноподобной пяточной кости sediba. Но вместо этого нас ошарашили сообщением, что стопа гоминина из Райзинг Стар практически неотличима от стопы современного человека! Эта стопа явно отличалась от стоп ранних прямоходящих гомининов вроде afarensis, у которых стопы были более плоскими, а пальцы намного длиннее. Не была она похожа и на стопу sediba. Более того: стопа из Райзинг Стар выглядела куда более человеческой, чем стопа со следами зубов крокодила из Олдувайского ущелья, которую большинство ученых относит к Homo habilis. В общем, стопы из Камеры 101 принадлежали несомненному Homo. Но могли ли гоминины из Райзинг Стар, даже несмотря на малые размеры мозга, быть ближе к современному человеку, чем habilis?

С кистью из Райзинг Стар была несколько более запутанная ситуация. Как уже отмечалось, у нас было более сотни фрагментов, включая жемчужину всей нашей коллекции — практически полную кисть, которую в марте обнаружили Бекка и Марина. Работавшая над описанием анатомии кисти sediba Трэйси Кивелл принимала участие и в работе мастерской, исследуя кости кисти и запястья из коллекции; Трэйси сразу же отметила (как и мы, когда кость только подняли из Камеры) необычную морфологию большого пальца.

— Какая странная метакарпалия. Никогда ничего подобного не видела — эту фразу можно было теперь услышать по нескольку раз на дню.

Всего из Камеры было поднято семь метакарпалий, и все они были одинаковыми между собой, но абсолютно отличными от всех известных пястных костей древних людей. Человек имеет длинный и сравнительно сильный большой палец, наше запястье работает иначе, чем у других больших человекообразных обезьян. Мы противопоставляем большой палец всем остальным пальцам, обеспечивая «точечный захват», можем свести все их в щепоть; особенно важно, что мы можем прикоснуться большим пальцем к мизинцу. У ископаемых людей подобный сильный захват был важен для изготовления орудий.

Практически полная кисть гоминина из Райзинг Стар. Особого внимания заслуживает длинный большой палец с мощной пястной костью в основании

У sediba был невероятно длинный большой палец — длиннее даже, чем у современного человека. В некотором смысле они обладали сверхчеловеческими большими пальцами. Концевые фаланги пальцев у них были весьма широкими, это означает, что, скорее всего, и подушечки пальцев были приплюснуто-широкими, обеспечивая способность к точечному захвату предметов. У кисти скелета MH2 (второго индивида, обнаруженного в Малапе), однако, отсутствовали некоторые запястные кости, а те, что были обнаружены, указывали на то, что указательный палец прикреплялся к кисти таким образом, что не мог при помощи «щипка» с большим пальцем точечно захватывать предметы.

У нашей кисти из Райзинг Стар был практически полный лучезапястный сустав, который поведал нам совсем другую историю. В первую очередь обращала на себя внимание маленькая, находящаяся между основанием большого и указательного пальца трапециевидная кость. Трапециевидная кость шимпанзе, несмотря на название, имеет пирамидальную форму; у человека же трапециевидная кость со своим названием согласуется и выглядит, будто бы слепленный из глины куб сплюснули у вершины. Эта «сплюснутая» часть располагается со стороны ладони, помогая большому и указательному пальцам совершать пресловутый «щипок» — точечный захват предмета. В общем, эта трапециевидная кость имела форму, практически идентичную трапециевидной кости в кисти современного человека. Одновременно с этим концевые фаланги были весьма широки, даже шире, чем у современного человека, а большой палец был довольно длинным — пусть и не столь длинным, как у sediba, но также длиннее, чем у людей. Большой палец, запястные кости, подушечки — все говорило об одном: кисть этого гоминина была даже более человеческой, чем у флоресского человека, не говоря уже о habilis.

Невероятная удача! Далее при исследовании фаланг выяснилось, что они имеют чрезвычайно изогнутую форму, как если бы их отлили из металла, когда в руке была зажата ветка. Именно так и объясняется подобная «скрюченность» пальцев — видимо, наши гоминины превосходно умели лазать по деревьям. Таким образом, кисть гоминина из Райзинг Стар имела совершенно человеческое запястье и дистальные (ногтевые) фаланги пальцев, но вместе с тем средние и проксимальные (основные) фаланги пальцев явно предназначались для передвижения по ветвям. Эти выводы подтверждались и другими командами ученых мастерской, занимавшихся исследованием верхней части тела нашего гоминина: лопаткой, ключицей, верхним отделом грудной клетки и плечевыми костями; было установлено, что плечи были наклонены вперед, а руки были ориентированы на древолазание. Стопы и части кистей выглядели более человекоподобными, но пальцы и плечи были столь же примитивны, как у наиболее ранних обезьяноподобных гомининов вроде Ardipithecus ramidus.

Далее о своей работе отчитались команды, изучавшие кости ног и туловища. Еще во время экспедиции мы отметили схожесть шейки и головки бедренных костей с австралопитековыми — sediba и afarensis, однако был один нюанс: вдоль шейки бедренной кости гоминина из Райзинг Стар тянулись два странных гребня, до сих пор не встречавшихся ни у одного вида гомининов. Таз, как и ожидалось, был весьма примитивен и похож на таз австралопитека Люси; нижняя часть грудной клетки также была схожа с австралопитековой, прекрасно сочетаясь в пропорциях со столь широким тазом. С позвоночником вообще была особая история: сами позвонки были совсем небольшого размера, но с позвоночным каналом довольно большого диаметра. Ни у одного вида древних людей подобной комбинации черт в строении позвоночника не было — если, конечно, не брать в расчет неандертальцев.

Кости черепа также говорили о мозаичности анатомии, однако сам процесс их исследования потребовал куда больше времени. В своей маленькой подвальной лаборатории одетый в белый халат Петер Шмид занимался своим любимым делом — по крупицам и фрагментам медленно и скрупулезно восстанавливал скелет гоминина из Райзинг Стар. Спустя неделю Петер практически целиком реконструировал черепную коробку — от великолепно сохранившейся задней части (на которой остались отметины прикрепления шейных мышц) вплоть до лба. Учитывая, что у нас была практически целая нижняя и левая сторона верхней челюсти, восстановленный череп по праву стал настоящей звездой нашей коллекции. Петер, весь сияя от гордости, внес его в хранилище; ему было чем гордиться — работа была выполнена великолепно. Ученые из команды по изучению черепа собрались у своей рабочей станции, наперебой обсуждая, как было бы замечательно, если бы у нас были недостающие фрагменты черепа.

***

В этот месяц в нашей лаборатории постоянно мерцали огни лазерных сканеров. Ученые из мастерской привезли с собой десяток аппаратов и разместили их на всех свободных столах. Во время работы камеры сканер выстреливал красным лазерным лучом и, медленно проезжая лучом по всей поверхности кости, снимал трехмерную модель. То и дело вся лаборатория будто вымирала — такая там царила тишина: 20 или даже больше ученых сосредоточенно работали, и единственными звуками, ненадолго прерывавшими эту тишину, были приглушенные звуки работы лазерных сканеров. По прошествии получаса на подключенном мониторе возникала трехмерная модель.

Хэзер Гарвин — судебно-медицинский антрополог из Университета Мерсихерста и член команды, исследовавшей череп, — занималась сканированием черепных и челюстных костей. Как-то раз, когда мы с Питером о чем-то говорили с ребятами в лаборатории, к нам подошла Хэзер и, открыв свой ноутбук, сказала:

— Взгляните. Что скажете?

Прямо перед нами на экране не в виде разрозненных фрагментов, а совсем целый, был череп нашего гоминина! От восторга мы ненадолго лишились дара речи.

— Ну-ка, поверни его, дай рассмотреть в профиль, — принялся изучать модель Петер. — Недурно, совсем недурно! Но все-таки верхнюю и нижнюю челюсть следует наклонить чуть больше. Вот, как у этого.

И Петер достал свой ноутбук. На экране тоже был череп: Петер сделал фотоснимки каждого фрагмента в отдельности, в корректном масштабе и в анатомическом положении, а затем при помощи Photoshop тщательно совместил все полученные изображения. В отличие от несколько мультипликационной трехмерной модели Хэзер, у Петера на экране был натуральный сфотографированный череп! Перед нами было две реконструкции: одна — созданная при помощи старых технологий, а вторая — при помощи новых, и обе говорили практически одно и то же.

Согласно виртуальной модели Хэзер, объем головного мозга в черепе составлял около 560 кубических сантиметров — размер, сопоставимый с верхней планкой многих известных мужских австралопитековых черепов и с нижней планкой Homo habilis. Теперь мы полагали, что этот череп принадлежал особи мужского пола, а меньший череп с тонкими надбровными дугами — особи женского пола; его объем был меньше — всего около 450 кубических сантиметров, типичный размер мозга для женских особей австралопитеков и лишь немногим больше, чем прекрасный череп подростка sediba MH1.

Сами по себе размеры мозга нас, конечно, не удивили. С тех пор как Марина и Бекка подняли на поверхность ту нижнюю челюсть, было совершенно очевидно, что череп невелик. Но удивительное дело: размеры черепа как будто не согласовывались с его анатомией! Тонкое надбровье выступало над глазами наподобие маленькой полочки, напоминая по форме череп Homo erectus.

В самом деле, наиболее близкими морфологически к нашему черепу были черепа, обнаруженные на стоянке Дманиси в Грузии; там на протяжении последних 20 лет было обнаружено пять черепов и прочие части скелетов Homo erectus. Находки из Дманиси датируются приблизительно 1,8 миллиона лет и являются древнейшими известными останками древнего человека за пределами Африканского континента, а также, вероятно, наиболее древними известными останками Homo erectus вообще. Пять черепов из Дманиси проходили у нижней планки размера мозга для эректусов. Самым близким к черепу из Камеры 101 был череп с объемом мозга в 550 кубических сантиметров (остальные черепа расположились в пределах от 600 и до 750). Другие кости столь же наглядно демонстрировали анатомию во многих чертах примитивнее, чем у эректусов: маленький мозг, размеры тела, как у современных пигмеев, и тонкие кости свода.

Внизу — три черепа из Дманиси; наверху — два частичных черепа из Райзинг Стар

Таким образом, для нас было очень важно провести тщательный сравнительный анализ с черепами из Дманиси; его результаты показали, что эти черепа были наиболее близкими морфологически к нашему частичному черепу из Райзинг Стар. В то же время прочие характеристики скелета указывали на родство с более ранними представителями Homo — habilis и rudolfensis. Например, команда, исследовавшая зубы гомининов из Райзинг Стар, пришла к выводу, что они довольно схожи с зубами эректуса, хабилиса и рудольфского. Однако, продолжали они, этих схожестей явно недостаточно, чтобы отнести их к одному из этих видов, поскольку наравне со схожими чертами были обнаружены и черты, четко отличающие зубы из Райзинг Стар от других видов Homo.

По мере исследования нам становились известны все новые и новые отличительные черты гомининов из Райзинг Стар. Нам часто задают вопрос: откуда мы знаем, что останки из Камеры 101 принадлежали к одному виду гомининов? Ответ кроется в поразительной схожести черт, фиксируемых на всех находках. Странная форма первой пястной кости, к примеру, обнаружена у всех семи экземпляров этой кости, поднятых из Камеры. Или, скажем, необычная форма переднего нижнего премоляра, которую мы не наблюдали у других видов, также обнаруживается у всех найденных в Камере малых передних коренных зубов. К тому же размеры всех костей и зубов находились примерно в одних пределах. Это указывало, помимо того что все останки принадлежали одной популяции, также и на то, что разница между мужскими и женскими особями1 была довольно невелика.

Сопоставив все имеющиеся данные, мы определили приблизительные размеры тела гоминина из Райзинг Стар: он весил от 40 до 55 килограммов и имел рост от 135 до 150 сантиметров. Другими словами, гоминин из Райзинг Стар был сравним в габаритах с невысоким и худым современным человеком. Исследование зубов показало, что мы подняли на поверхность в общей сложности останки как минимум 15 индивидов. Учитывая, что в Камере, очевидно, оставалось еще огромное количество — быть может, тысячи — костных фрагментов, мы считали, что это далеко не предел. Среди этих 15 было как минимум восемь детей разных возрастов (от младенцев до подростков) и один «старик», которому было под сорок или даже больше лет (судя по стертым до корней зубам).

***

Постепенно от разрозненных исследований по командам мы перешли к общему сравнению полученных данных. Вся следующая неделя была полна растерянными взглядами, задумчивыми вздохами и нервическими смешками. К тому, что мы уже знали, ничего не добавлялось: да, стопы почти человеческие, а плечевой сустав примитивный, как у австралопитека. Но практически все прочие части скелета были совершенно мозаичны по своим характеристикам. Подвздошная кость была совершенно как у Люси, но седалищная кость больше была похожа на Homo. Кисти имели человеческое запястье, но изогнутые обезьяньи пальцы. Форма зубов была весьма примитивной, однако их размеры были сопоставимы с зубами современного человека. В общем и целом все быстро согласились в том, что мы имели дело мало того что с новым видом древнего человека, но также и с новым, мозаичным типом морфологии, поскольку подобной комбинации различных архаичных и прогрессивных черт наука доселе не встречала.

С sediba была похожая история, в которой мы встали перед непростым вопросом видовой принадлежности этого гоминина — был ли он, как мы, Homo или все же был более близок к примитивным Australopithecus. В Райзинг Стар этот вечный вопрос снова требовал ответа, однако на этот раз ситуация казалась чуть легче. A. sediba имел лицо и таз, похожие на человеческие, но в большинстве аспектов тела он был похож на австралопитеков, а в некоторых чертах даже больше схож с человекообразными обезьянами. Гоминины из Райзинг Стар, напротив, демонстрировали три ключевые особенности Homo: анатомия кисти руки была пригодна для манипуляций с предметами и, вероятно, для изготовления орудий (даже более, чем у Homo habilis или floresiensis); маленькие размеры зубов указывали на то, что питался гоминин вполне качественной человеческой едой; размеры тела, и в частности его ноги и стопы, были человекоподобны. Эти три момента были ключевыми, для того чтобы человек и его ближайшие древние родственники могли совершать трудовые действия, передвигаться и в целом жить в своей среде обитания. Помимо перечисленного, форма и многие черты анатомии черепа были выраженно человеческими. Малый размер головного мозга и примитивные черты строения тела были, конечно, тоже важны, однако изменить общую картину они не могли.

Это был Homo.

1 Так называемый половой диморфизм. — Прим. науч. ред.

Ранние Homo

-

15.02.2025Возможно, гоминины жили в Евразии уже два миллиона лет назадАлександр Марков • Новости науки

15.02.2025Возможно, гоминины жили в Евразии уже два миллиона лет назадАлександр Марков • Новости науки -

07.09.2021На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культурАлександр Марков • Новости науки

07.09.2021На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культурАлександр Марков • Новости науки

-

25.05.2020Коэволюция мозга и культуры — вероятный механизм становления человеческого разумаАлександр Марков • Новости науки

25.05.2020Коэволюция мозга и культуры — вероятный механизм становления человеческого разумаАлександр Марков • Новости науки

-

17.04.2020Краткая история «параллельных человечеств»Мария Медникова • Библиотека • «Природа» №1, 2019

17.04.2020Краткая история «параллельных человечеств»Мария Медникова • Библиотека • «Природа» №1, 2019

-

06.04.2020Гейдельбергские люди жили в Африке одновременно с ранними сапиенсамиАлександр Марков • Новости науки

06.04.2020Гейдельбергские люди жили в Африке одновременно с ранними сапиенсамиАлександр Марков • Новости науки

-

13.12.2019«Почти человек». Главы из книгиЛи Бергер, Джон Хокс • Книжный клуб • Главы

13.12.2019«Почти человек». Главы из книгиЛи Бергер, Джон Хокс • Книжный клуб • Главы

-

30.10.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. В ледовых тисках плейстоценаЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №4, 2018

30.10.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. В ледовых тисках плейстоценаЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №4, 2018

-

12.10.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. От архантропа до человека разумногоЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №3, 2018

12.10.2019Культуры Homo: узловые сюжеты миллионолетней истории. От архантропа до человека разумногоЕвгений Черных • Библиотека • «Природа» №3, 2018

-

25.09.2019Состав зубной эмали австралопитеков говорит о пищевом стрессе первых лет их жизниОльга Гилярова • Новости науки

25.09.2019Состав зубной эмали австралопитеков говорит о пищевом стрессе первых лет их жизниОльга Гилярова • Новости науки

-

25.06.2019Переход от Homo habilis к Homo erectus сопровождался радикальным изменением пищевого поведенияАлександр Марков • Новости науки

25.06.2019Переход от Homo habilis к Homo erectus сопровождался радикальным изменением пищевого поведенияАлександр Марков • Новости науки

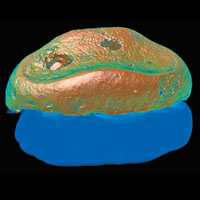

Почти полная стопа гоминина из Райзинг Стар