Жаба-ага так расплодилась в Австралии, что головастикам пришлось освоить каннибализм

Жаба-ага — крупная южноамериканская амфибия, которая 86 лет назад была завезена в Австралию и сильно там размножилась. Исследования показали, что в новых местах у нее изменилось поведение: в условиях резко возросшей плотности популяции головастики жабы-аги стали постоянно заниматься каннибализмом, пожирая юных личинок своего же вида. У южноамериканских жаб-аг такого не наблюдается. Перед нами начало эволюционного процесса, подобного тому, который привел некоторых других бесхвостых амфибий к высокоспециализированному личиночному каннибализму.

Жаба-ага (Rhinella marina) — животное широко известное, популярное, в частности, у любителей террариумов. Это крупная амфибия, имеющая неповторимый облик типичной жабы: плотное сложение, относительно короткие лапы, множество бородавок, огромные околоушные ядовитые железы (рис. 1). Жаба-ага — медленный, но активный неспециализированный хищник. Грубо говоря, она поедает все, что шевелится: в основном, конечно, беспозвоночных, но при случае и позвоночных, например мелких грызунов (в неволе взрослых аг часто кормят мышатами). Как и все настоящие жабы (Bufonidae), ага ведет наземный образ жизни, хотя размножается, конечно, в водоемах. Ее естественный ареал охватывает Центральную и Южную Америку, но она завезена и во многие другие места, например на Гавайи, на Тайвань и в Австралию.

Вселение жабы-аги в Австралию — классическая тема науки, которую сейчас называют инвазионной биологией. В 1935 году жабы появились в штате Квинсленд, богатом сахарными плантациями. Их завезли туда для борьбы с сероспинным тростниковым жуком (Dermolepida albohirtum) — австралийским родственником майских жуков и хрущей, подземные личинки которого питаются корнями сахарного тростника. Эти личинки мешали тростнику расти, срывая планы сахарозаводчиков. Никакой случайности тут не было: австралийские биологи специально доставили жаб с Гавайских островов, чтобы решить сахарную проблему.

Сама по себе идея использования жаб для борьбы с вредителями оказалась неудачной, потому что организаторы интродукции недооценили оппортунистический характер их хищничества. Проще говоря, жабам никто не объяснил, что им поручено поедать тростниковых жуков, и они стали питаться любой доступной живностью, подходящей по размеру, — как они всегда и делают. Задачу защиты тростника от вредителей в итоге гораздо более эффективно решили изобретенные в середине XX века инсектициды, но жабы уже никуда не делись. Тропический северо-восток Австралии отлично подошел им для жизни. Рост численности жабы-аги в Австралии оказался типично экспоненциальным, то есть взрывным, а её тамошний ареал до сих пор продолжает увеличиваться. По оценкам ученых, сейчас в Австралии 200 миллионов жаб-аг — почти на порядок больше, чем людей. Конечно, это влияет на местные природные сообщества.

Существенная часть проблемы состоит в том, что собственных настоящих жаб в Австралии нет и никогда не было. Жаба-ага — единственный попавший туда представитель этого семейства. Поэтому у местной фауны не выработано никаких адаптаций, защищающих от специфически жабьих ядов. А яды эти довольно сильные, они действуют по тому же принципу, что и, например, алкалоид ландыша, и могут остановить сердце (см. Буфадиенолиды). Модный термин «токсичность» тут начинает играть неожиданными красками: для членов австралийских экосистем жаба-ага уж точно токсична. Правда, она не настолько ядовита, чтобы к ней нельзя было прикоснуться: люди, например, более-менее спокойно берут жаб-аг руками. Для зоолога трудно представить большее удовольствие, чем подержать в руках увесистую жабу. Но вот если такую жабу слопать, то даже животное покрупнее человека вполне может отправиться на тот свет. Например, австралийские пресноводные крокодилы (Crocodylus johnstoni) регулярно травятся жабами насмерть, в отличие от солоноватоводного гребнистого крокодила (Crocodylus porosus), который спокойно переваривает жаб без вреда для себя. Мелким хищникам приходится еще хуже: численность северного кволла (Dasyurus hallucatus) очень сильно упала в результате массовых отравлений жабами. К счастью, в популяциях кволла обнаружились линии с генетически детерминированным отвращением к жабам, которым отбор сразу дал преимущество (E. Kelly, B. Phillips, 2018. Targeted gene flow and rapid adaptation in an endangered marsupial). Иначе этот вид мог бы и вовсе вымереть.

Однако воздействие животных-вселенцев на местные экосистемы — лишь одна сторона дела. Есть и другая: сами инвазионные виды в процессе адаптации к новым условиям тоже меняются. Это естественно: попадание в новое сообщество — мощный стимул, побуждающий начать эволюционировать. Более того, в случае, когда некий вид внезапно освобождается от регулирующего действия «привычного» биоценоза, его эволюция может быть чрезвычайно быстрой. Проницательные люди еще в XX веке обратили внимание на этот аспект инвазионной биологии (Б. Б. Родендорф, В. В. Жерихин, 1974. Палеонтология и охрана природы). Если угодно, тут перед нами открывается лаборатория эволюционных процессов, которые в нетронутой человеком природе наблюдать очень трудно.

Прежде всего инвазивный вид, попавший, как в нашем случае, на другой континент, высвобождается из-под давления адаптированных к нему хищников и паразитов. В благоприятной физической среде это может дать взрывной рост численности, особенно если местных конкурентов тоже нет. В случае с жабой-агой как раз и имеет место сочетание всех этих факторов. В Австралии ага благоденствует: ее популяции достигают плотностей, в 10 раз более высоких, чем на родине, в Южной Америке. Однако при таком сверхизобилии удачливые вселенцы начинают мешать друг другу. Выходом из напряженного положения может послужить каннибализм, то есть поедание особей своего вида. Переход к нему позволяет решить сразу две задачи: снизить внутривидовую конкуренцию и обеспечить питанием тех, кто уцелеет.

Приведем пример, относящийся к совершенно другой группе животных. Типичнейшим примером морского инвазивного вида может служить гребневик мнемиопсис (Mnemiopsis leidyi; см. Геном гребневиков говорит в пользу двукратного возникновения нервной системы у животных, «Элементы», 19.12.2013), который исходно жил в западной части Атлантики, но сумел проникнуть в Балтийское, Черное, Азовское и даже Каспийское моря. Мнемиопсис — очень активный хищник, и его вселение серьезно повлияло на экологию этих морей. Однако нам сейчас интересно другое: там, где мнемиопсисам не во всякий сезон хватает пищи, они справляются с этой проблемой, пожирая друг друга, и таким способом удерживают захваченный ареал (J. Javidpour et al., 2020. Cannibalism makes invasive comb jelly, Mnemiopsis leidyi, resilient to unfavourable conditions). Гребневикам это нетрудно: они — хищники, изначально ориентированные на крупную по своим меркам добычу (до такой степени, что есть виды гребневиков, которые питаются исключительно другими гребневиками). О жабах этого сказать нельзя, поэтому главными каннибалами у них стали не взрослые особи, а головастики.

На первый взгляд головастики лягушек и жаб кажутся мирными растительноядными существами. В общем это правда, но и от животной пищи они при случае не отказываются. Типичные головастики с удовольствием поедают, например, трупы своих погибших по каким-то причинам сородичей. Иное дело, что охотиться друг на друга головастики, как правило, неспособны. Они довольно неуклюжи, у них крохотный рот, слабые роговые челюсти — в общем, подвижную живую добычу им никак не осилить. Но головастики жабы-аги нашли выход.

Рис. 2. Головастик и кладка яиц жабы-аги. Фото с сайта nature.com

Для бесхвостых амфибий, в том числе и для жаб, характерно очень раннее вылупление из яйца. Только что вылупившаяся личинка мала, покрыта ресничками и не способна ни полноценно плавать, ни самостоятельно питаться. Вот такие-то личинки и подвергаются атаке подросших головастиков. Защититься им нечем, и головастики как ни в чем не бывало выедают 99% (или даже больше) более молодых кладок своего же вида.

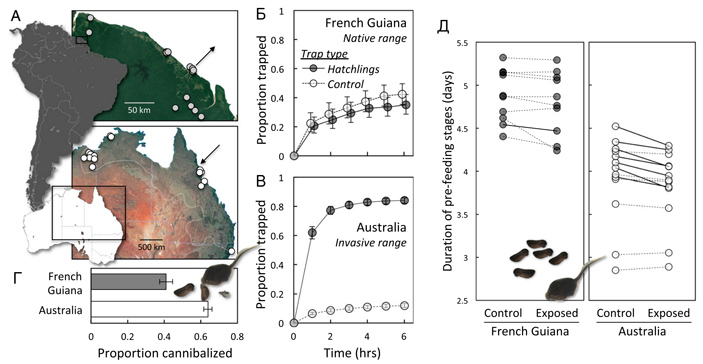

Эта форма поведения встречается и в южноамериканских популяциях жабы-аги. Но преобладающей она стала именно в Австралии. Чтобы это исследовать, авторы недавно вышедшей статьи в журнале Nature заставили размножаться жаб, наловленных в Австралии, и жаб, привезенных из Французской Гвианы (сделать это легко с помощью инъекций гормонов). В большом аквариуме создавалось что-то вроде подводного лабиринта, где в одной емкости была чистая вода, а в другой — только что вылупившиеся личинки жабы-аги. В аквариум запускали подросших головастиков, которые могли плыть, куда им хочется. Эксперименты показали, что «южноамериканским» головастикам было в общем все равно, куда плыть. Они примерно с одинаковой вероятностью заплывали и в емкость с чистой водой, и в емкость с личинками. А вот австралийские «головастики» выбирали емкость с личинками в 30 раз чаще, чем ту, где была только вода (рис. 3, Б, В). Когда в другой серии экспериментов и тем, и другим головастикам сразу предлагались личинки, «австралийские» головастики гораздо чаще съедали их (рис. 3, Г). В своем поиске добычи «австралийские» головастики явно ориентировались по химическим сигналам. Причем тонко их различая: к своим сородичам на тех стадиях, на которых головастик уже неуязвим для каннибалов, они интереса не проявляли. Их привлекали только личинки в первые дни после вылупления.

Рис. 3. Результаты экспериментов по исследованию личиночного каннибализма у жаб-аг. А — точки, где отлавливались жабы-производители. Б, В — графики движения «южноамериканских» (гвианских) и «австралийских» головастиков в аквариуме. По горизонтали — время, по вертикали — число головастиков, заплывших в емкость с чистой водой (белые кружочки) или с личинками (серые кружочки). Видно, что «южноамериканским» головастикам все равно, куда плыть, а вот «австралийские» четко предпочитают емкость с личинками. Г — доля личинок, съеденных «южноамериканскими» и «австралийскими» головастиками, когда их предложили и тем, и другим на равных условиях. Видно, что «австралийские» головастики более склонны к каннибализму. Д — длительность непитающейся личиночной стадии у «южноамериканских» и «австралийских» жаб. И у тех, и у других она замерялась отдельно в аквариуме с чистой водой (control) и в аквариуме, где присутствовали старшие головастики (exposed). Видно, что у «австралийских» личинок длительность этой стадии снижается во втором случае — не всегда и не очень резко, но все же статистически достоверно. У «южноамериканских» личинок этот эффект незаметен. Иллюстрации из обсуждаемой статьи в PNAS

Итак, эволюция налицо! Если в южноамериканской популяции аги поедание головастиками личинок своего вида происходит лишь изредка, по случаю, то в австралийской популяции оно стало устойчивой формой пищевого поведения.

С другой стороны, тщательное сравнение сроков развития показало, что у «австралийской» аги по сравнению с «южноамериканской» длительность стадии малоподвижной непитающейся личинки сократилась в среднем примерно на 20%. Очевидно, давление отбора здесь направлено на то, чтобы эта стадия укоротилась во времени и хотя бы таким путем защитилась от поедания. Более того, оказалось, что если разделить одну и ту же кладку жабьей икры надвое и одну половину поместить в аквариум, свободный от других животных, а другую — в аквариум, где есть головастики того же вида, то во второй половине кладки длительность стадии непитающейся личинки в среднем слегка сокращается (рис. 3, Д). Этот эффект проявился только у австралийской популяции, у южноамериканской он незаметен. Очевидно, здесь отбор привел к повышению пластичности процессов развития, выразившейся, в свою очередь, в физиологическом ответе на определенные химические сигналы. Если рядом есть старшие, которые могут тебя съесть — развивайся быстрее! Причем это ускорение опять коснулось только стадии ранней личинки, уязвимой для поедания сородичами.

Особенно интересно, что во всех этих процессах разные стадии жизненного цикла одного и того же вида действуют как самостоятельные субъекты эволюционной игры, вступающие в «гонку вооружений» между собой. Что ж, о том, что стадии одного жизненного цикла могут эволюционировать до известной степени независимо, биологи знают как минимум со времен академика Алексея Николаевича Северцова, автора самой разработанной концепции эволюции онтогенеза. Но настолько яркие подтверждения этот тезис получает все-таки нечасто. Приближающееся столетие великого Станислава Лема заставляет нас и тут вспомнить его творчество: в «Седьмом путешествии Ийона Тихого» описана ситуация, когда корабль Ийона попал в гравитационный вихрь с петлями времени, и в результате там стали встречаться друг с другом личности Ийона, относящиеся к разным дням недели, которые вели себя как самостоятельные люди. Несколько раз они даже подрались.

«Эти жабы достигли точки, где их злейшими врагами стали они сами», — говорит сотрудница Сиднейского университета Джайна ДеВор (Jayna DeVore). Несомненно, австралийские жабы-аги уже сейчас значительно отличаются от южноамериканских. Куда же заведет австралийскую жабу эволюция, двинувшаяся в такую мрачную сторону? Чтобы сказать это точно, придется подождать хотя бы несколько тысяч лет. Но уже сейчас можно сделать кое-какие сравнения. Жаба-ага — не единственная амфибия, головастики которой специализируются на каннибализме. Есть виды, у которых эта специализация зашла несравненно дальше. Например, у равнинного лопатонога (Spea bombifrons) есть две формы головастиков, резко различные морфологически: всеядно-растительноядная и хищная, которая питается головастиками своего вида (но, по некоторым данным, предпочитает не трогать собратьев по кладке: D. Pfennig et al., 1993. Kin recognition and cannibalism in spadefoot toad tadpoles). В данном случае это приспособление к размножению в пустынных водоемах, где ресурсов мало, а развиваться надо быстро, пока лужа не пересохла. Жаба-ага, однако, живет в несколько иных условиях, и как дальше пойдет ее эволюция — зависит от многих факторов, которые пока неизвестны.

Источники:

1) Jayna L. DeVore, Michael R. Crossland, Richard Shine, Simon Ducatez. The evolution of targeted cannibalism and cannibal-induced defenses in invasive populations of cane toads // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2021. DOI: 10.1073/pnas.2100765118.

2) M. Kozlov. Australia’s cane toads evolved as cannibals with frightening speed // Nature. 2021. Популярный синопсис к обсуждаемой статье в PNAS.

Сергей Ястребов

К счастью, в популяциях кволла обнаружились линии с генетически детерминированным отвращением к жабам, которым отбор сразу дал преимуществоЭто у них за 86 лет выработалось или что-то древнее вынуто из архива?

-

Пока не выяснено. Но само по себе это неудивительно - и у людей бывают разные вкусы. Кто-то любит жаб, кто-то нет... Я вот, например, с детства не могу есть кабачки и тыквы, хотя эстетически они прекрасны. Черт его знает, почему.

-

Кабачки и тыква не очень, за то бобы нравятся. И ночное небо и пустыни. Наследие предков? А ещё анис и лакрица.

Я читал про пряность, очень любимую на востоке. Так вот, одним она нравится, другим - похоже на мыло. И учёные выяснили, это генетически. Пользы или вреда от этого не какого.

Кориандр или кинза

Most people perceive the taste of coriander leaves as a tart, lemon/lime taste, but to nearly a quarter of those surveyed, the leaves taste like dish soap, linked to a gene which detects some specific aldehydes that are also used as odorant substances in many soaps and detergents.[3]

Different people may perceive the taste of coriander leaves differently. Those who enjoy it say it has a refreshing, lemony or lime-like flavor, while those who dislike it have a strong aversion to its pungent taste and smell, characterizing it as soapy or rotten.[29] Studies also show variations in preference among different racial groups: 21% of East Asians, 17% of Caucasians (Еврропейцы!), and 14% of people of African descent expressed a dislike for coriander, but among the groups where coriander is popular in their cuisine, only 7% of South Asians, 4% of Hispanics, and 3% of Middle Eastern subjects expressed a dislike.[30]

Studies have shown that 80% of identical twins shared the same preference for the herb, but fraternal twins agreed only about half the time, strongly suggesting a genetic component to the preference. In a genetic survey of nearly 30,000 people, two genetic variants linked to perception of coriander have been found, the most common of which is a gene involved in sensing smells.[31]

-

Последние новости

Рис. 1. Австралийская жаба-ага. Фотография из заметки в журнале Quartz о том, как жабы использовали питона в качестве такси