На берегах Волги найдены два новых хищных звероящера пермского периода

Сундырское местонахождение, расположенное на берегу Чебоксарского водохранилища на границе Чувашии и Марий Эл, отличается уникальным «переходным» характером: в нем находят остатки животных, захороненные во время глобальной фаунистической перестройки, происходившей в середине пермского периода. Российские палеонтологи, изучив находки, сделанные в этом местонахождении за последнюю пару лет, описали двух новых хищных звероящеров из группы тероцефалов. Эти виды более продвинуты в эволюционном смысле, чем все, кого находили в Сундыре раньше.

В пермском периоде по суше уже вовсю бродили разнообразные животные. О многих из пермских тетрапод (четвероногих животных) «Элементы» уже не раз рассказывали (см., например, новости Горыныч и ночница — новые хищники пермского периода с берегов Вятки, «Элементы», 20.08.2018; Парк пермского периода: на Сардинии найдены три вида синапсид, «Элементы», 14.11.2018 и картинки дня Двусторонний халькозавр, Эоразавр и суминии и Саблезубый звероящер). Палеонтологи выделяют три главные фаунистические группировки тетрапод, которые последовательно сменяли друг друга в течение пермского периода, и называют их по доминировавшей в соответствующий промежуток времени группе.

В первой трети пермского периода на суше процветала пеликозавровая фауна. Пеликозавры были наиболее древними и примитивными синапсидами, среди них были как растительноядные, так и хищные формы. Из них наиболее известны «парусные ящеры»: собственно пеликозавры и эдафозавры («парусными» их называют за характерный внешний вид: на спине у них был довольно крупный гребень из кожи, натянутой на огромные остистые отростки позвонков, рис. 2).

Рис. 2. Крупные представители пермской фауны. Слева — эдафозавр Edaphosaurus boanerges, справа — эстемменозух Estemmenosuchus uralensis. Эти животные могли достигать 4 метров в длину. Рисунки с сайта ru.wikipedia.org

Во второй трети пермского периода пеликозавровую фауну сменила диноцефаловая фауна. Самыми заметными и распространенными тетраподами стали потомки пеликозавров — диноцефалы (среди которых также были как растительноядные, так и хищные животные). Диноцефалы отличались крупными размерами, большей приспособленностью к наземной жизни и в целом имели более сложную организацию. Их отличительной особенностью были толстые кости черепа, по которым животные и получили свое название — «страшноголовые». Яркими представителями растительноядных диноцефалов были улемозавр и эстемменозух, хищных — титанофон (Titanophoneus).

Третья и последняя фауна пермского периода — териодонтовая. Доминирующие позиции в ней занимали зверозубые рептилии териодонты. По мнению палеонтолога М. Ф. Ивахненко, они происходили от древних синапсид и были своеобразной альтернативной линией по отношению к диноцефалам.

Почти все местонахождения ископаемых пермского периода приурочены только к какой-то одной из этих группировок. Но есть редкие, даже уникальные местонахождения своеобразного «переходного типа», в которых встречаются остатки животных из разных группировок. Одно из них находится на берегу Чебоксарского водохранилища, на границе Чувашии и республики Марий Эл, возле села Большой Сундырь.

Здесь на высоком берегу водохранилища обнажаются красноцветные породы возрастом 260 миллионов лет (рис. 3). Найденная в них фауна представляет собой переходный этап между диноцефаловой и териодонтовой группировками: здесь находили и диноцефалов, и териодонтов, остатки амфибий также относятся и к более древним, и к более поздним таксонам (В. К. Голубев и др., 2015. О возрасте сундырского фаунистического комплекса пермских тетрапод Восточно-Европейской платформы).

Рис. 3. Раскопки на Сундырском местонахождении и вид на Чебоксарское водохранилище. Фотография Олеси Стрельниковой, 2018 год

Раскопки в Сундырском местонахождении начались в 2010 году и продолжаются до сих пор. За это время сотрудники Палеонтологического института РАН собрали там около семисот диагностируемых остатков тетрапод. Большая их часть принадлежала амфибиям, в основном двинозаврам (Dvinosaurus), на долю которых приходится 35% всех найденных костей.

Рис. 4. Костные остатки из Сундыря в основном небольшого размера и выглядят непредставительно, как этот обломок кости. Фото Юлии Сучковой

16% найденных остатков принадлежит хищным ящерам: это в основном зубы и черепные кости. Предварительно этих хищников определяли как диноцефалов, близких к гигантским титанофонам (рис. 5). Затем в местонахождении нашли кости более продвинутых хищных горгонопий, характерных уже для териодонтовой группировки. Возникло предположение, что здесь одновременно обитали и хищные диноцефалы, и хищные горгонопии, что вполне соответствовало переходному характеру местонахождения.

Рис. 5. Слева — хищный титанофон нападает на растительноядного тапиноцефала, иллюстрация С. Красовского из статьи А. Нелихова Синие кости (National Geographic Россия, №12 за 2012 год). Справа — детеныш еще одного хищника тех времен — горгонопии, иллюстрация А. Атучина из книги Древние чудовища России

Однако новые находки последних двух лет и повторное исследование старых находок поменяли картину. Вначале стало ясно, что в местонахождении нет хищных диноцефалов. Остатки, которые ранее определяли как титанофонов, принадлежали другим, более продвинутым формам — тероцефалам. Дальнейшая ревизия остатков показала, что и горгонопий в Сундыре не было. Все диагностируемые кости хищников принадлежали тероцефалам. А вот растительноядные ящеры и ряд амфибий в самом деле принадлежали диноцефаловой фауне, так что «переходный» характер Сундыря никуда не делся.

Стороннему человеку такие таксономические изыскания вряд ли покажутся занимательными, хотя на деле речь идет об очень серьезных переоценках. Представьте, что один археолог находит кость и утверждает, будто она принадлежит современному человеку, другой считает, что это кость австралопитека, а затем выясняется, что она от кенгуру.

Согласно новым исследованиям российских палеонтологов, все обнаруженные остатки хищных ящеров из Сундыря принадлежат двум ранее неизвестным, очень крупным тероцефалам. Хищник, чьи остатки встречались более часто, был описан как новый род и вид юлогнатус круделис (Julognathus crudelis), что можно перевести как «безжалостная волжская челюсть» (Юл — древнее марийское название Волги). На настоящий момент найден 81 зуб и фрагмент черепов юлогнатусов (рис. 6).

Рис. 6. Реконструкции черепов Julognathus crudelis (сверху) и Gorynychus sundyrensis. Изображения из обсуждаемых статей в Палеонтологическом журнале

Животное входило в число крупнейших хищников пермского периода. Судя по некоторым фрагментам, череп юлогнатуса достигал длины 43 сантиметра, то есть был в два раза длиннее, чем у волка. Само животное, видимо, было размером с медведя.

Второй ящер принадлежит к недавно описанному роду горыныч (Gorynychus), но отличался зубной системой и был выделен в новый вид — горыныч сундырский (Gorynychus sundyrensis). Его остатки встречались реже: найдено 33 кости, достоверно ему принадлежавшие. По размерам он был схож с юлогнатусом, но имел более массивный и укороченный череп (рис. 6, снизу).

На одном черепном фрагменте горыныча обнаружилась любопытная особенность, связанная со сменой клыков. У всех звероящеров — и хищных, и растительноядных — в течение жизни шла регулярная смена зубов: старые выпадали, новые вырастали. Модели смены были разные. У горыныча и родственных ему африканских ликозухид новые клыки полностью вырастали заранее, еще до выпадения старых, и какое-то время в пасти сидело сразу четыре верхних клыка. Затем старая пара клыков выпадала, а рядом с оставшейся начинали расти новые сменные клыки. Среди челюстных костей ликозухид почти 40% находок — с удвоенными клыками. Теперь такая модель смены зубов обнаружена и у европейских тероцефалов.

Зубы горыныча преподнесли еще одно открытие. На них заметна сильная прижизненная стертость (на зубах юлогнатуса ее нет). Животные явно использовали зубы для работы с очень твердым материалом (вероятнее всего, обгрызали кости). Такое пищевое поведение было необычным: зубной аппарат большинства пермских хищников был нарезающим, а не разрывающим. Хищник погружал в тело жертвы крупные клыки и как бы вырезал кусок мяса, но при этом он не мог оторвать небольшой кусок, как сейчас делают, к примеру, собаки. Поэтому крупные хищники охотились на сопоставимую со своими размерами добычу. М. Ф. Ивахненко шутил, что пермский звероящер мог съесть бегемота, но не сумел бы справиться с зайцем.

В отложениях пермского периода крайне редко встречаются кости со следами погрызов. В местонахождении Сундырь такие кости есть, причем это единственное из более чем двухсот местонахождений Восточной Европы, где найдены погрызенные кости. Находка подтверждает мнение, что именно у тероцефалов возник зубной аппарат разрывающего типа, который дал им возможность в том числе обгладывать кости и обеспечил серьезное эволюционное преимущество.

Источники:

1) Ю. А. Сучкова, В. К. Голубев. Новый примитивный тероцефал (Therocephalia, Theromorpha) из средней перми Восточной Европы // Палеонтологический журнал. 2019. №3. DOI: 10.1134/S0031031X19030176.

2) Ю. А. Сучкова, В. К. Голубев. Новый пермский тероцефал (Therocephalia, Theromorpha) из сундырского комплекса Восточной Европы // Палеонтологический журнал. 2019. №4. DOI: 10.1134/S0031031X19040123.

Антон Нелихов

-

-

Про транслитерацию. К сожалению, здесь не сложилось четких приоритетов и каждый делает, как заблагорассудится, причем с вескими и подробными обоснованиями. У сторонников сокращения окончаний главный козырь - "динозавр", который все же не "динозаурус". Про титанофонея или титанофонеуса, или титанофона традиции особой нет: не самый популярный зверь. Поэтому я сократил по своему вкусу.

-

Да, я понял.

Просто транслитерация с "-фон" в русском языке обычно связана каким-то образом с, скажем так, акустикой - микрофон, телефон, где это самое "φωνή" имеет совершенно определённый греческий исходник - "звук".

В данном же случае φονεύς - это "убийца", никакого отношения к φωνή не имеющее.

Ну, т.е. понятно, что земля не налетит от того на небесную ось, но в очередной раз убеждаюсь, что старые варианты транслитераций сплошь и рядом оказываются куда как продуманнее...

-

А вторая картинка - разительно контрастна: тут ноги все и у всех выглядят естественно, никаких корявых (не туда глядящих) колен и никакого странного (болезненно тонкие бедра) распределения мышц.

Что ж, если почти десять лет раскопок дали науке 700 таких костей, как на рис.4 - немудрено, что на рисунках такое разнообразие.

На вдохновляющем видовом фото рис.3 очень повеселил белый черноглазый прекрасный дракон!)

А вот Эдафозавр - его парус как оправдывается? Какая польза от паруса, ведь не для катания же он по воде и льду с помощью ветра?

И парадоксальный разрезающий зубной аппарат заинтересовал: есть ли такой же хоть у одного нашего современника?

-

Парус, имхо, тут вторичен, это просто ткань, объединяющая иголки. А иголки - для защиты, как у ерша и т.п. Ну, и устрашение тоже. Опять же девочкам нравится...

-

Оч оч неожиданное для меня Вы применили сравнение - с ершом! Ершов способ колоть хищника, казалось мне раньше, работает, когда его (ерша) пытаются проглотить. То есть иголки ерша колют рот обидчика и мешают ерша заглотить, т.к. он не лезет ни в чей рот такой колючий растопырившийся.

Потому этого доисторического парусоносца (чтоб работал парус как у ерша) ловить и есть должен совершенно ошеломительный хищник - хищник с таки ртищем, чтоб целиком заглотить он мог эдафозавра!

Так мне казалось.

-

Например, в болоте сидело, куда хищник не очень любит лазить.

Или на отмелях в мелководных водоёмах (а жрало водоросли и т.п., да хотя бы и головастов первобытных ловило).

Или было достаточно большим и толстым, недоступным для мелких покусителей, а крупных всегда меньше.

А вообще, вряд ли в те времена были такие уж свирепые хищники, слишком уж всё примитивно и первобытно.

Обмен был низкий, раз в неделю нажрался на каком-нить сцукозавре, и спит в кустах.

И вероятность попадания в ненужное место в ненужное время была заметно ниже.

И, кстати, там же и хищники такие же были, диметродоны... Тоже парусные :)))-

-

Хрен его знает, кто там жил и как он выглядел. Слишком давно оно было и слишком криво реконструируется.

Но есть ощущение, что конкретно те хищники, о которых вы вспоминаете, были, скажем так, не совсем теми, кем вы их себе представляете...

Это такие варианты Харибды, здоровенное хайло, работающее по принципу вакуумного насоса.

В воде оно отлично может работать и по крупной добыче, так охотится куча рыб, включая обычную щуку: подобраться на минимальное расстояние с закрытой пастью, затем быстро и существенно увеличить её объём - и всосать добычу, зафиксировав её крупными зубами.

Потом можно даже и распополамить, если есть, чем, но сначала - именно так.

Вне воды оно не работает.

А на суше тогда, КЯП, охотились такие же псевдоквазии-пеликозавры непонятного систематического положения, типа всяких горгонопсов и диметродонов, размерами и, видимо, активностью вполне сравнимые с эдафозаврами.

Т.е. то на то.

Вот сейчас: как выживает тупая, травоядная и рептильная игуана в лесу, набитом по горлышко хитрыми, хищными и млекопитающими ягуарами? Да отлично выживает. Как-то вот так получается.диметродоны появились миллионов так на 30 позже парусных эдафозавров

Педикивия кагбэ намекаэ, что "Наиболее крупные виды — E. cruciger и E. pogonias из раннепермских отложений Техаса ... были современниками диметродонов и могли служить их добычей."

Ну, т.е. это граница карбона и перми - плюс-минус пара десятков лямов тудой-сюдой.

-

-

-

О! Тогда это защитная приспособа, возможно: сидит в луже туша, парус над нею издалека виден, и все голодные хищники думают, что этот парус - хищнику парусному принадлежит, потому охотиться идут в другом направлении! А? Как версия?))

-

Только я может ошибаюсь (совсем не палеонтолог), но по-моему диметродоны появились миллионов так на 30 позже парусных эдафозавров.

Вот кстати от хищников парус полезен, если они кучей жили - здоровый хорошо заметный парус мог бы помогать толпу держать. А то мозгов маловато, чтобы друг друга выискивать и понимать куда курс держать, а тут такой флаг...-

Это мне кажется неубедительно. На счет толпы: даже наоборот.

Если рядом с парусоносным мною справа лес, а слева мой родной брат со своим парусом, то ни о какой толпе мне ничего не известно. брат всех загородил!

и мне кажется полезным парус (кроме, понятно, роли кондиционера) лишь в качестве этакой носимой декорации, обманывающей не слишком интеллектуальных зрителей - с парусом я выгляжу куда крупнее, чем есть.

Это я на рис.2 смотрю - если временно влезть в шкуру хищника и отвлечься от того, что парус плоский, легко ощутить зверюшку в три раза бОльшей!

и это в смысле роста ("в холке"), а не объема тела... а уж объем с перепугу и вовсе покажется мне, хищнику, громадным после этого заблуждения. Я ведь, хищник, начну эту цифру - 3 - в квадрат возводить! А если плохо учился, то и в куб! Тогда точно решу, что мне эта глыба не по зубам. И отправлюсь за лягушками охотиться. как говориться, "наемся жабонят".

-

-

Мне может тоже интереско из какого киселя гориныч тащит свою добычу. Но я жеж молчу!

-

Вы правы, а я сообразил почему: реконструкция лиц человечьих по черепу меня всегда удивляла. А раз уж возможно даже такую тонкую, почти эфемерную вещь, как портрет, по черепу создать, то и эти картинки - "детские рисунки" - должны бы, казалось, быть весьма близки к реальному виду животного. Как минимум к реальному виду ощипанного или налысо стриженного животного.

Ну а если похож, то вот и можно задать тот же вопрос про современных рептилий, которых можно изучать не только по костям. Помогает он им чем-то или просто так получилось (ведь нередко их не слишком далекие родственники таких красот не носят и ничего, выживают)

-

Во-первых, пеликозавры - это НЕ то, что сейчас живёт под названием "рептилии". Это хрен знает что такое, и рептилии тоже хрен знает что такое, но - пеликозавры не рептилии. От слова "совсем".

Пучок параллельных веток там и другой пучок - там.

И те украшения, которые есть у гидрозавров (тех самых парусных ящериц), никакого отношения к парусам пеликозавров не имеют.

Т.е. и там, и там могут участвовать остистые отростки спинных позвонков, но произошло оно у всех самостоятельно. Благо это просто.

Во-вторых, по-разному.

У гидрозавров - чистейший половой орган, деффачкам нраицо, а у деффачек этого паруса почти и нет. Вряд ли он ещё зачем-то нужен, и плавают деффачки не хуже мальчиков.

У триоцеросов - не очень чистейший, но тоже у мальчиков больше и выше. И вот они им явно греются, когда в террариуме утром вылезают - плющатся на ветке под грелкой и тащатся.

Т.е., если блюсти актуализм, то всё достаточно понятно, прогрев плюс коммуникация.-

"Во-первых, пеликозавры - это НЕ то, что сейчас живёт под названием "рептилии". "

О да, отечественные популяризаторы в этом плане поработали достаточно хорошо, чтобы я об этом знал уже лет в 7 :)

Но и у пеликозавров, как я понимаю, парус эдафозавра и парус диметродона возникли независимо. И стимул для этого мог быть один и тот же, а мог быть разный.

Спасибо, про упомянутых мной ящериц очень интересно. А у пеликозавров намеков на половой диморфизм не видно? Палеонтологически это наверное чтоб сколь-нибудь уверенно отследить нужно находок очень много и рядом географически и хронологически.

Все-таки интересно, а неужели в основном так, чтобы девочкам нравилось, а сами девочки скромные? У нас-то тоже самцы понтуются, но неужели красивые девочки - это изобретение человека разумного?=Р-

Но и у пеликозавров, как я понимаю, парус эдафозавра и парус диметродона возникли независимо. И стимул для этого мог быть один и тот же, а мог быть разный.

Судя по тому, с каким постоянством этот парус в эволюции появлялся, он в самом деле как-то очень уж удобен и выгоден.

Темноспондилы, уранозавры, сфенакодонты, пеликозавры, скваматы...

ПМСМ, это как раз говорит о некоторой очень базовой и очень важной его роли - я б сказал, что прогрев вполне подходит.А у пеликозавров намеков на половой диморфизм не видно?

Мне такого пока не попадалось, увы.

Есть некие данные, что у диметродонов парус увеличивался с возрастом, у молоди он был ниже.

Но по полу - не видел.неужели в основном так, чтобы девочкам нравилось, а сами девочки скромные?

Вопрос энергозатрат, вообще говоря.

Девочкам надо о семье думать, а не рогами трясти, а жрут и те, и те, в общем, поровну.

Потому мальчикам можно и попонтоваться (не им же рожать, а заодно кого-то и элиминируют, если совсем уж инадаптивно голову потерял), а девочки пусть лучше выбирают, целее будут, толще и красивее.

У нас-то, в общем, культурно-цивилизационные наслоения закрывают изначальную суть процесса, но, если присмотреться, всё на месте...

-

-

Уважаемый Антон, а нельзя ли дать прямую ссылку на статью "синие кости"? в ссылке на номер 12 журнала за 2012 этой статьи не нашёл.

-

"сагиттальный гребень на затылке имел больше размер и площадь"

от черепа горыныча сохранилась только морда (закрашено серым), всё остальное (пунктиром) - предположение.-

Да, понятно. Гребень пока гипотетический. Но неспроста они его таким нарисовали. Скорее всего, сагиттальный гребень и будет покрупнее - просто в силу логики фактически наблюдаемых черт; поскольку бОльшая прочность челюстей и дробящие щёчные зубы не имеют смысла при слабом укусе и, скорее всего, дополнялись остальным комплексом черт "сильноукусного" черепа. Это было бы логично. Подождём находок затылка )))

-

Николай, я не нашел заметки "Синие кости" в интернете. Это совсем мелкая заметка, она в самом деле была в декабрьском номере "NG Россия" 2012 года, стр. 74. К сожалению, к комментарию не прикрепляется фотография. Так что, если вам интересно, скачайте номер, он есть в интернете.

Ваши наблюдения за экологией нового горыныча крайне интересны :))-

Понял, сам не нашёл, поэтому и спросил. Синие - ионы меди? Номер постараюсь скачать.

По экологии :))) не знаю, насколько точно рисунки передают особенности, но у верхнего черепа визуально более узкая передняя часть морды, и соответственно орбиты глазниц смотрят более вперёд, более бинокулярно - раз; и протяжённость носовых ходов длинее процентов на тридцать, чем у нижнего черепа - два. (провести бы компьютерную томографию на предмет мощности и разветвлённости тонких сосудистых сетей обонятельной части - возможно, подтвердилось бы, что обонятельный потенциал юлогната был выше нижнего черепа). Эти два наблюдения говорят о бОльшей дальности обнаружения жертвы юлогнатусом: более точная бинокулярная оценка расстояния до жертвы и дальность её визуального обнаружения, бОльшая дальность обоняния. Такие черты "работы по удалённой цели" характерны для хищника погони, имеющего дело с живой убегающей добычей. Живой для хищника погони ( в отличие от засадного хищника) - то есть динамичной, подпускающей лишь на довольно большое расстояние. Заставляющее хищника, быстро отрабатывающего расстояние как один из двух главных элементов его выживания, подстраиваться под задачу. При этом добычей убегающей, то есть сближение с которой происходит медленно, со скоростью только лишь разности скоростей погони и убегания. Поэтому длительно - дальность обнаружения нужна для более долгого и устойчивого контакта с целью (убегающей добычей) в процессе погони.

В процессах перехвата цели ракетой или самолётом есть один из методов самонаведения, который так и называется официально "собачья погоня". В ней реализован алгоритм погони собаки за целью, её фокусирование взгляда на цели в каждый момент времени. Собака не делает упреждения, не рассчитывает его. Не прогнозирует ситуацию. Она всё время смотрит на цель и стремится прямо к ней. Цель уходит в сторону, формируется постоянная текущая ошибка отработки этого ухода собакой, но сближение с целью, главная суть наведения, выполняется. Таких методов только самонаведения проработано несколько типов, а наведений много всяких, не только "-само".

Но эти дела с вариантами погони отработаны в силу очевидно насущных стратегических и технических задач перехвата. А вот методы сближения падальщиков с целью, если не пернатых падальщиков тем более, а наземных, действующих на плоскости/рельефе -? Они не так проработаны. Разве что поиск целей подлодками в их боевом патрулировании. Нужно сформулировать базовые принципы стратегий решения такой задачи - поиска стратегической неподвижной цели на больших пространствах. Возможно, понимая оптимальности в решении таких задач, можно было бы увидеть что-то в чертах этих черепов ещё. Продуктивно никто теорию погони не прикладывал сегодня к оценке динамики и построению достоверных картин взаимодействия наземных хищников и жертв пермского периода. Оценке эффективности разных стратегий, хищник погони/падальщик - как, по чём. Математически? По находкам? Объективно, это как? Наверное, можно было бы построить сегодня многие потенциально высокоэффективные модели. На давно и глубоко проработанном материале. Из других областей.

Нижний череп - это толстая, тискообразная морда костогрыза, "разворачивающая" плоскости глазниц в стороны. То есть степень бинокулярности ниже - зрение было более обзорным, менее оценочным по расстоянию: для неподвижной падали дистанционные оценки не важны. Равно и запах: более короткая морда давала уменьшение обонятельных поверхностей, поскольку не нужны были функции длительного высла работает непосредственно по наблюдаемой цели. Линия визирования при этом всегда проходит через цель. Разлагающаяся туша давала более сильный запах ( и в силу разложения, и в силу большей разорванности, больших поверхностей высыхания и испарения, не защищённых кожей), уровень обонятельности требовался меньше - поэтому такая адаптация (из-за более "костогрызной морды, думаю) сохранилась как устойчивая, отобразившись в передней части морды.

Положение черепа - возможно, произвол художника; но если положение черепа нарисовано точно, отображая некие данные - то верхний череп смотрел поверх носа, опять-таки усиливая тем самым позицию по зрению; нижний череп имел на линии взгляда вперёд свою толстую носовую часть, заслонявшую передний обзор; в том числе поэтому глаза и "развернулись" по сторонам. В комплексе давая снижение ( отказ той или иной степени ) от бинокулярности - невостребованной в силу проявившейся падальщической специализации.

Щёчные зубы нижнего черепа (горыныча) можно было бы томографировать, посмотреть распределние дентина и эмали (думаю, эмаль будет толще аналогичных зубов юлогнатуса), посмотреть соотношение изотопов кислорода и других элементов в зубах - наверняка будут корреляции у верхнего черепа по более мясному питанию, у нижнего черепа по большему поглощению в течение жизни фосфатных цепочек из костей падали. Правда, смотря что от первичного состава зубов оставила фоссилизация этих черепов. В этом плане антропологический материал, конечно, более продуктивный, чем пермский - но мало ли..))) Попробовать применить множественные антропологические методики к этим пермским образцам - что-то да и применилось бы. )))

Но комплексные и детализированные исследования более затратные; поэтому, как часто это бывает, это вопрос бюджетов, их выделения и распределения. ))) Научная отдача и результативность будет функцией выделения средств на изучение - доступ к аппаратуре, оплата всяких прочих сопутствующих движений.

В общем, приятно было бы детальнее повозиться с этими черепами. Из них можно было бы многое извлечь, при более детальном изучении и анализе. Нужны измерения, системные и комплексные, а не просто умозрительные экскурсии.)))

-

-

более проворные и лёгкие падальшики первыми очищают мягкие ткани жертвы; более массивные и медленные падальщики подходят к добыче позже, второй-третьей очередью- у вас прям Африка, Серенгети или Крюгер...

Как-то сильно мне сомнительно, чтобы в те времена была такая уж серьёзная специализация на первых, вторых, третьих...

Трупоедов воздушного базирования вообще не было, а дальнобойность всех этих протокрысоидов явно невелика.

Вряд ли была велика также и их реактивность, тупые слишком.

-

Почему нет? Кювье по одной кости обрисовывал облик. Я не Кювье, конечно ))) И лишь изложил то, как мне увиделись эти черты - более мощные челюсти, и нижняя и верхняя, более крупная глазница, более дробящая форма щёчных зубов ( сагиттальный гребень дорисовался, пусть будет не в счёт) - в образе жизни этого "зверя". Просто поделился тем, что показалось не столь противоречивым. Но не навязываю то, как это увиделось; с удовольствием послушаю вашу интерпретацию наблюдаемых отличий черт нижнего черепа от верхнего. Тут вроде просто вольные обсуждения - поделиться, как кто воспринял материал и его компоненты. Кому что в каком ракурсе. Вот простая суть наших комментариев. Нет? На всякий случай, искренне прошу прощения.

Насчет хищников первых и вторых - тот же верхний юлогнат был полегче и повытянутей, "попрогонистей" - он, вероятно, был и побыстрее, тогда и приходил на тушу статистически ранее нижнего, более тяжёлого собрата. Может, были разные мелкие трупоуборщики, в таком случае более многочисленные на местности - они в силу своей более высокой плотности заселения ландшафта оказывались ближе к туше, и при этом не могли грызть кости в силу своего размера; они тоже снимали часть мягких тканей, повышая степень скелетированности туши с течением времени. Не специализация на первых-вторых-третьих, а естественные расклады: с чего бы это более массивному горынычу быть статистически самым первым? Даже взять два этих черепа: раз налицо разброс существ по "массивности" - наверное, соответственно был разброс и по скорости ( передвижения на местности и прибытия к туше), вполне логичный при разбросе по массивности. Какая-нибудь горгонопсина была побыстрее дейноцефалов. И это отражалось в скелете. Грацильность, массивность - извечные категории. Что-то подобное просматривается и тут. Но вы можете предложить свои иные пояснения: например, наблюдается разница в массивности черепа, прочности челюстей, и разница облика щёчных зубов, и характерный их износ по твёрдому материалу - а это абсолютно ничего и не значит.

Мне, однако, это видится менее логичным.

А насчёт реактивности и тупости - даже лягушки (уж куда земноводные) могут быть весьма реактивными. И комаров ловить со скоростью, не фиксируемой глазом человека. И отпрыгивать в воду молниеносно при приближении к ней по берегу опасности - попробуйте поймайте её голыми руками, как развитый сапиенс.

Да и рыбы многие по реактивности могут дать фору тупой млекопитающей корове.

Так что слишком они тупые или не слишком, а вдруг и не совсем тупые или и вовсе... - вопрос, вообще говоря, как бы открытый. Для меня, по крайней мере.-

Вот простая суть наших комментариев. Нет?

Таки да :))) - приятно всласть пофлудить в хорошей компании :)))лягушки (уж куда земноводные) могут быть весьма реактивными

Я вас умоляю.

Утречком по холодку придите.

И тут же увидите всю мощь своей гомойотермии :)))Да и рыбы многие по реактивности могут дать фору тупой млекопитающей корове.

Рыб не трогаем, рыбы - святое.

Орудиями пользуются, кооперируются в охоте и не только, а будучи грамотно приготовленными, и вообще ни в какое сравнение с лягушкой не идут, согласитесь :)))они в силу своей более высокой плотности заселения ландшафта оказывались ближе к туше

Вот это мне сомнительно - плотность заселения.

Всё-таки, ПМСМ, сложные многокомпонентные экосистемы, субниши и т.п. изыски - результат длительной эволюции, и на столь раннем этапе развития наземных сообществ мне лично видятся маловероятными.

Т.е. лично мне больше нравится идея о пространственном разнесении.

Более тяжёлый и медлительный зверь обитает в болоте, в зарослях, у воды, где и особо далеко ощущать не получится, и особо быстро бегать тоже. Его добыча так же тяжела и медлительна, но и защищена.

А более лёгкий и быстрый охотится на открытом месте, дальше от воды, его интересуют столь же подвижные, но слабо защищённые объекты.

Первому, вообще говоря, главное - найти и вцепиться, второму - заметить и не упустить.-

приятно всласть пофлудить в хорошей компании :)))

нет ни аргументов, ни мотивов возразить ))))

Плотность заселения более мелкими животными - обычно растёт с уменьшением размера обитателя: малому животному нужно меньше квадратных метров индивидуальной или средней зоны обитания, чем крупному. Иными словами, муравьев на квадратном метре больше, чем кузнечиков, а кузнечиков больше, чем мышей; мышей на квадратном километре больше, чем зайцев, а зайцев больше, чем медведей. Ранний же этап развития не означает короткий; этому этапу предшествовали сто миллионов лет только наземной эволюции - более чем достаточно, в полтора раза длинее кайнозоя с его бесчисленными возникновениями и сменами сообществ млекопитающих, в том числе весьма и весьма сложных, и самых сложных из них.

И упади туша посреди такой местности - соответственно плотностям заселения этой местности, ближе всех к ней (вплотную) сразу, по факту падения туши, окажутся муравьи, в сантиметрах; ближайшие кузнечики будут на расстоянии полуметра-метра; мыши (ближайшие из них к месту завала туши) - метры и десятки метров до туши; зайцы окажутся в полусотне - первых сотнях метров ( ближайшие зайцы ), а медведи - в километре-километрах.

Про болотные версии- ничего против не имею. Отличная гипотеза.

Тем более что нет скелета - нет и измерений морфологии костей, оценок нагрузки на скелет, неизвестно положение лап, их строение, специализация под грунты, возможная работа позвоночника, и т.д. Нет фактических оснований, прослеживаемых в/на материале - нет и ни возражений, ни утверждений.

Более того. Можно предположить наличие падальщиков, специализирующихся на вязнущих в болотистом грунте жертвах. Не припомню сходу признанных констатаций и доказанного наблюдения таких видов специализации у тетрапод, но в бесконечном многообразии ландшафтов, геологических горизонтов и обстановок почему не допустить именно такую специализацию, как сформировавшуюся где-либо, когда-либо и из кого-либо?

Геологически эпоха огромных дельт - карбон - был совсем рядом. Дельт и иных затопляемых территорий. Со всем богатством форм и обширностью проявления топей. Будь карбоновые тетраподы чуть более древними к этим ландшафтам, более старыми их обитателями - там был бы веер таких специализированных на топях хищников. Но увы, пермь была уже иной, и карбоновые дельты ушли в прошлое к рассматриваемым владельцам изображённых черепов. Тем не менее - в любую эпоху были сотни своих особенных регионов и локальных обстановок. В которых могли возникнуть и развиться свои специфические адаптации.

Можно описать теоретический набор черт, логичный такому специализированному болотному падальщику. Возможно, и жертвы его были специфичны, типа водяного козла - животного вовсе не водного, но бросающегося в воду при опасности ( снова отмечу, что такие поведенческие спецификации у того же водяного козла возникли за гораздо более короткое время, чем вся история формирования его рода в неогене ( только в неогене) - это к тому, что пермь+карбон/100 млн. лет были якобы недостаточно длительны для эволюции сложных поведений в поздней перми).

И, так сказать, по гамбургскому счёту -Более тяжёлый и медлительный зверь

А более лёгкий и быстрый

а как это оценить сегодня? Как вы думаете, применялись ли методы, предсказывающие скорость движений в абсолютных значениях - метрах в секунду, например, к пермским животным, их скелетам, скелетной кинематике и прогнозируемой ( по мыщцам, массам, форматам) динамике движений? С какого количества орехов начинается кучка, по каким скоростям ( движения корпуса? конечностей?) вы проведёте границы медленный - быстрый, легкий-тяжёлый ( это по массам и масивностям) - ??? Или граница - сложное дело, бог с ней; по каким значениям вы скажете, что вот это - быстро, а это - медленно; это массивно, а это нет?

Допустим, медведи - возможно, некие массово-габаритные аналоги пермских животных-владельцев указанных черепов. Медведь и грузен, и стремителен одновременно. В массе вариаций - от белого и гризли до малых форм типа губачей и гималайских. Они тяжёлые и массивные - или быстрые? Плейстоценовый короткомордый медведь, при огромном размере, имел облик бегового животного с длинными лапами и оценочной скоростью ( вот они, методы!) в 60 км/час; считалось, однако, что он догонял молодых бизонов как объект охоты на длительных дистанциях, то есть достаточно долгой погоней [снова погоня! ))) - насколько совершенной и чем? - в более адекватном наведении или чисто мышечным преимуществом?]. При этом это был один из самых гигантских медведей. А стремителен ли коротконогий носорог? Вообще говоря, он почти молниеносен. Много людей погибло, потому что не смогли убежать от него. Хотя носорог гнался за ними по кустарнику и зарослям.

Быстрый и медленный - есть ли какие-то численные оценки этих понятий, на которые можно хоть как-то опереться или, на худой конец, их проанализировать? Как численные 60 км/час по равнине для короткомордого медведя?

Рыб не трогаю, раз вы так хотите. А жаль.

По приготовлению - вы, небось, просто лягушек не готовите? )) Но согласен - рыбы приятнее таким ихтиофагам, как мы.))-

упади туша посреди такой местности - соответственно плотностям заселения этой местности...

А вот здесь возникает вопрос характеристического размера.

Все те разницы в приспособлениях, о которых вы говорите выше, актуальны для более-менее соразмерных потребителей.

Муравьи с медведями всё-таки не конкурируют за лосиные туши.

И дальнобойность муравьёв сложно сравнивать с таковой гиен.Можно предположить наличие падальщиков, специализирующихся на вязнущих в болотистом грунте жертвах.

Для этого надо прикинуть плотность таковых жертв и частоту событий, и, скорее всего, специализация окажется тупо невыгодной.

Как нет специализации на, например, тонущих на речных переправах при миграциях африканских копытных (хотя там реально тысячи могут гибнуть разово) - слишком случайный ресурс.применялись ли методы,

Не думаю :))) - материала-то нет.

Это надо иметь не только кучу остатков полной комплектности и хорошей сохранности, но и информацию об окружении. Да и то в результате есть хороший шанс ошибиться, как это с дельфином было.по каким скоростям ( движения корпуса? конечностей?) вы проведёте границы медленный - быстрый

Собственных длин за единицу времени.

Т.е. оно понятно, что всё условно, но это единственный вариант для сравнения муравья со слоном.

Понятное дело, что всё условно, но можно и формализовать, под внятно поставленную задачу хотя бы.медведи - возможно, некие массово-габаритные аналоги пермских животных-владельцев указанных черепов.

Вот ни в коем случае.

Просто другие животные - другая анатомия, морфология, физиология, биомеханика. Всё другое.

Хотя бы, уж извините, ноги вбок торчат или тушку подпирают - уже огромная разница.

И окружение другое, и задачи другие, и нам они неизвестны.

Этак можно и грузовик аналогом назначить. Ненуачё.

-

-

-

-

По современным представлениям, частью да, большей частью нет. Точных сведений нет, но по косвенным (наличие шерстяного покрова, например) получается (ориентируюсь на мнение покойного М.Ф. Ивахненко), что дицинодонты и цинодонты были теплокровными, горгонопии - скорее нет. Поэтому звероящеров, видимо, и подкосило пермское вымирание с его страшными колебаниями температуры: не было достаточной автономности от среды. Выжили дицинодонты, цинодонты и тероцефалы.

Анапсиды, диапсиды, синапсиды

-

01.02.2025Позднетриасовый труцидоцинодон обладал не только огромными клыками, но и крупным мозгомАнна Новиковская • Новости науки

01.02.2025Позднетриасовый труцидоцинодон обладал не только огромными клыками, но и крупным мозгомАнна Новиковская • Новости науки -

17.11.2020«Непонятные ящерицы»Анна Новиковская • Картинки дня

17.11.2020«Непонятные ящерицы»Анна Новиковская • Картинки дня

-

09.11.2020ЛисовицияАнна Новиковская • Картинки дня

09.11.2020ЛисовицияАнна Новиковская • Картинки дня

-

13.07.2020Пермские парарептилии сухонопусы ходили иноходьюАнтон Нелихов • Новости науки

13.07.2020Пермские парарептилии сухонопусы ходили иноходьюАнтон Нелихов • Новости науки

-

02.04.2020«Изобретатель парейазавров». Главы из книгиАнтон Нелихов • Книжный клуб • Главы

02.04.2020«Изобретатель парейазавров». Главы из книгиАнтон Нелихов • Книжный клуб • Главы

-

07.08.2019На берегах Волги найдены два новых хищных звероящера пермского периодаАнтон Нелихов • Новости науки

07.08.2019На берегах Волги найдены два новых хищных звероящера пермского периодаАнтон Нелихов • Новости науки

-

14.11.2018Парк пермского периода: на Сардинии найдены три вида синапсидАнтон Ульяхин • Новости науки

14.11.2018Парк пермского периода: на Сардинии найдены три вида синапсидАнтон Ульяхин • Новости науки

-

20.06.2018Горыныч и ночница — новые хищники пермского периода с берегов ВяткиАнтон Нелихов • Новости науки

20.06.2018Горыныч и ночница — новые хищники пермского периода с берегов ВяткиАнтон Нелихов • Новости науки

-

08.12.2017Листрозавр с ВетлугиАнтон Ульяхин • Картинки дня

08.12.2017Листрозавр с ВетлугиАнтон Ульяхин • Картинки дня

-

20.03.2017Саблезубый звероящерАнтон Нелихов • Картинки дня

20.03.2017Саблезубый звероящерАнтон Нелихов • Картинки дня

Последние новости

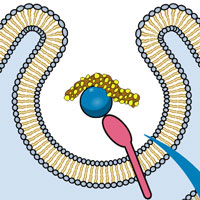

Рис. 1. Сундырский горыныч (Gorynychus sundyrensis) поймал амфибию двинозавра (Dvinosaurus). Рисунок Андрея Атучина