Эоразавр и суминии

На реконструкции изображены два вида животных пермского периода — две суминии (Suminia) и эоразавр (Eorasaurus). Эти животные обитали на территории Европейской части России в конце пермского периода, около 263 миллионов лет назад. Остатки хищного эоразавра были найдены на юго-западе Татарстана, скелеты растительноядных суминий — в Кировской области, возле города Котельнич.

Долгое время местонахождение в Котельниче считалось необычным монозахоронением, где встречались только остатки парейазавров дельтавятий. Зато этих остатков было очень много. Слой с костями выходил прямо на берег реки — на уровне пляжа. Вода ежегодно вскрывала несколько новых скелетов дельтавятий. Одно время их предлагали выкапывать для учебных коллекций и снабжать ими провинциальные музеи и университеты. Крупных раскопок в Котельниче не ставили. Сюда изредка заезжали экспедиции, собирали очередные вскрытые рекой скелеты дельтавятий — и отправлялись дальше.

Захоронение в Котельниче служило одним из доказательств гипотезы, что в Европейской России в пермском периоде была более бедная фауна, чем, например, в Южной Африке. Остатки других животных не попадались. Как оказалось, по банальной причине: плохо искали. «Как хорошо показали раскопки в Котельниче — стоит покопаться серьезно, и разнообразие у нас становится вполне африканским», — говорил по этому поводу палеонтолог М. Ф. Ивахненко.

В начале девяностых годов в Котельниче начал работать московский кооператив «Каменный цветок», заточенный на поиск и добычу ископаемых остатков позвоночных пермского и триасового возраста. Кооператив сотрудничал с Палеонтологическим институтом РАН и ценные остатки передавал специалистам. В Котельниче «Каменный цветок» за несколько полевых сезонов добыл не только множество скелетов дельтавятий, но и десяток совершенно новых форм, в том числе суминию. Ее описал М. Ф. Ивахненко, назвав ящера в честь двух сотрудников «Каменного цветка» — Дмитрия Сумина, который руководил раскопками и называл себя «главным палеонтологом кооператива», и Сергея Гетманова, которому повезло найти кости. Получилась Suminia getmanovi.

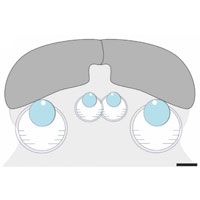

Суминия внешне несуразна. В наши края ее предки мигрировали из Южной Африки в середине пермского периода, когда началось смешение северной и южной фауны звероящеров. Животное было растительноядным, с необычным жевательным аппаратом. Основными рабочими зубами были передние, ими суминии перетирали пищу. На реконструкции черепа видно, как размеры зубов уменьшаются к глубине челюсти. Задние зубы животным практически не использовались.

Зубы у суминий были хрупкими и быстро стачивались о твердые части растений, стирались буквально до «пеньков», в которых проглядывали зубные каналы. Зубы регулярно выпадали, на их месте вырастали новые. В некоторых челюстях суминий можно заметить до трех генераций: старые стертые зубы, немного сточившиеся и совсем новые, только появляющиеся из альвеол.

Образ жизни суминий не вполне ясен. Эти животные, вероятно, жили колониями: их скелеты залегают скоплениями-гнездами сразу по несколько штук. У них необычно короткое туловище и очень длинные конечности с широкими кистями и длинными пальцами. Ивахненко вначале считал суминий неким аналогом цапель — он предполагал, что животные обитали на заболоченных берегах.

Потом Ивахненко обратил внимание, что пальцы этих ящеров очень сильные, с хорошо развитыми когтевыми фалангами. То есть суминии, вероятно, могли копать грунт и добывать корни. Это объясняло сильное повреждение зубов: дентин мог стираться песком, который попадал в рот вместе с клубнями. Другие специалисты по пермскому периоду считают иначе. К примеру, западные палеонтологи Й. Фрёбиш (J. Fröbisch) и Р. Райсц (R. Reisz), изучив строение суминий, решили, что те были древесными животными, потому что у них длинные хвосты, которыми можно цепляться за ветви, очень длинные фаланги пальцев с противопоставленным большим пальцем и гибкий позвоночник, а строение лап напоминает лапы хамелеона.

Реконструкция суминии. Рисунок © Андрей Атучин из книги: А. Нелихов, 2017. Древние чудовища России

Второе животное на реконструкции, эоразавр, тоже загадочное, но по другой причине. От эоразавров пока найдено слишком мало остатков. Трудно сказать, был ли ящер древолазным или обитал возле воды. Часть специалистов сближает его с пермской рептилией эупаркерией (Euparkeria) из Южной Африки. Возможно, эорозавр является древнейшим из известных архозавроморфов — предков динозавров.

Дальнейшие раскопки в Котельниче (а они продолжаются) наверняка помогут узнать больше и об образе жизни суминий, и, возможно, о том, кем на самом деле был странный эоразавр, живший одновременно с суминиями.

Иллюстрация © Максим Синица.

Антон Нелихов

-

Вот ведь жаль, что у нас только два набора зубов за всю жизнь.

Я тут почитал, как будто выходит, что постоянная сменяемость зубов это примитивный признак, т.е. это млекопитающие почему-то потеряли. Наткнулся на объяснение, что в то время как у рептилий (ну или "рептилий"-синапсидов) детенышам приходилось долго расти и самим кормиться (поэтому зубов нужно много) млекопитающие быстро растут на молоке и при коротких сроках жизни наших предков больше двух наборов зубов и не нужно было.-

но если зубов требуется одновременно не много, как у слонов, то можно и несколько раз сменять, только это все будут зубы "второго поколения", но вырастать будут не все одновременно

постоянная же смена зубов, видимо, не предусматривает дифференцировку их, а это очень выгодное приобретение

хотя были и крокодиломорфы с дифференцированной зубной системой, вот у них, действительно, интересно - была ли постоянная смена?-

Ну вот здесь

https://pdfs.semanticscholar.org/f49e/b498515c8cf669c24884e66dc55246d0219a.pdf

пишут, что даже у цинодонтов (тринаксодон как пример упоминается) зубы менялись много раз. А зубы у них вполне себе дифференцированы. Кстати пишут, что смена зубов видна даже у маленьких детенышей из чего делают вывод, что у них еще кормления молоком не был (т.е. в духе того объяснения, что я выше писал) Уж не знаю, насколько такой вывод обоснован даже в рамках этой идеи. Зубы могли перестать меняться намного позже перехода на кормление молоком. Да и в конце концов должен же был быть период когда оно сочеталось с обычным питанием.

-

-

-

"Наткнулся на объяснение, что в то время как у рептилий (ну или "рептилий"-синапсидов) детенышам приходилось долго расти и самим кормиться (поэтому зубов нужно много) млекопитающие быстро растут на молоке и при коротких сроках жизни наших предков больше двух наборов зубов и не нужно было."

Теплокровным млекопитающим же нужно на порядок больше энергии, возможно самостоятельное кормление приводило к не меньшему росту учитывая "экономичность" холоднокровных. И выходит что кусать взрослым теплокровным приходится в десять раз больше, а если еще и жевать умеешь то зубами гораздо больше пользуешься.

Последние новости

Прорисовка первого найденного скелета суминии. Рисунок из архива М. Ф. Ивахненко