У людей новых мутаций появляется меньше, чем у человекообразных обезьян

В свежих выпусках журналов Nature Ecology & Evolution и Science появились результаты двух работ, которые направлены на выяснение частоты и локализации появляющихся de novo мутаций у людей. Данные полногеномного секвенирования нескольких особей человекообразных обезьян и нескольких тысяч людей анализировались и сравнивались в тройках «мама, папа, ребенок». Выяснилось, во-первых, что число новых, появляющихся в каждом новом зародыше, мутаций у людей в полтора раза меньше, чем у шимпанзе и других родственных нам приматов. Во-вторых, что большинство мутаций возникают в ассоциации с сайтами рекомбинации при кроссинговере и являются следствием ошибок репарации. В-третьих, что горячие сайты рекомбинации, а значит и большинство мутаций, располагаются преимущественно в некодирующих участках и регулируются эпигенетически.

Сейчас на Земле живет более 7,7 миллиардов человек, каждый из которых особенный — отличается от остальных и внешне, и на уровне ДНК. Если взять пару случайно выбранных человек (не родственников) и сравнить их генетические последовательности, то в среднем на тысячу нуклеотидов будет приходиться одно различие, а на весь геном — около 6 млн различающихся нуклеотидов. Всё это разнообразие генетических вариантов — результат множества мутаций, которые происходили в прошлом и продолжают происходить сейчас. Каждый ребенок получает несколько десятков новых мутаций, которые отличают его ДНК от ДНК обоих родителей. Мы не слишком много знаем о том, как, когда и почему возникают эти мутации, от чего именно зависит их число и расположение в геноме. А между тем, ответы на эти вопросы важны и с точки зрения ожидаемого вреда от de novo мутаций — для каждого индивида и для человеческой популяции в целом (особенно в свете рассуждений о все более ослабленном отборе благодаря развитию медицины), — и с точки зрения понимания человеческой эволюции, ведь именно мутации представляют тот материал, на основе которого естественный отбор творит новые признаки и адаптации. К тому же, точные сведения по частоте мутаций нужны для калибровки так называемых «молекулярных часов», при помощи которых эволюционные биологи вычисляют время расхождения наших предковых линий.

Мутации все же происходят достаточно редко, и для получения надежных статистических выводов об их частоте и о закономерностях их распределения в геноме длиной больше 6 миллиардов «букв» (которых каждый ребенок получает примерно по 3,1 млрд от папы и от мамы) нужны данные по большому числу людей. В наше время невероятного удешевления секвенирования и финансирования государствами обширных программ, в которых задействованы десятки и сотни тысяч людей, ученые получают возможность давать все более качественные оценки, касающиеся самых разнообразных процессов в генетическом материале, в частности, — мутаций и рекомбинаций.

Работа, опубликованная в журнале Science, была проведена на данных полногеномного секвенирования жителей Исландии (в этой стране и выполнено исследование). Для выявления событий мутации и рекомбинации анализировали тройки, состоящие из матери, отца и ребенка. Исследование охватило несколько десятков тысяч семей, на которые в сумме пришлось 70 086 проанализированных материнских и 56 321 отцовских мейозов. Такое число мейозов соответствовало 3 055 395 событий кроссинговера в материнских гаметах и 1 476 140 кроссинговеров в отцовских. Поделив, получим примерно 43,6 кроссинговера на каждую материнскую гамету и 26 — на каждую отцовскую. Учитывая, что в гамете содержится 23 хромосомы, эти цифры говорят о том, что в хромосомах матери, в отличие от отцовских, как правило, случается более одного события кроссинговера. К тому же выяснилось, что с возрастом матери количество кроссинговеров в ее хромосомах увеличивается (примерно на одно дополнительное событие за каждые 10 лет, рис. 2).

Рис. 2. Частота кроссинговера в материнском геноме и ее зависимость от возраста матери. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Применение самых современных технологий и алгоритмов позволило определить локализацию точек рекомбинации с беспрецедентным разрешением (655–708 нуклеотидов — этот результат в два раза выше, чем в самых лучших из более ранних публикаций). 70–75% событий попадали в ранее детектированные горячие области рекомбинации — так называют те участки, в которых вероятность рекомбинации в 10 раз выше, чем в среднем по геному. Суммарная длина этих областей составляет 1,6–1,8% от всего генома.

Для анализа локализации de novo мутаций было исследовано 2976 троек «мать, отец, ребенок». Всего обнаружилось 200 435 мутаций (в среднем около 67 мутаций на ребенка), для части из которых было определено, от кого из родителей она досталась ребенку: 62 546 мутаций на хромосомах было от отцов, 17 139 мутаций на хромосомах — от матерей. Более высокая частота возникновения мутаций в мужских гаметах согласуется и с ранее известными данными. Авторы также обращают внимание, что количество возникающих мутаций возрастало по мере увеличения возраста обоих родителей, хотя и неодинаково: каждый год жизни отца по расчетам увеличивает число мутаций в среднем на 1,39, а матери — на 0,38. Большинство мутаций (128 278 из 200 435) были транзициями (заменами пуринового основания на пуриновое или пиримидинового на пиримидиновое), гораздо меньше (58 289) было трансверсий (замен пуринового основания на пиримидиновое или наоборот) и небольших инсерций/делеций (13 868).

Центральной задачей работы был анализ связи между рекомбинацией и возникающими мутациями. Эта связь теоретически ожидаема, поскольку необходимым этапом при рекомбинации являются вносимые специальными ферментами двуцепочечные разрывы хромосом, которые в последующем восстанавливаются при помощи белков системы репарации. Именно на этапе репарации могут возникать «ошибки», приводящие к появлению мутаций. В хромосомах, полученных ребенком от отца, число мутаций в пределах 1000 нуклеотидов расстояния от точки рекомбинации оказалось в 41,5 раза выше, чем в среднем по геному, в хромосомах, полученных от матери — в 58,4 раза (рис. 3). В общем, на область ближайшей тысячи нуклеотидов от точки рекомбинации пришлось около половины всех обнаруженных de novo мутаций.

Рис. 3. Распределение возникающих de novo мутаций относительно сайтов рекомбинации. Пунктирными линиями отмечен средний уровень частот мутаций для отцовского (синяя линия) и материнского (красная линия) геномов. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Попутно авторы проверили наличие взаимосвязи между частотой рекомбинационных событий и сайтами полиморфизма, в результате чего вычислили 20 генов, влияющих на данный процесс, 12 из которых отмечены впервые. В их число вошли гены белков, отвечающих за конъюгацию хромосом в мейозе, за узнавание и эпигенетическую разметку горячих сайтов рекомбинации (в частности, белок PRDM9, о котором на «Элементах» уже рассказывали, см. новость «Ген видообразования» не позволяет хромосомам рваться в неположенных местах, «Элементы», 18.06.2012), за раскручивание и разрезание нити ДНК, за передачу сигналов о повреждениях ДНК, а также за ее репарацию.

Важно отметить, что рекомбинация осуществляется в областях с особым комплексом эпигенетических маркеров на хроматине, и это делает процесс управляемым: события кроссинговера практически никогда не происходят в области работающих генов. А значит, и возникающие мутации преимущественно располагаются за пределами генов, где они могли бы оказать заметный негативный эффект.

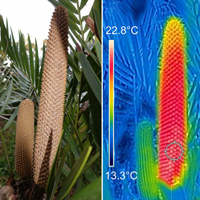

Работа, опубликованная в журнале Nature Ecology & Evolution, которая была проведена учеными из Дании, нацелена на то, чтобы сопоставить частоту возникновения мутаций de novo у человека и человекообразных обезьян — шимпанзе, гориллы и орангутана. Как и для людей, было проведено полногеномное секвенирование в тройках «мама, папа, детеныш», для некоторых животных — в двух поколениях (рис. 4). Оказалось, что (как и у людей) возраст обезьян-отцов прибавлял количество мутаций у детеныша, но эта скорость оказалась в среднем в 1,5 раза выше, чем у мужчин того же возраста. Выстроив математическую модель, авторы показали, что выявленное замедление вероятно началось совсем недавно (по эволюционным меркам) — примерно 400 тысяч лет назад. Причины не ясны (авторы пускаются здесь в туманные рассуждения о, возможно, более благоприятных условиях жизни или влияния сдвига начала полового созревания на более поздний срок), но важен сам факт: рассчитывая время разделения линий человека с другими человекообразными, нужно делать корректировку именно по обезьянам.

Рис. 4. А — родословные животных, которые использовались для анализа частот мутаций. Квадраты — самцы, круги — самки; под ними подписаны имена и годы рождения каждого животного. Также показано покрытие ридов (см. read) при секвенировании (чем больше эти числа, тем более качественным считают анализ). Внутри квадратов и кругов вписаны числа обнаруженных возникших de novo мутаций у данного животного. Около вертикальных линий указано число мутаций, для которых было идентифицировано отцовское (слева от линий) и материнское (справа от линий) происхождение. B — зависимость количества полученных новых мутаций от возраста отца у животных. С — распределение выявленных частот мутаций относительно среднего значения для людей. Серая область — распределение в популяции людей (по данным прошлой публикации авторов), цветные линии — у проанализированных животных (обозначения цветов для трех видов приматов те же, что на графике В). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Ecology & Evolution

Это соображение авторы применили к тем данным, на основе которых описывают историю обособления наших линий: с одной стороны, молекулярные данные и метод молекулярных часов, а с другой стороны — палеонтологический материал. И вот тут оказывается, что если молекулярные часы настраивать по человеку, то время разделения нашей линии с линиями шимпанзе, гориллы и орангутана выпадает на сроки, соответственно, 15, 19 и 35 млн лет назад, а если по человекообразным обезьянам, — то 10, 15 и 23 млн лет назад. И вот эти последние цифры гораздо лучше согласуются с палеонтологическими ископаемыми, чем первые (рис. 5). Корректировка оценки частот мутаций также может оказаться существенной и определения времени разделения сапиенсов с неандертальцами и денисовцами: ведь не исключено, что изменение частоты мутаций произошло уже после разделения и только в линии Homo sapiens, или изменялось в разных линиях Homo по-разному.

Рис. 5. Филогенетическое дерево человека и человекообразных обезьян с рассчитанными временами дивергенции при учете полученных в модели изменений скорости накопления мутаций в разных линиях. Слева приведены ископаемые виды, размещенные в соответствии с предполагаемым расположением этих видов в истории эволюции человекообразных приматов. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Ecology & Evolution

Надо сказать, эта работа оставляет ощущение недосказанности: во-первых, хотелось бы, чтобы данные были собраны для большего числа животных, а во-вторых, любопытно все-таки узнать, что же могло привести к снижению частоты мутаций у людей, если оно действительно имеет место. Если провести логическую нить между первым и вторым исследованием, можно было бы, пожалуй, для начала проверить, не различается ли между человеком и остальными человекообразными частота рекомбинации при кроссинговере. Наверняка эти вопросы уже на очереди у авторов этих исследований и продолжение не заставит себя долго ждать.

Источники:

1) Bjarni V. Halldorsson, Gunnar Palsson, Olafur A. Stefansson, Hakon Jonsson, Marteinn T. Hardarson, Hannes P. Eggertsson, Bjarni Gunnarsson, Asmundur Oddsson, Gisli H. Halldorsson, Florian Zink, Sigurjon A. Gudjonsson, Michael L. Frigge, Gudmar Thorleifsson, Asgeir Sigurdsson, Simon N. Stacey, Patrick Sulem, Gisli Masson, Agnar Helgason, Daniel F. Gudbjartsson, Unnur Thorsteinsdottir, Kari Stefansson. Characterizing mutagenic effects of recombination through a sequence-level genetic map // Science. 2019. V. 363. eaau1043. DOI: 10.1126/science.aau1043.

2) Søren Besenbacher, Christina Hvilsom, Tomas Marques-Bonet, Thomas Mailund & Mikkel Heide Schierup. Direct estimation of mutations in great apes reconciles phylogenetic dating // Nature Ecology & Evolution. 2019. DOI: 10.1038/s41559-018-0778-x.

См. также:

1) Обилие редких мутаций в генофонде человечества существенно превышает современные оценки, «Элементы», 15.05.2012.

2) Мутирующее человечество: что мы узнали о своих мутациях за 15 лет геномной эры, «Элементы», 28.09.2015.

3) У шимпанзе, как и у людей, число мутаций у потомства зависит от возраста отца, «Элементы», 18.06.2014.

4) Древнейшая история человечества пересмотрена, «Элементы», 02.03.2006.

5) Вредные мутации в геноме усиливают влияние друг друга, «Элементы», 24.05.2017.

6) Сравнение геномов 29 млекопитающих проливает свет на эволюцию человека, «Элементы», 05.11.2011.

Татьяна Романовская

-

В недавней статье "Ломкие сайты хромосом предопределяют параллельную эволюцию у трехиглой колюшки" сказано, что "те участки хромосом, функция которых особенно консервативна, будут интенсивно очищаться отбором от элементов, повышающих риск появления мутаций".

Если так, то получается у человека, по сравнению с обезьяной, намного больше "доведенного до идеала" - того, что лучше не менять.

А я думал у нас только мозг лучше устроен. Хотя, интересно, как много генетического кода отвечают за умственную деятельность? Может там так всё связано, что очень многое сказывается на мозгах, потому лучше всё это и не трогать?-

Да, на самом деле в мозге работает больше половины всех генов. Но при этом особенно любопытно и замечательно, что на уровне фенотипа эволюционные изменения (если даже смотреть только последние 400 тысяч лет) гораздо заметнее как раз-таки в линии человека, чем обезьян.

-

Неужели и правда больше половины? А как это установили вообще? Белки всякие разные посчитали, что встречаются в мозгах?

Если и впрямь так много генов задействовано, то вполне может быть, что причина замедления скорости мутаций именно в этом. Эволюция берегла наши головы :-)-

Да, можно белки смотреть, но проще молекулы РНК. То есть выделяют из мозга всю РНК, секвенируют, и смотрят, с какими из генов в ДНК эта РНК совпадает. Это называется "определением экспрессии генов". Вот в этой статье больше можно прочитать (включая эволюционные вопросы): "Люди отличаются от шимпанзе не тем, чем хотели" (здесь же, на Элементах)

-

-

А если посмотреть на бактерий, то у них "работает" 95% генома.

Правда, в белки превращается лишь малая часть, остальное идет в утиль.

Так что транскрипция еще ни о чем не говорит-

А почему так происходит? Ведь, казалось бы, бактерии, производящие что-то ненужное и тратящие на это ресурсы, которые могли бы пойти на что-то нужное, менее конкурентоспособны. Должны, по идее, уничтожаться отбором.

-

Значит это не фактор отбора. Возможно, транскрипция не так уж и дорога для клеточной фабрики, или механизмы контроля настолько несовершенны, что тонкая настройка невозможна, ее цена превосходит затраты на транскрипцию.

Все вместе это говорит о том, что люди здорово идеализируют / переоценивают стройность и рациональность клеточной механики.-

Что-то я ради интереса поискал информацию, ничего такого не нашел. Гены бактерий на примере E. coli (в скобках количество генов):

1. Транспорт различных соединений и ионов в клетку (92).

2. Реакции, поставляющие энергию, включая катаболизм

различных природных соединений (138).

3. Реакции Реакции синтеза синтеза аминокислот, аминокислот, нуклеотидов, нуклеотидов, витаминов, витаминов,

компонентов цепей переноса электронов, жирных кислот,

фосфолипидов и некоторых других соединений (221).

4. Генерация АТФ при переносе электронов (15).

5. Катаболизм макромолекул (22).

6. Аппарат белкового синтеза (164).

7. Синтез нуклеиновых кислот, включая гены,

контролирующие рекомбинацию и репарацию (49).

8. Синтез клеточной оболочки (42).

9. Хемотаксис и подвижность (39).

10. Прочие гены, в том числе с неизвестной функцией (110).

За достоверность не ручаюсь, нашел где-то на стороне, тем не менее 95% ненужного тут и близко нет. Или вы про что-то другое говорили? И где можно, если что, почитать об этом?-

Вот что касается стрептомицета:

https://jb.asm.org/content/194/9/2228

"It was surprising to detect as many as 7,800 transcripts in the S. coelicolor mRNA pool during the exponential phase of growth. We suspect that this number reflects the high sensitivity of the RNA-Seq procedure."

А всего у целиколора 7911 генов (7846 CDS). Потом конечно оказывается, что из этих 7800 транскриптов больше половины имеют низкий уровень экспрессии, да.

Транскриптомный анализ, который я делал на другом стрептомицете, показал похожий результат.

-

-

-

-

-

-

-

Ну да, идеал тут понятие расплывчатое и постоянно меняющееся в зависимости от внешних факторов.

Но всё же, если в общем, для нас и наших дальних родственников умные лучше глупых.

А если умный, да к тому же меньше энергии требуется при прочих равных условиях, это вообще хорошо. Потому, видимо, и идет уменьшение мозга.

2. Есть еще один нюанс в исследовании обезьян, все они жители зоопарков. Тут надо рассмотреть вопрос - а не влияет ли проживание в неволе на количество мутаций? Действительно, условия проживания в неволе с его давлением окружающей среды может привести к разнообразным эффектам. Так что лучше всё это делать на диких животных.

-

Зоопарки в городах, и люди живут в городах. Поскольку сравниваю обезьян с людьми, а не диких и вольерных животных, то какого рожна один и тот же фактор (город) будет влиять разным образом на близкородственные виды? Почему у обезьян это может приводить к повышению частоты мутаций, а у человека к снижению?

...события кроссинговера практически никогда не происходят в области работающих генов. А значит, и возникающие мутации преимущественно располагаются за пределами генов, где они могли бы оказать заметный негативный эффект.Про "незаметный" негативный эффект - полностью не согласен! Простой (и в то же время сложный...) пример - раковые клетки: их генетический материал изменён крайне незначительно (в сравнении с наивной культурой), а вот эпигенетика - огого! - и какой коленкор от этого!..

К тому же нельзя забывать про отбор: отсев на жизнеспособность осуществляется "сразу", а вот сколько будет рук и голов (и в каких частях "тела"...) - сильно потОм...

http://elementy.ru/novosti_nauki/430352

«Эволюция человека сопровождалась изменением активности генов-регуляторов. Выяснилось, что среди генов, активность которых у человека резко изменилась по сравнению с шимпанзе, очень много транскрипционных факторов. Это говорит о каких-то существенных переменах в верхних уровнях генно-регуляторных сетей. Оказалось, что особенно сильные изменения активности генов у человека по сравнению с шимпанзе наблюдаются в клетках мозга. Когда сравнили шимпанзе с другими приматами, картина получилась иная: активность генов в мозге у разных обезьян различалась не сильнее, чем в других органах. Любопытно, что почти все гены, чья активность в клетках мозга сильно различается у человека и шимпанзе, у человека работают активнее. Что бы это значило? Никто пока не знает"

Новые модификации подмножества систем, в которых представлены и обособлены категории субъективной оценки человеком среды и собственного поведения, качественно улучшающие объективную оценку окружающей среды и результатов своей деятельности;

оказываются тесно связанными на уровне механизмов регуляции экспрессии генов.

http://www.zooton.net/ind1203.html

-

Мясная диета позволила человеку эволюционно нарастить мозг, а большой мозг позволил получать ещё больше белка. Т.е. была положительная обратная связь. Те люди кто не пошёл этим путём, те вымерли. Соответственно отбор был на стороне тех, у кого активность генов приводила к росту мозга и к его активности в поиске белка.

-

Однако:

Саблезубые кошки — это представители рода Machairodontinae, который активно жил и размножался вплоть до конца плейстоценового периода (11,7 тыс. лет назад). В течение многих миллионов лет они были самыми грозными хищниками на планете.

Выводы о «мясной диете», ставшей губительной для неандертальцев, подтверждаются химическим анализом их костей. Новые результаты исследования останков неандертальцев говорят о том, что вывод об употреблении неандертальцами исключительно мяса является не совсем правильным.-

-

1. Мозг — самая энергетически «дорогая» часть человеческого организма. Считается, что быстрый рост мозга у ранних архантропов (Homo erectus / Homo ergaster) был связан с увеличением доли мясной пищи в рационе.

2. Новые модификации подмножества систем, в которых представлены и обособлены категории субъективной оценки человеком среды и собственного поведения, связывает основное – рассогласование текущей ситуации с имеющимся опытом (фактор новизны, т. е. категория субъективной оценки организмом среды и собственного поведения).

Активность генов регулируется множеством способов, но самой универсальной у высших организмов является регуляция при помощи специальных белков — транскрипционных факторов (ТФ). Эти белки находят специфические очень короткие последовательности нуклеотидов (сайты связывания ТФ, или энхансеры), расположенные обычно перед началом регулируемых генов (в так называемой регуляторной области), прикрепляются в этом месте к ДНК и активизируют работу гена. Один и тот же ТФ может регулировать множество генов.

При научении в нервных клетках наблюдается следующая последовательность молекулярно-генетических процессов:

Вначале рассогласование текущей ситуации с имеющимся опытом (фактор новизны, т. е. категория субъективной оценки организмом среды и собственного поведения) запускает активацию каскада "ранних" регуляторных генов в группах клеток опосредующих эти процессы. Транскрипционные факторы, кодируемые ранними генами, инициируют вторую волну синтеза белка, которая начинается через несколько часов после первоначального воздействия. Т. о. продукты "ранних" генов индуцируют, в свою очередь, экспрессию "поздних" генов, в том числе генов морфорегуляторных молекул, являющихся ключевыми участниками процессов морфогенеза.-

-

"Выстроив математическую модель, авторы показали, что выявленное замедление вероятно началось совсем недавно (по эволюционным меркам) — примерно 400 тысяч лет назад."

Более благоприятные условия жизни, связаны с формированием нового опыта, который требует экспрессии генов в мозге. Активность генов резко возрастает в составе оптимальной структуры, которая реализует разум и ум, то есть реализует способность понимания и осмысления, как система.

Даты ключевых событий в культурной эволюции человека, в его «духовном развитии» представляют отдельные этапы формирования иерархии системы субъективного мира человека, взаимосвязанной с информационной системой распределенных сетей нейронов мозга. Причем все эти системы оказываются тесно связанными на уровне механизмов регуляции экспрессии генов.

http://www.zooton.net/ind1203.html-

Если применить новые данные к нынешнему пониманию скорости появления мутаций у приматов, исследователи предполагают, что ОТДЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ ОТ ШИМПАНЗЕ произошло примерно 6,6 миллиона лет назад. Если же использовать для этих расчетов скорость появления мутаций у людей, то следует, что отделение произошло примерно 10 миллионов лет назад.

Важен факт: рассчитывая время разделения линий человека с другими человекообразными, нужно делать корректировку именно по обезьянам.

Возможно, примерно 400 тысяч лет назад впервые стали формироваться человеческие модификации подмножества систем, в которых представлены и обособлены категории субъективной оценки человеком среды и собственного поведения, качественно улучшающие объективную оценку окружающей среды и результатов своей деятельности.

Т. е., примерно 400 тысяч лет назад начался ПЕРЕХОД К СОЗНАНИЮ HOMO SAPIENS.

В процессе самоорганизации сознания механизм реакции множества разнородных подсистем в своем развитии реализует единую цель – совместное средство - способность понимания и осмысления, как система. Это совместное средство, на разных уровнях развития, совершенствуется посредством фиксации моделей взаимодействия организма с миром, реализуя его предсказуемость и динамику у животных. Наконец, человек буквально совершает революцию – новый скачек в развитии моделей взаимодействия организма с миром – использует наличие информационной системы распределенных нейронных сетей и подсистем субъективного мира человека (СМЧ), что завершает эволюционный процесс самоорганизации сознания HOMO SAPIENS.

Эти результаты исследований подтверждают основную гипотезу и теоретические основы мультидисциплинарного системного подхода Юрия Павлова.

www.academia.edu/27052453/Сознание._Мир_и_разум._Самоорганизация_Процесс_самоорганизации -

-

Наконец, без системного подхода невозможно разработать технологии, которые позволят в будущем заменить слабеющий естественный отбор целенаправленным редактированием генома, остановить накопление генетического груза и даже, может быть, улучшить человеческую природу.

-

-

Однако, это по теме - как мы изменимся:

У доминирующих шимпанзе есть холуи, которые всегда поддерживают вожака и готовы "огреть". Альфа-самец на публике, как правило, появляется напыщенным, чтобы придать себе как можно более устрашающий и властный облик, ну чем не латифундист-барин.

Факторами доминирования у людей могут быть профессионализм и мастерство, стратегии и хитрость/интрига, искусство и творчество и созидание. И, наконец, огромное желание вести паству.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Почему это редко? Действительно «шинкуются», ошибки при этом редко возникают — так же как в реальном шинковании овощей случается порез пальца.

-

"Такое число мейозов соответствовало 3 055 395 событий кроссинговера в материнских гаметах и 1 476 140 кроссинговеров в отцовских. Поделив, получим примерно 43,6 кроссинговера на каждую материнскую гамету и 26 — на каждую отцовскую. Учитывая, что в гамете содержится 23 хромосомы, эти цифры говорят о том, что в хромосомах матери, в отличие от отцовских, как правило, случается более одного события кроссинговера. "

Речь же о кроссинговере, не об ошибках? Получается, несколько хромосом (особенно в отцовском мейозе) статистически вообще не разрезаются, а которые разрезаются - в основном один раз.

-

Последние новости

Рис. 1. Схема работы по исследованию частот и локализации сайтов мутации и рекомбинации. В процессе формирования яйцеклеток у женщин и сперматозоидов у мужчин, клетки проходят мейоз. Это особый способ деления, который сопровождается кроссинговером (рекомбинацией) — обменом участками хромосом. Вместе с тем, в хромосомах появляется какое-то количество мутаций из-за ошибок при репликации и репарации. Секвенируя ДНК женщин, мужчин и их детей, авторы определяли распределение мест, где происходят вышеописанные события и пытались выявить какие-то закономерности. GWAS (genome wide association study) — это исследование влияния генетических вариантов на определенные признаки, в данном случае авторы искали гены, влияющие на частоту рекомбинации хромосом при мейозе. Графический абстракт обсуждаемой статьи в Science