Пожиратели байкальской нефти

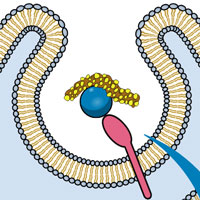

На фото — углеводородокисляющие бактерии из рода Rhodococcus, разлагающие нефть и по совместительству играющие роль индикаторов залежей нефти и газа. Эти бактерии известны из нефтяных битумов озера Байкал, и именно они сдерживают распространение нефти по обширной акватории водоема. Дело в том, что по дну озера проходит Байкальская рифтовая зона — крупная, протяженностью 1500 км, система многочисленных глубинных разломов, из которых нефть в жидкой подвижной фазе попадает в воды и создает угрозу для озерных экосистем.

Естественно, изучение этих микроорганизмов началось с исследований нефтегазоносности Байкала. Для этого в 2004–2008 годах озеро бороздило научно-исследовательское судно «Г. Ю. Верещагин», а на дно спускались глубоководные аппараты «Мир». В ходе этих экспедиций удалось найти нефтепроявления в восточной части Байкала в районе мысов Горевой Утес и Толстый. В этих местах на глубине 200–900 м образовались донные битумные постройки, от которых нефть периодически поднимается в виде шариков диаметром до 1 см. Ежегодный объем естественных выходов нефти оценивают в 2–4 тонны при общих байкальских ресурсах в 500 млн тонн условных углеводородов. Но даже при таком постоянном поступлении нефти в воду озеро остается чистым.

Хроматографический анализ собранных образцов байкальской нефти показал необычные результаты — на хроматограммах отсутствовали пики, характерные для нормальных алканов (n-алканы). Дело в том, что эти парафиновые углеводороды, имеющие линейную структуру (пентан и его гомологи), являются одними из основных компонентов нефти — их содержание может достигать 70%. Отсутствие n-алканов в байкальской нефти свидетельствует о ее биодеградации: за нее отвечают углеводородокисляющие микроорганизмы (УВОМ), для которых нефть — единственный источник углерода и энергии. То, что остается в результате биодеградации, а также физической и химической деградации нефти, называется байкеритом.

Конечно, в битумных постройках живут не только микроорганизмы, разлагающие нефть. В ходе микробиологических исследований проб воды и донных отложений Байкала удалось описать два типа архей и 10 типов бактерий, из которых как минимум 7 родов углеводородокисляющих бактерий — а всего их известно около 28 (родовой состав установили по морфологическим признакам искусственно выращенных бактериальных культур).

Слева — содержание n-алканов в нефти, собранной с водной поверхности в активной (нефтевыделяющей) и неактивной (выход нефти прекращен) битумных постройках. График минимального содержания n-алканов в активной битумной постройке указывает на присутствие углеводородокисляющих бактерий. Справа — состав бактериального сообщества в активной (№3) и неактивной (№8) битумных постройках по данным метагеномного анализа (ген 16S рРНК), выделяющего группы углеводородокисляющих бактерий, на долю которых приходится больший процент в активной битумной постройке, нежели в составе сообщества неактивной постройки для тех же групп. Рисунок из диссертации А. В. Лихошвай, 2011. Экология бактерий рода Rhodococcus из глубоководных битумных построек озера Байкал

Среди всего биоразнообразия байкальского микробного сообщества углеводородокисляющие бактерии представлены родами Rhodococcus, Micrococcus и Pseudomonas. Все эти бактерии обладают специфической ферментной системой, позволяющей окислять n-алканы. За деструкцию углеводородов отвечают гены AlkB. В процессе окисления углеводородокисляющие бактерии напрямую контактируют с нефтью. Через гидрофобную клеточную стенку происходит поглощение углеводородов с помощью липидов и миколовых кислот. Последние обеспечивают наиболее эффективный транспорт молекул углеводородов внутрь клетки при поглощении нефти всей клеточной поверхностью без каких-либо затрат. Бактерии, гидрофильная стенка которых бедна липидами, выделяют особый биоэмульгатор, тем самым снижая гидрофобность углеводородов для их лучшего усвоения.

Углеводородокисляющие бактерии уже используются для ликвидации разливов нефти, в промышленных объемах начали выпускать сорбенты на основе живых микроорганизмов. Интересно, что кроме нефтеразлагающих бактерий существуют также бактерии, разлагающие пластик.

Фото с сайта aem.asm.org.

Антон Ульяхин

-

-

Надо их врагам в бензобаки подсаживать. )

А они , получается, ни в воздухе, ни в солнышке не нуждаются? Или таки хоть что-то кроме нефти им в жизни требуется?-

По большей части эти бактерии способны к деградации углеводородов в аэробных условиях (им нужен растворенный кислород).

-

Простите, тогда ещё вопрос: где бывает в природе нефть, содержащая нужный им растворённый кислород ?

Или, если этот кислород только снаружи может быть, достаточно ли его в грунтах, откуда нефть добывают?

Иначе говоря, возможны ли месторождения, в коих нефть вот такая, без пентанов и их гомологов?

Вот знаю, что нефть бывает чёрная, а бывает прозрачная, как касторка. Может, одна из них без пентанов? Чего недостаёт в прозрачной и как выглядит безпентановая?-

Нет, растворенный кислород, ими потребляемый, как раз из воды, а не из нефти. Когда нефть оказывается в условиях, где много кислорода (приповерхностные, поверхностные), она конечно же начинает окисляться и теряет легкие углеводороды (низкомолекулярные алканы в частности), а остаются тяжелые вроде смол и асфальтенов, что приводит к образованию битумов. Классификация нефти очень разнообразная. Бывают разные классы по превалированию тех или иных соединений (от них зависит цвет: светлые: больше легких УВ, темные - тяжелых), легкие и тяжелые, сернистые и малосернистые и т.д.

-

-

-

Последние новости

Вверху — радужные пятна нефти, всплывшей на поверхность озера Байкал. Внизу — нефтяная битумная постройка на дне у мыса Горевой Утес, зафиксированная аппаратом «Мир» на глубине около 900 м. Фото © А. Сагалевич с сайта scfh.ru