Рукопожатие в космосе

На этом снимке запечатлено историческое рукопожатие космонавта Алексея Леонова (слева) и астронавта Томаса Стаффорда. Это произошло пятьдесят лет назад, 17 июля 1975 года, после стыковки космических кораблей «Союз» и «Аполлон».

Конец 1960-х и первая половина 1970-х годов были отмечены разрядкой — ослаблением напряженности в отношениях между СССР и США. Государства урегулировали некоторые политические разногласия и договорились усилить научное и техническое сотрудничество. Одним из направлений такого сотрудничества стало освоение космоса. В апреле 1969 года директор НАСА Томас Пейн (Thomas O. Paine) обратился с предложением о совместных проектах к Анатолию Благонравову, председателю комиссии Академии наук СССР по исследованию и использованию космического пространства. Вскоре завязалась переписка Пейна с президентом Академии Мстиславом Келдышем.

Было решено, что одним из совместных проектов станет стыковка космических аппаратов двух стран. Однако какие именно аппараты будут участвовать в этом проекте, оставалось неясным. Американцы вначале предлагали стыковку корабля «Союз» с разрабатываемой ими орбитальной станцией (ОС) Skylab. Советская сторона вскоре вышла с «зеркальным» предложением: американский космический корабль «Аполлон» пристыковывается к советской ОС «Салют».

К окончательному соглашению пришли только в апреле 1972 года: стыковаться будут космические корабли «Союз» и «Аполлон». Вскоре это решение было закреплено на высшем уровне: 24 мая 1972 года председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин и президент США Ричард Никсон подписали соглашение «О сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях». Статья 3 этого соглашения предусматривала проведение в 1975 году экспериментального полета кораблей двух стран со стыковкой. Миссия получила название «Союз — Аполлон», или ЭПАС (экспериментальный полет «Аполлон» — «Союз»).

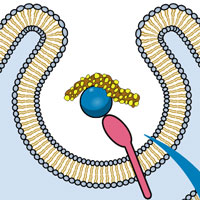

Специалистам двух стран пришлось согласовать многие технические вопросы. Например, атмосфера внутри «Союза» по составу и давлению была близка к земной, в то время как астронавты «Аполлона» дышали чистым кислородом, давление которого было втрое ниже земного. Чтобы облегчить переход из одного корабля в другой, давление в «Союзе» снизили на треть, повысив содержание кислорода. Но и после этого характеристики газовых смесей в кораблях отличались так сильно, что прямая стыковка исключалась. Решили использовать в качестве шлюза переходной отсек, который выводился на орбиту вместе с «Аполлоном». Высокое содержание кислорода заставило советских специалистов принять дополнительные меры пожарной безопасности — например, разработать новую ткань для полетных костюмов советских космонавтов.

Другим важным вопросом стал облик стыковочного механизма. Советские корабли использовали для стыковки с ОС конструкцию «штырь — конус», но для проекта «Союз — Аполлон» был разработан новый андрогинно-периферийный агрегат стыковки (АПАС-75), преимущество которого заключалось в том, что он обеспечивал стыковку любых двух оснащенных им объектов, в то время как использование предыдущей системы означало, что один из стыкуемых аппаратов должен быть оснащен штырем, второй — приемным конусом.

Пленарная встреча советских и американских специалистов по программе «Союз — Аполлон». Июль 1972 года. Хьюстон. С советской стороны: председатель Совета «Интеркосмос» при Академии наук СССР академик Борис Николаевич Петров (справа) и технический директор проекта «Союз — Аполлон» Константин Давыдович Бушуев (второй справа). С американской стороны: Глинн Ланни (Glynn Lunney), Пит Франк (Pete Frank), Дональд Читем (Donald C. Cheatham), Дональд Уэйд (Donald C. Wade), Рейнгольд Дитц (Reinhold H. Dietz) и Роберт Смайли (Robert E. Smylie). Фото с сайта ebay.com

Модернизировали и сами космические корабли. С «Аполлона» сняли лунный модуль, а на базе «Союза» 7К-Т был создан корабль 7К-ТМ. Он отличался, например, наличием солнечных батарей, которые кораблю 7К-Т, летавшему к ОС «Салют», были не нужны: для таких перелетов хватало энергии, запасенной в бортовых аккумуляторах. В апреле и августе 1974 года состоялись беспилотные полеты модернизированного «Союза», а в декабре Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников совершили на «Союзе» 7К-ТМ испытательный полет в пилотируемом режиме (см. «Союз-16»).

Требовалось согласовать и такие, казалось бы, мелкие, но на самом деле очень существенные вопросы, как единый словарь радиообмена и даже язык, на котором будут общаться экипажи. Изначально планировалось, что каждый участник полета будет говорить на своем родном языке, но по ходу тренировок был принят обратный вариант: американцы перешли на русский, советские космонавты изъяснялись по-английски.

Параллельно с подготовкой кораблей готовились и сами экипажи — как основные, так и дублирующие. В 1974–1975 годах они провели немало совместных тренировок на макетах космических кораблей в Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке и в Космическом центре имени Линдона Джонсона в Техасе. Космонавты и астронавты отрабатывали взаимодействие во время запланированных работ и при нештатных ситуациях.

Полет «Союза» и «Аполлона» был намечен на июль 1975 года. «Союз» готовился к старту с площадки №1 (см. картинку дня Гагаринский старт) космодрома Байконур. Помимо основного корабля к полету подготовили еще два. Один, резервный, был установлен на ракету на площадке №31. Если бы стыковка не удалась или старт «Аполлона» задержался и основной советский корабль вынужден был пойти на посадку, не дождавшись американцев, тогда на встречу с «Аполлоном» отправился бы резервный корабль с экипажем дублеров (Анатолий Филипченко и Николай Рукавишников). Забегая вперед, скажу, что резервный корабль не понадобился; он полетел в космос год спустя как «Союз-22». Третий корабль, запасной, на ракету не устанавливался.

И советский, и американский экипаж стартовали 15 июля 1975 года: первыми Землю покинули Алексей Леонов и Валерий Кубасов на «Союзе-19», а через 7,5 часов с Космического центра Кеннеди (Мерритт-Айленд, Флорида) на встречу с ними отправились Томас Стаффорд, Вэнс Бранд и Дональд Слейтон. Они летели на корабле CSM-111, который остался от отмененных лунных миссий «Аполлон».

Экипажи кораблей, март 1975 года. Сидят слева направо: Д. Слейтон, В. Бранд и В. Кубасов; стоят командиры экипажей Т. Стаффорд и А. Леонов. На столе — макет состыкованных кораблей: слева «Аполлон», справа «Союз». Фото с сайта commons.wikimedia.org

Полет прошел успешно, несмотря на некоторые накладки. Так, перед стартом выяснилось, что на советском корабле вышла из строя телевизионная система: причиной стал отказ в коммутационном блоке, который должен был выдавать для передачи на Землю изображение с разных камер, установленных на борту. Технический директор программы с советской стороны Константин Бушуев высказался за то, чтобы отложить старт, однако его убедили, что задержка может вызвать кривотолки в западных СМИ, особенно после недавнего неудачного пуска корабля «Союз-18-1», который из-за неполадки при разделении ступеней не вышел на орбиту и совершил аварийную посадку (космонавты остались живы).

После старта космонавтам пришлось заняться ремонтом. Валерий Кубасов позже вспоминал о том, как это происходило. Перво-наперво предстояло вскрыть алюминиевую обшивку. Ножниц по металлу у экипажа не было. Осложняли дело темнота под столом, где шла работа, и невесомость: приложив малейшее усилие, космонавт тут же улетал в противоположном направлении. Вышли из ситуации так: Леонов держал Кубасова за ноги и светил под стол фонариком. Кубасов, пробив обшивку ножом, начал отрывать от нее кусочки плоскогубцами.

После вскрытия обшивки Кубасов должен был соединить два разъема напрямую, в обход неисправного прибора. Но оба они были типа «розетка»: вставить один в другой было невозможно. С Земли предложили использовать проволоку. В ремонтном наборе ее не было. Кубасов вспомнил, что на борту есть гайки, законтренные подходящей проволокой. Сняв ее с гаек, космонавты соединили разъемы. Для изоляции контактов использовали лейкопластырь из аптечки, так как изолента тоже отсутствовала. Ремонт занял много времени: Кубасов вспоминал, что «всё это тогда, когда мы должны были спать перед стыковкой. Поспать тогда удалось часа два...». Но время было потрачено не зря. Телесистему удалось восстановить, хотя и частично: изображение передавалось только с одной камеры.

Шаржи А. Леонова, нарисованные незадолго до полета. Рисунки из книга А. Леонова «Солнечный ветер»

Стыковка двух кораблей состоялась 17 июля. Активная роль в ней была отведена «Аполлону», наводившемуся на «Союз». После проверки герметичности стыка Стаффорд и Слейтон перешли в шлюзовой отсек (Бранд остался в «Аполлоне»). Через три часа, после того, как давление и состав воздушной смеси выровнялись, люк «Союза» открылся, экипажи поприветствовали друг друга и астронавты перешли в советский корабль. «Рукопожатие в космосе», как позже стали называть эту миссию, состоялось.

Вот как вспоминал о нем Алексей Леонов в книге «Солнечный ветер»:

Вот люк дрогнул и отплыл, и мы увидели улыбающегося Тома, услышали его громкий радостный голос:

— Как дела, Алексей? Иди сюда, пожалуйста, ко мне. — Том старательно выговаривал русские слова и заметно волновался. Не уверенный, что я понял всё так, как надо, он добавил по-английски: — Плиз.

Похоже, что и я разволновался. И потому мое приветствие на английском, как и приветствие Тома на русском, прозвучало совсем не официально:

— Ну, давай, Том, входи же!

Мы поплыли друг другу навстречу в шлюз, пожали руки, обнялись. Мы уже не скрывали ни волнения, ни радости, охвативших нас.

Алексей Леонов и Дональд Слейтон. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Стыковка транслировалась по телевидению в прямом эфире через геостационарный спутник ATS-6 (см. картинку дня Геостационарные спутники). Вскоре на связь с экипажами вышли Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Джеральд Форд, поздравившие их с успешной стыковкой.

Затем Кубасов и Слейтон начали эксперимент «Универсальная печь» по изучению влияния невесомости на металлургические и кристаллохимические процессы в металлах и полупроводниках. Потом пришло время обеда. Леонов и Кубасов решили разыграть своих коллег, заранее наклеив этикетки от водки «Столичная» на тубы с борщом и соком. Обнаружив в меню спиртное, американцы очень обрадовались. Кубасов вспоминал, что когда обман раскрылся, они развеселились еще больше, по достоинству оценив шутку.

Стаффорд (слева) и Слейтон с тюбиками «водки». Фото с сайта nasa.gov

В последующие два дня Леонов и Кубасов побывали на «Аполлоне», а Бранд — на «Союзе». Специалисты проводили совместные эксперименты «Зонообразующие грибки» (изучение влияния невесомости, перегрузок, космического излучения и освещенности на биологические ритмы бактерии-актиномицета Actinomyces levoris) и «Микробный обмен» (исследование обмена микроорганизмами между экипажами).

Зонообразующий грибок: колония бактерии Actinomyces levoris. Фото из книги под редакцией К. Д. Бушуева «„Союз“ и „Аполлон“. Рассказывают советские ученые, инженеры и космонавты — участники совместных работ с американскими специалистами», М., 1976

Нашлось время и для деятельности, не предусмотренной программой полета: например, Алексей Леонов нарисовал карандашные портреты своих американских коллег и вручил их астронавтам в подарок.

Алексей Леонов с нарисованным им портретом Томаса Стаффорда. Фото с сайта scientificrussia.ru

Расстыковались корабли 19 июля, после чего был проведен эксперимент «Искусственное солнечное затмение»: «Аполлон» закрывал Солнце, а экипаж «Союза» фотографировал солнечную корону (см. картинку дня Солнечный ветер). Вскоре корабли состыковались второй раз — теперь уже «Союз» играл активную роль — и снова успешно, несмотря на некоторые накладки. После этого они разъединились и, продолжая двигаться рядом, провели эксперимент «Ультрафиолетовое поглощение», измерив концентрации кислорода и азота методом абсорбционной спектроскопии. Для этого спектрометр, установленный на корабле «Аполлон», посылал в направлении «Союза» последовательные импульсные сигналы с заданной длиной волны. Попадая на уголковые отражатели «Союза», эти сигналы возвращались на приемное устройство спектрометра. Различие в интенсивности посланного и принятого сигналов позволило определить его поглощение и таким образом подсчитать концентрацию атомов исследуемого вещества.

Выше я перечислил только совместные научные эксперименты, проведенные в ходе миссии «Союз — Аполлон». Но еще больше исследований советская и американская стороны выполнили самостоятельно. Например, экипаж «Союза» сделал фотографии неба и земной поверхности, исследовал рефракцию и прозрачность атмосферы, выполнил такие биологические исследования, как проращивание семян, исследование роста микроорганизмов, изучение эмбрионального развития рыб и влияния невесомости на клеточное деление.

Американцы проводили астрономические наблюдения, фотографировали Землю и изучали аномалии ее гравитационного поля. Многие их исследования были посвящены протеканию различных биологических, физических и химических процессов (например, электрофореза, созревания икры рыб, роста кристаллов) в условиях невесомости.

«Союз» вернулся на Землю 21 июля, «Аполлон» — 24-го по времени UTC (в Москве уже наступило 25-е).

«Союз-19», заснятый экипажем «Аполлона» 19 июля 1975 г. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Когда совместный полет кораблей еще только готовился, уже планировались будущие миссии. Рассматривались варианты стыковки «Союза» с американской ОС Skylab или же пристыковки американских космических кораблей («Аполлона» или разрабатываемого «Спейс шаттл») к советской ОС: «Салюту» или планировавшейся МКБС (многоцелевая космическая база-станция). К 1977 году стороны сошлись на варианте «Шаттл» — «Салют», что и было закреплено новым межправительственным соглашением, планировавшим такой полет на 1981 год. Однако начавшееся охлаждение в отношениях сверхдержав поставило крест на этом проекте.

Тем не менее опыт программы «Союз — Аполлон» оказался востребован через 20 лет после полета, в июне 1995 года, когда челнок «Атлантис» причалил к ОС «Мир». Для стыковки использовался агрегат АПАС-89 — модернизированный вариант механизма АПАС-75. В последующие три года «шаттлы» еще 8 раз стыковались с «Миром» (см. Мир — Шаттл).

Фото из книги под редакцией К. Д. Бушуева «„Союз“ и „Аполлон“. Рассказывают советские ученые, инженеры и космонавты — участники совместных работ с американскими специалистами» с сайта epizodsspace.airbase.ru.

Алексей Деревянкин

-

Следует признать что "разрядка" была грамотным стратегическим приемом на который купилось советское руководство. Грубо говоря торговля нефтью в обмен за размытие идеологии.

В итоге США, проиграв Вьетнам и лишившись золотого стандарта в том числе из-за расходов на Аполлон, выжили. А СССР, руководство которого уже возомнило себя победителем, сгнил и развалился.-

Т.е. Союз "развалился" из-за "размытия идеологии", по вашему. А сама ущербность идеологии и экономической модели ни при чём? И виноваты хитрые американцы, а простодушные, добрые и ласковые советяне "купились" на разрядку. Вот состыковались корабли в космосе - и сгнил быстренько ссср.

-

Нет. Развалился из-за продажного и гнилого руководства. Которое и купилось а не простое население. Население в то время интенсивно спаивали водкой чтобы не слишком удмали.

Сама идеология как и экономическая модель не были особенно ущербными. Они были новыми и не без косяков, но при более-менее грамотном управлении жизнеспособными. И составляли альтернативу более общепризнанным моделям. Как и положено, риски старапа выше, и СССР, будучи по сути стартапом, рисков не выдержал.

-

-

Алексей, спасибо за рассказ! Прошу прощения, но Космический центр им. Кеннеди никаким боком не относится к мысу Канаверал. Он не находится на территории мыса, и не относится административно к базе космических сил (а тогда базе ВВС США) "Мыс Караверал". Он разве что расположен неподалеку — но не на мысе Канаверал, а на соседнем острове Меррит. К мысу не относящемся. Мыс Канаверал тут абсолютно не при чем. Они лишь оба входят в Восточный ракетный полигон. Но отдельными, самостоятельными его частями. Кеннеди спейс центр как гражданский пусковой кластер НАСА, а мыс Канаверал как военный армейский.

Интересно бы узнать, кто такой умный на Земле в серьезном месте устроиться работать смог, а так оригинально и остроумно действовать предложил - добыть в вакууме то, чего нет...

А космонавты? Неужели стали думать про подходящую проволоку только после этого мощного "предложения"? До того надеялись обойтись имеющимися в ремнаборе инструментами наверное. И, кстати, как по мне, так срезать разъемы и скрутками соединить кабели было бы куда проще, да и инструмент нашелся бы точно - нужны лишь пассатижи и изолента.

И - разве это так уж неважно? - гайки остались бы законтрены.

Почему этот простой вариант отвергнут?

Странная история. То ли она неполна, то ли искажена.

А по поводу необходимости держать за ноги - интрига: а как такие задачи решались до и после описанного случая? Найдены ли иные решения? Проводились ли аналогичные работы силами одного космонавта, без того, чтобы второй за ногу держал?

-

да и инструмент нашелся бы точно - нужны лишь пассатижи и изолента.

А в статье написано:изолента тоже отсутствовала.

Американцы жили богаче — на аполлонах давно уже имелся скотч.-

Однако, нахожу, что идиотичности "предложения с Земли" соединять провода проволокой (зная, что проволоки нету) - сей идиотичности никаким богатством североамериканского скотча не снизить.

Слишком уж высока планка ея.

Не находите?)-

Не нахожу.

Центр управления дал разумную идея. Экипаж ее реализовал как мог.В ремонтном наборе ее не было. Кубасов вспомнил, что на борту есть гайки, законтренные подходящей проволокой.

Для изоляции контактов использовали лейкопластырь из аптечки

В конце концов они могли канибализировать какой-нибудь не особо важный прибор.

«Кто хочет, ищет возможности. Кто не хочет, ищет оправдания»-

Центр дал разумную идею??

Соединить провода (по сути проволоку) проволокой!

Как хорошо, что есть центр!

Сами бы космонавты, конечно, принялись провода соединять яблочным пирогом и, потерпев фиаско, застрелились из ближайшего помойного ведра!

О спасительный центр, под завязку набитый яйцеголовыми!

По мне, так уж если центр был задействован для поиска решения, то инструкции должны быть исчерпывающими, без самодеятельности в смысле несогласованного с создателями деконтрирования каких либо гаек.

Как раз решить, какая именно гайка лишняя, без центра - опасно. А вот догадаться, что для соединения проволок нужна проволока - тут центр не нужен от слова совсем.

Я так думаю.

Короче гря - какая-то дурацкая история. Либо искажена, либо неполна, либо вообще журналистами сгенерирована.

-

-

Последние новости

Схема полета миссии «Союз — Аполлон». Рисунок из отчета 1974 NASA Authorization: Hearings, 93rd Congress, 1st Session