Загадочный больбопорит

Перед вами — крошечный известковый конус с ячеистой поверхностью и заостренным основанием. Размер его не превышает двух сантиметров. Может показаться, что это кусочек коралла или окаменевшая миниатюрная шишка, но на самом деле вы смотрите на остатки иглокожего существа, жившего около 471–453 миллионов лет назад, в ордовике. Называют таких животных больбопоритами (Bolboporites). Эти вымершие морские обитатели стали настоящей головоломкой для ученых. Вот уже почти два столетия палеонтологи ломают голову, пытаясь выяснить, как была устроена эта диковинная животинка и какое место она занимает на древе жизни.

Когда в 1830 году немецко-русский геолог Христиан Иванович Пандер впервые описал эти окаменелости из окрестностей Петербурга, он лишь зафиксировал их необычную форму. В те времена науке еще не были известны многие странные ископаемые, и Пандер не имел четкой уверенности, к кому их отнести. Была высказана идея, что эти организмы близки к дактилопоре (Dactylopora), тогда считавшейся либо одноклеточным — фораминиферой (см. картинку дня Раковинка фораминиферы), либо мшанкой. Впрочем, в наши дни дактилопора признана водорослью, и доказано, что к больбопориту она не имеет абсолютно никакого отношения.

В 1847 году американский геолог и палеонтолог Джеймс Холл обнаружил в Квебеке первые в Северной Америке экземпляры Bolboporites. Он описал их как Chaetetes, то есть отнес к роду гиперкальцифицированных губок, что в общем-то выглядело довольно логично, учитывая пористость стенки. Позже больбопорит исследовали другие ученые, например Эдуард Иванович Эйхвальд. В своих трудах естествоиспытатель описывал все известные на тот момент окаменелости с территории России. Больбопорит, по его мнению, оказался среди кораллов, что, в общем-то было довольно логично, учитывая очень простую колпачковидную форму этой окаменелости. Однако уже начиная с середины XIX столетия всё чаще и чаще стали высказываться совсем иные идеи — что больбопорит может оказаться... иглокожим. Впервые эта идея появилась в отчете Геологической службы Канады (Geological Survey of Canada) за 1863 год, но в дальнейшем вновь и вновь высказывалась в работах самых разных специалистов. Если на губку или на коралл колпачок действительно походил, то вот сходства с морской звездой или морским ежом сразу не наблюдается. Что же позволило сделать такое предположение?

Чтобы понять, какие именно черты иглокожих были замечены в крошечных окаменелостях, стоит вспомнить что вообще представляют из себя животные, относящиеся к этому типу. Если вы когда-нибудь видели морскую звезду, морского ежа или морской огурец (см. картинку дня Пластинки и якоря голотурии), то представление об иглокожих вы имеете. Современные иглокожие — исключительно морские организмы, и в строении их тела есть несколько удивительных черт, которые делают их уникальными среди всех животных. Это пятилучевая симметрия, особая амбулакральная, или воднососудистая, система (иглокожие буквально гоняют по телу морскую воду и используют ее для самых разных целей), известковый скелет, состоящий из стереома. Собственно, последнее и стало решающим фактором, позволившим отнести больбопорит к иглокожим, так что об этом поговорим чуть подробнее.

В теле иглокожих, прямо под кожей, располагается внутренний скелет из кальцита. Но он не монолитный, а состоит из множества мелких пластинок, или оссикул (см. Ossicle), пронизанных микроскопическими порами, как пчелиные соты. Эта структура — стереом — делает скелет легким, но прочным. При этом сама эта пористая конструкция растет как единый монокристалл кальцита (см. картинку дня Поликристаллы на кухне) — абсолютно уникальная ситуация для мира животных. У ископаемых форм частенько микропоры исчезают в процессе фоссилизации (окаменения), но монокристаллическая структура остается. В практическом плане это означает, что на любом сколе панциря ископаемого иглокожего можно увидеть идеально ровные блестящие грани (так называемые плоскости спайности). Именно по этому признаку палеонтологи различают даже самых древних иглокожих, которые на современных представителей группы ну совершенно не похожи. Так и признали иглокожее в больбопорите.

После смерти животного соединительные ткани разрушаются, и отдельные пластинки скелета распадаются, поэтому часто находят россыпь отдельных элементов: например, разрозненные «пятачки» панциря морского ежа или «шайбочки» стебля морской лилии (см. картинку дня Плавучий юрский оазис). В случае больбопорита мы, возможно, имеем дело с ситуацией, когда почти весь скелет сросся в единое целое при жизни — и потому сохранился цельным конусом.

Все эти особенности делают иглокожих поистине уникальными. Недаром биологи иногда шутят, что это самые инопланетные из земных животных. У них нет ни головы, ни мозга в привычном понимании — только разветвленные нервные кольца. Их пищеварительная система способна выплевывать желудок наружу (как делают морские звезды, переваривая добычу вне тела). По их сосудам циркулирует обычная морская вода. А уж про внешность и говорить не приходится: попробуй найди общий «образ» у пятилучевой звезды, шарообразного ежа и мягкого огурца! Иглокожие известны с конца кембрийского периода (например, Mitrata) и процветают до сих пор, хотя многие экзотические ветви (вроде эокриноидей, о которых мы сегодня поговорим) канули в Лету.

Итак, уже в конце XIX века стало ясно, что больбопорит — представитель типа иглокожих. Но кому же из иглокожих он был ближе, как он был устроен, и что, собственно, представлял из себя сам этот колпачок? Это целое животное или лишь фрагмент от более крупного существа? Присмотримся к нему попристальнее. Если описать больбопорит простыми словами, то получится примерно следующее: небольшой известковый конус, длиной от нескольких миллиметров до трех сантиметров, с тупым верхним концом и острым «корнем». Поверхность его покрыта правильными ячейками-порами, придающими сходство с миниатюрной губкой. Недаром название Bolboporites переводится с латыни и греческого как «луковица с порами» — очень уж напоминает луковичку с дырками по бокам. На верхней площадке больбопорита можно обнаружить загадочные углубления (лунулы) в форме круга или знака бесконечности. Кроме того, у основания лунул иногда можно разглядеть крошечное отверстие. При шлифовке удалось проследить, что от этого отверстия внутрь уходит тонкий канал, который тянется вплоть до основания «колпачка».

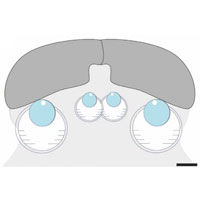

Внешняя морфология больбопорита. Рисунок из статьи E. Gillet et al., 2019. Reinterpretation of the enigmatic Ordovician genus Bolboporites (Echinodermata)

В 1881 году немецкий геолог Фридрих Август фон Квенштедт предположил, что «колпачки» — это лишь отдельные иглы морских звезд или ежей. Спустя всего несколько лет, в 1886 году, франкоканадский геолог Анри-Марк Ами (Henri Marc Ami) высказал альтернативную версию — больбопорит мог быть слепком чашечки целого организма, маленького фильтратора, похожего на морскую лилию. У каждой версии быстро появилось множество сторонников и противников, и у каждой из сторон, конечно, были свои весомые доводы.

Существенный прорыв случился в начале 1990-х, когда российские ученые Сергей Владимирович Рожнов и Вероника Борисовна Кушлина обнаружили редкие образцы в породах Ленинградской области. В лунулах найденных больбопоритов сохранилось несколько члеников от «руки», или брахиолы, животного. То есть конус имел собственный сегментированный придаток.

Образец Bolboporites uncinatus с сохранившимися члениками брахиолы. Средний ордовик, Ленинградская область. Фото с сайта ammonit.ru

Палеонтологи сделали вывод: больбопорит — самостоятельный организм из группы эокриноидей (Eocrinoidea), древних прикрепленных иглокожих. Они реконструировали его как маленькое животное, похожее на эдакого «однорукого кракена» на короткой ножке. В классификации больбопоритов поместили в отдельное семейство Bolboporitidae. Сегодня палеонтологам известны по крайней мере пять видов рода Bolboporites. Они различаются формой и пропорциями «конуса», хотя общий план строения у всех един.

Реконструкция внешности ювенильного (а) и взрослого (б) больбопорита и образа жизни животного (в, стрелкой показано направление течения). Рисунок из статьи С. В. Рожнов, В. Б. Кушлина, 1994. Новая интерпретация больбопоритов (Echinodermata, ?Eocrinoidea)

Казалось бы, вот она, разгадка! Но нет, на этом история не закончилась. Спустя годы нашлись скептики, в основном среди зарубежных палеонтологов, которые вновь пересмотрели данные. В 2019 году группа французских исследователей внимательно изучила строение больбопоритов и заявила: отсутствуют убедительные признаки того, что конус — это цельная «чашечка» эокриноидея. Они отметили, что у конусов нет типичных черт, характерных для тела иглокожих (например, отверстий пищеварительной системы или прикрепленного стебелька) — фактически только шип, и всё. Внутреннее пространство почти полностью заполнено минералом — такого не наблюдается ни у одного из известных нам иглокожих. Самый простой сценарий по их мнению — признать больбопорит изолированным шипом неизвестного иглокожего. К тому же короткая двурядная «брахиола» вполне могла оказаться частью самого шипа, которым он крепился к туловищу животного (аналогично тому, как шип морского ежа сидит в «колодце» на панцире). Такой вывод вновь сделал больбопоритов загадкой: получается, это часть организма, внешний вид и строение которого мы пока не знаем. Возможно, носителем этих шипов был какой-то примитивный родственник морских звезд или даже вымершая группа иглокожих.

Конечно, такая радикальная переоценка не осталась без ответа. Уже в 2021 году Сергей Владимирович и Вероника Борисовна опубликовали новую работу, где представили дополнительные находки и аргументы в пользу своей первоначальной гипотезы. Отросток в центральной части имеет небольшую борозду. Такая борозда — пищеварительный желобок — есть в строении брахиол всех современных морских лилий. Палеонтологи также описали тонкие детали строения. По всей видимости, основание конуса составлено слиянием нескольких элементов — молодого стебелька, уменьшенной теки (чашечки) и подошвы, которые срослись в единый панцирь. И к этому панцирю сверху крепилась та самая брахиола. То есть это эдакий «сплющенный» эокриноид, упростивший свое тело до единого конуса. Такое упрощение могло быть связано, например, с уменьшением размера животного. А канал (аксиальный канал), идущий внутри, при более подробном рассмотрении имеет и вводное, и выводное отверстие. Вводное отверстие — проще говоря, рот —располагалось у самого основания брахиолы, в продолжении пищеварительного желобка. То есть захваченная пища могла скатываться по желобку ко рту и исчезать в недрах организма. А выводное отверстие — анальное — располагалось у самого основания чашечки. Кушлина и Рожнов уверены, что больбопориты — именно одиночные прикрепленные иглокожие, эволюционный эксперимент ордовика.

Продольные разрезы двух образцов больбопоритов: ac — аксиальный канал; gl — линии роста. Изображение из статьи V. B. Kushlina, S. V. Rozhnov, 2021. Bolboporites: Interpretation Getting Back on Track

Чтобы лучше понять, как жил больбопорит, перенесемся мысленно в ордовикское море. Это более чем на полмиллиарда лет назад, задолго до динозавров, когда жизнь кипела почти исключительно в океане. На суше тогда разве что стелились примитивные мхи, а вот море было полно жизни: трилобиты ползают, брахиоподы фильтруют воду, колонии кораллов строят первые рифы. Среди этого изобилия обитали и иглокожие — причудливые создания, которые уже тогда успели понавыдумывать сотню форм. Одни стояли, как цветы на стеблях (морские лилии и их родня вроде морских пузырей), другие шарились по дну (первые морские звезды), третьи вообще смахивали на живые огурцы. Больбопориты жили бок о бок с этими животными, деля место под солнцем, которое тогда прогревало территорию, в наши дни занятую странами Балтии, севером России, Великобритании, Норвегии и Канады. По старой доброй традиции принято считать, что раньше было намного теплее, чем в наши дни, но это относится далеко не ко всем периодам. Как раз середина ордовика, когда процветали больбопориты, не сильно отличалась от современности в плане температуры, и моря, в которых жили эти древние животные, можно считать умеренно-теплыми, но уж точно не тропическими.

В этих условиях и жил больбопорит. Крошечное доисторическое животное, состоящее главным образом из тела, покрытого известковой капсулой-броней, иными словами, имеющее внешний надежный скелет. Заостренный конец конуса он, скорее всего, вгонял в мягкий морской грунт, как якорь, либо прикреплялся к твердой поверхности, и сидел себе тихонько на дне. Верхняя часть с крошечным отверстием была основной частью организма, а наружу высовывалась единственная брахиола. Этой «рукой» больбопорит, вероятно, ловил пищу — планктон и взвесь, — фильтруя воду подобно своим родственникам-лилиям. Конечно, имея единственное щупальце, много не наловишь, но больбопориты, видимо, были невелики и потребностей больших не имели. Зато отсутствие множества хрупких рук могло быть плюсом — меньше риск, что тебя обломают соседи или разгрызет проплывающий мимо хищник.

Интересно, что некоторые окаменелости больбопоритов сохранили следы «гостей». На многих экземплярах ученые находят наросты водорослей и бактерий, особенно на нижней, закапываемой части конуса. Похоже, на панцирях больбопоритов селились симбиотические водорослево-бактериальные колонии. Также встречают «колпачки», покрытые мелкими мшанками. Настоящий палеопарк в миниатюре!

Раз уж наша история началась с картинки из Петербурга, логично спросить: а где находят больбопоритов чаще всего? Тут Россия имеет полное право гордиться: большинство находок, в том числе лучших, сделаны именно у нас. Еще Пандер раскопал своих больбопоритов под Санкт-Петербургом, в известняках, которые обнажаются по берегам реки Волхов и на окраинах города. Отличные экземпляры были найдены, например, в карьере близ деревни Путилово. Эти отложения — сокровищница ордовикской фауны; там попадаются самые разные ископаемые. Впрочем, даже в породах Ленинградской области больбопориты — настоящая редкость.

Так что, если вы сумеете отыскать подобный крошечный пористый колпачок в древних глауконитовых породах на берегах Ленинградских рек, обязательно сохраните его. Кто знает, быть может, именно в нем скрыт недостающий фрагмент большой эволюционной головоломки. И если повезет, вы станете тем самым счастливчиком, кто найдет ключ к тайне самого загадочного иглокожего ордовика. Ну или, в крайнем случае, вы получите замечательную окаменелость для домашней коллекции — маленький привет возрастом почти в полмиллиарда лет!

Фото с сайта fossiilid.info, длина масштабного отрезка — 1 см.

Ярослав Попов

-

Аксиальный канал идет куда? Судя по рисунку и фото поперечного спила это сквозной канал в кальцитовом скелете. А полость тела-то где?

-

Судя по спилам в разных плоскостях, канал заканчивается сквозным отверстием в нижней части "чашечки". А вот полости-то и нет, что всех и смущает. Есть вариант, что это уже вторичное заполнение полости в процессе перекристаллизации. Или, как некоторые авторы предполагали, что основные органы снаружи этого "колпачка" располагались (хотя это тоже странновато). Была бы полость, вопросов и споров было бы значительно меньше.

-

Трудно представить такого полностью каменного зверя.

Может, это только якорь, а все кишки-мешки снаружи болтались? И вообще желудок снаружи - может, это первоначальная идея... А морские звезды потом только научились его проглатывать.

И ещё непонятно, почему "крошечный".

3 см - вполне пристойный размер.

Я такой боровичок, например, с удовольствием взял бы и претензий к размеру не имел.

Заостренный конец конуса он, скорее всего, вгонял вЗачем там сотовая структура? Красиво - спору нет! - но сомнительно, что все они как один ударились в красивое и разукрашивались так... :з

Вот что-то мне подсказывает, крепилось там НЕЧТО. Клетки самого организмуса с тентаклями? хитиновые шипы?..

И ещё: вот этот канал больше походит на канал для впрыскивания (яда, пищеварительного коктейля и т.п.). Что там со сравнением с зубами змеюшек?

Т.е. вот это всё, получается, запчасть чья-то, наподобие наконечника копья / стрелы. Осталось найти тентаклю-древко, которая держит эту штуку, и всё - проблема решена! :)

Последние новости

Тонкий срез скелета больбопорита, включенного в окружающую осадочную породу (ss). На изображении в плоскополяризованном свете (A) видны плоскости спайности (cp), пересекающие весь конус. В кросс-поляризованном свете структура пропадает (B). Крупный план показывает стереомоподобную структуру (C). Фото из статьи E. Gillet et al., 2019. Reinterpretation of the enigmatic Ordovician genus Bolboporites (Echinodermata)