Белый камень Эшайон

Прогуливаясь в Париже по набережной Сены, невозможно не обратить внимание на мост Александра III, перекинутый между садами Елисейских Полей и Домом инвалидов. Если перевести взгляд с изысканного оформления моста на пилоны и парапеты с балюстрадами, то в блоках белого известняка можно заметить многочисленные остатки древних рифовых обитателей палеобассейна Тетис, живших на территории современной юго-восточной Франции на рубеже юрского и мелового периодов около 145 млн лет назад.

Мост Александра III считается одним из самых красивых и узнаваемых мостов Парижа. Его торжественная закладка произошла 7 октября 1896 года в присутствии российского императора Николая II, уложившего первый камень, императрицы Александры Федоровны и их малолетней дочери Ольги. Это событие стало кульминацией визита членов русской императорской фамилии в ходе большого европейского турне в ознаменование франко-русской дружбы. Строительство моста, получившего свое название в память об императоре Александре III, завершилось в 1900 году — к открытию Всемирной выставки.

Для возведения оснований пилонов и парапетов, а также балюстрад на строительную площадку рабочие доставляли крупные блоки белого известняка. Этот камень, получивший название Эшайон (Calcaire de l'Echaillon), поступал с каменоломни, расположенной у скалистого мыса Эшайон (в переводе со старофранцузского — «место с камнями и скалами») Французских Альп недалеко от города Гренобль. Мыс обрамляет северный край горного массива Веркор. Камень Эшайон использовался для строительства еще в галло-римские времена, в эпохи Средневековья и Ренессанса. С середины XIX столетия добыча шла наиболее активно, а к середине XX века она полностью прекратилась.

Резчики по камню в карьере Эшайон подготавливают основу для моста Александра III, 1898 год. Фото из статьи T. Dumont, 2020. Échaillon stone from France: a Global Heritage Stone Resource proposal

На сегодняшний день выделяют три сорта Эшайона: белый, желтый и розовый. На долю белого сорта, который поставлялся в Париж не только для строительства моста Александра III, но также для Большого Дворца (Grand Palais) и Оперного театра (Opéra Garnier), приходилось не меньше 70% от всей добычи.

Геологический разрез мыса Эшайон (a) и его разрабатываемая часть более детально (b), обозначены слои белой и розовой разновидностей Эшайона с указанием мест их залегания в пределах основных осадочной толщи; (c) макроскопический вид трех разновидностей добываемого камня Эшайон. Рисунок из статьи T. Dumont, 2020. Échaillon stone from France: a Global Heritage Stone Resource proposal

Белый Эшайон, вошедший во Всемирное наследие камня (GHSR), представляет интерес не только как ценный строительный и декоративный материал, но и как источник различных ископаемых. Осматривая мост Александра III, сложно не заметить в известняке многочисленные, похожие на нечитаемые письмена, включения. Это в основном различные по ориентировке сечения раковины двустворчатых моллюсков рудистов. Рудисты, имевшие конусовидную раковину с довольно толстыми стенками, вели прикрепленный образ жизни и часто селились тесными колониями на морском дне — как правило, это были мелководные зоны тропических и субтропических бассейнов. Рудисты относились к активным рифостроителям, не уступающим даже кораллам по способности формировать органогенные постройки. Эта группа двустворок, которая нередко встречается в виде целых рудистовых известняков, является отличным индикатором среды для реконструкции морских палеообстановок. Рудисты разделяли свое место обитания с другими бентосными морскими организмами: фораминиферами, кораллами, мшанками, брюхоногими моллюсками, брахиоподами, криноидеями, морскими ежами, червями и ракообразными.

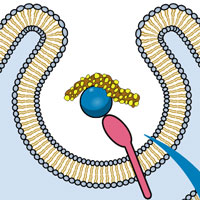

Белый Эшайон представляет собой известняк, который называется биокластовым из-за большого количества фрагментарных (нецельноскелетных) остатков морской фауны беспозвоночных: отдельных створок раковин двустворок, игл и пластин морских ежей. Накопление карбонатных илов происходило в конце юры (титонский век) — начале мела (берриасский век) на дне достаточно мелководной и теплой лагуны, которую со стороны Тетиса ограничивал риф. При значительной биотурбации, которую обеспечивали обитатели ила вроде червей, части скелетов беспозвоночных хаотично перемешивались между собой.

Типичная область распространения рудистовых построек и их фрагментов (отмечены голубым цветом) на примере модели осадконакопления сеноман-туронских отложений залива Дезфул на юго-западе Ирана. Рисунок из статьи B. Esrafili‑Dizaji et al., 2015. Characterization of rudist‑dominated units as potential reservoirs in the middle Cretaceous Sarvak Formation, SW Iran

По мере накопления всё новых отложений ил с остатками беспозвоночных становился плотнее и подвергался неравномерному растворению в пределах неровных границ слоев и различных неоднородностей. Циркулирующая под давлением вода выносила растворенный карбонат, что приводило к образованию стилолитов — швов, по форме напоминающих кардиограмму (см. статью Образцы продолжают рассказывать).

Раскрытый стилолитовый шов, частично заполненный светло-зеленым вторичным карбонатом с примесью меди. Фото Антона Ульяхина, Париж, 26 апреля 2023 года

Всё больше сдавливаясь и уплотняясь с выжиманием воды, ил превратился в твердый известняк. Внутреннее пространство скелетов беспозвоночных местами заполнялось за счет роста кристаллов кальцита, достигших размера 1 см. Рост этих кристаллов обеспечивался циркулирующими по пустотам породы и раковин растворами, содержащими карбонат кальция.

Заполнение раковины рудиста кристаллами вторичного кальцита. Фото Антона Ульяхина, Париж, 26 апреля 2023 года

Каким бы твердым ни был камень Эшайон, за 127 лет с момента начала строительства поверхность известняковых блоков моста Александра III всё же успела подвергнуться незначительной, но заметной эрозии, в первую очередь из-за атмосферных осадков. Остатки беспозвоночных, состоящие из более твердого, чем остальная порода известняковых блоков, карбоната кальция, подвергаются более медленной эрозии, что создает в итоге впечатление рельефности.

Многочисленные остатки рудистов в известняке Эшайон. Фото Антона Ульяхина, Париж, 26 апреля 2023 года

Медь мостовых скульптур, реагируя с растворенными в воде кислородом и углекислым газом (из воздуха и атмосферных осадков) переходит в гидроксикарбонат меди, то есть малахит. Получившийся раствор, попадая в трещины известняка, в том числе в раскрытые стилолитовые швы, постепенно образует в пустотах заполнения с характерным зеленоватым оттенком.

Фото Антона Ульяхина, Париж, 26 апреля 2023 года.

Антон Ульяхин

Последние новости

Мост Александра III в Париже. Хорошо видны блоки белого Эшайона в основании пилона и парапета с фонарем, украшенным статуями. Фото Антона Ульяхина, Париж, 26 апреля 2023 года