Четырехглазый варан

Тема трехглазых существ издавна будоражила воображение людей. Уже Шива, один из главных богов индуизма, имеет среди прочего эпитет «трехглазый». В романах Джорджа Мартина, который при построении своего фантастического мира активно использует как историю, так и мифологию реальных народов, мы встречаем мудрую Трехглазую ворону (three-eyed crow), — в снятом по романам сериале она превратилась в Трехглазого ворона (three-eyed raven). Герой монгольской сказки получил третий глаз, воспользовавшись милостью богов (правда, там герой был не самый мудрый, и кончилось это для него плохо). В общем, популярный мотив. Но существуют ли трехглазые животные в действительности? А четырехглазые? И если да, то как это можно истолковать с точки зрения биологии?

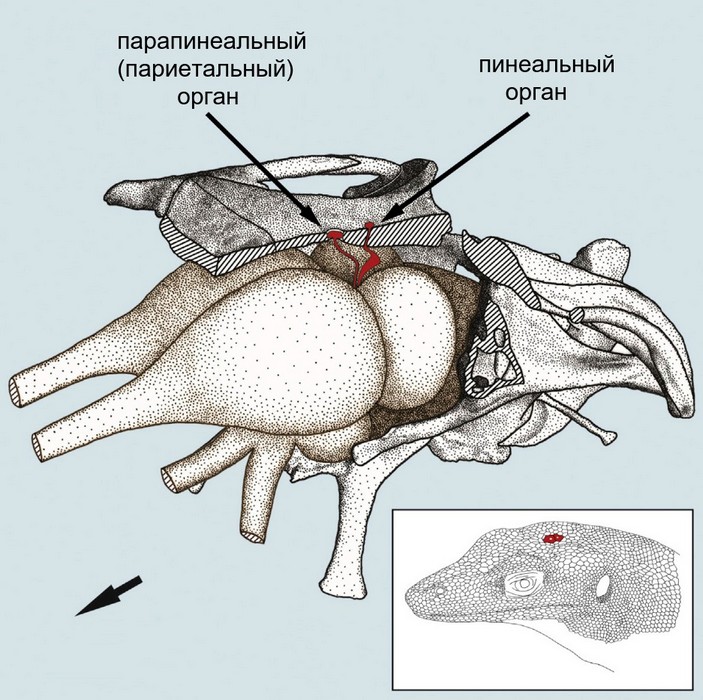

Перед нами — скелет вымершего варана Saniwa ensidens, у которого самым натуральным образом обнаружено четыре глаза: два парных и два непарных. (Поскольку варан вымерший, его найденный скелет на самом деле не был таким полным — это реконструкция, построенная с опорой на анатомию современных варанов, к которым Saniwa ensidens очень близок.)

Дополнительные глаза входят в число самых загадочных органов тела позвоночных. Наверняка многим из вас доводилось читать в научно-популярных изданиях или в интернете, что у того или иного живого существа (например, у гаттерии) есть третий глаз. Ну, а четвертый-то откуда? Попробуем в этом разобраться.

В головном мозге любого позвоночного есть очень важный отдел, который называется промежуточным мозгом. Верхняя, то есть наиболее близкая к спинной стороне, часть промежуточного мозга называется эпиталамусом. В эпиталамусе есть два непарных зрительных органа. Именно два и именно непарных; располагаются они на средней линии, либо один за другим, либо один над другим. Вот их-то и называют теменными глазами. Более корректное название этих органов — глазоподобные образования эпиталамуса.

Почему же тогда мы часто говорим о трехглазых существах, но совсем или почти не говорим о четырехглазых? Дело в том, что у подавляющего большинства современных позвоночных один из теменных глаз (либо передний, либо задний) редуцирован. Но это не отменяет того, что исходно их было таки два. Единственные современные позвоночные, у которых нет вообще никаких теменных глаз и непонятно, были ли они хоть когда-нибудь, — это миксины, существа во многих отношениях крайне загадочные (см., например, Позвоночник у миксин всё-таки есть, но очень необычный, «Элементы», 23.05.2013).

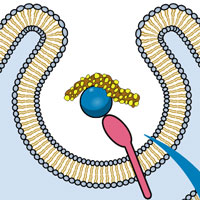

У миноги оба теменных глаза отлично выражены. Оба они сохранили глазоподобное устройство. Каждый теменной глаз представляет собой полый пузырек, на внутренней стенке которого сидят клетки-фоторецепторы (они очень похожи на колбочки наших обычных глаз). С мозгом, выростом которого такой глаз является, его соединяет стебелек. В отличие от «обычных» боковых, или латеральных, глаз, которыми мы видим, теменные глаза не являются инвертированными. Это означает, что чувствительные элементы в них не отгорожены от потока света слоем нервных окончаний. В латеральных глазах позвоночных инвертированное строение сетчатки возникло вынужденно, в силу того, что она имеет форму бокала. А это, в свою очередь, вызвано тем, что боковые глаза устроены гораздо более сложно: в состав такого глаза входят дополнительные немозговые компоненты (см., например, Д. А. Шабанов, 2011. История глаза. Человек как жертва эволюционной истории). Ну а теменной глаз — это вырост мозга, и всё. Потому и функций у него меньше.

Итак, у миноги — два теменных глаза, расположенных один за другим. Задний из них — пинеальный орган, или эпифиз, а передний называется парапинеальным, париетальным или фронтальным органом (так уж сложилось, что для разных животных исторически приняты разные названия). Устроены эти глаза, в общем, одинаково. Почему их два — непонятно, хотя кое-какие предположения на эту тему, как водится, есть. В любом случае их эволюционная судьба различна. У одних позвоночных больше развит пинеальный глаз, а у других, наоборот, парапинеальный. Есть ли за этим какая-то закономерность или тут перед нами случайная мозаика, сказать очень трудно.

Например, у акулы пинеальный глаз развит отлично: он высовывается в отверстие в хряще черепной коробки, хотя и перекрыт сверху кожей. Парапинеальный глаз у акулы, наоборот, редуцировался. У ящериц есть оба теменных глаза, задний из которых (пинеальный) глазом быть перестал, а вот передний (парапинеальный) вполне сохранил глазоподобие — там может даже возникать свой собственный небольшой хрусталик. Примерно то же наблюдается и у близкой к ящерицам гаттерии. У птиц и у млекопитающих парапинеального органа нет, а пинеальный хотя и сохранился, но совсем утратил сходство с глазом, света не воспринимает и служит в основном железой внутренней секреции (см. об этом в статье В. А. Анисимов, 2007. Хронометр жизни). Именно эту железу — тогда ее называли шишковидной — Рене Декарт объявил «седалищем души», мотивируя это тем, что шишковидная железа — один из очень немногих истинно непарных органов в теле человека. К тому же у млекопитающих она находится примерно в центре головного мозга, и это дало Декарту основание думать, что шишковидная железа каким-то образом интегрирует приходящие со всех сторон сигналы. Надо сказать, что промежуточный мозг, особенно таламус, действительно до некоторой степени является таким интегратором: тут Декарт хоть и промахнулся, но попал близко к цели.

Продольный разрез области теменных глаз миноги (А), акулы (Б), птицы (В) и ящерицы (Г). У миноги налицо оба теменных органа — парапинеальный и пинеальный, они развиты примерно в одинаковой степени. Для наглядности они выделены желтым цветом. У акулы парапинеального органа фактически нет, зато пинеальный сохранился и остался вполне глазоподобным. У птицы пинеальный орган тоже сохраняется, но на глаз он уже мало чем похож. Теменного отверстия у птицы нет, но — обратим на это внимание — в пинеальном органе у нее все-таки есть рудиментарные фоторецепторы (они помечены красным). Примерно такая же ситуация, как у птиц, характерна и для млекопитающих. А вот у ящерицы всё иначе. В отличие от акулы и от птицы, у ящерицы пинеальный глаз редуцирован и превращен в железу, а париетальный остался глазоподобным и, более того, усложнился: в нем появился хрусталик — вещь в теменных глазах очень редкая. У варана Saniwa ensidens (и, насколько мы пока знаем, только у него) процесс редукции пинеального органа обратился вспять: этот орган вновь обрел глазоподобие. Иллюстрации из статьи D. Hamasaki, D. Eder, 1977. Adaptive radiation of the pineal system

Для того, чтобы свет доходил до теменных глаз, служат теменные отверстия, чаще всего расположенные между парными теменными костями (строго на средней линии). Теменные отверстия обычно хорошо заметны на черепах, в том числе и на ископаемых. Правда, есть они не у всех животных. У миноги теменных отверстий нет по той простой причине, что им не в чем образоваться — череп миноги почти полностью лишен даже хрящевой крыши, не говоря уж о костной. У подавляющего большинства других позвоночных теменное отверстие одно — либо для пинеального, либо для парапинеального глаза. Наконец, довольно часто теменные отверстия вовсе исчезают, как, например, у черепах и у людей. Но и в тех случаях, когда теменное отверстие в черепе выражено отлично, оно затянуто сверху кожей (хотя иногда и прозрачной). Функциям теменного глаза, которые, судя по всему, заключаются в регистрации суточных изменений освещенности, это не помеха. Как бы там ни было, палеонтологи очень хорошо знают, что такое теменные отверстия, и всегда обращают на них внимание при описании древних черепов.

Три года назад было опубликовано детальное исследование черепа варана Saniwa ensidens, довольно близкого к современным варанам (Varanus), но жившего в Северной Америке в эоцене, примерно 49 миллионов лет назад. Ничего такого уж особенного в этом ископаемом варане нет, за исключением того, что теменных отверстий в его черепе два. Очевидно, они служили для пинеального и парапинеального органов. Значит, оба эти органа были полнофункциональными и глазоподобными. Ни у каких других ящериц такое состояние не обнаружено, да и вообще у позвоночных оно — большая редкость.

Как можно интерпретировать это открытие? Хорошо известно, что тенденция, господствующая в эволюции позвоночных — это редукция парапинеального органа и сохранение пинеального. Исключение составляет эволюционная ветвь лепидозавров, к которой относятся ящерицы, гаттерии и змеи (см. Черепахи грозят перевернуть эволюционное древо рептилий, «Элементы», 22.11.2013). У них наоборот, пинеальный орган редуцируется, а парапинеальный остается и может даже значительно усложняться. Именно поэтому исследователи очень удивились, когда обнаружили, что у древнего варана помимо парапинеального отверстия (общего для ящериц) есть еще и довольно большое пинеальное отверстие. Как мы уже знаем, похожее состояние с двумя теменными глазами наблюдается у миноги — одного из самых примитивных современных позвоночных. Значит ли это, что наш варан тоже был по этому признаку необычайно примитивен?

Нет, не обязательно. В данном случае вероятнее другое объяснение. Дело в том, что вараны — группа достаточно древняя. И у большинства из них никакого пинеального отверстия не было. Напомним, что интересующий нас варан жил 49 миллионов лет назад. А вот у его близкого — относящегося к тому же роду — родственника, жившего 52 миллиона лет назад, пинеального отверстия нет, это проверили. С другой стороны, на рубеже эоцена и олигоцена (то есть примерно 33 миллиона лет назад) этот род вымер, и с тех пор ни у каких варанов пинеальных отверстий, насколько известно, опять же нет.

Это, скорее всего, означает, что в эволюции варанов был короткий, продолжительностью всего несколько миллионов лет, «эпизод четырехглазости». Пинеальный орган, начавший было редуцироваться и находившийся на пути к исчезновению, по какой-то неизвестной причине вновь усложнился; весьма вероятно, что он даже приобрел хрусталик. Произошла эволюционная реверсия. Ну, почему бы и нет? Такие события в эволюции животных относительно редки, но отнюдь не невозможны.

А главное, это открытие как нельзя более наглядно демонстрирует, что теменных глаз у позвоночных в принципе два. Почему так получилось? Это — одна из самых интригующих загадок ранней эволюции позвоночных животных.

Иллюстрация из статьи: L. M. Witmer, 2018. Paleoneurology: a sight for four eyes.

Сергей Ястребов

-

А этот скелет в единственном экземпляре, или откопали и другие такие же четырёхглазые тушки того же вида?..

Таким образом гипотеза: суточные и годичные ритмы это одно, а моментальная реакция на упавшую тень — другое. Каждая из этих функций когда‑то завела свой собственный светорецептор, отдельный также и от главных боковых глаз.

Во времена, когда поверхность головы не отгораживалась от мозга костью попрочнее, вероятно, такая конструкция была выгодной. С появлением же черепа выгодным стало таки построить нервные связи в мозге, подключающие обе функции к одному глазку или к главным глазам.

Ну а обсуждаемый варан счёл подобные ухищрения суетой, не достойной благородного дона.

теменные глаза не являются инвертированнымиИнтересно.

Главная загадка наверно это откуда 3 и 4 глаз вообще взялись. Развились сами собой у полупрозрачных существ или по шаблону обычных глаз?

-

Точно не по шаблону обычных глаз. Обычные глаза устроены принципиально иначе, гораздо сложнее, скорее всего они появились позже. Теменные глаза вполне могли возникнуть у полупрозрачных существ, похожих на ланцетника, для этого достаточно лишь слегка усложнить то, что у него и так есть. Очень вероятно, что они появились одновременно с полноценным головным мозгом.

эти лишние глаза можно отнести к рудиментам-атавизмам?

И вот сильно интересно что: змеи (я где-то видел об этом рассказ) посреди головы имеют орган вИдения в инфракрасном диапазоне.

Этот змеиный инфракрасный глаз - тоже из героев этой статьи? Или то отдельный, иной, ещё один орган какой-то?

-

1. Рудиментация - это вообще главное, что происходит в эволюции парных глаз позвоночных. Но тут они, пожалуй, еще только на пути к этому. Что касается атавизма, то тут вопрос в том, индивидуальная ли это аномалия или признак всего вида. Если второе, то скорее нет.

2. Нет, теплочувствительные ямки змей - отдельные структуры, к теменным глазам они не имеют никакого отношения.

-

Да, есть такая гипотеза. Но тут не все так просто. Даже у тех, у кого теменные глаза явно парные (это можно видеть у некоторых артродир), они все равно асимметричны, как минимум разного размера. В принципе есть еще вариант, что париетальный и пинеальный глаза - это остатки разных _пар_ глаз, которые перестали быть парными и постепенно съехали на среднюю линию. Думаю, что окончательно в этом разобраться поможет только палеонтология.

Последние новости

См. также

Реконструкция мозга и части черепа ископаемого варана, имевшего два теменных глаза. Стрелка указывает на передний конец тела. Иллюстрация из статьи K. Smith et al., 2018. The only known jawed vertebrate with four eyes and the bauplan of the pineal complex