Ихнофоссилии: окаменевшие следы

Перед вами отпечаток лапы динозавра, застывший на миллионы лет в песчанике в американском штате Юта. Такие отпечатки — наиболее известные примеры ихнофоссилий, обширного класса окаменелостей, представляющих собой следы жизнедеятельности древних организмов.

Если окаменевшие остатки скелетов или отпечатки мягких тканей позволяют узнать, как эти организмы выглядели, то ихнофоссилии рассказывают о том, как они себя вели: как передвигались, как питались, как строили жилища и как отдыхали. Первый же вопрос, который обычно возникает при взгляде на ихнофоссилию: «А кто оставил этот след?» Вопрос очень важный и интересный, хотя сами палеоихнологи (палеонтологи, занимающиеся ихнологией) его не очень любят, — часто на него нет точного ответа, да и определение до вида организма, оставившего след, обычно не является основной задачей.

Дело в том, что к определению «автора» следа, палеоихнология подходит особенным образом — со своей собственной систематикой следов жизнедеятельности. Вместо привычных биологам и палеонтологам sp. (species — вид) и gen. (genus — род) появляются не связанные с ними напрямую isp. (ichnospecies — ихновид) и igen. (ichnogenus — ихнород). Параллельная систематика продиктована спецификой окаменелостей. С одной стороны, один и тот же организм в разных ситуациях может оставлять совсем разные следы (например, отпечатки лап и выкопанную нору). С другой стороны, от абсолютно разных организмов до нас могут дойти невероятно похожие ихнофоссилии (наглядный, хотя и современный пример — норы сурка и буревестника). Поэтому, например, ихнород Arenicolites, представляющий собой простые U-образные ходы рытья, встречающиеся с кембрия до современности, не очень правильно воспринимать как след конкретного животного.

Сами следы тоже бывают очень разные — всё зависит от того, чем занимался организм их оставивший: перемещался (шел или полз), что-нибудь ел, рыл нору и т. д. Также к ихнофоссилиям относятся копролиты (окаменелые экскременты; см. картинку дня Копролиты и великое вымирание), кололиты (cololites, окаменелое содержимое кишечника) и гастролиты (gastrolites, окаменелое содержимое желудка; не путать с gastroliths — камушками, специально заглоченными животными для перетирания плотной пищи; по-русски тоже гастролиты). Более того, ихнофоссилии оставляют не только животные: палеонтологи часто имеют дело с ризолитами — окаменевшими следами, оставшимися от корней растений.

Ризолиты (следы корней растений), торчащие из выветривающегося песчаника плейстоценового возраста на острове Гран-Канария. Подробнее про эти необычные образования можно прочитать в статье A. Alonso-Zarza et al., 2008. Megarhizoliths in Pleistocene aeolian deposits from Gran Canaria (Spain): Ichnological and palaeoenvironmental significance. Фото © Кирилл Власов

А в некоторых случаях ситуация вообще настолько запутанная, что не удается понять, кто оставил след — животное или растение. Замечательным примером такого случая являются гексагональные сетки Paleodyction.

Paleodictyon из миоценовых отложений Италии. Фото с сайта en.wikipedia.org

Но иногда всё же удается соотнести «автора» и оставленный им след. Например, это не составляет большого труда, если вид еще существует и животное ходит непосредственно по окаменевшим следам, оставленным его сородичами.

Следы антилопы гну из местонахождения Энгаре-Серо (Танзания) возрастом 10–12 тысяч лет. В момент съемки живые представители этого вида паслись в ста метрах от фотографа. Рядом со следами гну находятся следовые дорожки Homo sapiens. Про изучение следов человека в этом местонахождении можно прочитать в статье K. Hatala et al., 2020. Snapshots of human anatomy, locomotion, and behavior from Late Pleistocene footprints at Engare Sero, Tanzania. Фото © Кирилл Власов

Но если это следы кого-то вымершего, то всё сложнее, и сопоставление животного и следа — большая удача. Если ученым особенно везет, то удается найти одновременно и следы, и того, кто их оставил, — тогда в руках ученых оказывается почти что кинопленка с действиями существа, о которых никак больше не узнать.

Так, история, которую рассказывает следовая дорожка юрского (150–140 млн лет назад) мечехвоста из Зольнхофенского месторождения в Баварии (см. Зольнхофенский известняк) одновременно и грустна, и забавна. Она повествует о юном мечехвосте, который спустился на дно лагуны, прошел по нему десять метров и умер. Удалось установить даже причину смерти — асфиксия. Во время шторма небольшое (12 см) членистоногое попало в очень соленые воды лагуны, где и погибло. В отличие от взрослых животных, молодые мечехвосты часто плавают в толще воды и у поверхности и поэтому легко могут попасть в штормовые волны, способные снести их в неудачное место. Мечехвост боролся до последнего — большинство животных, которых забрасывало в такие лагуны, достигали дна уже мертвыми (D. Lomax, C. Racay, 2012. A Long Mortichnial Trackway of Mesolimulus walchi from the Upper Jurassic Solnhofen Lithographic Limestone near Wintershof, Germany). Похожая история постигла и креветку, экспонирующуюся в палеонтологическом музее в самом Зольнхофене, но ее след был в несколько раз меньше.

Следовая дорожка юрского мечехвоста с «автором» в конце. Фото из статьи D. Lomax, C. Racay, 2012. A Long Mortichnial Trackway of Mesolimulus walchi from the Upper Jurassic Solnhofen Lithographic Limestone near Wintershof, Germany

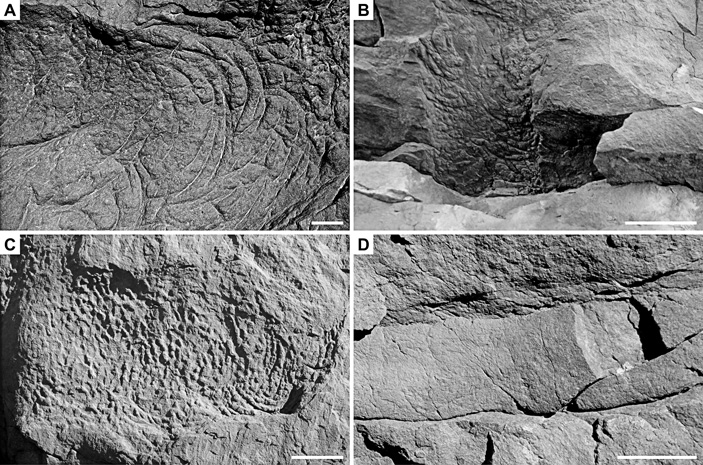

А вот из странных волнистых структур, показанных на фото ниже, можно узнать об особенностях жизни триасовых четвероногих рептилий (тетрапод). Сложные структуры с несколькими входами и выходами, камерами и соединяющими их переходами были созданы небольшими рептилиями (длина тела — 20–25 см), жившими колонией на берегу сезонно пересыхающей речки к северу от экватора 240 миллионов лет назад. Исходя из конструкции нор и их географического положения, ученые смогли с большой уверенностью утверждать, что такие сооружения служили укрытием для целой колонии тетрапод, которые пережидали в них холодные ночи и прятались от хищников. На момент обнаружения эта находка была второй по древности среди известных нор рептилий (более древние были на 5 млн лет старше). Она стала доказательством наличия сложных социальных отношений среди животных еще в триасе (S. Voigt et al., 2011. Complex tetrapod burrows from middle triassic red beds of the Argana basin (Western High Atlas, Morocco)).

Норы тетрапод из триасовых отложений Марокко. Длина масштабных отрезков: A — 2 см, B и D — 10 см, C — 5 см. Фото из статьи S. Voigt et al., 2011. Complex tetrapod burrows from middle triassic red beds of the Argana basin (Western High Atlas, Morocco)

Ихнофоссилии предоставляют палеонтологам и геологам массу информации — с помощью них можно изучать, как передвигались динозавры, выделять нужные геологические слои и определять палеогеографические условия. Для широкой публики они, конечно же, не так интересны: будучи выставленным в музее, след тираннозавра привлекает гораздо меньше внимания, чем его скелет. Хотя реконструкция скелета основывается в том числе и на том, что мы узнали, изучая невзрачные следы теропод.

Фото © Greg Willis с сайта wikimedia.org.

Кирилл Власов

-

-

Потому что никакая это не зебра. Тем более интересно, что

В момент съемки живые представители этого вида паслись в ста метрах от фотографа.

Видимо, ногу живых представителей в ста метрах фотографу не видно.

А что все лошадиное семейство входит в отряд НЕпарнокопытных, автор, видимо, не в курсе. Поэтому и следы чётко определил. Ихнология!

Поди, городской автор-то, подкову лошади не видел.

А то б задумался.-

да, с зебрами неловко как-то. А не могли ли они эволюционировать так за 12 тыс лет? Немножко, совсем почти незаметно - только копыта...

-

За 12 тысяч лет из отряда не выходят.) Даже на внезапно раздвоившихся копытах ))) Такой сверхэволюции не бывает. Отряд - это очень серьёзно, Юрий.

Дотошные редакторы вам это подтвердят.

Они неспроста выпустили в публикацию эту юмореску про зебру.

Биологи.

Зато автор на собственном примере показал, насколько сомнительны могут быть определения ихнологов.

Даже пасущиеся в ста метрах живые представители вида не помогли) хоть и были добросовестно отмечены, с оценкой дистанции)

Очень ортодоксально в плане дидактики.)-

Зато автор на собственном примере показал, насколько сомнительны могут быть определения ихнологов.

Причем здесь ихнологи? Кирилл ведь не ихнолог, просто по незнанию или невнимательности ошибся человек.-

Потому что получился яркий пример ошибочного определения. Насчет невнимательности тоже странно. Автор сначала готовит материал, все выверяет и вычитывает. Отдаёт свой материал, который снова читается и анализируется. Потом выкладывается на сайт, и автор ещё раз проверяет свой материал, вносит поправки. Есть редакторы, наконец. Биологи. Они просеивают каждую фразу, каждое слово. Парнокопытная лошадь достаточный нонсенс, чтобы обратить на это внимание хоть одному участнику процесса.

-

У лошадей на подошве копыта сзади имеется клиновидное углубление, т.н. стрелка. Быть может, среди этих следов действительно есть и следы зебры, по фото сложно определить.

Ничего не знаю о процедуре принятия к публикации заметок на Элементах.-

Дальний темный отпечаток круглых очертаний был бы похож на след зебры. Но стрелка имеет вид не такой узкой линии, как на фото, а короткого треугольника, причём у зебры в нем отпечатывается ещё маленький треугольничек внутри.

А ближние имеют четкий вид парнокопытных.

Но давайте посмотрим, что скажет автор. Показал бы он сегодняшние следы зебр крупным планом для сравнения. Тогда и спору бы не было.

Как-то попросил его уточнить, что он имеет в виду под «космическими условиями остывания метеорита» в своём материале - он проигнорировал мой вопрос. Может, хоть тут что-то пояснит.-

Уважаемый Николай, Вы тут абсолютно во всём правы, на переднем плане на этом фото след антилопы гну или чего-то очень похожего. Про метеорит приношу извинения, я в тот момент был в поездке по Марокко и не мог ответить вовремя. Сейчас напишу подробно.

-

Прошу прощения, если был резковат. Все пресловутый научный полемизм )) Марокко страна метеоритов, кстати, тоже доводилось там бывать. А я грешным делом подумал, что вы просто не хотите отвечать. Раз не так, то был неправ, и очень рад этому. Поскольку у меня есть образцы железного метеорита ( как и с ископаемым копытом лошадки - все люблю смотреть в образцах, чисто геологический подход )) ) то с удовольствием послушаю ваши комментарии по метеориту.

-

Да я привык, сам в естественнонаучных исследованиях работаю) Отвечаю я на всё что конструктивное, а там мы 29-ого как раз уехали в Сахару прямо к границе с Алжиром и только 7-ого вернулсь. Про комментарии я, конечно же, благополучно к тому моменту забыл.

-

Завидую белой завистью.)

Марокко - родина хоботных) фосфатные бассейны в центральной части. Я до них не добрался, все на севере да на севере. А на востоке даже не знаю, какие геологические достопримечательности.-

Из самого любопытного там - формация Кем-Кем, это сеноман с абсолютно невероятным количеством всего отличной сохранности. Из самых нашумевших последних находок оттуда - хвост спинозавра (https://elementy.ru/novosti_nauki/433647/Gigantskiy_dinozav

r_Spinosaurus_aegyptiacus_okazalsya_vodoplavayushchim). А по дороге туда можно заехать на формацию Фезуата - это позднеордовикские burgess-shale-type deposit с восхитительными беспозвоночными. Из последнего известного там - трилобиты Ampyx priscus, которые цепочками ходили (https://elementy.ru/novosti_nauki/433559/Kollektivnoe_poved enie_bylo_uzhe_u_trilobitov). Я в ту поездку еле удержался чтобы себе такую цепочку не купить в Марракеше, спасло только воспоминание о том что дома полка уже кончается подо всё это дело отведённая. -

Статьи эти читал, интересные. Полки для образцов дело наживное, а сами образцы вывезти святое) надо добывать) у меня вот ордовика нет. В основном по эволюции хоботных "специализируюсь". Образцов много, начиная с палеогена, разные семейства, слоновые в том числе. Даже в статьях по орбитальной баллистике всегда отмечаю, над какими отложениями с хоботными проходит ракета-носитель при выведении) здесь, например, о хоботных речь заходит дважды - https://naked-science.ru/article/cosmonautics/giperbolichesk

ij-put

Пишу потихоньку "эволюционную баллистику хоботных" - так и буду публиковать.)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Мне, кстати, летом любезно подарили копытную кость ископаемой северной лошади (ленская лошадь, она же лошадь Черского) , из чукотских голоценовых отложений. Вряд ли начало голоцена, вероятнее середина, 6—8 тысяч лет, вымерла 3-4 тысячи лет назад; датировок образцов с места находки не делали, просто подобрали на маршруте. Так что немного помоложе 12 тысяч лет, но тем не менее, близко к датам "следов зебры" в статье. Маленькое такое копыто, шириной 7,5 см, длиной 6,5 см. Небольшая была лошадка. Жаль тут не выкладываются фото, показал бы. Копыто слитное, свидетельствую :))) займёт своё место в плейстоценовой части коллекции хоботных - как типичный и классический представитель мамонтовой фауны. И деталь лошадки самая характерная )) годна для определения ихнофоссилий).

А то мамонты есть, а мамонтового комплекса нет.

Целодонту антиквитатиса теперь надо)

Фото копыта сделал сейчас на скорую руку -

https://wmpics.pics/di-FR6DY.jpg

https://wmpics.pics/di-QCLVD.jpg

https://wmpics.pics/di-KE5C.jpg

https://wmpics.pics/di-H05E.jpg

-

-

-

Уважаемый Кирилл, пожалуйста, не переживайте. Загадка раскрылась, и ничего страшного. Вы не с тротилом работаете и не с просроченными детонаторами. Не скорость потеряли на четвёртом развороте перед посадкой. Все живы. ) Все стало на свои места, ошиблись, ничего страшного, с кем не бывает. Ваши материалы интересные, я их читаю всегда с удовольствием. Ну, а уж ошибка попалась - выковырять ее, пролечить, да и дело с концом. Буду признателен за ваши новые статьи, которые с неизменным удовольствием прочту. Спасибо за ваши труды. Критиковать гораздо легче, на порядок минимум, чем написать материал. Многие критики сами так ни одной статьи и не напишут. А попробовали бы критики поработать с материалом, пособирать его, выстроить логику рассказа,

рассказать о предмете, и не через пень-колоду, а в правильных словах, тщательно подбираемых; дописать-подрезать, подшлифовать лишнее, отбалансировать, отформатировать, - работа не легче работы кузнеца будет. Не ошибается тот, кто ничего не делает, это правда. Так что автору уважение, за его подвижничество. Не тушуйтесь. У практиков царапины случаются - это их только закаляет.

Ну и маленькая порция научного драматизма всегда сделает жизнь насыщеннее.) Так что пусть всё будет, и небольшие ошибки тоже).

Последние новости

Типы следов, которые дошли до нас в виде объемных структур в осадочных породах. Ихнотаксоны: 1 — Cruziana; 2 — Cosmorhaphe; 3 — Paleodictyon; 4 — Phycosiphon; 5 — Chondrites; 6 — Thalassinoides; 7 — Ophiomorpha; 8 — Diplocraterion; 9 — Gastrochaenolites; 10 — Asteriacites; 11 — Rusophycus. Рисунок из книги: Р. Микулаш, А. Дронов. Палеоихнология — введение в изучение ископаемых следов жизнедеятельности