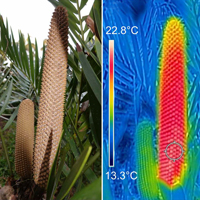

Следы невиданных зверей

На фото — следы пермского четвероногого животного из Оренбургской области. Их обнаружили в 2013 году палеонтологи из лаборатории артропод Палеонтологического института РАН у села Орловка на берегу реки Янгиз на поверхности глинистого слоя с трещинами усыхания озерного генезиса. Группа следов, принадлежала, возможно, некрупному терапсиду. Следовая дорожка, к сожалению, не сохранилась, ее смыло рекой, а описание так и не было сделано.

Иногда бывает, что палеонтологи находят от животного не ископаемые остатки, а следы его жизнедеятельности — ихнофоссилии (от греч. ἴχνος «след») не менее ценные и информативные. По этим следам затем описывают ихнотаксоны (то есть таксоны, основанные на фоссилизованных следах жизнедеятельности животного). Самыми типичными ихнофоссилиями являются следы передвижения. По ним можно судить о важных аспектах морфологии и жизни оставившего их животного — палеобстановке, размере животного, особенности его локомоции и поведения.

В конце пермского периода на территории Восточной Европы жили представители разнообразной фауны позвоночных, чьи кости были найдены в огромных количествах, чего нельзя сказать об их следах. Если ихнофоссилии пермских четвероногих достаточно широко распространены в отложениях Западной Европы и Южной Африки, то в России известно всего четыре местонахождения. Первые следы пермских четвероногих на территории нашей страны были обнаружены в 1988 году в отложениях северодвинского яруса местонахождения Кульчумово в Оренбургской области. Находка представляет собой следовую дорожку на поверхности светло-серого мелкозернистого песчаника — это было дно прибрежной части предгорного озера. Животное, оставившее там отпечатки, было маленьким (около 10 см в длину), с вытянутыми пятипалыми стопами и четырехпалыми кистями. Оно извилисто передвигалось по субстрату с разной скоростью, из-за чего длина шага сильно варьирует. Конечности местами едва касались дна, а когти плохо контактировали с поверхностью осадка, так что оставались прерывистые царапины — признак плавания. Несмотря на отсутствие костных остатков, животное, известное только по отпечаткам лап, отнесли к ихнотаксону Anthichnium ichnosp. Это была темноспондильная амфибия, близкая к неотеническому двинозавру (см. картинку дня Неотенические двинозавры), но гораздо меньше его по размеру (возможно, это была молодая особь).

Самое известное местонахождение со следами пермских четвероногих Есипово было открыто в 2000 году сотрудником Палеонтологического института С. В. Петуховым в Вологодской области на левом берегу реки Сухоны в отложениях северодвинского яруса. Практически у самого уреза воды в плитчатом известняке удалось обнаружить ни много ни мало 186 отпечатков, которые удалось проследить на протяжении почти полукилометра вдоль берега. Они образуют две следовые дорожки, оставленные четвероногими одного вида, но разного размера. Животное, которое прошло по берегу озера в конце пермского периода, обладало достаточно крупным (от 1,0 до 1,5 м в длину) туловищем с пятипалыми короткими конечностями, возможно с перепонками, пальцами с заостренными когтями, массивной стопой и, по всей видимости, коротким либо постоянно приподнятым хвостом, поскольку не обнаружено следов его волочения. Новый ихнотаксон получил название Sukhonopus primus. Морфология отпечатков и их положение друг относительно друга позволяет с большой уверенностью отнести сухонопуса к группе парарептилий парейазавров, близких к дельтавятии. Это было медлительное животное, которое передвигалось, как все примитивные четвероногие, — проносило лапу сзади и снаружи. Части уникальных следовых дорожек сегодня можно увидеть в Палеонтологическом музее в Москве и Музее естественной истории Татарстана в Казани.

Слева — следовые дорожки Sukhonopus primus: а — более крупного животного (СД-1), б — меньшего животного (СД-2). Обозначения следов на дорожках (6а–6г) соответствуют изображениям следов на рисунке справа. Справа — прорисовки отпечатков лап Sukhonopus primus: а — задняя левая лапа СД-1, б — передняя левая лапа СД-1, в — задняя правая лапа СД-2, г — передняя правая лапа СД-2. Заштрихованная поверхность — предполагаемая форма автоподия (дистальной поверхности), стрелкой показано направление движения лапы при опускании, изогипсы проведены через один сантиметр. Справа снизу: д — Deltavjatia vjatkensis, левая передняя лапа сверху (пунктиром показаны отсутствующие фаланги, контуром выделен возможный отпечаток такой лапы), е — Scutosaurus karpinskii (см. картинку дня Скутозавр Карпинского и его реконструкции), метакарпалии и пальцы передней лапы. Рисунки из статьи: Ю. М. Губин и др., 2003. Следовые дорожки парейазавров из верхней перми Восточной Европы

Третья находка была сделана в 2004 году в местонахождении Боевая Гора в Оренбургской области учеными из Саратовского и Бристольского университетов. Следовую дорожку из 17 отпечатков обнаружили в глинистых отложениях вятского яруса. Четвероногое, которое их оставило, передвигаясь по затопленной территории, было не больше 1,5 м в длину, полустопоходящим, пятипалым, с когтистыми пальцами (царапины от широких и плоских когтей обнаружены на поверхности субстрата) и, возможно, с межпальцевой перепонкой. Животное отнесли к ихнотаксону Brontopus giganteus. По выявленным особенностям локомоции бронтопус принадлежал к группе терапсидных рептилий, известных как дицинодонты.

Графическая реконструкция следового поля Brontopus с 14 следами. В прямоугольнике показана топографическая реконструкция отпечатков передней и задней лапы. Длина масштабной линейки 200 мм. Сечение горизонталей: 20 мм. Рисунок из статьи: M. V. Surkov et al., 2007. First occurrence of footprints of large therapsids from the Upper Permian of European Russia

Фото Дмитрия Щербакова, 2013 год.

Антон Ульяхин

-

Вот ну никакими фантазиями не могу представить обстоятельства, при которых может такой след отпечататься в мягком и сохраниться на веки вечные. Ведь и никто и ничто никогда не должен (должно) пройти (или лечь сверху) там весь тот период, пока мягкое становилось твердым, а и потом, когда оно, наконец, затвердело, ничто не должно его скрыть.

Разве что существует нечто вроде природного бетона(ну,там, набор веществ и обстоятельств, приводящих к быстрому окаменеванию) - но тогда таких следов должно быть полно и их нетрудно должно быть отыскивать.

Как объясняется возгикновение таких следов?-

Мелкое озеро сразу после возникновения следов высохло, ил затвердел, дальше все засыпалось пылью-песком(поэтому более крупные частицы верхнего слоя, возможно, были хуже сцеплены и при эрозии в наше время легко отделились).

Не обязательно именно так, но больше шансов сохраниться у следов на "границе фаз". Например, следы гоминид в Африке законсервировались на свежем вулканическом пепле.

Последние новости

Графическая реконструкция следового поля и отдельных следов передней (j) и задней (b, e, h) конечностей Anthichnium. Длина масштабных линеек: 100 мм (слева) и 10 мм (справа, для конкретных отпечатков). Рисунок из статьи V. P. Tverdokhlebov et al., 1997. First record of footprints of terrestrial vertebrates from the Upper Permian of the Cis-Urals, Russia