Пермские парарептилии сухонопусы ходили иноходью

В Вологодской области на берегу реки Сухона сохранились многочисленные следы животного пермского периода. По ним был описан ихновид сухонопус (Sukhonopus primus). Изучение этих следов с точки зрения биомеханики показало, что сухонопусы ходили иноходью, раскачиваясь, как детская игрушка бычок: сначала они переставляли обе конечности с одной стороны, потом — с другой. Вероятно, так же ходили и другие крупные пермские тетраподы.

В 2000 году на север России отправилась небольшая экспедиция Палеонтологического института РАН под руководством Ю. М. Губина. Главной целью были раскопки местонахождения пермских тетрапод в устье реки Стрельны недалеко от Великого Устюга. Среди участников экспедиции был палеонтолог и создатель Музея истории мироздания в Дедовске Сергей Викторович Петухов. В один из дней, пока трое коллег копали серые глины в поисках остатков тетрапод, в том числе сухогоргонов (см. картинку дня Звероящер сухогоргон), Петухов решил посмотреть окрестности. Он спустился к Стрельне, дно которой выложено известняком, и обратил внимание на странные структуры — небольшие дырки, уходящие вглубь породы. «Как будто кто-то шел и тыкал костылем», — вспоминает он. Вероятно, это были полости от стеблей древних растений. Заинтересовавшись, он стал их рассматривать и вдруг заметил окаменевший след — глубокий и широкий, длиной с человеческий. След окружали трещины, его без труда удалось выбить из плиты известняка.

Геологическое обнажение Опоки расположено вблизи слияния рек Стрельна и Сухона. Крутой обрыв высотой около 60 м сложен песчаниками, глинами и мергелями, датируемыми концом пермского периода. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Находка представлялась сенсационной. На территории Европейской России следы палеозойских позвоночных встречаются крайне редко — в отличие от костных остатков. Это странно, потому что в Западной Европе таких следов множество, по ним даже отличают одни стратиграфические горизонты от других. В Европейской России более чем за столетие изучения пермских отложений была найдена всего одна следовая дорожка, она принадлежала пермской амфибии размером с тритона (см. картинку дня Следы невиданных зверей).

В лагере к находке отнеслись скептично. По словам участника экспедиции В. В. Буланова, находка не очень напоминала след, а при минимальном воображении след можно увидеть в любой вмятине. Губин сказал, что один след ничего не доказывает и нужна полноценная следовая дорожка: «Нет дорожки — нет следов».

Петухов отправился искать дорожку. Весь следующий день он провел, вышагивая по мелководной Стрельне во всех направлениях, но без результата. Встречались дырки от «костылей», трещины усыхания древнего грунта, но никаких следов. Однако поиск — дело азартное. Петухов взял лодку, переправился на другой берег реки Сухоны, в которую впадает мелкая Стрельна, и вскоре увидел много отпечатков в плитах известняка. «Там всё было истоптано», — вспоминает он.

Этот участок берега был своеобразным «слепым пятном». Здесь никогда не искали остатков пермской фауны и флоры, потому что выходов песков и мергелей здесь не наблюдалось. Работы всегда проходили на правом берегу Сухоны или сильно дальше по левому берегу. Никому не приходило в голову осматривать берег с известняками: костей в известняках Сухоны не попадалось, поэтому и интереса они не вызывали.

Впрочем, и в этот раз дорожки не оказалось — была только хаотичная масса сомнительных вмятин, поэтому вскрывать слой известняка от налегающей выше породы не стали. Тем более, лагерь уже сворачивали, готовясь ехать на другое местонахождение. Вмешался случай. Следующий маршрут не принес интересных находок, вся поездка грозила стать провальной, поэтому Губин напоследок решил вернуться на Сухону и проверить открытие Петухова: если тот в самом деле нашел следы, это оправдало бы всю экспедицию.

В середине августа палеонтологи вернулись на Сухону, сняли породу и обнаружили две четкие следовые дорожки. Это стало главным успехом экспедиции и одним из наиболее ярких открытий в палеонтологии пермского периода за последние двадцать лет.

Две следовые дорожки хорошей сохранности находились на расстоянии ста метров друг от друга. Одна состояла из двенадцати следов, другая — из одиннадцати. Следы имели разную сохранность. Некоторые были четкими, окруженными «грязевым» валиком от давления стопы, с отпечатками пальцев и когтей. Другие были сильно оплывшими, размытыми еще в пермском периоде.

На будущий год для изучения следов Губин специально отправился на Сухону. Одну дорожку полностью очистили, извлекли и вывезли в Москву. Также были найдены новые следовые дорожки в заиленном русле Стрельны, где безуспешно ходил Петухов. Здесь сохранилась самая длинная, семнадцатиметровая дорожка, насчитывающая 65 следов.

В 2002 году Губин вновь приехал — уже на Стрельну, — чтобы изучить следы на дне реки. Четыре дня палеонтологи под его началом подметали дно самодельными метлами, чтобы зарисовать и сфотографировать следы. Для удобства прямо в реку поставили стол. Говорят, местные жители сильно удивлялись приезжим, которые и дно подметают, и что-то пишут за столом в воде, и меряют речку, выставляя веревочные квадраты.

Очистка следов сухонопуса в русле Стрельны. Слева направо: А. Н. Кузнецов, В. К. Голубев, Ю. М. Губин. 2006 год. Фото предоставлено В. К. Голубевым

В последующие годы исследования тоже проводились. В 2007 году обнаружили третью дорожку на берегу Сухоны. Ее вывезли в Казань. Всего в районе устья Стрельны нашли около двух сотен следов.

Древние организмы, от которых в буквальном смысле остались только следы, редко удается сопоставить со скелетными остатками. Поэтому их описывают как ихнотаксоны. В 2003 году следы с Сухоны описали как Sukhonopus primus, что можно перевести как «сухононог первый» (Ю. М. Губин и др., 2003. Следовые дорожки парейазавров из верхней перми Восточной Европы). Строго говоря, «сухонопус» — это название только следа. Животное, которое их оставило, следует называть «Sukhonopus producer», однако в популярных работах эту строгость обычно игнорируют.

Палеонтолог В. В. Буланов и следы сухонопуса на левом берегу Сухоны (местонахождение Есиповка). Фото М. П. Арефьева, 2000 год (предоставлено В. К. Голубевым). Сейчас эта дорожка выставлена в Палеонтологическом музее им. Ю. А. Орлова РАН в Москве

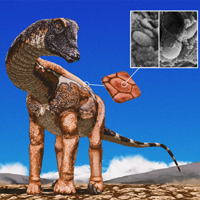

У сухонопусов было по пять пальцев, которые заканчивались заостренными когтями. Передние конечности были косолапыми, пальцы смотрели внутрь. Задние лапы были больше передних, пальцы смотрели вперед. Животные ходили с приподнятым туловищем и не волочили хвост — между отпечатками не было следов хвоста и брюха. Длина следов ступни доходила до 25 сантиметров, глубина — до 6 сантиметров. Сами животные достигали, как считают, почти двухметровой длины от носа до кончика хвоста.

Размер и форма следов, в особенности косолапость передних конечностей, а также их приуроченность к так называемому северодвинскому ярусу, позволили предположить, что они принадлежали парарептилиям парейазаврам. Другие животные, чьи кости встречаются в одновозрастных отложениях, не подходят по размеру или форме лап. Сухонопуса часто сопоставляют с парейазаврами дельтавятиями, чьи многочисленные скелеты находят возле города Котельнич в Кировской области. Однако, по словам Буланова, для дельтавятий сухонопус был слишком крупным.

Следы образовались вполне традиционно: животные прошли по влажному берегу, вероятно озера, затем грунт затвердел, а при следующем затоплении был занесен песком, который спрессовался, запечатал следы и предохранил их от разрушения. Спустя 260 миллионов лет Сухона и Стрельна разрушили вышележащие отложения и вскрыли пласты с отпечатками следов. Зачастую они выглядят так, будто животное только что прошло по берегу.

Извлеченная из породы следовая дорожка сухонопуса, подготовленная для переправки в Казань, 2007 год. Отпечатки следов видны плохо — позже понадобилась кропотливая работа препараторов, чтобы их очистить. Фото предоставлено В. К. Голубевым

Лучшую следовую дорожку с частью породы отвезли в Москву. Ее можно увидеть в экспозиции Палеонтологического музея РАН, она достигает 2,5 метров в длину. Еще одна дорожка доставлена в Музей естественной истории Татарстана в Казани. Отдельные следы хранятся в Дедовском музее истории мироздания в Подмосковье, в Музее землеведения Саратовского государственного университета. Огромное следовое поле до сих пор находится в устье Стрельны. А дальнейшее разрушение берегов и размыв породы наверняка вскроют еще не одну сотню следов.

Сухонопусы уже стали местной достопримечательностью. В городе Тотьма из них делают своеобразный культурный бренд. На президентский грант в местном музее открыли отдельный зал «По следам сухонопуса» с моделями пермских ящеров, а также издали детскую книжку про сухонопуса и его друзей.

Несколько лет назад изучением следов сухонопуса занялся доктор биологических наук А. Н. Кузнецов. В первую очередь его интересовала реконструкция техники передвижения животного.

Анализ постановки конечностей и параметров шага показал, что сухонопусы ходили очень медленно и необычно для современных тетрапод. Их аллюр был близок к медленной иноходи (то есть задние лапы шагали в ногу с передними). Такая походка не встречается среди современных рептилий из-за нарушения статического равновесия. Обходя этот запрет, сухонопусы раскачивали тело из стороны в сторону. Тот же принцип реализован в русской игрушке «качающийся бычок», которому посвящен знаменитый стишок Агнии Барто:

Идет бычок, качается,

Вздыхает на ходу:

— Ох, доска кончается,

Сейчас я упаду!

Игрушечный бычок шагает по наклонной доске, переваливаясь с боку на бок. Попав на горизонтальную поверхность, она опрокидывается или аккуратно останавливается. Так же передвигался и сухонопус: поочередно поднимая то обе правые, то обе левые конечности и раскачиваясь телом из стороны в сторону. (Конечно, он шагал не только под горку, потому что, в отличие от игрушечного бычка, у него был внутренний мотор — мышцы.)

Главным основанием для такого вывода стали пропорции скелетов парейазавров. Если, к примеру, взять скелет дельтавятии и увеличить его так, чтобы длина ступни совпала с длиной отпечатка задней лапы сухонопуса, то все остальные лапы неминуемо расставятся на следовой дорожке в порядке, характерном для иноходи: задняя пара лап встанет в ногу с передними. Получается, животное переставляло сразу две лапы: то левые, то правые. Важным доказательством качающейся походки также стала косолапость передних лап, которыми животное толкало тело из стороны в сторону.

В Политехническом музее в Москве сконструировали модель сухонопуса в натуральную величину. Вес парейазавра таких размеров мог доходить до трехсот килограммов. Модель из-за внутренних пустот весит гораздо меньше — около ста килограммов. Для достижения размашистого шага в каждую пятку модели загрузили по два килограмма свинцовой дроби.

Модель после двухлетнего использования получила перелом левого тазобедренного сустава из-за ударных нагрузок, которые возникали, когда тело переваливалось с одного бока на другой. С этой же проблемой должны были сталкиваться и живые сухонопусы, но у них было решение — они обладали оригинальной костной тканью.

Недавно две группы палеонтологов (российские и южноафриканские) изучили гистологию костей парейазавров и обнаружили странную губчатую структуру костной ткани, нетипичную для длинных костей других позвоночных. Обычно у сухопутных четвероногих длинная кость устроена как трубчатый стержень, стенки которого снаружи образованы плотной костью, внутри — губчатой, а в полости трубки находится костный мозг. У парейазавров и мозговая полость, и внешний плотный слой почти полностью замещены губчатой костной тканью.

Такая структура ткани должна была хорошо уменьшать силу ударов при качающейся ходьбе, выступая амортизатором, и тем самым спасать кости от переломов. Впрочем, не до конца: микроскопические травмы должны были возникать, но быстро зарастали.

По мнению А. Н. Кузнецова, качающаяся иноходеобразная ходьба, возможно, была свойственна не только парейазаврам, но и другим крупным растительноядным тетраподам пермского периода с характерным бочкообразным телом. На это указывает губчатая костная ткань в конечностях казеид (Caseasauria).

Вероятно, «пермская» походка больших тетрапод была обусловлена примитивным характером двигательной системы с недостаточно тонким нервным контролем за мышцами конечностей и неразвитой мышечной массой.

Интересна еще одна гипотеза. Качающееся передвижение больших пермских четвероногих должно было сопровождаться сильными ударами лап о землю. Не исключено, что эта особенность играла большое значение во взаимоотношениях хищников и жертв, и хищники могли находить жертву по сейсмическим волнам. Не случайно при реконструкциях получается, что у пермских хищных тетрапод был не приспособленный для улавливания воздушных сигналов слуховой аппарат. Они слышали колебания земли, передающиеся через ноги и дальше на череп и внутреннее ухо. Можно предположить, что смена качающейся походки с жесткой поступью на более продвинутую и тихую привела к взрывной эволюции слуха, которая наблюдается у тетрапод уже в мезозойской эре.

Источник: Alexander N. Kuznetsov. Passive-dynamic walkers of the late Paleozoic // Ameghiniana. 2020. DOI: 0.5710/AMGH.15.05.2020.3285.

См. также:

По следам четвероногих — Лекция А. Н. Кузнецова в Палеонтологическом музее РАН.

Антон Нелихов

Качающееся передвижение больших пермских четвероногих должно было сопровождаться сильными ударами лап о землю- может, так, а может, и по-другому. «Должно было» - категория на самом деле зыбкая. Одному должно, а другому вдруг не должно. Не факт, что сильные удары о землю единственный возможный вариант. Если искать его - искал бы не в пористости костей, амортизация в ней озвучена как-то неубедительно (на мой, естественно, взгляд). А в голеностопных суставах и особенностях стопы. Плюсна, пятка, пальцы. Если там был постоянный физический удар - эти кости должны были получить целый набор специфических адаптаций к удару, под разными углами своего расположения. Адаптации к такому делу выражены, как на копыте лошади. Обработка деталей строения такой "ударной" стопы должна показать интенсивность ударов этой части тела по поверхности, отразившуюся в анатомии.

Но мне видится, что эти ребята на видео поступали слишком механистически. В чем логика их кинематики? Повал корпуса направо/налево, гравитационный, вызывает удар конечности о поверхность, когда она встречается с ней. Но это, действительно, ударный способ взаимодействия с опорой. Однако для пропорций и энергетики парейазавров расклад был, наверное, другой. У модели Кузнецова и К сустав был только поворачивающийся в плече, без подвижного локтевого сочленения; вся нога - просто вращающаяся в плече палка. С такой моделью - да, и иноходь, и увалистость. Увалистость - потому что нельзя управлять длиной конечности. Для этого в конечности нужен промежуточный сустав, например локтевой, а у этих ребят его нет, просто палка. Поэтому результат палки - иноходь. Иноходь на костылях.

Но у парейазавров был локтевой сустав. Они могли менять длину конечности, вытягивая её заранее или поджимая в локте. Такая подвижная конструкция, оснащённая кучей мышц, причём мощных, балансирующих инерционные нагрузки движений туши, работала и действовала, а не стояла жесткой палкой, как у модели. Сустав существует для того, чтобы обеспечивать подвижность. Значит, конечность тут сгибалась, уходя от ударной стратегии.

Если бы эти парни моделировали таким образом заднюю конечность лягушки, пренебрегая ее суставом и заменив ногу на палку, они бы тоже получили у лягушки не прыжок, а иноходь. Лягушки ходят иноходью ? Нет. А почему же, проигнорировав главный сустав, державший вес тела, они делают для парейазавра выводы? Их модель не адекватна кинематике скелета: есть признаки неподвижности конечности в суставе? Его срастания, окостенения? Нет. Тогда как можно выключить там подвижность и перейти к совсем другой, заведомо не соответствующей животному кинематической модели. Закуйте ноги коровы в гипс - и посмотрите, как она пойдёт. Но это не будет верной походкой коровы. Оттого, что они надели папье-маше парейазавра и раскрасили его, достоверности модели движения не добавилось ничуть - без работы локтевого сустава и без сочлененной конечности эта модель неадекватна, и ее выводы не валидны.

С точки зрения надёжности и безопасности существования особи, лучше сначала нащупать ногой опору, по крайней мере поставить конечность на поверхность надлежащим образом, а потом уж принимать на неё нагрузку. Мягкость бега это не только комфорт бегуна. Она позволяет спокойно поставить опору оптимальным образом на поверхности.

Раскачивающаяся походка в классе иноходи ничем не выделяется из этой рациональности вещей. Сначала опускание лапы, контакт с поверхностью, охват её опорной зоной - стопой - потом приём тяжести наваливающегося тела. Перпендикулярные Г - образные локтевые суставы парейазавров и так находились в уровне высоких нагрузок на суставную сумку. Ударная нагрузка здесь (вторая зона поиска проявления ударности на скелете - в морфологии локтевого сустава) вызывала бы большие напряжения, отразившиеся в каком-либо эволюционном анатомическом решении этой задачи. Но ещё проще было, вероятно, отработать мозговым веществом, одним-двумя его граммами, или просто выработавшейся организации этого грамма мозга, позволив животному, при всей той же динамике тела и рациональности иноходи на этом этапе жизни, делать этот колебательный процесс безударным по отношению к грунту. Для этого не нужно дополнительного расхода или получения энергии. Но выбрасывать, или, скорее, опускать лапу с упреждением наваливания нагрузки тела, весьма вероятный штрих, который они уже могли выработать. Почему нет? Если пристально посмотреть весь скелет, в нём найдутся анатомические признаки опережающих то или иное действий вообще, как таковых. Значит, мозг уже отрабатывал их. Безударность стопы на грунте могло давать очень многое. И поэтому могло быть ранней адаптацией, присущей со времён амфибий, также безударных. Тут не стоит спешить с выводами, на мой взгляд; нужно больше материала и его разносторонних оценок.

Показать бы комментарий Кузнецову.) Как он аргументирует свой отказ от локтевого сустава, принципиально меняющего всю кинематику движения, а соответственно и динамику? Почему не сделали модели с суставом и не посмотрели её движения? И что сказали рецензенты на такую публикацию - кто они, интересно.

Что такое деревянный бычок? Это механическая автоколебательная система, поддерживающая своё автоколебательное движение гравитационным образом, за счёт организации своего снижения в поле тяжести. Это, грубо говоря, система маятников, колеблющаяся за счёт снижения и взаимодействия с наклонной поверхностью. Её главное свойство здесь - физический автоколебательный режим движения, в который она входит, и затем в нём находится. Характер автоколебательного движения визуально напоминает движение животных, почему и служит забавой, а материальную часть системы, деревяшки, разрисовывают животным - бычком.

Степень сходства движения этой игрушки с реальным быком заканчивается на самом факте постепенного движения вперёд. У быка всё другое, кроме количества ног. У него другая кинематика - много степеней свободы на каждой ноге. У быка гибкий позвоночник и тазовое сочленение. Он никуда не заваливается и не идёт иноходью. Хотя, справедливости ради, у быков иноходь отмечалась, вроде бы шумерские или ассирийские изображения быков, помнится, часто иноходны. У быка принципиально другая движущая сила - он идёт не за счёт снижения в гравитационном поле, как механическая система бычка. Реальный бык может идти и вверх. Движущие силы совсем другие, и вырабатываются мышцами, а не маятниковыми последовательностями. Эти движущие силы по другому организованы, другое их приложение к телу, распределение усилий во времени.

Чем отличается ракета от трамвая? Ракета хочет довернуться по врагу; и боковую перегрузку создавая, она сгибает траекторию в дугу. А у трамвая всё наоборот: дорожки рельс изогнуты и узки. Поэтому он входит в поворот, и тянет вбок возникшей перегрузкой. И внешне всё как будто бы похоже - кривой без перегрузки быть не может. Но разные начала, ход и суть трамвай с ракетой порознь разведуть. Кучку маятников тянет вперёд реакция наклонной доски на вес игрушки, поэтому она перебирает лапами. Живой бык, напротив, создаёт усилия на ногах, и они формируют движущую вперёд силу. Игрушка никогда не пойдёт вверх. Она не разгоняется и не замедляется. Динамика быка по сравнению с ней фейерверк. Скелет и мускулатура быка очень сложная и насыщенная система, её динамика и поведение совсем другое, нежели у простейшей маятниковой системы на наклонной плоскости. Поэтому живой бык никак не копирует и не соответствует движениям механической игрушки. И это всё понятно и очевидно.

Поэтому никому не придёт в голову объяснять реальные движения быка этой механической игрушкой. Движения быка изучают матадоры и в исторических областях тавромахии. Селекционеры пород. Цирковые артисты. Ветеринары. Охотники. Кинооператоры. Художники. Множество категорий серьёзных практических наблюдателей. Игрушка, ползущая вниз по доске затейливостью движения четырёх опор не имеет никакого отношения к движениям столь сложных живых движущихся систем, как быки. При этом она точно так же не имеет никакой корреляции с движениями других четырёхногих животных. Систему маятников-ног можно сделать, наверное, и из трёх, или пяти, шести, восьми. Пятиногие тарелки, шестиногие продольные тела или округлые осьминоги. Надо просто организовать поочерёдное упирание их опор в наклонную доску в автоколебательном режиме. Как часы с гирями, тот же принцип, с переменными точками упора анкера и колебаниями маятника или пружинки. Но это не значит, что движение такой системы будет реально моделировать сложные реальные движения насекомых, пауков или осьминогов, даже если очень похоже разрисовать игрушку в осьминога. Да, ног и там и там восемь, но это совсем другие ноги. И "Идёт жучок [паучок] качается, вздыхает на ходу" останется не более чем игрушкой для детей.

Кинематика парейазавров была достаточно сложной, на мой взгляд, не такой, какой её представляет растиражированное клише. Степеней свободы у конечностей парейазавров было не меньше, чем у других ящеров. И эти степени свободы реализовывались непременно - раз там сустав, он работал, гнулся. Движущая сила была мышечной, организуемой попеременно и, вообще говоря, как угодно по разнообразию живой организации; позвоночник изгибался в сочленениях, голеностопные/пястные суставы работали, колени и локти сгибались. Какое отношение имеет движение этой сложной системы к гравитационному сползанию по доске нескольких маятников-подвесов? Реально, на мой взгляд, никакого. Это разные миры, разные явления. Их пересечение - только в самОм продолжающемся автономном движении, но совсем разной природы, без взаимосвязей. Делать серьёзные выводы в одном мире на основе простейшей игрушки из другого мира было бы по меньшей мере странным.

-

Неподвижные суставы срастаются, их суставные сумки окостеневают, это сразу видно. Как позвонки на конце хвоста анкилозавров срастаются в жёсткую булаву. Но у парейазавры вполне рабочие суставы, с развитыми мыщелоками, без признаков неподвижности. Мышцы сгибатели-разгибатели тоже весьма мощные, вспомните форму их костей конечностей в виде песочных часов, с огромными выростами для крепления мышц.

-

Возможно суставы не всегда были неподвижные, только на марше. Можно сказать они ходили принужденно-неестественно по необходимости, слишком разросшись и потяжелев для таких конечностей. Передние то точно надо было гнуть при питании, а еще вероятно спать свернувшись клубочком, что тем же коням не требуется, так как ноги у них просто пассивная опора.

-

-

Вопрос адекватности модели всегда первый и основной при любом моделировании - будь то механическая модель, система диффур или весовые коэффициенты влияния факторов. Почему Кузнецов и К заменили реальное животное с реальной кинематикой на механического бычка в своей модели, непонятно. Также непонятно, как они взяли и перенесли поведение механического бычка обратно на совсем другую кинематическую систему с другим набором степеней свободы. Это как моделировать движение бегуна, заменив ноги костылями. Но на костылях не бегают, в то время как ногами вполне. Потому что у ноги есть колено и голеностоп, которых нет у костыля. Остается только гадать о причинах такой замены, и каким образом они обосновали такое радикальное сокращение степеней свободы, присущее ноге реального животного. И зачем полностью изменившуюся от этого кинематическую картину пытаются натянуть обратно на парейазавра, как пресловутую сову на глобус. Их спектакль с чучелом парейазавра не более чем юмореска. Имеющая такое же отношение к реальности, как игрушечный бычок к настоящему быку - разве реальные быки и коровы качаются? Стада коров ходят раскачивающейся иноходью? Никогда не видал ))) никому и в голову не придёт описывать реальное движение коровы игрушкой про бычка. Вот такой же уровень достоверности и у модели этих ребят ... наукой здесь, на мой взгляд, и не пахнет.

Жаль, что автор статьи никак не прокомментировал правомерность столь вопиющей подмены. Антон, вы видели, как идёт стадо коров? Они все идут той раскачивающейся иноходью, что у игрушки деревянного бычка?) Судя по вашей статье, вы разделяете позицию Кузнецова и перенос движения игрушки про бычка на реальную корову. Посмотрите, как ходит реальная корова - вот наглядная степень неадекватности такого переноса. Почему же это делается в отношении механической игрушки парейазавра? Для этого вовсе не надо было столько возни с дробью в ногах - достаточно было обычную игрушку про бычка просто раскрасить в парейазавра. И выдать это за науку. В чём, собственно, и заключается вся суть действий Кузнецова.

прибрежный грунт, и сейсмический канал замолкает. Из чего видится переоцененность его роли как канала поиска добычи. Малоэффективен по сравнению с акустическим. Требует сочетаний специфических условий и ситуаций для информативности - в то время как парейазавры большую часть времени паслись, а не бегали, то есть были сейсмически невидимыми. Причем в достаточно обводненной местности, с изобилием мягких грунтов, усиливающих сейсмическую невидимость. Вспомогательный канал - разве что, но никак не основной канал обнаружения. По ощущениям общей картины погони и обнаружения.

Автор статьи выше пишет, что парейазавры двигались как раз неторопливо. При неторопливых движениях и сейсмики никакой не будет.

-

если ты холоднокровный хищник и тебе достаточно пожрать раз в пару недель, то полдня подождать, пока жертва к тебе поближе не притопает, проблем не составит. А "костыли" будут стучать одинаково громко, независимо от частоты их перемещения

-

Если перемещается медленно, то откуда возьмётся удар даже костыля о грунт? Посмотрите перемещения хамелеонов, например. Или черепах, даже гигантских. Никаких ударов.

-

и хамелеоны, и другие твари не стучат, потому что коленные и прочие скакательные суставы позволяют ногу аккуратно ставить.

А у прямого костыля какая разница - перемещаешь его 5 или 30 раз в минуту? Все равно при каждом шаге постоянная раскачка и 150 кг пассивно падает с 10 см-

1.

потому что коленные и прочие скакательные суставы позволяют ногу аккуратно ставить.

как бы колени и локти в зверушки также имеются разве нет?Все равно при каждом шаге постоянная раскачка и 150 кг пассивно падает с 10 см

мне правда очень интересно почему этого бычка водят по коридору института а не по болотам и прибрежным биотопам ( его родная экосистема настолько я понимаю)

вот интересно сколько шагов бы он там совершил-

Судя по примитивности модели и того, что она использовалась для развлечения детей (смотрите оригинальную статью), это игрушка, сделанная по мотивам исследования, а не что-то большее.

-

ну так судя по статье здесь авторы считают что парейязавры примерно так и ходили, (топали по болотных топях)

и мне вот что особенно понравилосьВероятно, «пермская» походка больших тетрапод была обусловлена примитивным характером двигательной системы с недостаточно тонким нервным контролем за мышцами конечностей и неразвитой мышечной массой.

а теперь, насколько мне специалисты рассказывали, в лошадей иноходь редко бывает врожденной

но такому способу аллюра лошадь можно ОБУЧИТЬ специально

смотрите рыси и галопу учить не нужно-

Под примитивностью модели я имел ввиду не "примитивность" передвижения парейазавра, а предельную простоту игрушки - бочка с четырьмя ходулями на четырех моторчиках и человек в качестве шатуна. Эта игрушка не моделирует механику движений скелета, собственного раскачивания тела, развесовку, а просто отдаленно имитирует предполагаемую походку.

-

а просто отдаленно имитирует предполагаемую походку.

где то на таком уровне как упомянутая в статье игрушка бычок имитирует походку полорогих парнокопытных

и этому место в цирке а не в музее-

Не соглашусь. Эта игрушка интересна как наглядная демонстрация предполагаемой походки парейазавров. В качестве музейного интерактива - самое то.

Да, она не может использоваться в качестве доказательства, что парейазавры передвигались именно таким образом, но ведь она так ни в оригинальной статье, ни в этой заметке не используется.-

Простите эта игрушка вводит в заблуждение

Эта игрушка интересна как наглядная демонстрация предполагаемой походки парейазавров

вы правда считаете что локтевые и коленные суставы у них при ходьбе были неподвижными ?-

-

простите но из этой статьи

В Политехническом музее в Москве сконструировали модель сухонопуса в натуральную величину.

МОДЕЛЬ а не игрушку и далееМодель после двухлетнего использования получила перелом левого тазобедренного сустава из-за ударных нагрузок, которые возникали, когда тело переваливалось с одного бока на другой. С этой же проблемой должны были сталкиваться и живые сухонопусы, но у них было решение — они обладали оригинальной костной тканью.

-

-

-

Есть такие игрушки - модель самолетика, машинки, медведя или какого-нибудь динозавра... А в Кирове есть мужик, который лепит модели парейазавров из папье маше... Понятие "модель" очень широкое, с разным смысловым наполнением.

А сломалась, видимо, после двух лет игр с детьми.-

А сломалась, видимо, после двух лет игр с детьми.

вот ВАШ вывод на основе моделиМодель после двухлетнего использования получила перелом левого тазобедренного сустава из-за ударных нагрузок, которые возникали, когда тело переваливалось с одного бока на другой. С этой же проблемой должны были сталкиваться и живые сухонопусы, но у них было решение — они обладали оригинальной костной тканью.

а это вывод из статьи

как говорится почувствуйте разницу

-

-

-

-

-

-

Что такое деревянный бычок? Это механическая автоколебательная система, поддерживающая своё автоколебательное движение гравитационным образом, за счёт организации своего снижения в поле тяжести. Это, грубо говоря, система маятников, колеблющаяся за счёт снижения и взаимодействия с наклонной поверхностью. Её главное свойство здесь - физический автоколебательный режим движения, в который она входит, и затем в нём находится. Характер автоколебательного движения визуально напоминает движение животных, почему и служит забавой, а материальную часть системы, деревяшки, разрисовывают животным - бычком.

Степень сходства движения этой игрушки с реальным быком заканчивается на самом факте постепенного движения вперёд. У быка всё другое, кроме количества ног. У него другая кинематика - много степеней свободы на каждой ноге. У быка гибкий позвоночник и тазовое сочленение. Он никуда не заваливается и не идёт иноходью. Хотя, справедливости ради, у быков иноходь отмечалась, вроде бы шумерские или ассирийские изображения быков, помнится, часто иноходны. У быка принципиально другая движущая сила - он идёт не за счёт снижения в гравитационном поле, как механическая система бычка. Реальный бык может идти и вверх. Движущие силы совсем другие, и вырабатываются мышцами, а не маятниковыми последовательностями. Эти движущие силы по другому организованы, другое их приложение к телу, распределение усилий во времени.

Чем отличается ракета от трамвая? Ракета хочет довернуться по врагу; и боковую перегрузку создавая, она сгибает траекторию в дугу. А у трамвая всё наоборот: дорожки рельс изогнуты и узки. Поэтому он входит в поворот, и тянет вбок возникшей перегрузкой. И внешне всё как будто бы похоже - кривой без перегрузки быть не может. Но разные начала, ход и суть трамвай с ракетой порознь разведуть. Кучку маятников тянет вперёд реакция наклонной доски на вес игрушки, поэтому она перебирает лапами. Живой бык, напротив, создаёт усилия на ногах, и они формируют движущую вперёд силу. Игрушка никогда не пойдёт вверх. Она не разгоняется и не замедляется. Динамика быка по сравнению с ней фейерверк. Скелет и мускулатура быка очень сложная и насыщенная система, её динамика и поведение совсем другое, нежели у простейшей маятниковой системы на наклонной плоскости. Поэтому живой бык никак не копирует и не соответствует движениям механической игрушки. И это всё понятно и очевидно.

Поэтому никому не придёт в голову объяснять реальные движения быка этой механической игрушкой. Движения быка изучают матадоры и в исторических областях тавромахии. Селекционеры пород. Цирковые артисты. Ветеринары. Охотники. Кинооператоры. Художники. Множество категорий серьёзных практических наблюдателей. Игрушка, ползущая вниз по доске затейливостью движения четырёх опор не имеет никакого отношения к движениям столь сложных живых движущихся систем, как быки. При этом она точно так же не имеет никакой корреляции с движениями других четырёхногих животных. Систему маятников-ног можно сделать, наверное, и из трёх, или пяти, шести, восьми. Пятиногие тарелки, шестиногие продольные тела или округлые осьминоги. Надо просто организовать поочерёдное упирание их опор в наклонную доску в автоколебательном режиме. Как часы с гирями, тот же принцип, с переменными точками упора анкера и колебаниями маятника или пружинки. Но это не значит, что движение такой системы будет реально моделировать сложные реальные движения насекомых, пауков или осьминогов, даже если очень похоже разрисовать игрушку в осьминога. Да, ног и там и там восемь, но это совсем другие ноги. И "Идёт жучок [паучок] качается, вздыхает на ходу" останется не более чем игрушкой для детей.

Кинематика парейазавров была достаточно сложной, на мой взгляд, не такой, какой её представляет растиражированное клише. Степеней свободы у конечностей парейазавров было не меньше, чем у других ящеров. И эти степени свободы реализовывались непременно - раз там сустав, он работал, гнулся. Движущая сила была мышечной, организуемой попеременно и, вообще говоря, как угодно по разнообразию живой организации; позвоночник изгибался в сочленениях, голеностопные/пястные суставы работали, колени и локти сгибались. Какое отношение имеет движение этой сложной системы к гравитационному сползанию по доске нескольких маятников-подвесов? Реально, на мой взгляд, никакого. Это разные миры, разные явления. Их пересечение - только в самОм продолжающемся автономном движении, но совсем разной природы, без взаимосвязей. Делать серьёзные выводы в одном мире на основе простейшей игрушки из другого мира было бы по меньшей мере странным.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

>>как бы колени и локти в зверушки также имеются разве нет?

я не говорю о зверушке. Я говорю о том, что для засадной охоты на трехсоткилограммовых костылеходящих почувствовать их топот будет достаточно, акустика излишня-

речь о неадекватности Модели боюсь что хищники той экосистемы "костылеходящих" сожрали бы быстрее чем крысы и свиньи не летающих дронтов

и эти хищники совершенно не соответствовали вашим представлениям-

эээ... как бы, "костылехождение" это не мое представление - это в статье написано, которую мы тут комментируем.

В целом, относительно хищников, я считаю, что наличие условных львов никак не отменяет наличия условных крокодилов. И если льву нужен слух в радиусе сотни метров, потому что он сотню метров не поленится пробежать, то крокодилу достаточно топота в трех метрах - он стометровку бежать все равно не станет.-

как бы, "костылехождение" это не мое представление - это в статье написано, которую мы тут комментируем.

вот это костылехождение на основании энтой модели как по мне просто бред

хотя бы потому что не позволит убежать от условных саблезубых "львов" и при такой раскачке элементарно просто увязнуть в болоте-

В заметке нет ни слова про "костылехожесть" или про то, что суставы не сгибались.

Есть лишь образное выражение, на что показались похожи следы при их первообнаружении - «Как будто кто-то шел и тыкал костылем» - т.е. глубокие круглые ямки.

Про несгибаемые ноги-костыли написал в своем комментарии Николай Ц.-

не спорю

в статье постоянные отсылки на примитивность и несовершенство и сравнение с детской игрушкой и детская игрушка в качестве модели

в которойнесгибаемые ноги-костыли

как бы логичнее за основу модерирования брать не бычка - игрушку

а иноходь лошади верблюда слона в конце то концов не находите

Спасибо за полезную беседу с умными людьми, на сегодня хватит (пора спать), если будет интерес по обмены мнениями продолжим завтра

-

-

-

-

-

-

-

если ты холоднокровный хищник и тебе достаточно пожрать раз в пару недель, то полдня подождать, пока жертва к тебе поближе не притопает, проблем не составит. А "костыли" будут стучать одинаково громко, независимо от частоты их перемещенияну-ну

как бы на этом сайте ссылаться на википедию пошло, ну думаю этого достаточно

В целом горгонопсы напоминали по образу жизни появившихся в кайнозое саблезубых кошек. Они охотились на парейазавров и крупных дицинодонтов. Собственно иностранцевия считается полуводным или даже водным животным (как и её добыча — парейазавры-скутозавры)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82

а да и кстати насколько я понимаю сейчас актуальной считают примерно такую реконструкцию зверюги

https://www.picuki.com/media/2161586011771976168

там кстати шерсть можно разглядеть

Теперь ваши мысли как этот механический бычок мог этому противостоять, тем более что голова некрупная значит зубы бегемота отпадают, рогов бивней и хвоста- ударника я также не вижу, значит наверное только бежать

-

а да и кстати насколько я понимаю сейчас актуальной считают примерно такую реконструкцию зверюги

Ужас какой... 3d редактор в кривых руках - страшная сила.

- https://www.deviantart.com/raphtor/art/Inostrancevia-634375435

- https://www.deviantart.com/atan/art/The-Gorgon-604375694

- https://www.deviantart.com/plioart/art/Inostrancevia-588021232 -

нечего ужасного я там не вижу

здесь правда обошлись без шерсти

https://elementy.ru/kartinka_dnya/151/Inostrantseviya

но мне вот это нравится больше

https://www.deviantart.com/julio-lacerda/art/The-Great-Dying-303170991

и проследите цепочку посыл был в том что враги парейазавров это отнюдь не примитивные холоднокровные и медлительные

в ВОТ реконструкция мелкого родственника иностранцевии

https://elementy.ru/novosti_nauki/433275/Gorynych_i_nochnitsa_novye_khishchniki_permskogo_perioda_s_beregov_Vyatki -

Ужасная-ужасная, нарисована очень плохо.

Как минимум, вибрисы у иностранцевии были (на черепе есть следы кровеносных сосудов их питавших). А насколько был развит шерстяной покров на теле - неведомо.-

ВОТ я это и хотел сказать, что враги это что то среднее между рептилиями и млеками, а не какие то примитивные засадные существа которые неподвижно лежали слушая мифический топот земли и вряд ли им было достаточно есть раз в месяц.

Прочитайте самый первый комент под статьей-

- Не вижу никаких проблем быть засадным хищьником.

- Они не были полноценно теплокровными, так что и потребность в еде скромнее.

- Слух у терапсид был действительно очень плохой, внутреннее ухо у них еще не было совершенно, как у млекопитающих. Некоторые могли слышать только при открытой пасти, кто-то только прислонившись челюстью к земле, слушая звук, распространяющийся по земле. Не вижу никаких проблем слушать звуковые волны распространяющиеся по земле через ноги в нижнюю челюсть (которая была частью внутреннего уха).-

Не вижу никаких проблем быть засадным хищьником.

здесь согласенОни не были полноценно теплокровными, так что и потребность в еде скромнее.

думаю точно мы этого не знаем

насколько я понимаю это предположение опирается на хладнокровности рептилий и несовершенстве терморегуляцыи яйцекладущих (опять же шерсть горгонопсов )Не вижу никаких проблем слушать звуковые волны распространяющиеся по земле через ноги в нижнюю челюсть (которая была частью внутреннего уха)

А как насчет полуводного образа жизни возможно они слушали звуки которые распространялись через воду?

Я все это к тому чо я НЕ согласен с следующими тезисами

1. примитивность иноходи парейезавров

2 разкачевающая механическая походка с "бросанием" веса на болотеВсе равно при каждом шаге постоянная раскачка и 150 кг пассивно падает с 10 см

3 ну и АДЕКВАТНОСТЬ модели исходя из этого

-

-

-

-

-

Ходить, раскачиваясь, как "бычок", можно только по абсолютно ровной и однородной поверхности, без камней и препятствий.

Анапсиды, диапсиды, синапсиды

-

01.02.2025Позднетриасовый труцидоцинодон обладал не только огромными клыками, но и крупным мозгомАнна Новиковская • Новости науки

01.02.2025Позднетриасовый труцидоцинодон обладал не только огромными клыками, но и крупным мозгомАнна Новиковская • Новости науки -

11.12.2020«До начала зверей». Главы из книгиАнна Новиковская • Книжный клуб • Главы

11.12.2020«До начала зверей». Главы из книгиАнна Новиковская • Книжный клуб • Главы

-

23.11.2020Мегавайтсия, ядовитый медведеящерАнна Новиковская • Картинки дня

23.11.2020Мегавайтсия, ядовитый медведеящерАнна Новиковская • Картинки дня

-

17.11.2020«Непонятные ящерицы»Анна Новиковская • Картинки дня

17.11.2020«Непонятные ящерицы»Анна Новиковская • Картинки дня

-

09.11.2020ЛисовицияАнна Новиковская • Картинки дня

09.11.2020ЛисовицияАнна Новиковская • Картинки дня

-

13.07.2020Пермские парарептилии сухонопусы ходили иноходьюАнтон Нелихов • Новости науки

13.07.2020Пермские парарептилии сухонопусы ходили иноходьюАнтон Нелихов • Новости науки

-

02.04.2020«Изобретатель парейазавров». Главы из книгиАнтон Нелихов • Книжный клуб • Главы

02.04.2020«Изобретатель парейазавров». Главы из книгиАнтон Нелихов • Книжный клуб • Главы

-

08.12.2017Листрозавр с ВетлугиАнтон Ульяхин • Картинки дня

08.12.2017Листрозавр с ВетлугиАнтон Ульяхин • Картинки дня

-

20.03.2017Саблезубый звероящерАнтон Нелихов • Картинки дня

20.03.2017Саблезубый звероящерАнтон Нелихов • Картинки дня

-

19.09.2016ИностранцевияСергей Ястребов • Картинки дня

19.09.2016ИностранцевияСергей Ястребов • Картинки дня

Последние новости

В конце пермского периода по территории современной Вологодской области бродили парейазавры сухонопусы. Оставленные ими во влажном прибрежном грунте следы сохранились до наших дней и позволили восстановить походку палеозойских тетрапод. Рисунок Андрея Атучина