Трофический статус грибов

Задача

В этой задаче речь пойдет прежде всего о грибах с макроскопическими плодовыми телами. Да, тех самых, которые мы собираем, — сморчках, дождевиках, опятах, боровиках и лисичках. И о их несъедобной и ядовитой родне. Изучение всех этих грибов очень осложняется тем фактом, что их грибница (мицелий) расположена в субстрате — опавшей листве, почве, ветках и бревнах, — и плодовые тела она образует лишь время от времени. Поэтому просто для того, чтобы достаточно полно описать набор грибов для какой-то конкретной местности, нужно исследовать грибницу несколько лет в разные сезоны. Изучить образ жизни грибницы еще сложнее. Поэтому до сих пор есть виды грибов, для которых открыт вопрос об их трофическом статусе — то есть о том, как именно они питаются. Например, до конца не понятно, образуют ли микоризу сморчки или некоторые виды грибов из рода энтолома. И если да, то в каких условиях.

Грибы могут иметь разный трофический статус в экосистеме. Они могут быть сапротрофами и при этом специализироваться на каком-то конкретном субстрате: гумусе, опавших листьях или иголках — то есть на опаде; на древесине. Например, мицена Mycena oregonensis (рис. 1) из Полистовского заповедника предпочитает хвойный опад и мелкие веточки либо опад и веточки ольхи.

Мицена папоротниковая (рис. 2) — еще более специфичный вид: эта мицена растет на отмерших черешках папоротников.

Рис. 2. Мицена папоротниковая (Mycena pterigena). Фото © Arne Aronsen, Naturhistorisk museum, Университет Осло с сайта commons.wikimedia.org

Коллибия кудрявая (рис. 3) — сапротроф на разлагающихся шляпочных грибах. С ее рационом вопросов не возникает, но это скорее исключение.

Рис. 3. Коллибия кудрявая (Collybia cirrhata). Фото © Станислава Кривошеева с сайта mycoweb.ru

Грибы могут образовывать микоризу с разнообразными растениями (рис. 4). И наконец, они могут паразитировать на растениях, на животных или даже на других грибах.

Рис. 4. Лимацелла клейкая (Limacella delicatа var. glioderma). Это гриб, по-видимому, родственник мухомора, однако его тип питания не определен: возможно, это микоризообразователь, а возможно, сапротроф. Фото © Евгении Правдолюбовой, Полистовский заповедник, 2018 год

Как узнать трофический статус гриба, а также то, где расположен его мицелий? Можно предлагать как точные методы, так и простые наблюдения, которые не могут дать точный ответ, но могут служить аргументом в пользу того или иного трофического статуса (пример такого наблюдения: «В наших лесах крупные плодовые тела встречаются чаще у микоризных грибов и у сапротрофов на гумусе»). Точные методы часто оказываются слишком сложными и дорогостоящими, и их не всегда удается использовать.

Подсказка 1

Сравните известные вам сапротрофные грибы (это прежде всего те грибы, которые легко выращивать) и известные вам микоризные грибы. Какие закономерности их распространения и появления плодовых тел вам известны? Будут ли они работать в других биомах?

Подсказка 2

Присутствие в конкретном субстрате не всегда помогает однозначно определить трофический статус. Какие исследования нужно провести, чтобы установить роль гриба, выделенного из корней растения: сапротроф он, микоризообразователь или же паразит?

Решение

1. «Разрубить гордиев узел». Во многих случаях эта задача сводится к тому, чтобы определить гриб (что, впрочем, не так просто) и посмотреть его трофический статус в литературе.

2. Проследить, в каком субстрате располагается грибница. Если мицелий видно, то это наблюдение неплохо работает для сапротрофов на подстилке или на мертвой древесине. Зачастую, если вы берете плодовое тело подстилочного сапротрофа, за ним тянутся и приподнимаются листья, иголки и ветки, скрепленные его грибницей. Однократным наблюдением ограничиваться не стоит: есть сапротрофы, которые способны расти и на древесине, и на почве. Этим способом сложно отличить сапротрофы на гумусе от микоризообразующих грибов. Со многими древесными грибами возникает вопрос: сапротрофы они или паразиты? В отдельных случаях прямо под корой гниющего бревна можно найти корни подроста — и неудивительно, что на таких бревнах растут плодовые тела микоризных грибов (свинушек, млечников).

3. Сезонность появления плодовых тел — для территорий с сезонным климатом. Появление плодовых тел зависит от температуры и влажности, а еще — от наличия подходящего субстрата (например, некоторые интересные сапротрофы растут на погребенной древесине). Однако появление микоризных грибов зависит от физиологии деревьев и связано с периодами, когда деревья более активно направляют продукты фотосинтеза в корни. Поэтому у сапротрофов будет более «смазанная» сезонность — летние опята будут встречаться с мая по октябрь-ноябрь, а прохладным летом осенний опенок может появиться даже в июне. Многие микоризные грибы дают максимальную волну плодоношений ближе к осени, когда семена почти созрели, зимующие почки заложены и деревья отправляют больше питательных веществ в корни. Вы наверняка знаете исключения из этого правила. Они могут быть связаны с особенностями физиологии молодых деревьев или с сапротрофными способностями микоризных грибов.

4. Устойчивая ассоциация с тем или иным деревом. Сапротрофы на подстилке тоже зачастую встречаются под определенными деревьями, но в умеренных широтах их легче отличить от микоризных грибов по размеру, по сезонности, по расположению мицелия в подстилке. Если один вид гриба образует микоризу с разными деревьями, то время появления его плодовых тел с разными хозяевами может отличаться буквально у соседних деревьев в лесу: например, в 2019 году в Рязанской области в сосновом лесу с вкраплениями дуба белые грибы под дубами появились в конце августа, а под соснами — на 2–3 недели позже, в сентябре.

5. Появление в нарушенных местообитаниях. Например, на вырубках или ветровалах получат преимущество сапротрофы (какие — зависит от того, что произойдет с подстилкой). На участках, потерявших плодородный слой, — то есть на обнажившихся минеральных слоях почвы — вырастут только микоризные грибы, способные выживать в этих минеральных слоях (например, мухомор).

6. Близкородственные грибы с известным трофическим статусом. Например, если все известные представители рода — микоризообразователи, есть веские основания думать, что любой вновь открытый вид, относящийся к этому роду, тоже будет микоризообразователем.

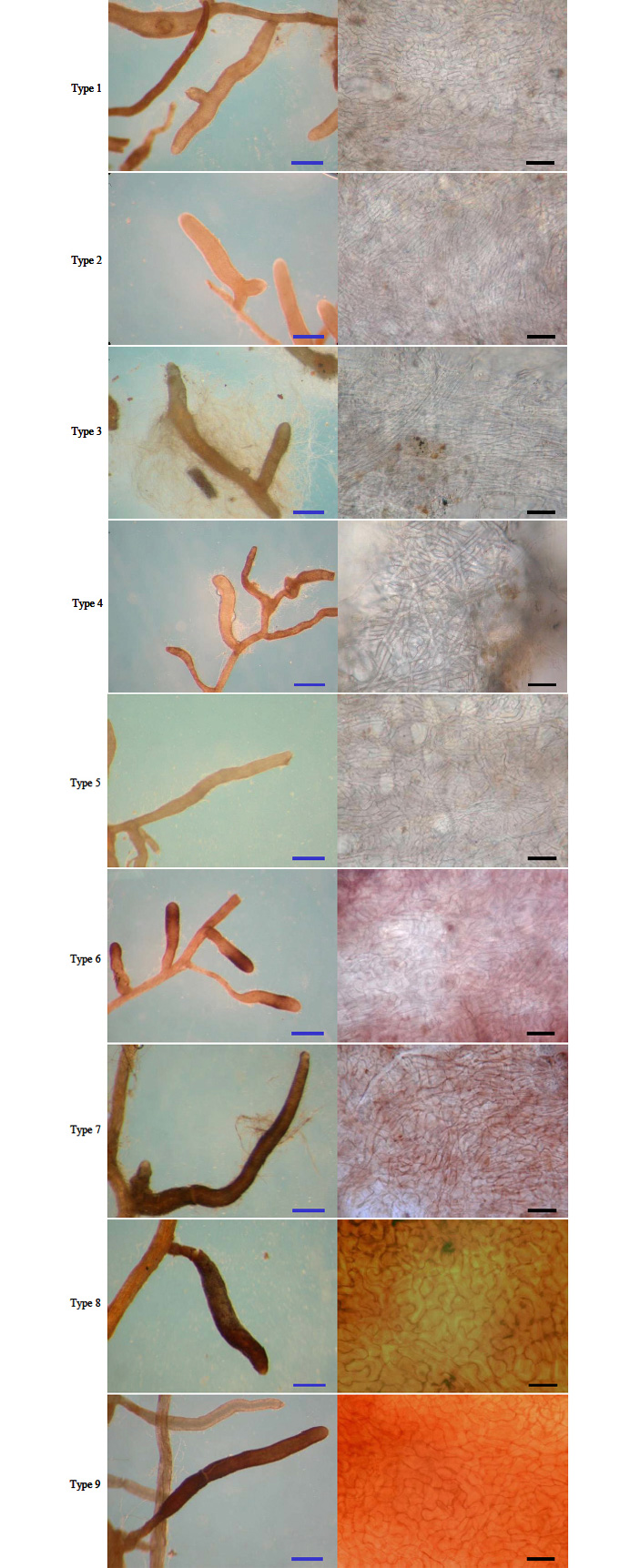

7. Грибницу микоризных грибов иногда удается проследить до микоризных корней с их особой морфологией (см. рис. 5). Существует целый атлас микориз (см. Colour Atlas of Ectomycorrhizae). Впрочем, определение все-таки лучше подтверждать молекулярными методами.

Рис. 5. Пример девяти типов микоризных корней (слева), найденных у тополя и ивы, растущих на Хоккайдо в нарушенных из-за извержения вулкана местообитаниях, и их поверхность (справа). Определение по ДНК: тип 1 — лаковица аметистовая (Laccaria amethystea), тип 2 — волоконница разорванная (Inocybe lacera); тип 3 — гебелома опоясанная (Hebeloma mesophaeum); тип 4 — ложнодождевик порховковый (Scleroderma bovista); тип 5 — гриб из семейства телефоровых (Thelephoraceae); тип 6 — Thelephora terrestris; тип 7 — другой гриб семейства телефоровых; тип 8 — трюфель (Tuber sp.); тип 9 определить не удалось. Изображение из статьи: K. Obase et al., 2007. Morphological Characteristics of Ectomycorrhizas Found in Willow and Poplar Seedlings Established in the Area Devastated by the Volcanic Eruption of Mt. Usu, Hokkaido, Japan in 2000

8. Не всегда можно однозначно сказать, что делает гриб в конкретном микоризном корешке — паразит ли он, сапротроф или микоризообразователь. В этом случае может помочь микроскопия. Живы ли клетки корешка? Наблюдается ли реакция сверхчувствительности на гриб? Образует ли гриб типичную для эктомикориз сеть Гартига и чехол или разрушает структуру корня?

9. Гриб можно попробовать выделить в культуру. Сапротрофы растут на искусственной среде гораздо лучше и быстрее, чем микоризные грибы.

10. Если вы предполагаете, что гриб микоризный, можно попробовать подсадить его к саженцу в лабораторных условиях и посмотреть на взаимодействие гриба и растения, а может, даже провести эксперименты, как это влияет на рост растения.

11. Можно использовать молекулярные методы — выделение ДНК и определение грибов по ДНК — однако здесь есть много подводных камней. Начать с того, что ДНК может выделиться из покоящихся структур — спор или склероциев. Есть смысл выделять ДНК из живых микоризных корней. Такие исследования показали, что в почве и на корнях деревьев встречается много грибов, которые образуют подземные плодовые тела или не образуют плодовые тела вообще.

12. Вариация на тему предыдущего метода: в почву закапывают нейлоновые мешочки со стерильным песком. Считается, что в них успешно прорастают преимущественно микоризные грибы — у сапротрофов обычно нет таких запасов органических веществ, которые можно было бы потратить на освоение субстрата, который не кормит. Через несколько недель или месяцев мешочки откапывают и изучают проросшую туда грибницу. Определить ее по морфологии нельзя, но возможно определение по ДНК.

13. Самые весомые методы (и очень дорогие) — это показать, откуда и куда направлен поток веществ, на атомном уровне. Для этого можно использовать изотопные метки — например, если на площадку с растениями пускать углекислый газ с повышенным содержанием C13, то быстрее всего это отразится на изотопном составе микоризных грибов.

14. Еще вариант — изучать естественное содержание стабильных тяжелых изотопов (C13, N15) в плодовых телах грибов и сравнивать его с содержанием окружающих объектов (деревьев, мхов, подстилки, почвы). Например, микоризные грибы отчетливо накапливают N15.

15. Секвенировать полностью геном гриба с неясным трофическим статусом и проанализировать, что он умеет делать. Еще один сложный метод, для которого нужно сравнить этот геном с уже описанными геномами известных сапротрофных и микоризных грибов.

В послесловии читайте подробности об изотопных методах и об анализе генома грибов.

Дорогие читатели! Если вашего варианта в решении нет — пишите, мы можем обсудить его в комментариях.

Послесловие

Для начала необходимо прокомментировать наблюдение о размерах плодовых тел из условия. В лесах умеренных и высоких широт, где доминирующие деревья образуют эктомикоризу, оно нередко оказывается справедливым. Тем не менее есть и эктомикоризные грибы с маленькими плодовыми телами, например лаковицы, и очень крупные сапротрофы — например, трутовик зонтичный (см. картинку дня Два барана), живущий на погребенной древесине. Исследователи популяции лаковицы аметистовой установили, что каждый отдельный мицелий занимает небольшую территорию, и вполне возможно, что он живет один сезон и ежегодно возобновляется из спор (A.-M. Fiore-Donno, F. Martin, 2002. Populations of ectomycorrhizal Laccaria amethystina and Xerocomus spp. show contrasting colonization patterns in a mixed forest).

В биомах другой структуры (с меньшим количеством эктомикоризных деревьев, с большим количеством опада) эта закономерность еще менее строга. По крайней мере, российские микологи, исследующие тропический лес во Вьетнаме, пишут: «Собирая грибы, вначале удивляешься тому, насколько они отличаются от привычных нам, кажется, что все совсем другие. В целом они ярче, разнообразнее по расцветке, но мельче — встречаются маленькие мухоморы, крошечные сыроежки, млечники, болетусы. ... Но не редки, конечно, и грибы привычных размеров. А среди тех видов, которые мы привыкли видеть совсем маленькими, таких, как марасмиусы (Marasmius spp.), попадаются, наоборот, довольно крупные» (О. Морозова, А. Александрова, Е. Попов, А. Коваленко. Под пологом тропического леса // «Планета грибов» №2, сентябрь 2013).

Из перечисленных в решении методов, пожалуй, одни из самых точных — это изотопные методы, когда с помощью масс-спектрометра определяют отношение тяжелого изотопа к легкому относительно некого стандарта. Молекулы, содержащие атомы тяжелых изотопов, ведут себя немного по-другому, чем молекулы без этих атомов, — например, чуть медленнее вступают в реакции или медленнее испаряются. В результате в экосистеме существуют устойчивые изотопные градиенты. В экологии обычно используют пары изотопов 14C:12C, 13C:12C, 15N:14N.

Анализ содержания радиоактивного изотопа углерода 14С, кроме того, позволяет рассчитать «возраст» углерода — то, сколько лет прошло от связывания углерода растением. Такой способ использовали, например, в недавней работе по изотопному составу шести разных древоразрушающих сапротрофных грибов (E. A. Hobbie et al., 2020. Isotopic and compositional evidence for carbon and nitrogen dynamics during wood decomposition by saprotrophic fungi). Исследователи определили, что «возраст» углерода в плодовом теле мицены Mycena occidentalis, растущей на древесине, один год, а в плодовом теле ежовика альпийского (Hericium abietis) — около 30 лет. Эктомикоризные грибы, грибы подстилки и грибы верхней заболони будут отличаться минимальным «возрастом» углерода, а гумусовые сапротрофы и грибы, разрушающие ядровую древесину, — максимальным.

В этой же работе определяли и содержание стабильных изотопов углерода (изотопную подпись). Изотопная подпись целлюлозы, лигнина и гемицеллюлоз клеточных стенок растения немного отличается — и, соответственно, изотопный состав 13C будет варьировать в зависимости от того, какое вещество они предпочитают разрушать.

Естественный сигнал стабильных изотопов довольно слабый. Его можно усилить с помощью искусственных меток — вводя в экспериментальную систему вещества, обогащенные стабильным тяжелым изотопом. Один из вариантов — подавать на экспериментальную площадку с растениями углекислый газ, обогащенный 13C, — растения используют его для фотосинтеза, встраивают в свои свежесинтезированные органические вещества, и можно проследить путь этой метки по экосистеме. В 2016 году опубликовали работу по итогам такого эксперимента (J. Chen et al., 2016. Isotopic Analysis of Sporocarp Protein and Structural Material Improves Resolution of Fungal Carbon Sources). Помимо того что исследователи определяли изотопный состав плодовых тел грибов, из них еще выделили две фракции — структурные углеводы клеточной стенки (хитин и сопутствующие вещества) и белок. Эктомикоризные грибы в этом исследовании были разделены на две группы по свойствам мицелиального чехла на микоризных корнях («гидрофобные» и «гидрофильные»). Удалось установить, что грибы из первой группы строят свой белок из почвенных органических азотсодержащих веществ, а у вторых углеродный скелет белка построен из органических веществ, полученных от растения-симбионта. Однако структурные углеводы и у тех, и у других построены из веществ, которые они получили от растений.

Однако иногда достаточно измерить и естественное содержание 13C и 15N. В американской работе 2011 года составили «изотопную карту» по этим двум показателям для заболоченных лесов: изотопные подписи известных микоризных и известных сапротрофных грибов, растений и субстратов — и грибов неясного трофического статуса из семейства гигрофоровых (B. H. Seitzman et al., 2011. Conservation of biotrophy in Hygrophoraceae inferred from combined stable isotope and phylogenetic analyses). Изотопные подписи этих грибов резко отличались от изотопных подписей известных эктомикоризообразователей и сапротрофов. В контексте экосистемы изотопные подписи углерода были ближе всего к изотопным показателям мхов и других растений нижнего яруса.

Рис. 6. График д13C и д15N (отношения содержания тяжелого изотопа к легкому относительно стандартов) для разных образцов из локации Tom Swamp (Harvard Forest, Petersham, Массачусетс). Овалами обозначены два стандартных отклонения от среднего для каждой из четырех групп (гигрофоровые грибы Humidicutis, гигроцибе (Hygrocybe), эктомикоризные грибы и сапротрофные грибы). Изображение из статьи: B. H. Seitzman et al., 2011. Conservation of biotrophy in Hygrophoraceae inferred from combined stable isotope and phylogenetic analyses

В семействе гигрофоровых есть грибы с известным трофическим статусом — эктомикоризный гигрофор и лихеномфалия, вступающая в симбиоз с водорослями и, таким образом, представляющая собой лишайник. На основании этого авторы предположили, что исследованные ими гигрофоровые грибы — биотрофы (скорее, симбионты, но, может быть, и паразиты) на мхах или других растениях нижнего яруса.

На практике для определения трофического статуса гриба лучше применить несколько методов сразу. В работе, опубликованной в 2007 году, эктомикоризный статус необычного гриба из семейства ложнодождевиковых — красноустки киноварно-красной (рис. 7) — доказали и изотопными методами, и выделением ДНК грибов из микоризных корешков, найденных в почве под плодовым телом гриба, и сравнением этой ДНК с ДНК плодового тела (A. W. Wilson et al., 2007. The ectomycorrhizal status of Calostoma cinnabarinum determined using isotopic, molecular, and morphological methods).

Рис. 7. Красноустка киноварно-красная (Calostoma cinnabarinum). Фото с сайта commons.wikimedia.org

Можем ли мы понять трофический статус вновь открытого вида, отсеквенировав его геном? Для этого нужно больше данных о геномах грибов с известным трофическим статусом. И они постепенно появляются. На днях в Nature communications вышла статья со сравнением 73 геномов сапротрофных, эндофитных и патогенных грибов — и 62 геномов микоризных грибов (Sh. Miyauchi et al., 2020. Large-scale genome sequencing of mycorrhizal fungi provides insights into the early evolution of symbiotic traits). У микоризных грибов по сравнению с их родственниками-сапротрофами существенно уменьшается количество ферментов, которые можно использовать для расщепления растительной клеточной стенки, и увеличивается количество транспозонов. Количество ферментов, которыми можно расщеплять клеточные стенки микроорганизмов (бактерий и грибов), у микоризных и сапротрофных грибов не различается. Эктомикоризный образ жизни возникал в эволюции грибов многократно, и оказывается, что за внешним конвергентным сходством у разных групп стоят разные гены — поэтому на «ген микоризности» рассчитывать не приходится. Кстати, авторы статьи, опираясь исключительно на анализ генома, выдвигают гипотезу, что вид рогатиков Ramaria rubella является сапротрофом на подстилке, несмотря на то, что другие рамарии эктомикоризные. А виды с промежуточным набором ферментов для расщепления клеточных стенок растений вполне могут оказаться факультативными сапротрофами.

Грибы невероятно пластичны. В конечном счете оказывается, что нельзя провести четкую границу между разными трофическими статусами — всегда есть виды с промежуточной стратегией или виды, способные к разным стратегиям в разных условиях. Более того, когда 201 вид древоразрушающих сапротрофных грибов подсадили к саженцам сосны и ели в стерильных условиях и дали расти вместе полгода, оказалось, что некоторые из них (34 вида) могут колонизировать корни без видимых повреждений (G. R. Smith et al., 2017. Growing evidence for facultative biotrophy in saprotrophic fungi: data from microcosm tests with 201 species of wood-decay basidiomycetes). Один вид — трутовик ложный, который вы можете увидеть в любом лесу или парке, — в корнях ели образовал структуру, похожую на сеть Гартига (рис. 8).

Рис. 8. Мицелий ложного трутовика между клетками коры корня ели. Фото из статьи: G. R. Smith et al., 2017. Growing evidence for facultative biotrophy in saprotrophic fungi: data from microcosm tests with 201 species of wood-decay basidiomycetes

Это не означает, что в природе сапротрофные грибы образуют такие структуры на корнях — в природе им пришлось бы конкурировать с хорошо приспособленными именно к этой нише микоризными грибами. Но это означает, что потенциал для образования микоризы у них есть, и когда-нибудь от них могут произойти новые виды микоризных грибов.

Последние задачи

Рис. 1. Мицена орегонская, редкий вид. Для развития ей нужна ольховая или хвойная подстилка и высокая влажность. Фото © Евгении Правдолюбовой, Полистовский заповедник, 2018 год