Рыбалка помогла древним африканцам пережить извержение супервулкана Тоба

Раскопки в местонахождении Шинфа-Метема на северо-западе Эфиопии показали, чем занимались древние африканцы до, во время и после суперизвержения вулкана Тоба на Суматре 74 000 лет назад. В осадочной толще мощностью около полутора метров, сформированной сезонными разливами древней реки, археологи нашли наконечники стрел и кости наземных животных и рыб с царапинами от каменных орудий и следами термической обработки. В одном слое толщиной 30 см присутствуют фрагменты вулканического стекла, выброшенного Тобой. Вслед за извержением наступила засуха, во время которой в рационе местных жителей резко повысилась доля рыбы. По окончании засухи на стоянке снова стали преобладать кости антилоп и других наземных животных. Исследование показало, что охотники-собиратели африканского среднего каменного века обладали пластичным поведением и умели приспосабливаться к капризам погоды. Ученые предполагают, что в засушливые периоды русла сезонно пересыхающих рек, где в лужах и старицах скапливалось много легко добываемой рыбы, могли служить для людей не только убежищами, но и путями дальних миграций.

74 000 лет назад на Суматре произошло грандиозное извержение вулкана Тоба, по-видимому, самое мощное за весь четвертичный период. Пару десятилетий назад была популярна теория о том, что извержение Тобы привело к долгой и суровой «вулканической зиме» и резкому сокращению численности человеческих популяций (см. Toba catastrophe theory). Однако дальнейшие исследования показали, что последствия извержения вряд ли были настолько катастрофическими. Важным аргументом в пользу этого являются найденные в Индии и Южной Африке палеолитические стоянки, обитатели которых благополучно пережили извержение и после него продолжали изготавливать такие же каменные орудия и заниматься теми же делами, что и до (M. Petraglia et al., 2007. Middle Paleolithic Assemblages from the Indian Subcontinent Before and After the Toba Super-Eruption; E. Smith et al., 2018. Humans thrived in South Africa through the Toba eruption about 74,000 years ago).

Еще одна такая стоянка, на этот раз восточноафриканская, описана в статье за авторством большого коллектива американских и эфиопских археологов во главе с Джоном Каппельманом (John Kappelman) из Техасского университета в Остине. Статья опубликована в журнале Nature в конце марта.

Стоянка Шинфа-Метема 1 (Shinfa-Metema 1, SM1) находится на северо-западе Эфиопии, на древней речной террасе на берегу реки Шинфы, притока Голубого Нила. Раскопки здесь начались в 2002 году (рис. 1).

Многочисленные каменные орудия и кости животных приурочены к толще глинистых речных отложений мощностью около полутора метров и возрастом около 74 000 лет (рис. 2). Отложения формировались периодическими разливами древней реки, вероятно, в течение не очень долгого времени. В дождливый сезон вода заливала террасу, а потом уходила, оставляя после себя слой глины толщиной в 10–15 см. Между слоями есть несогласия, то есть признаки пауз в осадконакоплении, соответствующие периодам, когда терраса не была затоплена.

Рис. 2. Схема изученной толщи с орудиями и костями, стоянка Шинфа-Метема 1. На верхнем рисунке (a) красными линиями показаны несогласия (Disconformity), соответствующие перерывам в осадконакоплении. Несогласиями отделяются друг от друга слои, оставленные отдельными разливами реки. На среднем рисунке (b) показано расположение обработанных фрагментов камня (Chipped stone), костей животных и скорлупы страусиных яиц (ostrich eggshell, OES). На нижнем рисунке (c) розовым цветом выделен слой, в котором присутствуют фрагменты вулканического стекла Тобы (Youngest Toba Tuff, YTT). Там же показано, откуда брались пробы для датирования методом урановых серий (большие желтые квадраты), радиоуглеродным (маленькие желтые квадраты; все датировки оказались за пределами области применимости метода) и методом электронного спинового резонанса (черные ромбы). Самая надежная датировка (74 000 лет ± несколько столетий) имеется для YTT, а все остальные датированные пробы лишь подтвердили, что толща сформировалась во временных окрестностях извержения Тобы. Рисунок из обсуждаемой статьи

Когда терраса осушалась, на нее возвращались люди — носители культуры африканского среднего каменного века (Middle Stone Age). Они занимались здесь своими обычными делами: мастерили каменные орудия, разделывали добычу, готовили ее на огне. Каменный и костяной мусор, оставленный людьми, при следующем разливе захоранивался под очередным слоем речной глины. Горизонтального переноса камней и костей почти не было, равно как и перемешивания слоев. Об этом свидетельствует, в частности, взаимное расположение подходящих друг к другу каменных обломков: они обычно находятся по соседству на одном и том же уровне. На соседних похожих террасах, где есть похожие осадочные толщи, не удалось найти ни костей, ни орудий, то есть стоянка имела локальный характер.

Орудия изготавливались прямо на месте из подручных каменных материалов, таких как базальт, кварц и халцедон. Наиболее типичными изделиями в SM1 являются треугольные остроконечники довольно стандартной формы и размера (рис. 3). Авторы трактуют их как наконечники стрел. В пользу такой интерпретации свидетельствуют характерные сколы, обычно возникающие при использовании метательного оружия с каменными наконечниками, а также скрупулезное сравнение с более поздними бесспорными наконечниками стрел и дротиков. Многие наконечники сломаны поперек, и от них найдено, соответственно, либо основание, либо острие. Авторы предполагают, что отломанные острия попадали на стоянку вместе с тушами убитых животных, в которых они застряли, а основания — с древком сломавшейся стрелы, которую охотник приносил на стоянку, чтобы заменить наконечник. Обитатели стоянки мастерили наконечники в больших количествах из разнообразных материалов, используя разные способы производства заготовок, но стараясь в итоге прийти к типовому наконечнику своей любимой формы и размера.

Рис. 3. Наконечники стрел из SM1. Пять рядов соответствуют пяти разным способам получения заготовок для производства наконечника. В частности, наконечники изготавливались из естественных пластов кремня подходящей толщины (Tabular), что упрощало задачу. При этом на готовом изделии с одной или обеих сторон сохранялись фрагменты исходной корки пласта (g, h, i). Справа показаны следы износа (сколы), типичные для наконечников стрел. Изображение из обсуждаемой статьи

Древки стрел и луки, разумеется, не сохранились, поэтому версию авторов о том, что это были именно стрелы, нельзя считать окончательно доказанной. Но все же это серьезный аргумент в пользу того, что уже 74 000 лет назад древние африканцы знали, что такое лук и стрелы. Ранее похожие остроконечники, тоже интерпретированные как наконечники стрел, были описаны из Южной Африки, но их возраст не превышает 71 000 лет. Для сравнения, древнейшим европейским стрелам 54 000 лет, причем в Европу эта передовая технология попала, скорее всего, вместе с мигрантами из Леванта (см. Сапиенсы заселили неандертальскую Европу с третьей попытки, «Элементы», 26.05.2023).

На стоянке обнаружено множество костей животных, на которых древние обитатели SM1, очевидно, охотились со своими луками. Как и в других местонахождениях африканского среднего каменного века, в SM1 преобладают животные мелкого и среднего размера. Больше всего антилоп и других полорогих весом от 20 до 80 кг, которые, вероятно, и были основными объектами охоты. Найдены также кости бородавочника, жирафа, обезьян, кроликов, грызунов, птиц, змей, ящериц и лягушек.

Судя по количественным соотношениям разных частей скелета и распределению царапин от каменных орудий, туши попадали на стоянку целиком и разделывались уже на месте. Многие кости сохранили следы термической обработки. Обитатели стоянки, несомненно, владели огнем и систематически готовили на нем пищу. Еще они разбивали кости камнями, чтобы добраться до костного мозга. Судя по распределению отметин от звериных зубов, хищники здесь могли рассчитывать только на объедки, оставленные людьми.

Найдены также фрагменты скорлупы страусиных яиц. По-видимому, яйца использовались только для еды. На скорлупе не пытались царапать узоры или использовать ее в качестве контейнера. В SM1 вообще не нашли ничего художественного: ни гравировок, ни бус из раковин моллюсков, ни других украшений. Все это начнет входить в моду у африканских сапиенсов лишь спустя несколько тысячелетий (см. Зарождение человеческой культуры в Африке проходило в два этапа, «Элементы», 05.11.2008).

Необычной особенностью SM1 является обилие рыбьих костей. В наши дни в реке Шинфе живут рыбы 14 родов из 9 семейств, а в палеолитических слоях SM1 найдены 8 родов из 7 семейств, причем все они обитают в реке и поныне. Преобладают кости вкусных и питательных сомов рода Clarias. На других стоянках африканского среднего каменного века, как правило, нет такого рыбного изобилия. Как и наземные позвоночные, рыбы попадали на стоянку целиком, разделывались с использованием каменных орудий и готовились на огне. Раковины моллюсков, найденные в SM1, в основном происходят из желудков выпотрошенных рыб.

Все эти подробности о жизни африканцев среднего каменного века, безусловно, интересны и важны. Однако исследование вряд ли попало бы на страницы журнала Nature, если бы не обнаруженные в SM1 мелкие фрагменты вулканического стекла, выброшенного в атмосферу во время извержения Тобы (рис 2, c). То, что это именно выбросы Тобы, надежно установлено по элементному составу стекла. Они приурочены к слою толщиной около 30 см, причем орудия и другие следы присутствия людей есть и выше этого слоя, и ниже, и непосредственно в нем самом.

Поскольку вся толща сформировалась, по-видимому, довольно быстро (судя по числу несогласий, соответствующих паузам между половодьями, см. рис. 2, a), можно сказать, что археологам сильно повезло, что извержение Тобы произошло именно в это время. Вулканическое стекло, во-первых, позволило точно датировать отложения. Время извержения Тобы (74 000 лет назад плюс-минус несколько столетий) определено с большей точностью, чем возраст многочисленных проб из SM1, датировавшихся разными методами (рис. 2, c). Во-вторых, присутствие вулканических выбросов позволило оценить влияние извержения на местный климат и посмотреть, как люди среднего каменного века адаптировались к переменам.

Погодные условия оценивали по изотопному составу остатков фауны, в первую очередь — скорлупы страусиных яиц. Скорлупа яйца страуса формируется быстро — в пределах 48 часов. Период откладки яиц у страусов в этой части Сахеля в наши дни приходится на несколько месяцев сухого сезона, и в прошлом, вероятно, дела обстояли примерно так же. Поэтому из состава скорлупы, по идее, можно извлечь сведения о погодных условиях одного конкретного сухого сезона.

На рис. 4, a показано содержание тяжелых изотопов углерода (δ13C) и кислорода (δ18O) в скорлупе из разных частей изучаемой толщи. Первый показатель отражает соотношение в рационе страусов саванных трав (в них больше 13C) и деревьев с кустарниками, в которых содержание 13C ниже. Извержение Тобы совпадает с небольшим, но статистически значимым снижением δ13C, то есть в рационе страусов стало меньше травы.

Рис. 4. Данные, отражающие изменения климата и рациона людей во время извержения Тобы. По вертикальной оси — высота слоев над уровнем моря в метрах. Слой с вулканическими выбросами (YTT) обозначен горизонтальной розовой полосой. На левом графике (a) зелеными кружочками показана доля 13C в скорлупе страусиных яиц (OES), отражающая долю травы в рационе страусов. После извержения эта доля не сильно, но значимо снизилась. Синими кружочками показано содержание 18O, отражающее засушливость. Судя по этим данным, извержение привело к сильной засухе. На правом графике (b) показано соотношение разных представителей фауны (нужно помнить, что большинство костей в SM1 — это остатки человеческих трапез). Видно, что в «вулканическом» слое резко возросла доля рыбы (синие кружочки) и снизилась доля наземной фауны (зеленые треугольники), но потом наземные животные снова стали преобладать. Рисунок из обсуждаемой статьи

Второй показатель, δ18O, отражает засушливость климата. Если осадков выпадает много, влажность воздуха достаточно высока и течение воды в реке не останавливается, то доля 18O в речной воде и в телах животных должна оставаться низкой, примерно такой же, как в дождевой воде. При сильной засухе δ18O растет, потому что реки замедляют течение или вовсе останавливаются и распадаются на отдельные, быстро высыхающие лужи, а вода с легким изотопом 16O испаряется быстрее.

Непосредственно под слоем с вулканическими выбросами и в нижней части этого слоя величина δ18O в страусиной скорлупе была низкой. То есть было довольно влажно. Но потом, прямо внутри слоя с выбросами, происходит резкий рост δ18O. Это серьезный аргумент в пользу того, что извержение Тобы привело к сильной засухе в этом районе Африки. Авторы подчеркивают, что разница в возрасте между скорлупой с низким δ18O в нижней части «вулканического» слоя и скорлупой с высоким δ18O в его верхней части может составлять всего один год. То есть это разница между двумя последовательными сухими сезонами. Первый из них, примерно совпадающий по времени с извержением, был гораздо менее сухим, чем второй. Здесь следует пояснить, что присутствие вулканического стекла в довольно толстом, 30-сантиметровом слое не означает, что извержение продолжалось в течение всего периода формирования этого слоя. Извержение, вероятно, длилось всего пару недель (D. Ninkovich et al., 1978. The exceptional magnitude and intensity of the Toba eruption, sumatra: An example of the use of deep-sea tephra layers as a geological tool), но осевшие повсюду микроскопические фрагменты вулканического стекла переносились паводками и захоранивались в осадочных толщах еще в течение какого-то количества сезонов.

Как же отреагировали на засуху люди — обитатели стоянки? Об этом можно судить по соотношению костей рыб и наземных животных в кухонных отбросах (а авторы уверены, что подавляющее большинство найденных в SM1 костей — это именно кухонные отбросы, а не естественным образом захороненная фауна). Оказалось, что во время вулканической засухи люди стали есть гораздо больше рыбы и меньше — наземных животных. Потом всё вернулось на круги своя: в самых верхних слоях доля наземной фауны снова выросла, а рыб — сократилась (рис. 4, b).

По-видимому, после извержения река Шинфа (которая тогда была менее полноводной, чем сейчас) остановилась и распалась на отдельные, быстро сокращающиеся водопои и лужи, где скопилось много легко добываемой рыбы. Трава засохла, и копытные ушли куда-то в поисках лучшей доли. Но люди не пали духом: вместо этого они временно перешли на рыбную диету. По аналогии с тем, как поступают в подобных ситуациях современные африканцы, авторы предполагают, что древние обитатели SM1 либо просто выковыривали рыбу руками из грязи, либо использовали деревянные гарпуны или даже свои любимые луки и стрелы — такой способ рыбалки тоже иногда практикуется современными африканцами.

Исследование показало, что поведение людей среднего каменного века было гибким. Они не были фанатичными приверженцами какого-то одного способа добычи пропитания и не были готовы умирать за завещанные предками 80% полорогих в рационе. Если на ужин не было антилопы, запекали пару сомов.

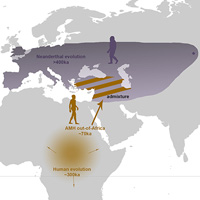

В заключительной части статьи авторы позволили себе немного пофантазировать о том, как такая поведенческая пластичность могла влиять на миграционный потенциал древних африканских сапиенсов. И, в частности, на их способность выбираться за пределы африканского континента. Известно, что отдельные группы сапиенсов неоднократно выходили из Африки еще до извержения Тобы. Но самый главный исход, давший начало современному внеафриканскому человечеству, произошел позже, около 60 000 лет назад (см. Данные археологии и генетики свидетельствуют о многократных попытках африканских сапиенсов заселить Евразию, «Элементы», 12.12.2017). Принято считать, что исходы были приурочены к периодам влажного климата, когда открывались «зеленые коридоры», облегчавшие переходы через пустыни. Но если люди среднего каменного века могли выживать и кормиться рыбой в руслах пересыхающих сезонных рек, то такие русла могли служить миграционными магистралями. Вычерпав всю рыбу из одной лужи, люди должны были искать следующую. По мнению авторов, из их результатов следует, что дальние миграции могли происходить не только в дождливые, но и в засушливые периоды.

Эти гипотетические рассуждения в статье подаются вполне корректно и скромно, без всякой категоричности. Авторы также подчеркивают, что обитатели SM1, скорее всего, не имели отношения к той популяции, которая вышла из Африки 60 000 лет назад и впоследствии расселилась по всему миру. К сожалению, это не помешало некоторым новостным изданиям опубликовать броские, но никак не связанные с реальностью сообщения о том, что «суперизвержение вулкана Тоба заставило древних людей мигрировать из Африки».

Источник: John Kappelman, Lawrence C. Todd, Christopher A. Davis, Thure E. Cerling, Mulugeta Feseha, Abebe Getahun, Racheal Johnsen, Marvin Kay, Gary A. Kocurek, Brett A. Nachman, Agazi Negash, Tewabe Negash, Kaedan O’Brien, Michael Pante, Minghua Ren, Eugene I. Smith, Neil J. Tabor, Dereje Tewabe, Hong Wang, Deming Yang, Solomon Yirga, Jordan W. Crowell, Matthew F. Fanuka, Teshager Habtie, Jayde N. Hirniak, Carla Klehm, Natalia D. Loewen, Sahleselasie Melaku, Sierra M. Melton, Timothy S. Myers, Sarah Millonig, Megan C. Plummer, Keenan J. Riordan, Nicholas A. Rosenau, Anne Skinner, Abraham K. Thompson, Lindsey M. Trombetta, Adrienne Witzel, Ephrem Assefa, Maria Bodansky, Ayenachew A. Desta, Christopher J. Campisano, Daniel Dalmas, Connor Elliott, Metasebia Endalamaw, Nicholas J. Ford, Frederick Foster, Tomas Getachew, Yibai Li Haney, Brittney H. Ingram, Jonayah Jackson, Curtis W. Marean, Sissi Mattox, Karla de la Cruz Medina, Gebretsadkan Mulubrhan, Keri Porter, Alexis Roberts, Perla Santillan, Alaric Sollenberger, Julia Sponholtz, Jessica Valdes, Lani Wyman, Meklit Yadeta & Sierra Yanny. Adaptive foraging behaviours in the Horn of Africa during Toba supereruption // Nature. 2024. DOI: 10.1038/s41586-024-07208-3.

См. также:

1) Сапиенсы заселили неандертальскую Европу с третьей попытки, «Элементы», 26.05.2023.

2) На севере Аравийского полуострова найдены пять сменяющих друг друга палеолитических культур, «Элементы», 07.09.2021.

3) В Кении нашли самое древнее на территории Африки человеческое погребение, «Элементы», 10.05.2021.

4) Происхождение человечества в свете новых данных палеоантропологии и генетики, «Элементы», 15.02.2021.

5) Данные археологии и генетики свидетельствуют о многократных попытках африканских сапиенсов заселить Евразию, «Элементы», 12.12.2017.

6) Новые геномные данные позволили уточнить историю заселения Евразии и Австралии, «Элементы», 28.09.2016.

7) В Южной Африке найдена древнейшая мастерская по производству красок, «Элементы», 18.10.2011.

8) Зарождение человеческой культуры в Африке проходило в два этапа, «Элементы», 05.11.2008.

-

Исследование показало, что поведение людей среднего каменного века было гибким. Они не были фанатичными приверженцами какого-то одного способа добычи пропитания и не были готовы умирать за завещанные предками 80% полорогих в рационе. Если на ужин не было антилопы, запекали пару сомов.

Ну допустим часть людей выбралась за пределы африканского континента. Антилоп там нет, сомов похоже тоже, какие-то новые животные на которых непонятно как охотится и где запекать. "Пойдем-ка назад" - сказал самый умный из них и они вернулись.

В заключительной части статьи авторы позволили себе немного пофантазировать о том, как такая поведенческая пластичность могла влиять на миграционный потенциал древних африканских сапиенсов. И, в частности, на их способность выбираться за пределы африканского континента.-

Вот они шли, шли и пересекли забор - с одной стороны забора антилопы и сомы, с другой - какие-то совершенно другие звери, вообще на антилоп и сомов непохожие, с которыми вообще непонятно что делать. Причём забор этот они пересекли маршем, как только увидели, на разведку туда ни разу не заглядывали.

Так, что ли?-

Так, что ли?

Нет, не так. Они перешли в другую климатическую зону, а там другие биоценозы, как из есть-пить. что одевать непонятно. Если бы они шли на восток вдоль одной климатической зоны, то было бы нормально - пришли бы в Индию, а там снова слоны. Причем слоны тоже до этого шли этой же дорогой, а на север слоны не шли поэтому на севере нет слонов!-

Они перешли в другую климатическую зону,

Ещё раз - там забор был между двумя климатическими зонами? Каньон, залитый ядовитой лавой?

Не бывает резких границ. И поэтому возможны адаптации.-

Ну опишите кратко, как кочевники-скотоводы, будут адаптироваться в тайге? Лошади начнут хвою с елок есть? Чтобы адаптироваться нужно полностью сменить образ жизни: из охотника на оленей стать охотником на тюленей, на это тысячи лет уходят.

-

Какие, на фиг, кочевники-скотоводы? Речь про охотников-собирателей. Ну и вот это -

из охотника на оленей стать охотником на тюленей, на это тысячи лет уходят

- это, конечно, шедевр. Львам в Намибе не рассказывайте только - засмеют. По-своему, по-львиному.-

Какие, на фиг, кочевники-скотоводы?

Я вам привел как более современный пример трудностей со сменой уклада жизни, чтобы вам было понятнее, раз вы все спрашиваете и спрашиваете.... в случае с охотниками-собирателями будет аналогично при переходе к жизни в другом биоценозе - все старые навыки охоты и собирательства станут бесполезными, а новые приобрести не удастся.

-

-

-

-

-

-

-

Первые переселенцы из Англии, прибывшие к берегам Америки в 1620 году на судне «Мэйфлауэр». Они высадились после тяжёлого плавания по штормовому океану в нынешнем штате Массачусетс морозным ноябрьским днём и основали Плимутскую колонию.

Более половины из примерно сотни прибывших не смогли пережить суровую зиму и погибли от холода, голода и болезней. Выжившие основали колонию и весной, с помощью местных индейцев, прежде всего скванто (которые научили их, какие культуры и каким образом выращивать в местной почве), приступили к обработке земли. Неожиданно богатый урожай стал наградой за их усилия.

Казалось бы не каменного века люди, а без помощи местного населения, чуть с голоду не перемерли, потому что не знали что в новом биоценозе есть-пить, одевать и как импортозаместить курицу индейкой!-

Если бы не было индейцев, европейцы все равно бы колонизировали Америку. Умерло бы немного больше народу. Пришел бы следующий корабль и следующий. Так в сущности и было.

-

Если бы не было индейцев, европейцы все равно бы колонизировали Америку. Умерло бы немного больше народу. Пришел бы следующий корабль и следующий. Так в сущности и было.

С кораблями приплыли и европейские болезни. Индейцы от них погибали пачками, по 90%, вот и западные европейцы могли осесть. А так, индейцы совсем не жаждали отдавать свои земли западным европейцам. В тропической Африке наоборот, европейцев в джунглях косили болезни.

Викинги приплыли в Америку, но не смогли закрепится.

А не приплыли бы западные европейцы в Америку, мож и запад не доминировал на столетия. Весь Запад развивался на морской торговле. До того Венеция, Константинополь - Стамбул.-

С кораблями приплыли и европейские болезни. Индейцы от них погибали пачками, по 90%, вот и западные европейцы могли осесть.

Азиаты в Европу тоже с чумой приезжали, но итальянцы придумали Каранти́н (итал. quarantena — «сорок дней»), а Индейцы просто "руки не мыли" - образовашки не хватило.-

Ацтеки усилили человеческие жертвоприношения своим богам. Не помогло. Европейцы то же поначалу мало что понимали про чуму. Но средневековые приспособление "доктор шнабель" из восковой одежды и с клювом на голове наверное таки помогало. Блохи переносчики чумы не залезали, может даже воздух фильтровался. А еще воры опрыскивали себя настоем из ароматных трав и заходили в пустые жилища погибших.

-

-

-

"Пойдем-ка назад" - сказал самый умный из них и они вернулись.Так значит самые умные остались в Африке.

Антилоп там нет, сомов похоже тоже, какие-то новые животные на которых непонятно как охотится и где запекать.Чего тут непонятного? Сразу видно, что вы не из тех, кто остался в Африке. Стреляй во все, что движется и тащи на костер.

Найдены также кости бородавочника, жирафа, обезьян, кроликов, грызунов, птиц, змей, ящериц и лягушек.Хорошо. Бородавочника, жирафа, обезьяну вычеркиваем. При этом для бородавочника и для обезьяны существовали местные аналоги по импортозамещению.

-

Стреляй во все, что движется и тащи на костер.

В бегемота или носорога особенно нужно стрелять... желательно вблизи костра, а то тащить потом тяжело!

В средиземном море водится рыба Фугу - стреляй ешь ))) Сразу видно, что вы любитель острых ощущений!и для обезьяны существовали местные аналоги по импортозамещению.

Это были местные народы не вставшие сколнен? Теряюсь в догадках.-

В бегемота или носорога особенно нужно стрелять... желательно вблизи костра, а то тащить потом тяжело!

Вас что, с каменным резаком не научили обращаться? Тушу надо расчленить.В средиземном море водится рыба Фугу - стреляй ешь ))) Сразу видно, что вы любитель острых ощущений!

Сразу видно, что вы ее не ловили и не готовили, а опираетесь исключительно на чужое мнение. Когда пигмей, вооруженный копьем, идет охотиться на слона, он просто хочет кушать.Это были местные народы не вставшие сколнен? Теряюсь в догадках.

Неандертальцы там водились.

-

Антилоп там нет, сомов похоже тоже, какие-то новые животныеТам забор построили лишь 10 лет назад, для беженцев с Африки. А так, вся фауна и флора та же. Северная Африка - Синай - Израиль. Климат меняется примерно в северном Израиле, более типично умеренная фауна и флора. С Африканским Рогом и Аравийском полуострове по тяжелее. Но то же примерно похожие условия. Наверное больше разницы будет поднимаясь верх по эфиопским горам.

И да, везде суровый засушливый жаркий климат. Слонов там близко нет. За то пустинные антилопы ориксы, которых поймать трудно. Реки далеко друг от друга, Нил, например. Но если использовать морские ресурсы, то везде одно и то же.

Фугу - Япония.

фрагменты исходной корки пластаколки (??)

лишь через спустя несколько тысячелетийм.б., убрать лишнее?.. :)

***

А по сабжу: вот эти вулканогенные образцы, значит, могли как-то мигрировать и перемешиваться, а вот этот человечий мусор так и оставался лежать недвижим всё время... Оооокеееей. Японел. :з

-

Да, микроскопические частицы разносятся и водой, и ветром с большей легкостью, чем крупные камни и кости.

-

Бааааа!

Я-то думал там килограммовые, ну или на худой конец граммовые стекляшки, а оно эвона как... микрометровые кусочки... ¬¬

Это ж какая Мегачуйка должна иметься, чтобы начать искать такую микромелочь! Завидую чёрной завистью сильно я таким - всему их скопу!! <З

З.Ы. Залез я в сапплементари... (Supl.Note2, Supl.Table4, Ext.Fig.6 - особенный интерес представляют.)

1. Состав бусиков варьирует и вписывается не только в событие с Тобой...

2. Смотрели корреляции (по хим.составу) по базам данных ИЗВЕСТНЫХ извержений...

3. Авторам так захотелось: "However, we prefer a correlation with the YTT" (с). И имеют право! :з

(4). На Рис.2 в одной и той же траншее всё перемешано: более молодые сидят и наверху и внизу; более старые также сидят и внизу и вверху... И это лишь одна из траншей!..

-

Ну пусть не суперизвержение, но значит какая-то другая дрянь заставила. От хорошей жизни никто, никуда не мигрирует. Так что журналюшки не сильно ошиблись.

-

Коренной причиной Великого переселения народов было очередное похолодание, начавшееся в III в. Оно не привело к оледенению, но зимы стали длиннее, влаги меньше и, как следствие, пастбища хуже. Поэтому скотоводы-хунну были вынуждены искать новые земли, вытесняя или подчиняя уже обитавшие там народы.

Учебник истории 6-го класса средней школы!

https://www.yaklass.ru/p/history/6-klass/drevnie-zhiteli-nashei-rodiny-6562224/narody-i-gosudarstva-6594197/re-e0d7f0b0- e213-461f-bb7a-a3aa9a06e9ca -

Теперь всё сводит к климату. Россия то же следует мировым трендам, даже если бред.

А ещё ослабление Рима так и манила варваров переселится к ним. Часть земель на Балканах были просто пустыми. А в Азии свои процессы. Хунну искали новые земли далеко не только по нужде. Например великий Чингизхан разъезжал туда сюда не из за засухи, зим, влаги и плохих пастбищ. А потому, что объединил всех монголов под одним знаменем и как пленник был знаком с достижениями китайской цивилизации.-

Древние люди не знали географии, мир для них кончался за пределами нескольких сотен километров от их пещеры, которые они могли преодолеть пешком. Разъезжать или переплывать они не могли.

Например великий Чингизхан разъезжал туда сюда не из за засухи, зим, влаги и плохих пастбищ.

Потому что в ясе Чингисхана было написано:

Запрещено заключать мир с любым врагом, пока этот враг не побежден или не сдался. За убийство посла – ответит смертью все племя убийцы.

а славяне как известно убили монгольских послов, предлагавших им сдаться.

И рабы монгольcкой империи тоже были нужны:

В 1260 монголы продолжил завоевания из Сирии на юг — в Палестину, захватив Баальбек, аль-Субейба и Аджлун, монголы вошли в Самарию и жестоко расправились с Айюбидским гарнизоном Наблуса. Далее монгольские отряды беспрепятственно заняли Газу.

В 1297 году в крупном сражении у Дели монголы одержали победу над индийцами, но из-за тяжёлых потерь отступили. В 1299 году Ала уд-Дин Хальджи совершил поход в улус. После долгого отступления, монголы атаковали и разбили часть его войск, погиб индийский генерал Зафар Хан. После этого монголы совершили быструю атаку, дошли до Дели и разорили и сам город, и его окрестности.

А вот на римскую империю монголы нападать боялись, хотя стояли в 50 км от Вены.-

Австралийские аборигены 40 000 лет назад как то приплыли в Австралию, хотя по приходу европейцев были одним из самых примитивных народов. Хотя верхний а не средний палеолит.

Может потому что иногда таки терпели поражения. Монголы имели хорошую разведку и знали, что надо. Перед мусульманамы выкрикивали богохульные слава, чтоб те разозлились и те безрассудно побежали вперёд, забыв о дисциплине.

Ну в общем такие мероприятия наверное таки нельзя объяснить изменением климата, типа пастбища охудели. Про хунну просто меньше известно, но занимались тем же. У Гитлера и Наполеона то же, наверное неурожаи, лебенсраум понадобился.-

Прежде, чем Наполеон повел свою Великую армию на Российскую империю, последняя четырежды отправляла своих чудо-богатырей в Западную Европу на борьбу с корсиканским чудовищем и собиралась сделать это в пятый раз, собрав на своей границе три большие армии вторжения... Тоже, наверное, Александру I чего-то не хватало...

-

-

-

Ничто не мешало и людям уйти "куда-то" (за копытными). Никакой "оседлости" тогда не было и в помине... Но выгоднее было остаться и использовать предоставленный природой шанс, то есть засуху... Вынужденно - временно...

Неандертальцы, сапиенсы, денисовцы

-

12.11.2025Отсеквенирован геном раннего денисовцаАлександр Марков • Новости науки

12.11.2025Отсеквенирован геном раннего денисовцаАлександр Марков • Новости науки -

11.06.2025Раскопки в Южной галерее Денисовой пещеры уточнили хронологию заселения АлтаяАлександр Марков • Новости науки

11.06.2025Раскопки в Южной галерее Денисовой пещеры уточнили хронологию заселения АлтаяАлександр Марков • Новости науки

-

07.04.2025300 тысяч лет назад наши предки получили 20% генов от другого вида людейАлександр Марков • Новости науки

07.04.2025300 тысяч лет назад наши предки получили 20% генов от другого вида людейАлександр Марков • Новости науки

-

22.07.2024Денисовцы прожили в Тибете более ста тысяч летАлександр Марков • Новости науки

22.07.2024Денисовцы прожили в Тибете более ста тысяч летАлександр Марков • Новости науки

-

03.06.2024Неандертальцы заботились о детях меньше, чем сапиенсыЕлена Наймарк • Новости науки

03.06.2024Неандертальцы заботились о детях меньше, чем сапиенсыЕлена Наймарк • Новости науки

-

08.04.2024Рыбалка помогла древним африканцам пережить извержение супервулкана ТобаАлександр Марков • Новости науки

08.04.2024Рыбалка помогла древним африканцам пережить извержение супервулкана ТобаАлександр Марков • Новости науки

-

19.02.2024Сапиенсы жили на севере Европы уже 45 000 лет назадАлександр Марков • Новости науки

19.02.2024Сапиенсы жили на севере Европы уже 45 000 лет назадАлександр Марков • Новости науки

-

04.01.2024Неандертальские гены помогли сапиенсам, вышедшим из Африки, перенастроить циркадный ритмАлександр Марков • Новости науки

04.01.2024Неандертальские гены помогли сапиенсам, вышедшим из Африки, перенастроить циркадный ритмАлександр Марков • Новости науки

-

24.10.2022Поздние алтайские неандертальцы были малочисленны и патрилокальныАлександр Марков • Новости науки

24.10.2022Поздние алтайские неандертальцы были малочисленны и патрилокальныАлександр Марков • Новости науки

-

04.10.2022Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2022Елена Наймарк • Новости науки

04.10.2022Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2022Елена Наймарк • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Раскопки на стоянке Шинфа-Метема 1. Фото John Kappelman с сайта washingtonpost.com