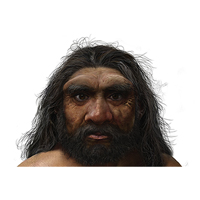

Поздние алтайские неандертальцы были малочисленны и патрилокальны

Международному коллективу палеогенетиков удалось извлечь из неандертальских зубов и обломков костей, найденных в двух алтайских пещерах (Чагырской и Окладникова), ядерные геномы 14 неандертальцев, живших 50–60 тысяч лет назад. Все они принадлежали к одной популяции, близкой к восточноевропейским неандертальцам и отличавшейся от более древних алтайских неандертальцев из Денисовой пещеры. Это говорит как минимум о двух волнах заселения неандертальцами Алтая. Среди 12 индивидов из Чагырской пещеры есть близкие родственники, в том числе отец и дочь. Все 12 чагырских неандертальцев, по-видимому, жили в одно время и принадлежали к одному сообществу. Сравнительный анализ геномов позволил сделать ряд выводов об общественном устройстве поздних алтайских неандертальцев. Они, вероятно, жили небольшими разрозненными группами, были очень малочисленными и патрилокальными, то есть мужчины оставались в своей группе, а молодые женщины уходили к чужим.

Первый неандертальский ядерный геном был вчерне прочтен в 2010 году (см: Геном неандертальцев прочтен: неандертальцы оставили след в генах современных людей, «Элементы», 10.05.2010). С тех пор число неандертальских геномов, отсеквенированных с той или иной степенью полноты (см. coverage), выросло до 18. Кости, из которых удалось выделить достаточное количество ДНК для расшифровки ядерных геномов, происходят из 14 местонахождений, разбросанных по всему обширному ареалу неандертальцев от Гибралтара до Алтая (рис. 1).

Эти бесценные палеогенетические данные позволили выяснить много интригующих подробностей об эволюции поздних Homo, истории неандертальских популяций и гибридизации неандертальцев с сапиенсами и денисовцами. Значительно меньше удалось узнать об общественном устройстве неандертальцев, то есть о том, как были организованы их группы и связи между ними. Палеогенетика в принципе может отвечать на такие вопросы, но для надежных выводов, например, о характере родственных связей внутри групп и между группами нужны геномные данные именно по целым группам совместно проживавших людей, а не по отдельным индивидам из разных эпох и регионов. Например, когда удалось прочесть фрагменты митохондриальной ДНК сразу 12 неандертальцев из пещеры Эль-Сидрон, погибших, судя по археологическому контексту, одновременно, это позволило обосновать гипотезу о патрилокальности неандертальцев (см. Patrilocal residence), то есть о том, что мужчины оставались в родном сообществе, а молодые женщины присоединялись к чужим группам (см.: Неандертальцы жили маленькими группами и ели друг друга, «Элементы», 13.01.2011). Впрочем, фрагментов мтДНК недостаточно для уверенных выводов, для этого нужны данные по ядерным геномам.

Именно такие данные — ядерные геномы 14 индивидов, многие из которых жили одновременно в одном месте, а некоторые даже приходились друг другу близкой родней, — удалось получить международному исследовательскому коллективу, в состав которого входит Нобелевский лауреат Сванте Пэабо (см.: Нобелевская премия по физиологии и медицине — 2022, «Элементы», 04.10.2022). Геномы удалось извлечь из неандертальских зубов и костей, найденных российскими археологами в двух алтайских пещерах: Окладникова (2 генома) и Чагырской (12 геномов). Таким образом, общее число неандертальских ядерных геномов разом увеличилось с 18 до 32.

Следы присутствия неандертальцев в Чагырской пещере приурочены к отложениям, сформировавшимся в течение непродолжительного времени (несколько тысячелетий или менее) в интервале от 51 до 59 тысяч лет назад. В пещере Окладникова с датировками похуже, но неандертальцы там жили, скорее всего, примерно в то же время. Среднепалеолитические орудия, найденные в обеих пещерах, относятся к особому «сибирячихинскому» варианту среднего палеолита Алтая. Они сходны с неандертальскими орудиями из Восточной и Центральной Европы (см. Микокская индустрия) и отличаются от среднепалеолитических орудий из знаменитой Денисовой пещеры, где неандертальцы тоже жили, но раньше: от 190 до 90 тысяч лет назад (см.: Уточнены датировки археологических находок в Денисовой пещере, «Элементы», 04.02.2019).

Изучение опубликованного ранее генома Chagyrskaya 8 показало, что этот индивид и неандертальская женщина из Денисовой пещеры, жившая 120 тысяч лет назад (Denisova 5, см.: Между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляция, «Элементы», 03.02.2014), принадлежали к разным неандертальским популяциям. Зато неандертальская мать метиски Denisova 11, жившей примерно 90 тысяч лет назад (см.: Прочтен геном доисторической женщины, чьим отцом был денисовец, а матерью — неандерталка, «Элементы», 04.09.2018), была ближе к Chagyrskaya 8, чем ко всем прочим неандертальцам. Таким образом, на Алтай в разное время приходили представители как минимум двух разных неандертальских популяций. Приходили они, очевидно, с запада, потому что восточнее Алтая бесспорных следов неандертальского присутствия пока не обнаружено. Первая волна мигрантов, представленная геномом Denisova 5, сильно отличалась от всех остальных неадертальцев с известными геномами, а вторая (Chagyrskaya 8 и мать Denisova 11) была близка к восточноевропейским неандертальцам. Новые геномы, описанные в обсуждаемой статье, принадлежат, как и следовало ожидать, ко второй волне.

В большинстве изученных костей сохранилось не очень много древней ДНК, да и та в основном — митохондриальная. Поэтому авторам пришлось прибегнуть к самым изощренным методам вылавливания аутентичных фрагментов древней ядерной ДНК (суть подхода описана в статье M. L. Carpenter et al., 2013. Pulling out the 1%: Whole-Genome Capture for the Targeted Enrichment of Ancient DNA Sequencing Libraries). И всё равно для большинства новых геномов удалось получить лишь фрагментарные данные (покрытие от 12,3 до 0,04; рис. 1, внизу). Но и этого хватило для важных выводов, а в дальнейшем качество прочтения этих геномов, скорее всего, удастся повысить.

Для начала исследователи проверили изучаемую выборку на предмет наличия в ней близких родственников. Качество геномных данных позволило различить четыре уровня родства: 1) полная идентичность (это значит, что две сравниваемые косточки, скорее всего, принадлежат одному и тому же индивиду или монозиготным близнецам), 2) родство первой степени (примерно 50% идентичной ДНК: родитель/ребенок или сиблинги), 3) родство второй степени (25%; дядя/племянник, дед/внучка и т. д.), 4) «неродственники», к которым из-за неполноты данных пришлось отнести всех индивидов, связанных более отдаленными родственными узами, чем родство второй степени. Кроме того, для определения родства использовалась гетероплазмия — наличие у одного индивида двух разных вариантов мтДНК. Гетероплазмия передается по материнской линии, но редко сохраняется дольше, чем два-три поколения. Поэтому если у двух индивидов обнаруживается одинаковая гетероплазмия, это указывает на наличие недавнего общего предка по женской линии.

В итоге выяснилось, что 18 зубов и костных фрагментов, из которых удалось выделить ядерную ДНК, принадлежат 14 особям — восьмерым мужчинам и шестерым женщинам (рис. 2). Три индивида представлены более чем одной косточкой. Например, мальчик 9–15 лет Chagyrskaya G представлен одним молочным и двумя постоянными зубами. А ранее прочтенный геном из фаланги пальца руки Chagyrskaya 8 был повторно извлечен из зуба Chagyrskaya 12 (этот индивид женского пола теперь обозначается Chagyrskaya F).

Рис. 2. Неандертальцы из двух алтайских пещер и их родственные связи. Круги — женщины, квадраты — мужчины. В маленьких кругах — условные номера отдельных зубов или костей, из которых удалось выделить фрагменты ядерного генома. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Самое интересное, что среди 12 индивидов из Чагырской пещеры обнаружилось несколько близких родственников. Мужчина Chagyrskaya D был родным отцом девочки-подростка Chagyrskaya H (родство первой степени в сочетании с различающимися вариантами мтДНК не оставляет других вариантов). Тот же мужчина приходился родственником первой степени индивиду Chagyrskaya E, и оба они, судя по общей гетероплазмии, состояли в довольно близком родстве по материнской линии с мужчиной Chagyrskaya C (впрочем, у авторов нет полной уверенности, что D и E — это два разных индивида). Наконец, женщина Chagyrskaya L и мальчик-подросток Chagyrskaya A были связаны родством второй степени.

Наличие в выборке близких родственников доказывает, что по крайней мере некоторые из этих 12 неандертальцев жили в одно и то же время (а не с промежутками в века или тысячелетия). Более того, распределение генетических различий между индивидами хорошо согласуется с гипотезой о том, что все они были членами одного сообщества.

Индивиды из пещеры Окладникова не состояли в близком родстве ни друг с другом, ни с неандертальцами из Чагырской. Но какие-то связи между обитателями двух пещер все-таки, по-видимому, были, потому что у индивидов Okladnikov B и Chagyrskaya G одинаковая мтДНК. Кроме того, некоторые образцы неандертальской мтДНК из грунта Чагырской пещеры, исследовавшиеся ранее, больше похожи на мтДНК индивида Okladnikov A, чем любого из обитателей Чагырской.

Все новые ядерные геномы больше похожи на качественно прочтенный геном Chagyrskaya 8, чем на другие неандертальские геномы. При этом они ближе к хорватскому неандертальцу Vindija 33.19, чем к женщине из Денисовой пещеры Denisova 5. По-видимому, все 14 геномов представляют одну и ту же неандертальскую популяцию. Ни в одном из них нет следов недавнего привноса генов от какой-то другой популяции неандертальцев. Правда, удалось обнаружить небольшой (0,09%) привнос денисовских генов в результате гибридизации, произошедшей за 30000 ± 18000 лет до времени жизни чагырских неандертальцев.

Для восьми индивидов из Чагырской пещеры с наиболее качественно прочтенными геномами удалось оценить общий уровень гомозиготности, а также распределение длин фрагментов генома с полной гомозиготностью. По этим показателям можно судить о численности популяции и частоте близкородственных скрещиваний. Оказалось, что во всех восьми чагырских геномах присутствует много протяженных участков полной гомозиготности: намного больше, чем у современных людей (включая охотников-собирателей из самых удаленных районов) и палеолитических сапиенсов (см.: Геномы людей из Сунгиря рассказали о репродуктивном поведении верхнепалеолитических охотников, «Элементы», 08.11.2017). Примерно такая же картина наблюдается у горных горилл — исчезающего вида (или подвида) приматов. Горные гориллы живут небольшими группами по 4–20 особей, но с родственниками первой и второй степени обычно не спариваются. Высокая гомозиготность у них объясняется крайне низкой численностью популяции, из-за которой все горные гориллы приходятся друг другу не очень дальней родней. По-видимому, в таком же положении находились и неандертальцы из Чагырской пещеры. Если бы дело было в эпизодических близкородственных скрещиваниях, то индивиды контрастно различались бы по уровню гомозиготности. Поскольку это не так, лучшим объяснением высокой гомозиготности является крайняя малочисленность популяции. Кстати, в свете новых данных становится ясно, что высокая гомозиготность Denisova 5, которая была интерпретирована как результат близкого (второй степени) родства ее родителей (см.: Между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляция, «Элементы», 03.02.2014), в принципе тоже может объясняться не инцестом, а малочисленностью популяции древних алтайских неандертальцев.

Еще один важный вывод удалось сделать на основе сравнения разнообразия мтДНК и Y-хромосом у неандертальцев из Чагырской пещеры. Оказалось, что варианты мтДНК у них намного разнообразнее, чем Y-хромосомы. Случайно выбранная пара чагырских Y-хромосом восходит к общему предку, жившему всего-навсего 450 лет назад, а случайно выбранная пара митохондриальных геномов — к общей прародительнице, жившей 4350 лет назад. Это в принципе можно объяснить по-разному, например, тем, что потомство оставлял лишь небольшой процент мужчин, а остальные умирали бездетными. Однако авторы при помощи моделирования показали, что самым правдоподобным объяснением наблюдаемого распределения сходств и различий мтДНК и Y-хромосом является патрилокальность (более 60% молодых женщин уходили в другие сообщества, а мужчины оставались в родной группе) в сочетании с небольшим размером сообществ (порядка 20 особей). Таким образом, гипотеза о патрилокальности неандертальцев получила новое подтверждение.

Исследование показало, что палеогенетика способна многое рассказать об общественном устройстве древних человеческих популяций. Мы узнали, что поздние алтайские неандертальцы были крайне малочисленны и жили небольшими группами, родственные связи между которыми поддерживались за счет женской миграции. К сожалению, пока неясно, в какой мере эти выводы приложимы к другим неандертальским популяциям. Не исключено, что особенности алтайских неандертальцев отчасти объясняются изоляцией и непростыми условиями жизни в самом дальнем восточном углу неандертальского ареала. Например, у хорватских неандертальцев уровень гомозиготности ниже, чем у алтайских, что может указывать на более высокую численность популяции.

Источник: Laurits Skov, Stéphane Peyrégne, Divyaratan Popli, Leonardo N. M. Iasi, Thibaut Devièse, Viviane Slon, Elena I. Zavala, Mateja Hajdinjak, Arev P. Sümer, Steffi Grote, Alba Bossoms Mesa, David López Herráez, Birgit Nickel, Sarah Nagel, Julia Richter, Elena Essel, Marie Gansauge, Anna Schmidt, Petra Korlević, Daniel Comeskey, Anatoly P. Derevianko, Aliona Kharevich, Sergey V. Markin, Sahra Talamo, Katerina Douka, Maciej T. Krajcarz, Richard G. Roberts, Thomas Higham, Bence Viola, Andrey I. Krivoshapkin, Kseniya A. Kolobova, Janet Kelso, Matthias Meyer, Svante Pääbo & Benjamin M. Peter. Genetic insights into the social organization of Neanderthals // Nature. 2022. DOI: 10.1038/s41586-022-05283-y.

См. также:

1) Неандертальцы жили маленькими группами и ели друг друга, «Элементы», 13.01.2011.

2) Геном денисовского человека отсеквенирован с высокой точностью, «Элементы», 06.09.2012.

3) Между сапиенсами и неандертальцами существовала частичная репродуктивная изоляция, «Элементы», 03.02.2014.

4) Геномы людей из Сунгиря рассказали о репродуктивном поведении верхнепалеолитических охотников, «Элементы», 08.11.2017.

И это не обязательно может быть связано с малочисленностью популяции: это может быть следствием особой формы семьи, когда половые партнёры ищутся лишь из заданной (заданных) групп и только. Такая система - широко распространена у аборигенов Австралии и Тасмании. Называется дуальный групповой брак. Это когда полового партнёра можно брать только из одной (дуальной группы). Известны также 3, 4-х и 8-ми - классовые групповые браки. Там людей побольше, но всё равно популяция, внутри которой допускаются половые контакты - мала и этим тоже вполне можно объяснить высокую степень гомозиготности неандертальцев, а не малочисленностью их популяций.

Причём такие относительно малочисленные группы, внутри которых допускается половой контакт, никак не связаны с низкой плотностью населения: это, скорее всего, просто следствие особенностей социально-экономического развития, которое сделало выгодным (на определённом этапе развития) формирование именно таких соответствующих типов семьи (со всеми их недостатками и преимуществами).

-

У австралийских аборигенов, кажется, запрещены браки с членами своей группы, и система работает в прямо противоположную сторону

-

Да. Эти группы называются фратриями. Например, в случае дуального группового брака 2 фратрии друг по отношению являются супружними и, тем самым, образуют вместе более крупную группу. Таким образом, половые контакты разрешены только внутри этой (более крупной) группы (при дуальном групповом браке).

При 3-х (и более) классовом браке - брачная система получается сложнее, но смысл - тот же: половые контакты возможны (в определённом порядке) только между членами 3 (и более фратрий).

Всё это - тоже очень сильно ограничивает круг половых партнёров и подобные брачные классы вполне могли объяснить высокую гомозиготность неандертальцев.

П.С.: а при родовой организации общества ограничения по выбору половых контактов (у данной фратрии) полностью исчезают (тем самым. фратрия превращается в род). И вот тут то гомозиготность и должна резко сократиться. Впрочем, чем больше число классов группового брака - тем гомозиготность тоже должна быть меньше.

В общем, такую древнюю форму семейной организации (как брачно-классовый групповой брак) тоже нужно обязательно учитывать в выводах относительно размеров популяций неандертальцев, исходя из данных по степени гомозиготности: при одной и той же степени гомозиготности, но в зависимости от числа брачных классов и от того, есть ли они вообще - будут получаться совершенно разные выводы об эффективном размере популяции. Это при том, что реальный размер популяции будет один и тот же.

Авторы первоисточника, скорее всего, просто не знают о существовании в древности фратрий и соответствующих форм группового брака.

-

-

По-моему, в принципе, очень верно сказано! Хотя, и жестковато :) Я бы прям так наотмашь пожалел бы генетиков рубить: кое-что всё-таки дают полезного :)

В отношении эволюции разных форм семьи у человека (в частности, того, что известно из этнографии) - есть замечательная, очень глубокая и всесторонняя книжка

Семёнов Ю. И. 1974. Происхождение брака и семьи. Мысль: М., http://book.tr200.net/v.php?id=648064 . -

Форм половых коммуникаций - бесконечное количество, это не биологически детерминированная вещь, а культурно.

Ну, если предложение «поужинать в ресторане» или выпить чашечку чаю дома это разные культурные «формы половых коммуникаций», то может быть вы и близки к истине…Про аборигенов мы знаем из литературного творчества антропологов, причем в разных племенах могут существовать, и существуют разные паттерны культуры половой близости. Именно поэтому все эти генетические реконструкции - просто литература

То есть литературное творчество антропологов вы принимаете, а таковое генетиков на дух не переносите?

Форм половых коммуникаций - бесконечное количествоНа самом деле форм «половых коммуникаций» не так уж и много и скорее всего все они имеют аналоги среди животных видов. Ибо имеют биологические корни, даже если социально обусловлены…

-

"биологические корни" - это что такое? Что касается "половой коммуникации", то надо сначала узнать, когда появилась менструация и гимен у наших "предков". Обе эти вещи крайне ярко выбиваются из "биологии"

-

надо сначала узнать, когда появилась менструация и гимен у наших "предков". Обе эти вещи крайне ярко выбиваются из "биологии"

Ну Вы же не считаете их культурным приобретением человечества?-

Конечно я так считаю, других вариантов просто нет. Или вы думаете девственная плева это результат генетических мутаций? )

Нарисуете историю, когда это стало бы полезным приобретением? Без банальщины если, давно опровергнутой.-

я тут "погуглил" тему... И гимен и менструации и отсутствие эструса имеют место не только у хомо...

Про "банальщину" я просто ничего не знаю. Зато знаю, что не все приобретенные признаки являются полезными (или их полезность наука ещё не доказала ?). В отношении потери эструса (=приобретения менструаций) есть очень интересная гипотеза о связи её с семейными отношениями у ранних людей (или даже предлюдей) и решающей роли в становлении человечества...-

Я сомневаюсь, что гимен есть у каких-либо животных, информация в интернете по этому поводу крайне недостоверная. Что касается менструации, то у животных овуляция другая, не скрытая, и кстати, у женщин менструальный цикл при жизни женщин вместе синхронизируется, а без электричества если живут, то еще и с лунными циклами. Насчет гимена, эволюционисты генетического направления давно сдались и говорят, что "это не нужная вещь и случайная". Что касается "ранних людей", то речь может идти только о фантазиях "генных эволюционистов", впрочем вся эта генетическая теория (мутаций) чистая фантастика и навязана миру политическим способом.

-

-

-

-

-

Неандертальцы, сапиенсы, денисовцы

-

12.11.2025Отсеквенирован геном раннего денисовцаАлександр Марков • Новости науки

12.11.2025Отсеквенирован геном раннего денисовцаАлександр Марков • Новости науки -

08.04.2024Рыбалка помогла древним африканцам пережить извержение супервулкана ТобаАлександр Марков • Новости науки

08.04.2024Рыбалка помогла древним африканцам пережить извержение супервулкана ТобаАлександр Марков • Новости науки

-

19.02.2024Сапиенсы жили на севере Европы уже 45 000 лет назадАлександр Марков • Новости науки

19.02.2024Сапиенсы жили на севере Европы уже 45 000 лет назадАлександр Марков • Новости науки

-

04.01.2024Неандертальские гены помогли сапиенсам, вышедшим из Африки, перенастроить циркадный ритмАлександр Марков • Новости науки

04.01.2024Неандертальские гены помогли сапиенсам, вышедшим из Африки, перенастроить циркадный ритмАлександр Марков • Новости науки

-

26.05.2023Сапиенсы заселили неандертальскую Европу с третьей попыткиАлександр Марков • Новости науки

26.05.2023Сапиенсы заселили неандертальскую Европу с третьей попыткиАлександр Марков • Новости науки

-

24.10.2022Поздние алтайские неандертальцы были малочисленны и патрилокальныАлександр Марков • Новости науки

24.10.2022Поздние алтайские неандертальцы были малочисленны и патрилокальныАлександр Марков • Новости науки

-

15.02.2022Сапиенсы начали заселение Европы 55 тысяч лет назадЕлена Наймарк • Новости науки

15.02.2022Сапиенсы начали заселение Европы 55 тысяч лет назадЕлена Наймарк • Новости науки

-

2021Вымершие людиКлайв Финлейсон • Книжный клуб

2021Вымершие людиКлайв Финлейсон • Книжный клуб

-

29.11.2021Уникальные каменные орудия из Денисовой пещеры были изготовлены древнейшими денисовцамиАлександр Марков • Новости науки

29.11.2021Уникальные каменные орудия из Денисовой пещеры были изготовлены древнейшими денисовцамиАлександр Марков • Новости науки

-

05.07.2021Новые антропологические находки в Израиле и в Китае еще больше увеличивают разнообразие древних людейЕлена Наймарк • Новости науки

05.07.2021Новые антропологические находки в Израиле и в Китае еще больше увеличивают разнообразие древних людейЕлена Наймарк • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Прочтенные ядерные геномы неандертальцев: местонахождения (вверху) и распределение по качеству прочтения, начиная с самого качественного генома Denisova 5 (внизу). По вертикальной оси — покрытие (coverage). Серым цветом выделены геномы, опубликованные ранее, включая геном из Чагырской пещеры Chagyrskaya 8, синим — 12 новых геномов из Чагырской (один из них, Chagyrskaya F, принадлежит тому же индивиду, что и Chagyrskaya 8), оранжевым — два новых генома из пещеры Окладникова. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature