Отвергнутые самцы дрозофил становятся агрессивнее и хуже справляются с жизненными трудностями

Ранее было показано, что у самцов дрозофил, отвергнутых самками, усиливается тяга к алкоголю. Как выяснилось, это лишь вершина айсберга. Новые эксперименты показали, что любовные неудачи приводят к целому комплексу поведенческих и физиологических изменений. Отвергнутые самцы становятся необщительными и агрессивными, их сексуальная мотивация растет, а способность переносить жизненные тяготы, такие как голод и окислительный стресс, снижается. Эти изменения связаны с активацией небольшой группы нейронов, чувствительных к мушиному гомологу человеческого нейропептида Y. У людей и других млекопитающих этот нейропептид играет важную роль в системах внутреннего подкрепления и реакции на стресс. Исследование подтвердило, что общие принципы организации этих систем сходны у млекопитающих и мух.

Плодовая мушка дрозофила (Drosophila melanogaster) — важнейший модельный объект, на котором сделано множество открытий в самых разных областях биологии. На дрозофилах изучают в том числе и принципы устройства нейронных контуров, управляющих поведением животных, таких как системы внутреннего подкрепления (см. Reward system) и реакции на стресс (stress response). По-видимому, эти системы существовали уже у общих предков членистоногих и хордовых. Поэтому то, что верно для мухи, может оказаться в какой-то мере верным и для человека.

Ранее было показано, что самцы дрозофил, многократно отвергнутые самками, проявляют повышенную тягу к алкоголю. Об этом важном исследовании рассказано в новости Отвергнутые самками самцы мух ищут утешения в алкоголе («Элементы», 16.03.2012). Эффект связан со снижением уровня нейропептида F (NPF) в мозге отвергнутого самца. Изюминка здесь в том, что NPF дрозофилы гомологичен нейропептиду Y млекопитающих (NPY), про который известно, что он подавляет тягу к алкоголю у спившихся лабораторных млекопитающих (K. Pleil et al., 2015. NPY signaling inhibits extended amygdala CRF neurons to suppress binge alcohol drinking).

Продолжая развивать эту интригующую тему, исследователи из Израиля и США тщательно изучили поведенческие изменения, характерные для отвергнутых самками самцов дрозофил. Помимо прочего, авторы хотели понять, является ли общение с неприступными самками стрессором, вызывающим специфическую реакцию на стресс, или всё можно свести просто к отсутствию вознаграждения (в данном случае секса). Этот вопрос остался не до конца проясненным в «алкогольном» эксперименте.

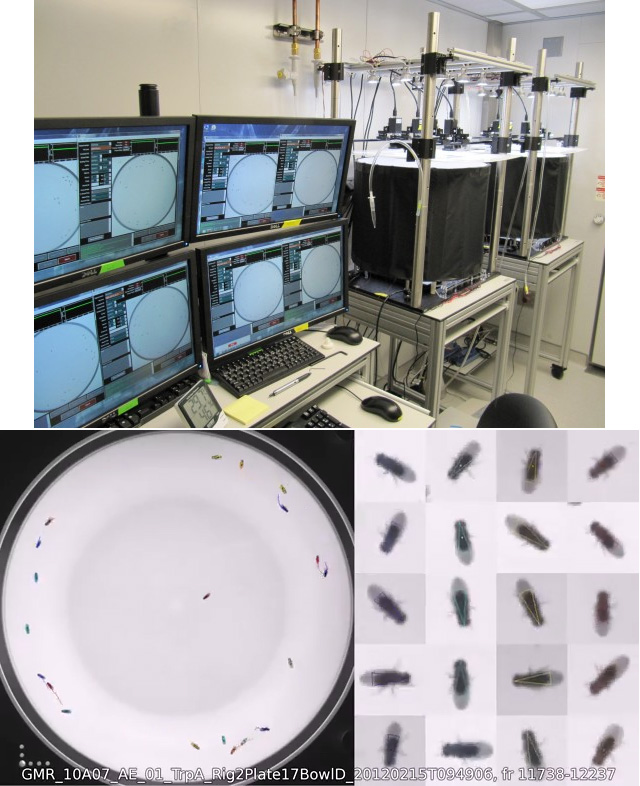

Поведение мух изучали при помощи системы FlyBowl (рис. 1). Она позволяет отслеживать и обсчитывать множество аспектов не только индивидуального, но и социального поведения десятков мух. Сравнивались самцы трех типов, различавшиеся своим жизненным опытом (рис. 2; эта методика также описана в новости Отвергнутые самками самцы мух ищут утешения в алкоголе):

1) Отвергнутые (Rejected). Этих самцов трижды в сутки помещали на один час в камеру с самками, которые незадолго до этого спарились с другим самцом и поэтому отвергали все ухаживания. Издевательство продолжалось четверо суток. Если спаривание все-таки происходило, удачливого любовника исключали из исследования.

2) Сексуально успешные (Mated). Эти самцы общались с девственными самками, которые относились к ухаживаниям благосклонно.

3) Неопытные (в статье и на рис. 2 они обозначены иногда как Naive, а иногда как Virgin, последний термин менее удачен, потому что отвергнутые тоже были девственниками). Эти самцы вообще не видели самок до начала тестирования.

Тестирование состояло в том, что 10 самцов помещали в низкую чашку Петри, где муха может только ходить пешком, и в течение 30 минут регистрировали, а потом анализировали все их телодвижения при помощи системы FlyBowl.

Рис. 2. Схема эксперимента (вверху, пояснения в тексте) и некоторые поведенческие показатели. Верхний ряд графиков показывает, что общая двигательная активность у отвергнутых самцов (Rejected) такая же высокая, как у неопытных (Naive/Virgin), в то время как сексуально успешные самцы (Mated) двигаются меньше. Нижний ряд графиков показывает, что по показателям, характеризующим общительность (мирные контакты с другими самцами), отвергнутые самцы сильно отстают от наивных, а по некоторым из этих показателей они уступают даже сексуально успешным, несмотря на общую вялость последних. Рисунок из обсуждаемой статьи из PLoS Genetics

Выяснилось, что многократные сексуальные неудачи, в отличие от удач, не делают самцов более вялыми. Общая двигательная активность отвергнутых самцов оказалась такой же высокой, как у неопытных, и намного более высокой, чем у сексуально успешных. Совсем другая картина получилась по показателям, характеризующим «общительность», то есть склонность к мирному взаимодействию с другими самцами (приближения, прикосновения, хождение гуськом и т. п.). У отвергнутых самцов эти показатели оказались резко понижены и по сравнению с неопытными, и по сравнению с успешными самцами (хотя последние в целом меньше двигались). Таким образом, отвергнутые самцы не стали менее бодрыми, но стали менее общительными.

Этот вывод подтвердился в ходе более сложного анализа поведенческих данных, показавшего, что отвергнутые самцы не просто ничего специально не делают, чтобы вступить в контакт с другим самцом. Они активно избегают контактов и стараются быть подальше от сородичей. Это видно, в частности, из анализа средних расстояний между мухами. Когда же контакт все-таки происходит, отвергнутые самцы чаще проявляют агрессию по отношению к другим самцам (отталкивают, прогоняют их), чем неопытные и сексуально успешные. Для количественной оценки агрессивности были проведены отдельные тесты (см. ниже).

Таким образом, исследование показало, что поведение отвергнутых значимо отличается от поведения неопытных, которые тоже не имели секса. Это согласуется с предположением о том, что для самцов дрозофил сексуальные неудачи — это не просто отсутствие секса, а настоящий стрессор, комплексная реакция на который включает в себя избегание социальных контактов и рост агрессивности. Показанная ранее тяга к алкоголю сюда тоже хорошо вписывается, потому что такой симптом отмечается у многих животных при стрессе.

Не останавливаясь на достигнутом, исследователи решили выяснить, снижается ли у отвергнутых самцов мотивация. Приходят ли они в уныние, которое иногда называют выученной беспомощностью или «loser-like state»? Теоретически это возможно, но возможен и обратный эффект, то есть усиление мотивации и решимости добиться желаемого. Такое тоже иногда наблюдается у животных, не получивших ожидаемой награды. Результаты «алкогольного» исследования вроде бы намекали, что отвергнутые самцы теряют волю к победе, что проявляется в снижении интенсивности ухаживания за самками. В новой работе это перепроверили на основе гораздо более тщательного и всестороннего анализа поведения. Вывод получился прямо противоположный.

Во-первых, упомянутый выше рост агрессивности противоречит идее «loser-like state». У павших духом животных агрессия, как правило, снижается, а не растет. Дополнительные эксперименты подтвердили, что отвергнутые самцы агрессивнее сексуально успешных. Например, если посадить отвергнутого самца в одну пробирку с успешным, то инициатором примерно 80% агрессивных столкновений становится отвергнутый самец.

Во-вторых, прежние предположения о менее активных ухаживаниях не подтвердились. Самка, недавно спарившаяся с другим самцом, сама по себе малопривлекательна для самцов. Это объясняется действием мужского феромона-антиафродизиака cVA (11-cis-vaccenyl acetate; о нем рассказано в новостях Обнаружены нейроны, отвечающие за отличия мужского поведения от женского, «Элементы», 08.12.2010 и Дофаминовые нейроны нужны мухам, чтобы учиться на ошибках, «Элементы», 10.09.2012). Поэтому самцы, которых готовили на роль «отвергнутых», не так охотно ухаживали за самками, как будущие «успешные», имевшие дело с привлекательными девственницами. Однако это различие постепенно сходило на нет по мере того, как «отвергнутые» привыкали к общению с уже спарившимися самками. Когда же отвергнутым самцам дали возможность поухаживать за девственницами, они делали это даже с большим энтузиазмом, чем неопытные. Спаривание отвергнутого самца с девственницей продолжалось в среднем на 25% (3,5 минуты) дольше, чем у наивного самца. Кроме того, у отвергнутых оказалась повышена экспрессия двух ключевых генов, продукты которых входят в состав семенной жидкости и влияют на рецептивность и яйценоскость самки, тем самым повышая репродуктивный успех самца (Sex-Peptide и Acp-63). Таким образом, отвергнутые самцы вовсе не падают духом, а наоборот, вкладывают больше ресурсов в попытки оставить потомство. В естественных условиях это должно способствовать репродуктивному успеху. В данную схему вписываются и агрессия по отношению к другим самцам, и долгая копуляция, и усиленное производство компонентов семенной жидкости, заставляющих самку откладывать больше яиц и отвергать других самцов. Все это, по мнению авторов, соответствует не «синдрому проигравшего», а состоянию, похожему на фрустрацию, которое порождается конфликтом между высокой сексуальной мотивацией и невозможностью добиться желаемого.

Известно, что стресс может снижать устойчивость животных к различным жизненным тяготам. Исследователи проверили, как отвергнутые, успешные и наивные самцы справляются с двумя видами невзгод: голодом и окислительным стрессом. Для окислительного стресса самцам добавляли в корм гербицид паракват, ну а для голода просто не кормили. Отвергнутые самцы в обоих случаях оказались менее стойкими (быстрее погибали), чем успешные и наивные. Это согласуется с идеей о том, что сексуальные неудачи (но не отсутствие секса как таковое) являются стрессором, снижающим способность животного справляться с другими стрессорами.

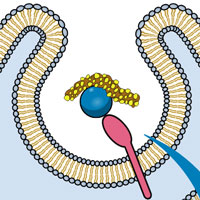

Ученые попытались также разобраться в нейробиологическом базисе обнаруженных эффектов. В «алкогольном» исследовании было показано, что тяга отвергнутых самцов к алкоголю связана со снижением уровня нейропептида F (NPF) в мушином мозге. Как уже говорилось, NPF гомологичен нейропептиду Y (NPY) млекопитающих. Нейропептид Y играет важную роль в координации работы систем внутреннего подкрепления и ответа на стресс. NPY подавляет активность нейронов, имеющих рецепторы к этому нейропептиду (нейронов NPYR), и в результате у животных снижается тревожность и тяга к алкоголю. Исследователи, естественно, предположили, что у дрозофил происходит что-то похожее. Их гипотеза состояла в том, что сексуальные неудачи снижают активность нейронов, производящих NPF. Это ведет к росту активности (дезингибированию) нейронов NPFR, что, в свою очередь, вызывает либо весь комплекс обнаруженных стрессовых реакций, либо какую-то его часть.

В серии сложных генно-инженерных и оптогенетических экспериментов эта гипотеза в общих чертах подтвердилась. Сначала исследователи обнаружили, что дезингибирование нейронов NPFR снижает устойчивость самцов к голоданию, даже если они были успешны в любви или вообще никогда не встречались с самками. Впрочем, поведение самцов при этом изменилось мало. Таким образом, если искусственно активировать (дезингибировать) все нейроны, которые в норме тормозятся нейропептидом F (то есть все нейроны NPFR), то самец становится чувствительным к голоду, как если бы он был отвергнут самками, но другие изменения, связанные с отверженностью, у него не появляются.

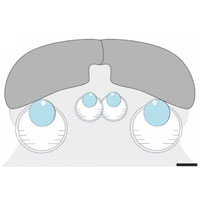

Возможно, дело в том, что нейроны NPFR довольно разнообразны, они производят разные нейромедиаторы и выполняют разные функции. Исследователи предположили, что за изменения, характерные для отвергнутых самцов, отвечает лишь какая-то конкретная подгруппа (субпопуляция) этих нейронов. Чтобы это проверить, стали активировать по очереди разные субпопуляции нейронов NPFR. В итоге удалось выявить одну небольшую группу из 22–26 нейронов NPFR, производящих нейропептид тахикинин. Активация этих нейронов не только снижает устойчивость самцов к голоданию, но и меняет их социальное поведение, причем изменения отчасти напоминают те, что наблюдались у отвергнутых самцов. Ясно, что не всё сводится именно к этой субпопуляции нейронов, но какой-то вклад в поведенческие и физиологические эффекты отверженности они, по-видимому, вносят. Хотя нейробиологическая часть исследования была крайне трудоемкой, она не дала ответов на все вопросы. Мягко говоря, здесь еще есть над чем поработать.

Обсуждаемое исследование интересно в нескольких отношениях. Во-первых, впервые удалось получить весомые аргументы в пользу того, что дрозофилы реагируют на социальный стресс целым комплексом поведенческих и физиологических изменений, во многом похожих на те, что наблюдаются в подобных ситуациях у позвоночных. Во-вторых, получила дополнительную поддержку идея о сходстве базовых принципов организации и взаимодействия систем внутреннего подкрепления и ответа на стресс в мозге насекомых и позвоночных. В частности, у тех и других система внутреннего подкрепления, по-видимому, использует нейропептид NPY/NPF, чтобы сгладить остроту реакции на стресс или вовсе ее отключить. Возможно, дело идет к тому, что плодовая мушка скоро станет классическим модельным объектом еще и в нейропсихологии.

Источник: Julia Ryvkin, Liora Omesi, Yong-Kyu Kim, Mali Levi, Hadar Pozeilov, Lital Barak-Buchris, Bella Agranovich, Ifat Abramovich, Eyal Gottlieb, Avi Jacob, Dick R. Nässel, Ulrike Heberlein, Galit Shohat-Ophir. Failure to mate enhances investment in behaviors that may promote mating reward and impairs the ability to cope with stressors via a subpopulation of Neuropeptide F receptor neurons // PLoS Genetics. 2024. DOI: 10.1371/journal.pgen.1011054.

См. также:

Отвергнутые самками самцы мух ищут утешения в алкоголе, «Элементы», 16.03.2012.

-

Спасибо за статью! Уму непостижимо, как жалкие 100 тыс. нейронов могут обеспечить не только примитивные рефлексы, но и весьма сложное социальное поведение!

-

-

-

Здесь важно не разнообразие само по себе, а наоборот - сходства брачного (и околобрачного) поведения столь различных существ, находящихся на диаметрально-противоположных концах эволюционного древа, позволяющее (если таковое обнаружится) выявить какие-то фундаментальные закономерности.

-

-

У "отверженных" резко возрастают энергозатраты на выработку семенной жидкости. Соответственно, остается меньше ресурсов на противодействие другим неспецефическим отрицательны факторам.

Можно было бы провести и обратные эксперименты -- о том, как стрессовые ситуации влияют на репродуктивное поведение дрозофил. Что-то мне подсказывает, что они были бы "зеркальными" по многим параметрам...

-

-

Бедные мухи, за которыми следит большой брат - могут стать бесконечным источником научных знаний!!! Хорошенько натаскать готовый YOLOv8 на такие задачи в наше время может уже студент.

Вот немного про машинное зрение и нейросети в анализе поведения животных:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23202433/

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1607601113

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2014.067

Судьба мушки - вырасти до половозрелости и оставить потомство, и отбор будет вытаптывать эту магистраль в её генетических алгоритмах. А вот дальше регуляция поведения оказывается не важной для передачи генов мушки в будущее и почти перестаёт быть "видимой" для отбора. Вероятно, не так много шансов у мушки на второй заход, её судьба после первой неудачи не так интересна отбору :).

Судьба - это объективное явление в эволюционной динамике, реальный предмет, который можно измерять и изучать (некая вероятностная цепочка активаций регулировочных генов, растянутая во времени) :3.

Проводить напрямую аналогии с высшей психической деятельностью человека, называя это психологическим стрессом или фрустрацией мушки, наверное, не стОит. Да, у человека это тоже некий выход за пределы отобранных программ поведения, но в случае высшей психической деятельности эти программы существенной частью импринтингованные, культурные, т.е. в некотором смысле виртуальные. Грубо говоря, в нас каждую ночь во сне умирает триллион отрбакованных мушек-программ (размеченных механизмами обслуживания стрессов), выраженных не генетически, а состоянием нейронов, синапсов и градиентами гормонов, а генетически у нас обусловлены в большей степени программы преодоления не конкретных стрессов, а стрессов вообще (там у нас закодированы стратегии поиска альтернативных программ, откат до предыдущих проверенных/закреплённых и т.п.)

-

Судьба - это объективное явление в эволюционной динамике, реальный предмет, который можно измерять и изучать

Мне нравится. Один последний шаг до энтелехии остался.-

Скорее, до аттракторов в динамических системах 🤷♂️

Судьба - это не романтизированное/идеализированное «предначертанный путь», а объективизированное «усреднённая траектория активации генов усреднённого генома изучаемого вида в течение онтогенеза усреднённой особи».

Или ещё формулировка (банальная): генофонд как предиктор факторов среды, влияющих на особь в течение онтогенеза (удобная для анализа форма этого предиктора и будет представлять собой «судьбу», некий коридор взаимозависимых вероятностей активации генов) :3.-

Судьба - это не романтизированное/идеализированное «предначертанный путь»

Все понятия, которыми вы пользуетесь, есть порождение поэзии и философского ("идеализированного") творчества, осмысления. Материалистам-атомистам приходится воровать слова у идеалистов и редуцировать или извращать их значение. Зачем, например, вы берете слово судьба и прибавляете ему какое-то свое значение. Выдумайте свое слово, дайте ему определение и пользуйтесь. Иначе у вас делимый "атом", т.е. неделимое в своем главном и единственном значении, вдруг стал деиализированным, то есть "неделимое есть делимое". Опять волна безумия прошла через научника ).

Судьба у древних, Ананке, от которых вы взяли это слово, не понимая его логоса, значило необходимость.

"Даже солнце не смеет преступить положенный ему предел, иначе эриннии разыщут его и привлекут к ответу. "

"Тройственное ананке правит нами: ананке догматов, ананке законов, ананке слепой материи."объективизированное «усреднённая траектория активации генов

Хаос правит головами усредненных. В которых все и происходит, появляются "объекты" из ничто и усредняются.-

Ваша литературная критика была очень уместна, конечно. Уж простите меня за любовь к поэзии и за использование слова «судьба», надеюсь, ваш редукционистский и очаровательный (как кварк) мозг не сломался от этого :3.

-

кстати тут рассылка пришла. Начет этих генов и усреднений https://www.nature.com/articles/d41586-024-00327-x

-

По вашей ссылке речь идёт об устаревшем понимании генофонда как «плане жизни», в котором каждый ген - некая инструкция, как в компьютерной программе, а не «судьбе», поэтически определённой выше (по сути в книжке и приходят к той самой статистической «судьбе», критикуя детерминированный «план жизни»).

Я не спешу :).

Или вот ещё поэтическая метафора: генофонд играет мелодию жизни на факторах среды, извлекая (экспрессируя) ноты и угадывая продолжение мелодии (гармонию, ритм). Как вам? Согласен, самоочевидная пошлятина, при этом не раскрывающая механизма предсказания, формируемого математикой эволюционной динамики (хотя уже намекает на многоуровневость этого предиктора - предсказывается и ритм, и гармония, которые взаимодополяют контексты уровней) :)-

По вашей ссылке речь идёт об

Later in the book, Ball grapples with the philosophical question of what makes an organism alive. Agency — the ability of an organism to bring about change to itself or its environment to achieve a goal — is the author’s central focus. Such agency, he argues, is attributable to whole organisms, not just to their genomes. Genes, proteins and processes such as evolution don’t have goals, but a person certainly does.

Видите, как неожиданно появилось слово личность? И ведь тоже сперли у христиан и извратили, понимая под личностью индивида ).Или вот ещё поэтическая метафора: генофонд играет мелодию жизни на факторах среды, извлекая (экспрессируя) ноты и угадывая продолжение мелодии (гармонию, ритм). Как вам?

Неплохо. Но "генофонд" изменчив, как и поток среды, сам часто служа средой для самого себя, т.к. по вере вашей "материален и состоит из частиц", не так ли? Но ведь на каком-то этапе возникает "личность", и вы уже не детерминированный частицами агрегат материального хаоса, сколлапсировавшего в агента, а говорящий и мыслящий бытие, действующий Герой. Хотя и обреченный на рок, но все равно бросающий вызов богам, мойрам.

Или вы не герой?)-

Почему вы заговорили о личности? Зачем? В нашей задаче, вроде, не было в этом необходимости :).

Да, генофонд изменчив, среда изменчива, генофонд влияет и на среду, и среда отражается в генофонде, такая вот коэволюция. И, конечно, сама по себе изменчивость генофонда/среды не лишает нас возможности изучать их, мы описываем динамические системы как квазистабильные (условно стационарные между фазовыми переходами). У мушки есть своя типичная среда, запечатлённая в её генофонде, и в среде какого-нибудь морского червя мушке не выжить (судьба мушки не приведёт её на дно океана).

О какой вере вы говорите? О каком героизме? У вас всё хорошо? :3

Попробуйте сформулировать тезис, который вы пытаетесь аргументировать или контраргументировать. Любопытно, с кем вы разговариваете помимо меня :3.-

генофонд изменчив, среда изменчива, генофонд влияет и на среду, и среда отражается в генофонде, такая вот коэволюция....мы описываем динамические системы как квазистабильные

Так писали бы стихи, о мушках, например. Так вместо этого "вы" (ученые) в лабах сидите, за компами, летаете на сессии и фигней страдаете, лжете, да еще и бабки из бюджетов тянете. Надо с этим кончать.

Нужна риторическая физика, генетика вообще лженаука, как оказалось (а ведь говорили, но никто не слушал!), закрывать надо, биологов в поля отправлять, чтобы писали рассказы про пронизывающую биос и зою любовь, красоту. Зачем нужны иначе ученые, неужели чтобы промывать людям мозги своим сухим депрессивным бредом про какие-то среды обитания мушек и изменения частичек, её составляющих?

Я лишь частично шучу.Почему вы заговорили о личности? Зачем? В нашей задаче, вроде, не было в этом необходимости :).

Вы начали с судьбы, как сложения суммы снимков жизни мушки в потоке (но целое сложнее суммы слагаемых в жизни). Постулировали какие-то эксплицитно заданные "цели" у потока и генофонда. Откуда вы это вообще взяли, что это сущее, а не галюцинация? Слово цель подразумевает агентность, у вас агентен и поток и генофонд. А агентность предполагает пределы, волю, необходимость. Вы это не можете приписать ни мушке, ни потоку (среде, как вы это называете неточно).

Another metaphor that Ball criticizes is that of a protein with a fixed shape binding to its target being similar to how a key fits into a lock. Many proteins, he points out, have disordered domains — sections whose shape is not fixed, but changes constantly.

This “fuzziness and imprecision” is not sloppy design, but an essential feature of protein interactions. Being disordered makes proteins “versatile communicators”, able to respond rapidly to changes in the cell, binding to different partners and transmitting different signals depending on the circumstance. For example, the protein aconitase can switch from metabolizing sugar to promoting iron intake to red blood cells when iron is scarce. Almost 70% of protein domains might be disordered.

Всю жизнь миллионы ученых могут изучать снимки мушек в потоке, и потока с мушкой, и через 100 лет скажут - ладно, мы неверно потратили 100 триллионов долларов, так ничего и не поняли. Дайте нам еще 100 триллионов, мы ща придумаем, какую новую хрень нам наблюдать и болтать.

А что уж говорить про человека, который имеет личность, если вы и мушек никогда не изучите?

Нельзя одной мушке войти в реку жизни дважды. И воды сменились и мушка поменялась. Что же там изучать, если нет ни миллисекунды покоя, постоянства?

Я имею ввиду, что разве не лучше было бы и вам и людям, если бы вы бродили по полям просто, с котомками, с соломинкой в зубах, и изучали природу непосредственно, находя паучков, ткущих перед рассветом покрывало над полем в мае, листок цвета сакуры, упавший на паутинку, писали бы танку о этом бифуркационном событии, повлиявшем на вашу душу, потрясшем её?

-

-

-

-

-

-

-

-

А вот у пятнистой гиены не так. Вообще храмовую бесплатную проституцию надо возрождать. В Университетах - Храмах Науки.

Последние новости

См. также

Рис. 1. FlyBowl — комплексная система для изучения поведения дрозофил. Специальное программное обеспечение позволяет анализировать не только индивидуальное поведение мух, но и их социальные взаимодействия. Фото с сайта janelia.org и кадр из видео с сайта research.janelia.org