Одноклеточная капсаспора становится многоклеточной в ответ на сочетание химических стимулов

Одноклеточный симбионт тропических улиток — капсаспора — оказался способен переходить в примитивное многоклеточное состояние в ответ на химические стимулы в виде ионов кальция и липопротеинов низкой плотности. Этот факт может многое рассказать о том, как мы сами стали многоклеточными: капсаспора — один из ближайших родственников животных.

Недавно научный (и научно-популярный) мир всколыхнула новость об эволюционном эксперименте, в котором дрожжи обрели примитивную многоклеточность всего лишь за 600 дней искусственного отбора, да еще и по довольно простому признаку — скорости оседания на дно пробирки (см. В эволюционном эксперименте дрожжи превратились в макроскопические многоклеточные организмы, «Элементы», 12.06.2023). Клетки не только научились собираться вместе, но и стали образовывать красивые структуры, напоминающие любимые всеми микроскопические узоры снежинок. Эта работа показала, что граница между одноклеточным и многоклеточным существованием иногда может быть размытой и легко преодолимой для эволюции. К сожалению, за ажиотажем от эволюционного эксперимента другая, не менее примечательная, работа о преодолении рубежа между одноклеточным и многоклеточным мирами осталась в тени.

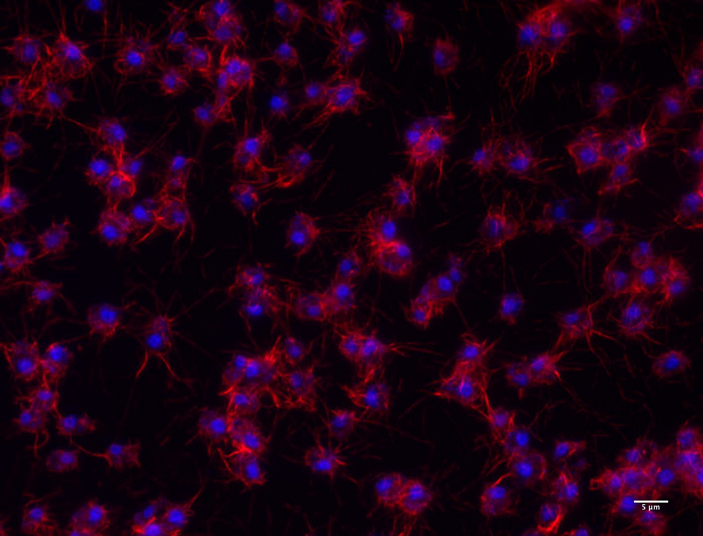

Группа ученых из лаборатории Джозефа Гердта (Joseph P. Gerdt) изучала амеб Capsaspora owczarzaki, которых мы дальше будем называть просто капсаспорами. Если посмотреть на клетки капсаспоры под микроскопом (рис. 1), то на первый взгляд они будут очень похожи на клетки животных в культуре — например, на фибробласты. Да и сам я, не найдя в BioRender иконку капсаспоры для рисунков, воспользовался иконкой «дендритная клетка». Такое сходство не случайно — капсаспора действительно один из наших самых близких одноклеточных родственников, гораздо более близкий, чем дрожжи (см. Одноклеточный родственник животных). Из одноклеточных организмов к нам ближе только хоанофлагелляты, которые сами по себе напоминают свободно плавающие клетки губок.

Капсаспоры — симбионты тропических речных улиток, живущие в их гемолимфе (жидкости, одновременно заменяющей и кровь, и лимфу). Это одноклеточная «гвардия» улиток, убивающая их паразитов — шистосом (Schistosoma mansoni) на стадии материнской спороцисты (первое партеногенетическое поколение в теле промежуточного хозяина). Амебы прилипают к спороцисте, запускают свои тонкие ложноножки — филоподии — в поры эпителия и разветвляются внутри. Пораженная спороциста разрывается, и капсаспоры поглощают ее клетки.

Но славятся капсаспоры не только этим. У них есть гомологи многих генов, необходимых человеку и животным для формирования многоклеточного тела и межклеточной сигнализации — включая ген, необходимый для развития хорды (У одноклеточных организмов есть ген, способный управлять развитием хорды, «Элементы», 25.10.2013). И, если этот ген «пересадить» эмбриону лягушки, отключив его собственный гомолог — ген амебы выполнит свою роль и поможет эмбриону сформировать хорду — пусть и не совсем полноценную.

Амебы капсаспоры случайным образом скапливаются и формируют многоклеточные агрегаты

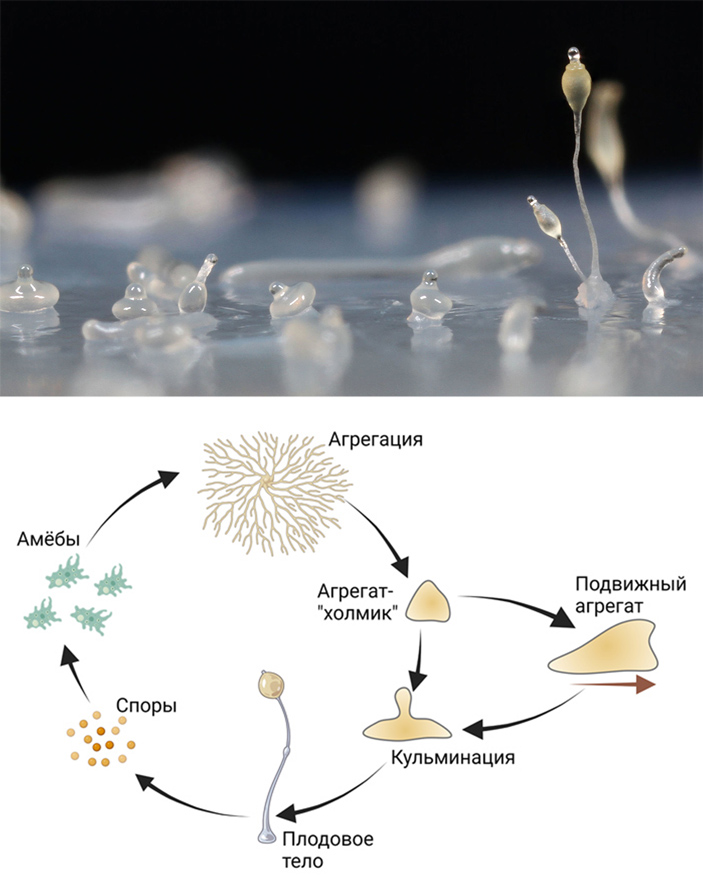

Хорды у капсаспоры, конечно, нет, а вот многоклеточные структуры она формировать умеет — отдельные амебы капсаспоры умеют сбиваться вместе и формировать агрегаты. Такой тип многоклеточности называется агрегативным, в противоположность клональной многоклеточности, присущей животным, растениям и цианобактериям, когда весь организм развивается из одной клетки и представляет собой единый клон клеток. Разница между типами многоклеточности подробно обсуждалась в новости Циклические затопления пещеры способствовали появлению нового типа многоклеточности у бактерий («Элементы», 02.11.2022). Агрегативная многоклеточность не позволяет достичь такой же степени сложности, как клональная, но иногда порождает очень красивые формы — как, например, плодовые тела слизевика диктиостелия (Dictyostelium discoideum) (рис. 2).

Рис. 2. Вверху — красивые плодовые тела слизевика Dictyostelium discoideum напоминают инопланетные грибы. Фото с сайта en.wikipedia.org. Внизу — эти организмы формируются не из одной клетки, а путем агрегации множества свободноживущих амеб. Плодовое тело рассеивает споры, из которых снова прорастают амебы, и цикл повторяется. Рисунок подготовлен на основе изображений с сайта biorender.com

В новой статье группа Джозефа Гердта решила исследовать факторы, которые стимулируют такое агрегативное поведение. Вначале они заметили, что амебы слипаются в комочки при культивировании в среде, содержащей фетальную телячью сыворотку (FBS, fetal bovine serum) — распространенный компонент питательных сред для культур клеток эукариот. Полученные агрегаты существовали более суток, прежде чем вновь распасться на отдельные клетки.

Далее исследователи решили вычислить, какие именно компоненты сыворотки стимулируют агрегацию. Для этого они вначале пропустили сыворотку через фильтр, задерживающий все молекулы массой более 3 килодальтон (сразу вспоминаются опыты Бейеринка с «фильтрующимися вирусами»). Оказалось, что ни одна из фракций — ни профильтрованная, ни задержанная — не способна индуцировать агрегацию капсаспор сама по себе. Для индукции агрегации нужно было добавить обе фракции — то есть в ее запуске участвуют как минимум один высокомолекулярный компонент и один низкомолекулярный.

По итогу дальнейших исследований низкомолекулярный компонент оказался просто ионами кальция, а высокомолекулярный — липопопротеинами низкой плотности. Теми самыми, избыток которых угрожает человеку (но не капсаспоре, к счастью для нее) атеросклерозом.

Получается, что агрегация у капсаспор может запускаться химическими факторами — почти как у слизевика диктиостелия, у которого триггером агрегации служит выделяемые клетками циклический АМФ (цАМФ). У человека, животных и растений взаимодействия клеток также запускаются и опосредуются химическими факторами, передающимися от клетки к клетке. Получается, капсаспоры при агрегации тоже используют какой-то вариант межклеточной сигнализации? Пока непонятно — если для ионов кальция сигнальная роль широко известна, то при чем здесь могут быть липопротеины, которые капсаспора не умеет синтезировать? Эти липопротеины появились только у позвоночных — а в те времена, когда жил общий предок человека и капсаспоры, липопротеинов низкой плотности в природе еще не существовало (и вызываемого ими атеросклероза тоже). Так что, если это и сигнализация, ее природа у капсаспоры остается невыясненной.

Рис. 3. У капсаспоры тоже есть цикл развития, хоть и не такой сложный, как у диктиостелия. Новое исследование лаборатории Джозефа Гердта показывает, что одна из его стадий — агрегация — запускается одновременным присутствием ионов кальция и липопротеинов низкой плотности. Возможно, это косвенное указание на химическую сигнализацию у капсаспоры. Рисунок подготовлен на основе изображений с сайта biorender.com

Но способность к агрегации в ответ на химические стимулы подсказывает, как могла возникнуть многоклеточность у животных. Скорее все, здесь без химических сигналов не обошлось. «Существует общее понимание, что животные произошли от одноклеточных организмов, и наше исследование показывает, как это могло случиться и как те клетки выбрали, быть им вместе или порознь», — комментирует Джозеф Гердт. — «Наши результаты помогают понять больше о животных и их предках».

В частности, исследование позволяет предположить, что эти предки могли быть агрегативно-многоклеточными, и лишь потом перешли к клональному типу. Ранее свидетельства в пользу этой гипотезы были получены группой российских биологов под руководством Д. В. Тихоненкова (Denis V. Tikhonenkov et al., 2020. Insights into the origin of metazoan multicellularity from predatory unicellular relatives of animals). Уже по этому случаю я писал в своей статье для «Большой российской энциклопедии»: «Если эта гипотеза найдет дальнейшие подтверждения, животные могут стать первой известной эволюционной линией, сменившей тип многоклеточности в процессе эволюции с агрегативного на клональный». Статья лаборатории Джозефа Гердта — дополнительное свидетельство в пользу этого сценария. Если он верен, то, возможно, у нашей многоклеточности был самый экзотический эволюционный путь. Многоклеточность независимо возникала более 20 раз за всю историю живого мира — но, насколько мне известно, больше никто так радикально не менял ее тип.

Источник: Núria Ros-Rocher, Ria Q. Kidner, Catherine Gerdt, W. Sean Davidson, Iñaki Ruiz-Trillo, and Joseph P. Gerdt. Chemical factors induce aggregative multicellularity in a close unicellular relative of animals // PNAS. 2023. DOI: 10.1073/pnas.2216668120.

Георгий Куракин

-

Амеба очень интересная, как бы выступает в роли иммунной системы улитки, съедая весьма мерзкого паразита. Который поражает жителей тропических стран, особо в Африке. А улитки как бы магнит всяких паразитов. Может там несовершенство иммунной системы, но нет другого такого резервуара всякой пакости.

Может имеется параллели с развитием иммунной системы, там то же что то похожее на агрегацию или точнее на кворум. А так же у них есть гены участвующие в развитие головного мозга и всего остального включая аппендикс, так как вновь и вновь используются старые нароботки. Но всё таки исключительность маловероятна, 20 раз первично нераздельные клоны образовали многоклеточность, в том числе у хоанофлагеллат, а у животных агрегаты, которые собираются вместе, поменялись на клоны. Да и местообитание очень уж специфичное, явно не с докембрия.

Дрожжи то первично многоклеточные. И в ходе эксперимента одноклеточные дрожжи восстановили передковую способность образовать гифы. -

Судя по всему уже давно назрел вопрос о новом и более строгом определении многоклеточности и сопутствующих понятий: если в отношении самих клеток - про- и эукариотических - такие определения и понимание уже очень хорошо сформированы, то "многоклеточность" как будто не претерпела изменений за последние лет сто-полтораста развития биологии (от самого Вирхова).

То есть, если заходит разговор о "микроорганизмах", то биолог сразу начнёт с разъяснения того как они различны: клеточные и неклеточные формы, из неклеточных вирусы - по семи балтиморовским классам, клеточные - на про- и эукариот, прокариоты - на бактерий и архей, бактерии - на грампозитивные и грамнегативные и далее по типам. и картина получается предельно чёткая и однозначная.

А когда про "могоклеточность" после нескольких вопросов типа "А нитчатые цианобактерии - многоклеточные?" и "А "низшие грибы"? Если они будут септировать свой мицелий везде, а не только для органов размножения - то сразу станут многоклеточными? А диморфные грибы?", то в итоге биолог вынужден будет ответить: "Ну есть разное понимание и соответственно разные определения в зависимости от применяемых критериев в каждом случае..."

Как по мне - такое в плохом смысле "гуманитарное" состояние этой области в биологии совсем не есть хорошо.

В итоге, после знакомства со всеми этими неопределённостями для себя вывел такое определение многоклеточного - это организм, соматические клетки которого способны дифференцироваться, _необратимо_ утрачивая способность давать начало новым "бессмертным" линиям клеток, как минимум по _нескольким_ вариантам. Таким образом истинно многоклеточными оказываются только высшие растения и эуметазои. Все остальные формы клеточных коллективов (мицелиальные, губчатые и т.п. вплоть до любых водорослей и трихоплакса) именовать колониальными организмами. И всё становится просто, однозначно и совершенно понятно. И тем самым будет утрачено основание для всяких возможных спекуляций с околосенсационными заголовками.-

Как то вспоминается сорняки, но там, конечно, не отдельные клетки а корневище, и то надо, чтоб в почву попала часть корневища с заложенной способностью отрастить ствол, кроме особо вредных сорняков, которые могут восстановится из любой части корневище. Сныть и осот как бы забывает о своей многоклеточности.

Определение нужно. Цианобактериальные нити как раз более продвинуты в сторону многоклеточности чем разные агрегаты или комки дрожжей, одни клетки фиксируют азот, другие фотосинтезируют. А не просто сложная пространственная структура но с одинаковыми клетками.

Здесь более интересно, как бы внешний, симбиотический иммунитет чем предполагаемая многоклеточность.-

Как то вспоминается сорняки, но там, конечно, не отдельные клетки а корневище, и то надо, чтоб в почву попала часть корневища с заложенной способностью отрастить ствол, кроме особо вредных сорняков, которые могут восстановится из любой части корневище.

Именно. Вегетативно размножающиеся высшие растения и животные могут делать это всё же далеко не любой своей клеткой и даже не любой одной соматической клеткой. В отличие от тех же грибов, водорослей, губок, пластинчатых.

Способность к вегетативному размножению сохраняется вплоть до обретения центральной нервной системы: из задней половинки разрезанного земляного червя передняя уже не вырастет, а вот из любого луча морской звезды целая морская звезда - вполне.

Это уже следующий уровень усложнения, доступный, разумеется, только животным.Цианобактериальные нити как раз более продвинуты в сторону многоклеточности чем разные агрегаты или комки дрожжей, одни клетки фиксируют азот, другие фотосинтезируют.

Но гетероцисты - это _единственное_ доступное им направление цитодифференцировки. А вот несколько _разных_ типов конечных соматических клеток формировать архитектура аппаратов экспрессии генов прокариот похоже не позволяет.

А дрожжи - не показатель: у них весь геном может быть меньше чем у некоторых бактерий. Дрожжи - это самые простые из известных свободноживущих эукариот.-

Как то подумал прокариоты (точнее бактерии) как бы представляет главную ценность современного капитализма, эффективность и предельная оптимизация, нечего лишнего. А развитие более сложных форм требует некий запас, в том числе на расходы.

Минимум, у сорняков заранее заложена возможность к регенерации. Мхи то же могут отрасти от всего, но у них листиков имеются части которые свободно отламываются и потом прорастают. (Впрочем любая клеточная культура растений может вырасти если искусственно добавить направляющие рост гормоны. Только с черенков хвойных можно вырасти дерево, которое по прежнему будет считает что она ветка - не будет расти верх.)

Ну в общем тут была статья, что в эволюционном эксперименте близко родственные мало-патогенные дрожи Candida albicans потеряли способность образовывать гифы и стали одноклеточными условными симбионтами https://elementy.ru/novosti_nauki/433359/V_khode_evolyutsionnogo_eksperimenta_patogennyy_grib_prevratilsya_v_poleznogo_s imbionta?story=17 Это тогда уж более важная инновация чем то, что клетки грибов вновь стали слипаться вместе, и только, чтоб остаться на месте. Тут симбиотический иммунитет более интересен чем якобы многоклеточность.

Ещё добавить воздействие на климат, поиски внеземной жизни, угрозу искусственного интеллекта итд.

-

-

-

Последние новости

Рис.1. Клетки Capsaspora owczarzaki под флуоресцентным микроскопом. Фото с сайта flickr.com