Одноклеточный родственник животных

На этом фото со сканирующего электронного микроскопа — одноклеточный амебоидный организм Capsaspora owczarzaki, единственный вид рода Capsaspora. От клетки размером 3–5 мкм во все стороны расходятся филоподии — нитевидные псевдоподии, или ложноножки. Capsaspora — представитель клады Filasterea, сестринской для Choanozoa, в которую входят одноклеточные воротничковые жгутиконосцы, или хоанофлагеллаты, и животные. То есть капсаспора — это один из ближайших родственников животных.

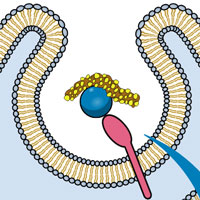

Капсаспоры — симбионты тропических речных улиток, живущие в их гемолимфе. Впервые их обнаружили в гемолимфе улитки Bulinus globosus, затем еще у 11 других улиток, в том числе у Biomphalaria glabrata, ставшей источником амеб для лабораторных исследований. Симбионтами капсаспор считают из-за их способности убивать паразитов улиток — трематод рода шистосома (Schistosoma mansoni) на стадии материнской спороцисты (первое партеногенетическое поколение в теле промежуточного хозяина). Амебы прилипают к спороцисте, запускают филоподии в поры эпителия (тегумента) и разветвляются внутри. Пораженная спороциста разрывается, и ее клетки фагоцитируются амебами. Интересно, что даже мертвые спороцисты вызывают активное деление амеб и «слипание» с паразитом.

Впервые капсаспор обнаружили в 1968 году. Тогда их назвали Hartmannella biparia. В 1980 году американский ученый Альфред Овчажак (Alfred Owczarzak) отнес их к роду Nuclearia группы Nucleariida — пресноводных и почвенных амеб с филоподиями. В 2002 году ученые провели анализ рибосомальных РНК симбиотических амеб и выяснили, что у них гораздо больше общего с животными, чем с Nucleariida. По генетическим и морфологическим признакам их описали как новый род и вид Capsaspora owczarzaki, в честь их исследователя.

В жизненном цикле капсаспоры несколько стадий. На главном фото — филоподиальная стадия. Клетка на этой стадии прикреплена к поверхности — в лабораторных условиях это твердая питательная среда. На следующей стадии капсаспора отделяется от поверхности и втягивает филоподии, формируя цисту. Далее свободно плавающие в жидкой среде цисты агрегируют, образуя многоклеточную массу. Ученые считают, что агрегационная стадия могла стать предпосылкой к возникновению многоклеточности.

На стадии агрегации у клеток начинают работать гены, активные и у животных. Например, Brachyury — один из самых древних генов, регулирующих развитие многоклеточных животных, в частности развитие хорды (см. У одноклеточных организмов есть ген, способный управлять развитием хорды, «Элементы», 25.10.2013). Также у капсаспор есть гены Myc (семейство регуляторных генов, кодирующих факторы транскрипции, также некоторые гены регулируют структуру хроматина) и Runx (кодируют один из ключевых регуляторных белков позвоночных животных, отвечающий за дифференцировку клеток крови). За какие процессы отвечают все эти гены у одноклеточных капсаспор, пока неизвестно. Кроме того, на стадии агрегации активируются интегрины (клеточные рецепторы, взаимодействующие с внеклеточным матриксом и передающие различные межклеточные сигналы) и связанные с ними белки передачи сигналов и клеточной адгезии (например, G-протеин).

Две капсаспоры на филоподиальной стадии. Фото © Multicellgenome Lab с сайта flickr.com

Рассмотрим жизненный цикл капсаспоры в лабораторных условиях подробнее. В начале культивирования амебоидная клетка ползает по субстрату, исследуя среду с помощью своих филоподий. На этой стадии происходит активная репликация ДНК, которая предшествует делению клеток, и в течение 48 часов клетки вступают в экспоненциальную фазу роста (то есть активно делятся).

Филоподиальная стадия капсаспоры. Темные гранулы — это везикулы (органеллы, запасающие питательные вещества). Всего на видео заметны девять амеб

Впоследствии клетки начинают отделяться от поверхности и втягивать филоподии. Через восемь дней уже не остается прикрепленных амеб и рост стабилизируется. Позже клетки начинают агрегировать. Вероятно, агрегационная стадия позволяет амебам не рассеиваться в среде или гемолимфе улиток — возможно, так проще добираться до других мест обитания капсаспоры, например до перикарда (околосердечной сумки) улитки.

Стадия агрегации капсаспор. Клетки скапливаются случайным образом и формируют агрегаты

Амебы прикрепляются друг к другу до тех пор, пока не образуется компактный агрегат. Клетки производят внеклеточный матрикс, который формирует довольно толстый слой — по-видимому, это предотвращает прямой контакт между клетками.

Жизненный цикл капсаспоры. a — филоподиальная стадия, видны длинные филоподии. b — переход от филоподиальной к стадии цисты: филоподии начинают втягиваться; c — клетка на стадии цисты — округлая, без филоподий, по размеру несколько меньшая, чем филоподиальная клетка; d — переход от филоподиальной стадии к агрегационной: клетки прикрепляются друг к другу и выделяют внеклеточный матрикс. e —зрелый агрегат; f — две соседние клетки, разделенные внеклеточным матриксом. Стрелки указывают на наблюдаемые стадии взаимных преобразований. Длина масштабных отрезков: a, b, c, e, f — 1 мкм, d — 200 нм. Изображение из статьи A. Sebé-Pedrós et al., 2013. Regulated aggregative multicellularity in a close unicellular relative of metazoa

Итак, у капсаспор есть гены, характерные для многоклеточных; у них просходит регуляция межклеточных взаимодействий и обмен сигналами между клетками. Всё это делает капсаспор интересным объектом для исследования механизмов, приведших к возникновению многоклеточности.

Фото © Multicellgenome Lab с сайта flickr.com.

Анастасия Шешукова

Последние новости

Капсаспоры облепили со всех сторон спороцисты шистосом через час после совместного культивирования. Отдельные амебы отмечены стрелками. Длина масштабного отрезка — 60 мкм. Фото из статьи H. H. Stibbs et al., 1979. Schistosome sporocyst-killing amoebae isolated from Biomphalaria glabrata