За устойчивость к «черной смерти» европейцы заплатили склонностью к аутоиммунным болезням

Недавняя публикация в журнале Nature открыла новую страницу эволюционной истории «черной смерти» — точнее, людей, ее переживших. Генетические исследования подтвердили, что чума оставила след в генах людей, сделав нас более устойчивыми к заражению ей самой, но более склонными к аутоиммунным заболеваниям.

Выводы этого исследования оспорены другим коллективом авторов, опубликовавшим в журнале Nature критическую статью (A. Barton et al., 2025. Insufficient evidence for natural selection associated with the Black Death). Они указывают, что оригинальные выводы об изменении частоты аллелей после чумы некорректны сразу по четырем причинам.

Во-первых, дополнительный статистический тест указал на ошибки рандомизации и селективное обогащение генов, связанных с иммунным ответом, из-за ошибки эксперимента. Во-вторых, авторы оригинальной статьи считали частоту аллелей по неверной формуле. В-третьих, авторы исходной статьи фактически проводили множественное сравнение, но никакой поправки, требуемой математической статистикой, не применили. Из-за этого они получили ложноположительные сигналы. После применения самой простой поправки на множественные сравнения — поправки Бонферрони — они пропали. И наконец, даже оригинальные результаты не были статистически значимы.

Таким образом, данные об изменении частот аллелей генов иммунного ответа под влиянием «Черной смерти» поставлены под серьезное сомнение. Возможно, что чума все-таки никак не повлияла на генетический состав европейской популяции — и в плане восприимчивости к аутоиммунным заболеваниям мы не особо отличаемся от средневековых европейцев.

«Элементы» неоднократно рассказывали об эволюционной истории чумы и, в частности, «черной смерти» — самой опустошительной пандемии этого заболевания, зафиксированной в исторических источниках. Останки погибших от чумы позволили проследить, как на протяжении тысячелетий чумная палочка становилась всё опаснее, приобретая новые гены вирулентности (см. Бубонная чума была уже 3800 лет назад, «Элементы», 15.08.2018). Как незадолго до «черной смерти» в Европе она впервые «отметилась» на территории современного Кыргызстана (вызвав там не меньшую по масштабам катастрофу; см. История «черной смерти» прослеживается до окрестностей Иссык-Куля, «Элементы», 01.09.2022).

Люди тех времен, очевидно, тоже должны были эволюционировать вместе с чумой — ее колоссальная смертность должна была стать мощнейшим фактором отбора. Но экспериментальных данных на этот счет до недавнего времени было очень мало. С момента прихода «черной смерти» прошло несколько веков. За это время Европу посещали другие эпидемии и пандемии — оспа, холера, грипп. Любые генные изменения, произошедшие в европейской популяции под влиянием чумы, маскируются аналогичными изменениями изменений из-за холеры или лепры. Поэтому анализировать ДНК ныне живущих людей и сравнивать ее с ДНК людей, живших до прихода «черной смерти», бессмысленно. Следы чумы в генах заметны не будут.

Что меняется в генах

В нашей ДНК, записанной алфавитом из четырех «букв»-оснований, есть много мест, где у разных людей встречаются разные «буквы». Такие места называются однонуклеотидными полиморфизмами. Они создают наши индивидуальные различия по самым разным признакам — от цвета волос до характера. Некоторые полиморфизмы связаны с тем или иным заболеванием — наличие определенной «буквы» повышает или снижает вероятность заболеть.

Если в гене есть хотя бы один полиморфизм, то у гена есть несколько вариантов (или аллелей) в зависимости от того, какая «буква» стоит в этой позиции. Частоту встречаемости аллеля в популяции называют частотой аллеля.

Крупные эволюционные события меняют частоты аллелей в популяции — выживают носители вариантов, обеспечивающих лучшую приспособленность к изменившимся обстоятельствам. Именно так мы можем заметить, что на человеческую популяцию в определенный момент времени действовал мощный фактор отбора.

Заметить что-то можно лишь тогда, когда на одной территории живут две этнические группы, сильно различающиеся генетически — и обе когда-то столкнулись с чумой. Так «повезло» румынским ученым: в Румынии, помимо этнических румын, проживает довольно много цыган. К тому же для цыган можно подобрать «контрольную группу» — население Северной Индии, откуда цыгане вышли более тысячи лет назад. Благодаря этому появилась возможность отследить конвергентные генетические изменения — то есть изменения распространенности вариантов генов, происходившие независимо у цыган и этнических румын. Результаты такого исследования были опубликованы еще в 2014 году в журнале PNAS (H. Laayuoni et al., 2014. Convergent evolution in European and Rroma populations reveals pressure exerted by plague on Toll-like receptors).

Оказалось, что у обеих групп изменились частоты вариантов генов толл-подобных рецепторов TLR1, TLR6 и TLR10. Эти рецепторы располагаются на поверхности иммунных клеток и распознают консервативные молекулы чумной палочки, даже если организм ранее с ней не сталкивался. Тем самым они позволяют иммунной системе вовремя «поднять тревогу» при встрече с патогеном и дать ему отпор раньше, чем он убьет хозяина. Очевидно, среди румынских цыган и предков современных румын выжили те, кто имел более эффективные толл-подобные рецепторы. Это было первое полногеномное исследование, которое установило факт естественного отбора генов иммунной защиты под влиянием чумы.

Но такой дизайн исследования — явно не панацея. Далеко не все современные страны Европы и Азии этнически настолько неоднородны. Если говорить о Западной и Центральной Европе, где «черная смерть» лучше зафиксирована в исторических источниках, то их население было генетически весьма однородно — и в Средние века, и сейчас. Так что необходимы генетические данные людей, живших незадолго до чумы и сразу после нее, — тогда мы увидели бы эффект, который не успел стереться.

Проблема была только в том, что до недавнего времени не было достаточно биоматериала от таких людей — проще говоря, эксгумированных останков из захоронений, датируемых временем до прихода «черной смерти» и временем сразу после. Этот материал стал доступен в необходимом количестве лишь недавно.

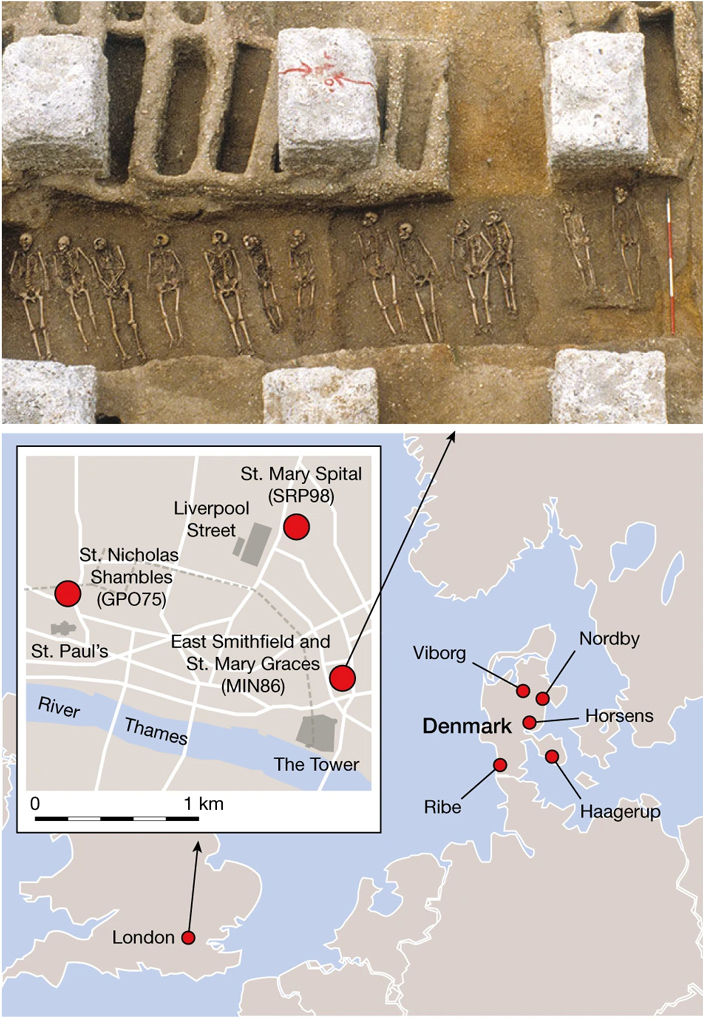

Образцы, пригодные для извлечения ДНК и имеющие точную радиоуглеродную датировку, были найдены в Лондоне на Ист-Смитфилдском кладбище (East Smithfield cemetery). Это массовое захоронение образовалось как раз в начале пандемии чумы (начиная с 1348 года), причем останки людей располагаются там в несколько «этажей» — более поздние останки захоранивались прямо над предыдущими. Захоронения подобного качества были найдены еще в нескольких местах Лондона и в Дании. Таким образом, в распоряжении исследователей были географически разнесенные кластеры массовых захоронений со стратификацией «сразу до» и «сразу после» (рис. 2).

Рис. 2. Внизу — карта исследованных захоронений в черте Лондона и на территории современной Дании. Вверху — эксгумированное массовое захоронение в Ист-Смитфилде, расположение которого на карте Лондона показано стрелкой. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Исследователи искали мутации не по всему геному (это затруднительно в останках XIV века), а только в генах, связанных с иммунной защитой. То есть поиск был в некоторой степени прицельным, хотя и очень широким. Подсчитывая распространенность аллелей генов среди умерших и выживших, а затем подвергая ее дальнейшему анализу, ученые пытались идентифицировать гены, которые повышали вероятность выжить в эпидемию «черной смерти» и могли быть поддержаны естественным отбором.

Рис. 3. Величина FST — степень дифференциации — показывает различия в частоте аллеля между пережившими чуму и умершими от нее (вверху). У четырех генов (выделены желтым) этот показатель очень высокий, причем и в лондонской, и в датской популяции. Внизу показаны графики изменения аллельных частот этих генов до, во время и после чумы — и это изменение впечатляет даже визуально. Красный цвет — график для Лондона, синий — график для Дании. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature, с изменениями

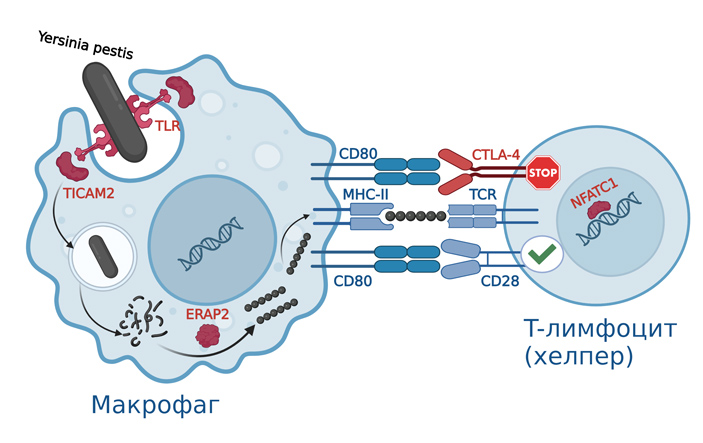

В итоге выявилось четыре варианта-победителя: их частоты подскочили после чумы как в лондонской, так и в датской выборке, а сам подскок был выраженным. Это аллели генов TICAM2, ERAP2, CTLA4 и NFATC1 (рис. 3). Белки, кодируемые ими, так или иначе участвуют в распознавании бактерии макрофагами, ее представлении T-лимфоцитам и запуске иммунного ответа на нее (рис. 4). Особенно мощное влияние «черная смерть» оказала на распространенность «защитного» варианта гена ERAP2 — по подсчетам авторов статьи, он повышал вероятность выжить почти вдвое! Это поистине ген устойчивости к чуме.

Рис. 4. Упрощенная схема «переваривания» возбудителя чумы макрофагами и презентации оставшихся от него пептидов лимфоцитам. Это событие знаменует собой запуск иммунного ответа на возбудитель. Белки, гены которых находились под давлением отбора со стороны чумы, показаны красным. Остальные белки иммунных клеток нарисованы синим, а структуры патогена — черные. Толл-подобные рецепторы (TLR) распознают непрошенного гостя, а TICAM2 помогает «проглотить» его и поместить в эндосому. После переваривания от него остаются пептиды, которые нужно укоротить, чтобы они лучше ложились в молекулу главного комплекса гистосовместимости (MHC-II). Этим занимается протеаза ERAP2 — главный «герой» этой статьи. Макрофаг преподносит T-лимфоцитам пептиды возбудителя на MHC-II, как на блюдечке. Лимфоцит распознает пептид T-клеточным рецептором TCR. Запуск или блокировка иммунного ответа зависит от того, какая молекула свяжется с костимулятором (CD80) — связывание CD28 на лимфоците дает иммунному ответу «зеленый свет», в то время как связывание CTLA-4 блокирует реакцию. Здесь показан и NFATC1 — этот белок управляет экспрессией генов T-лимфоцитов. Изображение создано с помощью сайта biorender.com

Эти данные показывают, что «черная смерть» стала временем быстрой эволюции человека в сторону большей устойчивости к чуме. В популярном синопсисе в Nature это событие сравнивают с быстрой эволюцией окраски березовой пяденицы (Biston betularia) в годы промышленного переворота. В другом синопсисе — в Science — обсуждают причины меньшей опасности чумы в наше время, нежели в XIV веке. Соруководитель проекта, датский эволюционный биолог Том Гилберт, замечает: «Мы предполагали, что чума ушла, потому что мы усвоили важность поддержания чистоты в жилище и недопуска в него крыс. Но разве не было бы здорово, если она ушла из-за приобретения нами иммунитета к ней, а не только из-за улучшения гигиены?»

Но этот иммунитет имеет и обратную сторону: по всей видимости, те же варианты генов, которые защищали наших предков от чумы, делают нашу иммунную систему гиперреактивной, увеличивая риск аутоиммунных заболеваний — таких как болезнь Крона, системная красная волчанка и ревматоидный артрит. Это могло бы объяснить, почему они встречаются среди современных людей настолько часто. Так что, по всей видимости, «черная смерть» так и не оставила нас в покое и продолжает временами терзать в другом, аутоиммунном, обличье. Через века и через наши гены.

Автор благодарит иммунолога, кандидата биологических наук Светлану Бозрову за консультации в процессе подготовки статьи.

Источники:

1) Jennifer Klunk et al. Evolution of immune genes is associated with the Black Death // Nature. 2022. DOI: 10.1038/s41586-022-05349-x.

2) David Enard. Ancient DNA reveals rapid natural selection during the Black Death // Nature. 2022.

3) Ann Gibbons. How the Black Death changed our immune systems // Science. 2022.

Георгий Куракин

-

То есть до черной чумы не было артрита?

Ну или было меньше.

Хорошо, но ведь всяких чум было много за последние несколько тысяч лет. Может вообще все заболевания, включая рак, это следствие "выживания от чумы"? Тогда получается, что приспособленность и естественный отбор опять не работают: выжил в черночумке, получил красную волчанку, проституирующие женщины не стали спать с тобой как с лузером и больным, благоприятно-неблагоприятный ген не закрепился в потомстве (в том числе и потому, что проституирующая женщина сделала аборт и в вашем случае... и во всех других случаях, впрочем), и усе, селяви, аллели вымерли. Так какой смысл генам приспосабливаться к чуме, если приспособленность ведет к ослаблению всего остального? (Как и в случае с резистентными к антибиотикам флоре и фауне, которые сразу вымирают при попадании в естественную среду)-

Всё дело в том, что генам не нужен "смысл". У генов нет мозгов. Гены реагируют на то давление отбора, которое существует в моменте, в конкретное время. Если дальше направление давления отбора меняется – эволюция тоже может пойти в другом направлении.

У генов НЕТ ЦЕЛИ – это самое первое, что надо понять об эволюции. И одновременно самое сложное.-

Первое, что надо понять любым протестующим против смысла генов, это что протестующий пишет со смыслом и имеет внутри себя убежденность в существовании смысла по меньшей мере у себя. Как говорят объектно-ориентированные онтологи, человек обречен неким проклятием превращать все, к чему он прикасается, в мысль по аналогии с царем Мидасом, обращавшим все в золото.

Забавно, однако, что сама теорэвол является продуктом мысли и постоянно осмысляется, и все исследования проводятся со смыслом и с целью. Хорошо бы вы объяснили нам, зачем все эти десятки тысяч бредовых работ, какой в них цель и смысл.-

Хорошо бы вы объяснили нам, зачем...

@

Замените "зачем" на "почему", многое станет понятно, и люди к вам потянутся... Эволюция - это не зачем, а почему, она есть внутреннее свойство материи. Материя существует только в движении, следовательно, она неизбежно эволюционирует на всех уровнях организации.

-

-

-

Генам не нужен "смысл"... У генов НЕТ ЦЕЛИ... Гены реагируют...

@

Два попадания в яблочко, а третья пуля попала в черту. Как-то по-другому надо было прицелиться, другие подобрать слова.

Когда пришла чума, противочумный блок внутри некоторых геномов уже был. Он сформировался по внутренним причинам бог весть когда, не зная, каким и куда будет давление отбора. То есть, он отнюдь не был противочумным. Просто эта случайная комбинация пригодилась ещё в незапамятные времена, когда спасла часть гоминидов от очередной атаки из микромира. И, возможно, она потом дремала до тех пор, пока выжившие не столнулись с чумой. Ну, совсем-то этот проактивный блок не спал, он потихоньку награждал некоторых носителей аутоиммунными болячками. Правда, в те древние времена люди не успевали как следует прочувствовать их.

-

датский эволюционный биолог Том Гилберт, замечает: «Мы предполагали, что чума ушла, потому что мы усвоили важность поддержания чистотыЗа што боролись, на то и напоролись:

https://doctor.rambler.ru/news/35494484-chelovechestvo-strad

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО СТРАДАЕТ ОТ ЧИСТОТЫ?

Популярность набирает «Теория гигиены», объясняющая всплеск аутоиммунных заболеваний и аллергии чрезмерной борьбой с инфекциями и соблюдением правил личной гигиены.

По словам специалиста, эта теория нуждается в проверке. Однако в странах Азии и Африки аутоиммунные заболевания встречаются намного реже, чем на Западе.

Озверевшие от безделья иммунные системы

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аутоиммунные_заболевания

... лечатся иммунодепрессантами[2].

Последние новости

Рис. 1. Если бы средневековые «чумные доктора» имели возможность взглянуть на ДНК своих пациентов, они бы заметили, что варианты нескольких генов иммунного ответа значительно улучшают прогноз при чуме. Коллаж из изображений с сайтов pixabay.com и biorender.com