История «черной смерти» прослеживается до окрестностей Иссык-Куля

Известно, что «черная смерть» — эпидемия чумы, выкосившая в XIV веке треть Европы, — пришла из Средней Азии. Но откуда именно? Некоторые исследователи предполагали, что первичная вспышка произошла на территории современного Кыргызстана. Недавно биологи с помощью генетического анализа ДНК вызывающих чуму бактерий Yersinia pestis из пульпы зубов людей, умерших в середине XIV века, подтвердили эту версию. На основе филогенетического анализа распространения штаммов чумной палочки им удалось реконструировать распространение чумы в XIV веке.

«Черная смерть» — самая страшная эпидемия в истории средневековой Европы. В середине XIV века она вызвала хаос и уничтожила треть населения, оставила глубокий культурный отпечаток и дала начало второй пандемии чумы, длившейся около 500 лет. Именно эти события сделали чуму синонимом любой высокозаразной и высоколетальной болезни с катастрофическими последствиями. Неудивительно, что вопрос о происхождении этой эпидемии занимает ученых и вызывает интерес у широкой аудитории.

Даже сама чума как болезнь имеет крайне увлекательную историю — она далеко не ровесница человека. Возбудитель чумы Yersinia pestis — по большому счету всего лишь подвид бактерии Yersinia pseudotuberculosis, возбудителя псевдотуберкулеза (значительно более легкого заболевания). Он выделился из предкового вида около 20 000 лет назад и с тех пор постепенно приобретал дополнительные гены вирулентности, позволяющие ему успешно заражать людей, попутно вызывая ужасающие симптомы.

Мы можем отслеживать эти генетические изменения благодаря клинической особенности чумы: она может проявляться в септической форме, которая характеризуется большим количеством чумных бактерий в крови. Процент септического течения по понятным причинам высок среди тех, кто умер от чумы. Перед смертью все их ткани, имеющие кровеносные капилляры, были максимально насыщены чумными палочками — в том числе пульпа зуба. Она способна сохраняться долгое время, так как защищена более плотным дентином и эмалью — самой твердой тканью в организме человека. Поэтому чума оставляет за собой генетической след в виде своей ДНК в пульпе зубов людей, погибших от нее сотни и тысячи лет назад.

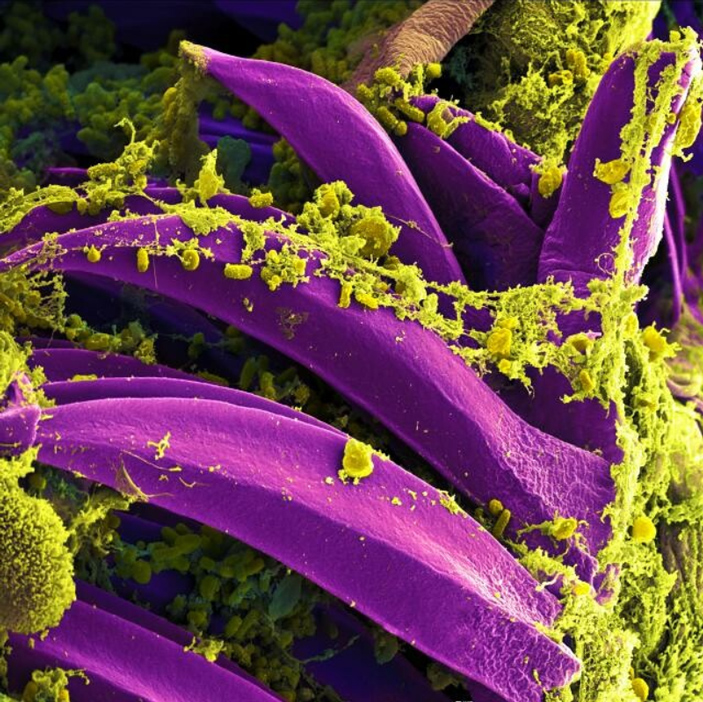

Эти данные показывают, что многие тысячи лет чума могла проявляться у человека только в легочной и (возможно) первично-септической форме, передаваясь воздушно-капельным путем. Лишь позднее бактерия приобрела гены, необходимые для успешной передачи через блох (рис. 1). Так началась история всем известной бубонной чумы, к которой относились все зафиксированные историками пандемии чумы — в том числе «юстинианова чума» и «черная смерть».

Известно, что чума в бубонной форме поражала людей еще в начале второго тысячелетия до н. э. (см. Бубонная чума была уже 3800 лет назад, «Элементы», 15.08.2018). Но вот когда она возникла впервые, сказать сложно: по-видимому, долгое время «легочные» и «бубонные» штаммы чумной палочки сосуществовали, как неандертальцы с кроманьонцами. Мы не можем сказать, кто и где заболел бубонной чумой впервые.

Но мы хотя бы можем попытаться отследить конкретные вспышки бубонной чумы — те самые, которые оставили огромный исторический и культурный след.

Первой такой эпидемией стала «юстинианова чума», начавшаяся в 541 году и поразившая всю Европу от Британии до Византии. Но нам она известна именно по византийским источникам — в силу экономической, политической и культурной значимости Византии в тогдашней ойкумене. Ряд историков предполагает, что эта эпидемия вынесла смертный приговор попыткам объединить Римскую империю и значительно ослабила Византию.

В 2014 году в самом авторитетном журнале по инфекционным болезням The Lancet Infectious Diseases вышла статья с результатами генетического исследования сохранившейся с тех времен ДНК чумной палочки (D. M. Wagner et al., 2014. Yersinia pestis and the Plague of Justinian 541–543 AD: a genomic analysis). Исследование показало, что «юстинианова чума» имела азиатское происхождение — она вырвалась из природного очага на территории современного Китая (рис. 2). Это же исследование показало, что вызвавший «юстинианову чуму» штамм вымер или затаился в природном очаге — он не был прямым предком чумной палочки, вызвавшей «черную смерть» восемь столетий спустя. В наше время его прямые потомки тоже нигде не зафиксированы — современные случаи чумы вызваны другими штаммами. «Черная смерть», наоборот за 500 лет последовавшей Второй пандемии оставила много «потомков», часть которых вызывает чуму и в наше время.

Рис. 2. Распространение трех пандемий чумы по миру по версии авторов статьи D. M. Wagner et al., 2014. Yersinia pestis and the Plague of Justinian 541–543 AD: a genomic analysis. «Желтая» линия, к которой относится «черная смерть», происходит из того же региона, что и «юстинианова чума» — но распространялась независимо от нее. Рисунок ⓒ Георгий Куракин

В 2019 году в журнале Nature была опубликована статья уже по самой «черной смерти» — генетические данные указывают, что незадолго до катастрофы в Европе чума «отметилась» в Верхнем Поволжье (M. Spyrou et al., 2019. Phylogeography of the second plague pandemic revealed through analysis of historical Yersinia pestis genomes). Но этот регион не очень подходит на роль источника всей эпидемии: природные очаги чумы, из которых инфекция могла выскочить, располагаются в тысячах километров к юго-востоку в центральной Азии. Нет ли там чего-нибудь поближе?

Еще в 1880-х годах российский историк и лингвист Даниил Хвольсон изучил кладбища на территории современного Кыргызстана, датированные 1338–1339 годами. Они располагались в Кара-Жыгаче (иногда встречается написание «Кара-Джыгач»; теперь это жилой массив на окраине Бишкека, рис. 3) и Буране (теперь это село с древним городищем поблизости). Кластерные захоронения и возраст похороненных наводили на мысли, что эти люди умерли вовсе не от возраста.

Рис. 3. Кара-Жыгач и Бурана на территории современного Кыргызстана. Карта из обсуждаемой статьи в Nature

Прояснить причину их смерти помогли надгробные камни (рис. 4). По словам современного медиевиста Моники Грин «эти камни максимально похожи на современные свидетельства о смерти». В том числе на них была обозначена причина смерти — неустановленное «моровое поветрие». «Здесь покоится Кутлук. Он умер от моровой язвы вместе со своей женой Магну-Келкой», — гласит надпись на одном из камней (Т. Хайдаров, 2018. Мусульманские авторы о «черной смерти»).

Рис. 4. Один из надгробных камней с захоронения в Кара-Жыгаче. Фото с сайта nature.com

За всплеском захоронений последовало выпадение любых источников на языке тюркской семьи, на котором говорили несториане, населявшие берега озера Иссык-Куль. По всей видимости, в этих местах действительно вспыхнула опустошительная эпидемия — и как раз за 8 лет до «черной смерти».

Уже это настолько подозрительно, что Хвольсон был уверен: это была именно чума. Та самая, которая позже опустошила Европу. Он даже перевел «моровую язву» с надгробных камней именно как «чуму». Это навлекло на него справедливую критику, за которой последовали новые вопросы: если могил со «свидетельствами о смерти» от эпидемии лишь несколько десятков, а всего раскопаны сотни могил — достаточно ли этого, чтобы утверждать, что всему виной именно «моровое поветрие»? Все точки над i могло расставить только генетическое исследование.

Недавно та же самая группа ученых, что отследила чуму до Поволжья, при участии исследователей из МГУ им. М. В. Ломоносова проанализировала генетический материал из захоронений в Кара-Жыгаче и Буране. И снова из пульпы зуба похороненных была выделена Yersinia pestis. Теперь стало ясно: в XIV веке по территории современной Киргизии прокатилась именно чума. Этот результат был опубликован в июньском выпуске журнала Nature.

Рис. 5. Филогенетическое дерево доступных на сегодняшний день геномов Yersinia pestis. Черно-белые кружочки обозначают различные современные геномы, цветные — геномы, извлеченные из захоронений (захоронения показаны соответствующими цветами сверху). Геномы из Киргизии представлены фиолетовым кружочком — видно, что этот геном является предковым по отношению к геномам чумной палочки из Поволжья (синие) и Европы времен «черной смерти» (зеленые). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Когда авторы построили филогенетическое дерево (рис. 5) на основе всех имеющихся у них геномов чумной палочки, включая геномы из Кыргызстана, они сделали еще одно открытие: чумная палочка из Кара-Жыгача и Бураны находится глубоко в основании раскидистого дерева из современных сородичей и бактерий, вызвавших «черную смерть». В XIV веке по берегам озера Иссык-Куль не просто прошла чума — именно эта вспышка, уничтожив целый народ, вышла далеко за пределы Центральной Азии. Вызвав эпидемию в Поволжье, она далее через Причерноморье попала в Европу и стала «черной смертью» (рис. 6).

Рис. 6. Скорее всего, «черная смерть» распространялась по Евразии примерно таким маршрутом. Рисунок ⓒ Георгий Куракин

Означает ли это, что источник «черной смерти» — степи современного Кыргызстана? И да, и нет. Это действительно та точка, к которой сходятся доступные на сегодняшний день реконструкции, однако авторы убеждены, что непосредственным источником послужили длительно существующие природные очаги чумы в горах Тянь-Шаня. Просто Кара-Жыгач и Бурана — ближайшие к Тянь-Шаню точки, где ученые смогли зафиксировать чуму. «Это как если бы вы нашли место, где все штаммы сходятся в один», — говорит один из руководителей группы Йоханнес Краузе. — «Как в случае с коронавирусом у нас есть штаммы альфа, дельта и омикрон, но они все происходят от штамма, найденного в Ухане».

Там, где сейчас располагается город-миллионник Бишкек, в XIV веке тоже был крупный «хаб» тех времен — на этой территории проживало этнически пестрое население, а сама она была перекрестком торговых и людских потоков. Скорее всего, это просто первый такой пункт, попавшийся на пути вырвавшейся из природного очага заразе. Нам остается только догадываться, какая катастрофа разразилась в этих местах с приходом чумы, — но, судя по археологическим данным, она была столь же ужасна, как «черная смерть» в Европе. Навсегда изменив культурный и языковой пейзаж этих мест, чума двинулась дальше на запад, лишая остальной мир возможности снова стать прежним.

Реконструкция этих страшных событий вызвала определенный ажиотаж и в наше время. Власти Кыргызстана были раздосадованы появлением такой публикации в начале туристического сезона и обеспокоены тем, что она может отпугнуть туристов, приезжающих на озеро Иссык-Куль. «Учитывая, что озеро Иссык-Куль и Кыргызскую Республику в целом посещает большое количество туристов, в том числе иностранных, публикация выглядит заказной, направленной на дискредитацию страны как популярного места отдыха», — заявили в Министерстве здравоохранения Кыргызстана. Несмотря на отсутствие причин для недоверия исследователям или подозрения в фальсификации, можно понять причины беспокойства: в обществе может возникнуть ложное убеждение об опасности территории из-за наличия чумных могильников.

Тех, кто уже начал этого опасаться, мы можем успокоить: ДНК чумной палочки так трудно выделять из захоронений именно потому, что эта бактерия не живет в мертвых телах, а ее клетки разрушаются. В силу этого истории неизвестны случаи вспышек чумы из-за раскопок или случайного вскрытия могил возрастом в семь веков. Чума может сохраняться в природных очагах в организмах степных грызунов — но такие очаги никак не связаны с захоронениями, и на территории Кыргызстана, по заявлению Минздрава республики, таких очагов нет. Изучать средневековые эпидемии нужно, чтобы извлечь из них уроки и обезопасить себя сейчас. Но не стоит бояться призраков прошлого.

Источник: Maria A. Spyrou, Lyazzat Musralina, Guido A. Gnecchi Ruscone, Arthur Kocher, Pier-Giorgio Borbone, Valeri I. Khartanovich, Alexandra Buzhilova, Leyla Djansugurova, Kirsten I. Bos, Denise Kühnert, Wolfgang Haak, Philip Slavin & Johannes Krause. The source of the Black Death in fourteenth-century central Eurasia // Nature. 2022. DOI: 10.1038/s41586-022-04800-3.

Георгий Куракин

-

"... так как защищена более плотным дентином — самой твердой тканью в организме человека."

Нет. Самая твердая ткань лежит поверх дентина - это зубная эмаль. Твёрже дентина почти в семь раз.

-

Позвольте, это Вы про прямо сейчас говорите?

То есть там прямо сегодня можно от какого-то бестолкового сурка реальную чуму подхватить? Да ещё и от его уж совсем безмозглых блох? Да ещё и на таких громадных территорииях!

Это же кошмар!

А как нам удаётся столько лет про нее - про чуму - ничего не слышать? Может, какой барьер сформировался? Или таки просто везёт?

Что-то мне не по себе от этой инфы...-

В этих регионах периодически случаи чумы выявляются. Часто со смертельным исходом. Просто это один-два человека, обычно пастухи, и панику не поднимают. Последнее, что я слышал, отец и сын умерли. Мальчик совсем маленький был. Но я специально не слежу, просто живу в этой части страны. Барьер разве что социальный - мало людей живут в степи. Ну и чумной контроль - все время проверяют, от чего дикие грызуны дохнут, и нет ли массовой эпизооотии.

-

авторы убеждены, что непосредственным источником послужили длительно существующие природные очаги чумы в горах Тянь-ШаняMeh. ¬¬

Вот тут бы вспомнить про "шёлковый путь", на котором кормились местячковые тюрки, а затем уйгуры, а затем киргизы, а затем монголы, а затем... - им несть числа! Такшта круг подозреваемых нужно распространять дальше "вверх по течению", ящитаю... :з

Последние новости

Рис. 1. Электронная микрофотография бактерий Yersinia pestis (желтые), колонизировавших преджелудок блохи (фиолетовый). Способность «облепить» собой ткани преджелудка и закупорить его — ключевая генетическая особенность, необходимая бактерии для распространения через блох. Фото с сайта flickr.com