Колумбийские кокаиновые бегемоты постепенно становятся «экосистемными инженерами»

С 1993 года в Колумбии начали расселяться бегемоты, сбежавшие из поместья наркобарона Пабло Эскобара. Эти животные не имеют аналогов в современной Южной Америке, однако могут быть экологически сходными с вымершей около десяти тысяч лет назад мегафауной. В Африке бегемоты активно меняют экосистемы, в которых живут, создавая мощный поток минеральных веществ и органики с суши в пресные водоемы. Теперь экологическая роль этих животных была изучена на новой для них колумбийской территории. Похоже, что и здесь бегемоты усиливают приток органики в водоемы, однако этот эффект не так значителен, как в Африке.

Биологическими инвазиями называют активное распространение видов за пределами своего родного ареала. Как правило, инвазивные виды преднамеренно или случайно были завезены человеком в новые местообитания и смогли встроиться в естественные сообщества (впрочем, иногда антропогенный характер распространения не считается обязательным). Инвазии приводят к перестройке экосистем, подвергшихся вторжению, за счет того, что вселенцы вытесняют аборигенные виды и меняют связи в биосообществах. Пионером инвазионной биологии считают английского эколога Чарлза Элтона, чья монография «Экология нашествий растений и животных» переведена и на русский язык.

С конца прошлого века инвазионная биология выделилась в отдельную отрасль экологии, которой посвящены специализированные журналы. Например, Biological Invasions и Российский журнал биологических инвазий, многие статьи в которых могут быть интересны и понятны не только профессиональным биологам.

Яркий пример того, как инвазивный вид меняет новые для себя экосистемы, — это расселение по северу Евразии ротана (Perccottus glenii). Эта рыба исходно жила в бассейне реки Амур. Там ее сдерживают многочисленные хищники, да и вообще в основном ротаны живут в не самых удобных условиях — в зарастающих и обмелевших речных протоках. В 1916 году кто-то выпустил ротанов в водоем возле Петрограда — так началось формирование вторичного ареала. Ротан активно расселился по некрупным водоемам, где оказался самым эффективным хищником. Ротаны активно выедают местных рыб, особенно их молодь, а также амфибий и крупных беспозвоночных. В более крупных водоемах их сдерживают местные хищники — щуки и крупные окуни. В итоге инвазия ротана привела к изменению фауны в некрупных водоемах европейской части России и в Западной Сибири, а также к увеличению среднего размера других рыб, так как ротаны выедают прежде всего мелких особей (см. A. N. Reshetnikov, 2003. The introduced fish, rotan (Perccottus glenii), depresses populations of aquatic animals (macroinvertebrates, amphibians, and a fish).

Еще один известный случай — неконтролируемое расселение борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi) в Центральной России, интродуцированного в 1947 году с Кавказа как кормовое растение. Довольно быстро выяснилось, что корм для скота из борщевика плохой и что сок этого растения вызывает солнечные ожоги (см. картинку дня Борщевик Сосновского). При этом борщевик оказался неприхотливым и стал быстро расселяться. Он хорошо растет в нарушенных местообитаниях (по краям дорог, на пустырях и в других местах, где человек ведет или вел свою деятельность), не дает восстанавливаться типичной для этих мест растительности и формирует особые сообщества, отличающиеся малым числом входящих в них видов (см. П. Н. Панасенко, 2017. Некоторые вопросы биологии и экологии борщевика Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden)).

Крупнейшие инвазивные животные — обыкновенные бегемоты (Hippopotamus amphibius). В 1993 году четыре бегемота сбежали из частного зоопарка печально знаменитого колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, который располагался в его поместье — гасиенде «Неаполь» (ныне функционирует как тематический парк развлечений, см. Hacienda Napoles). Бегемоты стали быстро плодиться и активно заселять окрестные пруды и реку Магдалена. Из-за такого происхождения в Колумбии их иногда называют кокаиновыми бегемотами.

Эта инвазия интересна прежде всего тем, что в каком-то смысле восстанавливает историческую справедливость. На рубеже плейстоцена и голоцена в Южной Америке вымерла мегафауна, состоявшая из крупных млекопитающих (гигантских ленивцев и гигантских броненосцев, представителей надотряда южноамериканских копытных Meridiungulata — похожих на верблюдов макраухений и похожих на носорогов токсодонов, а также других животных), а с ними исчезли и выполняемые ими экосистемные функции. Перемещаясь на многие десятки, а то и сотни километров, эти животные переносили органику и минеральные вещества, синтезированные и накопленные растениями в одной экосистеме, в другие экосистемы, являясь, как сказал бы В. И. Вернадский, «глобальной геологической силой» (см. C. E. Doughty et al., 2016. Global nutrient transport in a world of giants). Еще одна важная роль крупных млекопитающих — распространение семян, чем в Южной и Центральной Америке, по-видимому, занимались гомфотерии (Gomphotheriidae) и гигантские ленивцы (см. D. H. Janzen, P. S. Martin, 1982. Neotropical anachronisms—the fruits the gomphotheres ate).

Причины вымирания мегафауны на разных континентах (см. Вымирание в четвертичном периоде) — одна из животрепещущих проблем палеоэкологии, и «Элементы» неоднократно рассказывали об исследованиях, авторы которых пытались понять, что же сыграло главную роль: деятельность человека или изменение климата (см., например: Вымирание позднечетвертичных животных управлялось климатом, «Элементы», 23.11.2011, Главной причиной позднечетвертичного вымирания все-таки были люди, а не климат, «Элементы», 09.06.2014).

Как бы то ни было, последние несколько тысяч лет в Южной Америке не было никаких сравнимых по размерам с бегемотами животных — и вот они появились. При этом известно, что на родине, в Африке, гиппопотамы являются так называемыми «экосистемными инженерами» (Ecosystem engineer), или эдификаторами, влияющими на потоки вещества и энергии между сушей и водоемами: ночами они питаются травой на суше, а дни проводят в озерах, и их экскременты снабжают минеральными веществами продуцентов органики, а детритофагов — органикой (см. A. L. Subalusky et al., 2015. The hippopotamus conveyor belt: vectors of carbon and nutrients from terrestrial grasslands to aquatic systems in sub‐Saharan Africa). Всё вместе это приводит к эвтрофикации водоемов. Иногда из-за активного окисления бактериями принесенной бегемотами органики могут случаться даже заморы рыб (см. C. L. Dutton et al., 2018. Organic matter loading by hippopotami causes subsidy overload resulting in downstream hypoxia and fish kills). Также эти животные являются биотурбаторами — они взбаламучивают донные осадки, из-за чего минеральные вещества и органика перераспределяется по всей толще воды. Такое изменение физико-химических особенностей водоёмов приводит и к изменению состава населяющих его организмов, то есть меняется биоценоз. В связи с этим возникает резонный вопрос — выступают ли южноамериканские бегемоты такими же «экосистемными инженерами», как их африканские сородичи?

Состояние популяции колумбийских бегемотов никто толком не изучал. В 1993 году из зоопарка сбежало четыре особи, а сейчас их численность оценивается в 65–80 особей. Некоторых видели даже в 150 км от поместья Эскобара. Если предположить, что популяция бегемотов пока находится в стадии экспоненциального роста, то есть не сдерживается нехваткой ресурсов, то, значит, они увеличивают свою численность как минимум на 11% каждый год и через несколько десятилетий счет пойдет на тысячи (рис. 1). Впрочем, надо сказать, нет никаких особых оснований считать, что у этой популяции сейчас наблюдается именно экспоненциальный рост, а тем более — утверждать, что он будет оставаться таким и дальше. Проще говоря, мы не знаем, как растет и как будет расти численность этих бегемотов.

Джонатан Шурин (Jonathan Shurin) из Калифорнийского университета в Сан-Диего совместно с колумбийскими коллегами решил изучить влияние бегемотов на населяемые ими пруды в долине реки Магдалены. Конечно, дизайн исследования нельзя назвать сбалансированным: из 14 исследованных прудов только два имели постоянную популяцию бегемотов. Размер популяции и площадь прудов различались существенно. В пруду площадью78 000 м2 жило 20–30 особей, в пруду площадью 13 000 м2 — 3–5, но плотность популяции составляла около 300 особей на квадратный километр в обоих случаях. В некоторых прудах бегемоты встречались в прошлом, но статистический анализ показал, что эти водоемы не отличаются значимо от тех, где эти животные не наблюдались никогда, поэтому в итоге пруды были разделены на две группы: с постоянной популяцией бегемотов и без нее. Семь прудов исследовали трижды (дважды — в дождливый сезон и один раз — в сухой), а еще семь — единожды, так что всего исследователи получили 28 «проб». Авторы специально отмечают, что сбор данных проводили с берега из-за опасности столкновения с бегемотами (эти животные эпизодически заходят во все водоемы на своей территории, а не только в те, где постоянно обитает популяция).

Ученые изучили концентрацию органики в воде с помощью соотношений стабильных изотопов углерода δ13C и азота δ15N, исследовали физико-химические характеристики водоемов, концентрацию в них хлорофилла a (это дало сведения об обилии фитопланктона), измерили суточные колебания концентрации кислорода (это позволило оценить чистую первичную продукцию экосистемы), а также изучили состав фито- и зоопланктона.

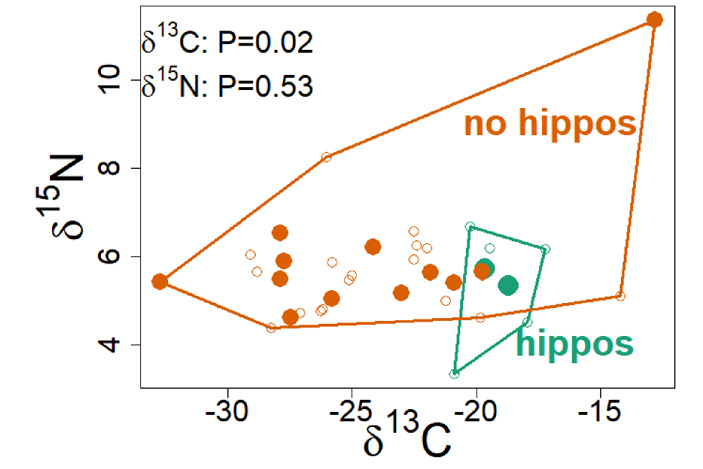

Пруды с бегемотами показали значимо большую концентрацию тяжелого изотопа углерода 13C, но не отличались от безбегемотных по концентрации тяжелого изотопа азота 15N в дисперсном органическом веществе (particulate organic matter, рис. 2).

Рис. 2. Соотношение стабильных изотопов углерода и азота в дисперсном органическом веществе, собранном в прудах с постоянными популяциями бегемотов (зеленые) и без них (оранжевые).Каждая точка без заливки — отдельное измерение (на каждый пруд приходилось от одного до трех измерений), точки с заливкой — среднее значение измерений для конкретного пруда. Р-значения показывают значимость различий между двумя группами прудов. Видно, что не населенные бегемотами водоемы беднее тяжелым углеродом, за исключением единственного водоема (измерения в нем проводились единожды), сильно обогащенного тяжелыми углеродом и органикой. Рисунок из обсуждаемой статьи в Ecology

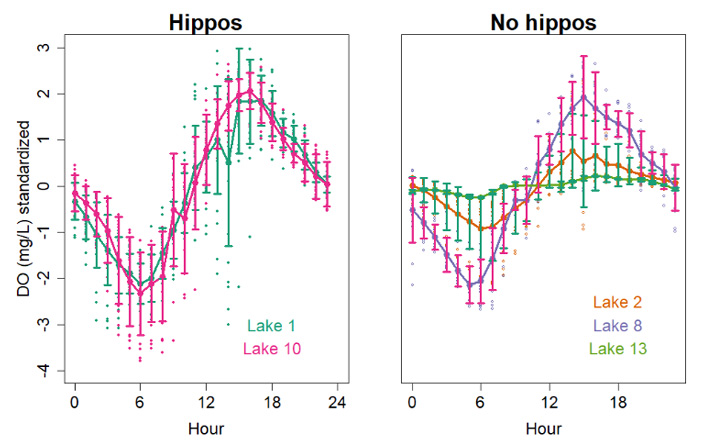

У прудов с бегемотами наблюдались более сильные суточные колебания концентрации кислорода в воде (рис. 3), что говорит об усилении метаболизма экосистемы: повышалась продукция органики, сопровождающаяся выделением кислорода, и/или деструкция органики бактериями, сопровождающаяся поглощением этого газа. Более того, в обоих прудах с этими животными иногда ночью наблюдались условия, способные привести к замору рыбы (содержание кислорода падало ниже 4 мг/л), чего никогда не случалось в прудах без бегемотов.

Рис. 3. Суточные колебания концентрации растворенного кислорода в воде прудов с постоянными популяциями бегемотов (слева) и без них (справа). Показаны стандартизованные значения (отклонения от среднего, обозначенного нулем на графике). Рисунок из сопроводительных материалов к обсуждаемой статье в Ecology

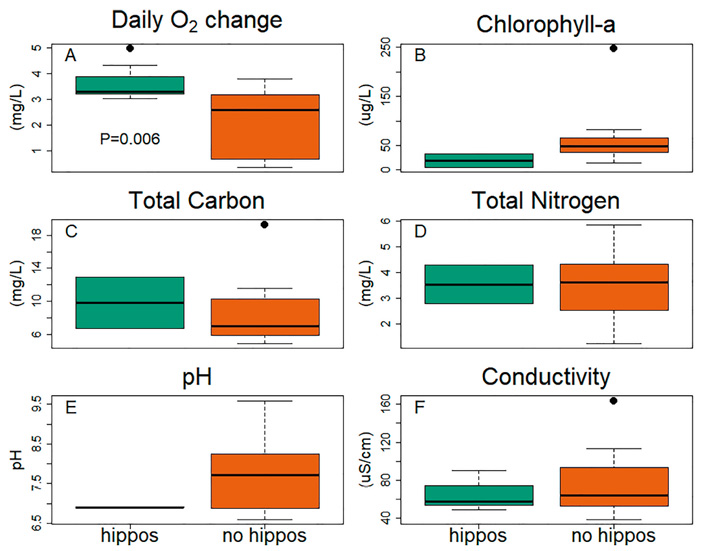

Физико-химические свойства воды, как и обилие фитопланктона, измеренное через концентрацию хлорофилла a в воде, не отличались между двумя группами прудов (рис. 4), причем независимо от того, учитывалась или нет разница в датах сбора материала.

Рис. 4. Физико-химические свойства воды в прудах с постоянными популяциями бегемотов (зеленые графики) и без них (оранжевые графики). (A) — амплитуда суточных колебаний концентрации растворенного кислорода (разность между замерами на закате и на рассвете), (B) — концентрация хлорофилла а, (C) — общий углерод, (D) — общий азот, (E) — pH, (F) — проводимость. Единственные значимые различия — для колебаний кислорода. Рисунок из обсуждаемой статьи в Ecology

Хотя в группу «бегемотовых» прудов попал и самый большой водоем, именно плотность популяции этих животных, а не площадь пруда, оказалась наилучшим предсказателем концентрации тяжелого изотопа углерода и суточного цикла кислорода.

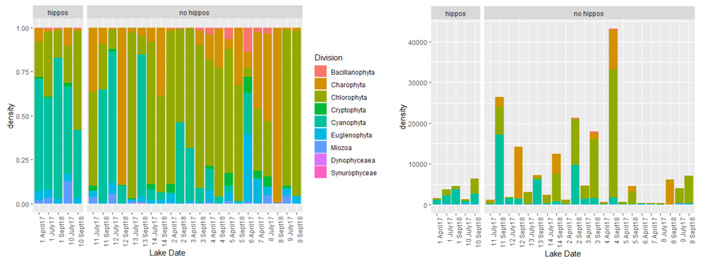

Бактериальное, водорослевое и беспозвоночное население прудов сильнее зависело от даты сбора, чем от того, есть ли в водоеме постоянная популяция бегемотов. Только один из параметров — доля цианобактерий в составе фитопланктона — значимо зависел от наличия в пруду постоянно популяции (рис. 5, слева). При этом численность фитопланктона в озерах без бегемотов оказалась выше (рис. 5, справа), однако, как уже говорилось, концентрация хлорофилла a не показала значимых различий.

Рис. 5. Относительная (слева) и абсолютная (справа) численность представителей разных групп фитопланктона в прудах с постоянными популяциями бегемотов (hippos) и без них (no hippos). Рисунок из сопроводительных материалов к обсуждаемой статье в Ecology

В совокупности полученные данные указывают на то, что бегемоты в Колумбии выполняют ту же экосистемную функцию, что и на родине в Африке — усиливают перенос органического вещества с суши в пресные водоемы. В пользу этого свидетельствует повышенная концентрация тяжелого изотопа углерода, который накапливается сухопутными растениями активнее, чем водорослями и водными растениями. Большая доля цианобактерий в прудах с бегемотами также говорит в пользу эвтрофных условий. Также она может быть знаком фосфорного загрязнения, что, опять же, может быть связано с усиленным переносом вещества с суши (впрочем, напрямую содержание фосфора авторы не измеряли). Более выраженные суточные колебания кислорода могут объясняться как повышенной активностью продуцентов (за счет большего притока минеральных веществ — например, того же фосфора), так и за счет большей активности редуцентов, перерабатывающих приносимую бегемотами органику. Прояснить относительную роль этих факторов предстоит последующим исследованиям.

Впрочем, выявленные эвтрофирующие эффекты бегемотов не выглядят такими уж значительными, как в Африке. Они проявляются только в части измеренных показателей, а в других не проявляются (так, их наличие не влияет на содержание в воде углерода, азота, хлорофилла). Поэтому стоит говорить, что полученные результаты не доказывают влияние бегемотов, а лишь указывают на него. Авторы предлагают несколько возможных объяснений меньшей выраженности экосистемных эффектов. Во-первых, пруды в долине реки Магдалены и так обогащены органикой за счет развития животноводства. Во-вторых, в Африке наиболее значительными эффекты бегемотов оказываются в конце сухого сезона, когда площадь водоемов уменьшается и эти животные вынуждены скучиваться. В Колумбии нет таких сильных колебаний уровня осадков, так что бегемотам не нужно толпиться. В-третьих, в Колумбии пока довольно мало бегемотов, и их популяция только начинает разрастаться.

Итак, со всеми оговорками, касающимися дизайна исследования, похоже, что бегемоты и в Южной Америке выполняют экосистемную функцию переноса минеральных веществ и органики с суши в пресные водоемы. Хорошо это или плохо? С одной стороны, этот перенос способствует повышению продуктивности прудов. И, как говорилось в выше, инвазию бегемотов можно рассматривать как восстановление утраченной к началу голоцена мегафауны, ответственной за перенос веществ на большие расстояния. Впрочем, тут есть некоторое лукавство: в Южной Америке никогда не было экологических аналогов бегемотов, то есть крупных земноводных млекопитающих. Их подобиями могут служить капибары и тапиры, а наиболее близким к ним по размерам был бразильский Tapirus rondoniensis, достигавший 200 кг (а бегемоты весят около полутора тонн!) и вымерший около миллиона лет назад. Так что это, конечно, восстановление мегафауны, да не той. Кроме того, не сообщается, могут ли бегемоты выполнять еще одну экосистемную функцию вымерших крупных млекопитающих — распространять семена.

Также авторы обсуждаемой работы предостерегают о возможных негативных последствиях инвазии бегемотов — пресноводные экосистемы могут пострадать из-за эвтрофикации (многие группы организмов не выживут в условиях обилия органики и малой концентрации кислорода), при этом ухудшится и качество водных ресурсов. Так что ученые призывают взять под контроль распространение бегемотов, чтобы не допустить этих вредных последствий. И тут, отмечают они, надо разработать меры, которые были бы приняты обществом — простой отстрел, по их мнению, не подходит, так как бегемоты людям нравятся и уже стали туристической достопримечательностью.

Источник: Jonathan B. Shurin, Nelson Aranguren-Riaño, Daniel Duque Negro, David Echeverri Lopez, Natalie T. Jones, Oscar Laverde‐R, Alexander Neu, Adriana Pedroza Ramos. Ecosystem effects of the world’s largest invasive animal // Ecology. 2020. DOI: 10.1002/ecy.2991.

Сергей Лысенков

-

Сергей, спасибо, очень интересно.

А популяция, разросшаяся от всего четырех особей, не испытывает влияние инбридинга?-

-

Вопрос в численности этого клана. Вспомните пример голоценовых мамонтов о. Врангеля. Оценочная численность особей примигениуса, способных пропитаться на его территории, составляет порядка 300 (правда, не знаю методик такой оценки - но допустим). В то же время недавние генетические исследования (правда, всего одной особи) показали значительное накопление вредных изменений из-за инбридинга. Что, дескать, они не могли уже различать запахи цветов, и пр. С другой стороны, отмечаются мнения, что накопленные изменения в геноме вряд ли были причиной вымирания последней популяции, которая приспособилась и к этим изменениям, снова проявив характерную высокую приспособленческую пластичность слонов.

Как бы там ни было, инбридинговые дела с мамонтами о. Врангеля выявлены и существенны, и вполне закономерно лежат в картотеке вопросов их исчезновения. Но их количество - триста особей! Пусть даже двести, сто - но не плавное постепенное угасание, а достаточно резкое обрывание жизни популяции в сотню или многие десятки особей, то есть финальные стадии 40-20-10 животных были пройдены быстро и резко, и не в этих финальных микроколичествах накапливались инбридинговые отклонения. А в более многочисленных, порядка сотни особей.

А тут - всего четыре (!!) бегемота. И вполне себе интенсивное размножение популяции. За 30 лет - сотня из четырёх особей (экстраполируя ещё на три года размножения сегодняшнюю оценку в 80 особей).

Столь узкое "бутылочное горлышко" на 3-4 порядка меньше "бутылочного горлышка" сапиенсов, о котором вы говорите. И на 2 порядка меньше численности последней популяции примигениуса о. Врангеля, с которой "не снимают" инбридинг как фактор, способствовавший её вымиранию.

Насколько же тесным должен быть инбридинг всего четырёх исходных особей - очень сильным. Если они при начальной численности из 4 особей так размножились, получается, столь высокая степень межродственного скрещивания их вообще никак не подавляет. Хотя тоже млекопитающие, крупные, растительнояды - достаточно близкий аналог врангелевских мамонтов.

Вот это поразительное непроявление инбридинга на быстром росте популяции из всего 4 особей крупных млекопитающих как-то не укладывается в голове, набитой привычными стереотипами про инбридинг плюс примерами а-ля врангелевцы-примигениусы.

Неужто и впрямь возможно восстановление "по библейскому формату" - от каждой твари по паре - и здоровое сегодняшнее биоразнообразие? Четыре бегемота и их нынешняя колумбийская популяция прямо вплотную подошли к такому библейскому сценарию.-

Бегемоты не кошерны, их в ковчег можно было только по паре. А вот кошерных животных в ковчеге ставили по 4 и больше. Например жирафов, они тоже кашерны.

За то у бегемотов нет болезней и прочих вредителей, которые бы генетически бы им надавали пинков по причине инбридинга. Какие то наследственные болезни навернека будут чаще.

А ещё, иногда привозные звери или растения привозится с разных мест. И изначально генетически более разнообразны, чем если бы они сами пришли в виде небольшой группы. У привозных растений при дальнем скрещивании быстрее отсеиваются повторяющийся генетические элементы и геном сбрасывает лишний вес. С чего они начинают расти больше.

-

-

-

-

-

Моё пространное сообщение выше - и на вашу фразу. Как-то это непривычно, столь узкое "горлышко". А мамонтам о. Врангеля оно мешало, при их на порядки более высокой численности. 4 стартовых колумбийских бегемота и их стремительное разрастание выглядят парадоксально. Для меня, по крайней мере.

-

А как именно инбридинг им в данном случае может помешать?

У мамонтов был климат, который менялся, и, в общем-то, при такой степени вырождения достаточно очень небольшого выхода совсем уж за рамки, чтобы система посыпалась.

Несколько аномально длинных и суровых зим, несколько аномально сухих/влажных лет...

В данном же случае звери, судя по всму, попали в среду без врагов и без конкурентов. И климат именно подходящий.

Не знаю, есть ли данные о естественной убыли и проблемах со здоровьем у колумбийских бегемотов?

Инбридинг же не сам по себе плох, он плох понижением генетического запаса прочности и выведением наружу всяких аберрантов с повышенной уязвимостью.

А если повышенная уязвимость не работает, то и хрен бы с ними, с аберрантами.

В других группах есть примеры вполне доказанного происхождения популяций от пары особей, например, у многих скорпионов на Ближнем Востоке.

Попала в оазис беременная самка - и вот уже есть популяция, все - потомки этой самки, плодятся и размножаются.-

Не знаю, как может помешать. Не представляю себе набор уязвимостей для бегемотов. Что у них может ослабнуть в результате инбридинга. Зубы начнут выпадать, кишечник станет коротким, ослабнет обоняние или ещё что-нибудь типа идиотии.

У людей вроде бы быстро проявляются минусы инбридинга. Если всего четыре человека дадут обособленную популяцию, то достаточно скоро станет заметно её вырождение - нет? Инбридинг в королевских семьях, например. Хотя там больше четырёх человек народу.

Но мысль ваша понятна, спасибо. Если инбридинг не приводит к повышенной уязвимости, то он не проблема для роста популяции.

За примеры возникновения популяции из пары особей членистоногих спасибо. Но для млекопитающих мне такое трудно представить - наверное, из-за неверных стереотипов.-

Если всего четыре человека дадут обособленную популяцию, то достаточно скоро станет заметно её вырождение - нет

Если две женщины и два мужчины БЕЗ исходного родства между собой и в каждой пары будет по 10 выживших детей то НЕТ

когда ИХ потомков станет допустим тысяча и ресурсов начнет не хватать то неудачные комбинации будут выбраковываться отбором -

-

-

Не знаю, как может помешать. Не представляю себе набор уязвимостей для бегемотов. Что у них может ослабнуть в результате инбридинга. Зубы начнут выпадать, кишечник станет коротким, ослабнет обоняние или ещё что-нибудь типа идиотии.

Теперь ИХ сотня допустим там будут по несколько из этими девиациями но тут нам улыбается дедушка Дарвин из его естественным отбором

-

-

-

-

Инбридинг же не сам по себе плох, он плох понижением генетического запаса прочности и выведением наружу всяких аберрантов с повышенной уязвимостью.

А если популяция быстро увеличивается и имеет достаточную численность то аберанты могут выбраковываться отборомВ других группах есть примеры вполне доказанного происхождения популяций от пары особей, например, у многих скорпионов на Ближнем Востоке.

а КАК приматы попали в благословенною Америку через Атлантику понятно что в начале кайнозоя океан был поуже но тысяча км там была точно, скорее всего ОДНА беременная самка выжила, и через несколько миллионов лет имеется подотряд широконосых

Попала в оазис беременная самка - и вот уже есть популяция, все - потомки этой самки, плодятся и размножаются.

Несколько кострубато но думаю вы поймете

Последние новости

Рис. 1. Бегемоты в прудах Колумбии. На графике показан предполагаемый экспоненциальный, то есть происходящий по закону N0ert (N0 — начальный размер популяции, t — время в годах), рост популяции бегемотов. Значение r = 0,11 рассчитано, исходя из того, что в 1993 году бегемотов было всего четыре, а в 2019 году их уже не меньше 65. Впрочем, авторы сами признаются, что нет достаточных оснований считать, что популяция растет именно таким образом. Изображение из обсуждаемой статьи в Ecology