А существуют ли вторичноротые?

Недавние исследования загадочной группы ксенацеломорф привели ученых к выводу, что первые двусторонне-симметричные животные, скорее всего, были очень просто устроенными червеобразными существами. Однако сейчас группа молекулярных филогенетиков предлагает вновь пересмотреть эту проблему. Более того, внезапно ставится под сомнение эволюционная роль давно признанной зоологами группы вторичноротых, к которой относятся иглокожие, полухордовые и хордовые.

Большинство современных многоклеточных животных относится к гигантской эволюционной ветви билатерий, главная особенность которой — двусторонняя симметрия тела с правой и левой сторонами, передним и задним концом, спиной и брюхом. В 1908 году австрийский зоолог Карл Гроббен (Karl Grobben) предложил разделить всех билатерий на первичноротых и вторичноротых (K. Grobben, 1908. Die systematische Einteilung des Tierreiches). Это деление с некоторыми поправками сохранилось по сей день. К вторичноротым относятся иглокожие, полухордовые и хордовые. Первичноротые гораздо разнообразнее. Среди их представителей — моллюски, кольчатые черви, членистоногие, нематоды и многие другие группы животных, как широко распространенные, так и малоизвестные (см. картинку дня Первичноротые).

Казалось бы, что может быть проще, чем разделение древа билатерий на две ветви? Но есть проблематичные группы, положение которых на этом фоне долго было неясным. Таковы, например, морские стрелки, которых Гроббен и многие другие зоологи считали вторичноротыми, а по современным данным они — однозначно первичноротые (см. Морские стрелки оказались родственниками коловраток, «Элементы», 06.03.2019).

Особенно сильно спутала карты зоологам загадочная группа ксенацеломорф. Это морские червеобразные существа, устроенные по меркам билатерий крайне просто. Ресничный покров всего тела, нервная система в виде равномерной сети (плексуса), мешковидный или вовсе отсутствующий кишечник — признаки, которые издавна заставляли подозревать ксенацеломорф в огромной древности. Впрочем, название «ксенацеломорфы» появилось лишь недавно. Под ним скрываются три группы червей, несколько отличающиеся друг от друга: бескишечные турбеллярии, немертодерматиды и ксенотурбеллиды.

Тут, пожалуй, нужно пояснение по поводу кишки и ее отсутствия. У всех многоклеточных животных, кроме губок и пластинчатых, есть рот, мускулатура и нервная система — три признака, которые возникали в ходе эволюции, судя по всему, не иначе как одновременно, неразрывной триадой (В. В. Малахов, 2003. Основные этапы эволюции эукариотных организмов). Всё это, разумеется, есть и у ксенацеломорф. Но вот кишечника, в отличие от рта, у них может и не быть. У бескишечных турбеллярий рот ведет не в кишку (полость, выстланную слоем эпителия), а в скопление пищеварительных клеток, никакой постоянной полости не имеющее. У немертодерматид и ксенотурбеллид, правда, эпителиальный кишечник есть. Но он замкнут слепо — без анального отверстия, в отличие от сквозной кишки других билатерий (см. Дупликация гомеобоксных генов могла быть одной из причин кембрийского взрыва, «Элементы», 13.02.2015). Такой кишечник для краткости называют мешковидным (sac-like).

Дискуссии о систематическом положении и эволюционной роли животных, которых мы сейчас называем ксенацеломорфами, начались еще лет сто назад. Особенно бурными они были в отношении загадочной группы ксенотурбеллид, которую то сближали с бескишечными турбелляриями, то внезапно относили к вторичноротым. Эта почти детективная история уже подробно обсуждалась на «Элементах» (см. Ксенотурбеллиды оказались близки к предкам двусторонне-симметричных животных, «Элементы», 15.02.2016). В конце концов зоологи и молекулярные филогенетики пришли к выводу, что ксенацеломорфы, включая и ксенотурбеллид, — это единая эволюционная ветвь, занимающая на эволюционном древе билатерий базальное (самое близкое к основанию) положение. Попросту говоря, ксенацеломорфы — это древнейшие билатерии. Они обособились еще до того, как основная часть древа билатерий разделилась на первичноротых и вторичноротых (рис. 2).

Рис. 2. Сценарий эволюции билатерий, соответствующий гипотезе максимальной древности ксенацеломорф. Первичноротые (Protostomia) и вторичноротые (Deuterostomia) образуют группу Nephrozoa, названную так благодаря приобретению специализированных выделительных трубочек — нефридиев. У ксенацеломорф нефридиев нет, и в группу Nephrozoa они не входят. За последние пять лет этот сценарий стал было восприниматься как классический, но теперь его вновь ставят под сомнение. Иллюстрация из статьи: A. Hejnol, K. Pang, 2016. Xenacoelomorpha's significance for understanding bilaterian evolution

Почему это важно? Дело в том, что решение проблемы систематического положения ксенацеломорф может, в свою очередь, послужить ключом к проблеме происхождения билатерий как таковых (см. В. В. Малахов, 2004. Новый взгляд на происхождение билатерий). А вот эту проблему частной уже не назовешь. В конце концов, возникновение двусторонне-симметричных животных было одним из важнейших событий во всей истории жизни на Земле. Неудивительно, что биологи давно — если быть точным, то уже около 150 лет — пытаются разгадать механизм этого события. Соображений и фактов на эту тему приводилось множество, но если говорить вкратце, то все версии происхождения билатерий можно разделить на две группы: гипотезы простого предка и сложного предка.

Сторонники гипотез «сложного предка» считают, что общий предок билатерий был по уровню организации сопоставим с кольчатым червем, членистоногим или хордовым. Разные авторы предполагают, что он уже имел центральную нервную систему в виде брюшной нервной цепочки (или нервной трубки), головной мозг, глаза, сквозной кишечник, целом, сегментацию, конечности и даже хорду (см. У предков билатерий уже была примитивная протохорда, «Элементы», 18.09.2014). В свое время английский биолог Адам Седжвик (Adam Sedgwick) чрезвычайно изящно обосновал теорию сложного предка эмбриологическими данными, сопоставив развитие онихофор (родственников членистоногих) со строением коралловых полипов (A. Sedgwick, 1884. On the origin of metameric segmentation and some other morphological questions). Типичный современный адепт теории сложного предка — Детлев Арендт (Detlev Arendt), очень крупный исследователь в области эволюционной биологии развития.

Действительно, данные биологии развития позволяют обосновать теорию сложного предка легко и убедительно. Например, существуют регуляторные гены, общие для первичноротых и вторичноротых (в том числе для позвоночных и насекомых), работа которых исключительно важна для развития глаз, сердца и конечностей. Разве это не свидетельство того, что глаза, сердце и конечности уже были у общего предка билатерий? Рассуждая таким образом, любую находку широко распространенного регуляторного гена можно немедленно проинтерпретировать как довод в пользу теории сложного предка. К сожалению, в действительности тут не все так просто (см., например: У одноклеточных организмов есть ген, способный управлять развитием хорды, 25.10.2013). Во-первых, функции генов могут в ходе эволюции меняться. Во-вторых, гены, физиологически предрасположенные к некой новой функции, вполне могут приобрести эту функцию независимо в разных эволюционных ветвях. Такие случаи точно есть (C. Nielsen, P. Martinez, 2003. Patterns of gene expression: homology or homocracy?). Поэтому одной генетики развития, как правило, недостаточно для выяснения облика чьего-то общего предка. Тут нужно комплексное исследование, учитывающее и гомологии органов, и структуру эволюционного древа.

Проблема в том, что результаты таких комплексных исследований редко оказываются однозначными (по крайней мере, сразу). Поэтому наряду с теорией сложного предка билатерий всегда существовала и теория простого предка, в чем-то более логичная: в самом деле, почему бы эволюции не идти от простого к сложному? Ее придерживались такие знаменитые зоологи XX века, как Либби Хайман (Libbie Hyman) и Артемий Васильевич Иванов, и во многих учебниках зоологии беспозвоночных она была основной.

Работа филогенетиков, показавшая глубокую древность ветви ксенацеломорф, послужила сильным доводом в пользу гипотезы простого общего предка билатерий (см. Ксенотурбеллиды оказались близки к предкам двусторонне-симметричных животных, «Элементы», 15.02.2016). Пример современного крупного ученого, последовательно её поддерживающего — норвежский зоолог Андреас Хейноль (Andreas Hejnol). Согласно этой гипотезе, общий предок билатерий не имел ни центральной нервной системы (только диффузную сеть), ни целома, ни сквозной кишки, ни сердца, ни конечностей (рис. 3). Сложные нервные системы возникли во множестве эволюционных стволов билатерий независимо друг от друга (M. Martín-Durán et al., 2018. Convergent evolution of bilaterian nerve cords).

Рис. 3. Сравнение гипотез сложного и простого общего предка билатерий (Urbilateria — значит «прабилатерии»). Рисунок с сайта en.wikipedia.org, с изменениями

Правда, это не значит, что общий предок билатерий был предельно примитивен абсолютно по всем признакам. Таких животных вообще не бывает. Например, общий предок скорее всего имел кишечник, мешковидный, но всё же полноценный (как у немертодерматид и в отличие от бескишечных турбеллярий). Мог у него быть и апикальный орган — древнейший из сложных органов чувств, расположенный на переднем конце тела.

Но и это еще не конец истории. Молекулярная филогенетика — штука очень мощная, но ее разрешающая способность все же конечна. Бывают случаи, когда она достигает предела (см. «Первичность губок» опережает по очкам «первичность гребневиков», «Элементы», 12.11.2019). Ксенацеломорфы — одна из самых сложных групп в этом отношении. Их статус не случайно так долго оставался неясным: получить неоспоримый результат здесь чрезвычайно трудно, если вообще возможно.

В 2019 году вышла новая статья молекулярных филогенетиков, поставившая под сомнение ранее сделанный твердый вывод о крайней примитивности ксенацеломорф (H. Philippe et al., 2019. Mitigating anticipated effects of systematic errors supports sister-group relationship between Xenacoelomorpha and Ambulacraria). Первым автором там значился Эрве Филипп (Herve Philippe), известный французский биолог, работы которого уже не раз обсуждались на «Элементах» (см., например: Выделена новая супергруппа эукариот, «Элементы», 17.04.2018). Эрве Филипп и его коллеги объявили, что считают обособленное положение ксенацеломорф артефактом, вызванным слишком быстрой молекулярной эволюцией этой группы. Если же применить алгоритмы, сводящие помехи к минимуму, то подтверждается более старая гипотеза: ксенацеломорфы — вторичноротые, родственники иглокожих и полухордовых, образующие вместе с ними группу Xenambulacraria. В эту группу попадают и ксенотурбеллиды, и бескишечные турбеллярии, и немертодерматиды.

Но и это не всё. Весной 2021 года группа авторов с участием того же Эрве Филиппа и еще одного известного филогенетика, англичанина Максимилиана Телфорда (Maximilian Telford), опубликовала работу, в которой ставится под вопрос ни много ни мало реальность самой группы вторичноротых.

Это выглядит неожиданно. Напомним, что в группу вторичноротых входят иглокожие, полухордовые и хордовые. Единство этой эволюционной ветви считалось твердо установленным еще с конца XIX века, со времен Карла Земпера (Carl Semper), Уильяма Бэтсона (William Bateson), Владимира Михайловича Шимкевича и других крупных биологов того времени. Даже во время революции в зоологии, случившейся на рубеже XX и XXI веков под действием молекулярных методов, деление билатерий на первичноротых и вторичноротых сохранилось (см., например: A. Adoutte et al., 2000. The new animal phylogeny: reliability and implications). Что же произошло теперь?

Дело в том, что у ветвей молекулярно-филогенетического древа есть такой параметр, как длина. Она пропорциональна числу нуклеотидных замен: чем больше их произошло в истории данной ветви, тем эта ветвь на древе будет длиннее. Попросту говоря, длина ветви тем больше, чем более бурно шла эволюция данной группы — по крайней мере на молекулярном уровне.

Филипп, Телфорд и их коллеги показали, что филогенетическое древо билатерий выглядит асимметричным. Дистанция от общего предка всех билатерий до общего предка первичноротых оказалась примерно вдвое больше, чем аналогичная дистанция от общего предка всех билатерий до общего предка вторичноротых. Ветвь вторичноротых вдвое короче. Этот вывод подтверждается данными по большинству известных генов (около 70%). Значит, эволюционных событий на пути от предка билатерий к вторичноротым произошло гораздо меньше.

Более того, Филипп, Телфорд и коллеги считают, что теперь есть основания усомниться в монофилии вторичноротых, то есть в единстве их происхождения. О первичноротых этого сказать нельзя. Гипотеза о монофилии первичноротых имеет более высокую поддержку — хотя, справедливости ради, надо сказать, что разница тут все же чисто количественная. Гораздо серьезнее то, что у первичноротых есть некоторое количество уникальных генов, общих для этой группы, но отсутствующих у других групп. Например, у первичноротых найдено 12 свойственных только им семейств микроРНК (см. Усложнение организма у древних животных было связано с появлением новых регуляторных молекул, «Элементы», 04.02.2010), а у вторичноротых такое семейство всего одно. Есть и другие факты такого рода: например, свойственные только первичноротым особенности рибосомных РНК и некоторых митохондриальных белков. У вторичноротых подобных уникальных общих генетических признаков обнаружено гораздо меньше, несмотря на то, что их специально искали (O. Simakov et al., 2015. Hemichordate genomes and deuterostome origins). И даже те, которые найти удалось, могут быть оспорены.

Несколько лет назад выяснилось, что у вторичноротых есть «глоточный генный кластер» — группа из нескольких регуляторных генов, расположенных в хромосоме рядом и в одном и том же порядке (см. Геномы полухордовых проливают свет на эволюцию вторичноротых, «Элементы», 24.11.2015). Работа этих генов связана с развитием характерной для вторичноротых глотки — передней части кишечной трубки, пронизанной жаберными щелями. Однако сами по себе эти гены есть и у первичноротых. Более того, новая работа демонстрирует, что и у первичноротых «глоточные гены» тоже довольно часто бывают расположены кластерами — только маленькими, а не такими полными, как «глоточный генный кластер» вторичноротых. Не значит ли это, что «глоточный генный кластер» изначально был вообще у всех билатерий? Просто у первичноротых он распался, а у вторичноротых нет (рис. 4).

Рис. 4. Новая интерпретация древа билатерий и распределение по нему некоторых признаков. Группы вторичноротых здесь нет, а есть отдельно ветвь хордовых (Chordata) и ксенамбулакрарий (Xenacoelomorpha + Echinodermata + Hemichordata). По вертикали обозначено наличие или отсутствие признаков: радиальное дробление, развитие целомов из карманов первичной кишки (энтероцелия), вторичноротость, жаберные щели, постанальный хвост, эндостиль. Справа показана судьба глоточного генного кластера: у вторичноротых он полный, у первичноротых присутствует лишь фрагментами. В результате реконструируется общий предок билатерий (Urbilateria), наиболее похожий на... хордовое животное! Авторы выдвигают гипотезу, что у него присутствовали абсолютно все характерные признаки вторичноротых, включая полный глоточный генный кластер и постанальный хвост (наличие которого у кого-либо кроме хордовых сомнительно). Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Science Advances

«Мы показали, что если и существует ветвь, ведущая к монофилетическим вторичноротым, то она коротка и поддержка ее слаба», — пишут Филипп и Телфорд с соавторами. Они считают, что само выделение этой ветви как минимум отчасти является результатом суммирования систематических ошибок, артефактов. Надо учесть еще вот что: авторы все время исходят из версии (обоснованной ими ранее), что ксенацеломорфы относятся к вторичноротым. Но они специально оговаривают, что даже если вообще проигнорировать ксенацеломорф, результаты, относящиеся ко всем остальным вторичноротым, от этого существенно не меняются.

Ну, и что же отсюда может следовать? Начнем с того, что не вызывает никаких серьезных сомнений. Собранные молекулярными филогенетиками данные весьма красноречиво показывают, что вторичноротые — в целом гораздо более примитивная эволюционная ветвь, чем первичноротые. Термин «примитивность» мы тут используем в его классическом значении: примитивность — это близость к корню эволюционного древа, которая определяется числом пройденных эволюционных этапов; чем меньше их пройдено, тем группа более примитивна (К. В. Беклемишев, 1979. Зоология беспозвоночных).

Как справедливо замечают авторы обсуждаемой статьи, само по себе это заявление не так уж и ново. Давно известно, что у вторичноротых есть признаки, которые по меркам билатерий, скорее всего, являются примитивными: например, радиальный тип дробления оплодотворенного яйца и образование целомических полостей из карманов кишки.

А вот гипотеза, что вторичноротых как единой группы вовсе не существует — гораздо более новая и гораздо более спорная. Если сформулировать более строго, она означает, что группы Chordata (хордовые) и Xenambulacraria (ксенацеломорфы + иглокожие и полухордовые) разошлись уже на уровне общего предка билатерий. В этом случае их общие признаки должны быть древними общими признаками всех билатерий — и авторы действительно рассматривают такую возможность, например, в отношении жаберных щелей. Мог ли общий предок всех билатерий иметь жаберные щели? Законами природы это не запрещено, но подтверждений у такой смелой гипотезы пока все же маловато.

Создается впечатление, что авторы и сами рассматривают свои результаты как предварительные. Во всяком случае, никакого принципиально нового эволюционного древа они в явном виде не опубликовали (а если бы они были готовы всерьез предложить пересмотр системы билатерий, это было бы сделано обязательно). В то же время они нашли в себе смелость предложить научные названия для абсолютно гипотетических эволюционных ветвей, одна из которых могла бы объединять первичноротых с хордовыми, а другая — с ксенамбулакрариями. Гипотетическая ветвь, объединяющая первичноротых с хордовыми, названа Centroneuralia («животные с центральной нервной системой»), а гипотетическая ветвь, объединяющая первичноротых с ксенамбулакрариями названа Orthozoa («прямые животные», у которых, в отличие от хордовых, спинная и брюшная стороны тела не поменялись местами). Нетрудно видеть, что гипотеза Centroneuralia противоречит гипотезе Orthozoa, и обе они противоречат гипотезе Deutetostomia, то есть классических вторичноротых. Авторы прямо пишут, что эту номенклатурную игру они затеяли, «чтобы способствовать дальнейшим исследованиям этой проблемы». Перед нами намеренная интеллектуальная провокация в духе французского постмодернизма, своего рода деконструкция.

Тем не менее есть два фактора, заставляющих отнестись к этой работе серьезно. Во-первых, это огромный объем вовлеченных данных: фактически перед нами тщательно выполненный метаанализ. И во-вторых, это присутствующий на почетном месте в списке авторов Эрве Филипп. К мнению этого исследователя всегда стоит прислушаться. Например, в затянувшемся бурном споре о том, кто из многоклеточных животных примитивнее — гребневики или губки? — точка зрения Эрве Филиппа, похоже, в итоге побеждает (см. «Первичность губок» опережает по очкам «первичность гребневиков», «Элементы», 12.11.2019). Конечно, это не значит, что группу вторичноротых надо немедленно вычеркнуть из учебников зоологии и предать забвению. Но подумать над возможным биологическим смыслом предлагаемых выводов — почему бы и нет?

Например, тут есть повод вновь поразмыслить о том, какими были самые первые билатерии. Если они были ближе, чем мы думали, к общему предку вторичноротых — то, возможно, это были не мелкие донные червячки (на что вроде бы намекает гипотеза первичности ксенацеломорф), а довольно крупные активно плавающие создания, способные добывать пищу в толще воды (рис. 1). Вопросов здесь до сих пор гораздо больше, чем ответов. Но этим-то проблема происхождения билатерий и интересна.

Источник: Paschalia Kapli, Paschalis Natsidis, Daniel J. Leite, Maximilian Fursman, Nadia Jeffrie, Imran A. Rahman, Hervé Philippe, Richard R. Copley, Maximilian J. Telford. Lack of support for Deuterostomia prompts reinterpretation of the first Bilateria // Science Advances. 2021. DOI: 10.1126/sciadv.abe2741.

Сергей Ястребов

-

>>А существуют ли вторичноротые?

довольно странно видеть такой заголовок от вторичноротого автора.

Во всяком случае, я от отсутствия монофилетичности вторичноротым быть не перестал и по-прежнему существую.-

Вы, кстати, тоже не кладист. Дерево НЕРАЗРЕШЕННОЕ в части вторичноротых. То есть об однозначной парафилии этой группы говорить нельзя. И поэтому фраза о большей примитивности вторичноротых по сравнению с первичноротыми тоже некорректная: это может быть так, а может быть не так, так как неразрешенность дерева не факт того, что одна клада вторичноротых обосабливается раньше остальных билатерий.

Но вот последний абзац... Тебе не кажется, что тут надо говорить не о первых билатериях, а о последнем общем предке всех ныне известных билатерий? Что, как ты понимаешь, совсем не обязательно одно и то же. Характерной иллюстрацией (но не обязательно примером) чего являются всеми нами нежно любимые вендобиоты.

-

Вендобионты - не билатерии. Хотя у присутствующего здесь в комментах и уважаемого мной А. Л. Наговицына есть другое мнение, но я его все еще обдумываю. Дилетанту вроде меня скорее кажется, что вендобионты - это что-то близкое к плакозойному уровню организации, по рецепту: "возьмите трихоплакса, увеличьте его до 1 метра и гофрируйте для прочности". С вендобионтами резко контрастируют настоящие билатерии, которые - да, в верхнем эдиакарии уже присутствуют: кимберелла - слизняк с чем-то вроде мантии и радулы, бесспорный представитель билатерий, и скорее всего из спиральнодробящихся. Но вот она-то попадает в группу билатерий, как ее ни определяй. А с вендобионтами дело темное и, пока не будет очень серьезных доказательств, я их к билатериям предпочел бы не причислять.

Если учесть эту оговорку, я думаю, что можно смело называть общим предком билатерий того, кто был ближайшим общим предком первичноротых + вторичноротых + ксенацеломорф. Это рабочая гипотеза. Появятся еще какие-нибудь билатерии, не попадающие ни в одну из этих групп - придется пересмотреть систему, почему бы и нет.-

Именно. И вот поэтому я и написал - иллюстрацией, но не примером. Иллюстрацией того, что была вполне разнообразная группа - и сплыла, видимо, с концами. Кто поручится, что ранние билатерии не были представлены столь же бесследно исчезнувшими группами? Дело было давно, тафономия умеет многое. Так что предок, наверняка, complex, но вряд ли first.

-

-

Скажу, что мне надо почитать Иванцова и еще раз все это обдумать. Сколько-нибудь квалифицированного мнения у меня нет.

-

Андрей с Еленой Наймарк показали лишь, что у них не было конечностей и стратегия роста была не как у членистоногих.

- Иванцов А.Ю., Малаховская Я.Е., Сережникова Е.А. Некоторые проблематики из вендских отложений Юго-Восточного Беломорья // Палеонтол. журн. 2004. № 1. С. 3-9.

- Наймарк Е.Б., Иванцов А.Ю. Возрастная изменчивость поздневендских проблематик Parvancorina Glaessner // Палеонтол. журн. 2009. № 1. С. 14-19.

Последние работы смотрите по австралийским парванкоринкам.

В двух словах, что пишут: были малоподвижными фильтраторами, выравнивались по направлению течения для эффективного улавливания пищевых частиц из потока.

- doi: 10.1016/j.gr.2017.10.009

- doi: 10.1038/srep45539

- doi: 10.1098/rsbl.2017.0033-

Есть еще Keretsa... Про нее Иванцов говорит, что считает ее чем-то вроде трилобита, и она вроде как похожа на парванкорину. Но насколько это существенно, не знаю.

-

Говорит с сомнением, принадлежность к проартикулятам не исключает.

Похожа на трилобита, но конечностей нет, не считая "антенн", но и у проартикулят (Cephalonega), тоже есть хвостовые "церки". К сожалению, на отпечатках керецы не видно характер сегментации в осевой зоне (не ясно, со смещением или без), а голова по обособленности и форме не отличается от головной лопасти проатикулят, включая дикинсоний (ювенильных).

Керетца с парванкоринами сильно разные, отдаленное сходство лишь в билатеральности, вытянутой форме (Parvancorina sagitta) и в некотором подобие головы у парванкорин.

Полагаю, из опубликованных сведений о парванкоринах толком ничего не ясно. -

Недавно мы собрали хороший материал по парванкоринам:

- ориентации по течению не обнаружено;

- "якорь" - внутренняя структура, внешне парванкорина гладкая, как кнопка;

- были подвижны;

- конечностей нет, плоская нога, как у моллюсков;

- есть мускулатура;

- волокнистые и, вероятно, слизистые выделения;

- сезонность размножения;

- и главное - неправильная двусторонняя симметрия, т.е. левая и правая стороны отличаются;

- внутренняя анатомия напоминает внутреннюю анатомию эмбрионов и личинок амбулакрарий (к примеру, Metacrinus rotundus в возрасте 2,5-8 дней, в меньшей степени Saccoglossus в возрасте 1,5-2 дней).

-

-

-

-

-

Именно Saccoglossus. Не иглокожие и не ланцетники.

Вроде так, но, как человек эмоциональный, я тоже решаю эту проблему просто - если генетики считают, что бескишечные турбеллярии эволюционно юны, то им больше не наливать. То, что автор допускает возможность правоты гимназического учебника - уже прогресс, но куда вы раньше Плательминтов забрасывали?

Последние новости

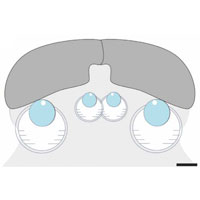

Рис. 1. Кембрийские ископаемые животные. Кто-то из них, возможно, близок к общим предкам билатерий. 1 — Lingulella, представитель брахиопод (см. Древнейшие предки кольчатых червей могли быть похожи на брахиопод, «Элементы», 26.02.2016). 2 — членистоногое Chuandianella, близкое к ракообразным. 3 — иглокожее Protocinctus (см. I. A. Rachman, S. Zamora, 2009. The oldest cinctan carpoid (stem-group Echinodermata), and the evolution of the water vascular system). 4 — хордовое Myllokunmingia. 5 — Vetulicola, представитель проблематичной полностью вымершей группы ветуликолий (см. картинку дня Дидазоониды). Авторы, о которых мы будем говорить, склоняются к крайней примитивности ветуликолий, но это — пока всего лишь гипотеза. Красная стрелочка обозначает жаберные щели: они есть у миллокунмингии и у ветуликолы. Желтая стрелочка обозначает деление тела на компактную голову и сегментированное туловище — признак, общий для чуандианеллы и ветуликолы; здесь авторы отважно намекают на возможность родства между вторичноротыми и членистоногими, которая считалась в зоологии давным-давно отвергнутой. Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Science Advances