Электрические сомы нечувствительны к разрядам тока

Электрические сомы рода Malapterurus — одни из самых мощных генераторов электрических разрядов среди живых существ. Способность этих рыб оглушать добычу и противников была известна еще древним египтянам. Однако никто до сих пор не пытался выяснить, как электрические сомы реагируют на собственные разряды: просто «терпят» их, каким-то образом готовятся к их появлению либо же вообще не чувствуют. Немецкие физиологи показали, что ни мышцы, ни органы слуха сома Malapterurus beninensis не реагируют на электрические разряды. При этом источник разряда не имеет значения: один и тот же результат получался, когда рыба сама била током, когда это делал другой электрический сом и даже когда внезапные мощные импульсы исходили от электроудочки. Механизм электрозащиты Malapterurus так и остался пока неизвестным, но стало ясно, что рыба не «терпит» удары током и не готовится к ним.

Человечество сейчас не мыслит себя без электричества, хотя еще каких-то полторы-две сотни лет дела обстояли совсем по-другому. Рыбы в этом плане гораздо более постоянны: около 350 их видов уже тысячи, а то и миллионы лет используют для выживания электрические разряды, которые генерируют сами. В зависимости от напряжения таких рыб делят на сильно- и слабоэлектрических (см., например, презентацию В. Ольшанского «Про электрических рыб и их моделирование»). Первые выдают напряжение от 5 до 860 вольт, вторые — до 5 вольт. Сила тока, как и напряжение, зависит от конкретного вида и у некоторых рыб (электрического ската, например) может достигать 50 ампер.

Сильноэлектрическим рыбам разряды нужны, чтобы обездвижить добычу и защититься от врагов. От ударов многих из них может пострадать или даже умереть человек. Слабоэлектрические рыбы (гнатонемы, ножетелки и другие) чаще используют свои необычные способности для общения: сериями разрядов демонстрируют свой статус, подают сигналы потенциальным партнерам для спаривания, синхронизируют действия для стайной охоты. Часто электрические рыбы обитают в мутной воде или ведут ночной образ жизни, так что многие из них не полагаются на зрение, а сканируют пространство собственными разрядами, подобно тому, как рукокрылые пользуются своим писком для эхолокации.

Генератор разрядов у любой электрической рыбы — так называемый электрический орган (у некоторых видов их несколько), расположенный сразу под кожей, обычно ближе к хвостовому концу тела. У многих рыб электрические органы представляют собой видоизмененные мышцы, реже встречаются органы из модифицированной нервной ткани. Клетки в составе электрического органа (электроциты) несимметричны: с одной, гладкой, стороны к ним подходит гораздо больше нервных окончаний, чем с другой, складчатой, поэтому при обилии нервных импульсов от управляющих клеток на мембранах электроцитов возникает разность потенциалов. Поскольку электроциты уложены в стопки по нескольку тысяч — можно сказать, подключены последовательно, — общее напряжение получается вполне солидным.

Большинство данных о строении и поведении электрических рыб были собраны за последние несколько десятков лет. Сами эти животные стали известны гораздо раньше, еще в древности. Так, изображения электрического сома Malapterurus electricus встречаются в росписях древнеегипетских гробниц и даже на палетке (пластине для растирания красок) первого фараона Нармера (рис. 2). Египтяне знали, что M. electricus больно бьет людей, которые к нему приближаются, но понятия об электричестве у них не существовало, и природа удара сома оставалась неизвестной вплоть до XVIII века.

Рис. 2. Слева: барельеф из гробницы Ти в Саккаре (примерно 2750 год до н. э.). Четвертая рыба слева непосредственно под лодкой — это сом Malapterurus electricus. Человек в лодке дотрагивается до другой рыбы с усами, возможно, это тоже сом. Изображение из книги Фрэнсис Эшкрофт «Искра жизни». Справа: прорисовка оборотной стороны палетки фараона Нармера. В ее верхней части между двумя рогатыми головами можно разглядеть «усатое» существо, ученые считают, что это сом. На врезках показаны фото этого участка палетки и его упрощенная прорисовка. Изображения с сайта ferrebeekeeper.wordpress.com

В конце XVIII века Джон Уолш (John Walsh), Алессандро Вольта и другие исследователи доказали, что электрические сомы, электрические угри и некоторые другие рыбы бьют именно током, а не чем-то иным. С тех пор прошло уже более двухсот лет, но так и не появилось четкого ответа на очевидный вопрос: как сильноэлектрические рыбы защищаются от собственных разрядов?

Удивительно, но в случае электрических сомов никто даже не пробовал ставить соответствующие эксперименты. Все ограничивались предположениями. Первые, сделанные еще в XIX веке, гласили, что представители рода Malapterurus просто «терпят» проходящий по телу разряд (и это при том, что напряжение тока от некоторых видов электрических сомов может достигать 300 вольт).

Затем появились и другие версии. Думали, например, что дело в размере: сом крупнее, чем его добыча, и тот разряд, который оглушает мелких рыб, недостаточен, чтобы повредить большого хищника (Malapterurus electricus порой достигает длины 1,2 м). Вполне вероятным представлялось, что электрический сом перед тем, как разрядиться, «готовит» свое тело к прохождению через него тока. Тут снова подойдет сравнение с рукокрылыми: при эхолокации мускулы их среднего уха работают так, чтобы избежать самооглушения (см. P. H. Jen, N. Suga, 1976. Coordinated activities of middle-ear and laryngeal muscles in echolocating bats). Нечто похожее делают со своими электрорецепторами слабоэлектрические рыбы клюворылы (см. C. C. Bell, 1981. An efference copy which is modified by reafferent input).

Физиологи из Байройтского университета (Германия) решили проверить перечисленные предположения на практике. Их экспериментальным объектом стали электрические сомы вида Malapterurus beninensis (рис. 1). Экспериментам подвергались две особи этого вида длиной 6 и 16 см. В качестве контроля выступали четыре золотые рыбки (Carassius auratus) таких же размеров. В случае, если разряды подействуют на контрольных и экспериментальных рыб одинаково, это бы позволило исключить версию, что электрических сомов защищают их габариты.

Исследователи проверяли, как электрические сомы реагируют на собственные разряды, на удары рыб своего же вида, а также на разряды от электростимулятора и электроудочки. Известно, что у неэлектрических рыб в ответ на удары током непроизвольно сокращаются мышцы (из-за этого тело изгибается и зрительно становится короче) и расправляются (дальше отходят от тела) грудные плавники. Кроме того, мощные импульсы парализуют таких рыб. Временно прекращаются все движения, в том числе дыхательные — открывание-закрывание рта и жаберных крышек. За этими проявлениями реакции на электрические стимулы следили с помощью высокоскоростной видеосъемки (≥1000 кадров в секунду), а параметры электрических импульсов регистрировали с помощью угольных электродов.

Чтобы рыбы постоянно находились под нужным углом к видеокамере, их помещали в достаточно узкий тоннель (диаметр 12 см), у которого на одном из концов был установлен винт. Он создавал ток воды, против которого «плыли» электрические сомы и золотые рыбки. Это было сделано еще и для того, чтобы положение рыб в разных опытах было как можно более похожим: сила электрических стимулов, действующих на рыб в таких условиях, во многом зависит от расстояния до источника тока. В статистику вошли только те эксперименты, в ходе которых рыбы плыли в тоннеле точно друг за другом. Притом особь, получающая разряды, располагалась ближе к винту, а электрически активная — дальше от него.

Во время каждого опыта в тоннеле, разделенном на половины пластиковой сеткой, находилось две особи: либо золотая рыбка и электрический сом, либо два электрических сома. В каждом отсеке было по электроду (в одном — положительный, в другом —отрицательный), таким образом, разряды действовали на экспериментальное и контрольное животное одновременно.

В первой серии опытов биологи определяли, как Malapterurus beninensis реагируют на собственный защитный удар током. Он, как правило, представляет собой серию из 5–10 монофазных импульсов частотой чуть меньше 300 герц и напряжением несколько десятков вольт (рис. 3). Защитную реакцию у электрических сомов вызывали, трогая их кисточкой.

Рис. 3. Электрический сом Malapterurus beninensis и его разряды. A — положение электрического органа в теле сома. B — поперечный разрез тела рыбы, на котором видно положение электрического органа относительно других органов. C — пример серии импульсов, которые электрический сом генерирует во время охоты. D — пример серии защитных импульсов. Изображение из обсуждаемой статьи в Journal of Experimental Biology

Во время защитной реакции мышцы электрического сома не сокращались, длина тела не менялась, и угол между грудными плавниками и туловищем оставался прежним. Двигаться и дышать он тоже не прекращал. У золотой рыбки, которая в тот момент тоже находилась в тоннеле, мышцы туловища и грудные плавники реагировали на удар током (видео). Выходило, что собственные электрические разряды Malapterurus beninensis как бы не чувствовали, хотя силы этих стимулов хватало, чтобы на них среагировала неэлектрическая рыба такого же размера. Раз так, нельзя сказать, что электрические сомы «терпят» удары током: терпеть можно лишь то, что ощущается.

Но, может, сом успевает как-то «подготовиться» к тому, что сейчас через его тело пройдет электрический разряд? Чтобы проверить это, вместо золотой рыбки в тоннель помещали второго электрического сома. Он не мог знать, когда другая рыба выдаст защитную реакцию, соответственно, был не в состоянии подготовиться к ней. Тем не менее, обе рыбы, попав под действие серии защитных импульсов, продолжали двигаться как обычно, их мышцы не сокращались, плавники не расправлялись (рис. 4). Это означало, что Malapterurus beninensis не только не «готовятся» к действию электрических импульсов, но и нечувствительны к ударам особей своего вида.

Рис. 4. Электрические сомы не реагируют на серии защитных разрядов — и собственные, и исходящие от других особей своего вида. A — общий вид экспериментальной установки. Рыбу справа трогают кисточкой, она выдает электрические импульсы. Графики B–E относятся к рыбе слева, которая во время экспериментов не производит разрядов. B — положение грудных плавников относительно тела в покое и во время/сразу после серии разрядов у рыбы, которая не выдает защитной реакции (не меняется). C — длина тела в аналогичных условиях у той же рыбы (также не меняется). D — влияние защитных разрядов на максимальный угол между осью грудного плавника и телом этой рыбы. E — влияние защитных разрядов на минимальную длину тела той же рыбы. ns — статистически не значимо. Изображение из обсуждаемой статьи в Journal of Experimental Biology

Но ощущают ли электрические сомы такие разряды, параметры которых выходят за характерные для этого вида диапазоны — имеют другую длительность, частоту, форму волн? Эксперименты с генератором импульсов показали, что «электроустойчивость» Malapterurus beninensis распространяется и на разряды, не характерные для этого вида. Монополярные прямоугольные импульсы амплитудой 99 В, идущие с частотой 200, 300 или 600 Гц, по-прежнему не влияли на состояние сомов, хотя заставляли сокращаться мышцы золотых рыбок.

На электрических сомов не действовали (видео) даже пачки разрядов электроудочки, которые длились 3–4 секунды — гораздо дольше, чем «защитные» разряды Malapterurus beninensis. Эти устройства для ловли рыб запрещены во многих странах: действия их пульсирующего тока достаточно, чтобы парализовать находящихся поблизости животных и остановить их дыхательные движения, а поскольку вылавливают не всех оглушенных, после использования электроудочек остается множество покалеченных водных обитателей. Исследователи не сообщают о судьбе золотых рыбок, которых они подвергли действию электроудочки, но моментальные эффекты — паралич мышц и остановка дыхания — наблюдались у контрольных особей (через небольшое время они проходили).

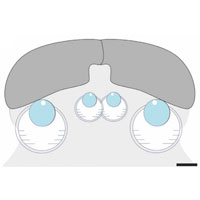

Во всех перечисленных экспериментах исследовали состояние мышц, но, конечно, не только они могли бы реагировать на электрические разряды. Другая ткань, очевидно восприимчивая к действию электрических импульсов, — нервная. Поэтому авторы работы провели опыты, выявляющие, влияет ли ток на порог восприятия звуков у электрических сомов. Громкие звуки вызывают у этих рыб, как и у других животных, так называемый стартл-рефлекс (см. Startle response). Другие костные рыбы дергаются, их тело С-образно выгибается благодаря реакции особой пары нейронов продолговатого мозга (см. Mauthner cell и новость Электрические синапсы рыб оказались несимметричными, «Элементы», 29.06.2017). Электрические сомы выдают «защитную» последовательность разрядов — ту, что уже упоминалась в обсуждении предыдущих экспериментов.

На сей раз сомов сажали по одному в небольшой аквариум, рядом с которым помещали репродуктор. Тот выдавал звук громкостью 190 дБ. В ряде случаев одновременно со звуком давали серию из пяти электрических импульсов, которые имитировали защитную реакцию Malapterurus. Активность слуховых рецепторов электрических сомов в данном случае не регистрировали, но оценивали, в каком проценте случаев проявляется стартл-рефлекс и сколько проходит времени от предъявления звука до начала реакции на него.

Электрические разряды не повлияли на стартл-рефлексы электрических сомов. И в присутствии искусственной «защитной последовательности», и без нее в ответ на громкий звук рыбы примерно в 80% случаев выдавали несколько собственных защитных импульсов. В присутствии «дополнительных» электрических разрядов скорость реакции сомов оставалась прежней.

К сожалению, в описанном исследовании не проверяли, какие особенности анатомии и (или) физиологии делают Malapterurus beninensis невосприимчивыми к электрическим разрядам. Авторы исследования предполагают, что ткани или по крайней мере возбудимые органы (сердце, мышцы, нервная система) этих сомов обладают высоким сопротивлением. Если это действительно так, вероятно, строение электрических сомов подскажет способы защиты людей или спасения пострадавших от ударов током: ведь очень частое и опасное последствие электротравмы — остановка сердца.

Источник: Georg Welzel, Stefan Schuster. Efficient high-voltage protection in the electric catfish // Journal of Experimental Biology. 2021. DOI: 10.1242/jeb.239855.

Светлана Ястребова

У меня вопрос: а чем, вообще, контрольные рыбки чувствуют разряд? Т.е. что у них выступает в роли "приёмника" (из окружающей среды)?..

Может быть, в этом дело (а точнее - его "изоляции")?..

-

Всеми мышцами управляет нервная система. Если рыбку ткнуть иголкой, она отпрянет? А то. А если ее ткнуть электроиголкой с приличным напряжением? Возбуждающий импульс будет такой силы, что у рыбки наступит паралич. Почему же электросомик не чувствует внешние электроимпульсы? Потому, что его покровы, контактирующие с водой, имеют некоторые электроизоляционные свойства. (Типа, как человеческая кожа подобна конденсатору: переменный ток проходит сквозь неё легче, чем постоянный).

Получается, что если сомик покрыт неким диэлектриком, то надо попытаться подать электричество внутрь его тела, то есть, ткнуть его электроиголкой. Имхо, отпрянет он за милую душу, а то и окочурится от неожиданности.-

-

Легко. Погуглите "смазка диэлектрическая".

Мы имеем клетку, внутрь которой заходит управляющий нерв, то есть, чувствительную к сигналу изнутри. Одновременно с этим клетка нечувствительна к электрическому потенциалу снаружи. И что, замрем в ступоре? Нет, надо проверить клеточную мембрану на электропроницаемость. Чудес-то не бывает.-

Категорически с Вами не согласен! Даже зарегистрировался для ответа :)

1. никакая смазка тут не спасёт. Говорю как тот, кто с ними работал.

2. сопротивление надо не повышать, а понижать: тут я говорю как человек, работающий с электрикой и электроникой почти 30 лет.

Так называемое "шаговое напряжение" -- примеры на пальцах:

Упал провод, он под напряжением. О него по земле "расходится" ток: чем ближе к проводу -- тем ток выше.

В центр условного поражения (к проводу):

- идёт курица - практически никаких ощущений, так как между лапами мало расстояние и ток мал (сопротивление тела ниже, чем у земли)

- бежит кот - слегка пощипывает, так как расстояние между передними и задними лапами уже больше,

- пробегает собака - уже подвывает, так как реально больно!

- проходит корова, падает не доходя до провода, так как расстояние между передними и задними конечностями гораздо больше, чем у всех ранее перечисленных.

Нашим сомикам внутри надо иметь токопроводящие каналы от головы до хвоста, тем самым снижая разницу напряжения в теле. Как - это уже к биохимикам. Возможно, какие-то ткани имеют бОльшую солёность (сама вода - не проводник, в воде заряды переносят ионы).-

Ну, уж если специально зарегистрировались, то снимаю шляпу.))) А сняв, скажу - не морочьте, уважаемый, голову со этими вашими специальными токопроводящими каналами в теле.(((

Эти каналы есть в каждом многоклеточном организме. Называются - нервы. Это такие проводки, по которым проходят электрические импульсы от клетки к нейрону и обратно. Чтобы не было токов утечки, проводки эти электроизолированы, то есть, покрыты изоляционной оболочкой. Но! Сопротивление изоляции оболочки невелико, и если электрик обомя руками схватится (внимание - легко схватится!) за две фазы, то получит внутрь рук большую порцию электричества, которая пробьет все оболочки нервов и подаст внутрь мышц такой сигнал, что руки разлетятся в стороны как крылья. Их остановят только сомкнувшиеся лопатки. Не исключен и более тяжелый исход.

"Шаговое напряжение"? Боты электрические вам в помощь.)))

Теперь представьте, что вы в специальном диэлектрическом скафандре входите в реку и шагаете по дну прямо в стайку сомиков. Заметив это, авторы статьи бросают в вашу сторону мощную электроудочку и... все остаются живы. Авторы сидят в резиновой лодке, вы находитесь внутри резинового скафандра, а сомики? Правильно, они в ходе эволюции тоже в "скафандрами" обзавелись.-

Ваша неправда. Вы так и не поняли принцип.

и как работает нерв я, поверьте, как не состоявшийся медик, знаю ))

Намекну иначе: как я, в бытность работы электриком, работал на линиях 6, 10 и 32 тысяч вольт без отключения линии? ;)-

Вы оба правы.

Мощность на сопротивлении можно уменьшить двумя способоми:

1. Разорвать провод питания

2. Закоротить сопротивления

Для надежности надо использовать сразу оба способа.

Странно, что электрик не обратил внимание на явный ляп, касающийся техники безопасности.

Описание прямого контакта с электричеством у OSAO возмутительно неправильное. Руки не разлетятся в стороны как крылья. Кисть руки сожмется так, что от провода не оторвешь. Что бы не прилипнуть, ногтем надо пробовать электричество. Разумеется это не гарантирует благополучный исход. Но тело смогут без проблем оттащить в безопасное место.-

"Возмутительно неправильные" руки-крылья я испытал на себе лично, когда в юности работал дежурным электриком на прокатном стане. Думал, что щит отключен и схватился обеими руками за гибкие подводки контактора на 220 вольт. (Спасибо, что ток был постоянный, а на переменке я мог тут и остаться). Электроудар вызвал конвульсию всего корпуса, меня прогнуло так, что каска отлетела метра на три. Причем, всё это произошло на глазах бригадира, который проорал в мою сторону гневную тираду.

Даже самый малограмотный электрик скажет вам, что постоянный ток "отталкивает", а переменный - "притягивает". Все дело в свойствах кожи: она, в электрическом смысле, является конденсатором, который постоянному напряжению приходится пробивать, а для переменного он просто реактивное сопротивление. И любой электрик знает, что "пробуют" сопротивление скользящим мазком костяшек пальцев. Напробовавшись таким способом, быстро понимаешь, что наше всё - это наряд-допуск, двойной разрыв и заземление на месте работ.-

Вам просто повезло, что пальцы сжавшиеся в кулак не захватили оголенные проводки. Сопротивление у конденсатора, кстати емкостное. Индуктивное у проводов.

Двойной разрыв и заземление то, что надо. Полностью согласен. Для сомиков это будет что-то вроде экранированного кабеля. Слой жира, слой проводящей жидкости и опять слой жира. Природа не глупей человека.-

Не, в то место, внутрь контактора можно было засунуть только кончики трех пальцев: два положить на внутреннюю сторону медной косички, а большой прижать к наружной. Сцепка была не особо прочной, поэтому я отделался сильным испугом, да грудь поболела с неделю.

Описку я исправил.

Если бы зоологом был я, то в первую очередь проверил, как диэлектрически устроена наружная оболочка нервов у сомиков. Думаю, все дело в этом. Природа, знаете ли, экономна.-

Сомиков не жалко? Может лучше их током?

Делаем мостовую схему с двумя аквариумами. В один запускаем сомика и отливаем лишнюю воду. Измеряем, как сомик своим телом изменяет сопротивление. Если сопротивление увеличивается, то основа защиты изоляция (Ваша версия). Если сопротивление падает, то главное в защите заземление (версия Александр Д.).-

Да пожалуйста, делайте. Просто идея электроизоляции аксонов давно и успешно реализована природой. Миелинизация.

https://biomolecula.ru/articles/obiortka-dlia-aksona

"Миелин окружает отростки нервных клеток, изолируя их от внешнего воздействия. Это необходимо для более надежной и быстрой передачи сигнала по нервной системе. Благодаря изоляции нервного волокна электрический сигнал не рассеивается и добирается до места назначения без помех. Скорость прохождения сигнала по миелиновым и безмиелиновым волокнам может отличаться на три порядка: от 70 до 140 м/с и от 0,3 до 0,5 м/с соответственно".-

Просто идея электроизоляции аксонов давно и успешно реализована природой. Миелинизация.

Это другое:)

https://biomolecula.ru/articles/obiortka-dlia-aksona

Толку от такой изоляции, как от резиновых перчаток с дырками, заклеенными металической фольгой. Она нужна только для ускорения передачи нервного возбуждения через перехваты Ранвье. Если изоляцию сделать полной (без перехватов), то нервная система будет защищена от ударов тока, но нервный импульс не сможет распространяться.-

Тут мы зашли слишком глубоко для стороннего наблюдателя. В этой узкоспециализированной области нужны такие же знания. По крайней мере, я - пас.

Завершая свое участие в обсуждении, замечу, что площадь контакта со средой в перехватах Ранвье ничтожна, что может иметь решающее значение. Сомики-то, по факту, защищены внутри от генерируемых собой внешних импульсов. Это значит, что их перехваты не страдают. Для начала неплохо бы специалистам(!) разобраться с устройством соминых перехватов и миелиновых оболочек вокруг аксонов, а уже потом и гипотезы конструировать...

Второе: импульсы, они же потенциалы действия, передаются пакетами, и это наводит на смутное подозрение, что природа передачи как бы цифровая. Аналогия: цифровой сигнал без потерь передается по проводу, несмотря на помехи от работающего рядом трактора. Но всё это, повторяю, область узких специалистов и тонких опытов.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

То, что вы пишете - это-то понятно. Но меня мысля повернула в другую сторону... :)

Например, есть "простой" приёмник оптических сигналов типа "глаз". Если в него интенсивно посветить чем-нить наподобие лазера, то этот глаз может и перестать функциклировать (т.е. "перегореть", в прямом и переносном смысле).

Многие рыппки (как те же акулы) чуйствуют "электрические токи". Поэтому если жахнуть туды заряда (с "правильной" интенсивностью и фазой), то может получится оченно приятно... :]

Заметьте: на Рис.3 сомик "звенит" в определённом режиме. Это жжжжж неспроста!

В принципе, применительно к человеку может подойти другая аналогия - светошумовая граната.

Думаю, с учетом знаний об электричестве часть экспериментов можно было бы вовсе не проводить, а вместо проведенных ставить другие.

В любом случае, полученные результаты ничего не объясняют о природе нечувствительности. То есть работа неудачная.

Последние новости

Рис. 1. Электрический сом Malapterurus beninensis — небольшая (известны экземпляры до 22,3 см длиной) рыба из рода электрических сомов (Malapterurus), обитающая в водоемах Западной и Центральной Африки. Несмотря на скромные размеры, она, вероятно, по характеристикам электрических разрядов не уступает более крупному и известному сому Malapterurus electricus. Изображение с сайта planetcatfish.com