Опровергнута связь между подъемом Гималаев и похолоданием в среднем неогене

Когда говорят о том, что содержание углекислого газа в атмосфере является одним из параметров, определяющих климат на Земле, обычно имеют в виду роль СО2 как важнейшего парникового газа. Именно на этом основываются практически все палеоклиматические реконструкции. Но роль углекислоты в геохимических процессах, таких как вулканическая дегазация, выветривание силикатных пород и осаждение органического материала в океане, существенно шире. Причем все эти процессы (которые к тому же в определенной степени взаимосвязаны) могут с одной стороны быть драйверами климатических изменений, а с другой — зависеть от них. Результаты недавнего исследования показывают на примере конкретного геологического события, насколько неоднозначными могут быть последствия изменения содержания СО2 в атмосфере: предполагавшаяся ранее связь между ростом молодых горных массивов (в первую очередь — Гималаев) и похолоданием, начавшимся в середине неогена, судя по анализу раковин морских одноклеточных организмов, не должна существовать.

Гималайские горы — самый высокий и один из самых молодых горных массивов на Земле — возникли на рубеже палеогена и неогена в результате столкновения Индийской и Евразийской литосферных плит (см. Движение континентов: 2. Возраст Гималаев). В течение всего неогенового периода происходил рост Гималайских гор (который, кстати, продолжается и в наши дни со скоростью несколько миллиметров в год). Особенно активным этот рост стал с середины неогена (примерно 15 млн лет назад). С тех же пор на планете наблюдалось устойчивое понижение температуры (рис. 2).

Рис. 2. Относительное изменение средней годовой температуры на Земле в олигоцене (Ol), миоцене (Mio), плиоцене (Pli) и плейстоцене (Plt). График построен на основе анализа изотопного показателя δ18O в ископаемых раковинах бентосных фораминифер и данных ледового бурения на станции Восток в Антарктиде. Рисунок с сайта ru.wikipedia.org

Этот факт послужил основанием для появления гипотезы о связи глобального похолодания (продолжающегося с середины неогена практически до наших дней) с тектоническим подъемом крупных горных сооружений и активизацией процессов выветривания слагающих их силикатных пород. Речь идет о так называемой гипотезе подъема и выветривания Реймо. Она была высказана американским климатологом Морин Реймо (Maureen Raymo) с коллегами (M. E. Raymo et al., 1988. Influence of late Cenozoic mountain building on ocean geochemical cycles) и заключается в следующем.

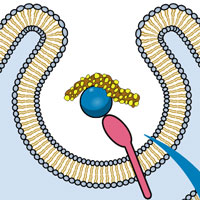

В середине миоцена началось активное поднятие ряда крупных горных массивов — Тибетского нагорья, Гималайских гор, а также Анд и Кордильер (см. Тибетское нагорье поднялось позже, чем предполагалось,«Элементы», 15.03.2019). Быстрый рост гор вызывал их активное разрушение (физическое выветривание) с образованием больших запасов силикатных пород, открытых для химического выветривания (окисления и реакций с участием атмосферных осадков). В процессе химического выветривания с участием атмосферного СО2 силикаты (минералы, слагающие силикатные породы) разлагались, а входящие в их состав элементы (К, Ca и Mg) переходили в растворимые соединения (карбонаты). Реки, берущие начало в горных областях, выносили эти соединения в океан, где карбонат кальция (CaCO3) в виде кальцита связывался в раковинах морских организмов. После смерти этих организмов раковины осаждались на морское дно. Таким образом в течение миллионов лет СО2 изымался из атмосферы, накапливаясь в виде карбоната кальция в океане. Атмосфера же, теряя главный парниковый газ, становилась всё более холодной. Постепенное похолодание, начавшееся в середине миоцена, закончилось серией оледенений четвертичного периода. И даже сейчас, несмотря на небольшой рост глобальных температур на планете, они остаются на 12–15°C ниже, чем были 15 млн лет назад.

Надо сказать, что гипотеза Реймо вступает в прямое противоречие с другой палеоклиматической гипотезой, выдвинутой известным американским геологом и геофизиком Робертом Бернером — одним из авторов первой модели глобального изменения концентрации углекислого газа атмосферы в течение геологического времени (R. A. Berner et al., 1983. Carbonate-silicate geochemical cycle and its effect on atmospheric carbon dioxide over the past 100 million years). Согласно гипотезе Бернера, процессы химического выветривания с ростом температур усиливаются, а при понижении температур замедляются. Поэтому, учитывая тот факт, что, начиная с середины миоцена глобальные температуры постоянно понижались, темпы химического выветривания должны были замедляться, а не нарастать. Бернер считает, что при понижающихся температурах даже ускоренный рост горных сооружений (вызывающий физическое выветривание) не будет приводить к увеличению темпов выветривания в целом, а главным палеоклиматическим фактором, по его мнению, является содержание СО2 в атмосфере.

Существует ряд косвенных параметров, оценив которые можно выяснить, какая же из гипотез ближе к истине. Один из таких параметров — положение в палеоокеане уровня глубины, ниже которого кальцитовые раковины и карбонатные оболочки морских организмов полностью растворяются, не сохраняясь в осадочных отложениях. Это так называемая глубина карбонатной компенсации или глубина компенсации кальцита (calcite compensation depth, CCD), которая зависит от температуры, кислотно-щелочного баланса морской воды, а также от парциального давления СО2 (рСО2) в атмосфере. Чем ниже рСО2 и чем выше щелочность, тем глубже находится линия CCD. В наше время, например, в связи с ростом содержания СО2 в атмосфере и связанным с этим закислением океана, граница CCD перемещается с каждым годом все выше (см. Океаны с трудом справляются с поглощением антропогенного углекислого газа из атмосферы, «Элементы», 18.11.2018). Начиная с 1960-х годов граница CCD в некоторых районах Мирового океана поднялась почти на 300 м и сейчас находится в диапазоне от 3,5 до 5,5 км.

Но до этого в течение 15 млн граница CCD все время опускалась, понизившись с середины миоцена примерно на 500 м (в среднем — с 4,3 до 4,8 км, см. T. H. Van Andel, 1975. Mesozoic/cenozoic calcite compensation depth and the global distribution of calcareous sediments), что вроде бы хорошо согласуется с гипотезой Реймо: содержание СО2 в атмосфере падало, а обладающие повышенной щелочностью речные потоки, насыщенные продуктами химического выветривания силикатных пород, попадая в океан, увеличивали рН его поверхностных слоев.

Но эффект понижения глубины CCD мог возникнуть и под влиянием только одного из этих двух факторов. Например, только при снижении парциального давления СО2. Чтобы оценить, насколько велико было влияние повышения щелочности океана, возникающее в результате привноса речными потоками продуктов выветривания гор, ученые из Ратгерского университета в США изучили темпы накопления в осадочных отложениях (MAR — mass accumulation rates) позднего неогена массы основных групп Са-связующих морских организмов — кокколитофорид (MARcoccolith) и планктонных фораминифер (MARforam). Авторы исходили из того, что при увеличении объема поступающих в океан продуктов выветривания должны увеличиваться и темпы накопления содержащих карбонат кальция осадочных отложений на дне океана (MARc).

Материалом для исследования послужили керны более чем 30 скважин, пробуренных в рамках Международного проекта бурения в океане (IODP — International Ocean Discovery Program). Естественно, для оценки брались только те части палеоокеанических бассейнов, где уровень дна находится выше границы CCD (рис. 3). Результаты исследования опубликованы недавно в журнале Nature Geoscience.

Рис. 3. Скважины программы IODP, материал из которых участвовал в исследовании. Цветовая шкала — весовой процент СаСО3 в донных отложениях. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

Авторы сравнивали полученные значения параметра MARc для среднего (13,5–11,5 млн лет назад) и позднего миоцена (7,5–5,3 млн лет назад) с аналогичными значениями для плейстоценовой эпохи (2,5–0 млн лет назад). В итоге оказалось, что для всех областей Мирового океана темпы накопления карбоната кальция в пелагической зоне в позднем неогене заметно сократились. Особенно заметно это сокращение для отложений, образовавшихся на небольших глубинах. Например, на глубинах около 2500 м значение MARc снизилось с 4 г/см2 за тысячу лет в миоцене до 1,7 г/см2 за тысячу лет в плейстоцене, для глубины 3000 м — с 2–3 до 1 г/см2 за тысячу лет, а на глубинах более 4000 м этот параметр остался практически неизменным (около 1 г/см2 за тысячу лет, рис. 4).

Рис. 4. Изменение темпов накопления карбоната кальция на разных глубинах (MARc, в г/см2 за тысячу лет) в среднем миоцене (13,5–11,5 млн лет назад), позднем миоцене (7,5–5,3 млн лет назад) и плейстоцене (2,5–0 млн лет назад) в западной (а) и центральной (b) экваториальных частях Тихого океана. Волнистой линией отмечен уровень CCD. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Geoscience

При этом снижение общих темпов накопления карбоната кальция происходило в основном за счет кокколитофорид, а объем фораминифер оставался примерно одинаковым. Кокколитофориды являются автотрофными организмами, синтезирующими органические вещества из неорганических. Поэтому именно они, в отличие от гетеротрофных фораминифер, служат прямыми индикаторами объемов привноса в океан продуктов выветривания. И снижение темпов их накопления никак не согласуется с гипотезой Реймо о том, что в позднем неогене нарастали темпы привноса в океан продуктов выветривания, но зато прекрасно согласуется с данными о том, что парциальное давление СО2 в атмосфере в этот период понижалось. О том, что продуктивность кокколитофорид зависит от концентрации СО2 в атмосфере можно прочитать в новости Фитопланктон реагирует на рост концентрации CO2 не так, как ожидалось («Элементы», 21.04.2008).

Интересной представляется и динамика изменения размеров самих кокколитофорид — в плейстоцене они стали заметно мельче по сравнению со средним миоценом (рис. 5). Это тоже косвенным образом указывает на дефицит карбоната кальция, а также на снижение температуры в среде образования.

Рис. 5. Слева — крупные кокколитофориды среднего миоцена (16–11,6 млн лет), справа — более мелкие кокколитофориды плейстоценового возраста (2,6–0,01 млн лет). Фото одного из авторов исследования (Weimin Si) из популярного синопсиса к обсуждаемой статье в Nature Geoscience

Результаты исследования показывают, что в позднем неогене снижение общего карбонатного накопления в океане стало следствием сокращения производства кокколитофорид в эвфотической зоне на фоне падения концентрации СО2 в атмосфере и снижения средней температуры на планете, а понижение уровня CCD было связано прежде всего со снижением pСО2, а не с повышением щелочности.

Тем самым в обсуждаемой работе получены данные, которые, по сути, опровергают гипотезу подъема и выветривания, косвенным образом подтверждая гипотезу Бернера о связи климатических изменений с циклическими изменениями концентрации углекислого газа в атмосфере. Но ее авторы пока не предлагают альтернативного объяснения снижения глобальных температур и концентрации СО2 в атмосфере в позднем неогене, оставляя это для будущих исследований.

Источник: Weimin Si, Yair Rosenthal. Reduced continental weathering and marine calcification linked to late Neogene decline in atmospheric CO2 // Nature Geoscience. 2019. № 12. РР. 833–838. DOI: 10.1038/s41561-019-0450-3.

Владислав Стрекопытов

-

"... повышения рН его поверхностных слоев... или при снижении парциального давления СО2... Эффект понижения глубины CCD мог возникнуть под влиянием только одного из этих двух факторов."

- Почему бы не рассмотреть третий вариант - наблюдавшиеся в истории планеты падения (колебания) уровня океана в сотни м и первые км. Тем более, что колебания уровня океана и глубины карбонатной компенсации хронологически взаимосвязаны (например, у Кеннета). -

Прямые измерения возвратного потока инфракрасной радиации над Южными равнинами (только не помню, США или Великобритании) дали цифру в 360 Вт/м². Измерение потока возвратной радиации В ПОЛОСЕ ПОГЛОЩЕНИЯ углекислого газа дало 1,8 Вт/м².

Углекислый газ отвечает за 0,5% парникового эффекта!

И, по расчётам, удвоение концентрации углекислого газа в атмосфере, приведёт к увеличению возвратного потока до 3 Вт/м²...

Вот ужооос-то!

А для биосферы колебания концентрации углекислоты у "порога смерти" - 150 ppm, при которых фотосинтез становиться невозможен - да, очень хорошо отслеживается.

Таким образом в течение миллионов лет СО2 изымался из атмосферыРезультат (по Розенталю):

парциальное давление СО2 в атмосфере в этот период понижалосьНо вывод (по Розенталю):

Тем самым в обсуждаемой работе получены данные, которые, по сути, опровергают гипотезу подъема и выветривания, косвенным образом подтверждая гипотезу Бернера о связи климатических изменений с циклическими изменениями концентрации углекислого газа в атмосфере.- меня потряс.... :О

С учётом того, что:

Бернер считает, что при понижающихся температурах даже ускоренный рост горных сооружений (вызывающий физическое выветривание) не будет приводить к увеличению темпов выветривания в целом, а главным палеоклиматическим фактором, по его мнению, является содержание СО2 в атмосфере.- получается корова впереди телеги... :(

Или я опять всё неправильно понял?..

-

Честно говоря я плохо понял детали, но в целом тут, мне показалось, говорится вот о чем:

Проведенные бурения и изучение кернов дали повод считать, что количество углекислого газа снижалось, но к-во веществ, связывающих углекислый газ, в этот же период в ракушках не нарастало.

А ведь предполагалось, что при нарастании выветривания такие в-ва должны бы в большом к-ве в воду попасть. И что снижение углекислого газа в атмосфере именно этим процессом обеспечивается.

Куда они (эти в-ва) девались непонятно

и даже похоже на то, что они не появлялись появлялись в нужном и нарастающем количестве.

Потому предложено считать, что выветривание нисколько не нарастало. И куда девался СО2 - неясно.

Как-то так, мне кажется...

Я вот думаю: а вдруг они (в-ва, связывающие углекислоту) таки появлялись, но в море речками вовсе не уносились? И как-то иначе утилизировались, не в ракушках и скелетах? Такой вариант не рассматривается отчего-то... -

Боюсь, что тут непонятно не одному Вам. Для меня нормально, когда в простых довольно моделях химической кинетики одних только уравнений реакций десятки. И это не говоря об уравнениях, описывающих условия - температуру, влажность, уровень океана и т.п. А тут предположения на основе одноходовок. Выветривание усилилось - СО2 стало больше. Кокколитофориды были крупнее - значит СО2 было много.

Но зато, если авторы правы, то подтверждается, что кокколитофориды служат буфером, гомеостатическим механизмом, сглаживая колебания СО2: когда его больше, их продукция растет, и больше углерода выводится на дно океана, не давая планете перегреться. А когда СО2 мало, то и продукция кокколитофорид снижается, не давая планете окончательно замерзнуть. Кроме того, зависимость химического выветривания от температуры тоже дает гомеостатический механизм: чем теплее, тем активнее СО2 выводится из атмосферы через выветривание, и наоборот.

Авторы об этом высказываются очень скромно и завуалированно: "Although specific mechanisms remain to be investigated, we find no evidence for negative feedback between biologic calcification and a more acidic, warmer ocean that is often concerned in the study of future climate changes. Instead, there is apparently much more calcification in the warmer and more acidic Miocene ocean." По сути речь идет о серьезном аргументе против чрезмерных опасений насчет катастрофических последствий нынешнего роста СО2 в атмосфере. Думали, что возникнет положительная обратная связь, ведущая к катастрофе, ан нет, связь-то, похоже, отрицательная.

-

ПОС или ООС - вот в чем вопрос. И сколько их? А катастрофа - это что в масштабе Земли? Этак-то мы в телеологию скатимся. Была уже планета ледяной, и два раза, но мы тут сидим и по клавишам стучим...

Да, факты глобального потепления налицо, но потеплизм стал социальным фактором, на котором делаются деньги. А иначе, мол, катастрофа.

Здесь удачно было сказано про "одноходовки". Думается, они живучи просто потому, что ими легче спекулировать и, соответственно, легче зарабатывать.

Просто представим себе, насколько сложна и многосоставна климатосфера планеты, и сколько в ней разнообразных ОС. И такие осторожные одноходовочки, как в статье, имеют как раз обратный эффект - никаких одноходовок не может быть. Не может планета загнуться от действия одного фактора - СО2, а до выяснения всех факторов ещё очень далеко. К тому же, этот выяснительный тренд систематически тормозится заполошными воплями потеплистов. -

Александр, очевидно же, если исчезать быстрее не стало то значит стало меньше производится. Есть расход и потребление СО2 наблюдалось падение уровня, основная гипотеза гласила что потребление резко возросло, она похоже опровергнута, значит упало производство на фоне неизменного (или менее упавшего) потребления. Потребители вроде известны. Осталось выяснить поставщиков, это явно геологические и вулканические процессы.

-

А что важнее кокколитофоридам температура или уровень СО2? Ведь понижение температуры вызывает повышение растворимости его в океане, повышенный уровень СО2 закисляет океан и уменьшает размеры раковин. Температура снижается что в свою очередь тоже может способствовать меньшим размерам и меньшему производству раковин.

Опять же смущают фораминеры, почему им доставалось нормальное число карбонатов что их количество не изменилось?

В итоге оказалось, что для всех областей Мирового океана темпы накопления карбоната кальция в пелагической зоне в позднем неогене заметно сократились.Собственно, если включить моск и подумать то становится непонятно почему она должна расти. Скорость поступления "свежего" со2 из мантии в резервуары мобильного со2 на поверхности (т.е. океан, почвы, биоту и атмосферу) от того что происходит тут у нас на поверхности мало зависит напрямую, соответственно количество депонирующегося в немобильные резервуары карбонатов, сланцев, углей или где там он еще сохраняется, будет примерно постоянно и в конечном итоге будет определяться не тем что происходит на поверхности а изменениями потоков из мантии.

Наблюдаемое-же в неогене уменьшение этого потока в общем то легко объяснить, как и понять почему оно совпало с образованием альпийской складчатости - закрылась обширная система океанических впадин неотетиса (или как там тот океан назывался), соответственно позакрывались обширные участки срединно-океанических хребтов (а у тех что не позакрывались упала скорость радвижки), одновременно при этом уменьшилось количество вулканов и вдоль закрывшихся зон субдукции а значит упала и скорость экзгумации мантийного материала на поверхность, - а значит, упало и поступление свежего со2 в атмо/гидро/биосферу, а значит уменьшилась и равновесная скорость накопления карбонатных осадков. Вроде логично, не?

-

А не в курсе не было ли до похолодания активного нефте-углеобразования? Вообще меня что смущает снижение температуры должно повышать растворимость СО2 в океане, по идее по крайней мере поначалу раковины уменьшаться были не должны за счет СО2. Может быть раковины уменьшались просто от похолодания? СО2 оставался в океане и не потреблялся из-за похолодания?

-

А не в курсе не было ли до похолодания активного нефте-углеобразования?

Понятия не имею, хот вроде как что-нибудь где-нибудь откладывается почти постоянно, а не только в каменноугольном периоде как иногда думают. Я просто обратил внимание (прежде всего для себя - я этого раньше не осознавал, ну и в некотором смысле это ответ-размышление который я дал себе на прочитанный вопрос заданный ув. а. марковым комментарием выше) на то, что если предположить что размер резервуара мобильного со2 на поверхности не сильно менялся на геологических масштабах времени то из этого просто с необходимостью следует что поток выходящего из него в виде карбонатных осадков со2 должен примерно балансировать поток входящего в него со2 из мантии, а поверхностные резервуары и распределение со2 между ними просто под этот поток и его изменения вынуждены подстраиваться, а не являться причиной изменений этих потоков, и т.о. может быть что само изначальное предположение которое они опровергали, что неогеновая эрозия привела к уменьшению концентрации со2 за счет роста седиментации, может быть результатом перепутывания причины и следствия.

Хотя конечно, мое предположение что размеры поверхностных резервуаров со2 не сильно менялись тоже не вполне обосновано. То есть, сейчас это так, поверхностные резервуары очень малы по геологическим меркам, и океан+биота+почвы +атмосфера содержат чуть больше 40,000 гигатонн с-эквивалента со2 причем подавляющее часть его находится в виде неорганического со2 в растворенного океане. При нынешнем потоке из мантии в примерно 0.1гт/год это дает время оборота со2 на поверхности в 0.4-0.5 миллиона лет, что значит что на геологических масштабах времени мобильный со2 на поверхности не является независимым источником или сливом для со2, а значит любые изменения седиментации на масштабах времени больше полумиллиона лет могут только отражать изменения в поступлении со2 в атмогидросферу извне, как правило из мантии [хотя может быть и из коры, вот щас мы например жгем ископаемое топливо -чем не новый мощный источник? XD ]. Но если количество со2 растворенного в океане может изменяться в десятки или сотни раз, то мои рассуждения бессмысленны и неверны.-

Спасибо за "если .. то мои рассуждения бессмысленны и неверны". Если бы все авторы были так аккуратно-критичны к выводам!

Олегов более категоричен: "Потребители вроде известны. Осталось выяснить поставщиков, это явно геологические и вулканические процессы." Веселая такая криминальная наркологистика.

Здесь прозвучало "одноходовки", а мне вспомнились "огурцы" из "Физики шутят": " 97% умерших от рака при жизни ели огурцы!", а еще из школьной математики "необходимое и достаточное условие.."

По моему пониманию, в сложных Системах, а колыбель наша, не в обиду астро-микро-квантовым физикам, является сверхсложной Системой, не только трудно с уверенностью находить "бинарные" причинно-следственные связи, но быть может и бессмысленно. Другими словами, можно строить бесконечно сложное дерево логических выводов типа "если .. то, иначе.." и не получить точного ответа. Как в детском анекдоте про Чапаева: ".. брали высоту в лесу.. то мы их.. то они нас.. то опять.. - А чем кончилось-то? Да.. пришел лесник и всех разогнал"

Таким неучтенным Лесником может быть что угодно из почти "черного ящика" мантия-ядро или из Космоса или.. Происхождение Луны уже не успеваю "отслеживать", открывшиеся объемы связанной воды в мантии "осмысливать" и пр., пр. Какой смысл что-то выдернуть из Системы и упорно определять где Курица, а где Яйцо. Можно ведь легко сформулировать вопрос так, как с "Ахиллом и черепахой" и "открывать Новую физику".

Мне кажется, что и с углеродными, и с метановыми Циклами не настолько все прозрачно, чтобы корректно учесть это в палеоклиматических моделях. Но "если"(ну куда без этого спартанского ответа персам) на графике из Википедии действительно доказанная смена макроклиматического режима(длительность квазициклов и появление длительного тренда на похолодание), то думаю горообразованием и даже просто дрейфом континентов это не объяснить. Геотектоника - не новое и не столь быстрое явление. Нужны аргументы такой "целенаправленности". Разумеется, я могу ошибаться..

"Как сказал Конфуций(разумеется, ошибочно).."

-

-

Последние новости

Рис. 1. Фрагмент главного Гималайского хребта в районе Аннапурны. Подъем Гималаев в позднем неогене и связанная с этим активизация процессов выветривания силикатных пород, слагающих эти горы, несомненно, оказали существенное влияние на климат Земли. Но, какое именно, пока не очень понятно. Фото © Владислав Стрекопытов