Колонии нового вида воротничковых жгутиконосцев в темноте выворачиваются наизнанку

В прибрежных соленых лужах на острове Кюрасао обнаружен новый вид колониальных хоанофлагеллят (воротничковых жгутиконосцев) Choanoeca flexa с однослойными колониями в виде вогнутой чаши. На свету клетки в колонии ориентированы апикальными полюсами (жгутиками и воротничками) внутрь, что способствует эффективному питанию, но не позволяет быстро плавать. При наступлении темноты колония выворачивается жгутиками наружу. В таком положении питаться неудобно, зато резко повышается подвижность. Механизм выворчивания основан на сокращении актомиозинового кольца, расположенного в апикальной части клетки, у основания воротничка. На том же принципе «апикального сжатия» основаны многие процессы в онтогенезе животных, связанные с изгибанием и впячиванием клеточных слоев (например, при гаструляции). Способность к апикальному сокращению есть и у одноклеточных хоанофлагеллят, у которых она служит для регуляции формы воротничка. Скорее всего, она была уже у общего предка хоанофлагеллят и животных, а использовать ее для изгибания клеточных пластов две группы научились независимо друг от друга.

Хоанофлагелляты, или воротничковые жгутиконосцы, — ближайшие родственники животных (см.: Расшифрован геном хоанофлагеллят — ближайших одноклеточных родичей всех многоклеточных животных, «Элементы», 18.02.2008). Среди них есть как одноклеточные, так и многоклеточные (колониальные) формы, в том числе с весьма причудливыми механизмами регуляции коллективного поведения клеток (см.: Наталья Резник. Эрос одноклеточных). Изучение хоанофлагеллят может пролить свет на происхождение уникальных особенностей животных, в том числе морфогенетических процессов и, более широко, согласованных действий множества индивидуальных клеток в многоклеточном организме. Эти возможности еще далеки от исчерпания, потому что всерьез изучены пока лишь единичные виды хоанофлагеллят из примерно 380 известных науке, а генетически хоанофлагелляты не менее разнообразны, чем животные (D. J. Richter et al., 2018. Gene family innovation, conservation and loss on the animal stem lineage).

В статье биологов из Калифорнийского университета в Беркли и Амстердамского университета, опубликованной 18 октября в журнале Science, описан новый вид многоклеточных хоанофлагеллят Choanoeca flexa, обитающий в соленых лужах на скалистых берегах острова Кюрасао (рис. 2). Такие лужи, расположенные выше уровня прилива, но в досягаемости больших волн, представляют собой специфический биотоп, где порой находят себе приют организмы, не способные выжить ни в настоящем море, ни в пресной воде.

Рис. 2. Choanoeca flexa, новый вид колониальных хоанофлагеллят. A — местоположение острова Кюрасаоя; B — лужа, в которой был собран материал; C — проба воды из лужи с двумя колониями C. flexa (отмечены стрелками) и представителем динофлагеллят (отмечен треугольничком); D — морфология клетки воротничкового жгутиконосца: вверху — апикальный полюс (Apical), внизу — базальный (Basal), показаны жгутик (flagellum), воротничок (collar) и тело клетки (cell body); E — колония в положении «жгутиками внутрь»; F — в положении «жгутиками наружу». Изображение из обсуждаемой статьи в Science

Колонии C. flexa — однослойные, чашеобразные, включающие до сотни клеток с характерным для хоанофлагеллят единственным жгутиком и воротничком из микроворсинок. При этом, в отличие от многих других колониальных жгутиконосцев, клетки C. flexa обычно ориентированы жгутиками не наружу, а внутрь (рис. 2, E) — как хоаноциты в жгутиковых камерах у губок. Однако авторы заметили, что иногда колонии очень быстро — примерно за 30 секунд — выворачиваются наизнанку, так что жгутики оказываются повернутыми наружу, а через какое-то время так же быстро «вворачиваются» обратно.

Судя по последовательности гена 18S-рРНК, новый вид близок к описанному ранее (в 1983 году) виду Choanoeca perplexa (другое название — Proterospongia choanojuncta), у которого в жизненном цикле есть одноклеточная и колониальная стадии. Было замечено, что чашеобразные колонии C. perplexa, в норме плавающие жгутиками наружу, иногда выворачиваются жгутиками внутрь, как будто бы в связи со сменой направления движения (B. S. C. Leadbeater, 1983. Life-history and ultrastructure of a new marine species of Proterospongia (Choanoflagellida)). Исследовать процесс выворачивания тогда не удалось, культура C. perplexa была утрачена, и вопрос с тех пор не изучался.

Авторов заинтересовало внешнее сходство выворачивания колонии C. flexa, которое явно требует согласованных действий клеток, с морфогенетическими процессами животных, такими как гаструляция путем инвагинации (впячивания). Ученые применили всю мощь современных исследовательских методов, чтобы выяснить, как же это происходит.

Сначала они подобрали для C. flexa подходящие условия, чтобы колонии могли долго и счастливо жить в лаборатории. Главное здесь — правильная диета: оказалось, что жгутиконосцы прекрасно себя чувствуют, если кормить их бактериями, выделенными из той же лужи, где были пойманы сами жгутиконосцы.

Следующей задачей было понять, какими факторами регулируется вворачивание и выворачивание колоний. Разглядывая хоанофлагеллят под микроскопом, ученые заметили, что при ярком освещении колонии почти всегда находятся в положении «жгутиками внутрь», но стоит выключить свет, как они тотчас выворачиваются жгутиками наружу. Дополнительные эксперименты подтвердили, что процесс регулируется именно светом: на свету большинство колоний «ввернуты», в темноте — «вывернуты». До сих пор считалось, что хоанофлагелляты не реагируют на свет.

Чтобы понять, каким образом свет индуцирует вворачивание, а темнота — выворачивание колоний, исследователи отсеквенировали транскриптом Choanoeca flexa. Оказалось, что у жгутиконосца есть целых четыре слегка различающихся варианта белка RhoPDE — родопсин-фосфодиэстеразы. Этот необычный «двойной» белок встречается только у хоанофлагеллят. Он состоит из двух частей, одна из которых представляет собой родопсин (трансмембранный светочувствительный белок), а другая — фермент фосфодиэстеразу, который гидролизует внутриклеточные сигнальные молекулы — циклические нуклеотиды цАМФ и цГМФ, превращая их в обычные нуклеозидмонофосфаты АМФ и ГМФ. Белок RhoPDE хорошо подходит для того, чтобы передавать сигналы об изменении освещенности каким-то другим молекулярным системам. Ранее RhoPDE был обнаружен у четырех видов хоанофлагеллят, его пытались приспособить для нужд оптогенетики, но для чего он нужен хоанофлагеллятам, оставалось не совсем понятным.

Как проверить, действительно ли C. flexa реагирует на свет благодаря RhoPDE? Если бы речь шла о классическом модельном объекте вроде дрозофилы, для которого разработан богатый набор молекулярно-генетических инструментов, можно было бы просто отключить интересующий нас ген тем или иным способом, а потом включить его снова. Но, поскольку для новооткрытого вида C. flexa таких инструментов нет, авторы пошли другим путем. Для работы родопсина нужен кофактор — ретиналь. Синтезировать его умеют растения и некоторые бактерии. У C. flexa нет необходимых ферментов для его синтеза, поэтому жгутиконосец должен получать ретиналь или его предшественник бета-каротин с пищей (как и мы, животные: нам ведь тоже необходим ретиналь для зрения, и мы тоже не умеем его сами синтезировать). Авторы справедливо рассудили, что Choanoeca flexa должны получать ретиналь из каких-то бактерий, которыми они питаются. Чтобы это проверить, жгутиконосца стали кормить только одним видом бактерий — Pseudomonas oceani. Эти бактерии живут в тех же лужах, что и C. flexa, и не имеют ферментов для биосинтеза ретиналя. На такой однообразной диете жгутиконосцы не погибли от голода, но полностью утратили способность выворачиваться в темноте. Это согласуется с гипотезой о том, что реакция C. flexa на освещенность опосредуется белком RhoPDE, для работы которого необходим ретиналь.

Добавление в культуру других бактерий из той же лужи восстановило способность колоний выворачиваться жгутиками наружу при выключении света. Дополнительные эксперименты подтвердили роль RhoPDE в реакции колоний на свет: например, ингибиторы фосфодиестеразы стимулировали выворачивание колоний даже на свету, так же, как и добавление в воду аналога цГМФ, способного (в отличие от настоящего цГМФ) проникать снаружи в клетку. Аналог цАМФ такого эффекта не дает. Судя по всему, система работает следующим образом: на свету RhoPDE разрушает цГМФ, и тогда выворачивания не происходит, а в темноте RhoPDE перестает разрушать цГМФ, что и служит сигналом для выворачивания колонии жгутиками наружу.

Но зачем вообще нужны колониальному жгутиконосцу эти странные телодвижения? Чтобы в этом разобраться, авторы оценили скорость движения колоний и эффективность захвата пищи (фагоцитоза) в обоих состояниях. Для оценки эффективности питания в воду добавляли флуоресцирующие полистироловые микрогранулы диаметром 0,2 мкм и смотрели, сколько их окажется внутри клеток (это стандартный метод количественной оценки интенсивности фагоцитоза). Выяснилось, что в положении «жгутиками внутрь» колонии плавают медленно, зато эффективно питаются. В положении «жгутиками наружу» колонии, наоборот, быстро плавают, но почти не могут питаться. Различие связано с направлением токов воды, порождаемых биением жгутиков (рис. 3). В положении «жгутиками внутрь» вода интенсивно прокачивается сквозь воротнички из микроворсинок, где и отфильтровываются питательные бактерии.

Рис. 3. В положении «жгутиками внутрь» колонии плавают медленно, зато эффективно питаются, в положении «жгутиками наружу» — наоборот. Токи воды показаны изогнутыми стрелками. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Таким образом, способность выворачиваться наизнанку может иметь адаптивное значение, помогая жгутиконосцам находить компромисс между нуждами питания и передвижения. Дополнительные эксперименты показали, что эта способность фактически заменяет колониям Choanoeca flexa фототаксис: в темноте они плавают быстро, на свету — медленно, и в результате скапливаются там, где светлее.

В колонии C. flexa клетки соединены друг с другом микроворсинками воротничков, то есть совершенно не так, как у многоклеточных животных или растений (см.: Межклеточные контакты). Такое же соединение клеток воротничками ранее было описано у близкого вида Choanoeca perplexa (но не у других колониальных хоанофлагеллят, которые объединяются более «традиционными» способами: при помощи тонких клеточных выростов — филоподий, межклеточных мостиков или общего внеклеточного матрикса).

У хоанофлагеллят апикальным называют тот полюс клетки, где находится жгутик, окруженный воротничком. Противоположный полюс называется базальным. Аналогичным образом обозначаются полюса у эпителиальных клеток животных, причем считается, что апикально-базальные оси хоанофлагеллят и эпителиальных клеток животных гомологичны друг другу.

Одно из главных достижений состоит в том, что авторам удалось детально разобраться в механике выворачивания колонии. Оказалось, что в апикальной части каждой клетки, у основания воротничка, находится сократимое актомиозиновое кольцо. Когда оно расслаблено, воротничок как бы «закрыт»: он слабо расширяется в апикальном направлении и имеет бочонковидную форму. При сокращении кольца воротничок «раскрывается», приобретая коническую форму, что и приводит к выворачиванию колонии (рис. 4).

Рис. 4. Апикальные актомиозиновые кольца, сокращение которых приводит к «раскрыванию» воротничков и выворачиванию колонии. На фотографиях сиреневым покрашен F-актин, зеленым — миозин II. Кроме колец, на фотографиях видны сиреневые (содержащие актин) микроворсинки воротничков. Справа для сравнения показано изменение формы клеточного пласта при сокращении апикальных актомиозиновых структур в эмбриональном развитии животных. Изображения из обсуждаемой статьи в Science и популярного синопсиса к ней

У животных изгибание и впячивание клеточных пластов (в том числе при гаструляции) часто осуществляется за счет «апикального сжатия» (apical constriction), вызванного сокращением актомиозиновых структур в апикальных частях клеток. Как у животных во время гаструляции, так и у Choanoeca flexa при «апикальном сжатии» клетки нередко приобретают характерную колбовидную форму, сжимаясь в апикальной части и раздуваясь в базальной. Правда, в отличие от C. flexa, у животных при этом клеточный слой изгибается не наружу, а внутрь, потому что в основе процесса — не раскрывание воротничков, а изменение формы самих клеток (сжатие их апикальных частей), соединенных боковыми поверхностями (рис. 4, справа). Другое радикальное различие состоит в том, что у животных согласованные действия клеток контролируются внутренними сигнальными системами, том числе химическими и механическими сигналами, которыми обмениваются соседние клетки. У Choanoeca flexa, судя по всему, таких сигнальных систем нет, а согласованность возникает просто за счет того, что каждая клетка независимо от других стандартным образом реагирует на один и тот же внешний стимул — изменение освещенности.

Но всё же тот факт, что у хоанофлагеллят и животных изменение формы клеточных пластов основано на одном и том же механизме (согласованном сокращении апикальных актомиозиновых структур), крайне любопытен. У животных такие согласованные действия клеток характерны для всех больших групп (включая губок, гребневиков, книдарий и билатерий) и являются, по-видимому, исходной (предковой) чертой. Ее обнаружение у ближайших родственников животных, хоанофлагеллят, заставляет задуматься о ее происхождении. Может быть, способность к «апикальному сжатию» была уже у последнего общего предка всей группы Choanozoa (так называется группа, объединяющая животных и хоанофлагеллят)?

Авторы изучили строение и поведение четырех других видов хоанофлагеллят (Monosiga brevicollis, Salpingoeca rosetta, S. urceolata, Diaphanoeca grandis) и убедились, что у них у всех есть сократимое апикальное актомиозиновое кольцо, позволяющее регулировать форму воротничка. При этом только виды рода Choanoeca с колониями из клеток, соединенных воротничками, научились использовать «апикальное сжатие» для изменения форы колонии. У одноклеточных хоанофлагеллят апикальное сжатие, возможно, тоже служит для поиска оптимального баланса между питанием и движением, а у видов, имеющих «домик» (теку), оно, наверное, помогает прятаться в домик и высовываться обратно. Всё это, конечно, нуждается в специальном изучении.

Рис. 5. Эволюция апикальной сократимости у хоанозоев (Choanozoa). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

По-видимому, способность к индивидуальному апикальному сжатию была уже у общего предка хоанофлагеллят и животных. В дальнейшем животные и некоторые хоанофлагелляты приобрели (скорее всего, независимо друг от друга) способность к коллективным апикальным сокращениям, приводящим к изменению формы клеточных пластов. У животных это произошло, когда клетки стали соединяться боковыми поверхностями при помощи специальных контактных структур и адгезивных молекул (см.: Адгезивные контакты). Апикальное сжатие при этом стало приводить к впячиванию клеточного пласта апикальными полюсами клеток внутрь. У хоанофлагеллят рода Choanoeca клетки стали соединяться другим способом — микроворсинками воротничков. При этом апикальное сжатие стало приводить, наоборот, к выворачиванию колонии апикальными полюсами наружу из-за «раскрывания» воротничков (рис. 5).

Исследование наглядно показало, что изучение хоанофлагеллят, значительная часть разнообразия которых остается недоизученной, может пролить новый свет на происхождение и раннюю эволюцию животного царства.

Источник: Thibaut Brunet, Ben T. Larson, Tess A. Linden, Mark J. A. Vermeij, Kent McDonald, Nicole King. Light-regulated collective contractility in a multicellular choanoflagellate // Science. 2019. V. 366. P. 326–334. DOI: 10.1126/science.aay2346.

См. также:

1) Расшифрован геном хоанофлагеллят — ближайших одноклеточных родичей всех многоклеточных животных, «Элементы», 18.02.2008.

2) Ядра мезомицетозоев делятся синхронно, как у зародышей животных, «Элементы», 05.06.2013.

3) Наталья Резник. Эрос одноклеточных (о половом размножении хоанофлагеллят и о регуляции их коллективного поведения бактериями).

-

А у меня случился небольшой когнитивный диссонанс, когда я прочитал вот это:

Однако авторы заметили, что иногда колонии очень быстро — примерно за 30 секунд — выворачиваются наизнанку, так что жгутики оказываются повернутыми наружу, а через какое-то время так же быстро «вворачиваются» обратно.

Если их смотрели в обычный микроскоп светового поля, то как эти "авторы" могли пронаблюдать подобные выкрутасы при выключенном свете?.. ;)-

Когда возникают такие вопросы имеет смысл обращаться к главе "Материалы и Методы" - там подробно описано, как проводились эксперименты, в т.ч. какие режимы освещения когда использовались (https://science.sciencemag.org/content/sci/suppl/2019/10/16

/366.6463.326.DC1/aay2346_Brunet_SM.pdf).

У меня ответный вопрос: почему Вы используете такой странный оборот 'эти "авторы"'?-

там подробно описано, как проводились эксперименты, в т.ч. какие режимы освещения когда использовались

Это реально круто, что вы таки разобрались!! Поделитесь, пожалуйста, (я человек далёкий, вот эти выкрутасы с экспозицией и т.п. для меня мутны...) какой эквивалент в люменах (или канделах - я не привередливый...) соответствовал дневному и ночному режиму, соответственно. Благодарю!почему Вы используете такой странный оборот 'эти "авторы"'

Чтобы отделить их от нашего уважаемого А.Маркова и предупредить возможные двусмысленности.

-

Возникла задача для генетиков:

Создать такую микробную колонию, которая при свете(или при ветре, или при попадании в воду, или , наоборот, при выходе из воды на сушу - неважно от какой именно смены обстоятельств) - которая сворачивалась бы в прямоходящего гомункулуса!

Вот это был бы номер!))

А обстоятельство изменились - оппа, и снова ковер из разных микробиков!)

То-то бы враги ахнули!

Ну ладно, пусть для начала в гидру хоть какую-нить... Или в мышь хотя бы. А, и ладно - пусть хоть в орган один , в мышкину почку, к примеру. И на это я соглачен!)

Разве при таком поведении - двигаться на свету, останавливаться в тени - произойдет скопление "там, где светлее"?

Интуиция говорит, что как раз наоборот: скапливаться такие существа будут в темноте, и более всего близ границы света и тени.

Т.к. светлый участок будут проплывать быстро, не задерживаясь,

а вот выскочив из него в тень - тормозиться и скапливаться.

Неужели интуиция врет?

Полагаю, не оч трудно сделать компьютерную симуляцию такого процесса и нас (меня , сторонника скапливания в тени, и авторов статьи, полагающих что такое поведение создаст толпу на свету) рассудить наглядно. Нет ли тут кого на сайте, кто бы быстренько создал виртуального робота, ускоряющегося замедляющегося в зависимости от попадания в очерченную экспериментатором область и населил его дублями пусть плоскость даже?

1) По идее, при отсутствии ретиналя в пище жгутиконосцы должны были бы все время находиться в положении "жгутики наружу", потому что ретиналь необходим для нормального реагирования родопсин-фосфодиэстеразы на свет, без ретиналя она должна всё время находиться в "выключенном" состоянии и не будет разрушать цГМФ, который служит сигналом для выворачивания колонии жгутиками наружу. Почему же при отсутствии ретиналя в пище жгутиконосцы стали всё время находиться в положении "жгутики внутрь"?

2) Почему для жгутиконосцев оптимально питаться на свету, а активно перемещаться в темноте?

3) Почему жгутиконосцы на свету тоже изредка выворачиваются жгутиками наружу?

4) Вы пишете, что "у одноклеточных хоанофлагеллят апикальное сжатие, возможно, тоже служит для поиска оптимального баланса между питанием и движением". Можете пояснить?

Последние новости

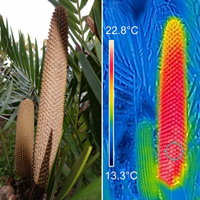

Рис. 1. Последовательные стадии выворачивания колонии Choanoeca flexa. Слева: колония в своем «расслабленном», дневном состоянии, оптимальном для питания — жгутиками внутрь. Справа: колония в ночном состоянии, оптимальном для плавания — жгутиками наружу. Жгутики покрашены зеленым, актиновые микроворсинки воротничков — красным. Изображение из популярного синопсиса Pavel Tomancak к обсуждаемой статье в Science