Океаны с трудом справляются с поглощением антропогенного углекислого газа из атмосферы

Углекислый газ постоянно поступает в атмосферу и выводится из нее разными способами. Океаны (наряду с лесами) — одни из важнейших нейтрализаторов СО2, поглощающие значительную его часть. Если в воды океана попадает слишком много углекислого газа, кислотность воды увеличивается, что негативно влияет на жизнедеятельность морских организмов, а также истощаются запасы минерального карбоната кальция, необходимого для нейтрализации СО2. Ученые из США и Канады построили модель, описывающую эти процессы, чтобы узнать, насколько силен антропогенный вклад в закисление океанов. По их оценкам, сразу в нескольких зонах Атлантического, Индийского и Тихого океанов этот вклад составляет от 40 до 100%, а максимальная глубина, на которой еще происходят реакции нейтрализации, уменьшилась на 300 метров.

Пассивное поглощение поверхностью океана углекислого газа (СО2) — это естественный процесс, постоянно происходящий в земной атмосфере. Волны перемешивают верхние слои воды, и за счет этого океан, как губка, впитывает из атмосферы излишки углекислоты, которая нейтрализуется по мере погружения в придонные слои. Однако если в воды океана попадает слишком много углекислого газа, это нарушает кислотно-щелочной баланс океанских вод: их кислотность увеличивается (то есть снижается показатель pH). В таком случае ученые говорят о закислении океана. В последние десятилетия этот процесс стал особенно активным, что связано главным образом с деятельностью человека (и является одним из антропогенных факторов климатических изменений).

Антропогенные выбросы СО2 — основная причина потепления климата

Среднегодовая температура по планете повышается год от года. Это видно как на основе прямых наблюдений (наземные и судовые наблюдения, наблюдения на роботизированных буях и глайдерах на поверхности и в толще океана, на поверхности льда, аэрологические наблюдения в толще атмосферы, спутниковые наблюдения, наблюдения с помощью радаров и некоторые другие виды наблюдений), так и по данным численного моделирования. Все имеющиеся данные раз в 5–6 лет обобщаются в отчетах Межправительственной группы экспертов по изменению климата. При этом рост температур, не связанный ни с какими природными причинами (энергия Солнца, вулканические извержения, естественные циклы климатических изменений), начался на рубеже 1950–1960-х годов (рис. A).

Рис. A. а) — график изменения глобальных температур; красным показаны данные моделирования с учетом антропогенного фактора; черным — реальные наблюдения. b) — изменение глобальных температур без учета антропогенного фактора (синяя кривая), черным показаны реальные наблюдения. Графики из доклада Climate Change 2007: The Physical Science Basis

С этого же времени наблюдается активный рост содержания СО2 в атмосфере (рис. B, слева). То, что этот рост не укладывается ни в какие природные циклы, видно из графика, приведенного справа на рис. B. Именно антропогенные выбросы СО2 считаются на сегодняшний день главной причиной глобального потепления.

Рис. B. Слева — концентрация углекислого газа в атмосфере по данным прямых наблюдений на станции Мауна-Лоа (Гавайи). Из графика видно, что концентрация СО2 в атмосфере за время наблюдений выросла с 315 ppm (частиц на миллион) в 1958 году до 407–408 ppm в 2018 году. Справа — Концентрация углекислого газа в атмосфере по данным палеореконструкций на основе анализа ледяного керна (до 1958 года) и прямых наблюдений на станции Мауна-Лоа. Видно, что современная концентрация СО2 в атмосфере существенно выше естественных колебаний с учетом всех природных циклов. Графики с сайта scripps.ucsd.edu

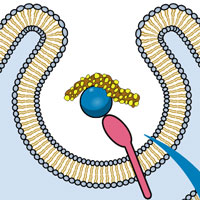

Если в верхних слоях океана перемешивание воды происходит весьма активно, то на глубине этот процесс идет значительно медленнее. Поэтому, чтобы захваченная из атмосферы углекислота достигла дна океана, требуются сотни (а для больших глубин — и тысячи) лет. Достигнув дна, она вступает в реакцию, которая в геохимии называется «карбонатной компенсацией»:

CaCO3 + CO2 + H2O → Ca2+ + 2HCO3−.

В процессе этой реакции поступающий в океан CO2 (в том числе и антропогенный) переходит в растворимые ионы бикарбоната HCO3− и таким образом нейтрализуется. Но чтобы эта реакция происходила непрерывно, на дне должно быть достаточное количество минерального карбоната кальция (CaCO3), который при этой реакции растворяется. Присутствует он там главным образом в виде кальцита, которым сложены обломки раковин и кораллов, устилающих дно океана.

На большой глубине карбонат кальция в минеральной форме отлагаться не может, так как с увеличением давления увеличиваются и растворимость кальцита, и скорость реакции карбонатной компенсации. Образование раковин и кораллов происходит в верхних слоях океана, пересыщенных CaCO3. После смерти организмов кальцитовые раковины и оболочки опускаются (или сносятся течениями) на глубину, где на глубине ниже линии насыщения кальцита (calcite saturation depth, CSD, см.: Лизоклин), начинается их растворение в ходе реакции карбонатной компенсации. Глубина, где темпы образования кальцитовых раковин и кораллов примерно уравновешиваются реакцией растворения, называется глубиной компенсации кальцита (calcite compensation depth, CCD) или глубиной карбонатной компенсации. Ниже линии CCD кальцит в донных отложениях отсутствует.

По мере роста закисления верхних слоев океана, граница CCD начинает перемещаться все выше, и в самом крайнем случае может достичь поверхности. Тогда отложение кальцита (а значит и образование раковин морских организмов и кораллов) полностью прекратится. Такой период уже был в геологической истории во время так называемого палеоцен-эоценового термического максимума (примерно 56 млн лет назад): средняя температура воды Мирового океана тогда была лишь на 1,5°С выше современных значений, а все закончилось глобальной экологической катастрофой. В океанических осадочных породах этот период оставил след в виде слоя коричневой «грязи» (в то время как донные отложения обычно белоснежно-белые, так как сложены главным образом карбонатным материалом) с белыми вкраплениями окаменелых скелетов вымерших планктонных организмов, моллюсков, ракообразных и рыб. Согласно данным, приведенным в докладах Межправительственной группы экспертов по изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change), за последние 100 лет антропогенное воздействие уменьшило pH океана на 0,1 единицы (что в десять раз превышает скорость закисления океана, происходившего 56 млн лет назад), а 2100 году pH Мирового океана упадет еще на 0,2 единицы.

Насколько сегодняшняя ситуация является на самом деле критической, и насколько антропогенное воздействие затронуло систему глубокого морского дна, отвечающую за нейтрализацию атмосферного CO2, решили выяснить ученые из США и Канады. Для этого они построили цифровую модель современного положения границы CCD в разных частях Мирового океана (рис. 2).

Рис. 2. Результат моделирования глубины границы CCD в разных частях современного океана. Серым показаны участки, где граница CCD проходит ниже уровня дна океана. Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS

Полностью сохраняют свою функцию в плане компенсации атмосферного CO2 участки, отмеченные на рис. 2 серым цветом. Для всех остальных участков компенсаторная способность ограничена, особенно сильно — для участков, отмеченных желтым и оранжевым (граница ССD здесь расположена в интервале глубин 3,5–4,5 км от поверхности).

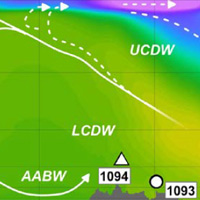

При построении модели использовались данные по содержаниям химических веществ на различных глубинах, придонным течениям и концентрации CaCO3 в глубоководных отложениях. Оценки скорости океанических придонных течений были получены на основе модели океана высокого разрешения (D. S. Trossman et al., 2016. Impact of topographic internal lee wave drag on an eddying global ocean model), разработанной под руководством Дэвида Троссмана и Брайана Арбика — соавторов обсуждаемой статьи. Не имея достаточного количества данных о содержаниях CaCO3 в донных осадках дна всего океана, исследователи создали в лаборатории микросреду, воспроизводящую глубинные донные течения, температуру и химический состав морской воды, а также состав осадков. Эти эксперименты помогли им понять, что управляет растворением кальцита в морских отложениях, и позволили определить скорость его растворения в зависимости от различных переменных окружающей среды.

Чтобы понять, как менялась со временем глубина расположения границ CSD и CCD, и какую роль в этом играл именно антропогенный СО2, авторы на основе моделирования построили карту темпов растворения придонного кальцита в доиндустриальную эпоху и в наше время, и сравнили их между собой (рис. 3).

Рис. 3. Географическое распределение темпов растворения кальцита (в моль/м2 в год) на глубине ниже 300 м и влияние антропогенного фактора. Показаны доиндустриальный (А) и современный (В) темпы растворения кальцита, а также разница между ними (С). Рисунок из обсуждаемой статьи в PNAS

Результаты моделирования показали, что деятельность человека уже сегодня существенно влияет на химические процессы в океане. По подсчетам авторов во многих регионах Мирового океана вклад антропогенного СО2 в смещение границ CSD и CCD и, соответственно, снижение компенсаторной способности глубинных реакций, составляет более 40%, а на северо-западе Атлантики достигает 100%. В этих местах глубина компенсации кальцита поднялась в постиндустриальный период приблизительно на 300 м. Повышенное растворение CaCO3 также было выявлено на юге Атлантики, Индийского и Тихого океанов, где из-за активных глубинных течений глубинные воды больше подвержены перемешиванию по сравнению с придонными водами других частей Мирового океана, и, следовательно, эти воды богаты антропогенным СО2. Здесь происходит активное некомпенсированное растворение карбонатных минералов. В течение ближайших десятков-сотен лет огромные площади морского дна в этих районах утратят свой белоснежно-белый вид, обусловленный массой накопившихся на дне карбонатных осадков, и станут грязно-бурыми. Как говорят авторы, «антропоцен наступит и на дне океана».

Авторы считают, что то, что они видят сегодня, является лишь началом масштабного процесса окисления морского дна, причиной которого является рост в атмосфере Земли антропогенного CO2. Большая часть его еще не достигла морского дна, а природная компенсаторная система океана уже начала давать сбой, так как углекислый газ сегодня выбрасывается в атмосферу гораздо более быстрыми темпами, чем он нейтрализуется в океане.

Источник: Olivier Sulpis, Bernard P. Boudreau, Alfonso Mucci, Chris Jenkins, David S. Trossman, Brian K. Arbic, Robert M. Key. Current CaCO3 dissolution at the seafloor caused by anthropogenic CO2 // Proceedings of the National Academy of Sciences. 2018. DOI: 10.1073/pnas.1804250115.

Владислав Стрекопытов

Никто не забыл что мы сейчас выходим из ледникового оптимума и снова проваливаемся в ледниковый период?

-

Как то в России очень верят все теориям заговора.

Это с вами манипулируют. Те кому борьба против этого не выгодна.

Если не верите западными учёными, спросите у росгидрометцентра.-

Ни один из потеплистов мне не может рассказать почему если рост СО2 в атмосфере вызывает потепление, а повышение температуры вызывает уменьшение растворимости газов в жидкости, это при том что основной резервуар СО2 это океан, не начинается разнос системы? Цепочка должна быть такая повышение СО2 = рост тепла = выделение нового СО2 из океана = повышение СО2 и по кругу пока не будет как на Венере. А исторические данные нам показывают следующее: на земле тепло = СО2 много (до 2000 ppm против наших жалких 400), на земле холодно = СО2 мало. если цепочка выглядит как повышение температуры = выделению СО2 из океана, а понижение температуры = поглощение СО2 из атмосферы океаном, тогда это логично укладывается в палеонтологическую летопись, но тут нет места "остановите СО2".

И насчет гидромецентра, я своим глазам верю, со школы интересуюсь погодой, считай лет 35 наблюдаю, не могу сказать что есть какие то изменения по Москве. Расскажите какие вы видите?-

Можно я расскажу, что вижу лет за 25? Я не "потеплист" , я даже вообще не в теме в этой области, но вы спросили - может вам интересны будут мои наблюдения. Это Беларусь правда.

Лет 15-25 лет я буду называть "тогда" - современное время сейчас

Тогда зимы в 90-95% были очень снежными и рано начинались, с конца октября почти всегда лежал снег по колено. Не помню ни одной зимы чтобы около месяца не было морозов минус 20 и ниже.

Сейчас в декабре может почти всегда еще нет снега, трава зеленая. Зимы очень малоснежные. Ниже 20 за последние десять зим температура опускалась буквально несколько раз, наверное суммарно на месяц.

Сдвинулись времена года (иногда право, но чаще просто расширились летние диапазоны). Пример - липа цветет в мае, хотя раньше цвела июнь-июль, даже месяц насколько я знаю июль называют "липень". Та же ситуация с акацией желтой и тополем. По моим наблюдениями месяца на полтора сдвинулось, но месяц точно как минимум. Появились многие виды насекомых, которых в наших широтах не было.

Честно, устал писать буквы ) довольно много мог бы продолжить примеров.

Ааа.. один еще вспомнил важный - живу возле реки. Все детство ходили по ней по льду как максимум с начала ноября. Сейчас было несколько лет она вообще не замерзала так чтоб "ходить" , а если и берется льдом нормальным то максимум на месяц-два-

Значит вам там повезло, по Москве видны только ряд скачков как в плюс так и минус, а в среднем ровно как было 30 лет назад и более. Первый снег как шел числа 15 ноября так и идет, как обычно стаивал первый так и стаивает, как были морозы на майские так и есть, мало того еще пару раз июньские заморозки порадовали. По цветению да все также. Вы точно не переезжали никуда? У нас по Москве только между югом и севером города 1-2 недели разница в цветении одних и тех же видов.

-

-

-

Нужно помнить о фотосинтетиках, коих в океане огромное количество. При повышении температуры и повышении уровня CO2 они, по идеи, должны активнее связывать СО2.

-

Вот вот, СО2 историческое было 2000 ppm и нормально, сейчас истерика из-за 400, явно был и есть компенсаторный механизм, который и управлял уровнем СО2

-

"Истерика" не из-за 400 ppm. Чего из-за них переживать-то: 400 - это уже свершивший факт(уже пройден в 2015 году) с умеренными последствиями, хотя они еще далеко не полностью проявились - даже если бы вдруг не было дальнейшего роста концентраций и все остановилось бы на 400, то температура и связанные с ней последствия еще существенное время будут расти, т.к. океан и особенно ледники еще очень далеки от равновесного состояния соответствующего такой концентрации. При текущем соотношении поглощаемой/излучаемой энергии температура океана должна быть выше, а площади ледников и ледового покрова существенно меньше. Просто этот процесс сильно отстает - потоки тепловой энергии меняются сразу же вместе с изменением концентрации парниковых газов и изменения альбедо(2й по значимости антропогенный фактор), а вот температуры следуют за ними с большой задержкой из-за очень большой тепловой инерции - избыток поступающей энергии уходит на нагрев воды мирового океана (а этот процесс дополнительно сильно замедляется относительно слабым перемешиванием толщи морской воды на больших глубинах) и на плавление льдов в крупных ледниках и многолетнем ледовом покрове океанов в высоких широтах. Плюс сокращения ледового покрова (с высоким альбедо) увеличивает поглощения солнечной энергии и еще немного сдвигает баланс в сторону потепления уже без участия парниковых газов.

Весь кипишь идет из-за трендов и оценок к чему они приведут в будущем. По самым оптимистическим прогнозам и моделям, и при приложении максимально возможных усилий к снижению антропогенных факторов рост концентраций остановится где-то в районе 600-700 ppm, а масштабы климатических изменений будут в 2-3 раза больше текущих к моменту достижения баланса.

По более-менее реалистичным - ближе к 1000 ppm.

По пессимистическим - в районе 1500 ppm запускаются положительные обратные связи, система уходит в разнос, вплоть до выстрела "метан-гидратного ружья" и глобальной климатической и экологической катастрофы и суровой перекройки всей человеческой цивилизации.

P.S.

Впрочем живущие по принципу "после нас - хоть потоп", могут расслабиться и продолжать считать это все ерундой. Процессы это длительные и до реализации самых серьезных последствий есть все шансы просто не дожить.

-

-

-

-

А вы спрашивали? И случали ответ? Сомневаюсь. Потому что ответить не сложно.

Ваша цепочка (рост температуры =>; снижение растворимости =>; выделение газа из океана => дальнейшее ускорение роста температуры из-за парникового эффекта) будет работать только тогда, когда будет достигнута максимальная (предельная) возможная концентрация СО2 в воде - для каждой данной конкретной температуры она своя. И когда будет исчерпаны возможности по его химическому связыванию помимо простого растворения (о чем в статье)

Но она пока еще не достигнута сейчас. И в течении последних как минимум нескольких миллионов лет еще ни разу не достигалась (за еще большие сроки нет надежных данных, но возможно последний раз подобное было около 55 млн. лет назад - палеоцен-эоценовый термический максимум или еще раньше)

Поэтому пока что связь идет строго обратная - чем выше концентрация СО2 в атмосфере, тем активнее идет его поглощение водой, т.к. этот процесс напрямую зависит от парциального давления газа над поверхностью воды. Выше концентрация СО2 в воздухе => выше скорость поглощения. И растворимость так же выше, она так же прямо зависит от парциального давления (гуглить закон Генри — Дальтона если есть сомнения на этот счет).

В результате сейчас мировой океан оказывает замедляющее и стабилизирующее влияние на весь процесс - существенно замедляет и ослабляет ход глобального потепления. Почти половина антропогенных выбросов СО2 уходит в океан и за счет этого его концентрация в атмосфере растет намного медленнее, чем могла бы при текущем уровне выбросов(темпе поступления новых объемов газа в атмосферу). А в океане в свою очередь из-за этого растет его концентрация и кислотность воды. Это помимо простейшего теплового буфера - объем воды и ее теплоемкость огромны.

Но этот процесс и ресурс компенсации/стабилизации не бесконечны, хотя и очень велики по человеческим меркам. Медленно, но верно все идет к критической точке, причем с 2 сторон одновременно:

1 - растет концентрация СО2 в воде и снижаются возможности по его нейтрализации (о чем рассказано в данной статье - путем растворения доступного карбоната кальция и перевода его в форму гидрокарбоната, когда вместо 1 атома углерода на 1 атом кальция приходится по 2 атома углерода - емкость этого процесса даже выше чем собственно растворимость, но она ограничена объемом доступного, т.е. не изолированного от контакта с морской водой отложений карбонатов)

2 - растет средняя температура воды в океане, а вместе с ней снижается растворимость (предельно возможная концентрация) СО2 в ней для данного парциального давления

Когда/если эти 2 процесса встретятся друг с другом заработает цепочка положительной (вместо отрицательной) обратной связи и система как вы выразились "пойдет в разнос". Мало тогда никому не покажется, отрицатели глобального потепления сразу повымрут, многие в самом прямом смысле (выбыв из числа живых, а не путем пересмотра взглядов).

До этого момента правда еще далеко. Как минимум еще где-то лет 50 по пессимистическим прогнозам есть при сохранении текущих тенденций (т.е. небольшого, но постоянного роста объема выбросов в атмосферу). Но когда он придет будет уже поздно что-то глобально менять, т.к. процесс пойдет дальше уже независимо от деятельности человека и станет самоподдерживающимся - даже если резко прекратить все выбросы (что тоже нереально) процесс это уже не остановит. Останется только заниматься вопросами выживания и приспособления и по мере возможностей разгребать последствия.

P.S.

Насчет "своих глаз". Сильно они видимо разные. Мой "глаза" (собственный опыт) на примере Петербурга и окрестностей т.е. Северозапада РФ говорят, что зимы за последние пару десятков лет стали намного теплее и мягче - в полном соответствии с данными и гидромедцентра и зарубежных климатологов (в России потепление идет в основном за счет увеличения зимних температур - уже примерно на +2-2.3 градуса в среднем, при увеличении средне-глобальной температуры по планете и всего на +0.8 градуса). Так же несколько более ранний приход весны и появление аномалий (например смерчей/торнадо), которых в этой местности никогда раньше не было.-

Так вы и не ответили почему:

1. при 1500 все "антипотеплисты вымрут" а при 2000 ррм на земле все было хорошо?

2. почему вы рассматриваете повышение растворимости по одному закону и игнорируете понижение при росте температуры по другому закону?

3. с чего бы это растет кислотность если весь связанный водой СО2 расходуется на растворение карбонатов, если не ошибаюсь бикарбонат кальция имеет щелочную реакцию?

4. Хотелось бы понять отрицаете ли вы то что земля выходит из межледниковья и уходит в новый ледниковый период?

PS№1 У меня может память и плохая, но дневники погоды что мы школярами старательно заполняли температурой ежедневно сохранились с тех времен, и представьте и оттепели зимой были такие же и снег таял выпадал тогда же что и сейчас. Я данные климатологов в отличии от вас не знаю поэтому верю своим глазам, вот когда рассаду в грунт сажать можно будет раньше июня я вам поверю про потепление, а июньские заморозки в Москве за последние 10 лет 2 раза были.

PS№2 Почитал тут прогноз таяния ледников Гренландии, серьезная научная статья (правда 2017 г до увеличения щита) , 4 прогноза, по первому растают в 10 000 году, по второму к этому году наполовину растают, по третьему на 20% к 10000 году и по четвертому, не более 5%.

-

-

В силу того, что тема экологии сильно политизирована, любые обсуждения этого вопроса начинают ангажироваться политическими симпатиями обсуждантов, позиция которых зависит не столько от объективности наличной информации, сколько от политических взглядов участников. И это играет в обе стороны. Априорное неприятие любой информации по наличию глобального потепления "весит" ровно столько же, ибо очень часть (ничего личного к комментирующим) обусловлено убеждениями и субъективным отношением к тем или иным политическим силам.

При этом следует учесть, что ангажированное моделирование всё же более рискованно для авторов (будучи пойманными на подлоге они сильно потеряют в авторитете), нежели ангажирование отрицание любых результатов по принципу "власти скрывают", каковое на текущий момент в "антипотеплительной" фракции явно преобладает (исследований опровергающих наличие потепления крайне мало).-

При этом следует учесть, что ангажированное моделирование всё же более рискованно для авторов (будучи пойманными на подлоге они сильно потеряют в авторитете)

- почему им его терять если там все так думают? Это как сказать что мент/судья взявший взятку и попалившийся вдруг должен почему-то терять в авторитете. Ну, попадет во временную опалу, а потом восстановят в должности где-то в другой области, так и в полиизированной науке.-

Все так думают отнюдь не означают, что вскрывшийся подлог будет одобрен, даже если он "в строку".

Наличие подобного афронта в биографии даже если не сгубит карьеру на корню, очень сильно ограничит её дальнейшие перспективы. Поэтому не факт, что овчинка в виде профитов от статьи будет стоить риска сильно подпортить биографию.

Ну и в любом случае этот риск не идёт ни в какое сравнение с возможностью гордо заявить, что все куплены вообще без каких-либо оснований кроме "я так думаю".

Строго говоря научный подход всё же предполагает критику статьи именно на основании каких-либо её объективных недостатков и ошибок, а не просто того факта на чью именно мельницу она воду льёт.

-

-

Леса вообще тут не при чем. Чтобы выводить из атмосферы С02 надо его как-то складировать. Биомасса лесов - константа, гумус - константа. Поглощение СО2 = 0.

Когда с очевидной ерунды начинают, дальнейшему как-то веры меньше

-

Ну, потому что фреоны уж все позапретили а дыра все не затягивается, хоть правда и не растет. Но поскольку она над антарктидой то она все равно на самом деле никому как не мешала так и не мешает... потому про нее ничего и не слышно.

-

11 July 2018

Following months of tests and careful evaluation, the first data on air pollutants from the Copernicus Sentinel-5P satellite have been released. These first maps show a range of trace gases that affect air quality such as carbon monoxide, nitrogen dioxide and ozone.

These new data also show the transport of carbon monoxide from India to China, and the closing of the ozone hole during 2017.

Не слышно, если не слушать.-

Ну знаете, как говорят "свинья всюду грязь найдет", всмысле если про нее целенаправленно искать инфу то конечно что-нибудь да найдется, специалисты же следят. Но массовая публика давно о ней забыла и на нее забила т.к. дыра и не растет и не особо сокращается, так что для публики нашли новые забавки.

and the closing of the ozone hole during 2017.

дыра открывается и закрывается каждый год (по странному стечению обстоятельств ее масимум совпадает +-пару дней с максимумом ураганного сезона в северной атлантике, в начале сентября). Вот тут https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/ прокрутите вниз, там есть графичек (и ссылки на файлы) по которому видно что действительно, после максимума в середне 90х дыра немного подзатянулась но этот тренд едва-едва выбивается из естественной изменчивость и в любом случае, с такими темпами она успешно дотянет еще до 22го столетия, если не до 23го.

-

-

-

Это очевидно мы сами когда работали по возобновляемому биотопливу, каждую статью предваряли бредом про "остановите СО2 мы все помрем", когда доктору завлабу сказал давайте че-нибудь во вступлении путное писать по теме статьи а не этот бред, сказано было все понимаю но без этого нельзя, рецензенты в журналах не пропустят, стопцэодва нынче в тренде. Именно с той поры появилась привычка не читать интродакшн в статьях.

Нем-то тут, с ценами на рыбу после "антисанкций" это уже не страшно, а вот Японии или там Кубе пипец :-)

-

Рыбы переносят гигантские показатели кислотности и содержания СО2, так что на месте вымерших быстро заселятся новые. Все больше за кораллы переживают.

-

В принципе биосфера вообще штука довольно гибкая и я не думаю, что человечество на данный момент вообще располагает техническими возможностями капитально её разрушить.

Однако внести значительные изменения в её структуру оно вполне в состоянии, и активно вносит (строго говоря неантропогенных ландшафтов на суше осталось не очень много).

Ну а дальше два вопроса.

1. Философский - "изменения это неправильно" - строго говоря представляет собой крайне мутную материю на тему "как было до нас - хорошо и не надо это менять". Учитывая, что "до нас" была куча климатических и антропогенных изменений со времён последнего ледника, то это сильно ни о чём. Текущее состояние уже создано деятельностью человека не в меньшей степени.

2. Практический - вопрос понимания того как создаваемые климатические и ландшафтно-биосферные изменения повлияют на наши сугубо шкурные интересы (в первую очередь в сфере сельского хозяйства). Здесь пока тоже всё довольно мутно, ибо насколько я понимаю обладающих гарантированной предскательной силой моделей климата современная наука не имеет, и любые оценки весьмы гадательны.-

я в целом согласен, однако по второму вопросу есть некоторые наработки по которым зона пустынь Мексики может сместиться на умеренную зону США, собственно отсюда и идет основной мировой шум на тему глобального потепления, плюс квоты позволяют душить экономики малоразвитых стран усиливая развитые экономики в первую очередь США. Я не сторонник никаких теорий заговора, но как говорил Бургомистр из к/ф барон Мюнгхаузен "что то героическое в этом есть".

-

В отношении экономической подоплёки меня больше терзают сомнения в том, что здесь не столько удушение чужих экономик, сколько разборки внутри своей. Ибо затраты на экологически чистые технологии это большие деньги и серьёзный бизнес.

Ну и фактор, который у нас обычно начисто забывают. А именно глубоко протестантские корни американской элиты. Для которой крайне характерна идея морализма:

Цитата:

Янки – потомки пуритан-переселенцев твёрдо верили в то, что правительство обязано распространять и поддерживать моральные ценности. Поэтому Элазар описывает политическую культуру янки как «моралистскую».

Конец цитаты.

Так что они действительно убеждены, что обязаны навязать миру собственную мораль и связанные с ней ценности. И попытки оценивать их мотивы исключительно с позиции nothing personal, just business - неизбежно ведут к ошибочным выводам.

-

-

-

и я не думаю, что человечество на данный момент вообще располагает техническими возможностями капитально её разрушить

Вы - того-этого! - руки мыли?.. А как же ядрён-батоны? А как же прогрессивные (=американские) нормы потребления??..

Такшта, стОит только захотеть... :]-

Да никак. Версии "ядерной зимы" - оченно теоретические спекуляции, созданные в 60...80е годы прошлого века на крайне примитивных моделях и не самых мощных вычислительных системах, причём авторами-пацифистами, не особо скрывавшими своей цели спровоцировать ядерное разоружение.

А нормы потребления нужно ещё наращивать и наращивать, а потом ещё наращивать и даже после этого вопрос о действительно капитальном разрушении (а не организации очередной локальной пустыни или вымирании ещё полусотни диких видов) останется более чем открытым.-

Всё ради капиталистов. Которые и стараются сманипулировать, чтоб больше потребляли. Вполне можно обойтись без десятого айфона, если девятый работает.

По графикам, большинство потепление создают 10% самых богатых. А сколько из них ещё миллиардеры. Я за большее равенство, а не американский строй, где мение создают миллиардеры.

Земля уже достигла максимуму добычи фосфора. Не так страшно, но таки нежелательно все ресурсы сожрать сразу.

Ядерное разоружение мож и не нужно, но политикам неплохо знать, что с ядерным оружием можно устроить "конец света". Тут боятся полезно. Как и боятся атома.

Если при глобальном потеплении начнётся таяние подземных ледников, вся инфраструктура с газопроводами и домамы уплывёт. По картам, это даже не так страшно для Архангельска. А на востоке вечная мерзлота уходит на юг до Байкала.

(Кстати, а России выгодно. Если боротся с глобальным потеплением Китайю надо будет отказатся от угля. И перейти на более экологический газ от Газпрома.)-

По порядку.

Рост потребления выгоден не капиталистам, а основной массе населения более-менее развитых стран. Ибо если оно не будет расти - они станут безработными. При нынешнем развитии промышленности обеспечить стабильное потребление можно привлекая очень небольшое количество работников. Остальные - будут лишними на этом празднике жизни.

Во-вторых, политикам может и неплохо знать, только вот объективные факторы говорят, что масштабы "конца света" общественным сознанием сильно преувеличены. -

Потребление создает развитие. Это сущность человека. Если бы сапиенсы пользовались вашей логикой, что если 9 айфон работает, зачем 10, то они бы не вышли из пещер. Зачем сажать огород и строить дом, если пещера и мамонт прекрасно кормят племя. Разработка новых гаджетов - это в первую очередь новые вычислительные мощности, рост уровня разработчиков и исследователей электроники. Мозги которых, кстати, все в США я так понял вами нелюбимой. Да, там мозгами создают технологии, а не газ продают.

И вы плохо знаете экономические строи стран, если думаете, что строй в США - это решают миллиардеры. Как раз там система построена на сильном вляинии среднего класса и нет такого разрыва между бедными и богатыми, как в РФ. Да и культуру миллиардеров очень легко проследить и сравнить. Банально сравните Билла Гейтса и Марка Цукерберга с Алишером Усмановым или Алексеем Миллером. Все еще думаете, что злые америкосы навязывают свой злой строй миллиардеров? Ну-ну...

-

-

-

-

-

ну вообще да на фоне исторических значений СО2 в атмосфере в 720 ppm вместо нынешних 300 истерия по поводу повышения до 310 выглядит смешной. Я уж молчу про то что изначальная атмосфера земли приближалась к венерианской и состояла в основном из СО2 и N2 с концентрацией совсем не 0,03% а по оценкам десятки процентов, и при этом на земле зарождалась жизнь. Вообще есть мнение что если земля не пошла на раннем этапе по венерианскому сценарию с разогревом атмосферы до сотен градусов и испарением всех океанов то уже никогда и не пойдет т.к. на раннем этапе запасов тепла было гораздо больше. И то что мы находимся по сути в ледниковом периоде чуточку выбравшись из похолодания 15 века когда обезлюдела вся северная Европа надо только радоваться что мы не проваливаемся опять в похолодание.

-

исторических значений СО2 в атмосфере в 720 ppm

скорее палеонтологических, исторические - это те что были за последние пару тысяч лет. Вроде есть (очень неортодоксальная и вероятно фрическая) идея что со2 на самом деле, в (последнее) межледниковье не стоить на постоянном 280 уровне а колеблется, достигая значений в 320-400-450 чнм, но про 750 даже там емнип не говорят.вместо нынешних 300 истерия по поводу повышения до 310

Вы на пол-столетия ошиблись, щас не 300 а 400то уже никогда и не пойдет т.к. на раннем этапе запасов тепла было гораздо больше

няз "официальная теория" тут такоева что вроде как получается что потока энергии от солнца спгодня действительно немного не хватает чтобы испарить океаны даже если накачать очень много со2, но предполагаемая граница находится весьма близко так что увеличение яркости солнца со временем сделает "венерианский климат" возможным лет эдак через 0.5-1 млрд.И то что мы находимся по сути в ледниковом периоде чуточку выбравшись из похолодания 15 века когда обезлюдела вся северная Европа надо только радоваться что мы не проваливаемся опять в похолодание.

Да, только вот потепления последних 200т лет быть не должо было, должен быть медленный новерный спуск в полноценное оледенение а его внезапно поставили на паузу, что очень странно. Впрочем, идустриальный со2 тут почти наверняка не при чем т.к. МЛП приостановился и даже сменился каким-то потелением задолго до того как эффект антропогенного со2 стал заметен. Он, этот эффект, вообще малозаметен - мы прокачали со2 уже почти на 50% а прирост температуры едва-едва приподнимается над естественным шумом.-

1. Про 750 не говорят ок, зато говорят про 2000 ppm в палеозое, вроде расцвет жизни был, не? https://scisne.net/a-2120

2. Ну да прозевал когда за 400 перевалило, согласен. Но чего вы хотите на земле теплеет? Теплеет. Закон нам говорит что с повышением температуры жидкости растворимость газов в ней падает, самый большой резервуар СО2 на земле это океаны там его больше чем в атмосфере раз в 100, естественно при потеплении часть СО2 высвобождается в атмосферу. Поэтому логично что при похолодании концентрация СО2 падает.

3. через 1 млрд лет может тепла на земле уже не хватит поди на тектонику плит, может пропадет магнитное поле и атмосферу выдует солнечным ветром, насколько я помню (хоть и читал давно) что если бы не внутреннее тепло земли а только солнышком грелись температура на земле была бы около минус 18 чтоли, в общем замерзли бы как марс.

4. О чем я и говорю мы должны были замерзнуть опять и провалится в новый ледниковый период, к нашему счастью этого не происходит. Об том и речь индустриальный СО2 это способ экономически развитых стран типа США оказывать давление на промышленность менее развитых.-

2 полностью не верно - океан поглощает СО2, а не выделят, т.к. растворимость газов в воде зависит не только от температуры воды, но и от парциального давления поглощаемого газа - растет концентрация газа в атмосфере (=парциальное давление) - растет растворимость (закон Генри — Дальтона)

И эффект увеличивающий растворимость от роста давления пока сильнее чем ее снижение от роста температуры. Не говоря уже о том, что все это актуально только при достижении максимально возможной концентрации, что пока случается только в отдельных местах в приповерхностных слоях океана, а так у океана пока еще есть существенный "запас по емкости" для поглощению СО2 путем его переноса на глубины и химического связывания.

3 - тоже не верно. внутреннее тепло недр планеты дает очень маленький, почти несущественный вклад в тепловой баланс (доли вата на м2). Минус 18 средних у нас было бы если полностью убрать парниковый эффект (включая водяной пар), который тут так любят отрицать, хотя он (если учитывать его весь полностью, а не только антропогенный вклад брать) дает прибавку в несколько десятков градусов к глобальной температуре планеты (или ~ +40 Вт/м2 усредненного потока тепла) относительно равновесной точки чисто по поглощению/излучению солнечного тепла.

4 - ага, тото США (наряду с Китаем) главный тормоз и "саботажник" всех соглашений и переговоров по повду изенения климата (особенно после прихода Трампа). Л в "теории заговора" - означает логику

-

-

Как газ с содержанием в атмосфере 0.04% и плотностью почти в 1.5 раз выше чем у воздуха, и поэтому находящегося в приземном слое постоянно поглощаемого растениями с выделением кислорода, может влиять на климат Земли?Атмосфера перемешивается, так и влияет. Отклонения в концентрации конечно есть т.к. правильно заметили, он постоянно поглощается и испускается поверхностью но в целом в свободной тропосфере они небольший и сравнительно предсказуемые. В этом смысле он гораздо более постоянен чем водяной пар, который убывает по всей толще атмосферы при первой же конвекции.

водяной пар, с концентрацией от 3 до 15%У водяного пара концентрация в 4-6% - уже смертельна, какие еще 15%? типичны 2% в тропиках (у земли), 1% летом в средних широтах, концентрация в верхней тропосфере сравнима или меньше чем у со2.

надо изучать именно его свойства и динамику распространениябезусловно, парниковый эффект от h2o существует и действует, и вероятно доминирует (в каком-то смысле из множества разных, ведь под "доминирует" можно понимать разные вещи), но это эффект со2, который тоже существует и действует, не отменяет.

не адекватный математический аппарат, основанный на системе уравнений Навье-Стокса, который предназначен для описания ламинарных течений.погоду тем не менее предсказывает дней на 5-10, и часто весьма неплохо. А значит по крайней мере в первом приближении он верен.

Моделирование глобальных процессов показало. И даже градусник свидетельствует о потеплении в области подмышек.

Ась? Кто сказал "чушь собачья"?

Фтор там наверное другой.

А те фреоны, что раньше напшикали из дезодорантов, хоть и тяжёлые, взлетели в верхние слои атмосферы и улетели в Антарктику. И проявляют там просто невероятные способности разрушать озон в неуловимых концентрациях.

-

Не верьте, прочитайте статью

http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434238/Kak_pozhivaesh_antarkticheskaya_ozonovaya_dyra

Почему россияне так верят теориям заговора. За них тоже стоит ВЫГОДА кого то.

Если западные учёные не годятся, то подойдёт "Андрей Александрович Киселев — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник отдела динамической метеорологии Главной геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова (г. Санкт-Петербург). Область научных интересов — фотохимические процессы в атмосфере."-

Ну строго говоря теории заговора - проявление "религиозного" сознания. Точнее стремление увидеть за безличной статистической картиной некую осмысленную волю. Механизм, скорее всего биологический, ибо для животного всегда надежнее предполагать за необычно колеблющимися растениями приближающегося хищника, нежели странный атмосферный эффект.

Поскольку религию в широких массах у нас довольно неплохо искоренили в советское время, то это ожидаемо дало популярность сходных по сути, но наукообразных по форме проявлений - различного рода наукофричества и теорий заговора. Люди-то не изменились.

-

Разрушающие - это соединения из класса фтор-хлор-углеродов и фтор-бром-углеродов, а условно безопасные - фторуглеродные и фторуглерод-водороды.

Нет хлора и брома в составе - нет проблем с озоном. А фтор тут не причем.

Я так понимаю, что там первый график - от 58 года, а второй - до 58го.

Но уровень 315 есть только в первом графике, а во втором в том же году уровень заметно меньше 300.

Что я опять неверно понял?

-

>> Что я опять неверно понял?

Масштаб шкалы.

На втором графике он примерно на 2...3 порядка отличается. На левом ось абсцисс градуирована по годам, на правом - по тысячелетиям.

Соответственно значения 300+ отмеченные за XX век на этом графике это вертикальная чёрная линия на правой стороне, которая при первом взгляде сливается с рамкой графика.

Океан и CO2

-

22.03.2019Удлинение ледниковых циклов в плейстоцене может быть связано с ослаблением циркуляции океанических водВладислав Стрекопытов • Новости науки

22.03.2019Удлинение ледниковых циклов в плейстоцене может быть связано с ослаблением циркуляции океанических водВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

18.11.2018Океаны с трудом справляются с поглощением антропогенного углекислого газа из атмосферыВладислав Стрекопытов • Новости науки

18.11.2018Океаны с трудом справляются с поглощением антропогенного углекислого газа из атмосферыВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

14.04.2015Доказана роль резкого закисления океана в массовом вымирании на рубеже пермского и триасового периодовАлександр Марков • Новости науки

14.04.2015Доказана роль резкого закисления океана в массовом вымирании на рубеже пермского и триасового периодовАлександр Марков • Новости науки

-

07.08.2012Океан и суша связывают с каждым годом больше углекислого газаАлексей Гиляров • Новости науки

07.08.2012Океан и суша связывают с каждым годом больше углекислого газаАлексей Гиляров • Новости науки

-

11.10.2011Валовая первичная продукция биосферы на 25–45% выше, чем предполагалось ранееАлексей Гиляров • Новости науки

11.10.2011Валовая первичная продукция биосферы на 25–45% выше, чем предполагалось ранееАлексей Гиляров • Новости науки

-

05.01.2008Биосфера уже не справляется с избытком СО2Алексей Гиляров • Новости науки

05.01.2008Биосфера уже не справляется с избытком СО2Алексей Гиляров • Новости науки

-

05.06.2007Чтобы перемешать океан, надо не только толкать, но и тянутьАлексей Гиляров • Новости науки

05.06.2007Чтобы перемешать океан, надо не только толкать, но и тянутьАлексей Гиляров • Новости науки

-

18.05.2007Изменения климата за 15 лет: прогнозы и реальностьАлексей Гиляров • Новости науки

18.05.2007Изменения климата за 15 лет: прогнозы и реальностьАлексей Гиляров • Новости науки

-

14.03.2007От глобального потепления спасет закопаемое топливоАлексей Гиляров • Новости науки

14.03.2007От глобального потепления спасет закопаемое топливоАлексей Гиляров • Новости науки

-

12.01.2007300 миллионов лет назад углекислого газа в атмосфере было гораздо больше, чем сейчасАлексей Гиляров • Новости науки

12.01.2007300 миллионов лет назад углекислого газа в атмосфере было гораздо больше, чем сейчасАлексей Гиляров • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Фотография нормального (не окисленного) морского дна, покрытого белоснежными карбонатными осадками. Фото с сайта pekatron.gallery.ru