Подтверждена принадлежность дикинсонии к животному царству

Дикинсония и ее родня (так называемые проартикуляты) — одни из самых странных и загадочных представителей эдиакарской биоты, населявшей моря 571–541 млн лет назад, незадолго до кембрийского взрыва. Проартикуляты так сильно отличаются от всех современных организмов, что определить их место в системе живой природы долго не удавалось: трактовки варьировали от колониальных бактерий и гигантских протистов до наземных лишайников и высших животных (билатерий). Палеонтологи из России, Австралии и Германии внесли ясность в этот запутанный вопрос, изучив «молекулярные ископаемые» — остатки эукариотических мембранных стеролов, сохранившиеся в отпечатках дикинсоний из местонахождения Лямца (Онежский берег Белого моря). Полученные результаты позволяют уверенно отнести дикинсонию (а значит, и ее родню — других проартикулят) к царству животных. Открытие показало, что расцвет эдиакарской биоты действительно был прелюдией к бурной диверсификации животных в начале кембрия, а не «черновым экспериментом природы» по созданию каких-то альтернативных форм макроскопической жизни, как предполагали некоторые специалисты.

Изучение «молекулярных ископаемых» (см. Molecular fossils) — остатков органических молекул, некогда входивших в состав живых организмов, — относительно новый и весьма многообещающий метод палеонтологических исследований. Он может оказаться особенно полезным для выяснения природы ископаемых существ, настолько непохожих на современные организмы, что традиционными методами определить их место в системе живой природы не удается.

Эдиакарская биота почти целиком состоит как раз из таких загадочных существ. Как их только не интерпретировали: и как настоящих двусторонне-симметричных животных, и как колонии бактерий, и как гигантских протистов, и даже как наземные лишайники (см.: Могли ли эдиакарские ископаемые жить на суше?, «Элементы», 01.02.2013).

На сегодняшний день более или менее ясно, что эдиакарская биота неоднородна и включает представителей разных групп морских (все-таки не наземных!) организмов. Из них к царству животных до сих пор уверенно относили только кимбереллу и с чуть меньшей уверенностью — еще несколько форм (Cloudinidae, Namapoikia, Namacalathus).

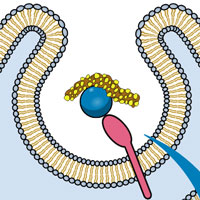

Большинство других представителей эдиакарской биоты по-прежнему остаются в категории «проблематиков», то есть ископаемых организмов неясной систематической принадлежности. Это справедливо и для проартикулят (Proarticulata) — крайне своеобразной группы эдиакарских организмов (рис. 1). Изначально их интерпретировали как билатерий, но потом выяснилось, что по целому ряду признаков проартикуляты резко отличаются от всех известных двусторонне-симметричных животных. В частности, у них не удалось обнаружить ни рта, ни кишечника (возможно, у них было наружное пищеварение или они просто питались растворенной органикой, впитывая ее всей поверхностью тела). Проартикуляты оставляли на бактериально-водорослевых матах, покрывавших морское дно, очень странные следы передвижения — цепочки одинаковых, по-разному ориентированных отпечатков всего своего тела. Возможно, они переплывали с места на место при помощи ресничного эпителия, но не похоже, что у них были мышцы. Своеобразная «симметрия скользящего отражения», характерная для проартикулят (она хорошо видна у вендии на рис. 1), не встречается у животных. Не очевидно даже, были ли у проартикулят морфологически различимые брюшная и спинная стороны тела. Учитывая эти факты, наиболее правдоподобной выглядела трактовка проартикулят как неких очень примитивных, «базальных» животных, однако и другие версии нельзя было полностью исключить.

Поскольку эдиакарские организмы нередко сохраняются в виде органических пленок, логично попробовать применить к ним методы «молекулярной палеонтологии». Именно это и сделала группа палеонтологов из России, Австралии и Германии. Совсем недавно, в начале 2018 года, эта группа сообщила о первом крупном успехе в деле молекулярной идентификации загадочных эдиакарских ископаемых. Исследователям удалось показать, что круглые отпечатки, известные под названием Beltanelliformis, представляют собой колонии цианобактерий (см.: Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерий, «Элементы», 25.01.2018).

Новая статья, опубликованная 21 сентября в журнале Science, сообщает о еще более выдающемся достижении. Авторы изучили состав органических пленок в отпечатках двух представителей проартикулят — дикинсонии и андивы (см. Andiva). Материал был собран в России на побережье Белого моря (местонахождения Лямца и Зимние Горы). При помощи газовой хроматографии и масс-спектрометрии (см. Gas chromatography–mass spectrometry) анализировался состав насыщенных стеранов и моноароматических стероидов — веществ, в которые превращаются эукариотические стеролы (компоненты клеточных мембран эукариот) в процессе фоссилизации. Группы эукариот различаются по соотношению стеролов с углеродными «скелетами», состоящими из 27, 28 или 29 атомов углерода (их называют, соответственно, холестероидами, эргостероидами и стигмастероидами). Например, отличительной особенностью животных является абсолютное преобладание 27-углеродных холестероидов, у зеленых водорослей больше всего 29-углеродных стигмастероидов, а у многих грибов преобладают 28-углеродные эргостероиды.

Наиболее четкие результаты дал анализ крупных дикинсоний из Лямцы, сохранившихся в виде органических пленок толщиной до 3 мкм. Изученные экземпляры андивы с Зимних Гор оказались более тонкими и менее информативными, но в общих чертах результаты по андиве и дикинсонии получились похожие.

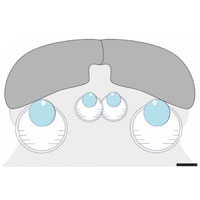

При жизни проартикуляты лежали на поверхности бактериально-водорослевой пленки, покрывавшей морское дно. Поэтому не вся органика в отпечатке дикинсонии происходит от самой дикинсонии: частично она представляет собой остатки этой пленки. В состав пленки, помимо прокариот, входили зеленые водоросли со своим характерным набором стеролов. Поэтому, чтобы понять, какие стеролы были у дикинсонии, нужно вычесть из результатов анализа «фоновый» водорослевый сигнал.

Оказалось, что в породе, прилегающей к отпечаткам дикинсоний, среди моноароматических стероидов преобладают 29-углеродные стигмастероиды (их доля составляет от 71,3 до 76,0%), на втором месте 28-углеродные эргостероиды (13,4–16,8%), на третьем — 27-углеродные холестероиды (10,6–11,9%). Примерно такое же соотношение молекул с 29, 28 и 27 атомами углерода обнаружилось и среди насыщенных стеранов. Это характерная молекулярная «подпись» зеленых водорослей, которые, по-видимому, представляли собой доминирующую группу эукариот на дне эдиакарского моря.

Совсем другая картина наблюдается в крупных отпечатках дикинсонии: здесь резко преобладают характерные для животных 27-углеродные холестероиды (93%), а эргостероидов и стигмастероидов относительно немного (1,8 и 5,2%). Выяснилось также, что чем мельче дикинсония, тем ниже в ней доля холестероидов (то есть «животного» компонента) и выше доля стигмастероидов (водорослевого компонента). Это логично, потому что дикинсонии разного размера, толстые и тонкие, при жизни лежали на водорослевой пленке одной и той же толщины. Соответственно, в ископаемом отпечатке мелкой дикинсонии должна быть повышена доля водорослевой примеси по сравнению с отпечатком крупной дикинсонии. Именно это и показал проведенный анализ (рис. 2).

Рис. 2. Слева: отпечаток дикинсонии (A) и схема, иллюстрирующая процесс его формирования (B, C). Дикинсония (оранжевая) с повышенным содержанием 27-углеродных стеролов лежала на водорослевом мате (зеленом) — источнике «фонового сигнала» (background signal), то есть набора стеролов, характерного для зеленых водорослей (с преобладанием 29-углеродных молекул). Дикинсонию засыпало песком (C), затем органика сплющилась, и на нижней поверхности слоя песчаника сформировался отпечаток (B). Рисунок показывает, что чем тоньше была дикинсония при жизни, тем сильнее должен быть «фоновый сигнал» в отпечатке. Справа (D): график, показывающий связь между долей 27-углеродных моноароматических стероидов (по вертикальной оси), 27-углеродных стеранов (по горизонтальной оси) и размером дикинсонии (Dickinsonia size): бледно-розовые кружки соответствуют самым мелким экземплярам, темно-красные — самым крупным. Зелеными кружками показан «фоновый сигнал», оранжевый кружок — реконструированный состав стеролов дикинсонии за вычетом фонового сигнала. Изображение из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Science

По соотношению стереоизомеров стеранов (5α и 5β) можно понять, в каких условиях шло разложение органики — кислородных или бескислородных. Судя по этому показателю, в ходе формирования изученных отпечатков дикинсонии 27-углеродные стеролы находились в бескислородных условиях, что характерно для разлагающихся останков животных. Напротив, 28 и 29-углеродные стеролы, скорее всего, разлагались в присутствии кислорода. Этот результат еще раз подтверждает, что 27-углеродные стеролы дикинсонии — ее собственные, а 28 и 29-углеродные представляют собой водорослевую примесь.

На основе полученных данных авторы рассчитали, что при жизни у дикинсонии доля 27-углеродных стеролов составляла не менее 99,7%, а возможно, и все 100%.

Из этого можно сделать вполне определенные выводы о таксономическом положении дикинсонии (а заодно и других проартикулят).

Они точно не были лишайниками: у лишайников всегда преобладают 28-углеродные эргостероиды, которых дикинсония при жизни почти или вовсе не производила. Они также не могли быть гигантскими протистами: все изученные протисты, достигающие сколько-нибудь крупных размеров, производят смесь 27, 28 и 29-углеродных стероидов, а многие из них синтезируют вдобавок 30-углеродные, которые в отпечатках дикинсоний отсутствуют.

Характерной особенностью животных является присутствие только 27-углеродных стеролов у подавляющего большинства видов. У протистов, являющихся ближайшими родственниками животных, а именно у хоанофлагеллят (см. Choanoflagellate) и Filasterea, доля 27-углеродных стеролов варьирует от 84 до 100%. Но сближать их с проартикулятами нет оснований, потому что эти протисты всегда имеют микроскопические размеры.

Таким образом, полученные данные убедительно свидетельствуют в пользу отнесения проартикулят к животному царству. Самые древние экземпляры дикинсоний имеют возраст 558 млн лет, что делает их, по мнению авторов, самыми древними «подтвержденными макроскопическими животными» (confirmed macroscopic animals). Древнейшие кимбереллы чуть моложе (555 млн лет).

Поскольку ни рта, ни кишечника, ни мускулатуры у проартикулят так и не удалось обнаружить, они, скорее всего, представляют собой одну из базальных ветвей животного царства наряду с трихоплаксом и губками.

Источник: Ilya Bobrovskiy, Janet M. Hope, Andrey Ivantsov, Benjamin J. Nettersheim, Christian Hallmann, Jochen J. Brocks. Ancient steroids establish the Ediacaran fossil Dickinsonia as one of the earliest animals // Science. 2018. V. 361. P. 1246–1249.

См. также:

Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерий, «Элементы», 25.01.2018.

-

Все же, на протяжении всего времени исследования эдиакрских ископаемых большинство из них относили и относят к животным. Да, по началу их считали медузами, морскими перьями, кольчатыми червями и членистоногими, что в последствии не подтвердилось и связь с существующими типами сейчас неопределённа (т.е. проблематики), но большинством специалистов-эдиакароведов по прежнему рассматриваются в составе Metazoa. Идеи о принадлежности эдиакарских ископаемых другим царствам были и остаются маргинальными (хоть и будоражат своей оригинальностью обывателей) и продвигаются единицами. В первую очередь это Адольф Зейлахер (палеоихнолог, т.е. специалист по ископаемым следам, скончался несколько лет назад) и Грегори Реталляк (палеопочвовед).

- Зейлахер в конце 1980е посчитал, что практически все эдиакарские организмы представляют единую группу которую он назвал Vendozoa, а позже переименовал в Vendobionta, рассматривать их в качестве полностью вымершего царства и переименовал их в Vendobionta. В 1994 вышла статья Buss et Seilacher "The Phylum Vendobionta: a sister group of the Eumetazoa?". был ли с такой идеей согласен Зейлахер, трудно сказать, но в конце своей жизни, в 2000х, он уже отказался от идеи особого царства и рассматривал вендобионтов (в том числе проартикулят, чарний, и пр.) в качестве особой вымершей группы гигантских многоядерных фораминифер, не имевших минерального или агглютинированного скелета, близкой к ксенофиофорам (к слову, в первые эту идею высказал Андрей Журавлев в 1993, хоть он и имеет несколько публикаций о эдиакарских ископаемых, его трудно назвать специалистом в этой области). Отчасти, идей Зейлахера придерживается ещё эдиакаровед Дмитрий Гражданкин. Многим специалистам и широкой публике пришлось по вкусу название Vendobionta но не более того.

- Реталляк со своими идеями о лишайниках, грибах и докембрийской тундре не имеет сторонников (совсем) и жестко критикуется.

Представленные новые исследования биомаркеров, без сомнений интересные и полезные, но не является громом среди ясного неба, а лишь окончательно убивает маргинальные идеи о неживотной природе проартикулят. -

Уважаемый nal! Категорически не согласен с Вашей оценкой данной работы. Дело не в том, что подтверждена классификация группы эдиакарских организмов. Многолетние разговоры о которых Вы пишете, мало отличаются от разговоров ученых мужей из книжки про Гулливера. Все это - то ли софистика, то ли беллетристика или ещё что-то.

А в данной работе ( уже не первой) применен новый метод анализа. Он позволяет получать Конкретные Объективные Данные о свойствах Природы. Его применение не только позволило решить вопрос о классификации, но и прояснить вопросы экологии конкретного эдиакарского сообщества ( на поверхности бактериального мата обитает многоклеточное животное). Это собственное и есть научный процесс.

Открываются интереснейшие перспективы. Появляется возможность точно установить как двигается дикинсония по поверхности. Этим методом можно результативно анализировать любую палеонтологическую структуру.

Прошу прощения за пафос.

1) "В частности, у них не удалось обнаружить ни рта, ни кишечника". Структуры, которые интерпретируются как кишечник и каналы пищеварительно-рапределительной системы у проартикулят на отпечатках есть. В частности, у вендий он имеет вид толстого продольной канала с боковыми отростками, у дикинсоний простого продольного канала у одних видов и продольного канала с боковыми ветвящимися отростками у одного из видов, у ёргии в голове есть сложная система ветвящихся отростков, у сприггинид (Cyanorus и Marywadea) имеется продолный канал с боковыми отростками и ветвящимися отростками в голове.

Рот. Мы имеем дело с отпечатками верхней стороны тела проартикулят и иногда внутренних органов, которые отпечатываются в результате частичного сжатия тела под тяжестью осадка. Так, что из-за особенностей сохранности на отпечатках невозможно установить, был у них рот или нет. А если он был маленький, как скажем у ксенотурбеллы, то мы его и не найдем. И все же некоторое подобие рта, а точнее десятков и сотен ртов, у проартикулят есть - пищесборочные карманы, которые располагались на нижней стороне тела вдоль границы сегментов. Иногда они оказывались заполнены песком и сохраняются в виде песчаных колбасок.

2) "Проартикуляты оставляли на бактериально-водорослевых матах, покрывавших морское дно, очень странные следы передвижения" Это не следы передвижения, а следы пастьбы, т.е. следы питания микробиальным матом. Нижней стороной тела проартикуляты (установлено для дикинсоний и ергий) либо химически (пищеварение соки), либо механически (ресничками) разрушали поверхность мата и отправляли его частицы в пищесборочные карманы. Маты были довольно таки прочные, на них не оставались следы волочения по дну течением всяких предметов (обрывки мата, водорослей, глиняной гальки) или ползания каких-то животных, на участках лишенных мата такие следы есть, т.е. следы проартикулят свидетельствуют именно о целенаправленном разрушении мата, а не просто передвижении по нему. Хотя, действительно, цепочки из следов питания с отпечатками тела на конце некоторых из них стали первым объективным свидетельством способности проартикулят активно передвигаться.

3) "но не похоже, что у них были мышцы" Некоторые отпечатки проартикулят демонстрируют попытки вылезти из под засыпавшего их осадка, что требует наличие развитой мускулатуры. Другие отпечатки иногда сильно сжаты, съежены и лежат поверх следа оставленного до сжатия, что может свидетельствовать о наличие мускулатуры, что отмечалось ещё в 1980е.

4) "Своеобразная «симметрия скользящего отражения», характерная для проартикулят (она хорошо видна у вендии на рис. 1), не встречается у животных." Это явление не уникально для проартикулят, такая же симметрия наблюдается в сегментации ланцетников.

5) "Не очевидно даже, были ли у проартикулят морфологически различимые брюшная и спинная стороны тела." На брюшной стороне тела располагались пищесборочные карманы, у некоторых проартикулят спинная сторона была покрыта мелкими бугорками (Lossinia, Archaeaspinus, Onega, Armillifera), порядок асимметрии левой и правой сторон тела проартикулят постоянен (к примеру у Yorgia первый увеличенный полусегмент всегда располагается справа), т.е. они не могли свободно переворачиваться с брюшной стороны на спинную. Дифференциация брюшной и спинной сторон у проартикулят была.

-

-

Причём, всё это опубликовано.

У ланцетников сомиты(миотомы) левой и правой сторон смещены друг относительно друга на половину, точно также как полусегменты (изомеры, как их предложил называть Иванцов) у проартикулят, т.е. это явление у животных есть.-

Ни при чем - в том смысле, что это наверняка независимое явление, не связанное с вендскими животными.

Кстати, вот есть интересная статья Малахова, где он высказывается в том числе о вендской фауне, интересно, что вы об этом думаете:

https://istina.msu.ru/publications/article/7363280/-

-

ОК.

Про ланцетника поясню. Во-первых, является сомнительной гипотеза, что он унаследовал свою метамерию прямо от предков билатерий - не менее вероятно (на мой взгляд - вероятнее), что у первых вторичноротых тело было архимерным, без сегментации метацеля. Во-вторых, у ланцетника есть огромный набор собственных уникальных асимметрий, особенно в области первых трех целомов. В-третьих, если посмотреть на фронтальные срезы, например, в классической работе Конклина, очевидно, что на стадии 5-6 сомитов сдвиг если и выражен, то еле-еле - он усиливается гораздо позже; ничего похожего на расположение изомеров "в шахматном порядке", как у вендобионтов, у ланцетника на ранних стадиях нет. То есть никакая фундаментальная морфогенетическая закономерность там не скрывается. Скорее всего, причина сдвига миомеров у ланцетника чисто биомеханическая, при отсутствии позвоночника сдвиг на полсегмента увеличивает гибкость туловища. У вендобионтов причина сдвига явно совершенно другая - меня заинтересовало соображение Малахова про симподиальный рост, но тут я не специалист...-

И самому импонирует идея многократного независимого возникновения сегментации.

Да, я знаком с перечисленными Вами особенностей асимметрии у ланцетников и публикацией Conklin 1932 года.

Судя по свежим работам Kaji et al. 2016 "Amphioxus mouth after dorso-ventral inversion" и Soukup et Kozmik 2016 "Zoology: A New Mouth for Amphioxus" смещение возникает из-за развития ротового отверстия из первого левого сомита и усиливается асинхронной закладкой новых сомитов противоположных сторон Schubert et al. 2001"Three Amphioxus Wnt Genes (AmphiWnt3, AmphiWnt5, and AmphiWnt6) Associated with the Tail Bud: the Evolution of Somitogenesis in Chordates". Упоминание про биомеханическое преимущество смещения у ланцетников встречал, но первоисточник. на который ссылаются, достать не получилось ( 2001 "Functional Anatomy of the Vertebrates: An Evolutionary Perspective"). Быть может, первопричина смещения необычное развитие рта, а закрепилось и усилилось(?) как полезное приобретение для удобства изгибаться и зарываться в грунт?

Сегментация у разных проартикулят проявляется по разному. Есть проартикуляты с несегментированными внешними покровами (к примеру, Armillifera и Onega [по онеге статья в печати]) метамерия у них проявляется в расположении внутренних структур. У одного вида дикинсонии кратность сегментации внешних покровов и мерамерия предпологаемого кишечника не совпадают - боковых ответвлений кишечника меньше, чем сегментов и направлены они поперек сегментации (Dzik et Ivantsov 2002 "Internal anatomy of a new Precambrian dickinsoniid dipleurozoan from northern Russia ", Иванцов 2004 "Новые проартикуляты из вендских отложений Архангельской области"). Не знаю, насколько эти особенности соотносятся с симподиальным ростом, не задумывался об этом.-

Ротовое отверстие, насколько я понимаю, не из 1-го, а из 2-го головного сомита (мезоцеля). Из 1-го - провизорный головной целом и полость, открывающаяся в ямку Гатчека, из 2-го - колбовидная железа и, как теперь выяснилось, рот.

Кстати, а у кимбереллы симметрия скользящего отражения не проявляется? Если нет - то она наверняка имеет у вендобионтов совсем не ту природу, что у билатерий.-

Эх, про головные целомы я позабыл.

У кимбереллы сегментации нет. Полагаете, проартикуляты не являются истинными Bilateria? Какая-то независимая ветвь животных, приобретшая билатеральность?-

Ну, меня пока никто не убедил, что у проартикулят была нервная система, мышцы и рот. Над вышеприведенными доводами стоит подумать, но они, все же, все косвенные. Насчет кимбереллы, напротив, нет никаких сомнений, достаточно посмотреть, как меняется форма ее тела на отпечатках - слизняк слизняком. Я уж не знаю, насколько основательна гипотеза Зейлахера, что у нее была радула, но в ее принадлежности к настоящим билатериям сомневаться нельзя.

UPD. Был период, когда меня очень впечатлили работы Зейлахера и я готов был почти во всем с ним согласиться. Я об этом даже писал. Но вот после нынешней новости приходится подумать заново.-

Т.е. своего рода трихоплаксы.

Со ртом будет проблематично.

Нервная система. Полагаю, о её присутствии подскажут примеры наличия у проартикулят сенсорики и мускулатуры. К примеру, проартикуляты не любили соприкосновения с другими организмами. В точке контакта тело проартикулят сокращалось, в публикациях это явление отмечено для контакта дикинсоний друг с другом (fig. 1B Retallack 2007 "Growth, decay and burial compaction of Dickinsonia, an iconic Ediacaran fossil") и контакта ёргии с кимбереллой (табл. I, фиг. 1 Иванцов 2011 "Следы питания проартикулят - вендских многоклеточных животных", об этом кратко упомянуто на стр. 6 "Только кимбереллы могли налегать как друг на друга, так и на тела проартикулят; хотя ёргии, возможно, стремились избегать контакта и с ними").

Да, наличие мускулатуры и нервной системы надо показывать и доказывать более явно.-

-

Верно. Я собственно так и написал выше.

Отпечатки нервной системы на ископаемых проартикулят вряд ли найдем. Отпечатки мышечных волокон - возможно (найдены у кимбереллы), но волокнистые структуры можно интерпретировать и как-то иначе. Остаются косвенные признаки наличия мускулатуры(=нервной ситемы) - сжатие и растяжение тела, ответная реакция на раздражитель (к примеру, сокращение отдельных частей тела во избежание соприкосновения с раздражителем), попытки вылезти из под накрывшего слоя песка. Но и тут могут быть разные интерпретации видимого. Кто во что верит, тот то и увидит или не заметит. Умудряются же одних и тех же дикинсоний принять за многоклеточных животных уровня организации трихоплакса, трехслойных животных с тканевым уровнем организации или даже за лишайники, представителей вымершего царства и гигантских многоядерных фораминифер с органическим скелетом. ))

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Комментарий к статье Малахова.

1) “Разнообразные радиально-симметричные формы венда можно трактовать как прикрепительные диски колоний, а плоские билатерально-симметричные формы, демонстрирующие метамерию со сдвигом метамер, – как оторванные и захороненные отдельно побеги колонии.”

Действительно, дисковидные радиально-симметричные ископаемые, которые раньше считали отпечатками медуз и полипов (это Paliella, Cyclomedusa, Ediacaria, Tirasiana, Medusenites, Hiemalora и множество других), сейчас определенно трактуются как прикрепительные диски организмов перовидной или кустистой формы (Charniodiscus, Arborea, Avalofractus, Trepassia, Primocandelabrum и пр.), и почти всё разнообразие описанных “медуз” свели в один таксон-орган Aspidella terranovica. Пересмотр природы дисковидных ископаемых начался с публикации Geling et al. 2000 “The first named Ediacaran body fossil, Aspidella terranovica”, в которой критически анализируются особенности их сохранности и с обнаружения in situ множества целых организмов с дисками, особенно в Ньюфаундленде (точнее, не обнаружения, а начала их изучения, известны такие целые находки были еще с 1950х-70х).

2) “а плоские билатерально-симметричные формы, демонстрирующие метамерию со сдвигом метамер, – как оторванные и захороненные отдельно побеги колонии.”

Если под “оторванными” он подразумевает проартикулят, то никто из эдиакароведов такую версию не рассматривает. Конструкция перовидных организмов и проартикулят существенно отличается. У рангеоморф (Rangea, Charnia, Trepassia, Avalofractus и др.) перовидные тело имеет сложное фрактальное строение, у Charniodiscus (=Arborea) перовидное тело не простое плоское, а с дополнительными поперечными лопастями сложной конструкции. Кроме того, для перовидных организмов и проартикулят описаны ювенильные (сантиметрового и миллиметрового размера) образцы и онтогенез, ювенильные образцы мало отличаются от взрослых.

3) “Странная метамерия сдвига, типичная для вендских «билатерий» – следствие симподиального роста, типичного для колониальных организмов и высших растений.”

В статях о перовидных организмах обсуждается, был ли у них рост симподиальным или моноподиальным, но полной ясности тут нет. Среди рангеоморф есть виды со стеблем, идущим вдоль всего пера (Rangea, Trepassia, Hapsidophyllas, Frondophyllas, Avalofractus) для них предполагается моноподиальный рост. Но есть среди рангеоморф и виды без стебля (к примеру, Charnia, Beothukis, Fractofusus), предлагается два варианта: у них не было стебля, рост симподиальный; стебель был, но он неопределим на ископаемом материале, рост моноподиальный. У Charniodiscus был полый стебель, идущий вдоль всего пера, видимо, рост был моноподиальный. Конструкция перьев сложная, вдоль стебля они возможно росли моноподиально, а на боковых ответвлениях симподиально, кто ж знает.

Перовидные организмы имеют несколько форм сохранности, некоторых находят внутри песчаных линз. Это были штормовые, русловые или оползневые потоки песка, попавших в них организмов трепало, рвало на куски, растягивало. Иногда, такие отпечатки(слепки) (Charnia, Pteridinium, Charniodiscus, Ventogyrus и некоторые другие) демонстрируют эластичное растяжение тела. Джези Дзик предполагает, что так сохраняется не весь организм, а только прочных коллагеновый мембранный каркас, т.е. они были более высокообразованны, чем губки. К примеру, на таком каркасе у Ventogyrus крепилась система каких-то дихотомирующих трубчек.

У проартикулят, как я уже упоминал, метамерия на внешних покровах и внутренних органах может проявляется поразному или отсутствовать, думаю, это может противоречит симподиальному тип рота. Кроме того, у одного из видов дикинсоний на нижней стороне тела, вдоль его продорльной оси, имелась несегментированная лопасть (следы Epibaion axiferous).

4)“Настоящие губки известны только из фанерозоя и представляют собой отдельную ветвь, возникшую в условиях, позволяющих формировать минеральный скелет.”

Действително, несомненные спикулы губок появляются лишь в кембрии и не с самого его начала, а примерно 530 млн. Есть лишь один более или мене достоверный случай находки спикул из эдиакария Китая (остальные оказались просто кристаллами).

Если важно, могу добавить ссылки на литературу.

Древнейшие представители эдиакарской биоты известны из Ньюфаундленда, найдены чуть ниже слоя пепла с датировкой 570.94±

0.38 млн., это прикрепительные диски, перья Charnia, Trepassia, Charniodiscus и конические проблематики Thectardis. Проартикуляты появляются позже, известны из отложений возрастом 567.2±3.9-550, а кимберелла в интервале 558±1-550 млн. Книдарии представлены Haootia (возможно, Staurozoa) из Ньюфаундленда, возраст ~560, Paraconularia sp. и Corumbella (Scyphozoa) из Южной Америки, возраст 543±3, из Нюфаундленда (~560) и Белого моря (553-550) известны следы зарывания и передвижения Bergaueria каких-то одиночных полипов. Древнейшие следы передвижения в приповерхностном слое грунта какого-то (вероятно, червеобразного) животного найдены в Аргентине в отложениях датированных между 600 и 585 млн, на Белом море следы червеобразного животного с параподиями и способностью к перистальтике появляются одновременно с проартикулятами 567.2±3.9-550 (во всех деталях идентичны следам современных Nereis), так что, высокоорганизованные животные появляются одновременно с необычными "вендобионтами" и даже раньше.

-

-

Кстати, среди уже кембрийских находок наиболее выраженную асимметрию лево-право можно встретить у базальных иглокожих (Ctenoimbricata, Cinctana). Что интересно, ротовое отверстие у кинктан смещено вправо (опять же, если я ничего не путаю), тогда как у личинок ланцетников ротовое отверстие прорывается с левой стороны.

https://research-information.bristol.ac.uk/files/79760077/Pr

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/dvg.22748

-

Тут есть несколько проблем, в которых надо разобраться, прежде чем делать решительные выводы. Во-первых, почему вендобионтов надо сравнивать именно с вторичноротыми? Во-вторых, на самом деле не факт, что асимметрия иглокожих и симметрия скользящего отражения у ланцетника имеют между собой что-то общее. Асимметрия пор 1-го целом, асимметрия гидроцеля, асимметрия рта - все это касается 1-2 целомов тримерной схемы, из которых миомеры не образуются. Они образуются только из 3-го целома (у ланцетника; у иглокожих их нет вообще) и передние-то миомеры как раз почти симметричны - по ходу развития ланцетника степень сдвига четко нарастает от передних миомеров к задним. Не исключено, что это вообще независимое явление, не связанное с фундаментальной для иглокожих асимметрией передних целомов, а вызванное чисто биомеханическими причинами. Я сейчас ничего не утверждаю - в этом надо разбираться. Но проводить гомологию с асимметрией вендобионтов я бы, во всяком случае, не спешил.

-

Сергей, а что вы думаете о парванкоринах? Не в контексте начатого здесь обсуждения проартикулят, ланцетников и пр., а вообще. Интересно мнение биолога. Были ли это животные, билатерии, малоподвижные фильтраторы (по версии австралийцев, статьи последних 2х лет)? Или же из опубликованных данных судить о их природе сложно? Чего бы хотелось увидеть в публикациях о парванкоринах?

-

Я сам ничего не утверждаю. Я лишь указываю на некоторые интересные данные эволюционной биологии развития. Как их интерпретировать - это отдельный и сложный вопрос, которого я стараюсь не касаться.

Скорее, я клоню к тому, что асимметрия некоторых билатериоморфов вовсе не обязательно противоречит их интерпретации, как представителей Bilateria. Двусторонняя симметрия у Bilateria нарушается сплошь и рядом, и зачастую за это нарушение отвечают схожие механизмы, как в случае с иглокожими и хордовыми. Но отсюда, конечно, рано делать выводы о гомологии между асимметрией эдиакарских билатериоморфов и хордовых.-

А я и не говорю, что противоречит. Я говорю, что (1) симметрия скользящего отражения у вендобионтов, (2) аналогичная симметрия у ланцетника и (3) асимметрия передних целомов вторичноротых - это три явления, которые могут иметь совершенно разную природу. Не то чтобы я заранее исключаю возможность гомологий, но тут надо быть очень аккуратным.

-

А я и не говорю, что именно вы говорите, что противоречит:)

Я не спорю с тем, что симметрия скользящего отражения ланцетников может быть и скорее всего является аутопоморфией современных же ланцетников. В моих предыдущих сообщениях речь, скорее, шла о механизмах *нарушения* симметрии лево-право, которые:

а)включаются на ранних этапах ещё до формирования конкретных асимметричных структур, будь-то сердце позвоночных или левые прото- и гидроцель иглокожих (прошу прощения, могу путаться касательно иглокожих);

б)одинаков у хордовых и иглокожих.

То есть схожи лишь ранние этапы, когда клеткам нужно сориентироваться, где право, а где – лево, но дальнейшие стадии могут кардинально отличаться.

-

-

-

клево."

Присоединюсь )

Спасибо за статью.

И хотелось попросить тут поправить ссылку в предыдущей статье по теме: http://elementy.ru/novosti_nauki/433190/Zagadochnye_ediakars

Там "гопаны" отвалились.

Было:

http://www.vsegei.ru/ru/info/geodictionary/article.php?ELEME

А теперь нужно:

http://www.vsegei.ru/ru/public/sprav/geodictionary/article.p

// полагаю, тут с большей вероятностью сообщу)

В порядке бреда: а если расширить подход? Взять отпечаток покрупнее и набрать образцов из разных частей отпечатка - получится получить что-то интересное? Какие-то маркеры отдельных органов/систем возможны? Или банальная диффузия за столько лет полностью уберёт все намёки на "тонкую" структуру?

Или же просто чувствительности не хватит?

Есть некоторые доказательства того, что тела дикинсоний могли сокращаться (в отличие от тел рангеоморфов), но из этого далеко не следует, что у них была мускулатура. Как известно, даже тела таких простых животных, как губки способны совершать медленные перистальтические движения.

Ближайшими живыми родственниками Eumetazoa, скорее всего, являются пластинчатые, с которыми вместе они объединяются в кладу Planulozoa. В принципе, двусторонняя симметрия и способ питания дикинсоний могут говорить в пользу того, что их место где-то около основания древа планулозоев.

-

Маленькая поправка: Planulozoa - это билатерии и книдарии. Клада, в которую входят еще и пластинчатые, называется Parahoxozoa. А название Eumetazoa сейчас вообще не в ходу, оно считается некорректным.

-

Благодарю. Напутал немного. Я имел в виду, что последние филогеномные исследования подтверждают сестринское родство между Planulozoa (Cnidaria+Bilateria) и Placozoa.

С тем, что Eumetazoa считается некорректным, не могу согласиться. Я встречал немало работ, где этим нехорошим словом называют кладу (Cnidaria+Bilateria) без гребневиков.-

Да, согласен, бывает. А вот в этой работе так назвали вообще всех Metazoa, кроме губок:

https://www.nature.com/articles/s41467-018-04136-5.pdf?origin=ppub

То есть получается как минимум три значения названия Eumetazoa, и в каждом случае надо разбираться - с каким мы имеем дело. С другой стороны, название Parahoxozoa тоже неудачно, потому что, как выяснилось уже после его установления, гены ParaHox есть и у губок...

Мне все-таки кажется, что на данный момент кладу (Cnidaria + Bilateria) правильнее всего называть Planulozoa, а остальные подобные названия пояснять, куда же денешься.-

Вообще, среди устоявшихся названий таксонов довольно много "некорректностей". Первичноротые, как оказывается, не такие и первичноротые, среди Spiralia далеко не все сохраняют спиральное дробление. Кстати, о вторичноротых, недавно вышел обширный обзор от Д. Арендта и К. Нильсена. Вы планируете по нему писать статью?

-

-

-

В препринтах сейчас находится статья, в которой авторы приходят к выводу, что Placozoa - сестринская группа Cnidaria. Так что, можно найти версию о положении Placozoa на любой вкус.

Первая вариант препринта 2017

- https://www.biorxiv.org/content/early/2017/10/11/200972

Обновленный 2018

- https://www.biorxiv.org/content/early/2018/03/17/200972-

Касательно положения Placozoa, самые свежие филогеномные исследования согласуются друг с другом в том, что самыми базальными животными являются губки и гребневики (не пластинчатые), правда не могут договориться в том, кто из них «базальнее».

Pisani, Davide, et al. "Genomic data do not support comb jellies as the sister group to all other animals." Proceedings of the National Academy of Sciences 112.50 (2015): 15402-15407

Whelan, Nathan V., et al. "Error, signal, and the placement of Ctenophora sister to all other animals." Proceedings of the National Academy of Sciences (2015): 201503453.

Simion, Paul, et al. "A large and consistent phylogenomic dataset supports sponges as the sister group to all other animals." Current Biology 27.7 (2017): 958-967.

Whelan, Nathan V., et al. "Ctenophore relationships and their placement as the sister group to all other animals." Nature ecology & evolution 1.11 (2017): 1737.

И в целом та статья, которую Вы скинули согласуется с предположением, что пластинчатые к нам ближе, чем губки и гребневики.

-

-

-

Донные отложения были лишен кислорода и заражены сероводородом, углекислым газом и прочими ядовитыми соединениями, т.о. были непригодны для жизни роющих животных, которые могли бы есть захороненные трупы. Захороненные на микробиально-водорослевых матах трупы оставались длительное время законсервированы, благодаря чему и сохранились их отпечатки. Следы роющих животных в докембрии редки.

Микробиально-водорослевые маты препятствовали газообмену между донными отложениями и толщей воды (действовали как непроницаемая пленка), препятствовали перемыву и проветриванию донных отложений волнами и течениями (прочно цементировали осадок и сами маты довольно таки прочные), под матами накапливалось большое количество органики, при гниении которой в осадке накапливалось большое количество сероводорода, уже на глубине нескольких мм в мате и под ним отсутствовал кислород, соответственно и над захороненными матами осадок быстро лишался кислорода и заражался ядовитыми соединениями. Захоронения дикинсоний приурочены к штормовым отложениям, во время шторма мат местами срывало, донные отложения частично размывало высвобождая сероводород, так что переносимый штормом осадок и вода уже были отравлены и лишены кислорода.-

-

Из-за непригодности осадка для жизни и малого количества роющих животных. Количество и разнообразие следов в эдиакарии крайне мало, конкретно в лямицком местонахождении, откуда описанные в статье дикинсонии с органикой, всего 3 вида следов, но не на слое с дикинсониями, и в абсолютном большинстве случаев приурочены к осадку без признаков наличия микробиальных матов. Сероводород является сильным восстановителем, быстро окисляется, лишает осадок свободного кислорода. О былой бескислродности осадка говорит и высокое содержание в отложениях органики и пирита.

Есть примеры высокой плотности следов роющих животных в припорверхностном слое мата и под слоем песка с захороненными трупами. http://www.emergtoplifesci.org/content/2/2/213

Но они проникали в осадок только на участках с толщиной слоя песка <1 см, а на участках с большей толщиной не проникали (см. Figure 3). Видимо, песок проветривался на глубину не более 1 см, а глубже начиналась бескислородная среда. -

Кроме того, условными "трупоедами" могут быть и паразиты, постоянно населяющими "проартикулятов", или таковых не могло быть?

Все может быть, можно пофантазировать и придумать вымершее царство, научившееся синтезировать те же соединения, что и животные. Но это уже из разряда веры, а не проверяемых фактов.

-

-

Жизнь до кембрия

-

13.07.2023На протяжении «скучного миллиарда» на Земле доминировала переходная «протостероловая» биотаЕлена Наймарк • Новости науки

13.07.2023На протяжении «скучного миллиарда» на Земле доминировала переходная «протостероловая» биотаЕлена Наймарк • Новости науки -

23.07.2019Свойство бактериальных матов накапливать калий поможет искать следы древней жизниВладислав Стрекопытов • Новости науки

23.07.2019Свойство бактериальных матов накапливать калий поможет искать следы древней жизниВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

22.05.2019Ископаемые грибы возрастом миллиард лет близки к точке расхождения грибов и животныхЕлена Наймарк • Новости науки

22.05.2019Ископаемые грибы возрастом миллиард лет близки к точке расхождения грибов и животныхЕлена Наймарк • Новости науки

-

12.03.2019Прелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Елена Наймарк • Новости науки

12.03.2019Прелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Елена Наймарк • Новости науки

-

25.01.2019Осадочные породы с отпечатками докембрийских многоклеточных могли образовываться на сушеВладислав Стрекопытов • Новости науки

25.01.2019Осадочные породы с отпечатками докембрийских многоклеточных могли образовываться на сушеВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

24.09.2018Подтверждена принадлежность дикинсонии к животному царствуАлександр Марков • Новости науки

24.09.2018Подтверждена принадлежность дикинсонии к животному царствуАлександр Марков • Новости науки

-

23.08.2018Палеонтологи уточнили время появления первых членистоногихСергей Ястребов • Новости науки

23.08.2018Палеонтологи уточнили время появления первых членистоногихСергей Ястребов • Новости науки

-

25.01.2018Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерийАлександр Марков • Новости науки

25.01.2018Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерийАлександр Марков • Новости науки

-

26.12.2017Мы живём на днеКирилл Власов • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №9–10, 2017

26.12.2017Мы живём на днеКирилл Власов • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №9–10, 2017

-

28.09.2017Обнаружены вероятные следы жизни возрастом 3,95 миллиарда летЕлена Наймарк • Новости науки

28.09.2017Обнаружены вероятные следы жизни возрастом 3,95 миллиарда летЕлена Наймарк • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Проартикуляты — представители эдиакарской биоты с уплощенным сегментированным телом и «симметрией скользящего отражения» (сегменты левой и правой стороны тела сдвинуты относительно друг друга; особенно хорошо это заметно у вендии). Слева направо и сверху вниз: дикинсония, вендия, андива (см. Andiva), ёргия (Yorgia), сприггина. Изображения из обсуждаемой статьи в Science, из статьи A. Yu. Ivantsov, 2002. New Proarticulata from the Vendian of the Arkhangel’sk Region и с сайтов en.wikipedia.org, en.wikipedia.org и ediacaran.org