Новый вид дарвиновых вьюрков возник на глазах у исследователей

В ходе многолетних наблюдений за птицами на маленьком островке Дафне в Галапагосском архипелаге эволюционным биологам Питеру и Розмари Грант удалось детально задокументировать процесс появления нового вида вьюрков. Его родоначальниками стали две самки из местной популяции среднего земляного вьюрка Geospiza fortis и залетный самец большого кактусового земляного вьюрка G. conirostris с острова Эспаньола, расположенного в 100 км к юго-востоку. Их гибридные потомки скрещиваются только друг с другом. У них сформировались специфические пропорции клюва (что говорит об успешном разделе ниш с местными видами вьюрков), а также своеобразная видовая песня, что объясняет быстрое формирование репродуктивной изоляции. Новый вид процветает, несмотря на инбридинг: в 2010 году, через 30 лет после исходной гибридизации, на островке жило уже 36 особей.

Питер и Розмари Грант (Peter and Rosemary Grant) 40 лет подряд, c 1973 по 2012 год, наблюдали за эволюцией вьюрков на крохотном (0,34 км2) островке Дафне (Daphne Major), проводя там по шесть месяцев в году. «Элементы» уже рассказывали о результатах этого беспрецедентного исследования (см. ссылки в конце новости).

В новой статье, опубликованной на сайте журнала Science, супруги Грант совместно с биологами из Уппсальского университета (Швеция) рассказали еще об одном поразительном результате. Им удалось во всех деталях проследить за становлением новой гибридной популяции вьюрков, которая по важнейшим критериям (репродуктивному, морфологическому, поведенческому, экологическому) заслуживает выделения в отдельный вид. По-видимому, это наиболее подробно изученный случай быстрого гибридного видообразования у животных.

Новый вид пока не имеет официального латинского названия. Авторы именуют его «большой птицей» (The Big Bird lineage). Его история началась с того, что в 1981 году на Дафне прилетел молодой самец, похожий на местных средних земляных вьюрков Geospiza fortis, но более крупный и поющий другую песню. Сначала его ошибочно определили, как гибрид G. fortis и G. scandens. Предполагалось, что гость прилетел с большого острова Санта-Крус, расположенного в 8 км от Дафне. Однако полногеномное секвенирование показало, что пришелец вне всяких сомнений принадлежит к виду G. conirostris (большой кактусовый земляной вьюрок), который водится только на Эспаньоле — самом южном острове архипелага, расположенном более чем в 100 км от Дафне (рис. 2).

Рис. 2. Предполагаемый маршрут «отца-основателя», прибывшего с Эспаньолы на Дафне в 1981 году. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

В течение 30 последующих лет супруги Грант следили за судьбой пришельца и шести поколений его потомков. Почти для всех этих птиц удалось отсеквенировать полные геномы, что позволило составить точную генеалогию (рис. 3).

Рис. 3. Генеалогия «больших птиц» от отца-основателя (5110) и его супруги (15210) до потомков в шестом поколении (F6). Квадратами обозначены самцы, кругами — самки. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Залетный самец спарился с самкой G. fortis, а один из их сыновей — с другой самкой того же вида. Генофонд «больших птиц» состоит из генов только этих трех особей, потому что все их потомки в дальнейшем спаривались исключительно друг с другом. У всех особей, начиная с поколения F3, генетический вклад G. fortis составляет примерно 5/8, G. conirostris — 3/8.

Таким образом, потомство пришлого самца G. conirostris и двух самок G. fortis практически мгновенно стало репродуктивно изолированным от местных вьюрков. Обычно считается, что на формирование репродуктивной изоляции нужно гораздо больше времени. По мнению авторов, эндогамия (скрещивание только с себе подобными) сформировалась благодаря тому, что пришелец был самцом и принес с Эспаньолы свою песню, отличающуюся от местных напевов. Параметры песни у дарвиновых вьюрков передаются от отца к сыну не столько через гены, сколько путем культурного наследования (см.: Запечатление). Что касается самок, то они, по-видимому, предпочитают спариваться с самцами, поющими как отец. Потомки пришельца выучили его песню — и вот вам готовый механизм репродуктивной изоляции. Правда, несовершенный: это следует хотя бы из того, что двух самок-основательниц не отпугнула незнакомая песня. Дополнительным изолирующим фактором, по-видимому, стала форма клюва (см. ниже).

Несмотря на высокий уровень инбридинга (как видно из рис. 3, все особи поколений F4–F6 являются потомками одной пары птиц, приходившихся друг другу братом и сестрой), новый вид неплохо прижился на острове. В 2010 году численность «больших птиц» достигла максимума: 36 особей, в том числе 8 размножающихся пар. В 2012 году, во время своего последнего визита, 76-летние супруги Грант насчитали на Дафне 23 «большие птицы» из четырех поколений (F3–F6), а размножающихся пар тоже было 8.

Успех нового вида, по мнению авторов, связан с изменением пропорций клюва (рис. 4), от которых зависит способность вьюрков питаться различными семенами (см.: Расшифрованы генетические основы быстрых эволюционных изменений размера клюва у дарвиновых вьюрков, «Элементы», 25.04.2016). Размер и форма клюва также влияют на выбор брачных партнеров (вьюрки предпочитают партнеров с примерно такими же клювами, как у родителей). Так что этот признак, скорее всего, внес вклад не только в адаптацию нового вида к определенной трофической нише, но и в репродуктивную изоляцию.

Рис. 4. Морфология «больших птиц». A — соотношение размера клюва (по вертикальной оси) и размера тела (по горизонтальной оси) у «больших птиц» (синие точки) и двух родительских видов (зеленые и красные точки). B — увеличение вертикального размера основания клюва (bill depth) у «больших птиц» в течение шести поколений. Синяя точка с номером 5110 соответствует отцу-основателю, зеленая точка 15210 — его супруге, другие синие точки — «большим птицам» с более крупным клювом, чем у родоначальника. С — изменение размера тела у «больших птиц» в течение шести поколений (график показывает отсутствие значимого роста). D — пропорции клюва (по вертикальной оси — вертикальный размер основания, по горизонтальной — длина) у четырех видов вьюрков, обитающих на острове Дафне. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

По размеру тела «большие птицы» занимают промежуточное положение между G. fortis и G. conirostris, но относительный размер клюва у них больше, чем у обоих родительских видов (линейный тренд, построенный для «больших птиц» на рис. 4, А, лежит выше, чем аналогичные линии для родительских видов). По-видимому, естественный отбор способствовал росту вертикального размера (высоты основания) клюва у «больших птиц»: этот показатель увеличивался из поколения в поколение (рис. 4, B), чего нельзя сказать о размере тела (рис. 4, С). Длина клюва при этом почти не увеличилась, так что в итоге клюв приобрел притупленную форму. Самое интересное, что по форме клюва «большие птицы» аккуратно вписались в свободный участок морфологического пространства, не занятый другими живущими на Дафне вьюрками (рис. 4, D). Скорее всего, это значит, что им удалось занять какую-то свою экологическую нишу, минимизировав конкуренцию с другими видами.

Авторы отчасти разобрались в генетических основах изменений клюва у «больших птиц». Как выяснилось, в поколениях F4–F6 преобладает аллель L гена HMGA2, ассоциированный с крупным клювом: его частота составляет 61% (подробнее об этом гене рассказано в новости Расшифрованы генетические основы быстрых эволюционных изменений размера клюва у дарвиновых вьюрков, «Элементы», 25.04.2016). Ген ALX1, влияющий на форму клюва, представлен у «больших птиц» двумя аллелями, B1 и B2, причем оба аллеля ассоциированы с притупленным клювом. При этом аллель B1 был унаследован от G. conirostris, а B2 — от G. fortis. У отца-основателя был генотип P/B1 (аллель P ассоциирован с заостренным клювом).

Итак, «большие птицы» на Дафне не скрещиваются с родительским видом G. fortis — это наблюдаемый факт. Захотят ли они скрещиваться с другим родительским видом, G. conirostris с Эспаньолы, если встретятся с ним — неизвестно, но авторы думают, что вряд ли. Во-первых, у них разные клювы, а этот признак, как уже говорилось, влияет на выбор половых партнеров. Во-вторых, песня, которую поют самцы «больших птиц» на Дафне, отличается от типичной песни G. conirostris. Предположительно это связано с тем, что отец-основатель прибыл на Дафне в юном возрасте, когда его песня сформировалась еще не окончательно, и он доучивал отдельные нюансы, прислушиваясь к местным самцам.

Полученные результаты указывают на важную роль редких случайных событий в гибридном видообразовании на островах. Одним из таких редких событий было прибытие самца G. conirostris с далекой Эспаньолы. Между прочим, если бы залетная особь оказалась самкой, новый вид не смог бы зародиться, потому что гибридное потомство выучило бы песню G. fortis, и гены чужестранки растворились бы в генофонде местного вида.

Важную роль в обособлении нового вида, вероятно, сыграл отбор на увеличение высоты клюва. Он привел к тому, что «большие птицы» заняли по морфологии клюва (и, предположительно, по пищевым возможностям и предпочтениям) промежуточное положение между G. fortis и G. magnirostris (рис. 4, D). Однако это промежуточное положение, скорее всего, не оказалось бы выигрышным, не защитило бы «больших птиц» от конкуренции с G. fortis и не позволило бы им нарастить свою численность в конце 2000-х, если бы не засуха 2004–2005 годов. Эта засуха истребила большеклювых представителей G. fortis и, таким образом, освободила кусочек экологического пространства, в котором оперативно размножились «большие птицы». Ну а засуха, в свою очередь, не истребила бы большеклювых G. fortis, если бы в 1982 году судьба не занесла на Дафне двух самок и трех самцов G. magnirostris, потомство которых во время засухи лишило большеклювых G. fortis шансов выжить за счет крупных семян растения Tribulus cistoides (обо всех этих перипетиях рассказано в упоминавшейся выше новости). Похоже, ход эволюции зависит от множества случайностей — по крайней мере если речь идет о маленьких популяциях на изолированных островах.

Источник: Sangeet Lamichhaney, Fan Han, Matthew T. Webster, Leif Andersson, B. Rosemary Grant, Peter R. Grant. Rapid hybrid speciation in Darwin’s finches // Science. 23.11.2017. DOI: 10.1126/science.aao4593.

См. также:

1) Разнообразие дарвиновых вьюрков сокращается из-за межвидовой гибридизации, «Элементы», 24.03.2014.

2) Расшифрованы генетические основы быстрых эволюционных изменений размера клюва у дарвиновых вьюрков, «Элементы», 25.04.2016.

3) Эволюционные и экологические процессы могут происходить одинаково быстро и влиять друг на друга, «Элементы», 08.02.2011.

4) Задача «Плодовитые долгожители», «Элементы», 08.08.2016.

-

>>Похоже, ход эволюции зависит от множества случайностей...

Из статьи в статью кочует это недоумение. Мол, как это - какая-то случайность, соринка всякая, а может саму эволюцию изменить. И невдомек таким биологам, что Случайность - это философская категория, стоящая за Возможностью и перед Необходимостью. Возможность - это потенциальное поле для случайных событий, необходимость которых для эволюции признается отбором.-

Сколько читаю ОСАО, много Слов с Большой Буквы, но как-то кроме философских категорий нет ни одной мысли которая сходится к тому что можно взять и проверить численно.

-

-

Троллинг или нет - не важно. Важно, что эта реплика высекла в моей голове сладкую искру о соотношении идей и чисел вообще. Числа (в широком смысле - науки) - не предмет философии, она оперирует идеями. А в начале всех идей - категории, ну, исходные понятия. И самый кайф для философа - увидеть, проследить процесс движения общих категорий внутри конкретного движения материи, соотнести фактическую, полученную в опыте смену стадий материального процесса с изменениями категорий. Короче, увидеть в пертурбациях чисел движение идей.

-

Это вроде сайт о науке? Так может философии таки поменьше. Я даже не хочу вникать в обсуждение о её правильности, нужности т.д. Ну это пожелание.

-

Ну, у меня тоже есть пожелание - философии таки побольше. Сейчас её уровень на сайте неотличим от нуля. Просто все боятся её, не хотят связываться... Узкие специалисты разных наук не пересекаются, и тон начинают задавать "аппаратчики". Они не хотят знать ничего "лишнего", кроме вычислений, и чуть-что, апеллируют прямо к Ньютону, мол, гипотез не измышляем. Зачем же Гейзенберг написал свою "Физику и философию"? Потому, что одной физики ему стало мало.

Многие воспринимают философию как историю философии, хотя это не так. Ф.Степун (сам философ) в своих замечательных мемуарах заметил: "В свете «красной звезды» всем нам становилось по-новому ясно, чем поэт отличается от версификатора, подлинный философ от профессора философии, герой от позера и коренной русский человек от случайного по Руси прохожего".-

Подавляющее большинство ученых, особенно теоретиков, в той или иной степени философы. Да и ученые занимающиеся экспериментальной наукой, я вас уверяю, тоже. Ибо люди не глупые и разносторонние. Более того, в современном мире любой разумный и здравомыслящий человек способен мыслить и рассуждать об истине. Но если вы посвятили свою жизнь только философии и вам обидно за то, что это никому не интересно, не стоит тут это навязывать. Как замечено выше, это сайт про науку.

А если, как я и продолжаю считать, вы тролль и нагуглили цитат, то это хотя бы имеет смысл, самолюбие там потешить. Но только перестало быть смешным еще несколько комментариев назад.

Да и какой смысл дальше разводить эту демагогию:)-

Это тренд. Шельмовать философию и политику плюс странное табу на использование интернета как справочника в общении в интернете (гугление). Понятно, что плохие историки КПСС и преподаватели философии в количестве тысяч (что не могло не сказаться на качестве) выработали отторжение. Но некоторым повезло встретить в жизни интересных философов. Философия - это метанаука. Никто же не будет возражать в важности метаданных в программировании, например.

Но вот грех "нагугления" - это не понятно.

-

-

В. Паули состоял в переписке с К.-Г.Юнгом. Они даже книжку вместе написали. Сей факт порою вызывает зубовный скрежет с разных кафедр.

-

Ну, строго говоря, они вместе, под одним названием, издали книгу, содержащую два оригинальных труда, но это неважно. Важно другое: философия - единственная из наук, которая не нуждается в опыте. Это четко понимал Борн - «труды, за которые мне выпала большая честь быть удостоенным Нобелевской премии за 1954 год, содержат не открытие нового явления природы, а обоснование нового способа мышления о

явлениях природы». Опорный столб квантовой механики - роль наблюдателя. А сознание наблюдателя? Недаром Гинзбург поставил одним из трех великих вопросов редукцию живого к неживому...

-

-

-

-

-

-

Отсутствует репродуктивная изоляция. Проще говоря люди разных рас/наций/вероисповеданий создают пары и производят потомство, причем плодовитое. Если бы африканцы, монголоиды и европейцы не давали потомства, или отказывались бы скрещиваться, не воспринимая друг-друга допустимыми партнерами (не для брака, для половых отношений, чего ну никак не наблюдается), и это было общим признаком — тогда да.

-

Спасибо.

Про "ну никак" это Вы точно заметили)

На счёт плодовитости потомства - с вьюрками этими очевидно тоже проблем нет, значит вся соль тут только в том, что "отказываются скрещиваться". Забавно при этом, что первая мамаша согласилась креститься с чужестранцем, а вот её детки даже с местными - ни в какую. Выходит, вид возник благодаря тому, что залетному товарищу оч оч повезло - он прилетел вовремя, чтоб повстречать нетребовательную к песне девочку, каковая нетребовательность после этого уже более ни разу не повторилась и, возможно, и ранее-то никогда не бывала.

И тут выигрыш в лотерею произошёл не дважды, ведь со всеми этими совпадениями -

прилёт чужестранца,

рождение некритичной к песенкам самочки - случилось третье:

пребывание там же и тогда же счастливейших исследователей именно этого типа событий!!

А говорят, совпадений не бывает!-

Эти "счастливейшие исследователи" там 40 лет зависают. Видимо, договор с автоматической пролонгацией. Это не случайность, а систематичность на грани навязчивого поведения.

-

Вот-вот! И я о том же. Они там всего сорок лет, новый вид наблюдают 30 из них. Выходит,

1) либо исследователи прибыли строго по расписанию к тому моменту, когда совпали два удивительных факта (прилёт за тридевять земель чужого вьюрка и половая зрелость девочки-"инвалида" по слуху),

2) либо такие факты случаются там каждые десять лет и нынче ещё три вида вьюрков уже на пути успешного становления.

Но если второе - значит девочки-вьюрихи, согласные спариваться с тем, кто поёт незнакомую песню и имеет странный нос - вовсе не редкость.

Но этакая частота появления нетребовательных вьюрих противоречит информации о том, что образуется новый вид, ибо он образуется именно по причине нежелания самочек спариваться с самцами , поющими песню, непохожую на отцовскую.

Т.о. если все данные верны, непротиворечиво только предположение о чудесном, поразительном совпадении трёх необычайностей - прилёт чужака, неразборчивая самочка и наличие ученых.

Второе непротиворечивое предположение - что скоро среди выделившихся вьюрков родится самочка, готовая вступить в брак с "чужими" вьюрками, а среди этих "чужих" - снова появятся самочки, склонные создавать пары с носатыми красавцами, поющими чуждо. И, значит, новый вид не получится.

Где я ошибся?

-

-

-

-

Ну уж нет! "Отказывались скрещиваться" - это недостаточное условие, вроде. Иначе монахи-францисканцы или присловутый Далай-лама - это уже и не гомо сапиенс. Тут, вроде, нужна неудача скрещивания даже при попытках ЭКО.

Или я неправ? Вид - довольно скользкое понятие.

В том же США метисы, мулаты и прочие - исторически сложившаяся ситуация (все же 150 лет назад только отменили рабство, а точнее - в 2013 году). Может там у них выше "желание скрещиваться". Как дела с ескимосами в Канаде или на Аляске - не знаю.

-

Я не писал ничего про выше или ниже желание, я описывал Федотову, как на практике могла бы выглядеть репродуктивная изоляциями между расами (не могут давать потомства, потомство бесплодно, не испытают (большинство представителей — совершенно) полового влечения к представителям (представительницам) других групп, причем каждая такая группа должна быть замкнута на себя) и что тогда имело бы смысл рассматривать вопрос "один вид или несколько".

Понятно, что метисов/мулатов будет больше в местах совместного проживания/обучения (кстати, Вы забыли крупные города, куда едут учится иностранцы, да и "дети фестивалей" тоже наличествуют). Житель глухой деревеньки где-то в европейской части СНГ физически неспособен встретиться с индианкой/полинезийкой, например:).

Да, лиц добровольно/под давлением отказывающихся от секса/деторождения я тоже не имел ввиду (они не могут рассматриваться как популяция) (это к упоминанию выше францисканцев и Далай-ламы).

Последние новости

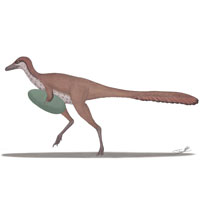

Рис. 1. Слева — средний земляной вьюрок Geospiza fortis, издавна проживающий на острове Дафне; в центре — большой кактусовый земляной вьюрок G. conirostris с острова Эспаньола; справа — «большая птица», представитель нового гибридного вида, возникшего на Дафне в результате скрещивания залетного самца G. conirostris с самкой G. fortis. Фото с сайта inverse.com