Экспедиция Р. И. Мурчисона в городе Вязники

Андрей Сенников,

кандидат биологических наук, Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН (Москва)

«Природа» №10, 2020

Сэр Родерик Импи Мурчисон — выдающийся шотландский геолог, один из основоположников стратиграфии. Ее возникновение и успешное развитие в первой половине XIX в. было основано на достижениях другой, столь же молодой в те годы науки — палеонтологии. Как раз тогда были выделены многие геологические системы, из них Мурчисоном — силурийская и девонская. В 1840 г. он решил отправиться в экспедицию в Российскую империю, чтобы дополнить и уточнить результаты своих геологических изысканий на территории Великобритании и других европейских стран и изучить геологическое строение Европейской России [1–9]. Для участия в поездке он пригласил французского палеонтолога Эдуарда де Вернейля.

Экспедиция под патронажем государя императора

По прибытии в Санкт-Петербург в 1840 г. Мурчисон заручился поддержкой русского правительства для проведения экспедиции, на что исходатайствовано было ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволение [2, с. X] и испрошено ему милостивое покровительство ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА [2, с. X]. В следующем 1841 г. ученый по распоряжению Николая I был официально приглашен русским правительством для продолжения геологических изысканий в России. По прибытии их [Мурчисона и де Вернейля. — А.С.] в Санкт-Петербург ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР соблаговолил принять иностранных геологов несказанно милостиво и с выражением столь полной уверенности в успехе возобновленных ими занятий, что они почли священным долгом усугубить старания к наилучшему исполнению принятого ими на себя обязательства [2, с. XV]. При этом Мурчисон был лично представлен императору, на которого произвел самое благоприятное впечатление, во многом благодаря своей военной выправке [2–3, 6–9]. Как вспоминает Н. И. Кокшаров, Мурчисон явился во дворец в том самом мундире полковника, который носил во время своего похода в Испанию с Веллингтоном, что, по-видимому, было очень приятно императору; мундир этот был очень красив: красный, с серебряным шитьем на черном воротнике и с серебряными эполетами [7, с. 14]. Его Величество сказал... что его доктрина всегда состояла в том, что армия лучшая школа для любой профессии, и он рад видеть, что был прав — она воспитала хорошего геолога1 [3, p. 156]. Вообще Мурчисон, по своим изящным манерам и умению обходиться с людьми, производил на всех приятное впечатление. Он был предупредителен, учтив и крайне деликатен в общении [7, с. 13]. Николай I неоднократно встречался с ученым, приглашал его на военные смотры и торжественные приемы в Санкт-Петербурге и Москве; между ними установились самые дружеские отношения. Мурчисон часто получал от государя приглашение к обеду, и всякий раз государь Николай Павлович долго беседовал с ним [7, с. 14]. Император живо интересовался задачами, а затем и результатами экспедиции и вообще вопросами геологии, в том числе поисками полезных ископаемых, и в первую очередь угля — для нужд развития страны [3, 9]. Мурчисон писал: Таков Николай. Пусть те, кто его критикует, посмотрят в его благородное и открытое лицо, а затем пусть они попробуют сказать мне, что он тиран. Нет, только полное непонимание природы человека привело к этому самому несправедливому суждению. Николай выше всякого обмана и в своем поведении руководствуется более благородными принципами, чем любой властитель современности [9, p. 353]. Такая глубокая симпатия была взаимной, и в 1845 г. ученый специально приехал в Санкт-Петербург и вручил Николаю I свой капитальный труд «The Geology of Russia in Europe and the Ural Mountains» с самыми искренними выражениями признательности [1–2, 6–8]. Великому Монарху, обширные владения которого принимают решимость описать, и всем благонамеренным подданным Его, с которыми состояли в сношениях, авторы еще раз признают святым долгом изъявить беспредельную преданность и чувства глубочайшей благодарности [2, с. XXV]. В свою очередь Николай I очень высоко оценил результаты экспедиции и, будучи позднее в Лондоне, сказал Мурчисону, имея в виду его геологические труды: Мой друг, Россия благодарна Вам! [8, с. 94].

Титульный лист книги The Geology of Russia in Europe and the Ural Mountains и посвящение ее «Его Императорскому Величеству Николаю Первому» [1]

Государь император Николай Первый. Портрет работы И. А. Винберга, 1840-е гг. Государственный исторический музей, Москва

Заручившись поддержкой императора, ученый смог организовать в 1840 и 1841 гг. успешную широкомасштабную геологическую экспедицию по изучению Европейской России и Урала, встречая радушный прием, содействие и всяческую поддержку как в столице, так и по пути следования [1–2, 5–9]. В предисловии к своей монографии Мурчисон подчеркнул: Это исследование было проведено по особому приказу и под покровительством Императора. Иностранные геологи были полностью облечены полномочиями по отношению к губернаторам и главным должностным лицам провинций, находились в данном случае практически на русской службе и за такую безвозмездную службу были удостоены знаками удовлетворения Его Императорского Величества [1, p. xii]. Для обеспечения предположению [т.е. предложению по организации экспедиции] полного успеха исходатайствовано было ВЫСОЧАЙШЕЕ соизволение. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР соблаговолил Всемилостивейше одобрить это предположение [2, с. XIV]. Уже в 1840 г. Николай I дал соответствующие распоряжения министру финансов и главноуправляющему Корпуса горных инженеров графу Е. Ф. фон Канкрину и начальнику штаба К. В. Чевкину. Члены экспедиции признают необходимым заметить, что все усилия их не могли бы привести к столь успешным результатам, если бы ВЫСОЧАЙШАЯ воля ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА не была превосходно осуществлена распоряжениями просвещенного Министра ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА Графа Канкрина и мерами, принятыми господином Генерал-Майором Чевкиным по Ведомству Корпуса Горных Инженеров [2, с. XVII]. Канкрин отнесся с большим сочувствием к предстоящему путешествию иностранных ученых [7, с. 12] и принял геологическую экспедицию в свое непосредственное заведование» [2, с. XI]. Чевкин, выработав в 1840 г. вместе с Мурчисоном план предстоящего путешествия, сделал потом все необходимые распоряжения, снесся с местными властями губерний, какие приходилось посетить Мурчисону с его спутниками [7, с. 12]. Программа пребывания была разработана штабом Корпуса горных инженеров, и письма об оказании содействия экспедиции Мурчисона были направлены во все пункты следования [9]. Важную информацию, в том числе геологические карты и описания разрезов, а также неоценимую помощь в путешествии предоставляли российские геологи — офицеры Корпуса горных инженеров [1–2, 5–8]. Как писал Мурчисон в первом отчете об экспедиции, Его Величество ГОСУДАРЪ ИМПЕРАТОР оказал нам такой милостивый прием, все горное ведомство оказало нам столько пособий, а русские, с которыми мы имели сношения во время нашего путешествия, оказали нам такое гостеприимство, что мы истинно счастливы, почитая себя преданными пользам вашего великого народа и употребляя все усилия для успехов естественной истории России. <...> Труд наш был весьма облегчен благоразумными мерами Горного начальства. Нам были представлены геологические, минералогические и технические карты, и опытнейшие офицеры помогали нам усердно и дельно. Совершенно знакомые с характером окрестных горных пород, они весьма сократили наш труд [10, с. 145–146, 148]. С российской стороны к экспедиции были прикомандированы и приняли в ней участие молодые геологи: граф А. А. фон Кейзерлинг и Н. И. Кокшаров. Основной задачей французского палеонтолога де Вернейля было определение ископаемой фауны. Следует отметить, что успех экспедиции был обусловлен также и тем, что Европейская Россия к тому времени уже не была белым пятном в геологическом отношении. Отложения, названные в будущем пермскими, описывали и картировали российские геологи А. И. Оливьери [11], Г. П. Гельмерсен [12] и др., они сравнивали их с красным лежнем, цехштейном или пестрым песчаником Центральной Европы. В 1841 г. были опубликованы первые геологические карты всей территории Европейской России с краткими комментариями, и Мурчисон имел возможность ознакомиться с ними [3, 5–6, 12].

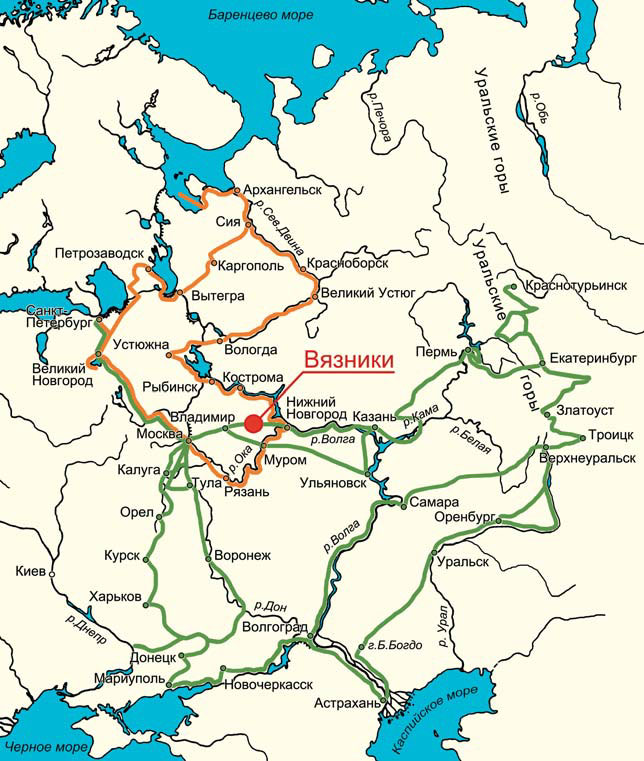

Долгий путь экспедиции Мурчисона в России

Мурчисон проявил недюжинную работоспособность, организаторский талант, глубокое знание геологии и настоящее научное чутье, благодаря чему за два года участниками экспедиции была проделана огромная и скрупулезная исследовательская работа. Нельзя не удивляться, каким образом он мог достигнуть столь грандиозных результатов в такое короткое время. Только глубокие познания, опытность, энергия и любовь к науке могли привести задуманное предприятие к столь блистательному окончанию [13, с. 58], — отмечал впоследствии Кокшаров. Мурчисон был основательно экипирован для путешествия по России и для полевых геологических исследований: его багаж включал собственный молоток, компас и угломер, карты, записные книжки, бумагу, красный ящик для камней, саквояж, рюкзак, сумку, зонтик, плащ, шляпу и коробку для нее, сапоги, подбитые гвоздями, несколько смен одежды (от повседневно-полевой до предназначенной для официальных визитов, включая парадный мундир со шпагой), складную железную кровать с постелью, курительные трубки и несколько ящиков хорошего вина и сигар, а также такую новинку, как консервированные супы из Лондона [3]. Сэр Родерик и в экспедиции оставался настоящим джентльменом: Всегда одетый во время путешествия с особенной опрятностью (хотя часто должен был действовать молотком, разбивая камни), он неизменно носил на шее лорнет с привешенной к нему лупой и серебряным карандашом, которым записывал в свою записную книжку все виденное и слышанное [7, с. 13]. Ученый быстро схватывал основные черты геологического строения местности, переходя от одной точки наблюдения к другой, делая детальные записи и зарисовки в полевом дневнике [9]. Он начинал работать в поле с 6 часов утра, с рассветом, и продолжал дотемна. Мурчисон всегда шутил, утверждая, что геолог может ночью работать так же хорошо, как и днем, так как горные породы издают три хорошо выраженных характерных звука при ударе молотком: «пиф», «пафф» и «пуфф». Первый из них обозначает твердые кристаллические породы, второй — песчаники, а третий — глины [6, 9]. За день Мурчисон со своими спутниками проезжал большие расстояния в легкой коляске галопом со скоростью до 20 км/ч по почтовым трактам и шоссе или временами с трудом пробирался по бездорожью, проводя при этом геологические изыскания и наблюдения [5, 6, 9]. Ночевать приходилось где придется: на почтовых станциях, в гостиницах, в избах крестьян, в домах священников или в усадьбах помещиков [9]. Мурчисон по достоинству оценил наших комаров; иногда их было так много, что они даже оставались и засыхали между страниц полевых дневников — картина, знакомая, наверное, любому геологу в России. Но положительных впечатлений было гораздо больше: Одним из самых приятных моментов путешествия была роскошь чаепития, особенно после долгой, жаркой и пыльной дороги усесться в трактире и потягивать чай с бесконечно более тонким ароматом, чем у Императора Поднебесной [9, p. 297].

В 1840 г. экспедиционные работы, длившиеся два с половиной месяца, Мурчисон со своими спутниками начал с обследования окрестностей Санкт-Петербурга. Затем они совершили круговой маршрут через северные губернии Европейской России до Белого моря, посетили берега Северной Двины, Сухоны, Верхней Волги и Оки, исследовали часть центральных губерний и вернулись в столицу. Двигаясь от Архангельска вверх по Северной Двине, участники экспедиции на участке от Красноборска до Великого Устюга впервые увидели отложения, отнесенные впоследствии к пермской системе (мергеля, гипсы, глины и песчаники), но не смогли тогда определить их возраст, в том числе из-за отсутствия находок окаменелостей. На Верхней Волге, по берегам реки от Кинешмы до Юрьевца, они впервые встретили триасовые отложения и сразу отметили, что они сходны по литологии с отложениями кейпера (позднего триаса Германии), хотя не нашли в них органических остатков [3, 10].

1841 г. оказался самым продуктивным и важным для Мурчисона и его экспедиции. За пять месяцев они, временами разделяясь на две партии, проехали от Санкт-Петербурга до Москвы, где осмотрели ее окрестности, затем через центральные и восточные губернии добрались до Урала. Подробно обследовав геологическое строение Приуралья и Уральских гор, проехали в южные губернии, где в первую очередь изучили Донецкий бассейн на предмет поисков местонахождений угля, а также триасовые отложения г. Большое Богдо, и через Москву вернулись в Санкт-Петербург [3, 5, 6, 9, 10]. Этот сложный и продолжительный круговой маршрут составил более 20 тыс. км. Именно изучение Приуралья утвердило Мурчисона в необходимости выделения новой пермской системы, так как здесь пермские отложения наиболее широко распространены и представлены в самых полных и палеонтологически хорошо охарактеризованных геологических разрезах. Таким был самый важный результат всей экспедиции. Но впервые в 1841 г. Мурчисон увидел обнажения пермских пород в Вязниках.

Небольшой городок Вязники

Весной 1841 г., после обследования подмосковного каменноугольного бассейна, экспедиция разделилась: Вернейль и Кейзерлинг отправились через Пензу на Симбирск, а Мурчисон с Кокшаровым — через Нижний Новгород на Казань [3–6]. 29 мая (17 по старому стилю) путешественники выехали из Москвы. Утром 30(18) мая, в воскресенье на Троицу, в половине пятого утра они доехали до Владимира и осмотрели его древние церкви, отметив в слагающих их блоках известняка присутствие каменноугольных брахиопод. Двигаясь дальше и переехав р. Клязьму, Мурчисон с Кокшаровым прошли несколько верст маршрутом по ее берегам в окрестностях г. Коврова, заросшим подобно джунглям. А затем их, прямо как они были — грязными, измазанными в глине с берегов Клязьмы, местный помещик М. Воинов неожиданно гостеприимно пригласил на праздничный обед в с. Русино. После званого обеда в обществе местного дворянства они обследовали каменоломню каменноугольных известняков у с. Великова, после чего выехали на новое шоссе, проложенное до Нижнего Новгорода и поздно вечером остановились в с. Павловском, за 40 км до Вязников, в усадьбе не названного в дневниках по имени помещика [3–4]. В Вязники Мурчисон с Кокшаровым прибыли утром на следующий день и провели там обстоятельные геологические наблюдения. Затем они отправились далее по почтовому тракту и осмотрели местность от Вязников до Гороховца, а потом пересекли Оку, заночевав поздно вечером того же дня на ее восточном берегу в г. Горбатове. А 1 июня (20 мая), выехав в половине пятого утра из Горбатова и проведя геологические наблюдения вдоль Оки, путешественники добрались к полудню до Нижнего Новгорода.

Город Вязники и его окрестности, фрагмент топографической карты Владимирской губернии, лист 5-III (масштаб: 2 версты в одном дюйме), составленной под руководством А. И. Менде, 1850 г. Красным квадратом обозначено положение дома Сизякова, крестиком — Крестовоздвиженской церкви, кружком — обнажения в обрыве коренного берега р. Клязьмы (современная смотровая площадка «Венец»)

В Вязниках Мурчисону с Кокшаровым понравилось. В своем полевом дневнике Мурчисон записал: Вязники — довольно маленький городок, с очень хорошей гостиницей «Нижегородская» [в оригинале написано: Viasniki is a pretty small town, with a very good (Russian) gastinitza or inn, the Nijny Gorodskaya. — А.С.]. Город расположен у основания красных аллювиальных и делювиальных холмов, на равнине, от которой отступила река [3, p. 184]. Мурчисон, очевидно, останавливался в этой гостинице в Вязниках 31(19) мая, так как в краткой записи явно отражены личные впечатления от ее посещения (он по-разному оценивал места своих ночевок и остановок, временами весьма иронично и критично). После сорокакилометрового перегона по шоссе от села, где они ночевали, путешественники остановились на какое-то время в «Нижегородской», расположенной на их пути при въезде в город, — вероятно, для того, чтобы попить чаю и передохнуть перед геологическим маршрутом, может быть, поменять лошадей. Их, очевидно, приняли очень хорошо, сама гостиница весьма понравилась, поэтому и оценка была столь превосходна. Где же останавливались Мурчисон и Кокшаров в Вязниках? Ведь гостиница с названием «Нижегородская» нигде в исторических материалах не встречается.

Вот как передает похожие весенние впечатления русский писатель М. В. Авдеев: Рано утром на третий день мы спустились по крутой горе и очутились в Вязниках. Вязники — очень порядочный уездный город, лежащий под горою, скат которой густо усеян яблонями, бывшими уж в цвету. В Вязниках есть изрядная гостиница, помещенная в большом каменном доме. Гостиница эта замечательна не отделкой своей в купеческом вкусе с расписанным потолком и картинами, деланными, кажется, одной с потолком кистью, но тем, что в ней есть очень хорошие сафьянные диваны на пружинах — вещь, которая единожды встречается в гостиницах всего моего двухтысячеверстного пути. Она замечательна еще тем, что спросите ли вы себе чаю или обед, прежде, нежели исполнять по возможности ваши требования, вам предложат непременно купить русского холста — точно так, как в Кёльне ко всему подадут бутылку одеколона. Мы напились чаю и ожидали, пока труба кондуктора возвестит отъезд2.

Здесь, очевидно, идет речь о доме купца Сизякова, где располагалась лучшая и самая известная в Вязниках гостиница. И единственная во время посещения Мурчисоном Вязников и даже до середины XIX в., так как в описании города 1852 г. упомянуты 10 постоялых дворов и только одна гостиница. Вторая гостиница была устроена позднее в доме купца В. Алексеева, строительство которого было начато лишь в 1842 г.3

Дом Сизяковых с флигелем в XIX в. Рисунок Л. И. Аносова (Обидин Д. А. История семьи Сизяковых: Публикация воспоминаний Н. А. Сизякова. Гл. 2: Отец // Маяк: Вязниковская общественно-политическая газета. 1993, 25 августа. С. 2)

Сизяковы — одна из наиболее известных и внесших большой вклад в развитие Вязников купеческих династий. Первый книжный магазин, первое местное издательство, первый телеграф (в собственном доме), первую электростанцию (на территории своей усадьбы в перестроенном флигеле) и первый кинотеатр в городе и многое другое организовали и открыли Сизяковы. Родоначальником семьи Сизяковых был Иван Сизяков, живший в конце XVIII в. В 1796 г. он получил участок земли, на котором построил каменный дом. На улице Новой это был один из первых домов, упомянутых в обывательской книге 1799 г. Затем дом перешел к сыну Ивана — Михаилу Ивановичу Сизякову, почетному гражданину города Вязники. В описании 1851 г. отмечен каменный одноэтажный дом мерою по улице 8 саж[ень], по двору — 5 саж., с улицы флигель каменный длиною 5 саж., шириною 3 саж., на дворе два сарая, погреб, амбар, по проулку изба, погреб, амбар, баня4. В этом доме и была размещена первая в городе гостиница — наверное, лучшая по дороге из Москвы в Нижний Новгород.

В 1833 г. началась прокладка Московско-Нижегородского шоссе. В Вязниках оно прошло по улице Новой, переименованной с того времени в Шоссейную (ныне улица Советская), ставшей центральной улицей города. Обозы с товарами и лихие тройки с седоками тянулись и катили через Вязники в течение всего года, оживляя жизнь и торговлю в городе. Гостиница на пути из Москвы в Нижний Новгород на въезде в город стала самым удобным местом для остановки состоятельных и культурных проезжих.

Дом Сизяковых на ул. Шоссейной в начале XX в. (каменный одноэтажный дом с шестью окнами). Слева перед домом два здания первой вязниковской электростанции на территории усадьбы Сизяковых — старое в перестроенном одноэтажном флигеле и новое, более высокое, на переднем плане (Путешествие в Гороховец. Губерния в старой открытке / Авт.-сост. В. П. Машковцев. Владимир, 2003. С. 83). Фото Ф. В. Колесова

Через город проезжало много известных писателей и общественных деятелей: в 1833 г. A. С. Пушкин по дороге в Оренбург, немного позже здесь бывали также Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский, В. А. Соллогуб, К. Д. Ушинский. Несколько раз подолгу жил в Вязниках Н. А. Некрасов (впервые в 1853 г.). Он всегда останавливался в гостинице у М. И. Сизякова, где ему нравилась не только обстановка, но и сам хозяин — человек просвещенный и прогрессивный. Некрасов написал здесь свой роман «Тонкий человек» и другие произведения. Цветению вязниковских вишен весной посвящены строки его стихотворения «Зеленый шум»5:

Как молоком облитые

Стоят сады вишневые

Тихохонько шумят!6

Пребывание Некрасова в Вязниках отмечено памятной табличкой на доме Сизяковых, (ныне улица Советская, 36/2): «В этом доме в 1861 г. жил поэт-демократ Н. А. Некрасов». К сожалению, первоначальный облик дома был в советское время сильно искажен достройкой второго деревянного этажа и частичной перепланировкой. От роскошных интерьеров, которыми любовались путешественники в середине XIX в., ничего не сохранилось.

Можно со всей уверенность полагать, что Мурчисон с Кокшаровым наверняка останавливались в Вязниках в гостинице в доме Сизяковых и, может быть, общались с Михаилом Ивановичем. Они, очевидно, выбрали лучшее место для остановки — не постоялый двор, а именно единственную в городе и весьма комфортабельную гостиницу, на что однозначно указывает упоминание в полевом дневнике русского слова «gastinitza». Вероятно, Мурчисон назвал эту гостиницу «Нижегородской» потому, что она располагалась на Шоссейной улице, части шоссе Москва — Нижний Новгород.

Дом Сизяковых в настоящее время — д. 36/2, расположенный на углу улиц Советской и Симонова; слева от дома по улице Советской находится перестроенный флигель — здание первой электростанции. Фото Е. А. Сенниковой

Геологические наблюдения экспедиции Мурчисона в Вязниках

В Вязниках Мурчисон и Кокшаров впервые в 1841 г. увидели те отложения, которые позднее будут выделены в качестве пермской системы, а их описание легло в основу характеристики ее верхнего отдела. Таким образом, район Вязников следует относить к типовому региону данной системы.

Страница из полевого дневника Мурчисона с зарисовкой и описанием геологического разреза у г. Вязники [4]

В полевом дневнике Мурчисон приводит подробное описание и зарисовку разреза пермских отложений в Вязниках у нового шоссе и в овраге возле церкви на возвышенности [4, p. 316]. Он выделил сверху вниз шесть слоев (a–f): a — красноватая на поверхности размыва порода с глыбами гранита и кварцита, b — рыхлый красный и коричневато-фиолетовый и пятнистый темный известковистый песок, с — желтоватые пески и мергели, d — кроваво-красный несцементированный песок или рыхлый песчаник, e — красные и зеленоватые мергели с раковистым изломом, тонкослоистые, f — мергели с мелкими включениями. Слой а, вероятно, — четвертичные суглинки, а слои b–f — пермские континентальные отложения. В мергелях были обнаружены многочисленные остракоды (Cypris) и редкая чешуя рыб.

Уже в первом отчете об экспедиции [10, 14] Мурчисон выделил новую пермскую систему. Вышележащие красноцветные отложения (в том числе в Вязниках) он очень предположительно отнес к триасу [4, 14] и отметил: В красных осадках... мы не нашли других органических остатков, кроме дурно сохранившихся маленьких Cypris и Bivalve [14, с. 163]. Упомянутые здесь Cypris — это остракоды, а Bivalve (Modiolae в английском варианте статьи) — двустворчатые моллюски.

В следующей статье [15] Мурчисон склоняется к тому, что толща красных песчаников, мергелей в Вязниках принадлежит скорее к верхам пермской, чем к триасовой системе. Об этих отложениях написано: Авторы смогли обнаружить какие-либо следы окаменелостей только в Вязниках на Клязьме, а именно крошечных Cypridae вместе с сильно сплющенными Cyclades в кроваво-красных мергелях [15, p. 727]. Упомянутые здесь Cypridae — остракоды, а Cyclades — двустворчатые моллюски.

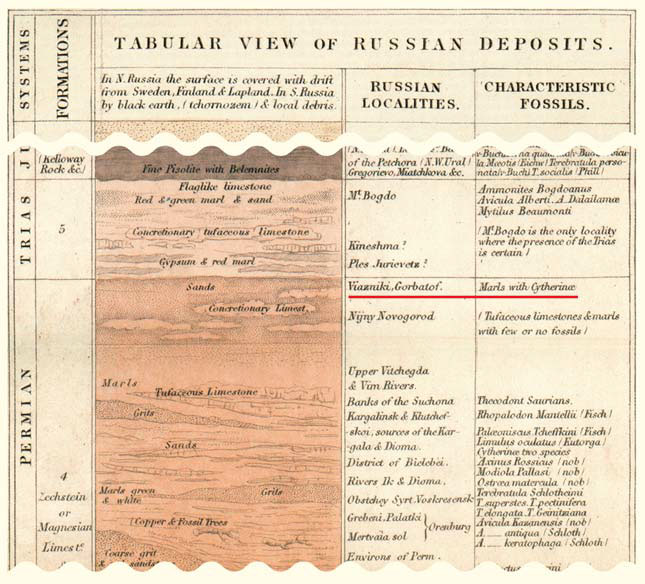

В книге «Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского» Мурчисон отнес пестроцветные отложения у Вязников к пермской системе. Вот что он о них написал: Около Вязников на реке Клязьме и в рытвинах, лежащих восточнее этого города, усматривается ясное обнажение рухляков, иногда слегка слюдистых и песчанистых, с другими слоями светло-красного и зеленого цветов, тонкослоистых, прикрытых рыхлыми песками, кровяно-красного цвета, переходящими в песчаники, желтые пески и рухляки, и пестрый, сильно известковистый крупнозернистый песчаник. В испещренных, светло-красного цвета рухляках, расположенных у средины обнажения и в одном овраге к северу от большой почтовой дороги, мы открыли изобильное скопление микроскопических ракообразных животных, приближающихся к Cytherinae, в сопровождении мелких, плоских двучерепных раковин, имеющих общее очертание Cyclas [2, с. 668]. Следует отметить, что в первом предложении переведено «в рытвинах», хотя в английском тексте книги [1, p. 182] стоит «in the ravines», т.е. в оврагах. В последнем предложении переведено «у середины обнажения», хотя в английском тексте книги стоит «towards the middle of the cliff», т.е. в данном контексте — у середины крутого обрыва. «Рухляки» в русском переводе соответствуют мергелям (marls) в английском тексте. Рухляк — старый, не используемый ныне геологический термин, обозначающий мергель или плотную известковистую непластичную оскольчатую глину, аргиллит или алевролит. Упомянутые в тексте «Cytherinae» — это остракоды, а «двучерепные раковины Cyclas» — двустворчатые моллюски. Судя по описаниям Мурчисона, все органические остатки были найдены ими в самых верхних пермских отложениях, для которых как раз характерны многочисленные остракоды, двустворчатые моллюски и чешуя рыб. Обсуждая стратиграфическое положение описываемых в Вязниках отложений, Мурчисон написал: Мы более склонны рассматривать эти испещренные пески и рухляки... частью пермской системы [2, с. 670]. И в основном справедливо замечает, что они являются терминальнопермскими, так как эта группа покоится над цехштейном [2, с. 669] (позднепермскими слоями Германии) и ниже триасовых отложений. На геологической карте Европейской России и Урала Вязники правильно показаны на территории распространения пермских отложений, но в краевой части. На сводном геологическом профиле при геологической карте Мурчисон помещает вязниковские отложения в самых верхах пермской системы, выше известняков, мергелей и песков, обнажающихся в Нижнем Новгороде и по Средней Волге, и ниже предположительно относимой к триасу пестроцветной толщи, выходящей на дневную поверхность на Верхней Волге у Плёса и Юрьевца, а также триасовых отложений г. Большое Богдо (единственных достоверно триасовых отложений, известных в России к тому времени) [1–2, 4].

Мурчисон с Кокшаровым исследовали обнажения в Вязниках и к востоку от города — в дорожных выемках вдоль недавно построенного шоссе, в оврагах между шоссе и рекой и в обрыве высокого коренного берега Клязьмы. Последнее обнажение, вероятно, было наиболее полным и послужило основой для описания разреза. В этом же обнажении ими были найдены органические остатки: остракоды, двустворчатые моллюски и чешуя рыб [1, 2]. Полагаю, что это могло быть обнажение в обрыве правого высокого коренного берега Клязьмы и в овраге под смотровой площадкой «Венец», расположенной на современной восточной окраине Вязников в районе Толмачево. Такое предположение основано на том, что обнажения, обследованные Мурчисоном, находились около города и восточнее него на берегу Клязьмы, в обрыве и в оврагах. Подтверждает это и зарисовка в полевом дневнике ученого, на которой русло реки находится прямо под обнажением. А в районе Вязников Клязьма подходит к коренному берегу только у «Венца». В то же время прямо над этим обнажением нет церкви, указанной в полевом дневнике. Однако рядом с шоссе в районе Толмачево над высоким коренным бортом долины р. Клязьмы на водораздельном плато стоит Крестовоздвиженская церковь 1794 г. постройки. В первой половине XIX в. она была кладбищенской и находилась за восточной окраиной города. От этой церкви до смотровой площадки «Венец» всего лишь немногим более километра. В середине XIX в. Толмачево было пригородной деревней. Выезжая из города вверх по шоссе, Мурчисон, очевидно, не мог не заметить эту церковь и использовал ее как ориентир в своих записях и на рисунке, обобщенно показывающем геологическое строение восточной окраины Вязников и местности к востоку от нее.

Крестовоздвиженская церковь в Вязниках (Путешествие в Гороховец. Губерния в старой открытке / Авт.-сост. В. П. Машковцев. Владимир, 2003. С. 65). Фото И. К. Козина

В пользу того, что Мурчисон описывал обнажение под современной смотровой площадкой в Толмачево, свидетельствует и следующий факт. В конце XIX в., спустя полвека, для создания общей геологической карты России по заданию Геологического комитета проводилась геологическая съемка района низовьев Клязьмы под руководством Н. М. Сибирцева. В ходе работ он описал единственное хорошее обнажение в районе Вязников: где почти тотчас ниже города Клязьма подходит вплотную к высокому берегу и подмывает его [16, с. 99]. В районе Вязников, как я уже отмечал, подобное наблюдается только под современной смотровой площадкой «Венец». Кроме того, в характеристике разреза Сибирцев упоминает, что еще Мурчисоном в местных песчаниках и конгломератах было указано присутствие цитерин Estheria sp. и Bairdia sp., попадаются также чешуйки Palaeoniscus [16, с. 99]. В настоящее время это обнажение сильно заросло.

Отправившись дальше на восток по шоссе на Нижний Новгород, Мурчисон отметил, что водораздельное плато между Клязьмой и Окой сложено теми же пестроцветными позднепермскими отложениями, что и в изученных ими обнажениях у восточной окраины Вязников, и протягивается до Гороховца, за которым это плато выполаживается. На участке от Горбатова до Нижнего Новгорода по правому высокому коренному берегу Оки исследователи наблюдали все ту же мощную пачку пестроцветных позднепермских пород, только с большим количеством слоев гипса (особенно у с. Новинки) [3]. Таким образом, они правильно распознали геологическое строение низовьев Клязьмы и Оки, исходя из подробно изученных ими пермских обнажений в Вязниках.

Для полноты картины нельзя не добавить последний штрих. Вязниковские позднепермские отложения, довольно однообразные и бедные органическими остатками, были запечатлены не только в полевых дневниках или публикациях по результатам экспедиции Мурчисона, но и в шутливой песенке на французском языке, сложенной и напеваемой Кокшаровым летом 1841 г. во время их путешествия [3, p. 190–191]:

Вязниковский новый красный песчаник

Продолжается по Оке до Нижнего,

По Волге до Васильсурска,

И снова до Чебоксар!

Когда эта песня закончится?

Может быть, даже не в Казани.

Припев:

Новый красный песчаник! Ах, какая скука!

Я заплатил бы тысячу луидоров,

Чтобы никогда больше в своей жизни не увидеть

Новый красный песчаник Татарии!

Основные результаты экспедиции Мурчисона

Трудно переоценить значение геологической экспедиции по Европейской России и Уралу под руководством Мурчисона, где проявились лучшие его качества как выдающегося ученого и талантливого руководителя и организатора. Эта экспедиция стала ярким примером плодотворного международного научного сотрудничества и британско-российских научных связей в области геологии [3, 5, 8, 9, 17]. Следует отметить, что блестящий успех был обусловлен не только высоким профессионализмом и личным талантом участников экспедиции, но также и хорошо организованной государственной поддержкой и обеспечением ее работы. Всего за два полевых сезона 1840–1841 гг. было проведено геологическое изучение значительной части всей Европейской России и Урала.

В результате экспедиции были получены новые важные данные и обобщены все достижения первого этапа геологического изучения Европейской России в начале XIX в., создан первый монументальный, грандиозный научный труд, посвященный данной теме, — «Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского» и одна из первых и наиболее детальных геологических карт. В этой сводке впервые систематически изложена стратиграфия всей Европейской России, обоснованная тщательным палеонтологическим анализом и иллюстрированная описанием конкретных разрезов геологических систем и горизонтов.

И главным результатом проведенных исследований стало выделение на территории нашей страны новой геологической системы, расположенной выше каменноугольной и ниже триасовой и отличающейся от них как по характеру пород, так и, что самое важное, по набору и характеру органических остатков — по флоре и фауне. Мурчисон подчеркивал, что основой для выделенной новой геологической системы была палеонтологическая, а не литологическая характеристика: Вся эта группа характеризуется одним и тем же первообразом животной и растительной жизни [2, с. 575]. Этой обширной системе песчаников, глин, известняков, мергелей, гипса и соли к востоку, развитой на обширной территории, которая раскинулась от Волги в Вятской, Пермской, Оренбургской и других губерниях, Мурчисон дал название «пермская». Он сравнивал ее с мертвым красным лежнем и цехштейном Германии и новым красным песчаником Англии, но отметил, что эту новую систему невозможно положительно отнести к тому или другому из немецких разделений ни по окаменелостям, ни по природе пород. Обширная степень развития ее в России заставляет нас почитать ее лучшим или истинным образцом осадков этой эпохи, рассеянных там и сям отдельно в Европе. Вот почему мы предлагаем имя Пермской системы, потому что оно лучше старых названий [10, с. 157]. Эти пласты достаточно отличительны и могут установить особую, самобытную систему, сближенную с одной стороны с толщами каменноугольными, но с другой стороны вовсе не зависящую от триаса, мы решились обозначить их особым наименованием; оно имеет географический корень и происходит от древнего царства Биармии, или Пермии, в пределах и смежности которого собраны были очевидные доказательства их самостоятельности [2, с. 575].

Видимо, идея новой пермской системы так захватила его, что в капитальном труде даже нет главы или раздела, посвященного триасу [1–2]. Триасовый (а именно среднетриасовый, соответствующий раковинному известняку Центральной Европы) возраст отложений достоверно был установлен по остаткам морских беспозвоночных только для горы Большое Богдо в Прикаспии [1–2, 14]: Мы весьма склонны присоединиться к мнению фон Буха, то есть признавать окончательно эти известковые пласты если не соответствующими раковинному известняку, то по крайней мере близко подходящими к этому возрасту [2, с. 703].

Относительно выделенной им мощной пестроцветной толщи, развитой в Вологодской и Костромской губерниях, палеонтологически не охарактеризованной, Мурчисон выразился очень осторожно. В первой публикации [14] он весьма предположительно относил ее к триасу: В красных осадках, занимающих обширный бассейн губерний Вологодской и Нижегородской, мы не нашли других органических остатков, кроме дурно сохранившихся маленьких Cypris и Bivalve, но, судя по толщине осадков, их распределению и минералогическим признакам, нам кажется, что они будут некогда сравнены с немецким триасом (Trias) [14, с. 163]. В следующей статье Мурчисон помещал эту толщу между достоверно пермскими (палеонтологически охарактеризованными) и юрскими отложениями, склоняясь к тому, что это могут быть верхи пермской системы: Авторы не решаются провести какое-либо разделение между пермскими отложениями и этими красными и зелеными песчаниками, глинами, мергелями и туфогенными известняками, которые занимают центральные части большой впадины, описанной выше. Еще меньше они могут строго отождествлять их с пестрым песчаником, новым красным песчаником или триасом Западной Европы. Пермские породы с их своеобразными окаменелостями наблюдаются вблизи Свияжска, на западе от Казани, под красными и зелеными мергелями и глинистыми известняками, которые простираются на обширной территории у Нижнего Новгорода, Юрьевца и Вязников на западе и до Тотьмы и Устюга на севере. Ни в одной части этого региона авторами не было обнаружено каких-либо окаменелостей, типичных для пермского периода [15, p. 727]. Наконец, в завершающем капитальном труде «Геологическое описание Европейской России» [1–2] он приходит скорее к мнению о ее пермском, точнее, позднепермском возрасте и полагает, что она завершает пермскую систему: Установивши главные отличительные признаки этих рухляковых осадков, становится весьма ясным, хотя они лежат выше пластов, содержащих окаменелости свойственные цехштейну, но сходствуя положением и минеральным характером с другими членами пермской системы, они не могут быть строго отделены от них. Мы не имеем никаких подтверждений, которые бы доказывали, что описываемые теперь толщи составляют часть триаса Европы или могут быть сравниваемы с новым красным песчаником островов Британских. Я думаю, мы будем действовать в духе наблюдателей осторожных и осмотрительных, согласившись придать толщам, составляющим предмет настоящего суждения, название верхнего красного песчаника, «Upper Red Sandstone», рассматривая их обильною и мощною покрышею системы пермской. Если будут найдены впоследствии окаменелости, которые сблизят часть этих осадков с системою пермскою или триасом, настоящий образ мыслей наших нисколько не противоречит этому, ибо теперь мы довольствуемся положительным замечанием, что эта группа покоится над цехштейном. Прекращая толки об этом предмете, должны сознаться окончательно, что мы более склонны рассматривать эти испещренные пески и рухляки частью пермской системы [2, с. 668–670]. В то же время на сводном геологическом профиле при геологической карте Европейской России и Урала Мурчисон предположительно помещает пестроцветные отложения у Плёса и Юрьевца на Верхней Волге в низах триасовой системы, что нашло в дальнейшем блестящее подтверждение. Надо заметить, что вопрос о пермском или триасовом возрасте отдельных частей этой мощной и широко распространенной на территории Европейской России пестроцветной («пермо-триасовой») толщи оставался спорным на протяжении всего XIX в., пока не разрешился благодаря палеонтологическим открытиям — многочисленным находкам остатков руководящих пермских и триасовых позвоночных в конце XIX и начале XX в.

Фрагмент сводного геологического профиля Европейской России и Урала [1, pl. 6]. Показано стратиграфическое положение пестроцветных отложений в районе Вязников, — непосредственно ниже границы перми и триаса. Название «Вязники» на английском языке подчеркнуто красной линией

Выводы, полученные при геологическом изучении Европейской России, касались и чисто практических вопросов. Мурчисон подчеркивал: Россия нуждается в правильно учрежденных внутренних разведках, и ни для одной страны открытия геологические не составляют столь существенной важности [2, с. XXIII], так как необходимое условие прогрессивного развития страны — это поиски и разведка местонахождений полезных ископаемых, использование минеральных ресурсов. С учетом английского опыта ученый дал ценные рекомендации по перспективам поиска и добычи угля для нужд промышленности в обследованных экспедицией Московско-Тульском и Донецком каменноугольных бассейнах [1–3, 10, 14], подчеркнув их важность для будущего: Донецкий край есть представляющий в своих многочисленных пластах горючий материал, полезный для металлургии, и с той минуты, как ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР обратит на него свое внимание и удостоит поощрить заведения, управляемые людьми опытными, этот край сделается великим центром народной промышленности [10, с. 155]. С разработкой и использованием угля Мурчисон связывал и необходимость строительства железных дорог в России. Всем этим он серьезно поддержал намерения и планы Николая I по развитию и модернизации страны наперекор возражениям и оппозиции некоторых министров из тогдашнего русского правительства [2–3, 9]. Результаты экспедиции Мурчисона послужили основой для последующих этапов геологического изучения и освоения России [5].

Заслуги исследователя были достойно оценены: в 1841 г. он получил орден Святой Анны 2-й степени [3, 8] а в 1845 г. был избран ординарным членом Санкт-Петербургской академии наук, что стало уникальным исключением для иностранного ученого. 24 октября 1845 г. Николай I Указом Правительствующему сенату от 21 сентября за особые заслуги в области геологических изысканий на территории России, обогативших страну новыми открытиями, повелел предоставить Р. И. Мурчисону права и преимущества ординарного академика и считать его на действительной службе при Академии наук [8, с. 93]. Благодаря ученому специальность «геология» вошла в список дисциплин Императорской Санкт-Петербургской академии наук [8].

Российская экспедиция Мурчисона имела широкий резонанс и в Великобритании. Его достижения получили высокую оценку: в 1846 г. исследователь был возведен в рыцарское звание (рыцарь-командор ордена Бани), в 1866 г. он получил титул баронета. В 1855 г. Мурчисон занял пост директора Геологической службы Соединенного Королевства, также он избирался президентом Геологического общества Лондона (1831–1833 и 1841–1843) и Королевского географического общества (1843–1845, 1851–1853 и 1856–1859), удостоился многих почетных званий и медалей [5, 8].

Памятная медаль, выпущенная в честь 150-летия экспедиции Р. И. Мурчисона по России к Международному геологическому конгрессу «Пермская система земного шара», 1991 г. Фото Е. А. Сенниковой

Впечатления, полученные ученым во время экспедиции 1840–1841 гг., оставили неизгладимый след в его душе. Он до конца жизни продолжал поддерживать самые теплые, дружеские отношения с Кокшаровым, с которым, очевидно, наиболее сблизился, путешествуя по России. Во время своих приездов в Англию Кокшаров был с радостью принят британским геологом в его доме в Лондоне: Мурчисон принял меня с открытыми объятиями и познакомил с женой, которая отнеслась ко мне также весьма приветливо [7, с. 509]. И какой радушный прием всегда встречали русские друзья и знакомые Мурчисона, когда, приезжая в Лондон, являлись в гостеприимный дом под №16 на Бельгрейв-сквере! [18, с. 351]. Мурчисон взял с собой Кокшарова в геологическую экскурсию по Ирландии, всячески помогал ему в научной работе в Британии, познакомил с английскими учеными, а также ввел его в светское общество. Их переписка продолжалась на протяжении всей жизни [5, 7, 13]. Во время экспедиции Мурчисон проникся глубокой симпатией к России и русскому народу [1–2, 7, 9, 19, 20]. Гостеприимство и доброта, которую он испытывал даже в самых диких уголках империи, наполнили его глубоким чувством привязанности к России и русским [9, 13, 19, 20]. Ученый отмечает бодрость, сообразительность, честность и желание помочь простых крестьян, а также интеллигентность и вежливость чиновников. В статье, посвященной памяти Р. И. Мурчисона, Г. П. Гельмерсен написал: Радушное гостеприимство и бескорыстное содействие, которые он нашел во всех классах общества, глубоко запечатлелись в его памяти, и навсегда осталось в его душе чувство глубокой благодарности [18, с. 351]. Его оценка Российской империи оставалась всегда почти восторженной [9]. Мурчисон отмечал: Отличительная черта народного характера русского — твердая воля, не знающая никаких преград... на все нетерпеливые возгласы путешественников «вперед» всегда был один веселый ответ «можно». Посреди такого народа исчезает и самая мысль о невозможностях и затруднениях. Стояла ли погода сухая или мокрая, знойная или холодная, никогда не было ропота, и «можно!» было единственным отзывом этих необыкновенных людей [2, с. XXIV]. Кокшаров писал: Мурчисон остался верным другом России до последней минуты своей жизни. Он постоянно сохранял чувства искренней приязни и благодарности к стране, в которой он встретил полное радушие и гостеприимство [13, с. 9; 20, с. 259]. И такую глубокую симпатию он сохранил на всю жизнь. Во время Крымской войны Мурчисон даже стал во главе тех немногих англичан, которые решились открыто защищать Россию и считали, что война не отвечает также и интересам Великобритании. Он имел мужество и на словах, и в печати публично выступать против этой войны и против участия в ней Англии, наперекор политике государства и общественному мнению в собственной стране, пытаясь воздействовать на них и изменить. Но его энергичные попытки не увенчались успехом [5–7, 13, 18–20].

***

Россия хранит благодарную память о Родерике Импи Мурчисоне — ему посвящены книги и статьи [5–8, 18, 20–22] и др.], поставлены памятники [22], в 1991 г. широко отмечался 150-летний юбилей его экспедиции и был проведен Международный геологический конгресс «Пермская система земного шара».

Изучение же геологического строения Вязников и окрестностей, в первую очередь пограничных отложений перми и триаса и их фауны и флоры, начатое Мурчисоном, успешно продолжается до сих пор как российскими специалистами, так и международными экспедициями (британско-российской и тремя польско-российскими), давая богатый материал для реконструкции сценария величайшего биотического кризиса в истории Земли на рубеже палеозойской и мезозойской эр. Этот район, начиная со времен экспедиции Мурчисона, оказался ключевым для решения глобальных проблем геологии и палеонтологии.

Автор выражает искреннюю признательность вязниковскому краеведу А. В. Лебедеву за ценную информацию и консультации при написании данной статьи.

Литература

1. Murchison R. I., Verneuil E., Keyserling A. The geology of Russia in Europe and the Ural Mountains. V. 1: Geology. L., 1845.

2. Мурчисон Р. И., Вернель Э., Кейзерлинг А. Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского. Ч. 1. СПб., 1849.

3. Collie M., Diemer J. Murchison’s wanderings in Russia. Nottingham, 2004.

4. Benton M. J., Sennikov A. G., Newell A. J. Murchison’s first sighting of the Permian, at Vyazniki in 1841 // Proceedings of the Geologists Association. 2010; 121(3): 313–318.

5. Шатский Н. С., Яншин А. Л. Портреты геологов. М., 1986.

6. Ваксман С. И. Условный знак — Пермь. Пермь, 1991.

7. Кокшаров Н. И. Воспоминания Николая Ивановича Кокшарова // Русская старина. 1890; 66(4–6): 1–23, 249–270, 505–575.

8. Бессуднова З. А., Малахова И. Г., Минина Е. Л., Хомизури Г. П. Иностранные члены Российской академии наук. XVIII–XXI вв.: Геология и горные науки. М., 2012.

9. Geikie A. Life of Sir Roderick I. Murchison. V. 1. L., 1875.

10. Мурчисон Р. И. Краткий отчет о геологическом путешествии по России в 1841 году. Письмо Г. Мурчисона к Его Сиятельству господину Министру Финансов // Горный журнал. 1841; 4(11–12): 145–160.

11. Оливьери А. И. Геогностическое обозрение некоторых частей берегов реки Оки и других речек, в нее с обеих сторон в губерниях Тамбовской, Нижегородской и Владимирской впадающих // Горный журнал. 1838; 3(9): 301–377.

12. Гельмерсен Г. П. Пояснительные примечания к генеральной карте горных формаций Европейской России // Горный журнал. 1841; 2(4): 29–68.

13. Шафрановский И. И. Николай Иванович Кокшаров. М.; Л., 1964.

14. Мурчисон Р. И. Геологические наблюдения в России. Письмо г. Мурчисона к г. Фишеру фон Вальдгейму // Горный журнал. 1841; 4(11–12): 160–169.

15. Murchison R. I., Verneuil E. de. A second geological survey of Russia in Europe // Proceedings of the Geological Society of London. 1842; 3: 717–730.

16. Сибирцев Н. М. Общая геологическая карта России. Лист 72-й: Владимир, Нижний Новгород, Муром. Геологические исследования в Окско-Клязьминском бассейне // Труды Геологического комитета. 1896. 15(2).

17. Бентон М. Дж., Бриггс Д. Е. Г., Клак Дж. А. и др. Сотрудничество России и Великобритании в палеонтологии: прошлое, настоящее и будущее // Палеонтологический журнал. 2017; (6): 4–29.

18. Гельмерсен Г. П. Сэр Родерик Импей Мурчисон: [Некролог] // Горный журнал. 1872; (2): 340–352.

19. Geikie A. Life of Sir Roderick I. Murchison. V. 2. L., 1875.

20. Радовский М. И. Из переписки Р. Мурчисона с петербургскими академиками // Вопросы истории естествознания и техники. Вып. 1. 1956; 259–265.

21. Ваксман С. И. Вся Земля, или Записки о Родерике Мэрчисоне, короле Пермском, Силурийском и Девонском. Пермь, 2008.

22. Чувашов Б. И. Урал и Екатеринбург глазами иностранца в середине XIX века. Вестник Пермского университета // Геология. 2010; 1(9): 79–89.

23. Портретная галерея русских деятелей: 1864–1865. Т. 2: Сто биографий. СПб., 1869.

1 Здесь и далее перевод с английского А. Г. Сенникова.

2 Авдеев М. В. Поездка на кумыс. Роман и повести Михаила Авдеева. Т. 2. СПб., 1853. С. 341.

3 Тельчаров А. Д. Вязники. М., 1995.

4 Там же. С. 44.

5 Там же.

6 Некрасов Н. А. Избранное. М., 1975. С. 158.

Сэр Родерик Импей Мурчисон. Портрет работы Г. У. Пикерсгилла, 1849 г. Национальная портретная галерея, Лондон