Янтарный край: древнее сокровище в янтаре

Эдуард Мычко

«Природа» №8, 2020

В первой статье, посвященной палеонтологическим находкам на территории Калининградской обл., я намеренно опустил обширную тему, касающуюся главной особенности палеонтологической летописи Янтарного края — сохранности ископаемых остатков в виде инклюзов, т.е. включений, в янтаре. Во второй статье я предлагаю небольшой обзор инклюзов и краткий рассказ о сложностях в понимании происхождения янтаря в свете новых данных. Представлены также и любопытные находки растений в миоценовых отложениях Калининградской обл.

О происхождении балтийского янтаря

Думаю, что большинство читателей знают, что Калининградская обл. чрезвычайно богата запасами янтаря. История поиска «солнечного камня» насчитывает не одно тысячелетие: на янтарь обратили внимание наши далекие предки еще в неолите. В течение столетий и тысячелетий его добывали поиском на пляжах после штормов и вылавливали с помощью сачков непосредственно в море. Лишь в конце XVIII в. были заложены первые шахты, а в начале XX в. перешли на открытый карьерный способ добычи янтаря.

«Солнечный камень» встречается не только в Прибалтике: янтарь и ископаемые смолы широко распространены на планете. Они имеют различный состав и возраст, а их местонахождения объединяются в разные провинции.

Основной ареал особого типа янтаря — сукцинита (его добывают в Калининградской обл.) — это Балтийско-Днепровская янтареносная провинция. Она охватывает территорию Центральной Европы и в виде полосы (длиной около 2 тыс. км и шириной примерно 500 км) протягивается с северо-запада на юго-восток [1]. Однако почти все запасы янтаря в этой провинции сосредоточены в Калининградской обл., на Самбийском п-ове, где они колоссальны.

Проблемы возраста и происхождения балтийского янтаря до сих пор остаются дискуссионными. Многие европейские исследователи [2–6] считали янтарь переотложенным и, следовательно, образованным в более древние времена, чем шло осадконакопление вмещающих его верхнеэоценовых пород прусской свиты. Так, некоторые авторы [5] не исключали образование янтарей на территории Руссо-Скандии в течение позднемеловой эпохи. По их мнению, после этого богатые янтарем отложения были размыты палеогеновым морем, а янтари переотложены вместе с осадками. Советские геологи обратили внимание на возможность выноса янтаря реками и последующего дельтового его захоронения именно в эоценовую эпоху [7–10]. Была предложена гипотеза о полноводной реке Эридан, русло которой располагалось на месте Балтийского моря, а дельта — на территории современной Калининградской обл.

Река Эридан в позднем эоцене на территории Балтийского региона. Условные обозначения: 1 — морские бассейны, 2 — древняя суша, 3 — очертания современной береговой линии, 4 — реки, 5 — янтарные леса

Но предположение о существовании Эридана во времена образования янтаря спорно: по данным некоторых авторов [11], подобная древняя полноводная река, аллювиальные отложения которой встречаются от нынешнего Северного моря и Нидерландов (на западе) до северной части Лапландии, существовала в гораздо более близкую к нам эпоху — в неогене. Существуют разногласия и относительно ситуации в Балтийском регионе в эоцене. Хотя обычно считается, что территория была затоплена водами Субпаратетиса, некоторые исследователи указывают на существование юго-восточной речной дельты, которая зародилась из Руссо-Скандии в конце эоцена и была предшественником неогеновой реки [11].

Многие исследователи, мнение которых разделяю и я, не могут однозначно признать возможность переноса янтарей на сотни или даже тысячи километров из древних лесов континента, поскольку янтареносные толщи осадков накапливались одновременно в разных участках Балтийско-Днепровской янтареносной провинции. Так, например, существуют одновозрастные ровенские месторождения янтаря на северо-западе Украины, существовало (до затопления) и месторождение в Биттерфельде (Саксония-Анхальт). А это значит, что дельта гипотетического Эридана либо была распространена на тысячи квадратных километров, либо подобных рек было много.

Балтийский янтарь очень разнообразен по форме и размерам. Зачастую встречаются первичные образования древней смолы без следов последующего механического воздействия — натеки, капли и сосульки. А это означает, что они не испытали воздействия водных потоков, в отложениях которых находят исключительно окатанные янтари, наподобие гальки. Иногда встречаются очень крупные образцы, вес которых может достигать 10–12 кг! Трудно представить, что отнюдь не горная река была способна переносить такие тяжелые образования, а тем более выносить их вглубь моря.

Изучая янтареносные отложения, исследователи не обнаруживают среди них явных признаков аллювия (речных отложений) или переотложенного с континента материала, такого как валуны и галька. В действительности это типичные морские отложения с богатым фаунистическим комплексом, сформированные в спокойных условиях шельфа. Полагают, что янтареносные отложения, которые называют «голубая земля», формировались на глубинах 20–60 м, а не совсем у берега, и в них встречаются остатки крупных позвоночных, в том числе китов, которые не обитали на мелководье [12]. Эти отложения формировались в так называемую теригенно-глауконитовую стадию осадконакопления в регионе, начавшуюся после продолжительной глауконитово-карбонатной стадии в палеоцене и связанную с трансгрессий морского бассейна в позднем эоцене.

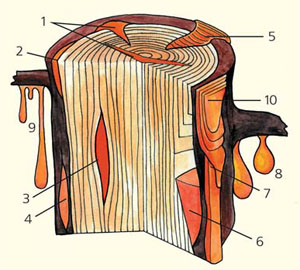

Естественные формы образования янтарей [10]: 1 — линзы внутри ствола, 2 — линзы под корой, 3 — карманы, 4 — линзы в коре, 5 — заполненные раны, 6 — заполненные пустоты, 7 — каплеобразные натеки, 8 — капли, 9 — сосульки, 10 — слойка. Рисунок Ю. В. Кошелевой

Более молодые отложения песков, которые называют «плывун», «белая стена», в том числе песчаников «земли кранта», содержат мелководную фауну и формировались ближе к берегу, чем янтареносные отложения «голубой земли», однако не содержат янтаря в таком количестве.

Некоторые современные авторы [13], как и немецкие исследователи начала XIX в., считают, что никакого переноса янтаря реками с континента не было, а янтарный лес произрастал на обширной приморской равнине в кратковременные регрессии, а позже, благодаря трансгрессии, янтарь из почвы был перезахоронен в морские отложения. Но этому противоречит отсутствие несогласия или перерыва в осадконакоплении между более древними отложениями «дикой земли», янтаря практически не содержащими, и «голубой землей». Нет и других признаков существования в те времена суши в регионе, например погребенных палеопочв. Наблюдается почти непрерывный разрез эоценовых исключительно морских отложений. Поэтому вопрос о месте происхождении янтаря остается открытым.

Вторая загадка — геологический возраст янтаря. Многие могут не согласиться: как такое может быть, если в любой палеонтологической работе, посвященной включениям остатков древних организмов в янтарях Прибалтики, указан геологический возраст этих самих янтарей? На самом деле исследователи, когда говорят о возрасте балтийского сукцинита, зачастую сами этого не понимая, указывают возраст вмещающих отложений. А это не так однозначно.

Сводный геологический разрез эоценовых отложений, вскрытых в Приморском карьере Янтарного комбината. Условные обозначения: 1 — алевриты, 2 — крупнозернистые пески, 3 — мелкозернистые пески, 4 — янтари, 5 — фосфориты, 6 — ожелезненные конкреции

Во-первых, янтарь встречается и в более древних отложениях (например, в алкской свите, которая, по последним данным, имеет нижне-среднеэоценовый возраст), и в более молодых (по некоторым данным, олигоценового возраста). Принято считать, что янтари в «земле кранта», пальвеской свите и олигоценовых песках были вымыты из основного янтареносного слоя «голубой земли» и перезахоронены.

В большинстве палеонтологических работ, посвященных включениям в балтийском янтаре, либо вовсе не указан слой горных пород, из которого происходит образец, либо упоминается «голубая земля», поскольку именно она янтареносна. Но на самом деле большинство находок янтарей с инклюзами происходит из сборов на морском побережье в прибойной зоне, а вовсе не из коренных отложений.

Во-вторых, во многих публикациях традиционно указывается геологический возраст 44 млн лет, что соответствует лютетскому ярусу. Откуда взялась эта дата и почему она не совпадает с возрастом горных пород, к сожалению, мало кто задумывается. А ведь по многочисленным биостратиграфическим данным [14, 15], в основном палинологическим, прусская свита, включающая янтареносную «голубую землю», намного моложе, соответствует верхней части бартонского яруса и всему приабонскому ярусу верхнего эоцена и имеет средний радиоизотопный возраст 35 млн лет. Датировка в 44 млн лет появилась в исследовании С. Рицковского [16] и основана на датировке K-Ar-методом, давшей возрастной диапазон 44,1±1,1 — 47,0±1,5 млн лет, который отвечает лютетскому ярусу. Напомню: давно известно, что K-Ar-датировки по глаукониту часто приводят к «удревнению» возраста исследуемых пород [17].

В-третьих, в самом балтийском янтаре практически нет остатков представителей таких групп ископаемых организмов, по которым можно точно определить геологический возраст. Членистоногие, составляющие подавляющее большинство включений, на эту роль подойти не могут, поскольку их виды (в отличие от родов) отличаются высокой эндемичностью, а местонахождений с подобным комплексом в мире больше нет. Такие маркеры, как споры и пыльца, в балтийском янтаре встречаются довольно редко: по наблюдениям В. Ф. Тарасевич и П. И. Алексеева, доля янтаря с включениями пыльцы составляет менее 1% [18]. Это, скорее всего, связано с тем, что значительная часть янтаря образовалась из смолы, излившейся во внутренние полости дерева: трещины в древесине или смоляные карманы под корой. Кроме того, существуют трудности в изучении пыльцы внутри янтаря, обусловленные тем, что световые лучи ослабляются и искажаются, проходя через смолу. Исследователи все же смогли определить в балтийском янтаре немногочисленную пыльцу родов Nyssa и Magnolia, которые распространены и во вмещающих отложениях «голубой земли» [18]. Поскольку комплекс янтарных палиноморф крайне скуден и пока недостаточно изучен, преждевременно делать выводы о соответствии возраста янтарей и вмещающих их отложений.

Так, ответ на вопрос о возрасте формирования балтийского янтаря неоднозначен и все еще открыт: пока можно достоверно говорить, что он старше 33,9 млн лет (верхняя граница приабонского яруса и эоцена).

Застывший мир в янтаре

О том, что янтарь имеет органическое происхождение и в нем иногда встречаются включения остатков растений и животных, знали еще античные мыслители. Например, древнеримский историк Тацит (середина 50-х — 120 г. н. э.) так писал о балтийских племенах эстах: Они — единственный народ, который на мелких местах моря на берегу собирает янтарь, называемый ими «глезем». Сам же янтарь, как легко можно видеть, не что иное, как сок растений, так как в нем иногда встречаются зверьки и насекомые, заключенные в некогда еще жидкий сок. Очевидно, что эти страны покрыты были пышными лесами, которые, так же как и в таинственных странах Востока, выделяли из себя бальзам и амбру. Лучи низкого солнца изгоняли этот сок, и жидкость капала в море, откуда она бурями выносилась на противоположный берег [19, с. 110].

Включения органики в янтаре называется инклюзами (от includere, лат. — ‘включать’). Чаще всего они встречаются в слоистом янтаре, который формировался при неоднократном выделении смолы на деревьях. В такую смоляную ловушку нередко попадали части разнообразных растений и мелкие животные, в большинстве случаев небольшие членистоногие (насекомые и паукообразные), реже — некрупные позвоночные.

Схема попадания насекомого (наездника) в смоляную ловушку. Рисунок Ю. В. Кошелевой

Инклюзы в балтийском янтаре не редкость, янтарь с включениями составляет около 10% от всего добываемого янтаря.

Инклюз с равноногим ракообразным, вид с вентральной стороны (Музей Мирового океана, Калининград). Фото А. Р. Манукяна

Важно добавить, что инклюзы — это особый тип сохранности ископаемых остатков организмов, при котором сохраняются не только мягкие ткани и объем ископаемого, но и его прижизненная окраска. Поэтому их изучение крайне важно для палеонтологии не только для понимания биоразнообразия прошлого, но и для палеоэкологических и морфологических исследований.

Преобладание членистоногих в янтарях в первую очередь связано с невероятным разнообразием и распространением этого типа животных, а также с небольшими размерами их представителей, благодаря чему они попадали в эти смоляные ловушки и не могли из них выбраться.

Инклюз с равноногим ракообразным, вид с дорсальной стороны (коллекция В. А. Гусакова). Фото В. А. Гусакова

В сукцините встречаются ракообразные — представители равноногих (Isopoda), разноногих (Amphipoda) и ракушковых (Ostracoda). Первые наиболее интересны, ведь сухопутные ракообразные очень редки в ископаемой летописи. Амфиподы, будучи водными и полуводными животными, представлены в янтарях единичными находками. К слову, первая известная науке амфипода в балтийском янтаре была описана еще в 1864 г. Г. Цаддахом [20], о его работах я писал в первой статье. В 2005 г. Д. Кейзер и В. Вайтшат [21] описали находку остракоды рода Cyclocypris, еще одного водного ракообразного из янтаря.

Инклюз с разноногим ракообразным — представителем класса Amphipoda, вид сбоку (коллекция В. А. Гусакова). Фото В. А. Гусакова

Представители другого надкласса членистоногих — многоножки, обитатели лесной подстилки, — в янтарях встречаются намного чаще, чем ракообразные. Среди них широко представлен класс диплопод, включающий до восьми семейств. Представители второго класса многоножек — хилоподы — в «янтарном лесу» были разнообразней и обильней, они обитали от нижних слоев почв до стволов деревьев. Чрезвычайно редки в янтарях инклюзы еще одного класса многоножек — симфил, представители которых были размером в первые миллиметры [22].

Инклюз с двупарноногой многоножкой рода Craspedosoma, самка (коллекция В. А. Гусакова). Фото В. А. Гусакова

Следующая группа членистоногих — паукообразные — встречаются в балтийском янтаре намного чаще, чем многоножки или ракообразные. Пауки — одна из наиболее встречаемых групп: согласно данным польских исследователей [23], их доля составляет около 8% от общего числа включений. Первая фундаментальная работа но ископаемым паукам в янтаре была опубликована в 1854 г. немецким арахнологом К. Л. Кохом и естествоиспытателем Г. К. Берендтом [24]. В настоящее время в балтийском янтаре достоверно обнаружены представители 59 семейств пауков [25], изредка встречаются и удивительные тропические паукообразные — фрины [22].

Инклюз с губоногой многоножкой — представителем класса Chilopoda (коллекция В. А. Гусакова). Фото В. А. Гусакова

Весьма многообразны клещи, представленные десятками различных видов, среди них описаны и хорошо известные иксодовые клещи, а именно вид Ixodes succineus [26].

Помимо перечисленных таксонов паукообразных в инклюзах встречаются представители отрядов сенокосцев, скорпионов, ложноскорпионов и даже сольпуг!

На сегодняшний день из балтийского янтаря описаны представители почти 4 тыс. ископаемых видов членистоногих. В мировой палеонтологической литературе этому вопросу посвящены тысячи публикаций, большая часть таксонов относится к наиболее разнообразному классу членистоногих — насекомым. Думаю, что подробно описать все богатство энтомофауны балтийского янтаря не удастся, даже если посвятить ей все номера «Природы» за все время существования журнала! Отмечу лишь, что встречены представители большого числа отрядов, среди которых особо многочисленны двукрылые, жесткокрылые, перепончатокрылые, полужесткокрылые, чешуекрылые, трипсы, ручейники, веерокрылые.

Кроме членистоногих в балтийском янтаре беспозвоночные представлены еще аннелидами и нематодами [27], а также моллюсками (встречены раковины легочных гастропод). Последние принадлежат к семи различным родам, но очень редки. Недавно был описан новый род и вид легочных улиток Balticopta gusakov [28].

Иногда в балтийских янтарях встречаются инклюзы позвоночных. Их редкость обусловлена вполне логичными причинами: позвоночные, как правило, крупнее членистоногих, а также у них больше сил, чтобы выбраться из смоляной ловушки. Поэтому в них чаще всего попадали беспомощные или мертвые животные.

В различных музеях мира хранятся более 10 экземпляров настоящих ящериц Succinilacerta succinea. В Калининградском музее янтаря есть образец с такой ящерицей, к сожалению, сохранившейся не полностью (без головы).

Также из наиболее значимых и интересных находок стоит отметить геккона Yantarogekko balticus, описанного по очень крохотной находке передней части туловища (всего 15 мм) хорошей сохранности [29].

В коллекциях некоторых музеев в балтийских янтарях присутствуют включения шерсти мелких млекопитающих [27], а также перья птиц. Предполагают, что часть шерсти могла принадлежать родственнику ежа (представителю семейства Amphilemuridae) [30].

Янтарный лес

При посещении отвалов «голубой земли» в карьерах по добыче «солнечного камня» иногда можно обнаружить крупные фрагменты стволов деревьев. Это обугленная древесина, называемая лигнитом. Она очень легкая и представляет собой остатки некогда величественных деревьев древнего леса, благодаря которому мы и имеем столь богатые запасы янтаря в Калининградской обл.

Разумеется, древесина в янтареносных отложениях не единственное свидетельство, которое может раскрыть облик и разнообразие того исчезнувшего леса: в янтарях, помимо многочисленных мелких животных, встречаются и остатки растений. На них обратили свое внимание европейские исследователи в середине XIX в: первые научные их описания принадлежат знаменитому ботанику Г. Гёпперту, установившему большое число таксонов растений из балтийских янтарей [31]. Другой, не менее известный исследователь инклюзов Г. Конвенц опубликовал ряд фундаментальных работ по этой теме, в том числе о цветковых растениях из янтаря [2] и о янтарной сосне, которую он считал основным предполагаемым продуцентом сукцинита [32]. Это мнение, по сути, остается главным в литературе и ныне, оно было подтверждено различными исследованиями. Так, в середине XX в. масштабные исследования отпечатков древесины в янтаре провел К. Шуберт, который полностью подтвердил выводы Г. Конвенца.

Геккон Yantarogekko balticus (Музей Янтаря в г. Рибниц-Дамгартене, Германия) [29, fig. 1]

Попытки установить, какое растение было продуцентом янтаря, в последние несколько десятилетий совершались путем непосредственного сравнения химических свойств балтийского янтаря со смолами современных хвойных. В зависимости от применявшихся методов результаты оказались разными: назывались такие растения, как агатис из семейства араукариевых, кедр, лжелиственница и сциадопитис [33]. Исследования имели большой научный резонанс, но в новейших публикациях часто указывают, что растение, благодаря которому образовался янтарь, достоверно неизвестно. Некоторые современные исследователи придерживаются гипотезы, что это была сосна. Основанием для этого служат многочисленные тангентальные отпечатки коры сосны (а не других хвойных), так же как и многочисленные пыльцевые шишки преимущественно этого рода [13, 34].

Растительные остатки в янтарях активно изучал профессор Кёнигсбергского университета Р. Каспари, опубликовавший серию монографий, на которых базируются все современные представления о видовом составе растений янтарного леса. Единственная ревизия этих трудов была сделана польским ученым Х. Чечет [35]. Г. Конвенц также предпринял попытки реконструировать «янтарный лес», сравнив сообщество с лесами южной части Германии: по его мнению, это были густые влажные сосновые леса, по окраинам которых росли более теплолюбивые, вечнозеленые и даже тропические растения, не составлявшие сплошного смешанного леса [36]. Попытки восстановления состава и облика «янтарного леса» проводились и многими другими исследователями, причем зачастую по косвенным признакам. Так, К. Андер на основании обобщенных данных по насекомым в янтаре считал ландшафт «янтарного леса» гористым, причем на вершинах и северных склонах росли хвойные леса, а подножия и южные склоны занимала тропическая растительность [37]. Советский геолог В. Катинас [10], активно изучавший палеогеновые отложения Прибалтики, представлял «янтарный» лес как смешанный широколиственно-хвойный субтропического и теплоумеренного облика со значительной примесью тропических растений. В том лесу верхний ярус образовывали секвойи и агатисы, несколько ниже располагались кроны множества видов хвойных и лиственных, среди последних были дубы, клены, лавровые, миртовые, пальмы и лианы. Широкое распространение дубов среди хвойных, что свидетельствует о смешанном облике янтарного леса, подтвердили исследования Н. И. Туркина и В. В. Дедкова [36].

По некоторым современным данным, «янтарный лес» был смешанным хвойно-широколиственным гумидным термофильным лесом с богатым видовым разнообразием. По составу и соотношению доминирующих семейств растений он был близок к современной флоре субтропических районов Восточной Азии и Северной Америки. В нижнем ярусе этого леса присутствовали многочисленные мхи, папоротники семейств Polypodiaceae, Osmundaceae, Lygodiaceae, а также плауны. К слову, мхи этого сообщества исследованы намного полнее, чем флора сосудистых растений, поскольку небольшой размер мхов позволяет им сохраняться в смоле целыми растениями [13].

Большое разнообразие хвойных считают одной из главных особенностей того лесного сообщества. По данным П. И. Алексеева и А. С. Алексеевой [13], из голосемянных растений в янтаре присутствовали сосна (подроды Strobus и Pinus), ель (Picea), псевдотсуга (Pseudotsuga) и тсуга (Tsuga), подокарп (Podocarpus), сциадопитис (Sciadopitys), глиптостробус (Glyptostrobus), секвойя (Sequoia), криптомерия (Cryptomeria), дитаксокладус (Ditaxocladus), туевик (Thujopsis), кипарисовик (Chamaecyparis), туя (Thuja), кипарис (Cupressus) и плосковеточник (Platycladus). По пыльце из отложений «голубой земли» определены роды сосны (подроды Strobus и Pinus), ель (Picea), пихта (Abies), тсуга (Tsuga), катайя (Cathaya), сциадопитис (Sciadopitys), различные кипарисовые (включая Taxodiaceae) и подокарп (Podocarpus). Как видно, это было настоящее царство хвойных! Видов одной только сосны, по последним публикациям, в янтарном лесу насчитывалось целых пять [34].

Цветковые растения также играли очень важную роль во флоре янтарного леса. Среди них преобладали представители как современных, как и вымерших видов буковых (Quercus, Eotrigonobalanus, Trigonobalanopsis), лавровые (Cinnamomum), вееролистные пальмы и паразитические эпифиты хвойных [13].

Рассуждая о том, что представлял собой ландшафт янтарного леса, исследователи больше склоняются к тому, что, скорее всего, никаких гор в той местности в эоцене не было, поскольку Восточно-Европейский кратон — яркий пример долгосрочной геологической стабильности [38], и в Балтийском регионе в палеогеновом периоде не происходило каких-либо орогенетических поднятий. Нет никаких геологических признаков существования гор любой высоты в балтийской зоне происхождения янтаря. Поэтому следует считать устаревшим любое указание на горные таксоны хвойных. Вероятнее всего, это была пологая равнина, по ней протекало множество рек, по берегам которых росли «янтарные леса».

Существует ряд исследований, в которых рассуждение о климате «янтарного леса» основано не на основе анализа таксономического разнообразия флор самого леса, а на анализе состава его обитателей. Так, еще в недавних публикациях [39–41] «янтарный лес» рассматривался как тропический в сочетании с горными субтропическими дождевыми лесами, что было основано на интерпретации разнообразия включений членистоногих. Состав жесткокрылых в инклюзах из балтийского янтаря, изученных российскими учеными В. И. Алексеевым и П. И. Алексеевым [42], указывает, по их мнению, на равнинный ландшафт приморской низменности с теплолюбивым и влажно-смешанным лесным сообществом, что совпадает с результатами, основанными на анализе таксономического разнообразия растений.

Любопытно, что комплекс лишайников из балтийского, а также саксонского янтаря позволяет предположить, что климат палеогеновых «янтарных лесов» был относительно влажным и, скорее всего, умеренным. А морфологические адаптации, наблюдаемые у ископаемых лишайников, наиболее соответствуют влажному и хорошо освещенному умеренному лесу [43].

По мнению других авторов [44], обилие остатков калициоидных лишайников и грибов в балтийском янтаре свидетельствует, что «янтарный лес» произрастал в умеренном климате и характеризовался открытыми пологами. Такие леса обеспечивали калициоиды подходящим субстратом и различными микробиотами, которые сочетали в себе благоприятные условия освещения и высокую влажность воздуха.

Гербарий с древнего болота

Думаю, что часть читателей первой моей статьи о палеонтологических сокровищах Янтарного края обратила внимание на упрощенный стратиграфический разрез Калининградской обл. Там в правой части схематично показаны в тех или иных отложениях комплексы ископаемых остатков организмов, среди которых можно заметить пиктограммы растительных остатков, расположенных в нижней части грачевской свиты (нижний миоцен, неоген). К сожалению, в той статье совершенно не было возможности уделить хоть какое-то место этим уникальным находкам, поэтому я попытаюсь немного рассказать о них здесь.

Начну с того, что ископаемые остатки растений на побережье Калининградской обл. упоминаются уже более 200 лет. Так, первые указания на их находки можно найти у известного немецкого натуралиста А. Швейггера в его труде «Наблюдения в природоведческих поездках» [45], где он сообщил, что при разработках янтарей на Земландском п-ове встречаются еще и различные остатки древних растений.

Почти тремя десятилетиями позже была опубликована статья геолога К. Томаса [46], посвященная исследованиям янтареносной формации полуострова. В той работе он упомянул о находках ископаемых шишек хвойных растений, вымытых дождем из отложений склона на морском побережье недалеко от Раушена (ныне Светлогорска), которые он обнаружил в 1829 г. К. Томас не смог с первого раза понять, из какого слоя они происходят. Лишь в дальнейших поездках ему удалось соотнести находки со слоями бурых углей, прослеживающихся на протяженной части склона береговой линии. К. Томас передал свои находки ископаемых растений из Земланда палеоботанику Г. Гёпперту, который в совместной работе с Г. Берендтом описал шишки Pinites thomasianus, отпечатки листьев Carpinites dubius, а также лигнитизированную древесину дуба и другие растительные ископаемые остатки [31].

Вполне возможно, что впоследствии эти одиночные и случайные находки побудили Г. Цаддаха детально изучить отложения буроугольной формации Земланда [47]. Он собрал обширную коллекцию ископаемой флоры из так называемого слоя средних глин (Mittleren Letten) этой формации, которую передал швейцарскому палеонтологу О. Гееру. Последний к 1869 г. описал эти сборы и опубликовал большую монографию, в которой установил 66 форм из 45 родов, относящихся к 35 семействам, оснастив описания детальными рисунками. На основании сопоставления описанного им комплекса с другими ископаемыми флорами Европы Геер пришел к выводу о миоценовом возрасте буроугольной формации [48].

В работе А. Йенча [49] на нескольких страницах подробно приведена проиллюстрированная информация об ископаемой флоре Земланда и почти аналогичной ей одновозрастной флоре мыса Риксхофт (ныне это мыс Розеве в Польше, местонахождение Чаплово), который до войны располагался на территории Восточной Пруссии. Позднее Йенч [50] сравнил флору этих двух местонахождений и отстаивал, как и Геер, ее миоценовый возраст. Немного позднее в научном бестселлере «Геология восточной Пруссии» А. Торнквист подробно описал стратиграфию отложений буроугольной формации Земланда, рассказал об истории открытии местонахождения и привел списки флоры [3].

Уже в послевоенное время, в 1952 г., на поиски этих уникальных ископаемых растений отправился известный советский палеоботаник А. Н. Криштофович. Увы, ему не удалось обнаружить отпечатки растений в обрывах на побережье, хотя он был уверен, что тщательные поиски непременно должны привести к положительному результату. Спустя год после экспедиции исследователь скоропостижно скончался, но незадолго до своей смерти посоветовал Л. Ю. Буданцеву и И. Н. Свешниковой, сотрудникам Ботанического института АН СССР, посетить те местонахождения и продолжить начатый им поиск. Их спутниками в первых полевых изысканиях стали П. И. Дорофеев и Л. А. Куприянова, проводившие параллельно палеокарпологические и палинологические опробования разрезов. В 1956 г. эти ученые отправились в экспедицию на побережье Самбийского п-ова с целью наконец-то обнаружить слои с ископаемыми растениями и отобрать материал. Уже первые попытки увенчались успехом — на участке между Светлогорском и Отрадным удалось обнаружить несколько местонахождений ископаемой флоры и собрать небольшую коллекцию! Однако палеонтологи не учли специфическую сохранность находок: отпечатки растений встречались в тонких пластинчатых и влажных глинах, которые при высыхании растрескивались, а тонкие отпечатки фитолейм разрушались от прикосновения. Такая особенность привела к тому, что собранная и тщательно упакованная коллекция была утрачена по приезде в Ленинград, что вынудило Буданцева в тот же год вернуться и вновь произвести сборы, при этом закрепляя консервирующим составом находки на месте.

Реконструкция леса, произраставшего на территории Самбийского п-ова в миоцене. Рисунок М. В. Шеханова

Последующие поиски Буданцевым и Свешниковой были предприняты в 1957 и 1958 гг. Собранная ими коллекция насчитывала более 500 отпечатков различных листьев, сотни фрагментов древесины, плодов и семян. В лабораторных условиях ученые смогли изучить остатки древних растений с помощью разнообразных анатомических методов, а также флуоресцентной микроскопии, что позволило проанализировать кутикулярно-эпидермальное строение некоторых образцов. Собранный материал стал основой для публикации серии работ по третичной флоре Калининградской области [51–55]. Примечательно, что авторы, помимо описания собственного материла, провели ревизию форм, установленных Геером, а также сделали экологические и стратиграфические выводы по анализу растительности.

По представлениям Буданцева и Свешниковой, флора была не миоценовой, а более древней, олигоценовой; она характеризовалась резким преобладанием листопадных широколиственных мезофильных древесных и кустарниковых пород. Исследователи отметили, что в верхних ярусах растительного покрова древнего леса преобладали такие роды, как сосна, таксодиум, тополь, ольха и неожиданно пальма. Они считали, что эта флора представляла собой следующий этап развития растительности на территории Прибалтики — идущий после «янтарного леса» и представляющий собой смешанный комплекс с разнообразными как бореальными, так и тропическими формами. То был этап смены древней субтропической вечнозеленой растительности широколиственными мезофильными лесами [52].

Описанная Буданцевым и Свешниковой флора была для олигоцена и миоцена самой северной в Европе и имела заметные отличия от других одновозрастных флор мира. Но почти за 60 лет, прошедших со времени их работ, эти местонахождения оказались забытыми и более не изучались палеоботаниками. Лишь в некоторых работах по стратиграфии региона упоминались слои средних глин, содержащие флору, и был даже уточнен их возраст. Так, в работе немецкой исследовательницы Г. Штандке [56] возраст буроугольной формации палинологическим методом установлен как олигоценовый, а условия формирования — как соответствующие лагуне. В обобщающей работе по стратиграфии Калининградской обл. отложения буроугольной формации определены как миоценовые и включены в состав грачевской свиты (ее типовой разрез установлен в скважине недалеко от Светлогорска).

Карта-схема северной части Польши и западной части Калининградской обл. Указаны местонахождения флоры

Слои глин буроугольной формации, содержащие остатки растений, крайне широко распространены в регионе: между выходами этих отложений на Самбийском п-ове и местонахождении Чаплово на мысе Розеве в Польше чуть больше 100 км. Аналогичные отложения бурых углей есть и в северо-восточной части Литвы [8]. Можно предположить, что на этой территории в раннем миоцене располагалась обширная равнина, на ней были широко распространены реки, озера и застойные водоемы (болота), по берегам которых росли непроходимые леса.

В течение нескольких лет я пытался обнаружить слои с остатками ископаемых растений в районе Светлогорска и Отрадного, однако удавалось находить лишь ископаемую лигнитизированную древесину. Но летом 2019 г. между поселками Приморье и Лесное нам совместно с любителем палеонтологии И. П. Большеяновым удалось обнаружить блоки глин, очень богатые разнообразными отпечатками листьев и веточек, древесиной и шишками. Именно это местонахождение было указано в работах у Йенча. Оно, несомненно, представляет собой продолжение слоя, из которого происходили сборы немецких и советских палеоботаников. К сожалению, обнажение труднодоступно: блоки глин выходят на высоте около 10 м в отвесном обрыве. Тем не менее нам удалось собрать небольшую коллекцию ископаемой флоры.

***

Основная задача данных моих публикаций состоит не только в популяризации палеонтологических находок Калининградской обл., которые были незаслуженно забыты отечественными палеонтологами на долгое время, но и в пробуждении возможного интереса со стороны коллег.

Возможно, раздел посвященный миоценовым отпечаткам растений, будет интересен палеоботаникам, поскольку описанный материал по-настоящему уникален, а оригинальные сборы частично утрачены.

Автор выражает искреннюю благодарность художнику М. В. Шеханову за создание красочных реконструкций янтарного и миоценового леса; Ю. В. Кошелевой за рисунки смоляной ловушки и естественных форм янтаря; А. Р. Манукяну (Калининградский музей янтаря), В. И. Алексееву (Атлантическое отделение Института океанологии РАН) и А. А. Золиной (Биологический институт РАН) за фотографии инклюзов и ценные замечания; П. И. Алексееву (Биологический институт РАН) за любезно предоставленную литературу по теме; К. В. Андрущенко за фотографии некоторых инклюзов, а также И. П. Большеянову за активную помощь в сборе окаменелостей, использованных при подготовке настоящей публикации.

Работа выполнена в рамках государственного задания Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН (тема №01492019-0013). Рубрика «О происхождении балтийского янтаря» подготовлена при частичной поддержке проектов Российского фонда фундаментальных исследований и правительства Калининградской области (проект 19-45-390001 р_а).

Литература

1. Савкевич С. С. Янтарь. Л., 1970.

2. Conwentz H. Die Flora des Bernsteins. Zweiter Band: Die Angiospermen des Bernsteins. Leipzig, 1886.

3. Tornquist A. Geologie Ostpreussen. Königsberg, 1910.

4. Andree K. Die wissenschaftliche Bedeutung des Bernsteins und neuere Bernsteinforschungen // Forschungen und Fortschritte, 1936; 12(28): 357–359.

5. Kirchheimer F. Beiträge zur Flora des baltischen Bernsteins. I // Beihefte zum Botanischen Centralblatt, 1937; B(57): 441–484.

6. Carpenter F. M., Folsom J. W., Essig E. O. et al. Insects and arachnids from Canadian amber // University of Toronto Studies: Geological series. 1937; 40: 7–62.

7. Трофимов В. С. Янтарные россыпи и их происхождение // Геология россыпей. М., 1965; 77–79.

8. Балтакис В. И. Осадочные формации и литологические комплексы палеогена и неогена Южной Прибалтики. Литология и геология полезных ископаемых Южной Прибалтики. Вильнюс, 1966; 277–322. (Труды Института геологии АН ЛитССР. Вып. 3).

9. Катинас В. Фациальное строение янтароносной толщи Южной Прибалтики и условия ее образования. Литология и геология полезных ископаемых Южной Прибалтики. Вильнюс, 1966; 243–259. (Труды Института геологии АН ЛитССР. Вып. 3).

10. Катинас В. Янтарь и янтароносные отложения Южной Прибалтики. Вильнюс, 1971. (Труды Литовского научно-исследовательского геологоразведочного института. Вып. 20).

11. Gibbard Ph., Lewin J. Filling the North Sea Basin: Cenozoic sediment sources and river styles: André Dumont medallist lecture 2014 // Geologica Belgica, 2016; 19(3–4): 201–217.

12. Мычко Э. В., Тарасенко К. К. Первая находка базилозаврид (Mammalia, Cetacea) в верхнеэоценовых отложениях Прибалтики (Калининградская область) // Палеонтологический журнал. 2020; (3): 103–110.

13. Алексеев П. И., Алексеева А. С. Происхождение балтийского янтаря и современный взгляд на эоценовый «янтарный лес» // Ботаника в современном мире. Труды XIV съезда Русского ботанического общества и конференции «Ботаника в современном мире». Т. 1: Систематика высших растений. Флористика и география растений. Охрана растительного мира. Палеоботаника. Ботаническое образование. Махачкала, 2018; 384.

14. Aleksandrova G. N., Zaporozets N. I. Palynological characteristics of Upper Cretaceous and Paleogene deposits on the West of the Sambian Penninsula (Kaliningrad Region). Pt. 1 // Stratigraphy and Geological Correlation. 2008; 16(3): 295–316.

15. Aleksandrova G. N., Zaporozets N. I. Palynological characteristics of Upper Cretaceous and Paleogene deposits on the West of the Sambian Penninsula (Kaliningrad Region). Pt. 2 // Stratigraphy and Geological Correlation. 2008; 16(5): 528–539.

16. Ritzkowski S. K-Ar Altersbestimmungen der bernsteinführenden Sedimente des Samlandes (Paläogen, Bezirk Kaliningrad) // Metalla. 1997; 66: 19–24.

17. Головин Д. И. Об использовании К-Ar-метода для датирования осадочных пород по глаукониту // Изотопное датирование процессов вулканизма и осадкообразования. М., 1985; 79–84.

18. Тарасевич В. Ф., Алексеев П. И. Включения пыльцы цветковых растений в Балтийском янтаре (Калининградская область, поздний эоцен) // Ботанический журнал. 2017; 102(2): 206–213.

19. Сребродольский Б. И. Янтарь. М., 1984.

20. Zaddach E. G. Ein Amphipode im Bernstein // Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. 1864; 5: 1–12.

21. Keyser D., Weitschat W. First record of ostracods (Crustacea) in Baltic amber // Hydrobiologia. 2005; 538(1): 107–114.

22. Манукян А. Р. Микромир янтаря. Палеосистематика. Часть первая. Калининград, 2019.

23. Krzeminska E., Krzeminski W. Les fantomes de l’ambre. Musée d’Histoire naturelle. Neuchâtel, 1992.

24. Koch C. L., Berendt G. C. Die im Bernstein befindlichen Crustaceen, Myriapoden und Apteren der Vorwelt. Berendt G. C. (1845–1856): Die im Bernstein befindlichen organischen reste der Vorwelt. B. 1. T. 2. Berlin, 1854; 1–124.

25. Dunlop J. A., Marusik Y., Vlaskin A. P. Comparing Arachnids in Rovno Amber with the Baltic and Bitterfeld Deposits // Paleontological Journal. 2019; 53(10): 1074–1083.

26. Weidner H. Eine Zecke, Ixodes succineus sp. n. im baltischen Bernstein // Veröffentlichungen aus dem Übersee-Museum in Bremen. 1964; 3: 143–151.

27. Kulicka R., Kosmowska-Ceranowicz B. Rare organic inclusions in the Baltic amber // Estudios del Museo de Ciencias Naturales de Alava. 1999; 14(2): 155–160.

28. Balashov I. A., Perkovsky E. E. An Eocene land snail Balticopta gusakovi gen. n., sp. n. (Stylommatophora: Gastrocoptidae) from Baltic amber // Invertebrate Zoology. 2020; 17(1): 18–24.

29. Bauer A. M., Böhme W., Weitschat W. An Early Eocene gecko from Baltic amber and its implications for the evolution of gecko adhesion // Journal of Zoology. 2005; 265(4): 327–332.

30. Sidorchuk E. A., Bochkov A. V., Weiterschan T., Chernova O. F. A case of mite-on-mammal ectoparasitism from Eocene Baltic amber (Acari: Prostigmata: Myobiidae and Mammalia: Erinaceomorpha) // Journal of Systematic Palaeontology. 2018; 17(4): 1–17.

31. Goeppert H. R., Berendt G. C. Der Bernstein und die in ihm befindlichen Pflanzenreste der Vorwelt. Berlin, 1845.

32. Conwentz H. Monographie der Baltischen Bernsteinbaume. Danzig, 1890.

33. Wolfe A. P., Tappert R., Muehlenbachs K. et al. A new proposal concerning the botanical origin of Baltic amber // Proceedings of the Royal Society. 2009; 276: 3403–3412.

34. Алексеев П. И., Гниловская А. А. Разнообразие микростробилов семейства Pinaceae в балтийском янтаре (поздний эоцен) // Палеоботаника. 2016; (7): 47–55.

35. Алексеев П. И. Ревизия видового состава голосеменных растений из эоценового балтийского янтаря // Ботанический журнал. 2018; 103(2); 229–245.

36. Туркин Н. И., Дедков В. В. Доминанты янтарного леса // Теоретические и прикладные аспекты биологии. Межвузовский сборник научных трудов. Калининград, 1999; 21–28.

37. Ander K. Die Insektenfauna des baltischen Bernsteins nebst damit verknüpften Zoogeographischen Problemen, 1942; 38(4): 3–82.

38. Nikishin A. M., Ziegler P. A., Stephenson R. A. et al. Late Precambrian to Triassic history of the East European Craton: dynamics of sedimentary basin evolution // Tectonophysics. 1996; (268): 23–63.

39. Weitschat W. Bitterfelder Bernstein e ein eozäner Bernstein auf miozäner Lagerstätte. Metalla. 1997; 66: 71–84.

40. Wichard W., Gröhn C., Seredszus F. Aquatic Insects in Baltic Amber. Remagen, 2009.

41. Weitschat W., Wichard W. Baltic Amber. Biodiversity of Fossils in Amber from the Major World Deposits. Castleton, 2010; 80–115.

42. Alekseev V. I., Alekseev P. I. New approaches for reconstruction of the ecosystem of an Eocene amber forest // Biology Bulletin. 2016; 43(1): 75–86.

43. Kaasalainen U., Schmidt A. R., Rikkinen J. Diversity and ecological adaptations in Paleogene lichens // Nature Plants. 2017; 3(5): 17049. DOI: 10.1038/nplants.2017.49.

44. Rikkinen J. K., Schmidt A. Morphological Convergence in Forest Microfungi Provides a Proxy for Paleogene Forest Structure // Transformative Paleobotany: Papers to Commemorate the Life and Legacy of Thomas N. Taylor. L., 2018; 527–549.

45. Schweigger A. F. Beobachtungen auf naturhistorischen Reisen. Berlin, 1819.

46. Thomas K. Die Bernsteinformation des Samlandes // Preußische Provinzial-Blätter, 1847; 3: 241–245.

47. Zaddach E. G. Das Tertiärgebirge des Samlandes // Schriften der Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. 1867; 8: 85–197.

48. Heer O. Miocene baltische Flora. Beiträge zur Naturkunde Preussens. 1869.

49. Jentzsch A. Führer durch die geologischen Sammlungen des Provinzialmuseums der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg. Königsberg, 1892.

50. Jentzsch A. Das Alter der samländischen Brankohlenformation und der Senftenberger Tertiärflora // Jahrbuch der Preussischen geologischen Landesanstalt und Bergakademie zu Berlin. 1908; 29(1): 58–61.

51. Буданцев Л. Ю., Свешникова И. Н. Третичная флора Калининградского полуострова. II // Ботанический журнал. 1959; (8): 1154–1158.

52. Буданцев Л. Ю., Свешникова И. Н. Третичная флора Калининградского полуострова. IV. Палеоботаника. М.; Л., 1964; 83–112. (Труды Ботанического института АН СССР. Cер. 8: Палеоботаника. Вып. 5).

53. Свешникова И. Н., Буданцев Л. Ю. Третичная флора Калининградского полуострова. I // Ботанический журнал. 1959; 2: 211–214.

54. Свешникова И. Н., Буданцев Л. Ю. Третичная флора Калининградского полуострова. III // Ботанический журнал. 1960; 45(5): 871–875.

55. Дорофеев П. И., Свешникова И. Н. О представителях рода Athrotaxis из палеогена Калининградской области // Палеонтологический журнал. 1963; 2: 116–125.

56. Standke G. Die Tertiärprofile der Samländischen Bernsteinküste bei Rauschen // Schriftenreihe Geowiss. 1998; 7: 93–133.

-

А насколько янтарь сохраняет органику? Или это в нем уже только поверхность древного насекомого отпечатавшегося видна, а вещество его тела полностью утрачено? Если янтарь с включением разбить - это включение можно взять в руки, или там пусто? А если не пусто, то могут органические в-ва там оказаться целыми?

И еще, всегда интересовало :

Известно, что хорошая имитация янтаря эпоксидным клеем получается,

а вот создать настоящий янтарь, то есть отвердить древесную смолу сегодня возможно ли?

Изучены ли процессы, происходящие со смолй при превращении в янтарь так орошо, чтоб мы умели сегодня искусственно ускорить окаменевание смолы?

Избранное

См. также

Реконструкция «янтарного леса», произраставшего на территории Самбийского п-ова в позднем эоцене. Рисунок М. В. Шеханова