Посылки из палеогена

Михаил Генералов,

Главный хранитель Минералогического музея РАН

«Троицкий вариант» №13(232), 4 июля 2017 года

В Москве, в тихом месте рядом с Нескучным садом и старым зданием Академии наук, находится музей с необычно длинной для российских музеев историей — Минералогический музей имени А. Е. Ферсмана РАН. В прошлом году он отметил свой 300-летний юбилей.

Дело в том, что коллекция этого академического музея возникла даже раньше самой Академии, в 1716 году, как коллекция Минерального кабинета основанной Петром I Кунсткамеры. За прошедшие века коллекция существенно выросла, стала одной из крупнейших в мире, а сам музей в 1934 году, вместе с рядом других учреждений Академии наук, переехал из бывшей столицы в Москву.

Основа коллекции, конечно, минералы. Редчайшие и повсеместно распространенные, возникшие на нашей планете и прилетевшие из космоса, рудные и ювелирные, образующие прекрасные кристаллы и встречающиеся в виде невзрачных пленочек, мельчайших зерен. Но помимо них есть и многое другое, связанное с камнем, — горные породы, ювелирные украшения и камнерезные работы, в том числе, известнейших гранильных фабрик России, легендарной фирмы Фаберже.

Среди ювелирных, поделочных камней, собранных в коллекции музея, есть и те, которые не входят в число минералов (по современным представлениям — природных кристаллических образований). Один из них — становящийся сейчас всё более популярным янтарь. В Минералогическом музее есть крупная коллекция янтаря и изделий из него (рис. 1). Янтарь и похожие на него ископаемые смолы здесь не только из Прибалтики, но также из Украины, Сибири, Приморья, Сахалина, Чехии, Италии, Алжира, Мозамбика, Новой Зеландии, Центральной Америки.

В этом году в музее к тому же показывались и показываются сейчас уникальнейшие образцы янтаря из других коллекций. В начале года посетители могли увидеть подборку из фондов знаменитого Калининградского музея янтаря, а в течение лета будет проходить выставка «Плененные янтарем. Мифы и легенды» с экспонатами, представляющими одну из лучших в России частных коллекций, собранную Виктором Анатольевичем Гусаковым.

Первые образцы янтаря попали в коллекцию музея (Минерального кабинета Кунсткамеры) еще в XVIII веке. Сотрудника кабинета, описывавшего поступавшие материалы, эти образцы вдохновили на стихотворение:

В тополевой тени гуляя, муравей

В прилипчивой смоле увяз ногой своей.

Хотя он у людей был в жизнь свою презренный,

По смерти в янтаре у них стал драгоценный.

Узнаёте? Ну да, строфы Михаила Васильевича Ломоносова. Чуть позднее в своем труде «О слоях земных» он поэтично описал возникновение «инклюзов» — включений животных в янтаре — от их же имени:

«Пользуясь летнею теплотою и сиянием солнечным, гуляли мы по роскошествующим влажностью растениям, искали и собирали всё, что служит к нашему пропитанию; услаждались между собою приятностию благорас-творенного времени, и последуя разным благовонным духам, ползали и летали по травам, листам и деревьям, не опасаясь от них никакой напасти. И так садились мы на истекшую из дерев жидкую смолу, которая нас привязав к себе липкостию, пленила, и беспрестанно изливаясь покрыла и заключила отвсюду. Потом от землетрясения опустившееся вниз лесное наше место вылившимся морем покрылось: деревья опроверглись, илом и песком покрылись, купно со смолою и с нами; где долготою времени минеральные соки в смолу проникли, дали большую твердость, и словом в янтарь претворили, в котором мы получили гробницы великолепнее нежели знатные и богатые на свете люди иметь могут...»

Поразительную подборку «инклюзов» как раз и можно сейчас увидеть в Минералогическом музее на выставке прибалтийского янтаря из коллекции Виктора Гусакова. Глядя на них, можно почувствовать себя помолодевшим на 45 млн лет, ощутить себя в лесу палеогенового периода.

Лес этот на наш взгляд оказывается очень непривычным. Прежде всего, рос он вовсе не на тех морских берегах, где сейчас находят «солнечный камень», а значительно севернее, на территории нынешней Швеции, отчасти на месте нынешнего Балтийского моря. Известные нам месторождения янтаря в Прибалтике сформировали речные потоки, перенесшие его на большое расстояние (янтарь из этих же лесов встречается даже на территории Белоруссии и Украины).

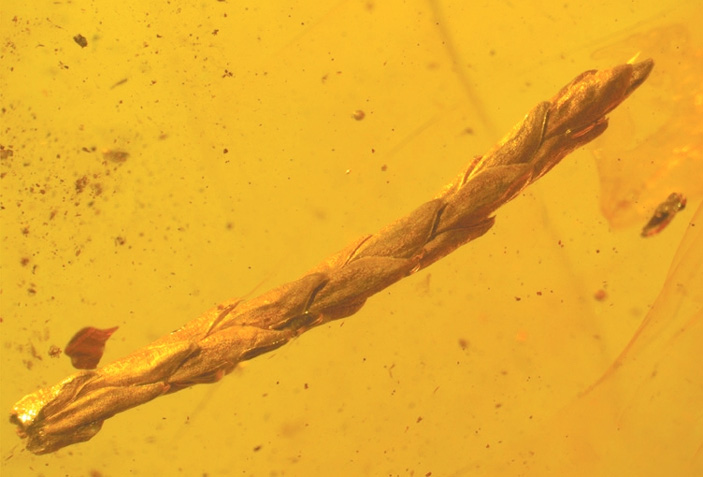

Янтареносные деревья с их сохранившимися в янтаре шишками, иглами (рис. 2) напоминали сосны, но вовсе не были теми соснами, которые растут сегодня. К тому же янтарь образовывался из смолы деревьев нескольких видов. Кроме сосен в этих лесах росли дубы, буки, клены, ясени, платаны, лавры и магнолии. В подлеске янтарного леса росло немало пальм, в том числе банановых. А самый непривычный вид лесу придавали возвышающиеся над ним на высоту сто и более метров гиганты — секвойи (рис. 3). Может быть, так через много лет будут выглядеть наши края, если вдруг глобальное потепление окажется не мифом.

Еще более оживляют представление о жизни янтарного леса включения насекомых и других мелких животных, которые представлены на выставке из коллекции Виктора Гусакова. В последние годы из этого собрания были открыты и описаны новые виды жуков, ос и даже новое семейство ручейников. Янтарь сохраняет свои жертвы так хорошо, что и через десятки миллионов лет мы можем взглянуть в голубые глаза древнего насекомого, увидеть размах его тонких, ажурных крыльев (рис. 4).

Сохранил янтарь и такие мимолетные моменты древней истории Земли, как следы росы, выпавшей на паутину. Если взглянуть на этот образец под микроскопом, то можно увидеть пузырьки с каплями влаги, сконденсировавшимися здесь, возможно, неким туманным утром в середине палеогена. Немало в нем и тех, кто ткал паутину в сумраке янтарного леса (рис. 5).

Есть в янтарных «посылках» из палеогена, в том числе и находящихся сейчас в Минералогическом музее, и то, что еще не вполне опознано и только ждет своих исследователей, как, например, это образование (рис. 6), в котором специалисты подозревают представителя миксомицетов — организмов, близких к грибам и бактериям.

Приглашаем в Минералогический музей! Он находится по адресу: Москва, Ленинский пр-т, 18, корп. 2 (м. «Ленинский проспект» или «Октябрьская»). Часы работы: с 11 до 17, кроме понедельника и вторника. Тел. для справок: (495) 954-39-00, сайт: www.fmm.ru.

.jpg)