Признаки древности китайских бронзовых сплавов

Нона Дронова, Александр Портнов

«Природа» №11, 2017

Китайская бронза благодаря качеству и масштабности литья и сложности отливок представляет собой уникальное явление в мировой культуре. Начиная с XVIII в. бронзовые изделия Древнего Китая вызывают повышенный интерес коллекционеров, что связано с «закрытостью» китайской истории и культуры. Западный мир открыл искусство Поднебесной и увлекся им в то время, когда в самом Китае еще не было систематических археологических раскопок. Они стали регулярно проводиться только с середины XX в.

История возникновения китайской бронзы

Самородную медь в Китае начали использовать прежде, чем научились выплавлять ее из руды. Местные археологи исследовали 252 вертикальные шахты по добыче меди глубиной до 50 м, с многочисленными горизонтальными штольнями и лазами. Бронзовый век в Китае начался в конце династии Ся (XVII в. до н. э.) и продолжался при династиях Шан (1600–1046 до н. э.), Западный Чжоу (1046–771 до н. э.) и Восточный Чжоу (770–221 до н. э.).

Изготовление бронзовых изделий достигло расцвета в эпоху Шан. В то время преобладала посуда для вина. Особый интерес для музеев и коллекционеров представляют сосуды в виде животных и птиц, а также треногие, квадратные, круглые, на подставках (ножках). Они использовались и для подогрева вина. Литые бронзовые сосуды применялись в государственных ритуалах при «общении» с предками или богами. Вера в то, что духи умерших влияют на земные события, была очень сильна. Духов следовало задабривать жертвоприношениями и приглашать участвовать в ритуальных трапезах.

Драгоценные бронзовые сосуды, отличаясь художественно-декоративными качествами, служили фамильными ценностями и передавались по наследству.

Древняя металлургия

Особый интерес при анализе признаков древности бронзовых сосудов представляет изучение технологий самых ранних выплавок металлов и особенностей руды и месторождений, где она добывалась. Такие исследования связаны с большими трудностями из-за скудности археологических доказательств (редких находок печей, тиглей и древнего шлака).

Тем не менее известно, что в древности изготавливались специальные литейные формы, состоящие из трех или более симметричных частей, которые сначала сушили и обжигали. Затем их собирали вместе с наружным кожухом, оставляя зазор, соответствующий толщине бронзового изделия. Расплав заливали в пресс-форму, а когда металл остывал, ее разбивали.

Древние пресс-формы обладали малой усадкой во время высыхания, стойкостью к высоким температурам, низкой теплопроводностью и хорошей вентиляцией во время заливки металла. Их изготовляли из глины, перемешанной с илом, песком и золой растений. Пластичность и прочность форм увеличивалась при добавлении природных органических клеев, таких как навоз и мед.

Применяя статистический анализ составов древних сплавов, удалось установить главные направления эволюции в технологии выплавки бронзы. Исходной медной рудой древности, скорее всего, была легкоплавкая окисленная руда, состоящая из малахита, но также использовались и сульфидные руды, о чем говорит присутствие в выплавленном металле включений сульфидов.

Основным способом получения бронзы в древности, по-видимому, была цементация, т.е. восстановление касситерита (SnO2) древесным углем на поверхности расплавленной меди с одновременным насыщением ее оловом. Для производства бронзы применялся и станин (Cu2FeSnS4), в котором одновременно присутствуют медь и олово. Из него сразу получалась оловянистая бронза.

Выплавка бронзы из руды осуществляется легче, чем выплавка меди. Мы провели экспериментальные работы по моделированию древних технологий плавки. Результаты подтвердили нашу гипотезу: в отдельных случаях древние литейщики занимались не столько подбором компонентов сплава, сколько использованием природных руд с разным набором минералов.

Бронзы могут выплавляться при более низкой температуре, так как большинство примесей (мышьяк, сурьма, олово и др.) значительно понижают температуру плавления. Например, у бронзы с 20% мышьяка точка плавления почти на 400°С ниже, чем у чистой меди (1085°С).

Оловянистой бронзе предшествовала мышьяковистая. Мышьяк присутствует во многих медных рудах и при плавке частично переходит в металл. Его примесь ухудшает качество сплава, но именно с мышьяковистой начинается век древней бронзы.

Историки древней металлургии в качестве своеобразного репера между естественной и искусственной бронзой принимают содержание As в 0,5%. Самые древние бронзовые изделия содержат мышьяка заметно больше. Это говорит о том, что еще на заре металлургии мастера целенаправленно добавляли в шихту мышьяковую руду — арсенопирит (FeAsS).

На тысячелетие позже, в эпоху развитой бронзы, стали выплавлять чистое олово. Появились оловянистые бронзы. Принято считать, что бронза, содержащая более 1% олова, — искусственно полученный сплав. Но это не совсем так. Бронза из станиновой руды может сдержать до 10–15% олова. Случайными примесями в бронзовых сплавах считаются цинк, свинец, сурьма, железо, серебро, иногда никель, кобальт и золото.

Научное исследование китайской металлургии, металлообработки и изделий из металлов началось лишь во второй половине XX в. Были определены характерные рецептуры сплавов, техника литья, приемы обработки поверхности. Также изучались особенности разрушения металла и состав продуктов коррозии.

Раннюю китайскую бронзу можно уверенно датировать, только когда ее находят в профессиональных, хорошо документированных археологических раскопках [1]. Для подтверждения подлинности изделий должны применяться современные инструментальные методы. При изучении состава древних материалов надо решать следующие вопросы: является ли данный состав сплава преднамеренным или случайным и какова технология того или иного производственного процесса?

Изучение признаков древности бронзовых артефактов

Техническая экспертиза металлических изделий в современной антикварной практике базируется на сравнении состава металла (включая микропримеси) с известными образцами, принятыми за эталонные для данного времени и места производства, и на соответствии способа изготовления предмета эталонной исторической технологии.

Метод определения древности изделия, опирающийся лишь на состав и тип коррозионной пленки (патины), во многих случаях не работает ввиду многообразия и изощренности искусственного патинирования. Вместе с тем знание основных типов и структуры естественной патины, которая образуется на металлах разных композиций, — полезный дополнительный признак для экспертов [2].

Образцы сплава и патины мы собирали вручную с поверхностей древних бронзовых сосудов из частной коллекции. Для получения более точных результатов патина счищалась, металл зашлифовывался и с таких мест снималась стружка. Всего было проанализировано около 1,5 г металлической бронзовой стружки, 2,5 г патины и 4,0 г продуктов ее разрушения.

Проведенное нами рентгеновское картирование позволило определить элементный состав бронзы и продукты коррозии, а также оценить влияние технологических факторов на процессы вторичного изменения поверхности древних сплавов. Для исследований использовался настольный сканирующий электронный микроскоп Phenom ProX — уникальный инструмент, в котором объединены функции оптического и электронного микроскопов с возможностью анализа химического состава. Разрешение данного микроскопа при ускоряющем напряжении 15 кВ составляет 14 нм. Интегрированная система энергодисперсионной спектрометрии позволила провести элементный анализ материала в конкретной точке, вдоль профиля и по площади.

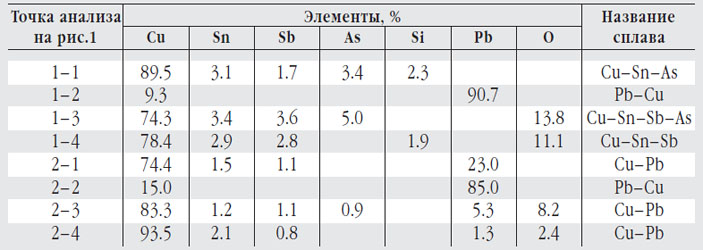

При определении состава наших образцов мы придерживались общепринятых критериев классификации сплавов, когда любой элемент, составляющий по весу более 2%, должен быть обозначен в названии бронзы [3]. Для изучения мы взяли бронзовый сосуд, изготовленный в Китае предположительно в конце периода правления династии Западный Чжоу. Изделие симметричной формы и с декором, выполненным в высоком рельефе, было покрыто толстым слоем патины зеленовато-голубого и бежевого цвета. В некоторых местах обнажались красно-коричневые слои оксида меди (куприта). Первым этапом исследований стало изучение особенностей металлической стружки, снятой с края (точки 1–1, 1–2, 1–3, 1–4) и с обода (точки 2–1, 2–2, 2–2, 2–4) крышки сосуда (рис. 1, 2).

Анализ результатов показал вариацию состава в отдельных точках, что говорит о существенной гетерогенности сплава (табл.). Три анализа отвечают медно-свинцовому сплаву и по одному — легированной свинцом меди, медно-оловянисто-сурьмяному, медно-оловянисто-мышьяковому и медно-оловянисто-сурьмяно-мышьяковому сплавам. Еще в одной точке определена двухкомпонентная (Pb—Cu) система, в которой зафиксировано высокое содержание свинца (около 90%), что свидетельствует о примитивной технологии плавки.

Таблица. Элементный состав бронзового сплава древнего китайского сосуда

Рис. 2. Крышка бронзового ритуального винного сосуда «Олень». Китай. Период государства Шан (1600–1027 до н. э.) Здесь и далее фото Н. Д. Дроновой

Обнаруженные количества меди, свинца, олова, мышьяка находятся в хорошем соответствии с информацией, полученной из исторического обзора [3]. Как мы уже говорили, наиболее древняя — мышьяковистая бронза, причем сплавы меди с мышьяком были естественными. Мышьяк присутствует во многих медных рудах и при плавке частично переходит в сплав, который при высокой концентрации мышьяка становится более легкоплавким и хорошо заполняет все выемки литейной формы, что не присуще вязкой, быстро остывающей меди. Текучесть металла важна при отливке изделий сложной формы.

Руда из каждого месторождения обладает специфическим, свойственным только данному источнику, набором микропримесей. При выплавке состав и количество примесей несколько меняется, но это поддается учету. Таким образом, можно получить определенные метки, которые характеризуют сплавы, полученные из руды того или иного месторождения или определенных горнорудных центров.

Выплавка бронзы в основном, видимо, шла из карбонатно-оксидных легкоплавких руд зон окисления сульфидов. Именно для них характерно накопление меди, никеля, платиноидов, теллура, а также свинца и цинка. Обнаружение необычных по химическому составу бронзовых предметов указывает на возможность существования богатых сульфидных полиметаллических месторождений в районе археологических находок древней бронзы.

В состав руд входит стандартный набор минералов кор выветривания месторождений или рудопроявлений одного типа. При выветривании происходит не только разрушение первичных минералов, но и возникновение новых. Большая часть глинистых минералов, многочисленные сульфаты, карбонаты, минералы оксидов железа, алюминия, марганца, титана и многие другие приурочены к зонам разломов или контактам толщ разного состава.

Образование продуктов выветривания находится в тесной зависимости от физико-географических условий, и в первую очередь — от теплого и влажного климата, характеризующего местность царств Шан и Чжоу в Древнем Китае.

В продуктах коррозии некоторых древних бронзовых сосудов обнаружены следы осмия. Этот элемент платиновой группы очень тугоплавок, тяжел и образует природные сплавы с иридием и платиной. Он может содержать и другие элементы платиновой группы. При исследовании структуры древнего сосуда мы обратили внимание на присутствие в бронзовом сплаве мелких зерен твердых минералов, содержащих осмий и родий, которые имеют очень высокую температуру плавления. Эти не растворенные в расплаве включения, отличающиеся по цвету и химическому составу, служат индикаторами древних бронз. Содержание осмия в рудах, как правило, не превышает 10−5%. Бронза из них выплавляется лишь при 700–800°С.

Изучение древних патин

В течение длительного времени (0,3–2,5 тыс. лет) своего существования древние бронзы подвергаются коррозии, в результате которой образуется пленка, называемой патиной [4]. Патина служит показателем древности данного изделия.

Цвет древних патин чаще всего зеленоватый, но встречаются и другие: голубые, черные, серые, коричневые, розовые, красные. Иногда на одном изделии можно наблюдать пленки нескольких цветов. Патина бывает матовая и глянцевая.

Цвет и состав патины сильно зависят не только от компонентов первоначального сплава, но и от места нахождения и времени и условий хранения найденного изделия [5]. Влияет на внешний вид патины и технология выплавки металла.

Чаще всего патина состоит из оксидов и карбонатов (малахита и азурита) меди. Встречается также и оксид олова. Кроме того, если в бронзовом сплаве присутствовали другие металлы (цинк, свинец и др.), то и их оксиды или карбонаты также могут входить в состав патины. К наиболее распространенным минералам коррозии бронзы относят: тенорит CuO, куприт Cu2O, халькозин Cu2S, малахит Cu2(OH)2[CO3], азурит Cu3(OH)2[ CuCO3]2.

Рис. 3. Микроскопические исследования патины древнего сосуда. Обнаружена зональность в выделениях малахита, образованного при коррозии бронзового сплава

Особенности морфологии малахитового продукта коррозии (рис. 3) мы изучали на поверхности бронзового сосуда из династии Шан [6].

Для того чтобы понять, какие зоны и почему подвергаются коррозии и образованию патины, остановимся на некоторых технологических характеристиках древних бронз.

Бронзовые сплавы затвердевают в некотором интервале температур, т.е. кристаллизация начинается при одной температуре, а заканчивается при другой. При этом и кристаллы, образованные в разное время, различаются по составу: те, что затвердевают в начальный момент кристаллизации, богаты металлом, который имеет более высокую температуру плавления, а затвердевающие в конце процесса обогащены легкоплавкими элементами [7].

Микропримеси в исходном сырье играют особую роль при плавке. Места их локализации могут служить центром коррозионных разрушений.

Выделяются благородные и неблагородные (дикие) патины. Устойчивые (благородные) патины растут сравнительно медленно. Например, при образовании благородной малахитовой патины сначала возникает красная или черная пленка, состоящая из оксидов и сульфидов. Затем она постепенно преобразуется в карбонатное соединение в виде эмалевидного зеленого слоя. Из-за того что этот процесс проистекает очень медленно, вновь сформированный слой передает все нюансы поверхности предмета. Благородная патина не накрывает детали изделия и не искажает его форму. Она распределяется по поверхности равномерно, не протравливая границы зерен сплава.

Любой коррозионный процесс многостадиен. В качестве первого слоя (примыкающего к металлу) в патине присутствует куприт. Вышележащие слои образованы малахитом и азуритом, а также брошантитом (гидратированным сульфатом меди).

В оловянистых бронзах в патину входит касситерит, а при высокой примеси свинца — некоторые его оксиды.

Неустойчивые, быстро развивающиеся (дикие) патины, как правило, включают хлориды меди (атакамит, паратакамит) и бромиды. Присутствие последних — особенно хороший признак при констатации древности изделий. Фальсификаторы обычно не используют соединения брома для искусственного патинирования. Поверхности древних бронз покрыты трехслойной коррозионной коркой, содержащей минералы зеленовато-голубого цвета, из-под которой в отдельных зонах выступают красновато-коричневые пятна куприта.

Иногда сплавы распадаются на составные элементы: медь, серебро, цинк. Эти металлы (в чистом виде) могут концентрироваться как внутри объекта, так и на поверхности.

На поверхности древних бронз развиваются различные минералы. Касситерит не образует самостоятельного слоя. Как правило, он расположен в массе куприта в виде небольших порошкообразных скоплений в трещинках. Однако на бронзах с высоким содержанием олова касситерит может формировать мелкозернистый сплошной зеленовато-серый слой.

Церуссит (карбонат свинца) образует прослойку зеленовато-серого цвета под наружным слоем малахита. Самородный свинец встречается в сплаве в виде глобул.

Малахит на поверхности изученного нами сосуда находится как в верхних, так и в нижних слоях. Его скопления локализованы в верхних частях зоны цементации и образуют землистые разности и тонкие корочки. Под микроскопом малахит обнаруживает тонкошестоватое и мелковолокнистое строение. Волокна группируются в конусы роста, радиально-лучистые пучки и субпараллельные агрегаты. Обычные формы выделения — плотные или порошковатые агрегаты, налеты, примазки, почки, сферокристаллы. От растворенных минералов в патине остаются поры и пустоты, которые малахит не всегда заполняет полностью. В таких случаях на поверхности образуется причудливая ноздреватая почковидная пленка. В зависимости от примесей некоторых минералов изменяется цвет малахита. Так, хризоколла придает ему синеватый оттенок.

Бронзовые предметы, будучи погребенными в земле более тысячи лет, под действием воды и солей почвы всегда подвергаются коррозии [8]. В отличие от искусственно наведенных патин, которые характеризуются неравномерным проникновением по границам зерен, коррозия древних изделий происходит медленно, и на их поверхности патина распределяется ровным слоем.

Современные имитационные изделия из медных сплавов

Большая часть бронзовых ритуальных предметов, изготовленных в Древнем Китае, была утрачена в X–XII вв. Это привело к необходимости воспроизведения «древних» бронз. Уже в то время существовал трактат Hsuan Ho Ku Tu Lu, который описывал приемы изготовления сложной патины. Искусственную патину получали, закапывая бронзовые изделия в землю, которую поливали соками растений [9]. Практика копирования древней бронзы продолжалась и в последующие периоды. Известен рецепт из рукописи Hsin-ju wei-tso времени династии Мин (1368–1644 гг.), где для создания патины рекомендуют хлористые соединения, крепкий уксус и нагревание [5].

На аукционах лоты с древними бронзовыми изделиями стоят несколько миллионов долларов США. В связи с этим антикварный рынок изобилует многочисленными подделками медных сплавов «под древность». Отлитые при помощи современных технологий копии древних китайских изделий пытаются искусственно состарить, чтобы получить эффект патины древности.

Некоторые имитации представляют определенный интерес. Например, в лондонском Музее Виктории и Альберта, который обладает прекрасными коллекциями китайской бронзы, в экспозицию включены и выявленные подделки.

Основная задача при диагностике признаков древности — обнаружение искусственных патин.

Особенно популярна патина была в эпоху Возрождения. Ее наносили на памятники и другие культурные объекты для создания эффекта старины и чтобы защитить металл от выцветания и коррозии. Такая патина могла быть прозрачной или матированной.

Зеленовато-голубую двухслойную патину можно получить из раствора нитрата меди Cu(NO3)2 концентрацией 200 г/л, который наносят кистью на экспонат и оставляют на 12–16 ч. После промывки холодной водой и осушки поверхность обрабатывают ветошью с тонким порошком пемзы, а затем еще три-четыре раза патинируют. Постепенно образуется зеленовато-голубая пленка, слегка просвечивающая внутренним темно-коричневым плотным слоем оксида меди.

Как же отличить благородную древнюю патину от современной, быстро наведенной?

Полезным для разработки таких методологий было знакомство с работами по изучению патины, механизм образования которой указывает на длительную историю [10]. При определении патины рекомендуется получать не только элементный, но и минеральный состав. Основные диагностические признаки — скорость, интенсивность и равномерность проникновения коррозионных процессов вглубь металла. Поскольку коррозия — достаточно длительный процесс, и образование природной патины схоже с процессами образования минералов в зонах окисления сульфидно-медных месторождений.

В последнее время для изготовления имитаций бронзовых сосудов чаще всего используется латунь — сплав меди и цинка. В изделиях 19-го столетия в состав латуни мог входить свинец. Сейчас для удешевления процесса и улучшения литейных качеств используются специальная легированная латунь, которая отличается и высокой коррозионной стойкостью. В ряде случаев она считается полноценным заменителем оловянистых бронз [11–13].

Мы провели элементный анализ стружки приобретенного на аукционе литого изделия (рис. 4), которое имитировало древний бронзовый кинжал в стиле карасукской культуры (950–800 лет до н. э). Сплав состоял из Cu (68,1%), Zn (29,9%) и Pb (0,9%). Присутствие цинка совершенно не характерно для древних китайских изделий. Близкий по составу сплав использовался при изготовлении скульптуры в XVIII в. (хотя содержание свинца там было больше). С высокой степенью вероятности мы датировали кинжал XIX–XX веками.

Следующим шагом стало исследование патины. В «новодельной» патине, которая получается при нагревании изделий с азотной кислотой, раствором нашатыря или уксусно-медной соли, под микроскопом видны «зоны вскипания» (см. рис. 4). Микроскопическое изучение структуры патины позволяет практически однозначно отбраковывать подделки, изготовленные из современных сплавов. Определение элементного состава и анализ структуры патины помогают установить состав и технологии получения древних материалов.

***

Изучение китайских древних бронзовых изделий с помощью современных инструментальных методов дает возможность отличить их от копий и подделок нового времени. Данная процедура для сегодняшнего антикварного рынка необходима.

Таким образом, наше исследование показало, что признаками древности китайских бронзовых изделий могут служить: 1) сложный состав сплава и его неоднородность, присутствие в составе примесей свинца, сурьмы и мышьяка; 2) включения примесей редких элементов, в том числе осмия и других элементов платиновой группы; 3) локальная неоднородность патины по содержанию компонентов и особенности ее минерального состава; 4) присутствие вторичных минералов (куприта, малахита, азурита, брошантита и др.) в составе патины.

Какие еще исследования можно использовать для датирования древних сплавов? Сейчас появилось много работ, посвященных изучению стабильных изотопов свинца, которые служат «паспортом» древних артефактов. Изотопный состав свинца (имеющего четыре стабильных изотопа с атомными весами 204, 206, 207 и 208) остается постоянным при горячей и холодной обработке, коррозии или сплавлении с другими металлами. Такой метод применяется для выявления самых искусных подделок древних бронзовых изделий.

Литература

1. Мартынов А. И., Шер Я. А. Методы археологического исследования: Учебное пособие для студентов вузов. М., 1989.

2. Wayman M. L. Archaeometallurgical contributions to a better understanding of the past // Materials Characterization. 2000; 45: 259–267.

3. Kunlong Chen, Thilo Rehren, Jianjun Mei, Congcang Zhao. Special alloys from remote frontiers of the Shang Kingdom: scientific study of the Hanzhong bronzes from southwest Shaanxi // China Journal of Archaeological Science. 2009; 36: 2108–2118.

4. Valenstein S. G., Hearn M. Asian Art, by M. Lerner, A. Murck, B. B. Ford. Recent Acquisitions. A Selection 1985/1986 (Metropolitan Museum of Art). 1985; 72–88.

5. Scott D. A. Copper and bronze in art: corrosion, colorants, conservation. Los Angeles, 2002.

6. Yang Lia, Zhirong Baoa, Taotao Wua et al. Specific corrosion product on interior surface of a bronze wine vessel with loop-handle and its growth mechanism, Shang Dynasty, China // Materials Characterization. 2012; 68: 88–93.

7. Ерусалимчик И. Г. Коррозионные свойства сплавов драгоценных металлов и их влияние на качество ювелирных изделий. М., 2002.

8. Ling He, Junyan Liang, Xiang Zhao, Baolian Jian. Corrosion behavior and morphological features of archeological bronze coins from ancient China // Microchemical Journal. 2011; 99: 203–212.

9. Hughes R., Rowe M. The Colouring, Bronzing and Patination of Metals. L., 1991.

10. Robbiola L., Blengino J.-M., Fiaud C. Morphology and mechanisms of formation of natural patinas on archaeological Cu—Sn alloys // Corrosion Science. 1998; 40(12): 2083–2111.

11. Metals Handbook. 1948 edition. Cleveland, 1952.

12. Смиpягин А. П. Промышленные цветные металлы и сплавы. М., 1956.

13. Справочник по машиностроительным материалам. Т. 2. М., 1959.

-

> Бронзовый век в Китае начался в конце династии Ся (XVII в. до н. э.)

А в конце династии весёлого короля - старого дедушки Коля какой был век? А в начале династии царя Гороха? Династия Ся - сказочная, впервые упомянутая в относительно позднее время и не имеющая никаких документальных или вещественных подтверждений.

Рис. 1. Исследование стружки, снятой с древнего бронзового сосуда. Слева — зона 1, справа — зона 2